“多元一体”视角下中华生命观之苗语表达

唐巧娟,王金元

(1.凯里学院 期刊社,贵州 凯里 556001;2.凯里学院 民族研究院,贵州 凯里 56001)

我国多民族语言中所承载的思维和认知是中华民族形成丰富多彩、高度包容、完整文化体系的重要元素,从这个角度研究和理解我国传统生命观对了解中华民族“多元一体”内涵有一定的积极意义。不少语言学研究成果表明,中华各民族语言不同的表述方式在深层语义上却隐含了相同的世界观基础。我国传统世界观在总体上是有机生成论,把世界理解为生命体的不断化育过程。中华元典《周易》为何要以“易”取名?这是因为“易”表达阴阳结合、万物化生。《周易》对“易”的解释是“生生之谓易”[1]414。人们对世界予以“生生”的设定,是中华民族宇宙认识的一个基点,构成中华民族认知传统[2]。为此,才有老子关于世界“道生一,一生二,二生三,三生万物”[3]16之说。可见,有机生成论,实际上就是我国传统世界观的基础,也是生命观的理论源头。从中华民族“多元一体”格局而言,苗族作为中华民族的一分子,与汉族一样规制在有机生成论的世界观内,同样注重对生命现象的观察、思考并形成经典叙事,这在苗族口头元典中有充分体现;从中华“多元一体”文化大格局而言,我国多民族不同的历史文化发展历程,通过多元文化实践的展演,形成了对世界的不同认知指向及其语言表达,构筑了相应世界观(包括生命观在内)的多元性内涵;从中华民族共同体意识视角而言,我国各民族对生命内涵作出各具特征的具体阐释,互相交织构成民族大统一下的多元生命解读,在“多元一体”文化的互动与交融中铸牢中华民族共同体意识。

探索各民族历史中呈现的生命观,有助于把握“一体”共同性和“多元”差异性之间的关系,即多元共创一体、一体凝聚多元,构建各民族共同书写的历史文化大系,也是“铸牢中华民族共同体意识”的学理性实践。苗族的生命观构成我国传统世界观有机生成论的重要内容,对它的揭示是深化认识中华民族共同体意识的一个重要方面;苗族生命观作为中华民族多元一体价值观文化体系的一部分,对构筑中华民族共有的精神家园具有重要作用。生命观等重要思想文化必然在族群口传经典和日常用语中有所表征,相对于没有文字和书面文献流传的苗族而言,以苗族生命概念的语言表达形式作为分析和研究对象,选取“透过语言看文化”的研究范式来探索苗族对生命的思考和认识不失为民族文化研究的另一可靠性佐证及其相关研究成果的补充。

基于以上几点,本文(1)考虑到不同地区苗语方言及其次方言或土语的方音差异,本文选取三大方言标准音点为代表点,并使用1956年国家民委批准推行的三种苗文拼音方案来记音。从中华民族“多元一体”维度,探索我国传统生命观之苗族语言表达方式及其语义内涵特征,为促进中华民族共同体意识之生命观研究提供语言人类学视角和个案分析。

一、形:苗族对“命之躯壳”的认识

形体作为生命的物质存在形式,是人们对生命最直观的感性认识。形乃物之表象,亦为生命之躯壳,生命的存在首先依托于形体。世界上所有有无生命物躯壳的生成都不外乎于个体的自然生成、一物生一物、源生物生万物等三种方式,这三种形体生成方式又可根据不同的认知系统细分成多种具体生育方式。苗族将事物形体生成方式细分为十几种,分别用不同的语词来表达,包括位移动词、生成义动词、养育义动词等,反映了苗族对生命物躯壳形成的特殊认知,也体现了苗族对生命概念的基本认识。

(一)位移动词表征的源生物存现

形体的自我生成和自然存在,是源生物的生成方式。苗族古歌《开天辟地》(黔东方言)对始祖物的生成有较为清晰的叙事逻辑:蝴蝶妈妈是人类社会(包括人及其生产活动有关的动物、鬼等)的始祖,而蝴蝶妈妈又是枫香树所生,枫香树是天地所生,天地又是人所造。该文本描写的物物生成叙事逻辑似乎是一种相生相长、互生互存的循环式生命秩序,但细析古歌中始祖物的语义所指,它们并非类指的某类物,而是定指的多个特定物;从表达始祖物生成过程的动词语义来看,它们的生成过程也非一般意义上的“生长”。

源生物是创造或生育其他有无生命物的原始存在物,所谓“原始”,就是时间上的“最早”。古歌《开天辟地》[4]17曾用一系列溯源式的对答来表达原始存在物的时间序列关系,其存在的具体方式使用一个表达空间位移的动词“lol来”而并未用到表具体生成方式的“生成义”动词。《金银歌》《蝴蝶歌》《古枫歌》[5]等却将相关始祖物的物物生成逻辑描述得较为清晰:蝶母生(nas/diangl/dangt)了包括人类始祖姜央在内的十二个蛋,而蝶母是枫树所生(dangt/yangl),枫树又是土地妈妈生养(diangl/dangt)、神人香所种养,可种子又是从哪里来的,古歌中的神人香、申扭蛋等又是从何而来?继续往源头追溯,结果又回到了《开天辟地》中的“lol来hsat最denx前/早”,即谁来的最早,谁就是源头。当然,“hsat最denx早”不是一个简单的时序概念,而是蕴涵了发生学上的“源生”概念。即世界万物的溯源都必回到“最早物”,最早物的出现方式统一用没有具体行为动作义的位移动词“lol来”“dax来”“mongl去”或存在动词“niangb在”等来表达,这与汉语“生谓来,死谓去,活着即谓在”的表述有共同的生命逻辑和生命认同。

苗族古歌中,源生物的“生成”用抽象的位移动词来表述,反映了始祖物的“生成”是一个自然存在物的位移过程。此外,源生物的源地并未交代清晰,但毫无例外地都是从nangl下游处来,到jes上游处去,而nangl下游是一个具有浓厚苗族空间文化含义的词,其文化意义就是苗族迁徙史中的“祖居地”[6]。再者,“最早物”是其他一般性事物的创造者,且都是专有名词,在语义上是定指的。从这种叙事语言特征可以断定,苗族这种对生命之源的思考与民族迁徙紧密相关,也印证了人类的认识源于生活生产实践这一普遍性规律。

(二)“生成义”动词表征的万物生成方式

衍生物的生成是一个“一生多”[7]74-79的古老哲学问题,其中,“多”既可以指不同种类的物,那么一生多就是源生物生万物的演变过程;“多”也可以指同一物种的多样,那一生多就是原生物生衍生物的繁衍过程。不论是源生物生万物,还是原生物生衍生物,都不外乎于物与物之间鲜明的“成、变成”“孕育”等衍生关系。语言上不同的“生成义”动词表征了衍生关系内部各形体的具体生成方式。

根据苗语中“生成义”动词的语义特征差异,生成方式可分为蛋生、演变、生造类三种,涵括的动词有diangl、dangt、nas、dus、liangs、hsad等。这些词在现代苗语日常口语交际中也经常用到。

首先,蛋生方式是我国西南以及东南亚诸民族生育观中古老的原生方式。苗族古歌(中部方言)多处提到蛋生方式:蝶妈下了十二个蛋,分别是十二种不同种类的动植物,包括人类始祖姜央在内;开天辟地的盘古是由申扭蛋所孵化,天地两薄片也是申扭蛋所生。古歌中的git蛋,既可作为母体原生物,也可以作为子体衍生物。蛋作为子体衍生物时,其生成方式多用动词nas生(蛋),偶见hsad生育,不和其他生育类动词混用。蛋作为源生物,可用一般生育类动词来表达不同物种的生成。

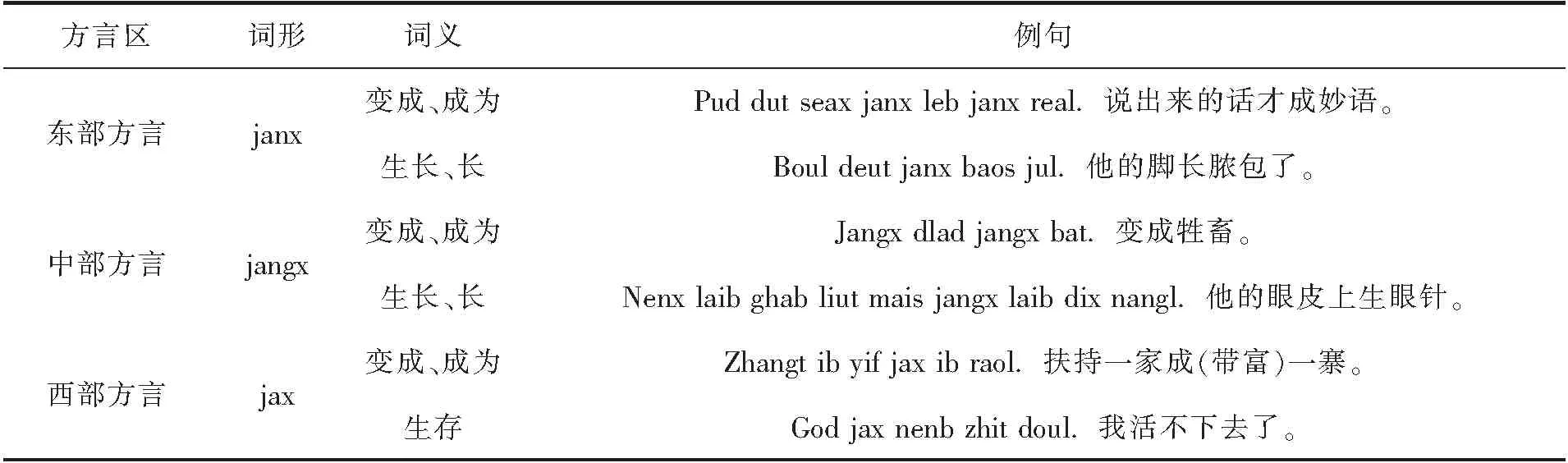

其次,苗族古歌描述衍生物生成常用的是“演变”方式,用本义为“演变”的jangx来表述某原生物演化出衍生物的过程,这与《周易》中“生生谓之易”所阐述的万物生于运动和变化相通。如东部方言的《同一条根》用“send生janx变成”[8]8表生成义;中部方言的《开天辟地》描述多位始祖神人死后身体部位“jangx演化”成其他世间万物。现代苗语三大方言中,jangx也都存在从“变成、成为”到“生长、生存”的语义演变链,如:

表1 苗语三大方言“演变”义同源词(2)游汝杰在《吴语方言学》(2019年)中提出,同源词是指有亲属关系的不同语言中的两个或多个具有相同词根的词汇。中国语言学界一般认为汉语各大方言之间的差别较大,故有汉语方言“同源词”之概念。本文基于苗语内部各方言之间的悬殊(东、中、西三大方言基本不能通话),亦取“同源词”之说。语义功能例举

最后,苗语三大方言中,典型的生成类动词既可以表达无生命物的被动生成义,也可表示有生命物的主动生成义(即生养义)。如东部方言中soud既可表生育义(soud deb生孩子),也可表自然物生成义(soud giand soud nbed凝冰积雪);中部方言中dangt、xit、tid等既能表达锻造、建造义(dangt niangx造船),还能表生育义(dangt daib生孩子),古歌中“ghab bok vas山峰”的出现可以与生物生长用同一个动词diangl来表达;西部方言uat可表做、建造义(uat trat绣图案),也可表示生长义(uat drux生疮)等。

从生成方式的语言形式来看,除了卵生生育动词以外,各类生成义动词在现代苗语日常交际中可以互换混用。也就是说,天地、山河、生物等世界万物的形体生成,并没有在苗语词汇语义上作出物类区别,人与自然界的万物“生无别类”地构成了生命共同体,这与汉传统儒道之“天人合一”“物我齐一”的生命观形成了共性认知,成为中华民族共同体意识的共同性要素。

(三)“养育义”动词表征的生育过程

从构成生育义的词汇类型来看,苗族生命认知中,世间万物的生成绝非单一的生成模式。从苗族古歌了解到,作为母体的原生物并不限于现代生物学里的生物,山、谷、河、石、树等自然物都可以是具有衍生能力的原生物(母体),该衍生力主要体现在“育(养育)力”上,而养育关系本身就是原始的生育关系,二者在苗族认知中有高度的同一性。

苗语三大方言中,同源词yis涵盖生(生育)、育(喂养)两个阶段的语义内容:苗族生命认知体系中,自然环境是一切生命形式存在的前提,空间物之间的依存关系就是最原始的生育关系,所以生物与环境的关系可用生育义动词yis来表达;从语义引申关系来看,生命形体不论以何种形式生成,都离不开“自然”作为母体的存在,都强调“环境”的生育作用,该生命逻辑中,“生(成)”与“养(育)”并非两个截然分开的生命过程,二者没有作严格的语义区分。再如,同源词jangx的语义可涵盖出生、成长(演变)、结果等不同的生命过程;苗语东部方言中bix、beul、qoud与中部方言中的liangs、diangl等词都同时具备“生育”“发展”两个义项,属于认知模式中的语义蕴含关系。可见,在苗族认知系统中生即为育,育即为生,这是人们对生命之源的认识,归根结底,生命源于“自然”,该生命观也就自然而然地催生了自然崇拜。

就世界万物的形体生成来看,苗族认知体系并未作出有无生命之差别,万物的源头和形体生成存在同一性,即事物生成共根源。也可以说,在苗族的生命哲学中,人不是一个特殊的存在,也未从“自然的一部分”中摆脱出来,人与自然之间是不可分割的血脉联结关系,这与中华民族农耕历史中形成的传统自然观同出一脉,共同构成中华民族生命共同体意识的普遍性心理认同。

二、力:苗族对“命之生机”的认识

生死作为世间万物的自然现象,是生命在时空轴上的运动轨迹,生死观作为生命观的基本内容之一,主要是指人类对生、死界限的划定。生命过程以生命形体的生成为始,称为出生之“生”;以生命形体的现世活动为轨迹,称为生活之“活”;而以生命形体的消散为终,称为离世之“死”;贯穿生死的过程则概括为“命”,若说生命形体的生成是形式,那“命”就是内容。人们对“命”的认识包括生命之命和命运之命。

(一)生命之“命”在于“力”

生命之命,是人们对生命体经历“生”的直观认识。汉传统的“生”多用“气”来表述,老子所言“道生一、一生二”中的“二”就是指“阴阳二气”,《太上老君内观经》曾道:“气来人身,谓之生”[9]45,生命的表现形态是“气”,汉语“有气”的语义为活着,“落气、断气”是死的隐晦语。苗族对“生”的认识则聚焦于“力”,“有力”即为活,苗语“力”与“活”存在语义上的认知隐喻关系,苗语关于“生”的表达映射了生命的表现形态是“力”。

首先,苗语中、西部方言的“力”和“生命”义都是用同一个词(3)苗语三大方言中表“力”的词是同源词,东部方言为ros,中部方言为ves,西部方言为ros,西部方言中ros与shad同时具备“力”和“命”两个义项。来表达。中部方言ves与西部方言的ros/shad,原义都是“力、力气”,力是生命力的象征,是生命物运动的基础和原动力,正如苗语谚语“天旱田才无水,人老体才无力”[10]5。力入形体,力形合一,谓之生命,有形无力谓之“身”,有力无形谓之“能”,有形有力谓之“生”,生命之“生”,身形因有力而生,因此,ves力与shad力被进一步引申为“活”义,是das死的反义词。中部方言日常用语中,ves力、das死常对举出现,表达“生死”概念,如dangl das dangl ves半死不活、das das ves ves要死不活、软弱无力等。西部方言的《指路经》中“Rix daul gaox ab jed ded rix zhit doul gaox shad ded,gaox uat let mol能挽留你的身体,挽留不了你的命,你才离去”[11]193的shad释为寿命,dot断ros/shad即断命、结束生命之义。

“动”和“力”是生命的基础,身、形之动都源于“力”,养生也就是“养力”,苗语的歇息是hxet歇ves力,有别于汉语的“歇气”。苗语常说的“hlieb大ves力”也就是身体好的意思,力气不大就是身体不好。苗语日常交际中也常用“maix有dliangl力maix ves力”来祝福别人,用“yut小ves力”来表达生病。

东部苗语中,力的词形ros虽未引申出“生”义,其生命之“生”义可能是受了汉语的影响,使用生疏、生熟之“生(niul)”来表达,但我们依旧可以从其他词中找到“力”与“生”的隐喻关系。湘西苗语中,死义动词das与身体肢体名词搭配时,表达瘫痪之义,如“das死deut脚das doul手手脚麻木”“das hlaob腿das jaos脚脚步无力”中的das就取其“不动”“无力”的引申义。“生”作为身体的实践活动,不动不活即为“死”,也就是说,湘西苗语中“力”与“生”的关系隐含在“死”与“不动(无力)”的统一之中。流传于东部方言区的苗族哲学古歌《同一条根》中“ghaob词缀bleid头doub就nis是soud生mil大ros力……bub三hant条yot小/少ad一hant条jex不daot得janx成一是生得有力量……三条缺一不得成”[8]9,直白地阐述了“ros力”是万物生成的首要条件。

事实上,苗语的“力”与汉语的“气”本身就是一对近义词,反映了苗族、汉族对“生”的理解是一致的。在汉族的“气”概念里,“气”的语义往往延伸到“力”,故有“力气”一词,意味“有气”才“有力”,“争气”“活力”“身强力壮”等词体现生、力与气的语义关联;同样,苗语三大方言的一些方言点也都用“断气(det xand/dait bongt/dot bangt)”来表达“死”义。可见,中华多元一体文化大格局下,苗族、汉族基于共同的世界观基础,具有共同的生命认知和体验,以致形成了“生”与“力、气”生命范畴语形表达的共性与相互借用;“气”与“力”的苗汉表述异同是“形”不同而“神”同。

其次,苗语中,除了“力”“气”义语词体现了苗语对有无生命物的认知归类特性之外,个别有无生命的类属划分在与其词形搭配的量词中也可见一斑。中部苗语的量词“dail个”[12]122就多限于与有生命物名词搭配,动植物属于生命度较高物,可以与dail搭配,如“dail个naix人”“dail ninx牛”“dail gangb虫”“dail det树”等;dail不能与无生命物进行搭配,如“dail vangl村”“dail diuk刀”就不符合苗语的语法规则。这种对有无生命物的归类基本符合人类对生物的普遍性认知。但是我们又会见到诸如“dail eb水”“dail vib石”“dail dul火”一类的特殊表达,这反映了苗族对“生物”归类的特殊性:不是每滴水、每条河都可以用“dail eb”来表述,dail eb是指对人类社会生产有影响的洪水、雨水、山涧或指突然出现在眼前的一条河;dail vib指在不常见到石头的地方突然出现在眼前的石头或指形状特殊(尤指像人形)的石头;苗族认知体系中,火亦有熟食之力,dail dul往往指“炊烟(人间烟火)”,苗语中的熄火用das死dul。

吴恒贵曾论证苗族认知方式精于动态的捕捉[13],可以说,苗族对生命的认识是对“动”的把握。力为生机之源,亦为动之源,力本是一种看不见摸不着的概念,在苗族认知体系中,“生”这一抽象概念是通过更为直观的“动力(或能动性)”来被感知的。苗语中,“eb水”“vib石”等原本无生命物的词形被冠以dail这一区别词后,就是被赋予了动态性,归为有能动性的生命物。反之,一些静态物即便孕育生命也因无动态呈现而被看作是无生命的,诸如植物的种子、动物的蛋和蛹就属于无生命物,其物名词前不能用dail。

综上所述,苗语生命观系统中,“生”与“死”之间的区别绝非客观视角下的生物新陈代谢,而是一个很直观的“动力”活动过程,“有力(生)”就是哲学范畴所指的能动性。

(二)命运之“命”赖于“行”

若说生命之命是人们对生命过程的直观认识,那命运之命便是人们对生命过程的抽象理解和深度思考。古代人类世界观的一个特点就是“自然本体论”,即把世界的本原归结为自然要素,这种哲学称为“自然哲学”,中外莫不如此。中国哲学思想的代表作《太上老君内观经》言:“从道受生,谓之命”[9]45,道家的“道”是自然规律的本体范畴,因此,以“道”为本原设定了生命的化育关系,即“道生一,一生二,二生三,三生万物”。基于这种演化关系,人们对生命的理解也就形成了“命运”范畴,即个体生命物的存在只是整体演化关系中的一个要素或环节而已,个人命运取决于个体之外的要素而非个体本身,这是中国人算命的世界观来源及理论基础。汉族人算命,苗族人也算命,他们对“命”的理解在机理上是一致的,但其形式和表述有所区别,主要因为他们对“整体演化关系”的具体延伸有所差异:汉族命运观更强调“从道而生(命在生前已有定数,乃天地自然之道)”“天人感应(生死有命,富贵在天)”和历时的“前因后果、前世今生”,通过“天人感应”来预测个体“受制”的结果,用“生辰八字”来表述命,有“天命难违(命不可解)”之说;而苗族的“命”更强调共时层面个体之外的环境要素,不赖于生辰八字,而是拿日常生活中个人的贴身物件去看命,避开那些不利于自己的环境要素,命就是可解的。

东、西部苗语中的“命”分别来自于汉语的借词“命(mib)”和“寿(shod)”,而中部方言与汉语“命”字面意思相对应的是nangs,《苗汉词典》中nangs有“性命”“寿命”“命运”“一段”四种释义[14]321,前三种可以归为一个义项即“命(含性命)”之义,第四个表示“一段(时间或空间)”的意思,该词两个义项间的隐喻关联性反映了苗族对“命”最朴素的认识,就是时间轴上的“一段”,且这种对命的认知视角是跳出了生命过程来谈的整体性生命观,即命是生命运动轨迹的一段。换言之,苗族的生死只是无限时空中某个时段生存形式的转换而已,这也符合龙仙艳、杨培德等学者所述苗族“江山是主,人是客”[15]的生死观,颇有汉语“人生如过客”的豁达。

苗族的“nangs命”作为人生轨迹中的一段,其既无“天命、受命、宿命”之说,也与“生辰八字”无直接关联,主要是对以往生的总结和未来的祈求。苗语俗语谚语对nangs描述道:“ib dail nax bib dail les,ib dail naix bib diob nangs,bub nongx dios dail deis一株稻子三个苞/节茎,一个人三种命,命运是不可预测的。”该谚语说“人有三命”就像稻子有三苞一样,是生命体发展的自然现象,也就是说,命作为生命轨迹的一部分,是遵循其内在发展规律的,而并非由谁来设定。这里的“三命”可以理解为三种不同的生活轨迹、人生状态或结局。该谚语与汉语所说的“人是三截草,不知哪节好”寓意相近,好命差命尚无定论,无需过早喜悲,实际上是一种对人生的时运的辩证思维。命运是不可预测的,说明只要人的一生未落定,就不知道也无法算出到底谁是“vut好nangs命”谁是“hxat差nangs命”,只要生命之命还在,命运之命就可凭借个人之力去改变。

在苗族社会中,普遍认为有儿有女、父母健在、能言善辨、生活富裕就是好命。可见,苗族的命运之命亦是个体的自然之命,是实实在在的生活,是随着生命体在时空轴上展开的运动状态或历程。苗族这种对命的认识较为具体直观,并非某种抽象的理念,亦非某类神人的操控,而是取决于个人的行动和努力,这种信命而不制于命的人生观颇具《易传·说卦传》中所云“穷理尽性以至于命”[16]553的自强不息与刚柔之质。

三、灵:苗族对“命之神志”的认识

人们对灵魂的认知是生命概念中最具主观性的抽象认识。若说“力(或能动性)”和“命”是苗族对生命时空性的具体感知,那“灵”就是苗族对生命的抽象思考。换言之,苗语以“有无力”作为有生命与无生命的外延之别,而以“灵魂存无”作为生命物生体与死体的内涵之别。灵是生命物除躯壳与生机以外另一个不可或缺的组成部分,乃命之神志,而灵又以生命之命的存在为前提。

灵是寄于生命形体的依附物,看不见摸不着,苗族对灵的最初认识可能源于影子,把灵当作是影子一样的虚像。西部苗语的灵魂与影子、精神用同一个词“nzhox”来表达,中部苗语的影子也与灵共用“ghab dliux”来表达,可见,苗族认知系统中的影子与灵或曾是同一物。当然,影子与灵的同一性认知也并非是苗族独有,弗雷泽就曾在《金枝》中提到“(非洲)未开化的人们常常把自己的影子或映像当作自己的灵魂”[17]320。人们对灵的进一步认识就是将灵作为生命的组成部分,灵的稳定与健康有直接关联,而灵与影子又具有同一性,所以在苗族社会中,人的影子是不能随意去踩的。苗族对灵与生命物之间关系的朴素认识就是“如影随形”。

“灵”不是一个独立存在物,而是与生命体相依存,与形、力结合共同构成生命活体,与活体构成部分与整体的关系。这一点在苗语相关概念的词形中有所体现:东部方言用“bieux”来表达灵(魂)这一概念,然,东部苗语词汇系统中的bieux需被冠以“ghaob(静物名词词头,与中部方言ghab同源近义)”[18],组成“ghaob bieux”的固有名词形态,表明该词所表的名物是属于某一整体的组成部分;中部方言的dlux灵也与人身体部位词一样需冠以表整体中部分义的名词词缀ghab作为标识,即ghab dlux,与ghab qit脾气、ghab qub肚子等词的构成形式相同,都属于身体部位名词;西部方言(滇东北次方言)的dlib灵亦和人体部位词一样被冠以名词词缀ab作为标识,即ab dlib灵,其与ab dlangb胃、ab ndlal舌头等都属于人身体的一部分。正因苗语中的灵并非独立个体概念,也就不会跟其他动植物名词一样具有下位义概念,苗语中与“灵(bieux、dlux、dlib)”构成种属关系的名词几乎没有。因灵和人体其他身体部位一样,是活人不可缺少的重要部分,与具有生命力的人体合为“形神”,灵自然就被当作与身体健康有直接相关性的概念,且由于灵充塞于身体的各个部位,相较其他身体部位更重要,苗族传统观念里,灵一旦离体就会有生命危险。

从灵与生命活体之间的关系来理解苗族的灵,初识为“生灵之灵”,而非“神灵之灵”。这一认识接近于亚里士多德的身魂体系中与物身同生共死,当属凡人的、无神性的灵[19]22,此时,灵是一个介于生理和心理之间的概念。苗族认知体系中的“灵”乃命之“神志”,更接近于英语的soul,与人的意识、思想(spirit)概念有较大的内涵差异。当灵被看作生命不可或缺的一部分时,就必然会被不断神秘化、神灵化。灵的进一步神秘化就是,一个人的灵可以与他曾经接触过的物体通过“交感”建立一种联系,从而赋予人以外的接触物以“灵”。单个活体的灵可以与其相似物或接触物建立交感联系,那么,推及社会组织寨子也可以与寨中的某物建立交感联系,乃至整个苗族社会都可与其社会生产实践密切相关的物体(山、石、桥、树、井等)建立联系并被赋予灵性,乃至万物有灵。此时的灵与生命度的关系不大,与生理概念也就越来越远了。

人,生有灵死有魂,人死后,魂归祖地,是生命追求的终点。苗语俗话“人有三灵”指的是人死后,灵魂已无形体依托,有“祖神”“家神”和“鬼”三种去向,这三种去向又可归为“魂归”“魂化”。魂归,即“灵魂归祖”,是西南山地民族的普遍性认识,苗族葬礼上必念指路歌,生命的终结就是一个魂归故里的认祖过程。魂化,即“灵魂演变”,苗族的“魂化鬼”可能是受了汉传统生死观的影响,其本土的魂化是灵魂归祖的衍生——苗语中对生命自然终结的隐喻表达就是变回人类始祖,如Lief和Vangb分别是苗族中部方言区的始祖,中部方言就有“jangx成Lief mongl去”“jangx成Vangb mongl去”表达“死”义。至此,“灵”与“鬼、神”挂钩,演变成一个带有较强宗教色彩的生命概念。

苗族的“灵(魂)”“鬼”有别。Kathleen[20]曾对苗族神灵信仰中的“灵魂”和“神灵”进行了详细区分,认为苗族的“灵”与“鬼”泾渭分明。确实,从苗语三大方言中灵、鬼的词形来看,二者词源不同,语义悬殊,内涵各异,分属两个不同的生命概念(4)从苗语中具有“别类”功能的前缀来看,苗语东部方言,具有超自然力的“鬼、神、菩萨”都用ghunb来表达,常被冠以“dab(动物名词前缀)”,被划为与野兽等同类的动物名词一类;苗语中部方言,表鬼义的dliangb往往与具有生命物标识功能的分类词(量词dail)搭配,表示该物是有生命的独立个体,dliangb前也不加表示整体中的部分义名词词缀ghab,当dliangb被冠以ghab时,就不再表“鬼”义,泛指人的某种不正常的过分语言行为,如“ghab dliangb ghab zangl骂骂咧咧”“naf ghab dliangb气馁”属于不正常的行为与心智;苗语西部方言的dlangb亦和蛇、牛、虫等动物词一样被冠以名词词缀bib作为语义标识,从词法层面将dlangb划作与牛、蛇、虫、家什等同类的独立个体事物。;而汉族生命概念系统中的“鬼魂(灵)”是同一概念的不同历史阶段,其实质是同类事物。苗族的“灵”寄于生命体时,其本身并无超自然能力,也不致让人对其产生敬畏心理;然,人死后,灵通过“归祖”方式实现了祖先与子孙的沟通,产生祖先神灵护佑观念。而汉族对灵魂的解释可从儒、释、道家来阐述:儒家认为人类精神由先天“精”和后天“气”组成,孔子所言“君子有三畏”[21]223之畏天命,大致指对生命之本体本性的敬畏;道家则主张提高个人修行,以达到长生不死的境界;佛教则相信因果报应,注重通过觉悟和修行摆脱轮回实现涅槃境界;这“三教”之神灵观又以“天人合一”为核心交织实践于民间信仰的各类礼俗仪式中,实现“天—神”“地—人”“人—祖—神”等不同层面不同历史之间的沟通。

不论是苗族的“命亡灵归”还是汉传统的“天人合一”,都以灵魂离体后不死不灭作为生命范畴之“本体”的元认知,这也是中华各民族祖先崇拜的精神内核。苗族生命观中对“灵”从个体生命之“神志”到整体有机生成论之“神祖”的辩证演化关系,与汉传统生命观的“天人合一”有着共同的历史辩证逻辑,是中华传统生命观“神灵”体系中共同性认知在历史维度的建构。该神灵体系是生命观的延伸,以“祖先崇拜”“自然崇拜”为代表,是苗族、汉族等中华诸多民族的共性认识,并形成了持续化习俗化的“生死祭”“祭祖”等行为根深于中华大地各民族的日常生活中,这种观念和习俗的普遍性在文化地理范畴上延伸至包括东南亚的大中华文化区。

四、余论

苗族对生命的认识是中华民族“多元一体”传统生命观的有机组成部分,以其个性特征阐释了中华生命观的一个具体生成逻辑。在苗族生命认知模式中,“形”乃命之躯壳,“力”乃命之生机,“灵”乃命之神志,人之生命是“形、力、灵”的结合,三者缺一不可,但并非所有的生命体都是“形、力、灵”俱全。有的生命体有力却不一定有形或灵,如“鬼”“神”等;有的生命体有形有灵却不具备力之动态,如保寨树、灵石等;还有的生命体有形有力却不一定有灵,如火、水有无限能动力。当然,各民族生命认知中凸显共性和个性特征的语词及其内涵也并非是一成不变的,其中除了因中华民族共同体意识中“多元”之间的发生学关系而蕴含亲属基因共性以外,也有各民族交往交流交融中的接触性趋同。

苗族“万物齐一、动力乃生命之源、灵为神志”的认识在思想上与中国传统哲学相通,其既具有原生特征又带有文化涵化痕迹的生命观是组成中华民族多元一体价值观的一部分,也是中华民族共同体意识丰富性的体现,呈现了中华民族“多元一体”格局。躯壳作为万物之形,在对“形的生成”这一认识上,苗族以其生成方式的相通性阐释了“万物齐一”的认知观念,又以“生养同一”的个性对中华传统意识中“物我合一”的人与自然之生命共同体关系进行了生态定位与诠释。苗语的“力”对应汉语的“气”,“力”作为生命、动力之源,是有形物发挥能动性的核心要素,是苗族区分生命物与非生命物的重要标准,生命历程是力作用于形体的运动过程;“力气”两素一词,析言之,是苗族和汉族对生命形态的理解差异;浑言之,二者相同的核心义素是苗族和汉族追溯生命本源的殊途同归与对生命本质思考的机理共性。中华各民族的神灵观是中华传统生命观的一种延伸,是关于大自然异化性认识的表现形态,在这一点上,苗族、汉族是一致的。苗族的“灵”乃命之神志,依存于生命活体中,是生命物活体与死体的区分,灵与神祖的关联更是中华传统生命观“神灵”体系中一脉相承的文化基因;人、灵(魂)、“鬼”之关联及其时空秩序之差异,是中华各民族对生命归途的主观想象,在中华几千年历史进程中交融成为公共记忆,形成中国精神,又实践成为中国式的礼乐文明。

——以凯里地区为例