皓首穷经不知倦,不求惊世鸿志安

在中国抗生素领域,有位耄耋之年的学者,为我国抗生素事业默默坚守六十余年,她就是中国第一代生物工程学探路人,国际首位人工合成生物抗菌素药物发明者——王以光教授。

1 投身药学,立志高远

1936年,王以光出生于被誉为“东方莫斯科”的哈尔滨,成长在文化古城常州。在那个衣不蔽体、食不果腹的年代,她怀着深厚的爱国主义情怀,勤奋努力,最终以优异成绩如愿考入大连医学院,就读臨床医学专业,立志为中国医药事业奉献终身。

新中国成立初期,百废待兴,药学发展滞后。那时我国临床用药大量依靠进口,抗生素药品价格相当昂贵且常常短缺,1955年,周恩来总理在全国科学大会上指示,中国一定要发展自己的抗生素事业,进而面向全国选拔和培养一批优秀的专业人才。王以光有幸被选中,远赴原苏联的列宁格勒化学制药学院专攻“抗生素工艺”专业。

经过5年异国深造,王以光以37门学科全优成绩毕业回国,被分配到了中国医学科学院抗菌素研究所,成为我国抗生素奠基人张为申教授的得力助手,从此她矢志不渝地投入到了我国抗生素事业,就此开启抗生素领域前沿科学探索和研究。

2 卧薪尝胆,填补空白

回国之初,正值1959—1961年的艰难岁月。一起留学回国的丈夫被分配到青海省西宁市,当时王以光怀着身孕,每天中午和晚上都仅食5分钱一份的白菜和一个窝窝头。孩子出生后,由于研究所居住条件有限,她带着孩子蜗居在一间仅5~6平方米的斗室,一进屋就是床,一出屋就是废弃的实验动物房。在这样的条件下,她毫无怨言,一心投入自己心爱的研究工作。

为了彻底摆脱我国抗生素药物依赖进口的局面,王以光怀揣着对我国抗生素事业的满腔热忱,不畏艰辛,排除万难,在漫长的科研工作中默默耕耘,天道酬勤,她最终先后成功突破灰黄霉素、创新霉素、螺旋霉素和麦迪霉素的研制工作。这些丰硕成果,填补了我国抗生素领域的空白,同时也扶植了我国众多抗生素生产企业,从此中国也逐渐迈入抗生素自主生产的强国之列。

2.1 成功研发灰黄霉素

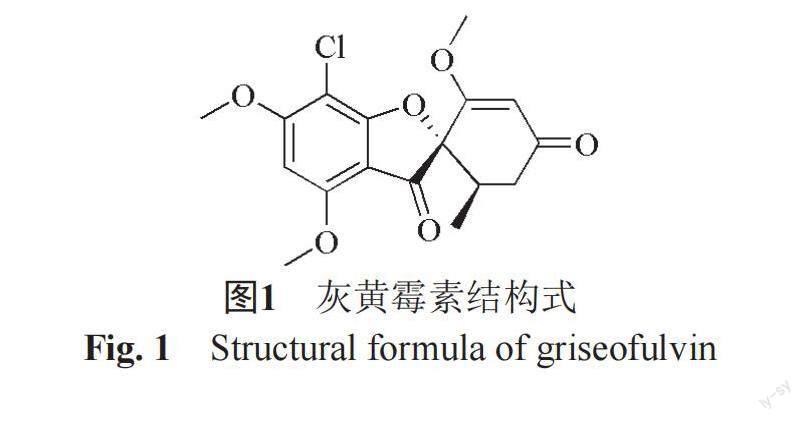

1963年,我国开始了灰黄霉素(图1)的相关研究[1],这是王以光回国后参与的第一个抗生素研制工作。在研制工作中,她极具耐心,严格把握每个细节,通过反复观察发酵罐搅拌器对产生菌菌丝损伤及发酵的影响,不断改进搅拌器;为提高发酵产量,不断尝试研究调节发酵罐溶氧系数;反复研究调整并确定发酵工艺中种子质控标准;仔细观察产生菌株发酵过程发育形态变化,确定放罐指标。有时她还带着孩子一起出差,经过无数次反复试验,在药厂最终完成试制研究,灰黄霉素工艺成功转让给上海第三制药厂,并于1965年8月正式投产。1978年,灰黄霉素的成功研发投产获得全国科学大会奖,她看到了希望的曙光,从此更加专心致力于我国抗生素自主产品的研发。

2.2 成功研发麦迪霉素

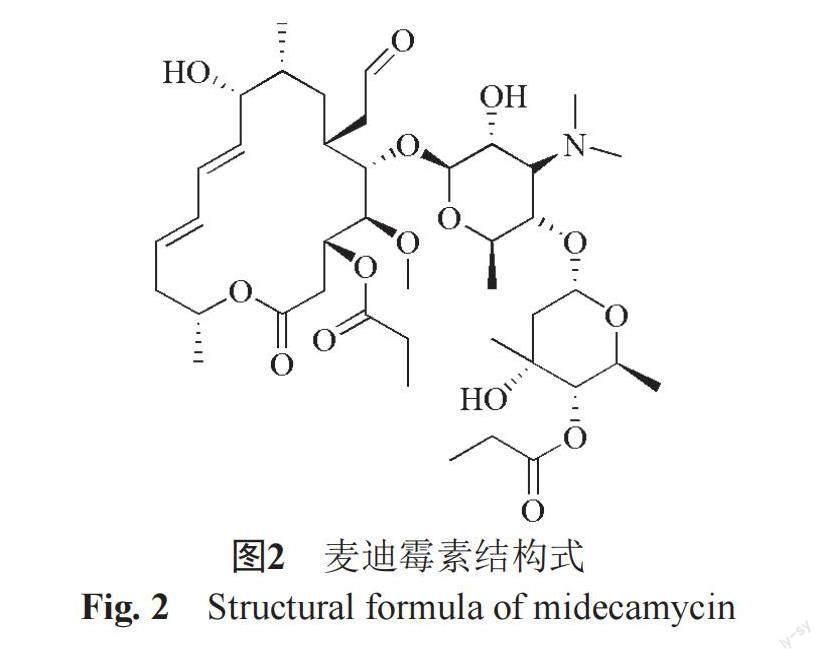

王以光总是身先士卒。20世纪70年代,她作为麦迪霉素(图2)试制组负责人,针对我国土壤分离的产生菌进行培养[2],发酵周期仅36 h,由于产生菌在起始生长期发酵罐容易产生泡沫,难以实时准确掌控加大通气量的时间,为保证发酵过程的顺利进行,及时观察发酵罐中的泡沫情况,适时调节溶氧水平,她白天工作完成后,晚上继续坚守在发酵罐旁。为了提高发酵产量,在探索研究发酵培养基配方过程中,她克服了一个又一个困难,一步一个脚印往前走,综合归纳数十种配方,经过反复考察优选,才确定了最佳配方,该配方经多家企业长期实践,一直沿用数十年。她与团队还一起完成了临床试验用药量的制备,从开始确定产生菌菌种到完成临床试验,只花费了一年半的时间。1978年,麦迪霉素的成功研制获得全国科学大会奖。临床比较试验也显示[3],国产麦迪霉素对小白鼠感染金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌和肺炎双球菌的治疗效果与日本的麦地加霉素相同或更优。

2.3 成功研发乙酰螺旋霉素

在螺旋霉素研制中,为了实现产业化的发酵工艺路线,王以光和团队对我国土壤中分离的螺旋霉素产生菌Streptomyces sp. 799不断进行尝试,确定培养基和培养条件。在螺旋霉素的生物合成中,通过控制适当的糖、氮、磷浓度并选用匹配的碳、氮源,找到了有利于螺旋霉素生物合成期的代谢调控条件[4]。1979年,在无锡第二制药厂,通过发酵过程补料技术,她成功完成乙酰螺旋霉素研制中发酵工艺的任务[5]。

乙酰螺旋霉素(图3)的成功研制于1983年获得卫生部乙级科学技术奖,不仅结束了我国大环内酯抗生素依赖进口的历史,而且相继扶持了全国300多家抗生素制药企业的创建。临床研究显示[6],乙酰螺旋霉素在体外抑菌试验和临床观察研究中,均表明对急性革兰阳性球菌感染有效,有效率达90%,可作为青霉素过敏患者首选用药,改变了当时临床抗感染治疗现状,让亿万患者解除了疾病痛苦。

2.4 成功研发泰古霉素

泰古霉素是面向国外企业进行的一项技术转让。因俄罗斯与韩国此前技术转让失败,因此韩国企业对中国的这次技术考核要求非常苛刻。首先,要求依据合同规定的时间表,一个月内需进行三次重复实验,再检查验收;其次,发酵效价要达标,各组份比例要达标,其他未知成份均不能超标,一次实验数据不达标,即意味着转让失败。王以光和团队接下了这项艰难且有一定风险的任务。

面对这些苛刻要求,还要考虑韩国当地实验条件、环境与中国国内的差异性,发酵条件的掌控非常不易,又没有预试验的摸索时间。王以光凭借经验,与课题组成员观察实验中每一个环节,适时调整实验条件,不放过任何一个细节,在化学提取专家金文藻教授的通力合作下,终于在规定时间内全部按要求完成了该产品发酵和提取工艺的技术转让。这次工艺技术面向国外企业的成功转让,不仅使我国抗生素研发走出国门,也彰显了我国抗生素研发实力。

3 永不停歇,再攀高峰

20世纪70年代末,世界发达国家又掀起了“生物工程热”。40多岁的王以光教授被世界生物工程革命的耀眼曙光深深地吸引。1979年,她获得国家公派资格,未有丝毫犹豫,欣然前往美国威斯康辛大学药学院,重点进修学习抗生素产生菌分子生物学,从基因水平了解抗生素生物合成机制[7-8]。

在国外学习进修期间,王以光教授借助电镜技术,首次从红霉素产生菌中发现了内源性质粒[9],并参与了红霉素生物合成基因簇的克隆研究[10-13]。1981年,她完成访问进修,在著名链霉菌分子生物学学者Julian Davis教授支持下,她回国时带回了美国Abbott公司赠送的低温冰箱、电泳仪、Vortex和旋转蒸发仪等,而当时国内给她提供的只有实验室的边台和一张办公桌。在未来,她需要独自应对从微生物发酵向分子生物学的转型,稍有犹豫,就会动摇自己探索求新的抉择。如果她继续从事原有领域,则轻车熟路且风险较小,而多基因编码酶促合成的抗生素分子生物学研究,在当时情况下,难度实在太大,很难做出成绩。但她又想到,我们不能永远“仿制”,不能总是跟在别人后面,这条路在中国总得有人走。最终她下定决心,一定要研发新的抗生素药物。从此她把研发目标定位在“前无古人”的新方向上——通过基因重组,实施新抗生素的研发。

科学研究始于探索未知,王以光教授再次出发,与实验室科技人员一起从筹备试管开始,将原有的发酵实验室逐步改造,使其符合分子生物学实验要求。就此相继开展了麦迪霉素产生菌质粒[14]、麦迪霉素生物合成基因[15-20]、麦迪霉素产生菌中强启动活性片段的克隆[21]、螺旋霉素产生菌基因文库的构建及生物合成基因等研究[22-23],这些在当时均为首创或具新颖性的课题,她于1984年和1988年分别获得国家自然科學基金和国家“863”重大项目抗生素基因工程基础性研究基金资助,并被评为1985年卫生部优秀出国人员。

3.1 硫霉素的生物合成

王以光教授总是喜欢涉足富有挑战性和探索性的科研工作。β-内酰胺类抗生素硫霉素(图4)具有强广谱抗菌活性,对β-内酰胺酶稳定,被认为是最具应用前景的抗生素。在缺乏参考与借鉴的情况下,20世纪90年代,她再次展开对硫霉素生物合成途径及其β-内酰胺环化酶基因的研究[24-29]。2000年,硫霉素的创新性研究获得北京市科技进步二等奖。

3.2 格尔德霉素生物合成

格尔德霉素(图5)是一种作用于热休克蛋白HSP90的新型抗生素。HSP90是许多参与肿瘤细胞繁殖和转移激酶的分子伴侣。作为HSP90抑制剂的格尔德霉素及相关的安莎类抗生素,在抗肿瘤治疗药物研发中受到广泛的关注,同时它还具有较强的抗病毒活性。21世纪初期,王以光教授已是古稀之年,在午夜12点她还亲临湖南岳阳制药厂车间,带领年轻技术人员,守在发酵罐旁取样观察,以确定格尔德霉素发酵的放罐时间。从建立格尔德霉素产生菌的基因文库开始,王以光教授不断地经过探索、失败、再探索,终于得到了与格尔德霉素相关的部分生物合成基因簇,通过基因重组技术,获得了我国具有自主知识产权的格尔德霉素高产菌株[30-40],被授予中国发明专利(专利号:02125957.7),并受到国内外一些制药企业的高度关注。与此同时,她还利用基因工程技术进行了新安莎类抗生素的研究[41-45]。

3.3 新抗生素——丙酰螺旋霉素的研发

王以光教授和团队在国家“863”计划资助下,开展了抗生素基因工程研究。通过构建基因组文库、基因同源筛选、分子杂交、异源表达等技术,从麦迪霉素产生菌中获得了4"-羟基丙酰基转移酶基因[46-47],并成功地在螺旋霉素产生菌中得到表达,获得了团队第一个基因重组技术产物——丙酰螺旋霉素[48](图6),其体内活性优于临床使用的乙酰螺旋霉素[49]。这是第一个用基因工程方法获得的新抗生素(获中国专利权,专利号ZL90106025.9),并于2000年获得北京市科技进步奖。其中4"-O-丙酰基转移酶基因经测序证明为一个新基因[50],被国际基因数据库收录(编号为D63662)。

3.4 新抗生素——基因工程可利霉素的研发

可利霉素(曾用名:生技霉素、必特螺旋霉素,图7),截至2020年7月已获得15项国内发明专利,5项国际PCT专利(分别申请进入16个成员国),已取得美国、加拿大、南非、日本、俄罗斯、欧盟等多个国家50项专利授权。可利霉素是国家“863”重大科技项目,并被列为科技部“国家重大新药创制”专项支持的国产药物,2019年被评为“中国医药生物技术十大进展”和“中国医学重大进展”,也是列入国务院《中国制造2025》绿皮书唯一的生物技术药物新产品。

可利霉素研究历经了30年,2000年可利霉素的临床前研究完成,2001年获得监管部门的临床试验批文,2009年完成临床Ⅲ期试验,2014年通过新药技术审评。后因我国监管部门相关规定调整,可利霉素重新申报,2019年6月正式获得新药证书和生产批文。王以光教授作为项目负责人,不仅要完成申报立项、实验设计、筹集经费、组织协调,而且亲自动手,指导团队开展研究工作。回顾整个研究的漫长历程,充满了艰辛与坎坷。

3.4.1 可利霉素研发的艰辛历程

为积累临床前药理研究用药,获得临床试验所需样品,需大型发酵罐,有限的条件下,只有房山窦店制药厂厂房内有一些10吨的铁制发酵罐,王以光教授只能前往药厂。花甲之年,她依然每天奔波在去远郊制药厂的长途汽车上,甚至一次不慎滑倒脚背骨裂,但她仍然坚持前往。又因工厂发酵罐长期不用,罐体材质不够好,连续10批上罐染菌,她又亲自带领10个研究生,轮流钻进发酵罐,彻底清理罐内死角,解决了染菌问题,完成了5公斤样品的积累,使临床前研究工作得以顺利进行。

为了突破技术难关,王以光教授带领团队人员利用各项先进技术、请教各方面专家,在金文藻教授帮助下,确定了可利霉素各组分的化学结构和比例[51-58],研究并建立了可利霉素提取工艺,确保了相对稳定的产品组分与质量;在中国生物制品检定所金少鸿教授和胡昌勤教授的精心指导和帮助下[59],建立了可利霉素药物的鉴别、纯度、质量标准及测量方法。通过多方协作,克服重重困难,最终完成了基因工程抗生素从理论走向实用的技术突破。

研制可利霉素需要巨额经费,在国家支持下,1988年首次获得国家“863”立项后,在1990—1995年、1996—1998年、2002—2006年、2009—2011年期间相继获得“863”项目、国家自然科学基金项目、科技部创新药物平台等资助。新药研制耗资巨大,为了筹措更多研发资金,王以光教授又通过各种渠道融资,确保了可利霉素研制工作的延续。1996年北京首科集团公司对该产品的研制进行了风险投资;1999年北京市宝亿通商贸有限公司、2000年北京京泰投资管理中心相继投入资金参股,支持完成了可利霉素临床申报和Ⅰ期临床实验研究;2003年可利霉素90%股权转让给沈阳同联集团有限公司,该公司投入了大量人力、资金。王以光教授与该企业人员一起完成了可利霉素Ⅱ期、Ⅲ期临床实验研究以及各项新药申报工作,并在内蒙古呼伦贝尔建成北方生物化工产业基地,作为可利霉素原料药生产厂,还在上海建成符合GMP要求的可利霉素制剂药生产厂。

可利霉素的新药申报工作也是十分繁重复杂。每次申报和补充资料,王以光教授都会亲自上阵,与同联药企人员并肩作战,从1999年开始到2013年,先后共进行了两次完整的原料药和制剂资料的申报,每次总共需要准备54份资料的整理工作。其中2012年,为了准备可利霉素药物审评会,近80岁的王以光教授工作至深夜,累倒在工作中,送进了ICU抢救,她也因此错过了盼望多年的一类基因工程新药——可利霉素审评会,但值得庆幸的是,最终可利霉素成功通过严格的评审。

3.4.2 世界前沿的可利霉素研发技术

20世纪90年代后期,尽管国内外利用基因工程技术创造新化合物的报道不少,然而至今尚未见临床有效的基因工程抗生素的相关信息。王以光教授团队不懈努力,在基因工程菌种优化、发酵稳定性及提高产量方面进行了大量工作[60-70],同时构建了稳定的基因整合可利霉素高产基因工程菌株WSJ-195[71],该菌株获得了中国发明专利(ZL02148771.5)。可利霉素的研制成功,业内学者认为,在利用基因工程技术创制有实用价值抗生素方面,我国研究水平走在了世界前沿。

为再次推动可利霉素的国际化,82岁的王以光教授依然前往美国FDA参加可利霉素新药临床申请前会议,从出发到回国连续5 d,无论是克服时差还是面对高强度的工作,她都拼尽全力,只为向世界证明我国自主研发的抗生素新药——可利霉素的临床应用前景。

3.4.3 可利霉素的临床应用前景

研发之路总是螺旋式前进,在可利霉素进入新药Ⅰ期临床试验时,困难再一次出现。新药Ⅰ期临床试验主要目的之一就是检验药品的安全性问题。为了保险起见,需要有一个对药品最大耐受量的试验。参考当时生产工艺,为达到最大剂量要求,需要在半杯水的情况下一次口服达到八片药的剂量,而这一问题难住了主持临床Ⅰ期试验的医生。为了让临床试验顺利进行,王以光教授主动请缨,亲自服下药物的最大剂量800 mg进行测试,所幸除些许恶心外无其他症状,最终取得可利霉素应在餐后服用的相关数据。

研究数据表明[72-77],可利霉素对革兰阳性菌有较强的活性,尤其对肺炎链球菌、肺炎支原体、衣原体活性强,对红霉素和β-内酰胺类抗生素耐药菌、流感嗜血杆菌、军团菌和产气荚膜梭菌亦有抗菌活性;与同类药没有完全交叉耐药性。另外它有较高的亲脂性,口服吸收快,生物利用度高,组织渗透性强,分布广,体内维持时间长,有较好的抗生素后效应,用药剂量小,安全性高,具有一定免疫调节作用。经5年上千例患者的临床试验数据证明,可利霉素在临床疗效和安全性方面均优于对照药阿奇霉素。

此外,王以光教授主导的研究发现,可利霉素在抗结核杆菌感染中也显示出良好的前景[78],其在抗结核杆菌感染中的应用已获得发明专利权。

基于可利霉素活性特点,王以光教授敏锐地感觉到,可利霉素可作为一个非“一般抗生素”进行试验,在与沈阳同联集团专业人员共同努力下,终于证实了该药具有抗新冠病毒的作用[79-80],2020年6月7日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上,可利霉素入选国家新冠治疗“三药三方案”,并纳入“抗击新冠疫情的中国行动”白皮书,2020年底被美国药监局FDA批准进入美国等9个国家进行治疗COVID-19Ⅲ期临床试验。

3.5 人类功能基因的研究

王以光教授对科研的热爱,已跨越了年龄的限制,超越了身体的极限。为了发掘微生物的资源,寻找新的抗生/生物活性物质,古稀之年,她和丈夫一起亲自采集大连海域土壤,带领学生分离菌种,开展基于基因指导的海洋微生物新化合物的筛选研究[81],获得300余株有继续研究价值的菌种,为后续研究提供了丰富的海洋微生物菌种库。她又从链霉菌中发现了纤溶酶活性物质,克隆其编码基因,研究其构效关系,开发新型纤溶酶[82-84],该研究曾获得北京市自然科学基金资助。

对长期从事微生物药物专业的科学家来说,人类功能基因的研究显然是一个比较陌生的领域。21世纪初,在世界人类基因测序浪潮的推动下,王以光教授无所畏惧地投入到人类疾病相关新基因的研究中,再次面临严峻的挑战和未知,从筛选EST序列开始,通过RACE-PCR,克服了重重困难,终于从人骨骼肌cDNA文库中筛选获得了一个全新的MR-1基因。

為揭示新基因MR-1的功能作用,她和课题组成员又一起不断学习并阅读大量文献,同时她利用多年积累的科研思路和实验方法指导学生,并向同行学习请教,开展合作,坚持不懈的努力,终于确定MR-1基因是一个成肌纤维调节因子,与血管紧张素Ⅱ诱导心肌肥大相关[85-87]。建立了抗心肌肥大药物筛选模型,为后续研发新药奠定了基础。该项研究曾被列入国家“863”项目和北京市重大科技项目,获得了中国发明专利(ZL02153656.2和ZL201110007943.3)。

4 人物志:王以光教授

(1)求学历程:原苏联列宁格勒化学制药学院,获硕士学位。

(2)社会职务:国务院政府特殊津贴获得者;中国医学科学院医药生物技术研究所微生物代谢工程研究室主任、研究员、博士研究生导师;《中国抗生素杂志》、《国外医药抗生素分册》和《中国医药生物技术杂志》编委;中国医药工业科研开发信息特约编委;北京生物工程学会理事;香港新华通讯出版社科学顾问;国家药品监督管理局药品审评专家。

(3)科研成果:成功完成国家“七五”、“八五”和“863”等国家级和北京市重大科技项目20余项;负责研制的灰黄霉素、麦迪霉素、乙酰螺旋霉素、泰古霉素的发酵工艺均投入生产;获得可利霉素和西罗莫司两项国家新药证书;授权发明专利18项,发表论文160余篇,编写著作7部;培养博士、硕士研究生50余名。

王以光教授坚守抗生素事业的一生,是奋斗的一生,更是传奇的一生。

王以光教授凭借热忱的家国情怀、精湛的学术研究和高尚的事业品德,勇于探索创新,不怕失败,不计名利,甘为学子铺路。王以光教授被誉为中国抗生素事业的执灯人,其荣耀被载入中国抗生素发展史册,被祖国和人民奉为当代医药科学家的楷模。

参 考 文 献

范成典. 灰黄霉素的生物合成[J]. 药学学报, 1963,10(8): 514-518.

佚名. 二株产生麦迪霉素的链霉菌[J]. 微生物学报, 1977, 17(4): 311-317.

王铁良, 王诚德, 阎桂华. 麦迪霉素的抗菌活性[J]. 药学学报, 1980, 15(4): 223-227.

王以光, 徐小敏, 刘书香, 等. 螺旋霉素发酵的研究[J]. 微生物学通报, 1980, 2: 56-59.

黄文德. 一种新的抗菌素——乙酰螺旋霉素[J]. 科技简报, 1981, 6: 16.

徐娉华. 国产乙酰螺旋霉素治疗40例感染性疾病的初步临床观察[J]. 徐州医学院学报, 1981, 1: 37-39.

王以光. 基因工程技术在大环内酯类抗生素研究中的应用[J]. 国外医药抗生素分册, 1997, 18(2): 92-98.

魏贤英, 王以光. 利用基因工程技术改造抗生素[J]. 国外医药抗生素分册, 1998, 19(3): 161-168.

Wang Y G, Davis J, Hutchinson C R. Plasmid DNA in the erythromycin producing microorganism, Streptomyces erythreus NRRL 2338[J]. J Antibiot (Tokyo), 1982, 35(3): 335-342.

Weber J M, Constance K W, Hutchinson C R. et al. Genetics and biochemistry of erythromycin production in Streptomyces erythreus[M]∥Trends in antibiotics research Ed. by Japan Antibiotic Research Association, 1983:55-64.

Vara J, Lewandowska-skarbek M, Wang Y G, et al. Cloning of genes governing the deoxysugar portion of the erythromycin biosynthesis pathway in Saccharopolyspora erythraea (Streptomyces erythreus)[J]. J Bacteriol, 1989, 171(11): 5872-5881.

Hutchinson C R, Borell C W, Otten S L, et al. A prospective on drug discovery and development through the genetic engineering of antibiotic producing microorganisms[J]. J Med Chem, 1989, 32(5): 929-937.

Stefano D, James S T, Michael J S, et al. Genetics and molecular biology of industrial microorganisms[M].Ed by Hershberger C. L. et al. 1989 ASM, Washington DC 20005.

龔利民, 王以光. 麦迪霉素产生菌生米卡链霉菌1748的质粒pSMY1及其特性的研究[J]. 生物工程学报, 1986, 2(2): 24-30.

王以光. 麦迪霉素生物合成基因克隆研究[J]. 生物工程学报, 1989, 5(4): 261-269.

朱学蔚, 王以光, 金莲舫, 等. 麦迪霉素聚酮缩合酶基因的亚克隆及表达[J]. 生物工程学报, 1991, 7(4): 291-299.

王以光, 肖春玲, 龚利民, 等. 麦迪霉素产生菌生米卡链霉菌1748变株68的特性研究[J]. 微生物学报, 1992, 32(2): 148-150.

夏焕章, 王以光. 麦迪霉素产生菌酮基还原酶基因的研究[J]. 生物工程学报, 1994, 10(3): 218-226.

夏焕章, 王以光. 麦迪霉素产生菌中与孢子色素聚酮体生物合成相关的酮基还原酶基因[J]. 中国科学C辑: 生命科学, 1997,27(6): 509-514.

夏焕章, 王以光. 麦迪霉素产生菌酮基还原酶基因在大肠杆菌中的表达[J]. 微生物学报, 1998, 18(2): 81-85.

顾海东, 王以光. 麦迪霉素产生菌中具强启动活性DNA片段的结构与功能分析[J]. 遗传学报, 1996, 23(6): 469-476.

唐莉, 王以光. 链霉菌基因克隆载体及基因文库的构建[J]. 生物工程学报, 1989, 5(4): 270-278.

唐莉, 王以光, 朱学蔚. 螺旋霉素聚酮合成酶基因和抗性基因的克隆与表达的研究[J]. 生物工程学报, 1991, 7(1): 24-31.

李戎锋, 王以光, 曾应. 硫霉素生物合成酶基因克隆的研究[J]. 生物工程学报, 1993, 9(1): 1-7.

李戎锋, 王以光. 硫霉素环化酶基因在变铅青链霉菌TK24中的表达及基因定位[J]. 生物工程学报, 1996(1): 5-10.

李戎锋, 王以光. 牲畜链霉菌(Streptomyces cattleya) thienamyicn合成阻断变株、阻断部位的确定及变株原生质体的研究[J]. 中国抗生素杂志, 1996, 21(2): 89-93.

王以光, 李戎锋. 牲畜链霉菌异青霉素N合成酶基因的克隆与序列分析 [J]. 微生物学报, 1996, 36(2): 87-92.

Shang G D, Wang Y G. Cloning of a regulatory gene from Streptomyces cattleya and study on its cis-acting element[J]. Sci China C Life Sci, 2000, 43(4): 418-424.

向隆宽, 王以光, 戴剑漉. 硫霉素产生菌卡特利链霉菌A520基因文库的构建[J]. 中国抗生素杂志, 1998, 23(3): 3-7.

牛沂菲, 武临专, 赫卫清, 等. 4, 5-双氢-7-去氨甲酰基-7-羟基-19-S-甲基格尔德霉素及其与格尔德霉素生物合成PKS后修饰的关系[J]. 中国抗生素杂志, 2012, 37(1): 39-44

贾长虹, 刘昕, 赫卫清, 等. 吸水链霉菌17997产生氢醌型格尔德霉素及其生物合成中间产物[J]. 中国抗生素杂志, 2011, 36(11): 833-838.

刘昕, 李书芬, 牛沂菲, 等. 利用珍贵橙色束丝放线菌ATCC31565氨甲酰基化4, 5-双氢-7-去氨甲酰基格尔德霉素[J]. 中国医药生物技术, 2011, 6(4): 302-304.

李书芬, 武临专, 陈菲菲, 等. 快速鉴定格尔德霉素产生菌——吸水链霉菌17997中的洋橄榄叶素[J]. 生物工程学报, 2011, 27(7): 1109-1114.

张侃, 武临专, 林灵, 等. 吸水链霉菌17997产生的4, 5-双氢格尔德霉素的鉴别与检测[J]. 中国抗生素杂志, 2009, 34(5): 267-271.

赫卫清, 刘玉瑛, 孙桂芝, 等. 格尔德霉素生物合成基因功能的验证[J]. 生物工程学报, 2008, 24(7): 1133-1139.

赫卫清, 雷健, 刘玉瑛, 等. 格尔德霉素生物合成的调控基因[J]. 生物工程学报, 2008, 24(5): 717-722.

赫卫清, 周红霞, 王红远, 等. 格尔德霉素基因工程高产菌株的构建和培养[J]. 生物工程学报, 2008, 24(1): 15-20.

赫卫清, 王以光. 吸水链霉菌17997格尔德霉素部分生物合成基因簇的克隆和分析[J]. 生物工程学报, 2006,22(6): 902-906.

He W Q, Lei J, Liu Y Y, et al. The LuxR family members GdmRI and GdmRII are positive regulators of geldanamycin biosynthesis in Streptomyces hygroscopicus 17997[J]. Arch Microbiol, 2008, 189(5): 501-510.

高慧英, 王以光, 高群杰, 等. 吸水鏈霉菌Streptomyces hygroscopicus 17997中噬菌体基因转移系统的建立及其应用[J]. 生物工程学报, 2003, 19(4): 407-411.

王广林, 张金池, 王群, 等. Sterptomyces rochei 4089的L基因阻断变株的构建及功能研究[J]. 生物学杂志, 2012, 29(1): 1-4.

Wang G, Zhang HT, Sun G Z, et al. A new method for rapid identification of ansamycin compounds by inactivating K L M gene clusters in potential ansamycin-producing actinomyces[J]. J Appl Microbiol, 2012, 112(2): 353-362.

刘爱明, 武临专, 王以光, 等. 苯安莎类抗生素的一种早期鉴别方法[J]. 中国抗生素杂志, 2008, 33(7): 403-406.

武临专, 张会图, 韩峰, 等. 具有产生安莎类抗生素潜能的放线菌的分子筛选[J]. 中国抗生素杂志, 2008, 33(7): 396-402.

林灵, 陈菲菲, 王以光, 等. 土壤宏基因组文库的构建及格尔德霉素类PKS基因的初步筛选[J]. 中国抗生素杂志, 2011, 36(6): 426-430.

王以光, 金莲舫, 金文藻, 等. 麦迪霉素4"—酰化酶基因的克隆及在螺旋霉产生菌中的表达[J]. 生物工程学报, 1992, 8(1): 1-14.

顾海东, 王以光, 徐小敏, 等. 利用强启动功能片段提高麦迪霉素4"—羟基丙酰化酶基因的表达[J]. 生物工程学报, 1996, 12(3): 251-257.

王以光 金莲舫, 徐小敏, 等. 基因工程丙酰螺旋霉素[J]. 中国抗生素杂志, 1994, 19(2): 109-116.

陈慧贞, 张伟新, 娄人慧, 等. 丙酰螺旋霉素的药理研究[J]. 中国新药杂志, 1992, 17(1): 11-15.

张叙伦, 王以光. 麦迪霉素4"—O-丙酰基转移酶(mpt)基因结构的研究[J]. 微生物学报, 1996, 36(6): 417-422.

刘亚飞, 孙承航, 金文藻. 生技霉素A和B的分离及结构鉴定[J]. 中国抗生素杂志, 1997, 22(5): 328-333.

孙承航, 金文藻. 天然来源的新化合物4"—异丁酰螺旋霉素Ⅲ(生技霉素A_2β)[J]. 中国抗生素杂志, 1998, 23(4): 16-21.

SunW J, Huang J, Jin W Z, et al. Shengjimycins: a group of hybrid antibiotics, 4"—acylspiramycins[J]. Actinomycetologica, 1999, 13(2): 120-125.

孙承航, 姜威, 金文藻, 等. 生技霉素E(4"—异戊酰螺旋霉素I)的分离和结构鉴定[J]. 中国抗生素杂志, 2000, 25(1): 3-6.

姜威, 孙承航, 金文藻. 生技霉素小组分的研究Ⅰ. 分离纯化和4"—异丁酰螺旋霉素Ⅱ(生技霉素B_(2β))的结构鉴定[J]. 中国抗生素杂志, 2002, 27(4): 209-213.

姜威, 孫承航, 金文藻. 生技霉素小组分的研究 Ⅱ. 生技霉素A_0、B_3和C_2的结构鉴定[J]. 中国抗生素杂志, 2002, 27(7): 387-391.

金文藻, 孙承航, 姜威, 黄颉. 生技霉素的组分研究[J]. 中国抗生素杂志, 2002, 27(12): 705-708.

姜威, 孙承航, 金文藻. 生技霉素小组分的研究 Ⅲ. 新螺旋霉素类抗生素生技霉素B_0的分离和结构鉴定[J]. 中国抗生素杂志, 2003, 28(7): 385-387.

杨亚莉, 杨剑宁, 胡敏, 等. HPLC法分析可利霉素的组分[J]. 药学学报, 2009, 44(10): 1183-1186.

王红远, 周红霞, 戴剑漉, 等. 必特霉素基因工程菌航天育种的研究[J]. 药物生物技术, 2007, 14(1): 10-13.

魏贤英, 王以光. 异戊酰螺旋霉素基因工程菌发酵放大实验的研究[J]. 中国抗生素杂志, 1996, 21(3): 180-183.

戴剑漉, 王永红, 刘玉伟, 等. 必特螺旋霉素基因工程菌发酵参数的研究[J]. 中国抗生素杂志, 2005, 30(6): 324-327.

武临专, 马春燕, 王以光, 等. 螺旋霉素3-O-酰基转移酶基因的删除和主要产生螺旋霉素组分Ⅰ菌株的获得[J]. 生物工程学报, 2007, 23(4): 612-617.

戴剑漉, 李瑞芬, 武临专, 等. 新一代必特螺旋霉素基因工程菌的微波诱变[J]. 中国抗生素杂志, 2009, 34(7): 406-410.

戴剑漉, 李瑞芬, 王以光, 等. 响应面法优化必特螺旋霉素发酵培养基[J]. 沈阳药科大学学报, 2010, 27(6): 482-488.

杨永红, 赫卫清, 李瑞芬, 等. 利用强启动子PermE*提高4"-异戊酰基转移酶基因在变铅青链霉菌TK24中对螺旋霉素的4"-异戊酰化水平[J]. 中国抗生素杂志, 2010, 35(11): 826-830.

张晓婷, 张妍, 戴剑漉, 等. 利用CRISPR-Cas9系统构建新型异戊酰螺旋霉素Ⅰ产生菌[J]. 生物工程学报, 2019, 35(3): 472-481.

戴剑漉, 赵小峰, 赫卫清, 等. 提高可利霉素药代动力学研究中微生物法检测灵敏度的研究[J]. 中国医药生物技术, 2013, 8(6): 420-424.

刘新星, 李萍, 赵小峰, 等. 常规诱变结合高通量筛选选育可利霉素高产菌株[J]. 微生物学报, 2013, 53(7): 758-765.

郝天怡, 赫卫清. 大环内酯类抗生素代谢工程的研究进展[J]. 生物工程学报, 2021, 37(5): 1737-1747.

]戴剑漉, 林灵, 武临专, 等. 埃莎霉素I组分高含量、高产量基因工程菌WSJ-IA及其原株的鉴定[J]. 微生物学通报, 2012, 39(4): 503-514.

赵春燕, 孙涛, 林赴田, 等. 基因工程产物生技霉素对小鼠致畸作用的研究[J]. 中国抗生素杂志 1998, 23(4): 69-71.

孙丽文, 朱锦桃, 林赴田. 生技霉素药代动力学性能研究 [J]. 中国药理学通报, 2000, 16(6): 694-698.

孙涛, 赵春燕, 林赴田, 等. 生技霉素对小鼠围产期毒性的研究 [J]. 中国抗生素杂志, 2001, 26(1): 49-51.

Shi X G, Fawcett J P, Chen X Y, et al. Structural identification of bitespiramycin metabolites in rat: a single oral dose study[J]. Xenobiotica, 2005, 35(4): 343-358.

Shi X G, Sun Y M, Zhang Y F, et al. Tissue distribution of bitespiramycin and spiramycin in rats[J]. Acta Pharmacol Sin, 2004, 25(11): 1396-1401.

Shi X G, Zhong D F, Sun L. Pharmacokinetics of a novel antibiotic bitespiramycin in rats[J]. Asian J Drug Metabolism Pharmacokinetics, 2003, 3(2): 134.

王以光, 姜洋, 趙小峰, 等. 可利霉素在抗结核分枝杆菌感染中的应用: 中国, 201511030787. 7[P]. 2018-02-13.

Tay M Z, Poh C M, Rénia L, et al. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention[J]. Nat Rev Immunol, 2020, 20(6): 363-374.

Yan H, Sun J, Wang K, et al. Repurposing CFDA-approved drug carrimycin as an antiviral agent against human coronaviruses, including the currently SARS-CoV-2[J]. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2021, 11(2): 2850-2858.

林灵, 谭亿, 陈菲菲, 等. 大连渤海老虎滩海域沉积物可培养放线菌的多样性[J]. 微生物学报, 2011, 51(2): 262-269.

武临专, 王以光. 链霉菌C3662产生的纤溶活性蛋白酶的纯化与理化性质[J]. 中国生物化学和分子生物学报, 2001, 17(1): 85-90.

武临专, 龚勇, 陈昉, 等. 链霉菌产生的纤溶活性蛋白酶Cgw-3的初步药效学[J].北京大学学报(医学版), 2001, 33(3): 285-286.

龚勇, 王以光. 一种来源于链霉菌的纤溶酶的纯化及其基因的克隆[J]. 微生物学报, 2001, 41(2): 186-190.

Li H L, She Z G, Li T B, et al. Overexpression of myofibrillogenesis regulator-1 aggravates cardiac hypertrophy induced by angiotensin Ⅱ in mice [J]. Hypertension, 2007, 49(6): 1399-1408.

Liu X H, Li T B, Sun S, et al. Role of myofibrillogenesis regulator-1 I myocardial hypertrophy[J]. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2006, 290(1):H279-85.

Dai W J, Chen H Y, Jiang J D, et al. Silencing MR-1 attenuated inflammatory damage in mice heart induced by AngII[J]. Bioche Bioph Res Co, 2010, 391(3): 1573-1578.