谁才是精神病人?

聂阳欣 杨宇熙 吴培培

从精神病院出院后,渊强在搜索引擎里输入关键词“妻子诬陷丈夫精神病”,网页上跳出几个相似的故事,其中一位长春富商的遭遇令他印象尤其深刻。这位富商被妻子送入精神病院长达4年,所有的财产不翼而飞。渊强想,“我被关了80天,已经非常绝望,他是怎么过的?”

2022年10月10日,渊强被妻子屈艳送入西安市精神卫生中心(以下简称“精卫中心”)。据他本人描述,那天傍晚6时30分许,他走出公司所在的写字楼,被突然冲出的5名陌生男子控制住身体,架到一辆越野车上。绑人的地点与马路之间有一条绿化带,马路尽头的十字路口是西安市曲江新区最繁华地段之一。半小时后,他躺在了精卫中心的担架上。

渊强事后复盘整件事的经过,在入院日往前的14个月里寻找痕迹,试图拼凑出将他一步一步推入精神病人境地的多米诺骨牌。他与亲戚朋友交流,梳理以往的文件、视频、录音和聊天记录。但他仍然不明白,为什么一个正常人被送入精神病院,所有的相关单位都得出了收治过程合规的结论。

渊强隐约察觉出存在于精神疾病诊断和收治当中的漏洞,他将利用漏洞的人,也推入了漏洞之中。

2023年2月5日,淵强将妻子屈艳送入了另一家精神病院,西安市脑康心理康复医院(以下简称“脑康医院”),屈艳在脑康医院待了3天后被亲友接出。

2023年7月,在接受《南方人物周刊》记者采访时,对于是否存在家暴、谁在出轨、谁有精神病的描述,屈艳和渊强持不同说法,唯有在被精神病院强制收治和求助无援上,夫妻二人均感受到了相同的无助与愤怒。

《中华人民共和国精神卫生法》(以下简称《精神卫生法》)已正式实施10年,为精神障碍者享有和行使决策自主权开拓了很多空间,然而,在法律条文和实际应用之间还有悬而未决的距离。

“他病了”

渊强说他第一次与精神病拉上关系是在2021年9月,妻子屈艳的妹妹和妹夫来到家中,调节家庭矛盾。那段时间渊强跟屈艳频繁发生争吵,他们劝他去精神病院看看。渊强不想去,认为自己没有病,但妻妹和妹夫很坚持,“现代社会大家压力都很大,你确实有睡眠不好的情况,看一下没啥坏处。”渊强在他们的陪同下去了长安医院,医生给开了改善睡眠的药物。

2021年10月,渊强在堂哥的陪同下去了一次精卫中心,被诊断出焦虑抑郁状态,在病历单上,医生手写批注:状态诊断——亚健康状态,不是疾病。

至于夫妻争吵的原因,渊强和屈艳各执一词。渊强怀疑屈艳出轨,屈艳认为渊强出现了严重的幻想,他病了。

《南方人物周刊》记者通过电话采访了屈艳。(在电话采访中,对方自称是屈艳的妹妹,用第三人称称呼屈艳,但电话号码是屈艳本人的,声音也与渊强提供的屈艳视频一致,屈艳儿子也认为是她的声音,故文中将受访者认定为屈艳)。屈艳向记者讲述了渊强发病的经过:“他刚发病的时候就是哭,多疑,一个月之内瘦了三十多斤,不吃饭,非常难过,老觉得别人不喜欢他了,很痛苦,没人爱他,不安全。”

屈艳称,一开始她并不知道渊强怎么了,但渊强对她表现出了强烈的控制欲,“他找人跟踪屈艳,偷偷地在家里楼上楼下安放摄像头,在屈艳车里放录音笔、摄像头。他任何证据也没有,但他给我打电话时就说,屈艳为什么不喜欢他了之类的。”在屈艳的描述里,渊强有严重的暴力倾向,自2021年8月起经常在家里殴打她,还曾拿着水果刀逼问她有没有外遇,冲突激烈时,他们互相让对方杀死自己。

尽管如此,屈艳说,她选择默默承受着渊强的打骂,“屈艳从来没有给家人说,就想着事情会好的,他会改,这个人就是非常坚强。”据屈艳说,让渊强去看病是妹妹和妹夫的主意,2021年11月,他们陪同渊强去西京医院(即空军军医大学第一附属医院)就诊,诊断出(精神)分裂症,医生开了对症药物奥氮平,但渊强不吃。

渊强在接受采访时否认参与了西京医院这次就诊,但他的确曾服用过奥氮平——屈艳偷偷将奥氮平放入热牛奶中给他服用。屈艳对此的解释是,药买回来渊强不吃,故以“家人暗服”的方式服用两周,症状有所改善。渊强发现后,不再吃屈艳经手过的任何东西,也不再去任何精神病院看诊。

屈艳认为,渊强不配合治疗导致他的病情越来越严重。精神状态让他无法正常生活,几次出车祸,将价值百万的路虎撞得“稀巴烂”。暴力行为也在升级,“2022年打了一年,打得(屈艳)伤痕累累,浑身上下都是青的,牙齿给打松了,还断过两根肋骨,躺在床上养了几个月。”

因为家暴,屈艳曾多次报警,留下了十几次的报警记录,时间间隔最短的两次仅相隔一周。但屈艳依然没有抛弃渊强,她自称对渊强有很深的感情,“这么多年走过来,要是离了婚,他怎么办?屈艳没有想自己会被打死,想的是渊强该咋活呀,谁照顾(他)啊。屈艳心特别软,就想着给渊强看病,病看好了就没事了。”

2022年10月10日,屈艳带上了报警记录和一段由渊强本人拍摄的家暴视频,送渊强去精卫中心急诊就诊,要求住院治疗。

在当时的入院记录里,除了上文提及的三次就医以外,屈艳还提供了一张2022年9月30日渊强在西京医院的门诊单(渊强同样否认曾参与这次就诊),诊断为“抑郁症,双相情感障碍,精神分裂症”,建议住院治疗。精卫中心认为渊强“自发病以来出现多次伤人、毁物行为,有多次出警记录,否认存在自伤、自杀、外跑行为(记录的另一处表述为‘自知力缺乏)”,诊断他为妄想性障碍,依据《精神卫生法》中的非自愿住院标准收治其入院。

被记录的“妄想”

在屈艳的说法里,2021年8月渊强开始出现打人行为。从渊强的视角看,这是他开始发觉妻子出轨的日期。渊强称曾跟精卫中心的医生讲过,他不是无端猜疑和妄想,而是搜集到了一些证据,但医生没有听信他的话。

渊强自称没有派人跟踪屈艳,也没有在她车里放过录音笔和摄像头,他搜集证据的主要来源是手机录音、摄像,以及屈艳车内行车记录仪的录像。2021年8月6日,渊强察觉屈艳手机来电记录异常。几天后,他在去4S店替屈艳洗车时,让员工给他开放了这台奔驰车自带的行车记录仪的权限。通过屈艳车里行车记录仪的录像,渊强多次看到西安市某派出所所长寇某某的身影。以下选取两段行车记录仪的录像详细说明。

2021年8月13日19:46录像

背景:傍晚6时,屈艳通过微信告诉渊强晚上要练瑜伽。渊强7时50分问她,瑜伽练完了没,屈艳说“8点半结束”。

录像内容:车辆停在一处断头路,寇某某从车内驾驶位下车,屈艳从副驾驶位下车,两人走至车的右前方并肩而行,邊走边回头观察了几次。

2021年8月16日16:39录像

背景:下午2时30分,公司附近,屈艳和渊强坐在车内,停车争论。屈艳希望渊强不要对她疑神疑鬼,正在这时,渊强看见寇某某和他的车在不远处。渊强用手机录下了当时车内的谈话。渊强问,那个车你认识吗?屈艳答,我不认识。渊强下车观察,再返回车内,情绪有些激动。屈艳说,这个人跟这个车号我真不知道,看着像寇哥,他在这里执勤(注:公司位于曲江新区,寇某某原为曲江新区一派出所所长,此时已调任某派出所所长),我经常看见。下午4时22分,屈艳开车送渊强回家,又再次出门。

录像内容:屈艳与寇某某先后开车停在路边,下车走至绿化带处交谈。

渊强一共下载了465GB的行车记录仪录像,在录像中寇某某的车辆频繁出现。渊强发现屈艳和寇之间有一个习惯:每次见完面后,寇总是开车行驶在屈艳车的前方,并与屈艳通过电话保持交流。

“大概是难舍难分吧。”渊强猜想,在给《南方人物周刊》记者播放录像的三小时中,他不停地抽荷花牌细支香烟,翠绿色的烟蒂东倒西歪地插在烟灰缸中,像一片砍伐后的竹林。

当察觉到屈艳频繁报警后,渊强开始留存另一类证据,为了自证没有家暴。2022年4月4日晚上9时的一段客厅监控录像显示,屈艳和渊强二人在争吵,渊强一只手举着手机拍摄,屈艳上前抢夺手机,并用手对着渊强的头挥击两次,渊强躲避,期间女儿一直在二人中间劝阻。

争吵持续到第二天凌晨,渊强用手机拍摄了一段屈艳报警前的视频。屈艳质问女儿,为什么不去报警,女儿站在原地不动,也不说话。渊强问:“我不知道谁教你的这些招数,孩子都知道我没动手。”屈艳反问:“你天天说到纪委告我,谁教给你的啊?”

2022年6月,渊强向西安市纪委实名提交了对于寇某某的举报,两三个月后收到回复,称举报将由西安市公安局纪检监察部门受理。2022年10月29日,渊强已在精卫中心住院19天,屈艳从渊强的手机接到了纪检监察组的电话,并录了下来。渊强出院后,重新购置手机,从云备份中意外发现了这通电话记录。

屈艳:他举报谁呢?他现在在精神病院住院呢。他声音哑的,让我给你说。

纪检监察组:他确定精神上有点问题?那行,我现在可以直接挑明说了,举报的是寇某某的事,违背公序良俗、拉拉扯扯、搂搂抱抱的事。

屈艳:我找人办过事,但怎么跟他解释都不行,他有心理疾病,我给你提供诊断证明。

关于家暴,屈艳告诉《南方人物周刊》记者,她不理解渊强打人的毛病,“边打屈艳,边拍照,边录音。”在2022年6月8日的一段监控录像里,渊强坐在客厅沙发上,屈艳在客厅走了两圈,拿起一个物件开始砸监控摄像头。

受理屈艳报警的是十里铺派出所下辖的警务室。十里铺派出所民警解释,对于家暴的报警是有警必应,只要出警就会有报警记录。到了现场,如果确认有家暴行为,还会出具《家庭暴力告诫书》,如果没有看出伤情,但双方对家暴事实无异议,也可以进行告诫,这是最常见的情况。如果一方要追究另一方的法律责任,民警还要根据伤情鉴定依法处理,给予警告、罚款或拘留。

当被询问渊强“是否存在家暴的问题”时,十里铺派出所所属的西安市公安局浐灞分局的宣传科人员没有正面回答,“那边所有的民警都接过她的电话,夫妻之间有争吵,但没有达到……你觉得如果肋骨都断两根,打到趴地上了,民警敢劝和吗?”

此前《华商报》报道,十里铺派出所对屈艳的报警以劝和为主,“有些现场就调解了,有些当事人撤案了。”

言语之网

渊强不愿意去医院以后,屈艳并未停止劝渊强就医。2021年下半年,屈艳开始向渊强的母亲、表弟、堂哥、姨夫等亲友说渊强有情绪方面的问题。2022年8月至10月,这样的倾诉变得频繁起来。

渊强的母亲听屈艳讲了很多次,并且总是在凌晨收到屈艳的短信,但她从不认为渊强有精神问题。2022年8月17日凌晨3时36分,“你爱你儿子就应该重视他的身体状况,你自己挂号去交大医院、西京医院咨询。你把他的行为告诉医生,为什么这个坎怎么也过不去是为什么?他是不是一个正常人?医生也会告诉你一些措施方法。”

另一名亲戚告诉《南方人物周刊》记者,屈艳跟周围所有的亲戚都打过电话,说渊强有问题。“打起电话来至少一个小时,疯狂输出,自己说自己的,也不管别人听不听。”他没信过,从自己跟渊强交往的情况来看,他觉得渊强“是正常的”。

夫妻二人共同的好友蔡蔡也多次接到屈艳的电话,说渊强情绪暴躁,打人伤人。蔡蔡与渊强结识多年,觉得这不符合渊强的性格,还去他们家观察过渊强。“我感覺他没问题。屈艳不停地说你一走他就要发飙,我说我就不走了。在他家住了几次,每次都住好几天,还是感觉没病,渊强出门、开车、为人处世,没有什么过激行为。屈艳说他对别人都好,就是对她不行,我们在的情况下他也不发病,只要一离开他家,他就开始吵啊打啊。我说家里有人不犯病,出门不犯病,就你俩单独的时候犯病,这病还真是有针对性。”

屈艳让蔡蔡陪同渊强去医院,蔡蔡拒绝了,“她跟我说,渊强姨夫也说他有病,我问哪个姨夫?又说他堂哥也说他有病,我也不知道他堂哥说了没。就都说他有病,但我没看到,那不行。”

渊强的儿子回忆,在渊强被强制送去医院之前,屈艳曾有两次叫来救护车和警车,试图从家中将渊强送医。一次发生在2022年9月25日下午,渊强和表弟在阳台聊天,警察突然上门要他去精神病院,但因医生作出了“未见伤亡人员,患者本人可沟通,未见明显外伤,未见精神行为异常”的结论,警察不同意带走渊强。

那天上午9时,渊母收到过屈艳一条短信,称她打算离家出走一段时间。到了下午5时多,屈艳又发来一条短信,言辞激烈,“老太太……今天我是说我们俩(两)个一起做检查,如果检查身体没有问题(是)最好的结果,如果身体有问题我会全力以赴治疗与照顾他。”

另一次发生在2022年10月2日,屈艳找来妹夫和其他几个人要送渊强去医院,但在其他亲友的阻拦下,没有成功,警察同样觉得渊强没有问题。屈艳给渊母发去短信,“老太太从今往后我不会再关注渊强的病情,如果病情严重无法治疗你不要抱怨我,经过几次我全力以赴的给他看病都是你阻碍了渊强看病。”

2023年3月,渊强重新梳理之前搜集的证据,在行车记录仪录像里发现了屈艳和她妹妹在2021年9月15日的一段对话,她们说的是陕北方言。屈艳说:“今天晚上能把他圈到里头就圈到里头,让他住院去。”其妹说:“要不里搁,用绳绳绑一下(要是不愿待在里面,就拿绳子绑起来)。”渊强才知道,在他被送入医院的一年前,屈艳就已经有这个打算。同时,他发现了寇某某的另一重身份——精卫中心伦理委员会成员。

在渊强儿子听到的版本里,屈艳除了说渊强有精神病和家暴以外,还几次说到渊强有出轨行为。有一次屈艳发给他一张渊强给其他人的转账记录,转账金额为“520”和“1314”,他仔细看过聊天框后觉得是伪造的。渊强入院半个月后,他又收到屈艳发来的一张照片,声称找到了渊强跟其他女人玩情趣用品的房间,他感到疑惑,“那个女的半个月联系不上我爸,难道不应该收拾东西跑吗?怎么还会留证据?”

屈艳接受采访时跟《南方人物周刊》记者也提到了出轨的情节,“他跟厂里的工人发生性关系,在公寓里放鞭子啊什么的,我们给医生看,医生说他出现幻觉了,因为这个人长得特别恶心,但他认为是美女。”

院里院外

在精卫中心,渊强住院的科室是早期干预三科。入院三天后,科室给渊强做了检查,结果为无精神质倾向、无明显心理问题。入院16天后,经过医院的专家会诊,科室将渊强入院时的诊断“妄想性障碍”修改为“偏执状态、焦虑抑郁状态”。

渊强儿子参与了专家会诊,他还带去了一份屈艳提供给医院的家暴视频的完整版本。在屈艳提供的视频中,渊强和屈艳一同上楼梯,走在前面的屈艳突然趴在地上,大喊背好痛。儿子提供的视频接着录了渊强和女儿的对话,渊强说他没有碰到屈艳,问女儿,你看到没?你妈一脚踢我牙上了。

那天回家以后,儿子接到了医院的电话,让他接人出院。第二天儿子去医院,科室医生又拒绝让渊强出院,理由是“你母亲不同意”。

精卫中心有一个种满绿植的大庭院,渊强从未去过,他待的时间最长的地方是五人间的病房和一间80平方米的活动室。每天早晨6时,护士喊所有的病人起床,7时吃完早饭后集中去活动室。除了吃饭、午休、电针治疗,渊强都必须待在活动室中,直到晚上8时30分回病房休息。渊强说,病人都得配合医院的治疗和作息,如果不配合,就会被捆束。

通常,会有六十多个病人一同待在活动室里,渊强在里面很难活动。渊母记得,在渊强出院回家后的一段时间里,他走路还保留着在活动室里的习惯,一小步一小步地走。渊母让他“把步子放开”,他说,“活动室里前后都是人,你只有这样走。”

在活动室,渊强说他做得最多的一个举动是看墙上的时钟,一天要看二三十次,时间好像走得格外慢。有时候渊强会和病友聊天:有一个人在里面住了三年,能准确预测食堂每天吃什么菜;有一个人随身带一本被翻旧的书,说他觉得医院很好,吃得好、睡得好,劝渊强既来之则安之;还有一个年轻人,唠叨起家里的事情能说几个小时,渊强把他当广播听。

因为无事可干,渊强让儿子给他寄来一大摞书,翻书打发时间。但他其实看不进去,他总在想,“在外面的亲人怎么还不想办法把我接出去?”

渊强儿子试过很多种办法,这个20岁出头的年轻人第一次碰到这样棘手的难题。他打过12345,没有用。报过三次警,前两次警察定性为家庭纠纷,没有受理。第三次,长安分局的警察去医院了解情况,并向西安市卫生和健康委员会(以下简称“卫健委”)发去一份协助调查函。

向卫健委投诉时,儿子质问为什么在只有状态诊断的情况下,医院要继续强制收治。卫健委工作人员说,“医院给我们回复,你们家属对病史的叙述不一致,所以没有明确的诊断,你要求患者出院,但是患者的妻子拒绝患者出院,担心患者出院会危及其身。”最后,这名工作人员推荐他去找西安市医疗纠纷调解办公室,说这里的专业人士会陪他去与精卫中心协商。但该机构的接线员拒绝受理,“受理的前提是,医患双方自愿同意调解。”

2022年12月中旬,因新冠疫情防控政策的调整,科室里的患者几乎都被家属接出院了,只留下渊强和少数几名患者。12月28日,医院向渊强家属发出出院通知单,29日早晨,渊强被儿子接出医院。

2023年1月11日,渊强儿子给卫健委寄去的信访件终于收到回复,但不知为何,回访电话打给了屈艳。卫健委工作人员说,因为收到公安局的协助调查函,监督所的人去查了渊强入院的流程是否合规,结果是合规。但屈艳质疑起了医院让渊强出院的决定,“医生说我们现在受不了你们了,你们到处去告,你们看不看病是你们自己的事情……就是医务科,明明他现在不能出院,还是让他出院了。”

工作人员在电话里反问:“是这样,他是不是也符合居家治疗的标准?”

屈艳说:“不符合,我认为不符合。医院打电话逼我接走。”

交锋

出院后,渊强很快就离开了和屈艳一起居住的家,他发现自己再难找回以前的生活,而且他回不去公司了。

渊强和屈艳共同经营了一家生产、销售医疗器械的公司,注册资本为306万人民币。渊强负责生产技术,公司所拥有的14项专利发明者都是渊强;屈艳负责销售,据公司简介称,销售网络遍及全国,市场销售以每年80%以上的速度增长。二人平时不在一起办公,渊强在工厂,屈艳在写字楼。

工厂的一名员工告诉《南方人物周刊》记者,2022年10月,屈艳接管了工厂。“她跟我们说,渊总身体不适,要做手术,来不了,以后有什么事找她就行。”

这名员工说屈艳刚来厂里时表现得很奇怪,“她把渊总说成神经质一样的人,我们感觉很无厘头,而且她想从我们嘴里调查渊总暴躁、爱发脾气这方面的事。”屈艳辞掉了工厂的几名员工,“她在跟你沟通的过程中,如果你不能跟上她的节奏,去说一些渊总的问题的话,她可能就觉得你不适合在这里待了。她把踢走的员工说得很离谱,滥用化学用品、私生活混乱。她说她在警察局有关系,去调查了。”

渊强还要应对法院的司法鉴定。2022年12月1日,屈艳向居住地的雁塔区人民法院提交了鉴定申请书,请法院鉴定渊强为限制民事行为能力人。《民法典》第二十二条写明,“不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认”,法定代理人即为监护人;而依据《民法典》第二十八条,配偶是第一监护人,其次是父母、子女。

西安市中级人民法院给渊强安排的司法鉴定单位还是精卫中心,渊强不同意,为了让精卫中心遵循回避原则,他对其提起了诉讼。之后,屈艳撤销了申请。

在處理此事期间,屈艳和渊强还展开了一轮互相送对方进精神病院的交锋。2023年2月3日,屈艳以家人代问诊的方式替渊强去西京医院心身科开了一张诊断单;与此同时,渊强和儿子在脑康医院替屈艳问诊。渊强解释,“我跟儿子商量,作为正常人,你能理解你妈这一系列的行为吗?儿子也觉得她不正常。我们给医生看了一些她过往的视频和聊天记录,医生认为她有精神分裂症。”医生建议接屈艳来医院做进一步检查,渊强没有当即同意。2月5日,渊强和儿子回到家,与屈艳发生激烈争吵,儿子拨打了脑康医院的电话,让人接走了屈艳。

屈艳向《南方人物周刊》记者描述了那天的经历,“莆田系医院的这些男的长得就像混混一样,把屈艳拉到客厅里,打了一针药,当时她眼球就发浑了,看不见人了,被拉到一个很烂很烂的救护车上,没有任何设施,半路上醒了,拉到了脑康医院。”

据《华商报》记者了解,屈艳住院后,她的亲友在西安多个医院寻找她的踪迹,期间还给渊强打过电话,渊强称屈艳因肺结节住院,需做手术,无需探视。直到第三天晚上,他们才通过主管部门确认屈艳入住了脑康医院,将其接了出来。

事后屈艳报警称自己被脑康医院非法拘禁,受理的十里铺派出所调查后,决定不予立案,因为“没有犯罪事实”。屈艳申请复议,还是不予立案。浐灞分局的宣传科人员向《南方人物周刊》记者解释,“她儿子联系的医院,来的都是医院工作人员,调取小区监控发现,去医院时没有暴力胁迫,是她自己走上车的。”5月23日,屈艳就此向区检察院申请立案监督。

在接受采访的中途,屈艳主动说起“儿子”的事,“屈艳只有一个女儿,没有儿子,那是屈艳养大的本家孩子,小孩刚开始是向着妈妈的,跟渊强的妈一接触,就逆反了,不知道怎么回事。”屈艳儿子向《南方人物周刊》记者否认了母亲的这一说法。

缺位的病人

经历过被收治和送人就医之后,渊强还是无法理解精神科的诊断方式。在医生、家属和病患中,病患的话语权似乎是最小的。“你去看病,家属陪着,家属说你是啥,你就是啥。同一个科室,2021年和2022年都给我诊断焦虑抑郁状态和偏执状态,(住院期间)我问科室主任,既然还是这个状态,为什么要被关在这,他就说一句话:你现在跟以前不一样了。”

他对于自己被强制收治始终有两个疑惑。第一,屈艳提供了他在西京医院心身科的门诊记录和住院证,在他本人没到场的情况下,西京医院为什么能做出诊断并建议住院治疗?第二,在专家会诊后,精卫中心已经得出他只需药物治疗和心理治疗,为什么一定得屈艳签字他才可以出院?他表示不接受卫健委做出的“合规”调查结论。

2023年7月中旬,《南方人物周刊》记者随同渊强前往西京医院心身科查询门诊记录。作出2022年9月30日诊断的医生刘文明打印完病历,问渊强,“你跟才教授很熟吗?”渊强茫然地否认,问医生:“病人不来的情况下能否作出诊断?”刘文明答:“一般要医生看过(本人),或者家人过来,根据家属还有病史可以下门诊诊断,可以开住院证,不是最终诊断。”他又看了看病历,跟渊强说,“我刚刚问你是不是跟我们才教授认识,9月30日是我开的住院证,才教授当时打电话让我开,我记起来了。”

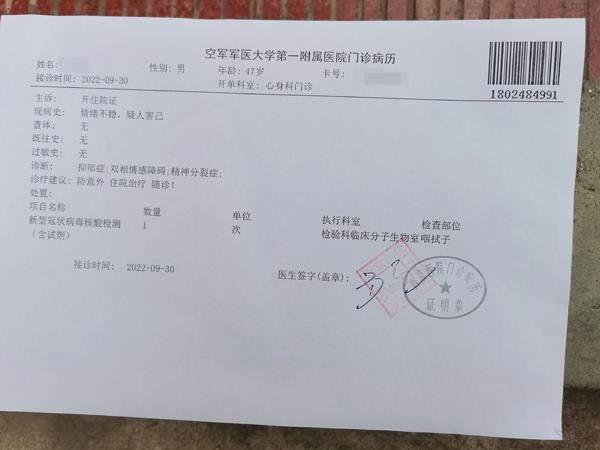

2022年9月30日,屈艳以家属代问诊方式在西京医院心身科替渊强开住院证。图/受访者提供

刘文明医生说的这位才教授在2022年10月5日又亲自给渊强开了一张住院证,而在2022年9月30日之前,渊强在西京医院心身科没有更早的门诊记录。才教授为什么在没见过患者本人的情况下,打电话让同科室医生作出诊断?渊强向西京医院医务处询问这个问题,医务处让渊强找西京医院的投诉接待中心,中心工作人员的回复是,“报警,我们处理不了。”

关于精卫中心需要屈艳签字才能让渊强出院的问题,渊强儿子录下了6月12日他和科室医生的一段讨论。

“焦虑抑郁状态和偏执状态算不算疾病?为什么是‘状态而不是‘症。”

“没到那个程度。”

“他这个程度要强制住院吗?”

“这是根据他当时入院时的风险评估的,他妻子提供了一些伤人风险的……”

“视频,我知道,当时你叫我过来,我不是给你提供了?那是剪辑过的视频。”

“那是事后,不是入院当天。”

“诊断出偏执状态后,通知我接人出院,为什么说要我妈签字才能接出院?”

“这是根据出院流程走的,你母亲送来的,你母亲是他的监护人。”

“丧失行为能力(的成年人)才有监护人。”

“好多法律问题我答不上,我只能告诉你,根据我们医院流程,需要监护人签字才能出院。”

在向医院追究责任一事上,渊强再一次困在医院的流程之中。

“合规合理合法”

渊强面临的困境,律师黄雪涛已经与之斗争了16年,她最早介入的相关个案,是2006年的邹宜均案。邹宜均因与家人发生冲突,被哥哥送进精神病院,黄雪涛拿着邹之前写的委托书去医院找她,医院不让见,因为“她妈妈不允许”,丝毫不顾及邹本人的意愿。黄雪涛意识到,一个成年公民,一旦进入精神病医院,就成了一个说什么都可以被忽略的人。

尽管在法律层面,认定为限制行为能力人需要经过法庭的宣告,但在现实中,一个人一旦进入精神病院,他就会被视为“不能完全辨认自己的行为”的限制行为能力人,送他入院的家属自动成为监护人。“监护人要把你关进去,你就不能行使自己的权利。”黄雪涛说。

当时,我国尚未出台《精神卫生法》,一些地方条例会设置“精神疾病患者行使知情權和决定权应当以其有自知力为前提”的规定,意味着一个人如果被医生诊断为有精神疾病,就算他自称没病,也会被当成一个“无自知力”的人,也就失去了是否住院的决定权。

黄雪涛不希望这样的规则成为全国性适用的法律。2010年,她创办了名为“衡平”的公益法律机构,致力于推动精神医学领域的法治,防止精神医学滥用。在2011至2012年,《精神卫生法》立法审议期间,衡平机构5次提交了立法建议,其中之一是用“非自愿住院的危险性原则”取代“自知力标准”。

2013年正式施行的《精神卫生法》采用了这一做法。《精神卫生法》第三十条规定,“精神障碍的住院治疗实行自愿原则”,但当就诊者为严重精神障碍患者,并满足“已经发生伤害自身的行为,或者有伤害自身的危险的”或“已经发生危害他人安全的行为,或者有危害他人安全的危险的”情形之一的,可以对其实施“非自愿住院”。

西安市卫健委对渊强住院的调查正是根据这一条得出合规的结论。在回访电话中,工作人员说:“诊断结果符合妄想性障碍中偏执状态的诊断标准,渊强符合严重精神障碍的诊断,有危害他人的风险,对其实施住院治疗是合规合理合法的。”

当一个人“非自愿住院”后,他的出院也不由他来决定。根据《精神卫生法》第四十四条和第四十五条规定,对“危害他人安全”的精神障碍患者实施住院治疗,医疗机构认为患者可以出院的,应当立即告知患者及其监护人,本人没有能力办理出院手续时,监护人应当为其办理。但在现实中,患者往往被剥夺了自行办理出院的权利,被视为“没有能力”,很多医院坚持“谁送来谁接走”的做法。黄雪涛分析,这是医院自我保护的一种方式,“只对送来的人负责,万一给了别人,出了什么错,可能会被追究责任。”

这套做法背后的逻辑涉及患者的人身自由的问题。然而,据黄雪涛观察,国内极少有医院因为侵犯精神病人的人身自由而遭到法院的判决,“如果限制人身自由没有法律风险,即使病人出院后伤害他人或自己的几率只有万分之一,医院也会为了避免责任而采取这一做法。”

2023年,衡平机构参与了一项研究,对我国《精神卫生法》实施10年以来的司法实践进行梳理和观察。研究发现《精神卫生法》“自愿诊断、自愿住院治疗”原则,某种程度上为精神障碍者享有和行使决策自主权留下了一线空间。但是,司法实践中呈现的决策模式仍然以替代性决策为主,从诊断到出院的各个过程中,精神障碍者往往还是处于失语的状态。

单向疑问

《精神卫生法》自1985年开始起草,经历二十余年时间完成,最受争议的问题之一就是“非自愿住院”。其中涉及社会公共权益和个人权利、“有病当治”和“无病不治”之间的平衡。因此,在第三十条中,既确立了“自愿原则”,又在“危险性标准”下设置了替代决策模式。

然而,“大家对第三十条的解读往往集中于‘非自愿住院,忽略了‘自愿原则。”胡林英,原北京大学医学人文学院副教授、加拿大Simon Fraser大学人类学研究人员,她长期关注精神障碍患者强制收治的伦理问题。“‘精神障碍的住院治疗实行自愿原则,这是第一位的。如果渊强已经有一个诊断不符合非自愿住院的标准,那么他自然就会获得自愿住院的权利,他不想住院的话,医院没有理由强制留他。”

胡林英觉得屈艳的收治过程也有奇怪之处。“根据《精神卫生法》,将疑似精神障碍患者强制送往医疗机构进行诊断的主体应该是近亲属、所在单位、当地公安机关,不包括精神病院。家属打电话,医院派人去接,是2013年以前的做法了。”

“非自愿住院”是剥夺人身自由的极端手段,从伦理学的角度来看,它的标准和程序也应该是极为严谨的。而胡林英认为,要达到现有的“危险性标准”,门槛实际上非常低。

胡林英以《刑法》作为对照,“《刑法》中当精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,必要时会启动强制医疗程序,而在《精神卫生法》中,严重精神障碍患者只要有伤害自身或危害他人安全的危险,就符合强制收治标准。这里的危险,不是指危险行为,是指可能性。”

出于可能性,而非具体危害结果,就能够剥夺一个严重精神障碍患者的人身自由,“这是对精神障碍患者的污名化”,胡林英说,其背后的社会文化心理是,“默认精神障碍患者存在着比其他人更高的危害公共安全的行为。”

胡林英发现,国内还缺少成熟、系统的“危险”评估工具。她曾问过某精神病院院长,“你们怎么判断一个人的危险性?”对方说没有办法判断。她又问,“那怎么收治呢?”“损物伤人。”胡林英疑惑,在日常生活环境中,一个人对自己的愤怒管理不当时,也可能损物伤人,如何证明这些行为与精神障碍之间的关联性?“如果没有明确的危险评估方式,‘危险性标准本身就是危险的。”

在具体的个案中,一个精神科医生作出的决策是否具有专业能力和职业操守、是否符合患者的最大利益,只有精神病学专业人士才能够真正了解。“医学和商业不一样,诊疗时,医生处于强势的地位,强到可以决定患者的需求,而患者除了信任医生,别无选择。”胡林英希望,当争议发生时,精神病院能够站出来解答大家的疑问。

对于渊强的收治是否合理,精卫中心的医务科医生没有明确回应,她告诉《南方人物周刊》记者,“现在患者也有权利意识,很清楚怎么维权,比如打12345,说被送进来了,让他出去。我们也很被动,有的医院说私下协商作無效投诉了。真的有纠纷,可以走司法鉴定。”

精卫中心宣传科的回应是“我们不需要跟任何人交代我们是没问题的”,记者问,“这样的态度是不是有点傲慢?”对方不同意,“不是傲慢,每个机构、每个人都有办事的流程和办事的方法。”

脑康医院拒绝了采访,在记者向该院医生询问精神分裂症的症状时,院党支部书记推门而进,“你这样我要报警了,你这是诱导我们的医生。”

(为保护受访对象隐私,渊强、屈艳、蔡蔡为化名。感谢苗巧颖、陈博对本文的帮助。)