程邃篆刻艺术研究

陈明哲

摘 要:明代嘉靖、万历年间,徽派篆刻出现并逐渐兴起,出现了何震、朱简、汪关等代表人物。到了明末清初,程邃参合青铜器铭文与大小篆入印,开风气之先,把徽派篆刻推向高峰,并引领当时的篆刻风尚。程邃篆刻艺术的特色主要表现在融合六书的篆法新举,朱文宽边的形式创造和富有笔意的刀法突破等几个方面。

关键词:徽派篆刻 艺术特色 影响

程邃在篆刻艺术上『力变文、何旧习』,融合钟鼎古文入印,在清初印坛可谓是一种震古烁今的创举,这种创作理念和创新精神给后人在篆刻创作上带来了极大的启发。程邃的篆刻线条斑驳,结体参差自然,章法疏密得宜,刀法朴厚苍浑,所刻边款喜用行草书,亦显厚重有力,别具一格。

程邃篆刻艺术的风格特征主要表现在他融合六书的篆法新举,朱文宽边的形式创造和富有笔意的刀法突破等几个方面。

融合钟鼎的篆法新举

程邃篆刻艺术的创新首先是在篆法上的突破,在篆法方面,程邃早年亦受晚明尚奇之风的影响,治印喜以古文入印,『后归缪篆正派』[1]。清人冯泌曾明确指出程邃『朱文宗修能而又变其体』,程邃能变其体最重要的原因就是能融合六书,参合钟鼎古文入印,诚如黄易言:『程邃融合六书,用意深妙,学其者寥寥。曲高和寡,信哉!』[2]冯泌所指的『修能』即朱简,朱简和程邃为同门,二人都是明末大学者陈继儒的学生,不过朱简从学于陈继儒要比程邃早得多。二人既为同门,又是同乡,程邃的篆刻艺术受朱简影响也是自然的事。

程邃『江东布衣』印,今藏歙县博物馆,虽然还有朱简的痕迹,但是在篆法上已经具有自己的特点,已经和明末的印风相去甚远。黄宾虹讲:『道人深究钟鼎古文,摹入篆刻。』[3]在篆刻的章法和篆法上程邃开创了一种前所未有的奇诡、新颖,小中见大的印文风格。

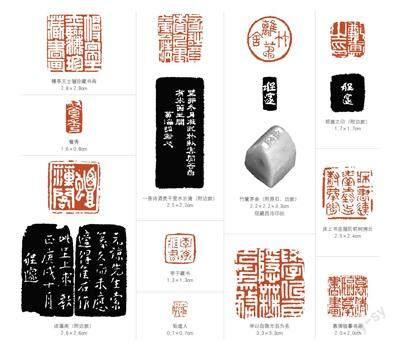

『床上书连屋,阶前树拂云』『少壮三好,音律、书、酒』『竹篱茅舍』等印是程邃朱文印的代表之作,篆法汲取青铜器铭文,融大小篆于一炉,堪称古亦奇,变亦新,形成了他『古穆苍凝』的印风特色,于文、何之外别树一帜。他的朱文印『宗修能而又变其体』,古峭奇奥,大致可以分为三类:小篆类:『秀野亭』『宸英』等;大篆类:『心德和身』『畦风阁』『程邃』『穆倩』『可入梅窗』等;還有复合大小篆类:『垢道人程邃穆倩氏』『小心事友生』『竹篱茅舍』『东海琅琊人氏』『正在有意无意之间』『泰山嵩岳以立身,青天白日以应事』『苇间姜宸英西溟氏别号湛园』等。韩天衡在《篆刻三百品》中曾对程邃的『垢道人程邃穆倩氏』一印评赏道:程邃在这方印中,文字已经成了表达艺术思想、艺术技巧的载体,即便你不能辨识,也可以感受到这种艺术之美。程邃篆刻的这种『画境』,很大程度上得益于其绘画渴笔意境的滋养。他是新安山水画派的代表人物之一,画中有金石味,印中有画风,同臻一流境界。[4]

针对明末清初印坛陈陈相因之习气,周亮工曾指出:漳海黄子环,沈鹤生出以《款识录》矫之,刘渔仲、程穆倩复合《款识录》、大小篆为一,以离奇错落行之。[5]

程邃的朱文印复合《款识录》与大小篆在当时是一种新举,又以离奇错落的分朱布白手法来组织印文章法,有人认为这样的印章诡怪不经,姜宸英在《湛园集》卷二《题摹古印谱》中记载了当时的情况:余最爱近时程山人穆倩所作,而时辈竞哗之,以为鬼怪不经。穆倩已矣,百世而后,当必有识子云者。[6]

姜宸英认为现在虽然程邃被人们认为鬼怪不经,百世而后,当必有识子云者。果然,不出百年,程邃的印章就流行开来,一时『名冠南国』。程邃在篆法上敢于破除陈规,融合青铜器铭文与大小篆等各类篆法灵变运用,既显活泼生动,又有古奥之趣,而且面目一新,丰富和发展了篆刻的艺术表现力。

宽边朱文的章法超越

程邃的印风多样,尤以宽边朱文印风最具代表,而他对朱文印里宽边的『残破』与印文的『错落』是其篆刻艺术作品的特色。宽边朱文印是篆刻审美由明入清的一次重大转变。战国古玺中朱文印大都配以宽边,印文笔画细挺有神,且大都出于铸造。程邃宽边朱文印的边框往往故意做残,而印文线条精整秀丽,不做任何残破,如此强烈的对比,应和明末文艺领域的尚奇之风有一定关联。

首先,程邃朱文印边框常采用人为残破。在程邃的宽边朱文篆刻作品中,如『穆倩』『宸英』『畦风阁』『少壮三好,音律书酒』『西溟』『小山阴』等印中皆有体现,力追青铜器铭文与古玺之古拙气韵,配以故意敲残的宽框,古韵中透出朴厚之气。魏锡曾认为程邃的朱文印『苍润渊秀,虽修能、龙泓、完白皆不及。』程邃把古代的官样印,加入具有自己风格的印文和对宽边的人为残破之美,将这种对比强烈的印章形式加入文人篆刻的元素,同时,又不失古意,形成了鲜明的风格特色。程邃之后,这种风格的篆刻作品依然屡见不鲜,足见其影响。

篆刻上的人为残破于明代文彭已有先例。明人沈野《印谈》对文彭的篆刻创作有以下记载:『文国博刻石章完,必置之椟中,令童子尽日摇之。』[7]何震认为:『古印存世,难得皆好,不可以世远文异漫而称佳。』[8]在文人篆刻兴起前,印章的残破并非是人为的,而是自然造化赋予的神奇魅力,是因历经了千百年的自然风化、剥蚀而成。文彭之后,程邃在尚奇之风的影响下,不谋而合地践行了傅山『四宁四毋』的美学思想,即『宁支离毋轻滑』。杨亮在《程邃宽边朱文印摭遗》一文中讲:

程邃确实在篆刻创作中一洗晚明旧习,他的用『残』技巧纯熟高妙,不露痕迹,对于古印玺的认识也超越前人,开启了清代篆刻的新起点。[9]

程邃印章比他之前的篆刻家多了一层『剥蚀』,增添了荒率、苍莽之感。篆刻中剥蚀感的获得要借助残破手法。明清印人中,最善用,也最常用残破手法者为吴昌硕,他几乎无一印不破。程邃则是最早自觉借用残破手法来造境的印人。程邃之前的何震与苏宣,主要是刀走石上的自然崩裂,并不像程邃这样对残破有着自觉理性的追求。如程邃『企天』一印,边栏与印文均多残破。粗朱文最易笨重滞塞,而程邃如此一破,则变得灵动空阔,有一种苍莽之意。

其次,程邃宽边朱文印印文常用错落形式。周亮工讲程邃的印文『以离奇错落行之,欲以推倒一世』,程邃印文刻意把每个字的大小错落开来,以别于古代官用的宽边朱文印那种刻板、严肃的风格面貌,在印章的章法经营上,程邃苦心经营,下足功夫,周亮工有言云:予最好雉皋黄济叔、黄山程穆倩印,两君年近七十,苍颜皓首,苦攻此道,数十年始臻妙境。[10]

程邃苦攻此道,他自己在致颜光敏信札中也谈到,于此道惨淡经营,用尽一生:

昨别后,偶有五岳方寸之感,遂复大醉。今日幸勒成二章,先以稿呈教。此道不能如古人运斤成风,觉前贤所谓惨淡经营,用尽一生心,差近之。先生必以为然乎?刻下落款,竟躬上之,不敢塞责,负安德两君子也。[11]

程邃与颜光敏为忘年交,为其刻印时已经是晚年,还『先以稿呈教』,力求完美,可见程邃治印中经营章法的用心良苦和创作态度的严谨认真。清初休宁赵吉士在《寄园寄所寄》中也有对程邃治印态度的记载:锐意篆刻,每作一印,稍不得意辄刓去更为之。如是者数次,必求得当,方以示人。其末年所篆印章,醇古苍雅,一时篆家不可及。[12]

数百年后的今天,宽边朱文印风格仍然是印人们热爱趋从的一种篆刻艺术形式。

富有笔意的刀法突破

程邃的朱文印刀法圆润婉转,刻意隐藏刀痕;白文印刀法沉郁顿挫,更加强调笔意。自文人介入治印以来,刀法中笔意的引入大大地丰富了治印的表现手法,篆刻中的刀法发展到了文彭、何震时代已经相对成熟,而从刀法里寻求笔意应始于明末清初的程邃,程邃用刀如笔,涩畅有度,淳朴凝练。

王泽弘在《题程穆倩石言册子》中描述程邃执刀刻印的情形:思君匠心石一片,落腕如有钢百炼。双目凝神结构时,有时会心翻手战。[13]

程邃刻印如写字、作画,凝神构思,大胆落刀,转折处方中寓圆,有意增强了笔画的流动感和书写性,显得既古朴又生动。冯泌在《东里予论印》认为其白文印清瘦可爱,刀法沉郁顿挫,无懈可击:程穆倩名冠南国,以余所见不过数十印,不足概其生平。以所见论之,白文清瘦可爱,刀法沉郁顿挫,无懈可击,然未脱去摹古迹象也。朱文宗修能而又变其体,近日学者爱慕之。[14]

纵观程邃的篆刻作品,往往最能代表他刀法特点的就是他的白文印了,其白文印直追秦汉,清梁清标说:『近时程穆倩氏独得秦、汉遗意,而变化出之,号为卓绝。』程邃的白文印最大的成就还是在刀法上的突破,刀法凝重,富有笔意,让人感受到方寸之内是笔画在流动,与晚明其他篆刻家拉开了距离,他的仿古印居多,正如冯泌所言『未脱去摹古迹象』。其白文印大致可以分为:仿汉凿印类,如:『郑簠之印』『廷麟之印』『程邃之印』等。

仿汉铸印类,如:『畦风吹馨』『王士骊字貤西号幔亭图书』『一身诗酒责,千里水云清』『阙下完人』等。

仿汉私印类,如:『程邃』『江东布衣』『黄道周印』『西溟』等。

仿古玺印类,如:『蟫藻阁』『安贫八十年,自幸如一日』等。

我們仔细分析程邃的这几类白文印,刀法上无论是冲、切、凿,都有几分笔意,这样的印面凝重而不失活泼,生动而有韵致,有自己鲜明的个人风格。如仿汉凿印类的『程邃之印』。

浑古流媚的内美追求

郑燮在《垢道人印谱序》里谈到程邃的印章风格用『浑古流媚』一词:周栎园先生《印人传》,八十余人,以何雪渔、文三桥为首,而往复流连,赞不容口者,则为垢道人,可谓知人特识矣。其《赖古堂印谱》近千颗,分为四册,然皆方硬板重,如道人之浑古流媚者,百不得一。想道人亦深自贵重,不轻为人捉刀耶?

历来对程邃印章风格的品评有『苍润渊秀』『古穆苍凝』『雅致平和』『醇古苍雅』,甚至还有『荒率』『奇古』等等,笔者以为在众多品评中郑燮评价最为准确,郑燮认为程邃之前的印人皆『方硬板重』,少有笔意,程邃之后的印人们则开始注重学养,擅于融汇各种学问于篆刻之中。程邃治印『浑古流媚』得古而能秀,有赖于他的文化积淀和综合修养。

陈鼎在《垢区道人传》讲程邃『论篆刻,则思入风云矣。』程邃的篆刻能『思入风云』绝不是仅仅表现在形而下的技法纯熟上,他的篆刻艺术水平得益于其综合的艺术学养和深厚的文化功底,他不只是把治印作为一种谋生手段或一门技艺,更重要的是把它作为一种学问来做,不断提高自己的知识水平和道德修养,印外求印,把目光投向印章以外各方面的知识积累。时人讲他『善识古文奇字』『善鉴别法书、名绘及古器旧物』等都是对程邃注重印外功夫的记载和评述。如果说程邃在篆法、章法和刀法上的探寻是对形式美的追求,那么,他在文化上的积累则完成了内美上的提升。黄宾虹认为学习篆刻要注重学养,不断自我完善,不要轻率奏刀,他说:夫书契精华,具存金石,曲艺虽微,今古印人,苟非浸淫万卷,垆橐百家,率尔鼓刀,鲜无歧误。后有作者,欲师往哲,不求胜于笔,而求工于刀,不亦惑乎。[16]

黄宾虹讲篆刻不在于刀,而在于笔,笔之何来?来自『浸淫万卷,垆橐百家』,有了万卷书的知识积累,有了对百家印人的全面了解,这样才能与众不同。程邃不仅长于诗文、书画,他在古文训诂、金石考证、音律医术等方面都有很深的造诣,另外,他还兼擅收藏,震钧在《国朝书人辑略》讲程邃『精于医,而尤邃于嗜古,家藏历代碑本及秦汉印章、名、画法书甚富。』[17]陈鼎《留溪外传》里记载:焦山有一古鼎,传周时物,上有篆书,人皆不识。

穆倩一见,即释为今文,遂深相敬服。[18]

程邃还著有《萧然吟》《会心吟》诗集,与郭础合著有《画纪》一卷。因此,他的印外修养全面而深厚,其『浑古流媚』的印风在冷寂的明末清初印坛独树一帜,也让时人眼睛一亮,进而很快引领清初印坛风尚。

明中后期,文人篆刻艺术得到了蓬勃的发展。到了明末清初,徽州人几乎一统印坛天下,『程邃继起,参合钟鼎古文,出以离奇错落的手法,对印学更有所发展。』他的篆刻艺术无论是技法还是创作理念在中国篆刻史上都占有举足轻重的地位,不仅对当时的徽州与扬州地区印人影响深刻,也对后世的扬州八怪诸家,皖派的邓石如和浙派的丁敬、赵之琛以及近代的吴昌硕、黄宾虹等都产生了一定的影响。

注释:

[1]冯承辉辑.历朝印识[ A ] .遯庵印学丛书[ C ] .民国九年(一九二〇)刊本.

[2]黄易.小蓬莱阁金石文字:五册[C].清嘉庆刻本.

[3]黄宾虹.垢道人轶事.黄宾虹文集书画编(下)[C].上海:上海书画出版社,1999:323.

[5][10]周亮工.印人传·续印人传[M].扬州:江苏广陵古籍刻印社,1998:162-165.

[4]韩天衡,张炜羽,张铭等编著.篆刻三百品[M].上海:上海书画出版社,2009:142.

[6]姜宸英.湛园集[C].清同治七年(一八六八)刊本.

[7][8]沈野.印谈一卷[ A ] .吴隐辑.西泠印社木活字本[C].1918:63.

[9]杨亮.程邃宽边朱文印摭遗[A].首届陆维钊书学研讨[C].2015:118.

[11]颜光敏.颜氏家藏尺牍五册[C].道光丁未(一八四七)刊本:101.

[12]赵吉士.寄园寄所寄[M].合肥:黄山书社出版,2008:914.

[13]王泽弘.题程穆倩石言册子[A].鹤岭山人诗集卷一[C].清康熙刻本,中国国家图书馆藏.

[14]冯泌.东里予论印[M].民国十年(一九二一)刊本.

[15] 卞孝萱,卞岐编.郑板桥全集[C].南京:凤凰出版社,2012:285-286.

[16]黄宾虹.黄宾虹文集书画编(下)[C].上海:上海书画出版社,1999:323.

[17]震钧. 国朝书人辑略[ M ] . 上海: 上海古籍出版社,1996:111.

[18]陈鼎.铁笔公传.留溪外传卷六[C].武进盛氏刻本.光绪二十四年(一八九八)刊.

作者单位:安徽省书画院

本文责编:张 莉 王 璨