地域文化在特色食品包装设计中的叙事性表达

胡中颖 唐昌乔

关键词:特色食品 包装设计 地域文化 叙事性 贵州省

引言

在消费升级的时代,人们在满足物質需求的基础上,逐渐开始对追求美好生活的精神品质有了更高的需求,审美需求的提升对食品包装设计也带来了新的机遇和挑战。如今,市场中的食品包装玲琅满目,由于不同饮食文化的差别,在不同的地域文化之下呈现出来的食品包装设计各有千秋,食材的储藏对于包装材质的需求也各有不同。

地方特色的食品包装设计当前还存在着同质化严重、包装过度、食物与包装设计关联性不强、包装材料难达标等问题。毛璞[2]分析了在日本食品包装设计的传统特色和现代特色,以及包装设计中“以人为本”的人性化设计理念和环保理念,提出了对于中国食品包装设计应回归文化、注重环保的思考;于是左文[3]提出在地方特色食品包装设计中融入民俗文化应从包装材料、包装造型、装饰视觉三个方面进行设计的表达思路。周欣[4]提出在地域文化传播中历史维度与现实维度是两个重要的价值取向,在传播地域文化时要挖掘以历史为主线的文化资源,同时提炼现实环境下的新生内容,共同促进地域文化的传播与发展。

以上文献说明,地域文化与现代审美的融合研究是当下所需进一步思考的问题,怎样能更好地融合地域文化以促进地方文化发展与经济发展。同时,在快消费的现代环境下,食品包装设计的功能性、安全性与美观性如何兼得,也是本文所探究的问题。

一、地域文化融入食品包装设计的现状及价值

地域文化是指人类在特定区域的环境中长期生活的具体反映,人类的生存活动产生了独具特色、传承至今仍发挥重要作用的文化特征,是一个区域的文化、传统、人文、艺术的主要体现[6]。将贵州地域文化融入到特色食品包装的设计中是讲好“贵州故事”的指导性叙事主题。

(一)贵州特色食品包装现状

如今贵州省现有的特色食品包装在市场上竞争力不强、识别性不高、美观程度不够以及无法体现自身特色,常见的包装设计存在着以下三个问题:(1)创新性不足,直接使用地域图像符号印刷。例如贵州刺梨产品(图1)直接将刺梨的图像作为外包装的主要视觉元素,图像的直接印刷、色彩高饱和以及图文版式无设计美感使得刺梨包装常常收到一些“包装丑陋”“无食欲”“土气”的评价;(2)关联性不高,食物与包装设计关联性不强。贵州许多食品包装打着“贵州特色”的名号,不论什么食品都倾向在包装上加入一个苗疆女孩的照片,导致贵州特色食品包装同质化严重,也给人造成对贵州省的刻板印象;(3)美观性不够,经营者对食品包装设计意识薄弱。民俗特色食品的经营大多数为个体户经营,对于食品的包装只会考虑其功能性,对于审美和设计没有过多需求,这导致食品只能在小范围内经营,无法走出市场,扩大经营范围。

针对这一系列问题,有学者对贵州特色食品的购买情况在当地做了200份的问卷调查,购买特色食品的人群大约占52%是为了送人,这类消费者对于特色食品的包装设计较为重视。对人们对贵州地域文化的了解同样采用200份问卷调查的方式,接受问卷者大约80%对贵州地域文化非常感兴趣,对地域文化的了解主要通过自我经历和电视广播;在贵州景区购买土特产的人群约为80%,购买时约65%的消费者会关注与该商品相中融入贵州省地域文化是当下提高特色食品包装设计水平的有效解决方法。

(二)地域文化融入食品包装设计的价值

1 . 产生共鸣。1 9 4 3,年美国心理学家马斯洛( A b r a h a nH.Maslow)提出的“需求层次理论”,在第六阶层中提到“审美追求”,人们在生理、安全、社交、尊重、求知都得到满足后,便开始追求向往审美与自我实现,注重精神上的需求。根据当地人们的传统习俗、节庆活动、历史文化、民间艺术等将地域文化转译为食品包装可视化的设计元素,能够拉近与消费者的距离,在购买时产生共鸣,唤起与之重叠的民族认同感,同时也吸引旅游消费者的异域好奇心,在选择与使用上能更加让消费者获得参与感,赢得良好的消费体验。

2.传承文化。地域文化是一个特定区域经过长期时间积淀下来的文化,可以为地方特色的食品包装设计提供创新与灵感,既能丰富包装,又传承了文化,让人们在不知不觉中让地域文化传播开来。例如:2022年,贵州省饮品行业的“去茶山”推出多款加入“贵州料”新品茶饮,其中加入黔东南有机糯米、贵州刺梨等上好的食材,“去茶山”品牌希望选用贵州当地的原材料来打造贵州茶饮新名片。因此,有目的地将贵州文化元素融入到食品包装设计中,对促进贵州旅游经济发展及树立贵州区域文化特色起到了积极的推动作用,是打造贵州食品品牌、促进贵州文旅融合发展的重要抓手,具有重要现实意义。

3.打造差异。美国心理学家里斯曼认为,现代社会的不同产品之间的差异是边缘性的,在功能相同的情况下,边缘性差异更多的是审美层次上的差异。消费社会就是让人们发现差异,来孕育更多的消费需求[7]。针对Z时代的年轻消费主体,价格、功能已不能满足他们的消费需求,他们更加寻求一种差异化的个性消费,他们希望能通过消费得到一种“分享的获得感”,同样在食品包装设计中,通过用户的参与性和互动性,来满足消费者个性化和多元化的消费需求[8]。例如长沙的“茶颜悦色”已成为现代年轻消费群体的一种旅游打卡式消费,能够加强一个城市的形象传播度。因此,在贵州这个丰富文化省份,打造一种差异化的食品包装设计能够更好地吸引顾客,加强地域文化的传播。

二、地域文化符号的叙事元素

(一)民族文化元素

贵州是一个多民族共居的省份,其中世居民族有18个民族,在这些民族世代居住的历史长河中,沉积了丰富的少数民族资源。例如“苗族刺绣纹样”中常常见到蝴蝶花纹,这来源于苗族神话故事“蝴蝶妈妈”以此作为图腾,在设计中可以将蝴蝶、枫叶、花等元素提炼出矢量图形,编排为序列图形可作为特色食品包装的边饰;同样,可以将传统手工艺制作的流程图或民俗节日活动的场景转化为漫画插图以用作特色食品的包装,用可视化的图形元素展现在食品包装设计上,以此来传播推广贵州省的民族文化。

(二)饮食文化元素

贵州菜简称黔菜,菜肴口味以“酸辣”为主;其次,贵州优良的水质盛产佳酿,酒文化也闻名于世,“贵州茅台酒”作为中国国酒在世界各地都供不应求;另外,贵州茶文化历史悠久,作为产茶大省,贵州绿茶、都匀毛尖、湄潭翠芽等都是品质好茶,丰富的茶文化为茶包装提供了丰富资源素材。在贵州省特色食品的包装中,食品本身的图像可以经过扁平化风格、手绘线稿风格、水墨画风格等艺术形式或图片加工润色等进行设计,使整体包装的图形文字色彩等和谐统一,才能让食品的包装看起来更有食欲以及购买欲,在推出地域特色食品的过程中进行“黔货出山”。

(三)旅游文化元素

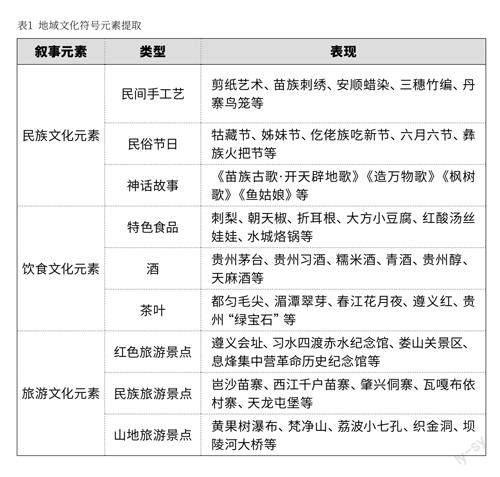

贵州省旅游资源丰富,类型多样,促进了贵州省旅游产业化发展,根据贵州省文化和旅游厅2022年最新统计的数据,全省建成国家A级旅游景区570个,其中5A级旅游景区8个[9]。在旅游景区的特色食品包装更应该融入地域文化元素,在设计时,可以将景点特色与食物融合设计。例如贵州西江千户苗寨的米酒包装,苗寨错落有致的建筑风貌以及苗银帽状的门头可作为包装中的特色图形,苗族银角的造型可作为米酒瓶的造型,这样的米酒包装设计能充分体现出当地旅游特色,同时宣传了当地特色食品,如表1。

三、地域文化符号在食品包装设计中的叙事方法

叙事,即叙述故事,以“讲故事”的方式对一系列事件进行组织、编排和表达,以此来满足当代人们对于美好生活的物质与精神的双重需求,与受众群体之间建立起沟通和交流的桥梁,并唤起受众者内心的感受、记忆和联想,进而形成对历史文脉、人文精神、自我体验的感知和理解[10]。叙事性设计是以叙事学为理论指导的一种设计方法,在叙事性设计中,包括叙事者、媒介、接受者三个角色,设计师对应叙事者,产品对应媒介,而消费者就对应接受者,设计师利用产品媒介向消费者传达故事理念。深度挖掘并提取贵州地域文化符号,赋予贵州食品包装更多的文化内涵与价值,旨在“讲好贵州故事”的叙事主题,如图2。

(一)民族化特色视觉叙事

1. 差异化文字:在食品包装中,文字是最直接明了的表达食品信息的视觉符号,从食品名称、食品广告语、食品详情说明等都是食品包装的重要元素。在食品包装文字的设计上融入地域文化则更加具有识别性,脱离同质化严重的现象。例如,“特仑苏”牛奶的品牌标志,将蒙文与汉字结合形成标志,蒙古语里“特仑苏”是“极好的、高级的”的意思,在其包装中融入蒙文的设计能让消费者感受到大草原的异域风情,也能时刻唤起蒙古人民的民族情怀。

2.独特性图形:图形的产生比文字要早,是集表意、记录、叙述等作用于一身[13],食品包装设计中核心的视觉元素,面积占比较大,图形的设计能让消费者感受到商品的内容,图形的好与坏是消费者有无欲望选择购买的关键之一。贵州省地域文化的叙事元素中,无论是民族文化元素、饮食文化元素或旅游文化元素,都能够以图形的方式进行创新设计。其中苗族纹样体现着苗族人民对图腾崇拜的观念,同时还表达出苗族人民对美好生活的期盼。这些纹样造型独特,装饰性极强,对纹样进行矢量化提取或是线稿描绘等艺术方式将其转换为图形符号提取,将其作为食品包装的底纹或主体图形都能体现贵州省少数民族文化。表2中列举了部分叙事元素,进行图形的提取以及叙事性设计,并加以说明了图形的应用场景。

3.识别性色彩:色彩的应用能给消费者带来极大的视觉冲击,通过色彩的视觉刺激能让消费者产生不同的视觉联想,色彩在食品包装的设计中有暗示性作用,当对一个品牌的包装产生了刻板效应,那当你再看见这个色彩时便会情不自禁地想起这个品牌,产生品牌效应,色彩的这种特点常常被广泛应用在商业、时尚和民族等方面,实现相互融合。例如,人们一提到可口可乐,首先想到的就是红色,再次是红丝带围绕成的标志形态,若提到百事可乐,则会想到蓝色与红色。可见,人们对于物品首先的视觉感知是色彩,在食品包装设计中,色彩心理也至关重要,不同消费群体对色彩的感知也会有相应的变化。

(二)地域性独特造型叙事

食品包装设计中包装造型是为了满足食品的保护、运输、携带、储存等功能,同时还要满足其美观性与心理精神需求。在食品的包装造型上做出差异化设计,能提高商品在市场的识别性与竞争力。例如,1915年,可口可乐的设计师是亚历克斯·塞缪尔森从女士体态的曲线美上得到创作灵感,将瓶身根据曲线对造型做出设计,在之后的演变中,始终延续着流线型的瓶身设计,在方便拿取的情况下一直保留着瓶身造型的特点,这便成为可口可乐的一个识别性特点。贵州有许多待开发的地域符号元素,例如,三穗竹编或丹寨鸟笼等都可作为食品包装造型的创新设计,或是旅游景点的独特造型建筑或天然山水等,具有包装识别性的同时还传播了地域文化,从造型语言上传递贵州文化。

(三)本土化环保材料叙事

纵观世界现代设计史,在形式与功能的探讨中,无论是路易斯·沙利文“形式追随功能”,亦或是阿道夫·卢斯“装饰即罪恶”都是在表明以功能性为首要条件的设计原则。在食品包装设计中功能性的设计理应成为设计师首先考虑的问题,当形式大于功能的时候,会造成包裝的繁琐和材料的浪费。因此,在2020年,国家发展改革委、生态环境部公布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,2022年底,一次性塑料制品的消费量明显减少,替代产品得到推广[14]。食品包装设计同样也面临着生态设计、绿色环保设计的转变。贵州食品包装设计同样可以在融入地域文化元素的情况下将包装材料做到可持续发展、保持绿色环保,例如秸秆、糯米纸、原浆纸、布艺、竹编、草编等环保材料。同时还可以运用传统包裹打结设计的方式将贵州蜡染作为食品包装材料,并且蜡染的媒介材质已扩展到棉、麻、纸甚至陶瓷,对于食品包装设计也有了更多的可能性。

四、地域文化融入食品包装设计的实践应用——以贵州省“黔之礼赞”特色食品包装设计为例

(一)“黔之礼赞”有机大米的包装设计

“黔之礼赞”有机大米的包装设计获得了2014年Pentawards食品类铂金奖,设计师彭冲先生在为“黔之礼赞”有机大米的包装创作中坦言:“在创作这个作品时,当地人对自然的敬畏及与自然和谐共处的生存法则,深深感动着我,精耕农业的传统劳作模式,鱼、蛙、水稻的循环互补,无不透露出祖先们的智慧,正因为这份对自然的敬畏及对当地生态环境的保护,我们的包装图片搜索设计拒绝了任何工业化的加入,纸张来自当地人家的手工造纸,印刷所使用的染料也是植物染料。这种独特的设计是环保和回归传统生产的由来。”

在包装图形的设计中,借鉴了贵州苗族传统蜡染的制作方式,用蜡刀蘸取蜂蜡勾画图案,绘制了具有贵州地域特色的鱼纹、蝴蝶纹、蛙纹、鼓楼等纹样,在不变中找万变,使设计形式上统一又各具特色。在苗族刺绣纹样中我们也常常见到这些纹样,这些动植物纹样是苗族人民的图腾崇拜以及对大自然的敬畏之心,在这款设计之中融入了这些具有贵州民族代表性的纹样,使包装极具贵州特色。浸染图案的是植物染料“板蓝根”。中间为镂空的大米的形状,标志“有机米”也运用大米的造型,包装的外观造型采用传统打结的方式,便于提取,同时又具有美观创意性,这款有机大米的整体包装有着淳朴的对称美,完美地融合了地域文化与食品之间的联系,赋予了大米包装原生态、淳朴的天然属性,如图3。

(二)贵州省“黔之礼赞”酱香型白酒包装设计

“黔之礼赞”酱香型白酒包装设计获得了2013年Pentawards食品类铜奖,设计师彭冲先生表示中国白酒企业过分依赖产品包装,为了提高产品的价格有的包装成本会占到整个产品成本的60%以上,人们喝完酒之后,将昂贵的不可回收的包装抛弃,这不仅对环境造成污染,也是巨大的资源浪费。这款酒瓶的设计初衷是要降低损耗,简化包装成了一种新的思路。

包装设计深入挖掘贵州当地风土人情,为了防止酒的溢出在瓶脖上涂抹蜂蜡,标志上的图像则展示了从采集原料到蒸馏的整个过程,图案以小幅插图的设计形式描述了酿酒工序,图形中用点、线、面的方式展现了采摘、晾晒、起窖、蒸馏、灌装等画面,以图像叙事的方式加强了人们对地域文化的认知和传承,标志图案采用中国传统的红色,代表该酒热情洋溢的个性。然后为销售市场成品灌装。客户可以在品味酒时,就能在包装的设计中看到每一滴酒的来源历程,感受到如此这般的弥足珍贵,如图4。

结语

地域文化传播是文化传播中重要的组成部分,贵州地域文化的转译体现在食品包装设计上便成为最常见的传播媒介。文章主要阐述了用叙事性设计的方式让贵州省特色食品包装赋有独特的地域文化内涵,为贵州省特色食品包装提供了新的设计方法论,将贵州省特有的民族风情、特色美食和丰富多彩的旅游胜地通过民族化的特色视觉、地域性的独特造型和本土化的环保材料结合到食品包裝设计中以传播贵州省地域文化。同时,在新媒体时代背景下,线上线下双经营已成为主流销售模式,线上销售的方式为食品及包装的展示创造了更优的呈现方式,数字化新媒体的强大潜质为我国地域文化传播提供了多样性的可能,拓宽了传播途径与方式。这对宣传贵州、讲好“贵州故事”、助力地方产业、促进贵州经济发展起到了推动作用,对文旅融合下传播地域文化特色创新理论路径研究提供了示范借鉴意义。