河北唐县东都亭、李家庄发现魏晋北朝墓葬

【关键词】河北唐县;东都亭村;李家庄村;魏晋北朝墓葬

【摘要】2006年7—12月,为配合南水北调工程施工,河北省文物研究所(今河北省文物考古研究院)在唐县东都亭村、李家庄等村附近开展了考古工作,抢救性清理了大量各时期古墓葬,其中包括4座魏晋北朝时期墓葬。这4座墓葬较好地展现了魏晋北朝时期河北地区的丧葬文化面貌,为研究这一时期的墓葬形制、丧葬习俗等相关考古学问题提供了重要资料。

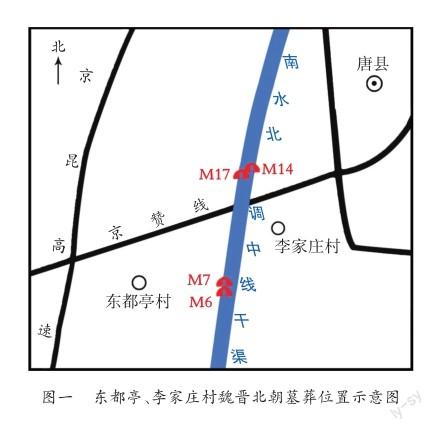

2006年7—12月,为配合南水北调中线工程,河北省文物研究所(今河北省文物考古研究院)在河北保定市唐县东都亭和李家庄等村附近开展了考古工作,抢救性清理了大量古墓葬,其中魏晋北朝时期的有4座,都亭墓地和李家庄墓地各2座,均位于南水北调中线干渠内,分别编号为TDTⅠM6、M7和LXⅢM14、M17(图一)。

4座墓葬均位于太行山东麓北段的洪积平原地带。其中TDTⅠM6、M7位于东都亭村东150米处,遗址地层可分为5层,墓葬均开口于第②层下,相邻分布,无叠压打破关系。LXⅢM14、M17位于李家庄村西北,地层可分为6层,M17开口于第④层下,M14因施工破坏,开口层位不明。现将这4座墓葬的清理结果简报如下。

一、墓葬形制

可分为砖室墓和竖穴土洞墓两种。

(一)攒尖顶砖室墓共2座。

1.TDTⅠM6由墓道、甬道、墓室组成。土圹长7.2米,宽2.6米,墓向190°(图二)。

墓道为长方形斜坡式,开口距地表1.75米。长3.8米,宽0.9~1.3米,深2.5米。

甬道位于墓室南侧偏东。拱形券顶,面宽0.9米,进深1米,高1.28米。两壁用一层侧立砖、二层平砖间隔垒砌,约从1.2米高处开始起券。封门用砖平砌而成,厚0.32米。

墓室圆形攒尖顶,高2.16米,距地表1.2米。墓壁用二平一丁砖间隔垒砌3组,其上用27×14×6厘米、33×15.5×8厘米等多种规格的砖错缝平砌,逐层内收。底呈圆角方形,南北长2.4米,东西宽2.2米,无棺床。东西并排摆放2具木棺,其内各葬一人,均为仰身直肢,头向南,面向东。东侧木棺仅存灰痕,长1.8米,宽0.4米,其内人骨为男性,保存较差,年龄为35~45岁;西侧木棺保存较好,平面呈梯形,长1.8米,宽0.38~0.6米,南宽北窄,残高0.64米,其内人骨为女性,晚于东侧人骨下葬,保存良好,年龄为55~65岁(图三)。除在西棺东北部出土1件陶罐外,其余遗物均出自填土中,有陶碗、铜刷柄、铁棺钉、刻字砖、买地券等。

2.LXⅢM14由墓道、甬道、前室、后室组成。土圹南北长8米,东西宽2.8米,墓向176°(图四、五)。墓砖均为29.4×15.3×7.5厘米的灰砖。

墓道平面呈斜长方形。开口距地表1.53米,长2.8米,宽约1米。底长2.7米,宽与口同,深4米。东壁北端靠近封门处有一壁龛,略近半圆形,直壁,平底。龛口宽约1米,龛内宽1.6米,进深1米,高约1米,其内填土为较硬的花土。

甬道平面呈长方形,面宽1.1米,进深0.8~0.84米,外高1.27米,内高约1.15米。两壁由二层砖一顺一丁错缝平砌和一层侧立丁砖为一组,自下而上砌3组后开始起券,券由丁砖立砌成弧形。封门底部一层用9块整砖南北向平砌而成,其上9层用11~12块整砖斜立砌成“人”字形,其上再砌12块整砖,使顶部成弧形。高1.24米,宽1.1米,厚0.3米。

墓室由前室、过道和后室组成。

前室为砖室。墓顶被破坏,为四角攒尖顶,残存部分距地表1.2米,残高2.8米。墓室东西壁中间向外弧,砌法与甬道壁相同,约从1.2米处开始向上逐层内收。墓底用砖无规律铺砌,东西长2米,南北宽2.58米。葬2具人骨,保存较差,均为男性,头向南。东侧人骨不见上肢和头骨,西侧人骨仅余右腿骨。人骨下清理出木棺朽烂的痕迹,尺寸不明,但应仅为一棺。人骨东西两侧分别随葬1件红陶碗和1件红陶单鋬罐。

后室为掏洞而成,由一段长0.6米、宽1.24米的过道與前室相连。墓壁、墓底无砌砖。洞室面宽1.24米,进深1.2米,高1.2米。填土为疏松的花土。后室至过道发现人骨1具,仰身直肢,年龄在25~35岁。骨骼残碎,头骨被移至北部小腿骨右侧。未见葬具,人骨中部东侧发现一铁匕。其余遗物均出自填土中,有陶罐、陶碗各1件。

(二)竖穴土洞墓共2座,均由墓道、墓室、墓门组成。

1.TDTⅠM7方向190°。

墓道平面呈长方形,开口长3米,宽1.9米;底长2.7米,宽0.8~1.08米,北宽南窄;深2.27米。填土为生土颗粒与黄沙土混合而成的花土,土质较硬,内含红烧土块、木炭、碎砖块,出土有筒瓦、板瓦、陶片等。

墓门高1.1米,宽1.1米。封门用约0.09米厚的顺砖垒砌而成,多为不规整的残砖,残存5层,共20块,高0.4米。

墓室平面呈梯形,长1.99米,宽0.8~ 1.11米,高0.7~1米,南部较宽,底较高,北部较窄,底较低。墓顶坍塌,填土为黄褐色土,与第④层地层土相近,包含木炭、烧土等。不见葬具与人骨。西北部出土陶罐2个,其上盖有陶片,罐内填褐色土。其中一个罐内发现椎骨,骨骼较小,应为未成年人骨骼,推测该陶罐为瓮棺。在填土中发现刻字砖1件。

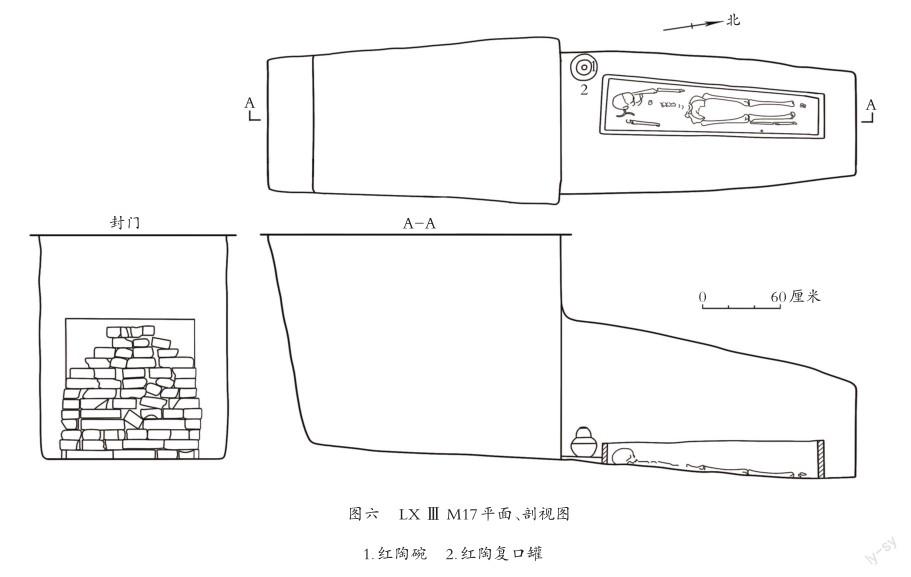

2.LXⅢM17墓向182°(图六)。

墓道长方形竖井式,平面略呈梯形。开口长2.3米,宽1.1~1.4米;底微斜,长1.91米,宽1.1~1.4米;深1.8~2米。填土上部为黄绵沙土(即④层),下部为五花土,土质较软。

墓门用单砖错缝垒成封门,残高1.04米,宽1.1米。

墓室平面略呈梯形,南宽北窄,长2.3米,宽0.8~1.1米,高0.7~1.1米。出土木棺1具,長1.82米,宽0.39~0.53米,残高0.16~0.3米,棺板厚0.05米。棺内葬有1具女性人骨,仰身直肢,年龄在45岁以上。墓室西南角出土红陶复口罐1件,罐上扣红陶碗1件。

二、出土遗物

出土随葬品16件(组),包括陶器、金属器、刻字砖、买地券等,现分述如下。

1.陶器共9件。

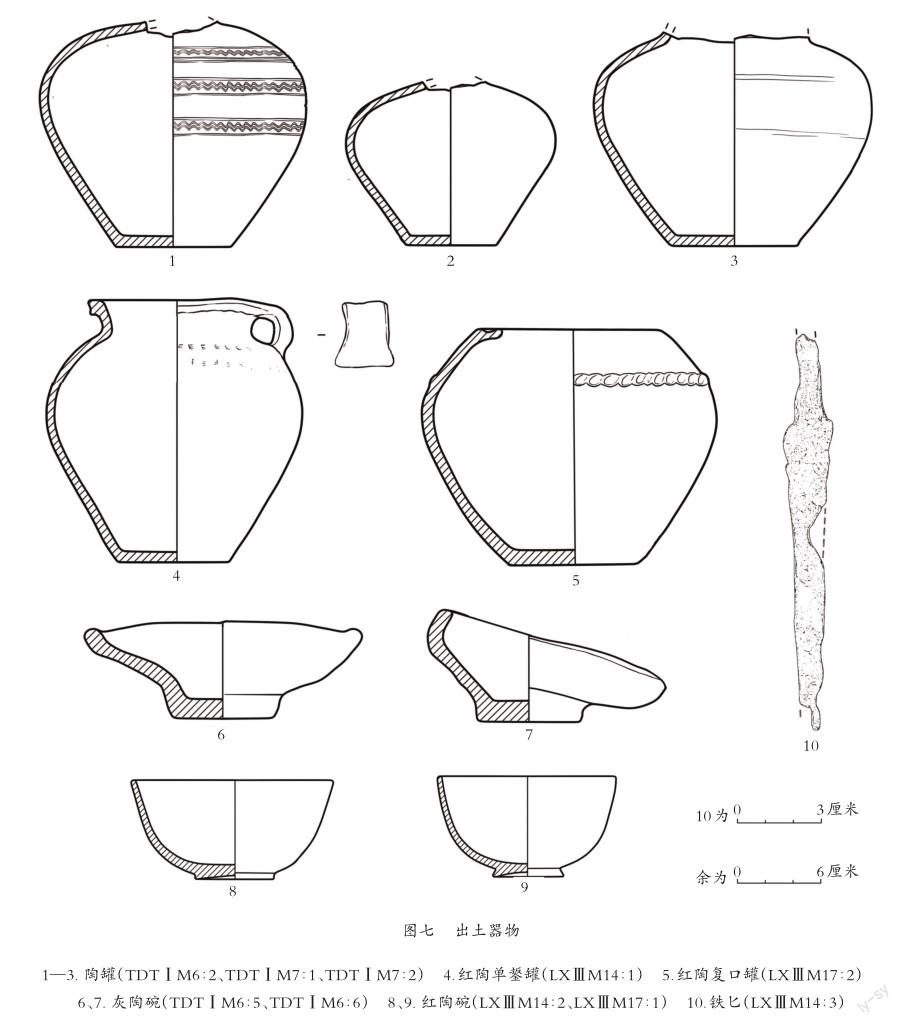

陶罐共5件。均为上腹鼓,下腹斜直内收,平底略凹,最大径位于上腹部。TDTⅠM6∶2,泥质红陶,胎体厚重。口部残,丰肩,肩及上腹部刻划三周波浪纹饰带,为上下三道弦纹间填四组波浪纹。残高16.2厘米,底径8.4厘米,最大腹径19.2厘米(图七,1;图八,1)。TDTⅠM7∶1,泥质灰陶。口部残,丰肩,器表可见明显的轮修痕迹。残高11.8厘米,底径6.2厘米,最大腹径15.2厘米(图七,2;图八,2)。TDTⅠM7∶2,泥质灰陶。口部残,丰肩。器表可见明显的轮修痕迹,上腹部饰两周凹弦纹。残高15.4厘米,底径9厘米,最大腹径20厘米(图七,3)。LXⅢM14∶1,夹砂红陶。侈口,窄平沿,尖圆唇,束颈,溜肩。口部似有小流,对称一侧肩上有一桥形单鋬与口相接。器表可见明显的轮修痕迹,口沿下方贴塑一周波浪状花边,肩部饰有两周短栉齿纹饰带。通高18.8厘米,口径12.8厘米,底径8厘米,最大腹径18.4厘米(图七,4;图八,3)。LXⅢM17∶2,夹砂红陶。复口,圆唇,沿向内凹,溜肩,上腹部贴塑一周绳纹,肩部刻一“巳”字印记。通高16.4厘米,口径12.9厘米,底径9.2厘米,最大腹径21.2厘米(图七,5;图八,4)。

陶碗共4件。TDTⅠM6∶5与M6∶6均为夹砂灰陶,烧结变形严重,形制基本相同。微敛口,圆唇。圆折腹,上腹近直,下腹斜向内收,平底,实圈足较矮。TDTⅠM6∶5,口径10厘米,高3.5厘米,底径3.6厘米(图七,6)。TDTⅠM6∶6,通体素面,器表可见明显的轮修痕迹,外底有密集的圆弧状线割痕迹。口径7.6厘米,底径3.7厘米,通高4.1厘米(图七,7)。LXⅢM14∶2,泥质红陶。直口微侈,尖圆唇,上腹斜直,下腹弧收,假圈足,足底内凹。器表磨光,可见轮修痕迹,腹足分界明显。通体素面,分布有小块黑斑,或为黑彩。通高7.1厘米,口径14.4厘米,底径5.6厘米(图七,8;图八,5)。LXⅢM17∶1,泥质红陶。直口微侈,尖圆唇,上腹斜直,下腹弧收。假圈足外撇,足底内凹。器表磨光,可见轮修痕迹,腹足分界明显。通体素面,足底有明显轮修痕迹,正中有一线形刻划记号。通高7.2厘米,口径12.9厘米,底径5.1厘米(图七,9;图八,6)。

2.金属器共3件(组)。

铜器仅1件,为铜刷柄。TDTⅠM6∶7,柄体为圆柱形,中部断裂,柄首为扁条弯折成形,前窄后宽,相较于柄体更轻薄。残长6.2厘米,残宽0.6厘米。

铁器共2件(组)。

TDTⅠM6∶4,铁棺钉,1组 12枚。形制相同,均锈蚀残损严重。长条四棱锥状,钉首较宽,接有伞状钉帽,至尖端渐细,钉尖较锐。部分钉身弯曲呈曲尺状。残高8.6厘米。

LXⅢM14∶3,铁匕,整体锈蚀严重。直柄,窄长条状,柄首已残。匕身呈片状,与柄相接处较宽,至尖端渐细。背厚刃薄,刃前端弧收成尖,尖端残。通长14.2厘米,刃长11.1厘米,柄长3.1厘米(图七,10)。

三、结语

此次发掘清理的4座墓葬,虽然随葬器物较少,但墓葬形制结构特征鲜明。其中TDTⅠM6、LXⅢM14为砖室墓,均由墓道、甬道、墓室等部分组成,墓顶呈四角攒尖式,符合北朝砖室墓的一般特征[1]。TDTⅠM6为攒尖顶单砖室墓,根据出土的买地券可知其年代为北魏太和十五年(491)。LXⅢM14为攒尖顶双室墓,前室东西两壁外弧呈鼓形,南北壁各有门,其前室平面形状与河北赞皇县北魏李仲胤夫妇墓[2]相同,墓室顶部结构和弧形壁与河北磁县湾漳北朝墓[3]相同。另从出土遗物看,LXⅢM14出土的红陶碗(LXⅢM14∶2)与河北赞皇北魏李仲胤夫妇墓出土红陶碗(M52∶14)的大小、形制极为类似,出土的红陶单鋬罐(LXⅢM14∶1)与河北平山北齐崔昂墓[4]出土的罐形制较为类似,均为敛口、侈唇、鼓腹、平底,一侧有桥形单耳。

TDTⅠM7和LXⅢM17为竖穴土洞墓。其中TDTⅠM7出土有刻字砖,根据其上铭文可知墓葬年代为北魏太和二十年(496)。LXⅢM17出土的红陶碗(LXⅢM17∶1)与河北赞皇北魏李仲胤夫妇墓青瓷碗(M52∶21)形制、大小较为类似,均为直口微侈,尖圆唇,曲腹,底部中心略内凹。LXⅢM17与LXⅢM14虽无明确纪年,根据其形制和随葬器物特征,初步推测其年代均为北朝时期。

这4座魏晋北朝墓葬为我们展现了北朝时期河北中部地区的丧葬文化面貌,为研究该区域墓葬形制、丧葬习俗、建筑结构等相关考古学问题提供了重要资料,尤其两座纪年墓葬的发现,对建立该地区考古学年代标尺具有重要意义。

领队:孟繁峰

参与发掘:黄信、贺忠、胡秋明、张健康、徐团辉、霍建平、姚明、王国贤

绘图:刘伟

摄影:孟繁峰、马小飞

执笔:程金辉、马小飞

————————

[1]谢宝富.北朝墓葬的地下形制研究[J].湖北大学学报:哲学社会科学版,1997(6):61—66.

[2]中国社会科学院考古研究所河北工作队.河北赞皇县北魏李仲胤夫妇墓发掘简报[J].考古,2015(8):75—88.

[3]中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所邺城考古工作队.河北磁县湾漳北朝墓[J].考古,1990(7):601—607,678—679.

[4]河北省博物馆,河北省文物管理处.河北平山北齐崔昂墓调查报告[J].文物,1973(11):27—38,85.

〔责任编辑:迟畅〕