健康人力资本投资的共同富裕效应

胡耀岭 徐洋洋

摘 要:全民健康与共同富裕是政府和社会各界关注的焦点,实现更高水平的全民健康,既是共同富裕的必然结果,也是共同富裕的基本条件。利用2005—2020年省级面板数据,基于人力资本视角探究政府健康投资与个人健康投资的共同富裕效应,并揭示健康资本投资促进共同富裕的机制路径及其异质性影响。研究表明:政府健康投资与个人健康投资能够提高居民收入水平、缩小城乡收入差距,存在显著共同富裕效应;政府健康投资的共同富裕效应优于个人,换言之,政府健康投资对共同富裕水平的促进作用更大;城乡间个人健康投资差距扩大会阻碍共同富裕水平提升。经过更换回归模型、替换关键变量、排除其他政策影响等一系列稳健性检验,选择工具变量处理内生性问题后,研究结论依然成立。区域异质性分析表明,政府健康投资的共同富裕效应在任一区域均显著存在,且中部地区政府健康投资的共同富裕效应高于东、西部,而个人健康投资的共同富裕效应仅在东部地区显著。进一步的机制分析发现,政府健康投资通过增加劳动供给与提升人口健康、教育素质产生共同富裕效应,个人健康投资仅通过提升人口健康素质产生共同富裕效应,两者的共同富裕效应形成机制存在异质性。因此,需要统筹衔接政府健康投资,注重农村偏向型增长;均衡城乡个人健康投资,实现政府与个人健康投资有效互补;发挥教育与健康人力资本的相互促进作用,进而扎实推进共同富裕。

关键词:政府健康投资;个人健康投资;富裕效应;共同效应;共同富裕效应

中图分类号:F240

文献标识码:A

文章编号:1000-4149(2023)04-0106-18

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.038

收稿日期:2022-11-16;

修訂日期:2023-03-19

基金项目:国家社会科学基金重大项目“增强综合实力的中国人口长期发展战略研究”(21ZDA108)。

作者简介:胡耀岭,经济学博士,河北大学经济学院教授,河北大学共同富裕研究中心研究员,博士生导师;徐洋洋,河北大学经济学院博士研究生。

一、引言

随着全面建设小康社会历史任务的圆满完成,我国已进入扎实推动共同富裕的发展阶段。2016年《“健康中国2030”规划纲要》中指出“健康是促进人的全面发展的必然要求,是社会经济发展的基础条件”;2022年党的二十大报告中再次强调“推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,完善人民健康促进政策”。显然,提高共同富裕水平,势必要健康先行,而要保证健康先行,健康资本投资不可或缺。据2021年《中国统计年鉴》数据,我国医疗保健支出虽达到7.2万亿元人民币,在全年国内生产总值中的占比为7.1%,但与经济发达国家仍存在一定差距。

就城乡来看,城镇人均医疗保健支出为2172.2元,而农村仅为1417.5元,就地区来看,最高的北京市人均医疗保健支出达到3513.3元,而最低的西藏自治区仅为589.9元,城乡间与省份间差异均较为明显。因此,筑牢共同富裕的健康根基,亟须促进健康投资并优化投资结构。

共同富裕要求在高质量发展进程中持续提高人均收入水平,缩小人群、地区和城乡收入差距,让全体人民公平共享积累人力资本的机会[1],这其中健康资本投资发挥着关键作用。一方面,健康资本投资助力经济高质量发展。我国已进入老龄化与少子化阶段,人口数量红利虽仍尚存,但已逐渐让位于人口质量红利。健康资本投资作为人口质量红利的重要源泉[2],不仅可以增加有效劳动供给、提高劳动生产效率,而且可以间接促进教育人力资本积累,提高教育投资回报率,提升居民收入水平。另一方面,健康资本投资有效缩小收入差距。城乡二元结构下,城市低收入群体与农村居民往往位于职业阶梯的底端,多以体力型、低技能型劳动为主,教育虽然可以实现代际职业向上流动,但是短期效果欠佳[3],而健康资本投资可以有效实现人力资本积累,保障劳动参与时间与强度,稳定居民基本收入,减少因病致贫、因病返贫现象,避免收入差距扩大。这都将直接或间接地促进居民福祉,使广大人民群众共享经济发展成果,为推进共同富裕提供了崭新思路。

此外,与教育人力资本投资的边际报酬递增规律不同,健康资本投资存在边际效用递减规律[4]。那么增加健康资本投资能否持续提升我国居民收入水平、缩小收入差距并推动共同富裕,健康资本投资通过何种途径产生共同富裕效应成为值得研究的重要命题。基于此,将理论分析与实证检验相结合,采用2005—2020年省级面板数据,探究政府健康投资与个人健康投资的共同富裕效应及其形成机制,对扎实推动共同富裕、全面推进健康中国建设有着重要现实意义。

二、文献综述

健康资本投资能够促进人力资本积累,而人力资本又作为劳动者的无形资本,对于提高收入水平、缩小收入差距与促进共同富裕不可或缺。现有文献关于人力资本投资促进经济发展、完善收入分配已有丰富研究成果,主要集中在以下三个方面。

一是健康人力资本对经济增长的影响。理论上讲,健康资本投资作为人力资本积累的主要来源,其投资数量增加与投资结构优化能够有效增加人力资本存量[5-6],而人力资本积累作为经济增长的重要源泉,又决定着经济增长的规模与速度[7]。但已有实证研究所得结论却大相径庭,一部分研究发现通过健康资本投资既可以直接提高个人健康水平、增加劳动供给规模、提升劳动生产效率与个人效用水平、推动技术创新与科技进步[8-9],也可以间接提高教育人力资本的产出效率以促进经济增长[10];但也有

基于跨国数据的研究发现,健康资本投资与经济增长存在倒“U”型关系[11],在特定发展阶段,健康投资对物资资本投资的“挤出效应”抑制经济增长[12-13]。可见,健康资本投资显然可以通过提升健康水平来推动经济增长,但研究方法、选择对象与时间阶段的差异导致结果仍存在一定争议。

二是健康人力资本对收入分配的影响。人力资本作为影响收入分配的重要因素,有关教育人力资本及投资对收入分配影响的研究可谓汗牛充栋。其中,城市偏向型教育资本投资是城乡差距扩大的重要原因之一[14],促进人力资本均衡发展、优化人力资本投资结构,有利于缩小城乡收入差距[15-16]。就健康资本投资而言,其投资数量与居民收入分配相互影响,收入差距扩大通过降低个人健康投资积极性,抑制低收入群体的健康投资规模,而健康资本投资减少又会通过增加健康不平等与劳动技能水平的不平等再度扩大居民间收入差距[17]。部分研究基于国家层面的宏观数据发现,健康资本投资与收入不平等之间呈负相关关系[18],国家之间健康投资规模差异影响着经济产出差距,增加了地区间收入不平等程度[19]。就我国而言,一方面,东、中、西部地区投资规模差异导致健康投资回报率依次递增[20],增加健康资本投资可以有效缩小地区间收入差距;另一方面,健康投资能够提升居民健康水平,更有益于低收入阶层的人力资本积累与收入增长,缓解人群间收入不平等状况[21],但由于城市偏向型公共政策的长期存在,健康资本投资也可能扩大我国城乡间收入差距[22]。总之,健康资本投资本身有利于调节收入分配,但若存在区域间投资规模失衡、城乡间投资结构偏向,反倒会扩大地区、人群与城乡间收入差距。

三是共同富裕的实现路径及人力资本对其产生的影响。共同富裕需要兼顾“共同”与“富裕”两个方面,在发展中实现共享、在共享中保证发展[23],以总体富裕程度与发展成果共享程度两方面衡量更为贴切[1]。部分学者通过研究发现,发展数字经济推动产业升级,发展普惠金融促进家庭创业与非农就业,优化服务资源配置推动社会公共服务,加速新型城镇化建设带动农村农民融合发展等途径均可以有效提升我国共同富裕水平[24-26]。此外,赖德胜指出推进我国共同富裕应坚持以“益贫式”增长为切入点,以人力资本投资为实现路径[27],保障全体居民拥有良好平等的健康水平、公平可及的健康服务机会,进而推动共同富裕与健康中国行动更加深入全面[28]。因此,坚持高质量健康资本投资提升人力资本积累,能够成为提升共同富裕水平的又一现实路径,更好地保证以全民健康赋能共同富裕。

综上所述,既有研究已对共同富裕的实现路径、健康资本投资与经济增长和收入分配的关系进行了丰富的探讨,但多以宏观跨国数据与微观个体数据作为研究基础,仅关注健康资本投资的经济增长效应或收入分配效应,缺乏聚焦于健康资本投资对共同富裕水平影响的深入探究;同时,作为再分配调节手段的政府健康投资成为当前研究的重点,但作为居民消费支出的个人健康投资与政府健康投资存在本质区别,却少有研究进行区分讨论。鉴于此,在已有文献基础上,本文重点探究健康资本投资的共同富裕效应,可能的贡献在于:一是基于人力资本视角,通过理论与实证探究健康资本投资是否存在共同富裕效应;二是充分考虑政府健康投资与个人健康投资的差异,讨论两类健康资本投资的共同富裕效应存在的异质性,并使用传染性疾病肝炎患病率作为健康资本投资的工具变量来缓解其内生性;三是借助中介效应模型,尝试探究健康资本投资共同富裕效应的发生机制,讨论政府与个人健康投资共同富裕效应发生机制的差异性,为推进健康中国建设与促进共同富裕提供理论支持与政策启示。

三、理论分析

促进共同富裕力求公平与效率的统一,既需要增加居民收入、推动经济发展,也需要缩小收入差距、均衡收入分配,保证经济增长的充分性与发展的平衡性以更好推进共同富裕。

1. 健康资本投资的“富裕”效应

假设采用新古典增长模型规模报酬不变的Cobb-Douglas生产函数,将健康人力资本作为生產要素纳入模型:

Y=KαHβ(AL)1-α-β(1)

其中,Y、K、H、A、L分别表示总产出、物质资本存量、健康资本存量、全要素生产率与劳动力数量,α、β表示物质资本与健康人力资本的产出弹性,0<α<1,0<β<1且0<α+β<1。因此,有效劳动的单位产出为:

y(k,h)=Y/AL=kαhβ(2)

其中,k=K/AL、h=H/AL分别表示有效劳动力单位物质资本、单位健康人力资本。代表性生产厂商依据利润最大化原则进行生产决策,按照边际产出给予支付劳动者报酬,则劳动者的工资收入等于有效劳动的边际产出,即:

w=Y/AL=f(k,h)-kf′k(k,h)-hf′h(k,h)(3)

将式(2)代入式(3)中,整理得到:

w=(1-α-β)kαhβ(4)

格鲁斯曼(Grossman)指出健康人力资本是健康资本投资(inv)的增函数[29],故可假设h=invχ,0<χ<1,并代入式(4)中,可得:

w=(1-α-β)kαinvχβ(5)

根据式(5)对居民工资收入求关于健康资本投资的偏导,即:

w/inv=(1-α-β)χβ·kα·invχβ-1>0(6)

由式(6)可知,在其他要素不变情况下,个人收入水平是健康资本投资的增函数。据此,提出假设H1:增加健康资本投资能够有效提升居民收入水平,即健康资本投资存在“富裕”效应。

2. 健康资本投资的“共同”效应

由于我国城乡收入差距占整体收入不平等的比例超过40%,且为收入分配中最不公平的部分[30],所以重点考虑城乡收入差距,借鉴陆铭和陈钊的研究以城乡居民收入之比衡量[31],对式(4)展开变形,wc与wn表示城市与农村居民的劳动收入:

wc=(1-α-β)kαchβc; wn=(1-δ-ε)kδnhεn(7)

d=wc/wn=(1-α-β)kαcinvχβc/[(1-δ-ε)kδninvχεn](8)

其中,d表示城乡收入差距,下标c与n分别代表城市与农村。构造φ=(invc+invn)/(Yc+Yn)表示健康资本投资占社会总产出的比例,且0<φ<1 ,并令Δ=invn/(invc+invn)为农村健康投资占比,则1-Δ为城市健康投资占比,将式(2)与(8)代入φ中化简得:

φ=invc(1+invn/invc)Yc(1+Yn/Yc)=invcYc·1/(1-Δ)1+1-δ-ε1-α-β·d·(9)

其中,=AcLc/AnLn。由式(9)构造隐函数F,可得:

F=φ·(1-Δ)·1+1-δ-ε1-α-β·d·-invcYc(10)

根据式(10)求得城乡收入差距与健康资本投资的关系,即:

dφ=-F/φF/d=-

1+1-δ-ε1-α-β·d·

1-δ-ε1-α-β··φ<0(11)

由式(11)可知,在其他要素不变时,城乡收入差距是健康资本投资的减函数。由此,提出假设H2:增加健康资本投资可以缩小城乡收入差距,即健康资本投资存在“共同”效应。

3. 健康资本投资的“共同富裕”效应

共同富裕既要求保持较高的经济增长,又要有较好的收入分配,要求促进效率的同时注重公平、提升居民收入水平的同时调整收入分配结构[27]。一方面,健康资本投资可以有效提升居民收入水平。通过提升居民健康水平,降低疾病风险与失能风险,从而增加有效劳动规模与劳动参与时间[32],激发教育、培训潜力并提升教育投资回报率[9],避免因健康状况不佳

导致自身人力资本贬值进而限制个人与家庭收入水平提升。另一方面,健康资本投资能够有效缩小收入差距。由于边际报酬递减规律的存在,随着健康资本投资增加,其对投资规模小的地区产生的边际效用会逐渐高于投资规模大的地区,同时由于农村地区健康资本投资的减贫效应高于教育资本,那么增加健康资本投资可为农村、低收入地区带来的劳动供给效应多于城市、高收入地区[33],从而保证农村、低收入地区的劳动供给持续性与收入稳定性,在一定程度上缩小城乡间、地区间的收入差距。因此,提出假设H3:增加健康资本投资能够有效促进共同富裕,即健康资本投资存在“共同富裕”效应。

本研究的相关理论机制图见图1。

四、研究设计

1. 模型设定

首先,根据前面的理论分析与研究假设,构建如下基准计量模型探究健康资本投资的共同富裕效应:

lnpgdpit=α+βlninvit+δ′Xit+μi+vt+εit(12)

gapit=α+βlninvit+δ′Xit+μi+vt+εit(13)

lngtfyit=α+βlninvit+δ′Xit+μi+vt+εit(14)

其中,lnpgdp、gap、lngtfy为被解释变量,分别衡量居民收入水平、城乡收入差距、共同富裕水平,lninv为核心解释变量,表示健康资本投資,包括政府健康投资与个人健康投资,X为省级层面控制变量集合,包括城镇化率、老龄化程度、失业率及经济开放程度,i为省份,t为时间,μi、vt分别代表省份固定效应与年份固定效应,εit为随机扰动项。

其次,为明确健康资本投资对居民收入水平、城乡收入差距及共同富裕水平在扰动项不同分位点上的异质性,设定分位数回归如下:

Qit=σ(τ)lninvit+ρ(τ)Xit(15)

其中,τ表示相应分位数,Qit为相应分位数下的被解释变量,包括居民收入水平、城乡收入差距与共同富裕水平,X为省级层面的控制变量。

最后,增加健康资本投资,不仅可以增加有效劳动供给数量,还能够提升劳动力健康水平、教育人力资本等人口素质,借鉴巴伦(Baron)和肯尼(Kenny)提出的中介效应逐步检验法[34],以劳动供给与人口素质为中介变量,探究健康资本投资共同富裕效应的形成机制,模型设定如下:

labquantityit/popqualityit=α+β1lninvit+δ′Xit+μi+vt+εit(16)

lngtfyit=α+β2lninvit+γlabquantityit/popqualityit+δ′Xit+μi+vt+εit(17)

其中,中介变量labquantityit、popqualityit表示劳动供给与人口素质,其他变量与前面保持一致。

2. 变量选取

(1)被解释变量。居民收入水平(lnpgdp),使用人均国民生产总值对数值来衡量我国居民人均收入状况,该值越大,表明居民收入水平越高;城乡收入差距(gap),采用城市与农村居民人均收入之比来衡量,该值越大,表明城乡收入差距越大;共同富裕水平(lngtfy),借鉴福斯特(Forster)构造社会福利函数与万广华等衡量共同富裕水平的方法[30,35],将共同富裕定义为:gtfy=gdp×e-gini,其中,gdp的正函数代表“富裕”程度,基尼系数gini的负函数代表“共同”程度。经济发展水平提高、收入不平等程度下降均可有效提升共同富裕水平。

(2)核心解释变量。为了明确不同类型健康资本投资的共同富裕效应及其异质性,本文将健康资本投资分为两部分:政府健康投资(lnzfinv)与个人健康投资(lngrinv),分别采用各省政府卫生健康支出、各省居民个人医疗保健支出来衡量,并做对数化处理。

(3)控制变量。考虑共同富裕水平的影响因素较多,故控制随时间变化的相关因素。城镇化率(city_rate),以非农人口占总人口比重来衡量,城镇化水平的提高不仅有助于缩小城乡发展差距,还可以带动地区经济发展,提升居民收入水平。老龄化程度(old_rate),以65岁及以上人口数量占总人口的比重进行测度,随着老龄化程度加深及预期寿命延长,一方面,由于被抚养人口数量增加及抚养年限延长,中青年劳动力有效供给减少,阻碍我国经济发展与居民收入水平提升;另一方面,人口老龄化也可能通过社会保险制度设计促进经济发展[36]。失业率(emp_rate),采用城镇登记失业率作为其代理变量,基于传统理论(奥肯定律)与既有研究发现,失业率往往抑制经济增长,扩大城乡收入差距。经济开放程度(exp_rate),以进出口贸易额占GDP的比重来反映,随着对外开放水平提高,进出口贸易与国际投资推动我国经济发展,但由于贸易与投资多集中于沿海地区,会加剧地区间发展不平衡;同时我国全球价值链嵌入位靠低端,发展相关制造业会吸引农村低技能劳动力积极参与,缩小城乡间发展差距。

(4)中介变量。劳动供给(labquantity),由于老龄化与少子化的影响,我国劳动年龄人口与就业人口数量近几年均呈现下降趋势,为了准确衡量健康资本投资产生的劳动供给效应,选取劳动参与率作为其代理变量。人口健康素质(popquality_h),健康资本投资会提高居民健康水平,促进健康人力资本积累。现有研究中,部分基于投入视角选择健康支出份额、床位数、医生数等作为健康人力资本的代理变量[37],考虑到这些指标更多反映一个地区健康资本投入状况,与经济发展水平、人口规模密切相关,并非为健康人力资本存量的最优代理变量;还有研究基于产出视角,选择预期寿命、死亡率作为其代理变量,其中预期寿命作为宏观研究中的代表性指标[9],难以获得省级层面连续年度的官方数据。基于本文研究目的与已有研究[38-39],选择孕产妇死亡率作为健康人力资本的代理变量。与全年龄段人群相比,孕产妇群体作为重点医疗保障人群,往往更重视围产期前后的健康资本投资,包括注重膳食健康、调整作息时间、定期参加孕检并接受医疗服务等,其死亡率的高低更能体现因健康投资带来的健康人力资本积累。人口教育素质(popquality_e),拥有高健康人力资本的学生与劳动力会保持较高的学习效率与“干中学”效应,间接促进教育人力资本积累。借鉴已有研究,使用各省平均受教育年限作为教育人力资本的代理变量。

3. 数据来源与描述性统计

本文数据均来自《中国统计年鉴》、《中国人口与就业统计年鉴》、《中国卫生统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》以及各省份统计年鉴,选取2005—2020年的31个省级面板数据,主要变量的描述性统计如表1所示。首先,居民收入水平、城乡收入差距与共同富裕水平均存在显著差距。以共同富裕水平为例,为消除异方差进行对数化处理后,最大值与最小值仍相差6.14,说明省份间的共同富裕水平差距较大。其次,政府健康投资与个人健康投资也存在地区差异,在20分位点与80分位点处分别相差1.65、1.35,均值分别为6.23、6.59。控制变量虽存在一定差异,但都在正常范围内,不存在极端值。需要注意的是,由于西藏缺失2005—2009年失业率数据,故其样本量为491个。

五、实证分析

鉴于共同富裕包含“共同”与“富裕”两个维度[3],本研究将初步验证健康资本投资的经济增长效应(即“富裕”效应)与收入分配效应(即“共同”效应),继而重点探究健康资本投资的共同富裕效应。

1. 基准模型回归

由于本文使用的是面板数据,可选择混合效应模型、固定效应模型与随机效应模型进行回归,经过F检验、LM检验、Hausman检验后,最终选用固定效应模型【根据F检验(F(30, 455) = 875.33,p<0.001)、LM检验(chibar2=1702.12,p<0.001)、Hausman检验(chi2=48.23,p<0.001)可知,均拒绝原假设,故选擇固定效应模型。】。考虑到面板数据中存在的异方差、序列相关和截面相关问题,采用德里斯科尔(Driscoll)和克拉伊(Kraay)1998年的方法获得异方差、序列相关、截面相关稳健性标准误进行回归估计[40]。

表2报告了健康资本投资对居民收入水平、城乡收入差距与共同富裕水平的基准回归结果,控制省份与年份固定效应。根据列(1)与列(3),政府健康投资每增加1%,居民收入水平增加0.330%,城乡收入差距减少0.0019个单位【由于模型设定为半弹性模型,即政府健康投资每增加1%,城乡收入差距减少(0.188/100)个单位,并四舍五入为0.0019。】,即政府健康投资具有明显的“富裕”效应与“共同”效应。政府健康投资作为人力资本投资的重要组成部分,一方面,有助于降低健康资本折旧率、增加健康人力资本积累,保证劳动参与时间与供给规模、提升劳动生产效率,促使居民收入水平上升;另一方面,政府层面的健康支出具备公共服务供给性质,虽然存在城市偏向型的健康资本投资,但由于健康资本投资的边际效应递减规律,仍可有效缩小城乡之间收入差距。

根据第(2)与(4)列可以发现,个人健康投资每增加1%,居民收入水平增加0.226%,存在显著增收效应,验证了假设1。个人健康投资的收入分配效应不具有统计显著性,这可能是因为,一是通过个人健康投资增加健康人力资本,对低收入群体工资性收入水平提升幅度更明显,有助于缩小城乡收入差距;

二是农村居民健康投资占可支配收入比重与生存型边际消费倾向高于城镇居民[41],作为消费支出的个人健康投资持续增加,对农民经营性收入的挤出效应更明显,这将扩大城乡收入差距[42];

三是个人健康投资过高,往往伴随着家庭成员因疾病造成的高额医疗支出,由于我国基本医疗保险制度安排下城镇职工医疗保险的实际报销比例高于新型农村合作医疗[43],面对灾难性卫生支出时农村基本医疗保险的阻断效应也弱于城镇[44],进一步扩大城乡收入差距。

探究了政府与个人健康投资对居民收入水平、城乡收入差距影响后,第(5)—(6)列继续考察了政府与个人健康投资的共同富裕效应。可以发现,政府健康投资与个人健康投资每增加1%,共同富裕水平分别增加0.212%、0.123%,政府健康投资的共同富裕效应明显优于个人健康投资。通过健康资本投资提高全民健康素质,增加社会劳动供给规模与供给质量,扎实推进共同富裕,据此验证了假设3。第(7)列控制了各省份城镇与农村个人健康投资后,发现城乡个人健康投资差距扩大会抑制共同富裕水平提升。个人健康投资往往随收入水平同向变动,城乡个人健康投资比增加意味着个人收入差距逐渐拉大,进而阻碍共同富裕水平提升。

从控制变量的结果来看,一方面,城镇化水平与经济开放程度均可提高居民收入水平,缩小城乡收入差距,一定程度上提升我国共同富裕水平。城镇化产生的集聚效应有助于产业结构优化与基础设施建设,同时经济开放程度越高,国际贸易与投资规模越大,推动国内制造业、服务业发展,带动农村剩余劳动力向城镇转移,有助于提高居民收入水平,缩小城乡间收入差距。另一方面,老龄化程度增加会抑制共同富裕水平提升,人口老龄化不仅促使劳动年龄结构老化,家庭及社会抚养负担加重,还会阻碍技术进步、降低资本增速[36];失业率上升导致了失业人口增加、有偿劳动时间减少,进而抑制了居民收入水平提升,同时失业率上升会推动地方政府采取歧视民工的就业政策[45],进一步扩大城乡收入差距。

2. 稳健性检验

考虑到传统均值回归的局限性及我国居民收入水平、城乡差距存在的极化现象,使用分位数模型刻画健康资本投资在不同分位数情形下的“富裕”效应、“共同”效应及“共同富裕”效应,结果如表3所示。理论上讲,若健康资本投资对于低收入地区的边际增收效应大于高收入地区,则能够缩小地区间收入差距,反之,则不利于缩小收入差距[46]。表3列(1)与(2)分别探究政府健康投资与个人健康投资对居民收入水平的影响。在20%、80%的分位数上,政府健康投资与个人健康投资对居民收入水平都具有提升作用,且两种健康资本投资对低收入地区的增收效应显著大于高收入地区,这将在增加居民收入的同时益于缩小地区间收入差距。第(3)列与第(4)列显示,不论城乡收入差距大小,政府健康投资均存在显著收入分配效应,且在城乡收入差距越大的省份作用越明显;而个人健康投资仅在收入差距较小的省份具有显著影响。由前面可知,虽然个人健康投资的平均收入分配效应并不显著,但对于城乡收入差距小的地区,个人健康投资仍可有效调节收入分配,一定程度上验证了假设2。第(5)与(6)列中,政府与个人健康投资在不同分位点上均存在显著的共同富裕效应。其中,政府健康投资对于高共富程度与低共富程度省份的促进效应基本持平,个人健康投资对于低共富程度省份的效应略高,有助于共同富裕水平实现省份间的收敛。实现政府与个人健康投资之间的有效互补,最大化促进我国共同富裕水平。

为了加强研究结论的严谨性与可信性,继续从以下三个方面进行稳健性检验:一是替换核心解释变量,借鉴王弟海等的研究,采用每千人口床位数与每千人口卫生技术人员来替换政府健康投资[19],使用门诊病人次均检查费用来替换个人健康投资。二是排除其他政策影响。党的十九大报告中提出“实施健康中国战略”,为人民群众提供全方位、全周期的健康服务,各省市陆续开展健康教育、健康促进工作,对增加健康投资、培养健康意识、提升人力资本产生重要影响。为了避免政策影响,剔除2018年后数据进行估计。三是改变样本范围。考虑到直辖市财政医疗卫生支出、个人收入消费水平与其他省市存在差距,同时医疗资源优势与医疗服务专业程度也领先于其他省市,剔除四个直辖市数据重新估计。从表4回归结果来看,不论是替换核心解释变量、排除“健康中国战略”的政策影响,还是改变回归样本范围,政府健康投资与个人健康投资对共同富裕的影响仍然显著为正,表明基准回归结果具有稳健性。

3. 内生性讨论

虽然健康资本投资能够促进共同富裕,但随着共同富裕水平提升,政府财政收入与个人收入随之增加,反过来又会促进健康投资,这种双向因果关系与可能存在的遗漏变量都将导致内生性问题,因此,通过寻找合适的工具变量来缓解内生性问题。一方面,以我国传染性疾病肝炎患病率作为工具变量。由于政府与个人健康投资增加,居民健康水平以及日常生活中传染性疾病预防意识不断提升,加上疫苗接种的普及,使得传染性疾病的患病率不断降低,满足相关性;乙肝等类型传染性疾病主要是通过母婴、血液传播,而母婴传播往往发生在个体婴幼儿时期,这与当前共同富裕水平并无直接联系,满足外生性。另一方面,借鉴李长安、杨智姣的方法[47],选取地区卫生机构密度作为工具变量。从相关性看,地区卫生机构大部分由政府管理,其建立必然会伴随着财政卫生健康支出,同时卫生机构密度增加会提升居民医疗可及性,提高就医概率并增加个人健康支出;从外生性看,卫生机构密度由其所在省土地面积与机构数量决定,与当前的共同富裕水平并无必然联系。使用两阶段最小二乘法进行估计。根据表5可知,第一阶段F统计量均大于10,即所选工具变量与内生变量高度相关,并通过工具变量识别不足检验以及弱工具变量检验,当第(3)—(6)列加入所有工具变量时,过度识别检验不显著,表明工具变量之间并不矛盾。此外,考虑到可能存在异方差,列(5)与(6)使用迭代GMM进行回归。不论政府健康投资,还是个人健康投资均能促进我国共同富裕水平的提升,保证了研究结论的稳健性。

4. 异质性检验

考虑到不同地域间的经济发展水平与居民保健意识存在差异,以及健康资本投资在区域间的非均衡性,本文将全国划分为东部、中部与西部三大区域,深入分析健康资本投资的共同富裕效应的区域异质性,结果如表6所示。一方面,不论哪个区域,政府健康投资的共同

富裕效应均显著为正。其中,政府健康投资对中部地区边际贡献最大,对于东部与西部地区的边际贡献基本一致。这可能是因为,受限于经济发展水平,西部地区的财政支出主要用于生产建设领域,政府健康投资水平相对较低,而东部地区的人口与资源的流动性较强,使得政府健康投资的正外部性较大[48]。另一方面,个人健康投资的共同富裕效应仅在东部地区显著,在中西部地区不显著,是因为相比东部而言,中西部地区居民人均收入水平较低,用于医疗保健的个人健康支出相对较少且医疗保健意识相对薄弱,同時中西部地区收入分配不平等现象比东部更加严重,因此,中西部地区个人健康投资的共同富裕效应不显著。

六、进一步分析

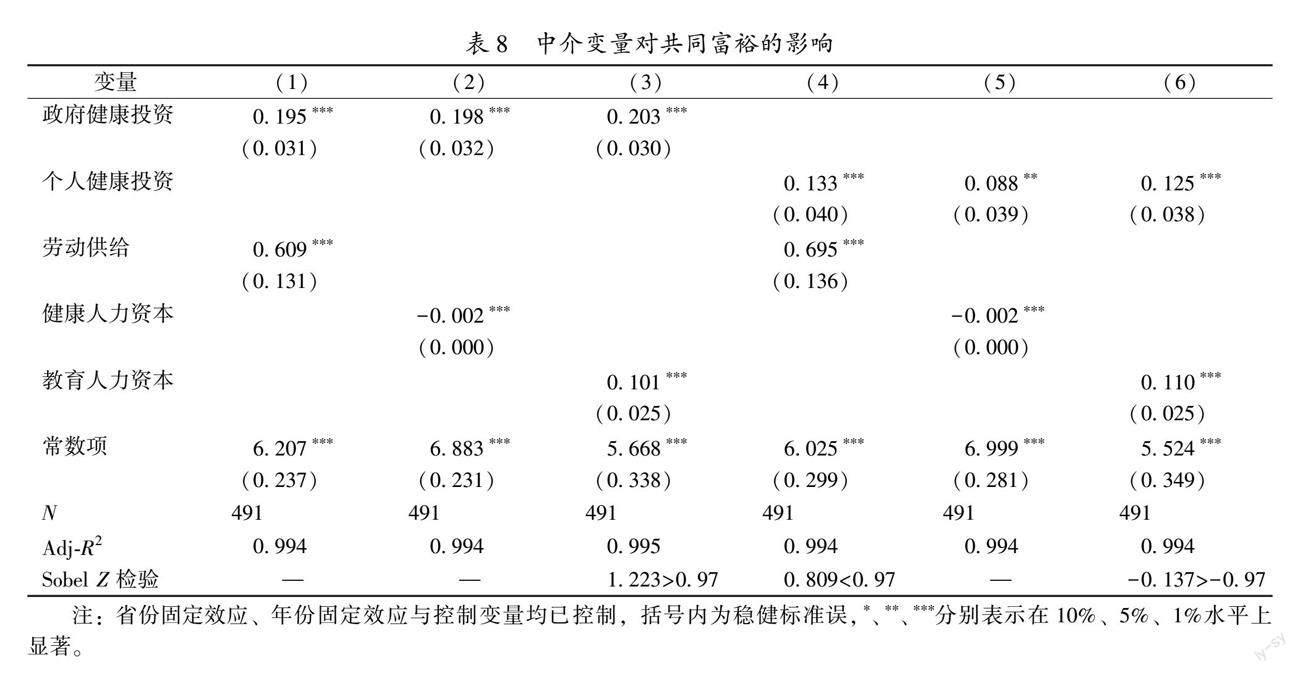

政府健康投资与个人健康投资存在显著的共同富裕效应,为了进一步探究健康资本投资共同富裕效应的形成机制,并检验政府健康投资与个人健康投资的共同富裕效应是否存在影响路径上的异质性,本研究结合已有文献对可能存在的路径进行探讨。

其一是劳动供给路径:健康资本投资→增加劳动供给→促进共同富裕。随着健康资本投资增加,一方面,提升劳动者自身健康水平,增加劳动参与率,保证劳动供给时间;另一方面,疾病预防与医疗保健工作将会发挥效用,提升老年人与未成年子女的健康素质,降低因照料患病亲属所减少的劳动力供给。因此,以劳动供给作为中介变量,由于老龄化程度加深导致我国劳动年龄人口与就业人口数量逐年下降,这是不可抗力因素所致,故选择劳动参与率表示劳动供给水平,并以城镇非私营单位、国有单位、城镇集体单位与其他单位就业人员数之和占15—64岁劳动年龄人口的比重衡量。

其二是人口素质路径:健康资本投资→提升人口素质→促进共同富裕。一方面,健康资本投资将会直接改善自身健康水平,提高健康资本存量,尤其是依赖于体力劳动的低技能劳动力、农村劳动力;另一方面,健康资本投资会间接促进教育人力资本积累,较高的健康水平将会提升学生的学习效率与课堂出勤率、适龄劳动人口的学习能力与培训效果,从而推进共同富裕。因此,以人口素质作为中介变量,并以孕产妇死亡率衡量的健康人力资本与人均受教育年限衡量的教育人力资本来表示。

根据式(16)与式(17)检验中介效应是否存在,对系数β1、γ进行检验。若两个系数均显著,则继续检验β2,如果β2仍显著,则表明存在部分中介效应,否则存在完全中介效应;如果系数β1、γ中有一个系数不显著,则需进行Sobel检验,若通过检验,则表明存在中介效应。从表7和表8可以发现,首先,政府健康投资可以通过提高劳动供给率、增加健康与教育人力资本存量产生共同富裕效应。增加政府健康投资短期内能为全体人民提供优质医疗资源、增加医疗可及性,长期内還可为我国提供充足的“银发劳动力”,发挥低龄老年群体人力资本优势,获得持续知识溢出来促进共同富裕。其次,个人健康投资通过增加健康人力资本这唯一路径产生共同富裕效应。作为微观经济主体,个人通过购买健康产品与保健服务,满足自身增强体质、预防疾病的个体健康需求,提高健康人力资本存量促进共同富裕。由此可见,政府健康投资与个人健康投资的共同富裕效应形成机制存在明显差异。

七、结论与政策启示

全民健康与共同富裕是政府和社会各界关注的焦点。实现全民健康,既是个人全面发展和社会全面进步的重要基础,也是推进共同富裕的基本前提。基于此,本文采用2005—2020年省级面板数据,初步探究政府与个人健康投资的经济增长效应与收入分配效应,继而聚焦于健康资本投资的共同富裕效应,主要结论如下。

一是健康资本投资能够有效提高居民收入水平、缩小城乡收入差距,存在显著的共同富裕效应。通过增加政府与个人健康资本投资,充分发挥人力资本的增长与平衡效应成为推进我国共同富裕的一条现实路径[41]。从投资类型来看,政府健康投资的共同富裕效应明显优于个人健康投资,再次验证了封岩、柴志宏的结论并进行了一定拓展[49]。此外,在城乡发展不平衡的背景下,城乡个人健康投资差距扩大会进一步阻碍共同富裕水平提升。

二是健康资本投资的共同富裕效应存在区域异质性。政府健康投资的共同富裕效应虽在任何地区都显著存在,但对于中部地区的效应远高于东、西部,这与健康投资的增收效应随规模增加而递减所不同[20]。为此,不仅应考虑投资规模,也应重视人口流动与资源配置的外部性。与东部相比,中西部地区个人健康投资规模相对较少且医疗保健意识薄弱,导致个人健康投资的共同富裕效应仅在东部地区显著。

三是政府健康投资的共同富裕效应产生路径与个人健康投资存在差异。具体来说,政府健康投资通过增加劳动供给与提升人口健康、教育素质来促进共同富裕,而个人健康投资通过提升人口健康素质这唯一渠道产生共同富裕效应。这意味着,作为公共财政支出的政府健康投资与私人消费支出的个人健康投资存在本质区别,促进共同富裕应注重政府与个人健康投资的有效互补。

基于以上研究结论,本文得到如下政策启示。

一是统筹区域间政府健康投资,注重农村偏向型增长。一方面,各级政府应增加公共财政中医疗卫生支出,推动医疗卫生机构改革,加强医疗保障能力建设,提高健康医疗投资回报率,提升全民健康素养。

另一方面,政府健康投资具有益贫式增长的特点,应注重农村偏向型的政府健康投资。面对我国城乡发展不均衡这一现实,通过增加医疗保健投资,加快农村医疗卫生体系构建,改善农民健康水平,提高农民劳动供给与效率,避免因病致贫、因病返贫的现象出现。

二是保证城乡个人健康投资均衡增长,注重政府与个人健康投资有效互补。首先,通过政策引导与教育宣传,提升个人健康投资的投入产出效率,避免过度医疗、无效医疗投资现象,防止城乡健康投资差距持续扩大。

其次,提高居民医疗保健意识,尤其是农村居民。以医保政策作为调节手段,促使农村居民逐步增加个人健康投资,以卫健部门督导作为调节措施,降低医疗机构逐利性、保障医疗服务供给均衡。最后,保证政府健康投资与个人健康投资有效组合,最大程度提升共同富裕水平。

三是注重人力资本积累,发挥教育人力资本与健康人力资本相互促进作用。对于接受正式教育的群体,通过均衡城乡教育发展机会、教育资源配置及教育资本投资,提高知识素养与健康预防意识;对于接受非正式教育的群体,通过知识宣讲、经验教育与代际教育等方式,提升自身健康素养,重视自身健康投资行为,提高健康投资回报率,保证政府与个人健康投资实现预期效果,扎实推进共同富裕。

参考文献:

[1]刘培林,钱滔,黄先海,董雪兵. 共同富裕的内涵、实现路径与测度方法[J].管理世界,2021(8):117-129.

[2]原新,金牛,刘旭阳. 中国人口红利的理论建构、机制重构与未来结构[J].中国人口科学,2021(3):17-27.

[3]王卫东,白云丽,罗仁福. 教育对农村劳动力职业代际流动的影响[J].经济经纬,2020(5):37-44.

[4]ZON A V,MUYSKEN J. Health as a principal determinant of economic growth[J]. Journal of Health Economics,2003, 20(2):169-185.

[5]LUCAS R E. On the mechanics of economic development[J].

Journal of Monetary Economics,1999,22(1):3-42.

[6]余长林. 人力资本投资结构与经济增长——基于包含教育资本、健康资本的内生增长模型理论研究[J].财经研究,2006(10):102-112.

[7]厉克奥博,李稻葵,吴舒钰.人口数量下降会导致经济增长放缓吗?——中国人力资源总量和经济长期增长潜力研究[J].人口研究,2022(6):23-40.

[8]BARRO R,BARRO J R. Three models of health and economic growth[R]. Harvard University Working Paper,1996.

[9]张颖熙,夏杰长.健康预期寿命提高如何促进经济增长?——基于跨国宏观数据的实证研究[J].管理世界,2020(10):41-53.

[10]洪岩璧,刘精明.早期健康与阶层再生产[J].社会学研究,2019(1):156-182.

[11]黄娴静,彭丹丹. 政府健康投资与经济增长的倒“U”型關系——基于健康老龄化视角[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2020(6):143-150.

[12]GONG L,LI H,WANG D. Health investment, physical capital accumulation, and economic growth[J]. China Economic Review,2012,23(4):1104-1119.

[13]王弟海,龚六堂,邹恒甫. 物质资本积累和健康资本投资:两部门经济模型[J].中国工业经济,2010(5):16-26.

[14]陈斌开,林毅夫. 发展战略、城市化与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013(4):81-102.

[15]田柳,周云波.基于教育和年龄结构调整的中国城镇居民收入差距研究[J].经济学动态,2017

(3):74-85.

[16]程锐,马莉莉. 人力资本结构优化视角下的城乡收入差距——来自省级层面的经验证据[J].北京工商大学学报(社会科学版),2022(3):113-126.

[17]刘丰.预期寿命延长有助于降低收入不平等吗?——人力资本视角的影响机制考察与实证[J].上海经济研究,2022(11):88-97.

[18]BHATTACHARJEE A,SHIN K,SUBRAMANIAN C. Healthcare investment and income inequality[J].Journal of Health Economics,2017,56(c):163-177.

[19]王弟海,黄亮,李宏毅. 健康投资能影响跨国人均产出差距吗?——来自跨国面板数据的经验研究[J].经济研究,2016(8):129-143.

[20]严成樑,崔小勇. 资本投入、经济增长与地区差距[J].经济科学,2012(2):21-33.

[21]刘李华,孙早.人口老龄化、居民健康与收入不平等[J].经济科学,2022(5):135-149.

[22]李成友,孙涛,王硕.人口结构红利、财政支出偏向与中国城乡收入差距[J].经济学动态,2021(1):105-124.

[23]李实. 共同富裕的目标和实现路径选择[J]. 经济研究,2021(11):4-13.

[24]黄祖辉,叶海键,胡伟斌.推进共同富裕:重点、难题与破解[J].中国人口科学,2021(6):2-11.

[25]尹志超,文小梅,栗传政.普惠金融、收入差距与共同富裕[J].数量经济技术经济研究,2023(1):109-127.

[26]李实,杨一心.面向共同富裕的基本公共服务均等化:行动逻辑与路径选择[J].中国工业经济,2022(2):27-41.

[27]赖德胜. 在高质量发展中促进共同富裕[J].北京工商大学学报(社会科学版),2021(6):10-16.

[28]庄琦.始终把人民健康放在优先发展的战略地位——党的十八大以来健康中国行动的成就与经验[J].管理世界,2022(7):24-37.

[29]GROSSMAN M. On the concept of health capital and the demand for health[J].Journal of Political Economy,1972,80(2):223-255.

[30]万广华,江葳蕤,赵梦雪.城镇化的共同富裕效应[J].中国农村经济,2022(4):2-22.

[31]陆铭,陈钊. 城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究,2004(6):50-58.

[32]廖宇航.健康风险冲击对劳动参与的影响——一个反事实的因果分析[J].人口与经济,2019(4):30-46.

[33]程名望,JIN Yanhong,盖庆恩,史清华. 农村减贫:应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J].经济研究,2014(11):130-144.

[34]BARON R M,KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic,and statistical considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(2):1173-1182.

[35]SEN A,FOSTER J . On economic inequality[M]. London:Oxford University Press,1973:132-135.

[36]蘇剑. 人口老龄化如何影响经济增长——基于总供给与总需求的分析视角[J].北京工商大学学报(社会科学版),2021(5):14-23.

[37]戴琼瑶,刘家强,唐代盛.中国人力资本红利及空间效应研究[J].人口研究,2021(5):33-48.

[38]余静文,苗艳青.健康人力资本与中国区域经济增长[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2019(5):161-175.

[39]CHEN Y, JIN G Z. Does health insurance coverage lead to better health and educational outcomes? evidence from rural China[J]. Journal of Health Economics, 2012,31(1):1-14.

[40]DRISCOLL J C, KRAAY A C. Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data[J]. Review of Economics and Statistics,1998,80(4):549-560.

[41]温涛,向栩.实现共同富裕的一个路径探索:人力资本的增长与平衡效应检验[J/OL].改革,http://knx.cnki.net/kcms/detail/50.1012.F.20230228.1701.002.html.

[42]李江一,李涵.城乡收入差距与居民消费结构:基于相对收入理论的视角[J].数量经济技术经济研究,2016(8):97-112.

[43]金双华,于洁,田人合.中国基本医疗保险制度促进受益公平吗?——基于中国家庭金融调查的实证分析[J].经济学(季刊),2020(4):1291-1314.

[44]于新亮,郭文光,王超群,于文广.持续灾难性卫生支出测度、城乡差异与医疗保险阻断效应评估[J].南方经济,2021(11):80-96.

[45]章元,刘时菁,刘亮. 城乡收入差距、民工失业与中国犯罪率的上升[J].经济研究,2011(2):59-72.

[46]苏红键.自然禀赋与地区发展:兼论南北经济差距扩大现象[J].中国软科学,2022(10):61-71.

[47]李长安,杨智姣.政府卫生支出对代际收入传递的影响[J].财政研究,2022(10):33-45.

[48]何凌霄,南永清,张忠根. 老龄化、健康支出与经济增长——基于中国省级面板数据的证据[J].人口研究,2015(4):87-101.

[49]封岩,柴志宏.健康人力资本对经济增长的影响[J].经济与管理研究,2016(2):21-27.

The Common Prosperity Effect of Healthy Human Capital Investment

HU Yaoling1,2 , XU Yangyang1

(1.School of Economics, Hebei University, Baoding 071000,China;

2.Center for Common Prosperity Research, Hebei University, Baoding 071000,China)

Abstract:National health and common prosperity are the focus of attention of the government and all sectors of society. To achieve a higher level of national health is not only the inevitable result of common prosperity, but also the basic condition for common prosperity. Using the provincial panel data from 2005 to 2020, this paper explores

the common prosperity effect of government health investment and personal health investment from the perspective of human capital, which can reveal the mechanism path and heterogeneous impact of health capital investment to promote the common prosperity. The results show that government health investment and personal health investment can improve the residents income level and narrow the income gap between urban and rural areas, which have a significant common prosperity effect. The common prosperity effect of government health investment is better than that of

personal health investment, in other words, government health investment has a greater effect on the level of common prosperity. The widening gap between urban and rural areas in personal health investment will hinder the improvement of common prosperity. After a series of robustness tests such as replacing the regression model, replacing key variables, eliminating policy influences and selecting instrumental variables to solve the endogenous problem, the study findings remain valid. The analysis of regional heterogeneity shows that the co-prosperity effect of government health investment was significant in any region, and the co-prosperity effect of government health investment in the central region was higher than that in the east and west, while the co-prosperity effect of individual health investment was only significant in the eastern region. Further mechanism analysis shows that government health investment produces a co-prosperity effect by increasing the labor supply and improving the health and educational quality of population, while personal health investment only produces the common prosperity effect by improving the populations health quality, and the common prosperity effect formation mechanism of the two is heterogeneous. Therefore, it is necessary to coordinate and link the government investment in health and pay attention to the rural-biased growth. In order to balance the urban and rural investment in personal health and realize the effective complementarity of government and personal health investment, we should give full play to the mutually reinforcing role of educational and health human capital, and then solidly promote the common prosperity.

Keywords:government health investment;personal health investment;affluence effect;common effect;common prosperity effect

[責任编辑 刘爱华]