智能制造背景下西安市制造业高质量发展的对策研究

许璐

在秦创原平台的引领下,西安产业体系更加完善,产业核心竞争力显著增强。“十四五”时期是西安市推进产业基础高级化、产业链现代化,加快构建现代产业体系,推动经济高质量发展的关键期。陕西应立足当前产业发展现状,深刻把握未来产业发展方向,抓住新一轮科技革命和产业革命的重要机会窗口,着力构建面向未来的现代产业体系,为国家中心城市建設筑牢产业根基。整体来说,西安应该从产业体系构建、产业集群强化、产业配套完善等方面确立“十四五”期间西安制造业高质量发展的战略思路。

随着全球制造业加快迈向数字化、智能化时代,智能制造正逐步成为全球产业发展和变革的重要趋势。作为丝绸之路经济带新起点,西安拥有雄厚的制造业基础和科研资源,智能制造相关产业呈现快速发展态势。

西安市制造业发展现状

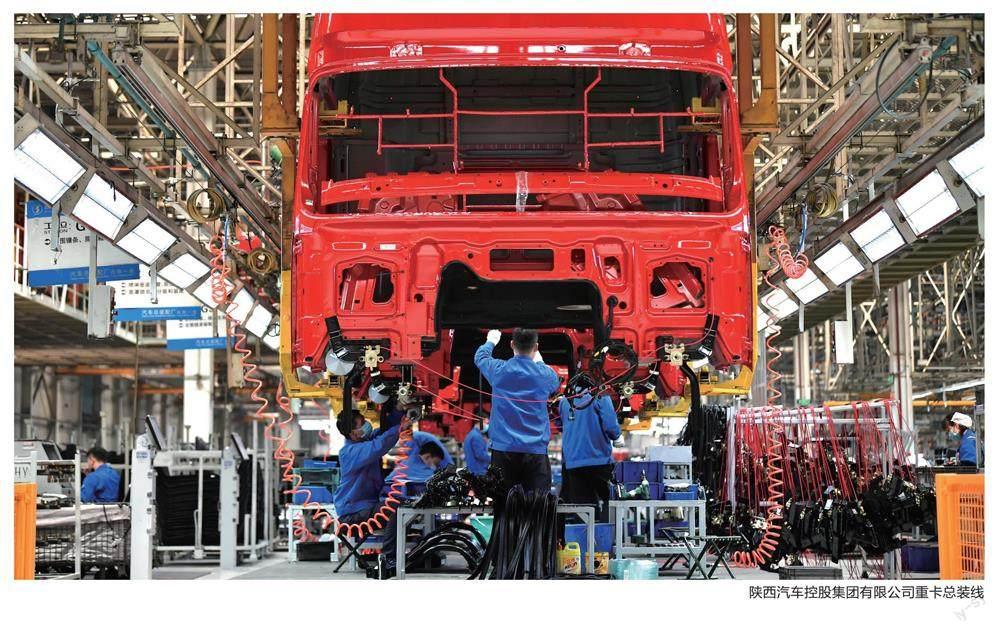

凭借高校和科研院所等丰富的科教资源,西安已聚集了一批“单项冠军”和“小巨人”企业。2022年,西安不断围绕秦创原创新驱动平台推动产业高质量发展,建设具有西安特色的现代产业体系,全面提升产业核心竞争力和城市发展能级。充分发挥“链主”企业示范带头作用,加快完善产业链上下游配套,各类创新平台载体向产业注入创新动力源。西安逐渐形成了以比亚迪、陕汽、隆基绿能、陕鼓、铂力特等19条产业链为链主的产业发展格局,在秦创原平台的引领下,西安产业体系更加完善,产业核心竞争力显著增强。西安在深耕智能制造领域,打造“制造业新引擎”方面,将再添新动能。

(一)专利申请授权情况

专利申请量反映技术发展活动是否活跃,专利申请越多,表示企业的创新能力越高,企业就越有活力,也说明企业对研发投入更多,这从侧面也反映出知识产权对企业发展的重要性。发明专利数代表着科技创新能力,而科技创新能力决定着一个企业的发展。发明专利占比越大,说明其创新能力越强,企业的发展越好。2018-2019年,我国专利申请量和发明专利数总体上呈现增长趋势,专利申请量增长了10.7%,发明专利数增长了7.3%。2018-2019年,陕西发明专利占比位列全国第9和第6位,排名有所上升,说明陕西的创新能力有所增强。

专利授权数代表专利的数量,反映了申请专利的质量。授权数越高越好,说明专利申请的质量也就越高,也代表了科技创新引领企业的势头越好。2016-2019年全国的专利授权书在逐年攀升,且增长速率在加快,全国的科技创新能力也在逐年攀升。在2016-2019年间,陕西专利授权数在全国排名分别为第11、第16、第17和第16位,在2017年之后,陕西专利授权数在逐年上涨,在西部地区,陕西专利授权数位列第1,但与发达地区广东、江苏、浙江等相比还存在较大差距。

(二)R&D经费投入情况

有效的知识产权,尤其是专利,对于科技型企业带来的效益是巨大的,但由于其R&D费用是一笔巨大的费用支出且研发过程中存在巨大的风险,这就要求企业合理支配研发费用,但随着研发的价值逐渐被企业和国家认识到,一方面企业在加大其研发经费,另一方面政府对企业的研发也给了很大的财政支持。

企业自有资金与政府财政支持是目前企业R&D活动经费的两个主要来源。2019年,陕西R&D活动政府财政支持投入2641610万元,占比47.37%,远超过全国平均水平的1463648万元,而企业资金投入为2934581万元,占比52.63%,远远低于全国的平均水平。陕西企业自身的资金投入与广东、江苏等制造业发达的省份相比还有巨大的差距,相关企业应认识到科技创新对企业发展的重要性,认识到研发活动的价值所在,对企业的资金进行合理配置,将更多的资金投入到科技创新与研发中来。陕西制造业主要分布在西安市,因此西安制造业近年来的R&D支出可以在一定程度上反应陕西制造业的R&D支出,2014-2019年R&D支出逐年上升,且投入涨幅越来越大,这表明制造企业逐渐意识到科技创新对企业发展的重要性,并逐年加大对研发的投入。

综上,陕西制造企业R&D支出中企业资金投入量在全国处于中等水平,但政府财政支持却名列前茅,总体上,陕西研发经费呈现逐年增长趋势。

西安市智能制造业发展存在的问题

“十三五”时期,陕西省经济结构持续优化,能源化工、航空航天、装备制造、电子信息等产业集群不断壮大,但产业结构偏重、能源结构偏煤与碳达峰、碳中和工作要求不相适应。具体问题可概括如下:

(一)工业规模薄弱,对建设国家中心城市的支撑作用不明显

产业是建设国家中心城市的关键支撑,纵观上海、广州等国家中心城市,其产业发展具有以下特征:一是作为国家组织经济活动和配置资源的中枢,其产业发展具有部门齐全、分工细密、生产集中的特点,形成了相对独立的复杂产业分工体系;二是作为区域产业升级的先锋,其产业具有较强的集聚与辐射特征;三是作为国家科技创新中心和综合交通枢纽,其产业有很强的创新能力和国内国际空间联系性。对比来看,西安当前产业体系与国家中心城市的要求还存在一定差距,不能充分发挥产业支撑作用。

首先,虽然西安产业(工业)门类齐全,共涉及36个工业门类,但是整体规模较小,工业监测的十大重点行业只有三个对全市贡献率在10%以上。从工业产值口径来看,2018年九个国家中心城市工业产值(亿元)分别为北京(4464.6)、上海(8694.95)、广州(5621.73)、重庆(5997.7)、天津(6962.71)、成都(5663.75)、武汉(5076.21)、郑州(3746.2),西安只有1874.36亿元,倒数第一。

其次,西安虽然形成了汽车制造、电子信息制造、新材料等主导产业,但是这些产业的发展多是以少数龙头企业作为支撑,未能形成较强的集群发展模式,产业配套和辐射能力相对较弱。以汽车制造业为例,汽车制造是西安第一产值突破千亿的产业,拥有比亚迪、法士特、陕汽、德仕等一批大型汽车制造企业,2018年汽车行业占全市工业总产值的20%,占装备制造业的一半,但产值仅占全国的2%左右。汽车产业集群也较为单薄,本地配套率低,比如陕汽集团作为西安汽车行业的龙头企业,周边配套企业缺乏,市内配套率不足20%。

(二)工业结构与中国经济增长趋势错配,区域经济发展存在系统性风险

西安规模以上重工业总产值占规上工业总产值的比重长期保持在80%以上,是典型的重工业主导的工业体系。然而,“十四五”期间我国经济下行压力和不确定性将持续加大,重工业增速下滑和比重下降是大势所趋。在此背景下,西安可能面临工业结构失衡、增长放缓的系统性经济风险。

(三)数字经济生态不健全,经济增长新引擎无法全面启动

以互联网、5G、人工智能、边缘技术等为代表的数字经济将是“十四五”期间拉动经济增长的新引擎。但陕西在数字经济方面发展明显滞后,一方面表现为数字经济规模较小,另一方面表现为数字经济生态不健全。中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书(2019)》显示,2018年我国数字经济规模达到31.3万亿元,占GDP比重为34.8%。陕西数字经济规模在全国排名比较靠后,低于河南、河北、安徽、辽宁等省份。虽然白皮书没有发布西安数字经济规模,但是从陕西经济构成可以推测出西安数字经济规模在全国占比较小。从数字经济产业生态来看,虽然西安在集成电路、智能终端等数字经济核心层具有一定的优势,但在互联网、大数据、云计算等平台层和应用层发展滞后,未能形成完整的数字经济生态体系,难以充分发挥数字经济的增长引擎作用和对传统产业的赋能作用。西安数字经济发展还集中在ICT基础设施层面,没能形成ICT、数字产业化、产业数字化协调发展的完整产业生态系统。

当前西安市制造业创新体系存在的问题

现代创新体系是“十四五”时期西安经济高质量发展的动力源泉,也是西安建设国际化大都市和西部中心城市的战略支撑点。与支撑西安经济高质量发展的要求相比,西安制造业创新体系还存在诸多结构性短板和体制性问题。

(一)研发投入强度高,但投入规模较小、结构性矛盾突出

西安市科技资源较为丰富,拥有普通高校63所,国家级、省级重点实验室163个,国家级工程技术研究中心2个,以及一大批国防科研院所。2018年西安R&D经费投入强度达到5.1%,居全国第2。但是,西安在2018年中国城市创新竞争力排名中只排到第6名。高校和科研机构研发投入高,企业研发投入少;军工科研机构研发投入高,其他科研机构投入少;有研发投入的企业投入强度较大,无研发活动的企业数量较多。西安市2018年科研院所研发经费投入占总研发经费的比例达到50%,远远高出全国均值13.8%,排第1,其中90%来自军工科研院所;高校研发投入占8.31%,排第16,稍高于全国均值7.2%;规上工業企业仅占30.67%,远低于全国均值68.2%,排倒数第2。

(二)科技创新的供需错配问题严重

首先,科技创新成果的供需错配严重,一方面军工科研院所的研发与市场需求错配,“大院里”的科研对接不上车间里的生产,研发到生产各自在封闭的循环中运行,科技与经济分割的问题较为严重;另一方面科技成果与未来的产业需求错配。西安在材料、工程科学等领域优势明显,但在新一代信息技术、生命科学等新兴交叉学科领域缺乏强有力的创新资源支撑。

其次,西安市公共创新载体平台的供需错配较为严重,虽然研发机构、共性技术研发中心较多,但以企业需求为导向的新型研发机构和公共创新载体平台数量较少。

(三)国家层面的公共科技资源与西安市科技进步和产业发展需求不能有效对接

西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等全国一流的高校,拥有一大批科研院所,尤其是国防科研院所,比如航天四院、航天六院,中航618所。但这些公共科研机构多数隶属于部委和陕西省,主要服务于“国家”层面(尤其是军工方面)的前沿技术和共性技术攻关,针对西安重点产业和产业集群的共性技术供给机构发展不足。另一方面,西安和这些国家级高校、科研院所对接不对等,无法形成有效的对接机制和渠道,使得公共科技创新资源不能满足西安本地的科技进步和产业发展需求。

(四)龙头企业根植性和本地创新链嵌入性较弱,未能充分发挥创新带动效应

过去十多年,西安通过招商引资引进了三星、华为、中兴、比亚迪等龙头企业,但是这些企业在西安之外拥有成熟的配套创新链,只是将西安投资项目作为生产制造基地,并未真正将西安本地企业导入其创新链中,对本地创新生态活力的提升作用不强。

推进西安市制造业高质量发展的对策建议

“十四五”时期是西安市推进产业基础高级化、产业链现代化,加快构建现代产业体系,推动经济高质量发展的关键期。陕西省应立足当前产业发展现状,深刻把握未来产业发展方向,抓住新一轮科技革命和产业革命的重要机会窗口,着力构建面向未来的现代产业体系,为国家中心城市建设筑牢产业根基。整体来说,西安应该从产业体系构建、产业集群强化、产业配套完善等方面确立“十四五”期间西安制造业高质量发展的战略思路。

(一)明确格局:构建支撑国家中心城市建设的现代工业格局

立足西安产业基础和优势,瞄准产业发展新趋势和新要求,构建以人工智能、生物医药、光电芯片、信息技术、航空航天、新材料、智能制造、新能源等八大硬科技产业为引领,以汽车及新能源汽车制造业、高端装备制造业、电子信息制造业、航空航天制造业、医药制造业、新材料业六大主导产业为支撑的梯次型发展的产业格局,进一步筑牢西安国家中心城市的产业基础(8+6)。

硬科技代表了未来产业发展方向,西安硬科技基础雄厚,科技人才、高校和科研院所云集,初步形成了硬科技“八路军”的技术优势(人工智能、航空航天、光电芯片、新材料、新能源、智能制造、信息技术、生物医学)。

(二)做强集群:深挖产业集群的带动效应

做强汽车及新能源汽车制造、航空航天、电力及能源装备三大千亿级制造业集群;培育集成电路及终端制造、新材料、生物医药、通用专用及轨道交通装备等优势制造业向千亿级迈进,发挥产业集群对经济增长的带动作用。具体而言,一是明确集群发展格局,避免区域间的同质化竞争;二是大力发展民营企业,强化民营企业在集群配套中的作用;三是强化区域协同,发挥关中平原城市群的作用,完善集群发展的区域配套。

(三)优化结构:形成产业协同发展的合力

一是从过度依赖重化工业向注重轻工业转变,适度提高轻工业比重(轻重比);二是加快先进制造业与现代服务业融合,提高先进制造业和战略性新兴产业占比(新兴产业占比);三是推进传统产业升级改造,优化传统产业内部结构(传统产业结构优化);四是加快数字经济发展,发挥数字经济在未来经济增长中的支撑作用(数字经济占比)。

(四)建设制造业强市配套的政策体系

1、“两步走”:一方面狠抓招商引资,引进激发产业发展活力的“领头狼”,另一方面,“养自己孩子”想方设法催生,培育本地企业,加大对本地企业的扶持力度。

2、“一抓一承”:加快工业布局调整,抓好工业园区建设,承接东部产业转移。

3、加入“一网”:智能制造开放式创新体系,打造“硬科技”之都,加快融入全球科技创新网络。

(五)建设适应城市发展阶段性需求的人才政策体系

1、招才引智要注重“精准”。短期内,在财政和产业尚不足以长期支撑人才补贴的现实下,对高端人才可以考虑以柔性引进为主,由人才引进向购买智力服务转变,创造差异化竞争优势,与一线城市错位竞争。与深圳的 “孔雀计划”,江苏的“抢人大战”如何竞争?西安的户籍制度已经开放,可以从改善公共品供给入手,例如改善教育供给水平,也能提高对人才的吸引力。

2、对于基础人才,由招才引智向自我培育转变。支持企业、高等院校、科研机构和社会中介组织创建产业人才发展基地,对于省委宣传部认定的示范性基地,市财政给予一定的资金奖励,各区县、开发区给予配套奖励。由吸引高端先进人才向培育中端潜力人才转变。

(六)建设适应城市产业发展需求的财税金融政策体系

通过“政府授权+跨界共治+专业运作+市场机制”模型,促进金融与产业良性互动。

1、优化财政资金支出结构,通过省上建立“国家中心城市建设发展基金”,对大西安发展规划与招商引资财力补助進行融资支持。

2、发挥大西安产业发展基金作用,重点用于科技创新、生态保护修复等领域,每年制定产业发展目标。

3、通过奖补政策,支持本地企业利用多层次资本市场、地方债、非金融企业债务工具进行直接融资。

4、创新发展金融业,统筹推进文化金融、绿色金融、军民融合金融等试验区申报,推介更多优质企业特别是科技型企业上市挂牌。

作者简介

许 璐 西安理工大学经济管理学院讲师,研究方向为产业经济学、全球价值链