音乐:看与听

马慧元

一

多年以前,我曾经写过“钢琴家的手”之类的小文,因为演奏家手的动态和身体姿态,至今对我来说是个迷人的话题。我也有自己偏好的类型,比如那种(看上去)微妙但合理的动作,全部能量贯注到音乐之中,不浪费点滴音乐之动和人身之稳,是艺术也是科学,令人叹为观止。不过我也认为,动作和音乐表达即便有关,也并非唯一。比如钢琴家瓦洛多斯(Arcadi Volodos),我本来喜欢他弹琴和触键的形态,但他身体后仰的习惯确实让我有点困惑。郎朗的演奏形态不属于我喜欢的一类,但这绝不意味我不喜欢他的演奏。

任何一个常听现场音乐会的人,哪怕只是一个常看网上演奏视频的人,都会被演奏家的动作和形象影响。人体本身就很复杂,而结合人生经验的对人体动态的判断,更不是非黑即白。音乐家可能并不鼓励观众受视觉的影响,比如我在不同场合听好几位资深音乐家都说希望观众能“闭上眼睛”,只听音响。可是音乐会存在这几百年,视觉对观众的影响从未消失,今后更不会,因为图像处理越来越容易了,“饥渴”的视觉必须被满足。在这个视频极易获得的世界,你说媒体提供了更好服务,或者更好地操纵了人脑的弱点,都可以。钢琴家古尔德曾经有个著名的观点,音乐会这种形式必将消失,因为技术越来越好的录音会取代一切。讽刺的是,录音技术的不断进步,让大家却能看到更多并且越来越喜欢看视频,包括现场直播了,而现场直播虽然不等同现场,但关键点很相似:不容重来,有形象干扰。音乐家们讨厌“看”对人的影响,但他们的音乐世界毕竟跟普通人不同:他们听音乐,往往自动开始分析和判断音乐;而普通人则在音乐中寻求世界和个人生活的回响。音乐表演终究是寻求人与人之间的联结,音乐之中的人体之动、手之动,本来也联结着心动。

二

语言学中有一个有趣的实验,让观众看某人读“ba-ba-ba”和“ta-ta-ta”,结果读音的人明明在读“ta-ta-ta”,但字幕提示是“ba-ba-ba”的观众,听到的也是“ba-ba-ba”。要命的是,我母语是中文,对辅音的分辨力应该很强了,然而每次我试验一下,尽管知道答案,仍会被迷惑。

既如此说,我们听音乐会的时候,如果看到钢琴家用力击键,哪怕效果并不响,我们会不会也先入为主地给自己一个暗示:强音来了?会。甚至还不是暗示,而是真切地听到了“强”。演奏一个长音,同时播放一个短音的音频,听者也会认为播放的是长音。面部表情丰富、动用全身去按一个键,也会让声音“听起来”饱含深情。揉弦更不用说了,揉的动作常常让人“听”到揉的效果。这样的例子太多。美国音乐心理学家马古利斯(Elizabeth Margulis)在《极简音乐心理学》一书中,就提到表演者其实很会用形体动作来引导观众。更为尴尬的是,她引用的研究结果显示:在演奏比赛中,很多人看默音的录像就正确地预测了演奏比赛的胜利者,而光听没有形象的音频却常常预测错!我猜,这大概能说明,评委也是被视觉形象所左右的,除非他们闭上眼睛评判(然而如今的比赛,人并不在帘后,评委重听的机会可能也不多)。即便评委能做到这点,又有多少观众愿意全程閉上眼睛倾听呢?事实上,“看”演奏对理解音乐有没有用?见仁见智。许多人听钢琴独奏会,非要买音乐厅舞台左侧的票以求看手,我觉得莫名其妙,乐得买音效更好的右侧;但我也承认,看不见音乐家的动作,虽然人在同一空间,“存在感”上却有点脱节。所以说音乐家现身舞台,跟观众这种现场的情感联系也并非不重要。“看音乐”,好比索要音乐家的一种亲笔签名,那是他们存在的证明,也是人心的需求。从市场角度来说,但凡十分吸引关注、粉丝众多的表演,典型如演唱会,都是表演者直面观众,面部表情呈现十分清晰的类型。一句话,观众需要一个真实的人形来存放情绪,也需要有一种表演者跟人对话的幻觉。当然还有一个原因,人对人脸有特殊的辨别力和磁性,这也是大脑在进化中给我们的另一个硬性设定。

视觉对音乐的影响,并不仅仅在于观众看看演奏家的样子,它在乐器制造和演奏中一样根深蒂固。我最近在莱比锡的乐器博物馆参观,展品以弦乐、键盘乐的欧洲乐器为多,可以说洋洋大观,而且在制造上花样频出,调律方式甚至音阶的组成都千奇百怪,但键盘的排布也好,琴弦上的音高也好,都是顺序从低到高,可见大家自然地认为,视觉和听觉感受统一为佳,音乐家上手才能舒舒服服。不过,至少两百多年来,很多人试过在键盘上打乱这个的do-re-mi-fa……的排列,让和谐度最高的音比如do-sol相邻,以求演奏和声的方便。其中较有名的新新乐器,阵列姆比拉(Array mbira),键盘排列的基本原则是这样的:以C大调为例,do和sol相邻,而fa在两者中间,但位置错开。八度之间有黑色间隔,如图:

这种乐器当然也非横空出世,而是以一种津巴布韦的乐器为基础改造的,音色美妙,缺点就是过于和谐了。它的发明者威斯利(Bill Wesley) 造出很多种乐器,但影响力并不太大。他的社交媒体账号上交替出现着奇思妙想和愤世嫉俗,这个既自由又极商业的世界让他玩得很高兴也很生气。

总之,这种乐器的粉丝不少,但并未火爆起来。不过这个有趣的思路,让我思考良久。话说按人耳处理声音的原理,从物理性、生物性来说正是沿着音高的顺序排列,大脑似乎也这样“内定”了这种排法。假如打乱这个排列,那么装饰音的概念也要完全改变:目前是演奏者“顺手”围绕着一个主音弹一些相邻而不和谐的音,除了延长声音,也能增加一些佐料和刺激,那么假如相邻变成和谐,我们会有什么样的装饰音?对此我还想象不出,那似乎是另一个音乐宇宙了。

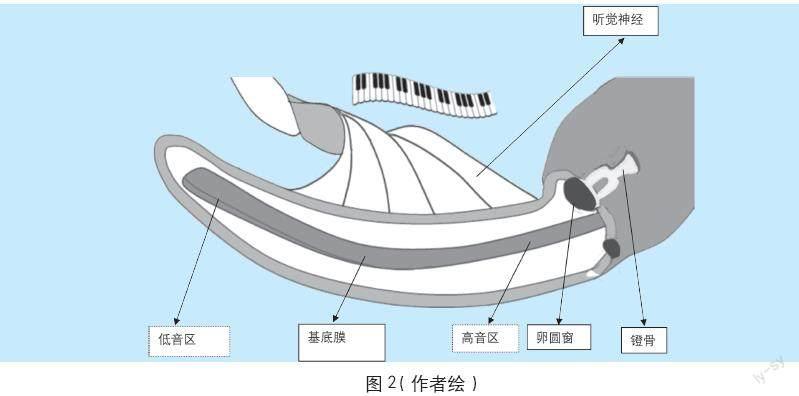

而人之“听”,到底经历了什么?我们就从声音从耳蜗这里开始,讲到大脑皮层为止吧。图1和图2都是极简模型,显示的是不同视角下的蜗管和蜗管上不同部位处理的不同音高。

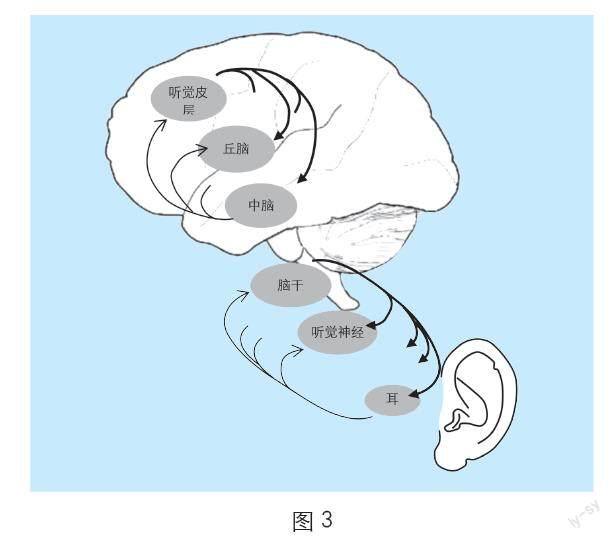

耳蜗(cochlea)是内耳的一部分,真实的它是内耳结构中卷成蜗牛壳的样子,如图1。如果“撸”直了(图2),可以清晰看到,蜗管中间的通道,基底膜(basilar membrane),靠近卵圆窗一端较紧并且窄,另一端松弛并宽一些(可以类比女孩梳的马尾巴)。紧并细的一端,只有高频率声音能让它共振,所有低频率声音都被“挤”到宽并且松的一端。而基底膜上排列着毛细胞(图中未显示),在声波的振动中摇摆,让近处的离子通道在开闭中形成电流。电流经过听觉神经传到大脑皮质,大脑是最终理解声音意义的地方。也就是说,声波的机械运动在耳蜗中被转换成电流,才开始了“听”之旅,而这一路上,声音信号在其中被选择、被放大。相比视觉、嗅觉的路径,听觉路径要多几步,比如要经过脑干和中脑。就拿视觉路径来说,信息从接收器(视网膜)经视觉神经直接传到丘脑(thalamus)这个“分拣站”就开始分配。而听觉路径到达这个丘脑之前已经把声音筛选了好几次,还有了选择性的放大。

从图2还可以看出来,蜗管上不同位置对应从低到高的音区,能形成一个位置拓扑图,而且跟一般的键盘设计相吻合,也就是说,根据蜗管上摆动的毛细胞的相对位置(也就是被激活的神经元的相对位置)能推断出声音频率!这是不是意味着相对音高自带位置感,也就是说,人脑中本能映出声音从低到高的图像呢?我还没见过这个实验的结论,所以只能猜猜。不仅如此,从分类的角度,声音的处理过程可以分为大脑皮质(cortex)和皮质下(subcortex,从耳蜗神经核、听觉神经、脑干、中脑一直到丘脑,有好几个环节)。大脑皮质负责理解声音,而皮质下主要处理声音,尤其是高频声音。为什么是高频?因为听觉神经传导从听觉神经至大脑,神经元的传递速度(注意这个速度不是声音频率)是在降低的,跟耳蜗直接相连的听觉神经这里保持着最高的传递速度,所以是“时间专家”,能高频声音,并对声音的时间性极敏感。听觉路径中的这一段,也擅长处理跟时间感相关的信息,比如声音传来,脑干(听觉路径中皮质下路径的一部分)会通过时间差解析声源在左边还是右边。

以上说的是从耳到脑的方向。而声音的处理中更有趣的是,我们听见的(或者说认为自己听见)声音,不仅是从耳到脑,同时还受到“从脑到耳”这个同一回路中相反方向神经传导的影响。一个简单而惊人的现象是,大脑可以产生声音,并把振动传到耳朵!耳鳴是一个例子,还有医生检查婴儿耳蜗功能的做法:利用耳声发射(OAE,otoacoustic emissions),一个简单的小小仪器能测到宝宝耳中传出的声波。

图3显示了声音处理的双向路径中的主要步骤,箭头表示声音在脑耳之间的传导。注意从脑到耳的传播中(图中较粗的线条),大脑中除了听觉皮层,运动皮层对之也有影响(图中仅显示听觉皮层)。

任何时候的“听”,大脑的运动皮层、“奖励中心”都常常参与进来。这个过程中,耳蜗中的毛细胞能放大“重要”的声音,剔除“不重要”的声音,还有一定抗噪能力。不仅如此,这个“脑影响耳”的过程还接受了个人生活经历、运动状态等多种参数的输入。也就是说,“从耳到脑”的声音,被“从脑到耳”的反馈编辑了一下—这个路径其实是个回路。所以,听觉真的不仅是听觉,而是一个多感官合作的智性活动,可以说整个人过去的生活经验都参与了“听见什么”。看来,“听”是个充满“小聪明”的行为,也极不可靠,因为它远非一个精准、机械的过程,极易受干扰。当然,如果你愿意在不同场合下反复看一个视频,包括闭上眼睛听,确实能消除一些“视觉偏见”。

我自己的另一种经验是,看演奏家演奏,对我判断和记忆音乐本身并无帮助,形象倒更是一种干扰;但另一种看,对复杂陌生的音乐读谱跟倾听同时进行,倒对吸收音乐颇有帮助,一切都变得容易跟随、记忆,而且原本糟糕的音响也可能在脑中澄清很多,因为视觉带领形成的预测和期待都有助澄清音乐结构,其中跟预测不符的“大吃一惊”也让作品中的“出其不意”更容易被铭记。本来闭着眼睛听,声音也经过复杂的脑皮层处理,但如果自己的音乐能力跟不上复杂的音乐,其他感官帮忙分担一些任务,总体听觉效果就更好,也就是说增加了工作记忆的能力,对音乐关注得更全面。

听觉信息从脑到耳的传导,还是相对较新的研究。美国神经科学家,西北大学的克劳丝(Nina Kraus)教授最近出了本新书《声之脑》(Of Sound Mind),对我真如醍醐灌顶。克劳丝教授本人在演奏古典音乐的家庭中长大,自己是个认真的音乐爱好者(也把三个娃缔造成音乐爱好者),能唱会弹,丈夫是职业吉他手,声音、语言、音乐差不多是她日常思考的话题。她主持的实验室Brainvolts有自己的网站,也是我日常爱看的资源。有趣的是,实验室中的成员,除了一堆博士生、音乐家,居然还有运动员。因为多数运动员都能对声音、位置的细微变化做出超出常人的精妙判断,这种能力最终让他们抗噪声的能力超过常人。这些特质的联系,正是她研究的对象。

本书标题含义双关,因为“sound”不仅是指声音,也意味着“健康”“坚实”,而书里讲的不仅有听觉原理,也包括听觉疾病揭示的脑神经异常,包括运动员受伤造成的听力损伤、脑损伤。正因为“听”是一个如此综合性的活动,所以检测听力可以成为检查大脑的手段。比如,上文提到听觉回路中的大脑皮质下部分擅长感知时间,所以检测耳朵对时间同步性的感知就能看出大脑的健康水平。如今,测试耳朵对音高、音色的反应渐渐也能提供大脑健康的信息了。她还指出一个更惊人的发现:每个人的大脑对声音有着不同的反应,这种细微的不同甚至可以作为一个人的“生物指纹”!图4是克劳丝原书中的图,除了“键盘”和耳蜗的对应,还有生活中万物对听觉的输入和刺激。其实别的感官(视觉、触觉、味觉等)同样有自己的“小地图”,而且这些小地图并非从一而终,可以在人生经验中训练和改变,这就是大脑可塑性的话题了。轶事一则:大家知道耳聋后的贝多芬依靠声音记忆、动作记忆等能力仍然能作曲,克劳丝教授的儿子对奶制品过敏,却不妨碍他成为大厨,为别人做蛋糕!这可真有点“知识生成内心味觉”的意思。

关于“听”与运动之间的互动,克劳丝还提到一个轶事:某调琴师每次给人调完钢琴,客户都说,你在我的琴上捣鼓了什么?为什么现在好弹多了?调琴师当然只是调律而已,然而声音和谐度的增加让人更舒服放松,不再下意识地跟琴打架,整体上甚至会让人的肌肉也放松了。“听”与“动”可以说是天然地相联系(有共同的演化基础)。就拿大脑皮层来说,我们听人讲话或者听人演奏,哪怕自己什么都不做,大脑中的运动皮层也会活跃,而默想讲话或音乐,则不会触动运动皮层。

三

这样说来,大脑编辑声音的现象,无所不在。上面说过,我自己对钢琴家演奏之“态”别有兴趣,正是因为它触动了自己对音乐的全部经验:手指动作翩翩,似乎暗示了谱面上的表情符号,各种细小的动作也让人想起音乐家在台下漫长的磨炼和探索。我常常想,演奏家一定是试错了无数次,才找到一个自己满意的触键方式,所以毫厘之间的动作,背后是行路千里,包括迷失和停滞。双手运动之态,让有共鸣的人打捞出太多太多记忆中的碎片。我即便是个观者,也携带着完整的“自己”,奔赴这样一个音乐的现场。

虽然我会提醒自己尽量不要用它来决定对声音的判断,但作为一个对运动较敏感的人,自己身体运动的过往经验肯定会“编辑”自己对声音的感受。我以为,演奏者最好优化动作,让身体为音乐服务到“最佳值”,而不是身体和音乐打架,但我承认动作夸张丑陋的演奏家不仅存在,而且可以演奏得非常出色,也可证明条条大路通罗马,成就伟大演奏家的,不止一途。

克劳丝的书,副标题是“大脑怎样创建一个有意义的声音世界”,其中“声音”用的是“sonic”而非“sound”。“sonic”原意是指声音性的,比“sound”更包罗万象,可以指任何物理、生物相关的声音。似乎越来越多的音乐语汇,在本该指向音乐家的场合,改为“sonic artists” (声音艺术家),一方面确实包含音乐之外的声音,比如噪声、语音、人工合成的声音等,另一方面,暗示的文化变迁仍然不小:声音艺术已经不止于音乐了,各种设备对音乐的塑造和我们在神经科学中的认知已经重写了音乐这个现象,我们的大脑也早已习惯倾听和阅读新时代的声音。sonic history,就是我们面对音乐的新新现实,“our sonic selves”,则是声音世界中的自我。

关于听觉印象的脆弱和丰富,我还想到很多问题。一方面,古典音乐会现场把人死死按在座位上,禁止边听边哼唱,除了曲终鼓掌,不许任何参与。跟流行音乐会相比,古典音乐会几乎抹去了音乐现场“众乐乐”的功能。这其实很糟糕,因为这些社会传统,是无视倾听对全身的调动、全部感官之间的协作。当然我也承认几千人挤在同一密闭空间内的商业需求和无奈的现实。无法改变现实的我们,只能在其他场合给自己创造条件去全身心参与。接触音乐,就要像学习外语那样全面地“听说读写”—听音乐也要跟动手“打造音乐”相结合,只听不动,则迟早会进入死胡同。我一向认为,小朋友学乐器,终极目标应该指向“会听”而不只是“会演奏”,因为演奏固然值得赞许,但它需要维持一个稳定的生活方式,哪怕仅仅是年龄大一点,学业和工作忙了,眼前没有琴了,演奏都很难继续。但“会听”总可以持续,这个听我指的是“有训练地听”,一种让各个感官、各种认知手段都能卷入的活动,一种曾经参与制造音乐、能抓住一些音乐脉络的“听—学”音乐,原本就是开发思考、记忆和感觉等综合能力的良机。人所听到的,是生活经验、音乐训练的结果,它并不简单,并且可以很主动。一个不做音乐家的普通人,能不时有兴趣去听场音乐会,能哼唱一些交响曲的旋律,感受到音乐的快乐和复杂音乐的巨大空间(如果能继续弹奏甚至跟人合奏当然更佳),这就是音乐教育的成功,也是人生和学习经验化为倾听能力的成功。然而很多人小时候学琴成绩不错,长大后却不愿再跟音乐尤其是古典音乐发生任何关系,音乐连回忆都不是了。

另一方面,我以前写过一篇文章,关于人下意识反应的“系统1”(《音乐、气场和“系统1”》, 《书城杂志》2023年1月号),让人天然携带很多不可抗拒的错觉,然而这些错觉也往往是接受艺术的基础,艺术家悄悄施展身手的“词汇表”。如果讨论起音乐欣赏中的错觉,可说的很多:人的心理杠杆的巨大选择性(比如对高峰体验的记忆),又比如音乐家人生传记投射到对声音的期待,文字叙述对音乐效果的影响,演奏者声誉带来的先入为主印象,等等。涉及对音乐的评价,不少问题都敏感到难讲出口。管弦乐团尽量用盲试来挑成员,这没问题。但目前大部分演奏比赛没有让演奏者躲在帘后,因为比赛同时也是表演,也可以说演奏者的形态也是音乐的一部分。假如让演奏者面对观众,评委藏在帘后呢?仅就音乐性来说无疑会更公正,但(受视觉影响的)观众和评委恐怕会有更大的分歧。所以,我们这个巨大的音乐鉴赏文化也好市场也好,其实一直不缺少尴尬。心理学家要做起盲试,弄出实验对照组,可能会发现很多现成的乐评都不堪一击(这样的研究已经有人在做,我对之感受复杂)。我认为,这些心理试验也有高度选择性和偏见,不能覆盖音乐活动涉及的许多变量;同时我又觉得,人群出于类似的假设、幻觉和经验形成的“共同体”也很可贵,我宁愿科学家们不要说破它。

最近,我有幸去汉堡游玩,在大名鼎鼎的汉堡音乐厅中对公众开放的空间中闲逛。纪念品商店中有一些精美的CD,我忍不住就买了一张—明知这样的CD在别处一样能买到,不过在这个独特、令人难忘的音乐厅空间里,面对着鸟瞰之下的仙境,好像CD也别有光辉,包括商店里轻柔的音乐、印着汉堡音乐厅标志的小礼品杯子。我对自己莞尔一笑,环境和经验就这样能轻易左右人的判断。之后在莱比锡,终于有机会拜访巴赫当年做了近三十年乐长的托马斯教堂,管风琴声响起的时候,我就看见了教堂中央,花簇之中的巴赫墓,无穷感受都在心中奔涌—此情此景,回忆和阅读都调和在音乐之中。我知道此刻的音乐并非巴赫所作,而是一段二十世纪的管风琴音乐;教堂内部早已重建,管风琴更是全新的制造;甚至,那具万人来访的巴赫墓中的遗骨,众人也一直争论是否巴赫真身。然而一切仍然跟巴赫紧紧地联系在一起,因为巴赫的音乐,在这块土地上真实地发生过。而巴赫的遗骨无论真伪,仍在这里承载着人们的念想。执念之下,音乐是会被“重写”的,它还会融入我日后的回忆中,任何有关巴赫的轮廓,也会被画得更清楚。

“科学是人学。”(Science is a deeply human endeavor.)这是克劳丝教授在书中的话,我深以为然。

参考文献:

Of Sound Mind How Our Brain Constructs a Meaningful Sonic World, by Nina Kraus, The MIT Press, 2022;

The Psychology of Music: A Very Short Introduction, by Elizabeth Margulis , Oxford University Press, 2018;

Brainscapes: The Warped, Wondrous Maps Written in Your Brain―And How They Guide You, by Rebecca Schwarzlose, Mariner Books, 2021;

文中提到的琴鍵排列图来自https://en.wikipedia.org/wiki/Wicki%E2%80%93Hayden_note_layout.