同步内镜黏膜下剥离术治疗多病灶早期食管癌及癌前病变的疗效及安全性

贾冬梅 郜元军 童强 李胜保 金曙 刘晓波 徐文 张小龙

由于内镜诊疗技术的进步,早期食管癌的检出率持续增加,病死率持续降低,早期食管癌(ESC)患者5年生存率已达90%以上[1]。内镜黏膜下剥离术(ESD)被认为是一种治疗ESC的首选方法[2],广泛应用于临床。因此存在ESD治疗多病灶ESC及癌前病变的病例,而目前国内对该类病例鲜有报道。本研究主要总结湖北省十堰市太和医院的此类病例,并分析ESD多病灶同步治疗ESC及癌前病变的疗效及安全性。

对象与方法

1.对象:纳入2014年1月1日~2020年10月1日湖北省十堰市太和医院收治的ESC及癌前病变行ESD治疗的患者共330例,其中男241例,女89例,年龄37~86岁,平均年龄(59.92±8.14)岁。ESC定义:病灶局限于黏膜层和黏膜下层,不伴有淋巴结转移的食管癌[3]。所有患者均由术后组织病理检查结果确诊,排除ESD未能成功完成而转外科手术的患者。根据病灶数量将330例患者分为单病灶组(310例)和多病灶组(20例)。本研究已通过我院伦理委员会审核批准,所有患者均签署知情同意书。

2.方法

(1)一般资料及临床病理特征收集:包括年龄、性别、既往病史、吸烟及饮酒史、家族史、病变面积、食管上皮内乳头状毛细血管襻(IPCL)分型、病变部位、病变大小、病理诊断、浸润程度。所有术后标本都类似于椭圆形,病变面积(cm2)=[π×病变长径(cm)×标本短径(cm)]/4。采用内镜窄带成像技术(NBI)进行IPCL分型:A型:血管正常或血管轻度扩张和弯曲;B1型: 血管扩张迂曲,直径和形状各异,环状完整;B2型:不规则的树枝状分支血管,无袢形成;B3型:血管明显厚于周围血管。若同一病灶合并多种分型,则以最高分型为主。病理诊断包括低级别上皮内瘤变(LGIN,轻、中度异型增生)、高级别上皮内瘤变(HGIN,重度异型增生及原位癌)、黏膜内癌及黏膜下癌[3]。病变大小为病灶横径长度占食管环周的百分比。浸润深度分为黏膜内癌[M1(黏膜上皮层)、M2(黏膜固有层)、M3(黏膜肌层)]和黏膜下癌(SM)。

(2)ESD过程及术后并发症情况:ESD过程包括病灶识别、黏膜下注射、边缘切开、黏膜下剥离、创面处理及标本处理。所有多病灶患者均为同步ESD治疗。对患者进行电话术后随访,随访截止时间为2021年3月31日。术后并发症包括术中及术后穿孔(穿孔)、局部复发(复发)、术后疼痛阳性(疼痛)、术后发热(发热)、术后出血(出血)和食道狭窄(狭窄)。

结 果

1.多病灶组患者术前及术后病理诊断情况:20例多病灶组患者中,19例同时存在2处病灶,1例存在3处病灶,且其中1处术后病理结果为慢性炎症,排除此处病灶后多病灶组共计纳入病灶40处,其中7处术后组织病理检查结果较术前升级,2处术后组织病理检查结果较术前降级。20例多病灶患者中7例为术前发现, 13例为术中发现。

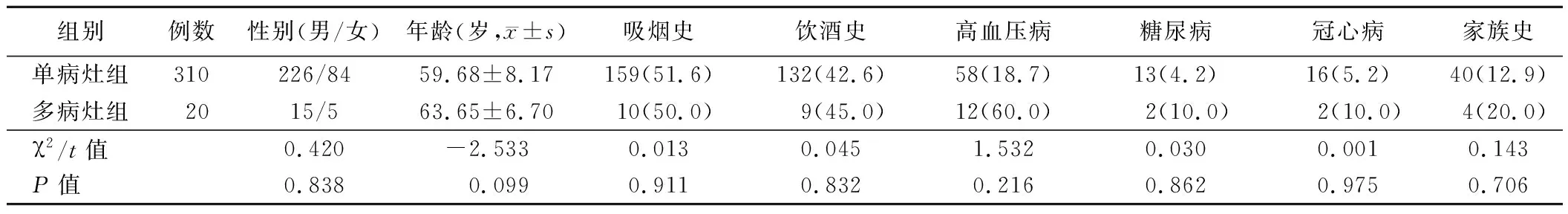

2.两组患者一般资料比较:330例患者中,4例术后追加外科手术,1例于外院追加ESD术,1例术后追加化疗3次。两组患者性别、年龄、高血压病、糖尿病、冠心病病史、吸烟及饮酒史、家族史比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者一般资料比较[例,(%)]

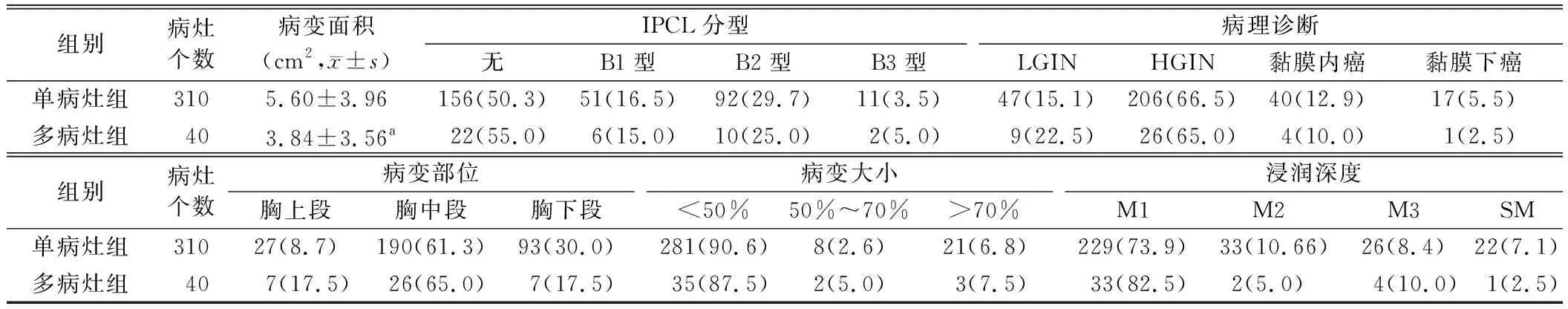

3.两组患者病灶临床病理特征比较:两组患者病灶IPCL分型、病变部位、病变大小、浸润深度及病理诊断比较差异均无统计学意义(P>0.05)。多病灶组患者病灶病变面积小于单病灶组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者病灶临床病理特征比较[个,(%)]

4.两组患者术后并发症情况比较:本研究有效随访患者共301例,失访29例(单病灶组27例,多病灶组2例)。ESD术后疼痛57例(18.9%)、发热157例(52.1%)、狭窄21例(7.0%)、复发、出血及穿孔各7例(2.3%)。单病灶组患者术后穿孔、出血各7例(2.5%),复发6例(2.1%),疼痛54例(19.0%),发热145例(51.2%),狭窄21例(7.4%)。多病灶组患者术后疼痛3例(16.7%),发热12例(66.7%),复发1例(5.6%),均未出现穿孔、出血及狭窄。两组患者术后并发症发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

讨 论

食管内发现两个或以上彼此间不连续癌灶称为多原发性食管癌,发病率为1%~30%[4],本研究中同时出现多原发性ESC及癌前病变发病率为6.1%(20/330),与上述结果一致。多数文献报道的多原发性食管癌中各个病灶病理类型均相同,也有报道称在同一个体的多发癌灶中同时存在多种病理类型[5]。

有研究表明,卢戈氏碘染色内镜检测食管异型增生和食管癌的敏感度可达91%~100%[6]。本研究中20例多病灶患者中仅7例在术前发现,另外13例均为术中碘染色后发现,可见在临床工作中多病灶术前诊断率并不高,也可看出卢戈氏碘染色内镜检查的重要性。我们认为在术前的胃镜检查中应仔细观察患者食管内病变情况,尽量在术前完善NBI放大内镜或卢戈氏碘染色内镜等检查,避免遗漏微小病灶,且临床内镜医师应当对多个病灶引起足够重视。本研究中两组患者临床病理特征比较结果显示多病灶组患者病灶病变面积小于单病灶组;在40处多病灶中,有7处病灶术后病理结果较术前升级,故在患者可耐受情况下应多次退镜反复观察患者食管内病变情况,遇到可疑病灶时尽量完善NBI放大胃镜或卢戈氏碘染色内镜检查,且在条件允许的情况下对每一个可疑病灶进行活检,以避免漏诊。

对于符合内镜治疗的多病灶ESC及癌前病变患者,在进行ESD治疗时也有两种不同的方法:第一种是多病灶同步行ESD切除,第二种是分多次行ESD切除。本研究中所有多病灶患者均同步行ESD切除,且均为先剥离靠近食管下端病灶,避免胃镜反复触碰食管上段优先剥离病灶的创面,从而减少了出血及穿孔等并发症的发生率。但是亦有研究表明,对于并发症风险较高的多病灶ESC患者,应避免同时行ESD治疗,可分两次甚至是多次ESD切除多个病灶,他们提出4周是两次手术的最佳间隔时间,因为4周足以使手术伤口愈合,可避免另一处病灶在病理分期和预后方面不会恶化[7]。因此,在临床实践中应对患者进行充分的术前评估,为患者制定利益最大、痛苦最小、花费最少的治疗方案。多次手术间隔时间还需更多的研究来证明上述结论,因此对于要分多次行ESD治疗的患者,应当受到临床工作者的关注。本研究中,ESD术后并发症主要有疼痛、发热、出血、穿孔、狭窄和复发。多病灶组患者术后均未出现出血、穿孔及狭窄,且两组患者术后并发症发生率比较差异均无统计学意义。由此可见,同步ESD治疗食管多个病灶并发症发生率低、安全高、可行性强,可减少患者二次手术的痛苦及花费,具有独特优势[8]。本研究不足之处在于:(1)为单中心、回顾性研究,可能存在选择及回忆偏倚,多病灶患者仅20例且均为两处病灶,病例数较少;(2)所有患者均同步行ESD治疗,没有与外科手术和分多次行ESD治疗进行对比研究;(3)随访时间在5~83个月,只能观察到一个短期的疗效。因此,需要更进一步的研究及更长时间的随访来证明我们的发现。

综上所述,在临床工作中我们应该重视多微小病灶的ESC及癌前病变。同步ESD治疗ESC及癌前病变多个病灶的并发症发生率低、安全高、可行性强,且短期预后较好。