政校企行共建高职“ 融入式 ” 非遗美育实践模式

石玉秋 范春春 黄小浪

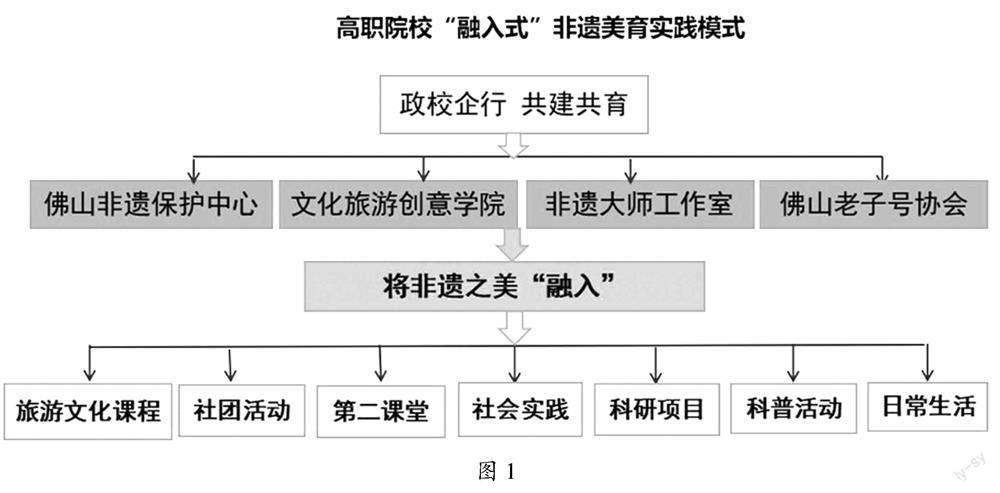

在国内非物质文化遗产(以下简称非遗)进校园的热潮中,大多数校园非遗重视了非遗传承,却忽略了非遗珍贵的美育功能。针对目前高职校园非遗美育存在的非遗美育边缘化、育人机制不健全、评价体系与激励机制不完善等问题,政校企行可共建高职院校“融入式”非遗美育模式,将非遗之美“融入”旅游文化课程、第二课堂、社团活动、社会实践、科研项目、非遗科普、日常生活中,培养学生的审美素质和健康人格。

我国非遗是中华传统文化的重要组成部分,是富有地方特色的历史文化,同时也体现着地方独具特色的审美内涵和审美价值,蕴含着世世代代特有的精神价值、思维方式、创造能力,承载着世世代代人的集体记忆和情感记忆。

美育即审美教育,塑造人美的人格、美的心灵、美的品质、美的修养。王国维在《论教育之宗旨》一文中指出:“美育者,一面使人之感情发达,以达完美之域; 一面又为德育与智育的手段。”[1]现代美学之父蔡元培则将“美育”定义为:“美育者,应用美学之理论于教育,以陶养感情为目的者也。……所以美育者,与智育相辅而工,以图德育之完成者也。”[2]

2020 年,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育的意见》指出:“以提高学生审美和人文素养为目标,弘扬中华美育精神,以美育人、以文化人、以美培元,把美育纳入各级各类学校人才培养全过程。”

德智美體劳是培养社会主义接班人的目标,缺一不可,但是“美育”在高职教育中有所缺失。美育途径多种多样,但是在非遗进校园的热潮中,非遗美育功能在非遗传承教育中被遮蔽、被边缘化,高职院校亟待挖掘地方非遗资源,用非遗之美培养学生的文化自信和审美素养,培养具有健康人格的“完整职业人”。“审美素养的提升是通向完满的必由之路,美育就架起了感性与理性间的桥梁完成对人培养的飞跃。”[3]

一、非遗美育在高职校园中存在的问题

1 .非遗美育在高职校园被边缘化

在全国各地掀起的如火如荼“非遗进校园”热潮中,高职校园同样也掀起了一股非遗进校园的热潮。然而,非遗在高职校园主要侧重的是非遗传承,忽视了非遗珍贵的美育资源对学生的审美教育,从而导致高职校园非遗美育被边缘化。

近年来,随着非遗传承大师工作室陆续落户大学校园,大师们纷纷走进校园给学生开展各种非遗活动,非遗热潮引发高职学生不同程度的共鸣,学生对非遗文化的校园传承表现出了极高的热情与兴趣。但不可否认的是,目前非遗进校园活动所引发的也仅限于大学生对某项非遗知识的科普与传承,非遗美育在高职院校不仅没有引起足够的重视,反而被边缘化。“在高校美育冷与非遗保护热的双重作用下,非遗本身的审美意蕴及其在高校美育的价值和参与问题被忽视甚至遮蔽。其实作为生成于民间并携带‘地方性知识的文化表现形式,非遗蕴含着丰富的审美信息和审美内涵,具有与经典、文本审美艺术不一样的美育价值。把非遗纳入高校美育,有助于拓展高校美育的方式,优化高校美育的效果。”[4]作为中华传统文化重要组成部分的非物质文化遗产,其包括语言、文学、音乐、舞蹈、游戏、神话、礼仪、习惯、手工艺、建筑艺术及其他艺术。非遗项目蕴含着丰富的审美内涵。“非物质文化遗产极高的审美性以及以审美类项目为主的特点,决定了其价值的核心就在于审美。”[5]因此,高职院校理应充分挖掘并利用地方的非遗资源对学生进行审美教育,将非遗传承与美育完美融合。

2 .非遗美育协同育人机制不健全

目前,在高职院校非遗美育过程中,无论是非遗的教学资源还是师资力量,都非常欠缺和薄弱,尚未形成政校企行的协同育人机制,存在美育平台功能不完善、机制不健全,导致非遗美育效果不佳的问题。

非遗项目涉及的民间美术、民间舞蹈、民间音乐、传统戏剧、传统手工艺、曲艺、杂技与竞技都具有较高的专业要求,一门技艺掌握在手的能工巧匠是历经多年的千锤百炼成长起来的。目前,无论是校内非遗教育资源还是师资,都不能保障非遗传承与美育工作正常开展。因而,挖掘利用社会资源,创建“政校企行、共建共育”的“融入式”非遗美育机制是实施高职非遗校园传承与美育的重要途径。

3 .高职校园非遗美育有效评价体系和激励机制不完善

科学的评价体系和激励机制对形成高质量的美育目标、美育机制、美育过程、美育团队、美育效果等具有重要的指导意义。但是,目前的高职院校至今尚未建立有效的、科学的评价体系和激励机制,从而影响了高职非遗的美育效果。

二、以非遗之美培养高职学生的审美素养

1 .培养学生的审美能力

审美能力即发现美、体验美、鉴赏美、创造美、传播美的能力。国家级非遗名录将非遗分为民间文学、民间美术、传统手工技艺、民间舞蹈、传统戏剧、民间音乐、曲艺、杂技与竞技、民俗传统、传统医药共十类。显而易见,各非遗项目均包含着各具特色的、富有地域特色的美学价值。

以佛山非遗传统手工技艺为例,可以把剪纸、藤编、陶艺、年画等非遗技艺引进校园,让学生在传统工艺制作中体验“什么是美”,进而激活学生的审美价值与审美意趣;唤醒学生独具个性的艺术品鉴意识;培养学生发现美、欣赏美、创造美、传播美的能力,进而激发学生丰富的想象力与创造力,提高学生的创新创业能力。

再如民间音乐、曲艺、舞蹈、戏剧等艺术美对学生具有以美动人、以美育人的功效。高职院校把地方传统艺术引进校园,让学生在传统艺术的熏陶中,体验传统艺术的魅力,培养审美能力和审美修养。

2 .培养学生独具匠心的审美品质

执着、专注、细心、耐心是非物质文化遗产以鲜活姿态世代传承的核心品质。任何一种非物质文化遗产能够流传至今,均与当地世世代代的劳动人民一丝不苟、专注执着的匠心品质密不可分。身怀绝技的能工巧匠以一种敬畏之情虔诚地对待自己的产品和工艺。比如,苏绣、粤秀、湘绣、蜀绣 ,皆由匠人在针线起落、排列疏密、用力轻重、经纬交错之中用一针一线手绣而成。惟妙惟肖、精美绝伦的手工艺,蕴含当地深厚的历史文化底蕴,具有精美绝伦的艺术价值。比如粤秀,大多以布局丰满、图案丰富、色彩艳丽、对比强烈而著称。粤绣有一个不同其它刺绣的独特现象就是绣工多为男工。男绣工在绣制大件作品时,往往是手拿长针站着施绣。长时间站立刺绣,不仅需要体力支撑,还需要扎实的基本功,更需具备独具匠心的审美品质。

因此,每一项非遗项目都蕴含着匠人对完美品质的追求所展现出来的工匠精神,这种精益求精、执着坚持、一丝不苟、专注创新的工匠精神不就是我们今天需要的职业精神吗?美的心灵、美的人格、美的品质、美的理想,正是“现代职业人”必备的职业素养。

3 .培养学生的审美认同

“生活与艺术紧密相依,与日常生活紧密相连的非物质文化遗产蕴含着审美意识,以形色声情等多种形式点缀着日常生活。民众的需求是多维度的,衣食住行等文化创造首先便是要满足民众生产生活的物质需求,这是人类生存所需的基本条件。基本需求满足后,人们隐含的精神需求随之而生,这便有了艺术审美的创造。非遗文化源于民众对生活的感悟和体验,在生活生产实践中,历代传承人经过不懈的努力,将情感倾注到艺术创造活动中,使得非遗文化得到质的飞跃,达到日臻完善的审美境界。”[6]例如,佛山的剪纸、木版年画、藤编、香云纱、陶艺等传统工艺都是源于当地人的生活需要,起初是用于节庆、婚嫁、祭祀、礼品、商业包装等,既能满足人们生活的需要,也能满足人们精神需要。

正如吉尔兹在《地方性知识》中引用德国艺术家卡尔·魏兹对巴厘人生活的记录所言:“巴厘人的语言中没有艺术和艺术家这个词,但他们的生活中充满着节日、庙宇、想象、珠宝和装潢、禮物的绚丽和富贵堂皇……充满着直捷性,盈溢着神圣的美感,饱含着丰饶,在这些农民中一种真正的从大自然的艺术本质中生成的生命的狂热在生长,而在不断地从其自身中翻新其生命力。”[7]非遗文化资源大多具有地域特征,凝聚着当地世世代代的历史文化内涵和审美价值。比方同为岭南剪纸的佛山剪纸,与潮汕剪纸特色、风格就存在差异。佛山剪纸有四大类,即纯色剪纸、铜衬剪纸、铜写剪纸、铜凿剪纸。其中铜凿剪纸是最具地方特色的艺术品种。其独特性是用类似圆珠笔状的小铜凿在薄如蝉翼的铜箔上,以木槌敲击,轻轻敲凿出小圆点,以小圆点连成线条,凿出各种图案,然后轮廓线间涂以油彩或粉彩。其独特的材料、独特的工艺、珠光闪闪的色彩、热烈的气氛,使其成为“南派剪纸”中的特色品种,在国内乃至世界上都是独一无二的。

地方职业院校通过“融入”非遗之美,促使学生热爱、尊重、共享本土非遗文化,强化学生对本土非遗文化与审美价值的认同,坚定文化自信,坚定非遗传承,具有重要意义。

三、政校企行共建高职“融入式”非遗美育实践模式

我们本着“非遗之美、各美其美、美美与共”的理念,以“政校企行、共建共育”的思路,共同创建高职院校“融入式”非遗美育实践模式(图1)。

1 .将非遗之美“融入”旅游文化课程

将佛山非遗之美“融入”旅游文化课程,制定非遗美育目标,同时打造非遗虚拟仿真实验教学课程。利用AR/VR虚拟仿真技术,打造虚拟仿真实验教学课程,使学生身临其境地了解非遗工艺流程。掌握非遗技艺,感悟非遗技艺之美。例如,我校文化旅游创意学院将佛山剪纸、佛山彩灯、佛山藤编、佛山木版年画、佛山香云纱等非遗项目内容“融入”旅游文化课程中。以“佛山剪纸”教学单元为例,与佛山剪纸技能大师合作,打造了“佛山剪纸虚拟仿真实验教学课程”。通过模拟仿真技术课程平台,学生沉浸式地体验佛山剪纸工艺制作流程,身临其境地学习佛山剪纸技艺,“真实”地感悟佛山剪纸的艺术之美,传承佛山剪纸非遗技艺,培养旅游复合型人才。

2 .将非遗之美“融入”第二课堂

在校内依托佛山非遗技能大师工作室,将非遗之美“融入”第二课堂。学校先后创建了6个佛山非遗技能大师工作室。学生通过“第二课堂”,以修学分的方式进入大师工作室,体验佛山非遗技艺实践活动,感悟佛山传统工艺的美学价值(表1)。

非遗美育要超越美育知识和技能的传授,让学生在传统工艺实践体验中,通过身体感官体验传统工艺的美学价值和匠心之美。非遗实践体验活动不仅学生喜闻乐见,非遗美育也真真正正地落实到实处。高职学校的美育不仅仅限于审美知识传授,也不是技能掌握,而是让学生在传统工艺实践中充分进行身体感官体验,感悟传统工艺所蕴含的历史文化内涵和艺术价值,感悟传统工艺背后的工匠品质,从而培养审美能力与匠心品质。

3 .将非遗之美“融入”社团活动

学生社团也是实施高职院校学生非遗美育的重要载体之一。目前,佛职院组建的岭南非遗学生社团有:佛山剪纸协会、粤剧艺术团、佛山醒狮协会、佛山醒狮扎作协会、佛山手工艺协会等。学生以社团为载体,自发组织开展了丰富多彩的校园艺术文化活动。例如,佛职院团委把极具岭南艺术特色的粤剧引进校园,组建了粤剧艺术团,并邀请粤剧大师进校,指导社团成员编排、演绎了粤剧经典剧目《双结缘》。通过表演与观看,学生亲身感悟岭南粤剧的艺术魅力。学生在社团以自发自愿的方式举办了丰富多彩的以非遗为主题的活动,在校园里传播共享非遗之美。

4 .将非遗之美“融入”社会实践

校园内非遗文化资源毕竟有限,为了更好地利用地方非遗文化资源,将非遗之美融入社会实践是高职院校非遗美育的必要途径。学校文化旅游创意学院在校外创建了五个“佛山非遗美育工作站(基地)”,作为第一课堂与第二课堂的延伸,定期开展非遗美育实践活动。学生在佛山非遗美育工作站(基地),可以深度体验佛山非遗之美(表2)。

5 .将非遗之美“融入”科研项目

一些非遗资源丰富的乡村是学生进行本土非遗文化田野调查与研究的广阔天地。将非遗之美融入科研项目,能让大学生深入田野,在更为广阔的田野零距离地感悟非遗之美。学校文化旅游创意学院19级酒店专业陈美云等5名学生依托广东省大学生科技创新培养项目“攀登计划”项目“珠三角传统村落生态性评价与生态性补偿机制研究”科研项目,深入珠三角古村落,开展田野调研活动。学生亲近古村落生态,身体力行地与古村落零距离地亲密接触,全方位、立体化地感知珠三角古村落建筑之美与布局之美,深层次地认知古村落所蕴含的审美知识与审美内涵,坚定岭南文化自信,坚持岭南文化传承。

6 .将非遗之美“融入”非遗科普活动

借助校内岭南非遗科普教育基地平台,携手佛山市非物质文化保护中心、佛山老字号、佛山非遗技能大師联合在学校、社区、乡村举办多场次的佛山非遗科普活动。组织学生约100人次参加佛山非遗科普活动,通过科普活动传承弘扬佛山非遗文化,推广宣传佛山非遗文化(表3)。

7 .将非遗之美“融入”日常生活

美育工作不仅应当渗透各个学科当中,更应当融入学生的日常生活中。“美育的根本目的是使人去追求人性的完满,也就是学会体验人生,使自己感受到一个有意味的、有情趣的人生,对人生产生无限的爱恋、无限的喜悦,从而使自己的精神境界得到升华。”[8]非遗美育可让非遗之美融入学生的学习、生活的方方面面,让学生在转眼投足之间沐浴在非遗之美的氛围中。只有这样,才能让非遗之美天长地久地、源源不断地滋养学生的心灵,陶冶学生的情操。

学校饭堂有工艺美术专业学生设计创作的佛山非遗作品专栏;学生宿舍 里布置有学生自己亲手制作的佛山剪纸作品;教师的办公桌摆设有学生赠送的非遗作品;学校图书馆、娱乐广场有佛山陶艺雕塑;汉风国学社的学生身穿汉服行走在校园里,宛如一道亮丽的风景。佛山非遗之美在学校各个角落分享、传播,潜移默化地浸润着学生美的心灵与美的情操。

高职院校通过政校企行共建“融入”非遗之美实践模式,让学生全面感知非遗之美的多样性与差异性,培养学生的审美能力,激发学生的创新意识,促使学生形成全面发展的健康人格,形成“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”的审美境界和人生境界。

参考文献:

[1]王国维著,刘刚强编 .王国维美论文选[M] .长沙:湖南人民出版社,1987:3 .

[2]高平叔 .蔡元培美育论集[M] .长沙:湖南教育出版社,1987:208 .

[3]杜尚劼 .对非物质文化遗产作为职业美育载体价值的探究[J] .艺术品鉴,2018(18):93 .

[4]谢中元 .非物质文化遗产在高校 美育中的价值参与[J] .河南教育学院学报,2014(3):13 .

[5]丁永祥 .当代美学视野中的非物质文化遗产[J] .中州学刊,2011(3):236 .

[6]贾凯露 .非物质文化遗产的艺术审美价值[J].名作欣赏,2021(1):103 .

[7]克利福德·吉尔兹.地方性知识:阐释人类学文集[M].王海龙,张家碹,译.北京:中央编译出版社,2000:19 .

[8]叶朗.美学原理[M].北京:北京大学出版社,2009:104 .

[ 本文系2022年广东省职业院校文化素质教育研究课题“高职院校‘植入式非遗美育模式研究与实践”(项目编号:gdwsj31);2021年度校级科研重大专项课题“人文湾区建设视域下的佛山铜凿剪纸传承与创新性保护研究”(项目编号:KY2021Z03);2022年校级思想政治工作精品项目“以美育人、以文化人”构建高职学生非遗美育实践课程体系(项目编号:佛职院学字[2021]57号)项目研究成果之一。]

责任编辑 陈春阳