考古信息集锦

Books Exhibition 书讯

《考古学研究指要》

陈胜前 著

中国人民大学出版社,2022年12月

本书首先讨论一些考古學研究的基础问题;然后讨论近些年来在学生论文中经常遇到的一些问题,如研究视角的选择、理论原理与关键概念的关注;接着讨论方法问题,即我们用什么方法和逻辑组织去深入研究;再接下来涉及考古学研究的叙事的两个途径;最后讨论考古学研究的相关问题,包括学术伦理、学术圈等。

《江南美学的远古起源》

吴海庆 著

中国社会科学出版社,2022年2月

作者充分利用上山、跨湖桥、河姆渡、马家浜、崧泽、凌家滩、薛家岗、城头山、良渚、钱山漾等新石器时代遗址出土的资料,以多学科视角,分析了一万多年至五千年前中国美学久远、深广的“文化基因”,阐述了江南新石器审美文化在江湖山海背景下人与万物共生的命运共同体意识和天人合和的美学诉求。

《合浦汉墓研究》

富霞 著

科学出版社,2023年3月

合浦是汉代岭南的政治、经济、文化中心之一,也是汉代海上丝绸之路的重要港口。作者通过对合浦汉墓的系统整理和研究,初步建立科学分期标准,并结合相关的城址,探讨其与墓葬的聚落共存关系。本书是系统整理的合浦汉墓研究成果,对挖掘“一带一路”深厚的历史和文化底蕴,具有历史和现实意义。

《三峡考古文化教程》

杨华、唐春生 著

科学出版社,2022年10月

本书广泛搜集了三峡地区截至目前所发现的自旧石器时代至元明时期的考古资料,结合相关学科的知识,对三峡地区考古文化进行了全面分析,厘清了三峡地区各个历史时期考古文化的内涵及其演变序列。本书对三峡地区考古文化与周邻地区考古文化的关系,三峡地区古代人类居住环境以及农业、饲养业、渔猎业、盐业、手工业等方面的探讨,尤为深入。

《人间的巴蜀石窟》

陈吉吉 著

读者出版社,2022年10月

佛教南传,兴于蜀地,北接中原,南通天竺,石窟之盛,极于唐宋。然世人目光所瞩,多在晋、豫、陕、甘,幸而巴蜀石窟,遗世独立,多数未景点化,多以乡民之宗教活动场所而保存,试可于现场重构历史,观其宗教性与世俗性。但全面梳理巴蜀石窟之图文,少而未及更新。作者遍寻巴蜀典型窟龛,兼论巴蜀各地石窟之渊源,以行记体例,检编成册,与各同好者分享。

《埃及神庙》

【英】理查德?H.威尔金森,颜海英 译

贵州人民出版社,2023年3月

本书既包括对迷雾重重的神庙起源的探寻,也有对神庙的永恒追求,以及神庙在天与地、神与国王之间的沟通功能的诠释。数量巨大的遗址与神殿揭示了埃及历史的丰富内容,并提供了神与国王的神圣建筑中种类繁多的建筑结构与风格的示例。书中的照片、图纸和地图等,则引导读者进入那个时代,亲身体验与神庙有关的风俗习惯。

穷物理

古DNA研究揭示5100年来青藏高原人群的演化历史

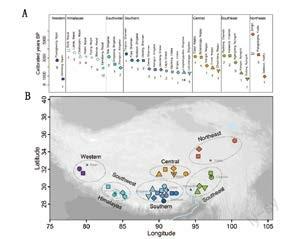

3月18日,Science Advances在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹团队和西藏自治区文物保护研究所、四川大学考古科学中心、西北大学文化遗产学院等合作针对青藏高原地区古人群开展的大规模、系统性的古基因组研究成果。通过与考古学家们合作,付巧妹团队从青藏高原不同区域30多个遗址中,成功获取97例青藏高原古代人类个体的核基因组,通过遗传学的手段系统地还原了青藏高原5100年以来人群的遗传演化与交流互动的历史。研究显示,现代西藏人群特有的遗传成分,至少在距今5100年以来已存在于整个青藏高原各区域的古人群之中,且具有很好的遗传连续性。青藏高原人群特有的遗传成分是由两股不同的遗传成分以大约4:1的比例混合形成,其中约80%的遗传成分与东亚北方距今9500—4000年间的人群相关,约20%的遗传成分来源于一个未知的古代人群。尽管青藏高原古人群共享相似的遗传成分,但自距今2500年开始,青藏高原古人群在不同地区已经出现了较为明显的群体结构,可分为三个主要人群:以共和盆地和玉树高原为中心的“东北部”高原人群;以那曲和昌都地区为中心的“东南部”高原人群;以日喀则、山南及拉萨地区为中心的“西南部”高原人群。其中“西南部”高原人群遗传成分空间跨度最大,主要沿雅鲁藏布江河谷分布,从最西部的阿里地区,一直延伸到东南部的林芝地区,具有最大的影响范围。青藏高原东北部共和盆地的宗日遗址的人群,至少在4700年前受到了来自黄河流域的东亚古北方人群的遗传影响。公元4世纪左右,携有高原南部遗传成分的人群就已经取代那曲的本地人;而在公元6—9世纪,那曲地区的人群则保留了同时期山南人群的遗传成分。这一模式说明,高原南部人群对藏北高原人群的基因渗透早在吐蕃崛起之前,而吐蕃王朝的扩张,也在那曲地区留下了明显的遗传影响。在青藏高原南部地区则有着另外的人群扩张的历史,在公元前5世纪至公元9世纪,此区域人群与中部人群存在密切的互动,但到公元9世纪前后也发生了局部人群遗传成分的转变,该时期高原南部人群受到了高原其他地区人群的影响,出现遗传成分的波动,而这正是吐蕃王朝衰落崩溃的阶段。这些研究以确切的遗传学证据,揭示出在高原内部、高原内外存在的复杂的人群交流历史。这也和考古研究从物质文化揭示的跨喜马拉雅互动、高原丝绸之路的事实一致。(付巧妹、汪鸿儒等,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所网站)

三星堆一、二号祭祀坑出土铜器的产地

研究者对三星堆一、二号祭祀坑出土的15件铜器进行成分分析,结果表明三星堆祭祀坑中本地式和外来式铜器使用了相同类型的原料,且其所用原料与成都平原本土原料类型完全不同,而与殷墟、汉中、新干等铜器群所用原料关联密切,由此可知,至少部分祭祀坑铜器的原料是外来的。此外,祭祀坑中还发现非三星堆特征的铜尊,其圈足上有疑似铸造的三星堆特色的圆孔,暗示有“定制产品”的可能性。三星堆祭祀坑铜器的来源应十分复杂,可能包括殷墟、长江中下游以及三星堆本土等地点。铜器的风格、技术、原料、器用制度在不同层面实现了极为复杂的流动,这同时映射出晚商时期黄河流域和长江流域形成的资源流通和文化互动网络。(黎海超、朱亚蓉等,《四川文物》2023年第1期)

米兰人平均身高过去两千年里几乎没有变化

《科学报告》最新发表一篇人类学论文,意大利米兰大学米尔科·马蒂亚和同事与合作者一起,分析了历史上两千多年里埋葬在米兰的549例男性和女性遗体,这个时期覆盖了罗马时代(1—5世纪)、中世纪早期(6—10世纪)、中世纪后期(11—15世纪)、近代(16—18世纪)和当代(19—20世纪)。他们根据墓地发现的遗物和埋葬点的历史数据判断,这些遗骸都来自非富裕阶级。研究表明,男性的身高在152—195.4厘米之间,平均身高168.5厘米;女性身高在143.5—177.6厘米之间,平均身高157.8厘米。男性和女性的平均身高在历史上保持稳定,不同时期并无显著差异。研究者认为,米兰人身高趋势的长期稳定可能和米兰的生活条件比其他地区更好有关。有记录显示,米兰当地的自然资源和食物资源丰富,城墙也能抵御潜在威胁。(孙自法,中国新闻社)

知文明

江淮之间史前彩陶的两个传统

江淮之间史前彩陶的发展可分为三个时期:距今7000年前后为发生期,以双墩文化彩陶为代表;距今6300—5500年为鼎盛期,以侯家寨文化、孙家城文化、龙虬庄文化彩陶为代表;距今5500年以后为衰落期。江淮之间史前彩陶可分为东西两个工艺传统:西部的侯家寨文化彩陶传统,由双墩文化、侯家寨文化、孙家城文化彩陶所构成,以橘地红彩、外彩和几何形纹饰为主要特征;东部的龙虬庄文化彩陶传统,由龙虬庄文化彩陶所构成,包括青莲岗二期、万北二期、黄岗二期和龙虬庄二期彩陶等遗存,以白(或黄)地黑(或褐)彩、器内彩、几何形纹饰以及人物纹、变形鱼纹、变形人面鱼纹为主要特征。江淮之间史前彩陶两个传统的认识,可进一步揭示该地区在中国史前彩陶及其传播中的地位和作用,深化该地区新石器时代历史进程研究。(张爱冰,《中原文物》2023年第1期)

周至汉代宗庙形制的转变

据考古发现,周代宗庙整体坐北向南,院落内建筑呈“品”字形分布,其中主体建筑多为前朝后寝的“凹”字形,院落南墙正中有门塾,东、西墙或留侧门。西汉至新莽时期,宗庙整体平面为四向“回”字形,院落围墙四面各辟一门,中心建筑为四堂八个共一太室,其四面各开三门,有强烈的四时、五行色彩。从宗庙乐舞、月游衣冠礼制看,西汉诸帝庙形制基本相同,且袭自秦代。秦二世元年的宗庙改革是周至汉代宗庙形制转变的节点,礼县四角坪遗址反映了秦代祠庙类礼制建筑的结构布局。秦始皇所建极庙本为明堂,二世元年将其性质改为始皇庙,其形制又被汉庙继承,遂使秦代西汉宗庙具有一种“明堂式”风格。极庙的设计当以《吕氏春秋·十二纪》为蓝本,后者吸收、整合了战国时列国的月令明堂思想。(梁云、陳燕芝、刘婷,《故宫博物院院刊》2023年第3期)

读天下

2022年度全国十大考古新发现揭晓

3月27日—28日,由中国文物报社、中国考古学会主办的2022年度全国十大考古新发现终评会在京召开。经过项目汇报会、综合评议,最终评委投票选出2022年度全国十大考古新发现。国家文物局副局长关强宣布湖北十堰学堂梁子遗址、山东临淄赵家徐姚遗址、山西兴县碧村遗址、河南偃师二里头都邑多网格式布局、河南安阳殷墟商王陵及周边遗存、陕西旬邑西头遗址、贵州贵安新区大松山墓群、吉林珲春古城村寺庙址、河南开封州桥及附近汴河遗址、浙江温州朔门古港遗址等十个项目入选2022年度十大考古新发现。(国家文物局网站)

国家文物局水下考古南海基地挂牌

3月18日上午,国家文物局水下考古南海基地正式挂牌,国家文物局局长李群等为南海基地挂牌。南海基地规划占地74亩,总建筑面积31085平方米,两线一轴四区地分布,含综合管理楼、科研楼、船体修复车间和训练楼等。(文宣,国家文物局网站)