云冈石窟供养人研究

员小中,李雪芹,崔晓霞,兰 静

(云冈研究院,山西 大同 037004)

云冈石窟中的供养人形象雕刻,无论从数量还是质量上均无法与佛、菩萨等人物形象相提并论,对比之下形成鲜明落差。但世俗供养人的形象有自己的发展脉络,具有独特的时代性与地域性,表现出了这一特殊身份群体在石窟中应有的位置和状态。他们反映了那个时代的政治生态、经济状况、社会生活、民族交往、宗教信仰和价值取向等等一系列现实问题,是云冈石窟造像题材中的有机组成部分,也是研究北魏供养人图像的珍贵实物资料。

本文所指世俗供养人,就是指信佛发愿、出资开窟、雕绘佛教图像、供奉佛法僧三宝的俗世人。其中包括僧人和信徒,但不含天人供养。石窟中的供养人身份除皇帝、皇亲国戚、王公大臣外,还有官吏、僧团、邑社、普通信众、胡民外族等诸多群体,他们是接续开窟凿像的功德主。其中宣传佛教、引导信众的僧人以及着世俗装的善男信女是供养人主体,他们频频出现在龛像下,形象凝固在岩石上,与佛像一道留传后世,以示自己虔诚的信心和决心,这也是供养者将象征自己的形象刻在石窟里的主要初衷。供养人形象与石窟造像相互依存互为表里,没有功德主就没有石窟寺的开凿,没有石窟的开凿就不会有供养人形象雕刻存在。

一、供养人的分布及数量

(一)供养人空间分布及数量

云冈石窟现有编号的254座洞窟中,现存供养人形象涉及的窟有62座编号洞窟(其中34座主窟、28座附窟),供养人造像行列有364处,每处人数不等,少至1人,多则50余人,雕刻供养人形象共2661身(图1)。具体分布情况为:东部石窟(第1窟至第4窟)共有9处56 身。中部窟区第5 窟至第8 窟有38 处271 身,第9窟至第13 窟有107 处869 身。西部石窟第14 窟至20窟有131 处889 身,第21 窟至第45 窟有79 处576 身。供养人数量较多的窟是第11窟共60处(不含附窟),第19窟(含2个附窟)共42处,第17窟31处,第18窟25处,第16窟13处。个别洞窟中存在一些供养人造像的痕迹,但风化剥蚀严重,仅可辨认轮廓,已无形象可言,所以不可记数量。毋庸置疑,石窟开凿时的原始供养人数量比现存数量要多。另外,佛教故事里的世俗装形象人物不记入供养人数量。

图1 云冈石窟供养人分布情况

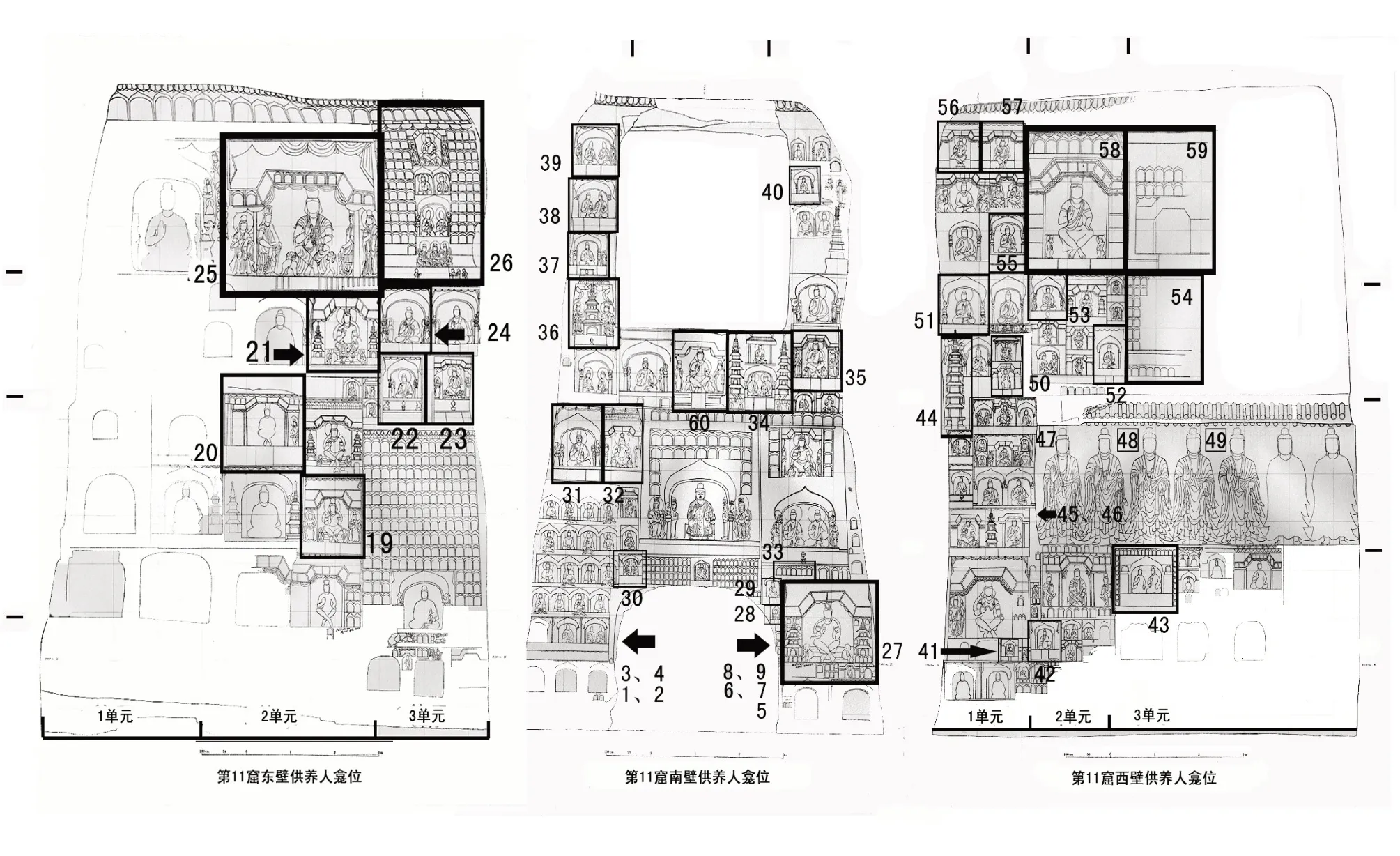

(二)供养人壁面分布

早中期窟内北壁因雕刻巨大主像而没有出现供养人的雕刻。早期窟中的供养人相当于是中期窟开凿时期补刻进来的,除了北壁已有主像外,其他三壁都有表现,以南壁为主,东、西壁次之。这时期的供养人行列全部位于佛龛下,且多置于四足方座内,行列中间雕博山炉,供养人男左女右分列,有一定数量的队列前面有僧人引导。中期窟双窟内的供养人有的在窟壁下层,如第7窟、第1窟、第6窟,有的雕在诵经道北壁,如第9窟、第10窟、第5窟。民间窟供养人则表现随意,有的雕刻在佛塔基座或周围,如第11窟南壁和西壁。晚期窟中几座经典的中型窟内供养人刻在壁面下层一周,如第34 窟、第35 窟、第37 窟、第38 窟。根据供养人位置规律可发现,凡按计划进行施工的洞窟,供养人行列整齐地出现在窟内四壁的下层,反映了洞窟布局的统一性与开凿完成的一致性。在无统一开凿计划的洞窟中,则供养人雕刻在壁面上各自的小佛龛下。北魏迁都洛阳后,平城成为代京,守旧势力仍在云冈进行造像活动,但南风渐浓。此时的供养行列表现出仪仗出行的贵族式供养(帝后礼佛图的雏形)新形式,供养人图像样式趋于复杂化。(图2)

图2 第11窟壁面供养人龛位置示意

二、供养人出现的机遇与时间

云冈早期石窟原始设计中没有供养人身份。早期窟的功德主是皇家,开大窟、造大像是其风尚,弘扬三世佛主题是此时期最大功德,在此基础上礼佛和禅观是大众的供养方式。所以没有理由也不可能出现具体的世俗人物。但实际是有一定数量供养人出现在早期窟昙曜五窟中,这是因为中期石窟开凿时,民间造像力量涌入,随着补刻行为的扩展蔓延,入侵到了早期石窟的空档壁面,使得早期窟中也出现了供养人行列,虽然形象较小,但有一定数量。从这5个窟早期造像分离出的供养人行列,大部分位于石窟南壁,与主尊相对而立。从所选的27 组图像进行综合分析,可见供养人形象多位于四足方佛座的两足间,以立式、侧面供养为主要姿态。方足佛座与同时期或北朝早期流行的单体金铜佛像的佛座相似,再则北魏平城时期的墓葬中此时也十分流行四足方榻①沙岭北魏壁画墓中出现墓主人夫妇坐于榻上,时间为太延元年(435 年)。云波里北魏壁画墓中的主人“分坐在独立的方榻之上,榻立面饰水波纹”。是北魏平城时期的墓葬。智家堡北魏墓石椁壁画中的墓主人并坐于榻上。推断其时间为迁都洛阳之前。由以上3 座壁画墓中出现了方榻样式来看,与云冈早期石窟佛龛下的四足方座相似,可知是北魏平城时期流行的座式。的样式。因此,云冈石窟中出现供养人的时间在早期窟主体完成而中期窟大规模开始之时,即云冈第二期窟的初始阶段。从历史阶段说,就是北魏献文帝拓跋弘传皇位给儿子拓跋宏的北魏皇兴末、延兴初(471 年)左右。时值冯太后再次临朝称制,政治空气的改变带来石窟营造的变化,新的石窟形制佛殿式双窟开始出现,第7、8 窟最早开凿,第7窟壁面下层出现了类似供养人行列的形像。

中期窟形制的变化和造像力量的多元化,开拓了石窟充足的表现空间,也极大地丰富了石窟造像题材内容。有实力的官方功德主在表达主题信仰的同时,将自己族群的供养形象雕刻在壁面下、佛龛下、甬道中,身材高大接近真人,实现了公开化供养夙愿,如第9 窟、第10 窟,第5 窟后室甬道供养人队列。在民间造像重新兴起的石窟中,供养人形象旁堂而皇之地附上了造像题记,为自己的造像行为标榜说明。如第11 窟太和七年题记中,国泰民安的发愿祈福非常明确,供养者把国家、集体和个人的利益紧密相连。供养行列前的邑师形象高大,身着袈裟,手执长柄香炉,显然是“敷导民俗”[1](卷114《释老志》,P3030)的僧界导师和造像活动的组织引领者,其身后则是身着鲜卑服、男左女右分列的“信士女”等54 人供养人形象。这是云冈石窟现存最早的造像题记与供养人组合,有重要的历史、艺术和社会价值。

中期后至晚期,供养人大量出现。在“太和”、“景明”、“正始”、“延昌”年间的造像龛均有供养人形象。有时间的题记从最早出现的北魏太和七年(483年)供养人造像到最晚出现北魏正光(520-524年)供养人造像,前后时间跨度约有40年。

三、供养人形象的来源

在平城及河北地区,一些早于云冈石窟的单体金石造像,如定州常山鲍篡造石浮图和朱业微石造像,都是太武帝灭佛(446 年)前的造像样式,时间在云冈石窟开凿前。[2](P47-49)北魏建都平城前,太行山以东、黄河以北的河北平原地区,是影响北魏建国初期佛教的主流之地,在此先后存在的十六国时期的后赵、后燕政权都崇奉佛教,佛图澄、道安、僧朗、法果、昙曜等高僧都曾先后在这片区域修行传法。随着北魏政权在平城的建立,主张“帝佛合一”的赵郡沙门法果被太祖道武帝招至朝廷效力,并担任僧统。又“天兴元年(398 年),徙山东六州民吏及徒河、高丽杂夷三十六万,百工伎巧万余口,以充京师。”[1](卷2《太祖纪》,P32)应该说,太行山以东的一些早期单体金石造像在昙曜开窟之前就已经影响到了平城地区的佛教造像。其中供养人形象也会影响到云冈石窟中的供养人形象表达。除了单体佛造像,佛塔上的供养人样式也对云冈石窟有影响,如与昙曜五窟同时期的曹天度方形九层仿木构石塔,北魏天安元年(466 年)雕造于平城,与云冈石窟石质相同,形制已经成熟,塔基具有供养人和题记。[3]太延五年(439年),太武帝灭北凉之后,迁徙来平城的工匠带来了凉州造像模式。但从石窟表现出的形象元素看,来自炳灵寺第169 窟西秦的造像和壁画对云冈石窟影响较大,可见来自长安方向的造像影响不可忽视。

四、供养人的服饰

云冈石窟供养人服饰反映了佛教东传过程中民族文化融合的特征。

(一)僧人供养人服饰

最初的僧人服饰大多着覆肩袒右式袈裟,与佛像的服饰样式基本相同,但线条简单。之后僧人所著的覆肩袒右式袈裟,经历了从半袒到覆肩再到全右肩覆盖的变化。极个别着田相袈裟者出现在五体投地式供养僧人中。搭肘式袈裟后来普遍流行,这种僧衣在前期已露端倪(仅出现1 例)。僧人的通肩袈裟与佛像的通肩式佛衣大体接近,只是雕刻简化。再晚的僧人袈裟已鲜见覆肩袒右式,基本为搭肘式,同时通肩式袈裟变的宽大起来。多数袈裟雕刻的十分简单,显示出图案化的倾向。

(二)世俗供养人服饰

世俗供养人服饰分男性与女性装,主要有鲜卑式胡服与汉式装之分。

(1)男性鲜卑式装:一期前段(基本在早期窟中)首服圆帽垂裙,帽顶前高后低,呈现软质后倒状,帽口饰束带,帽后垂裙至肩。上衣左衽交领窄袖,紧身,长至膝下,无腰带,下身直腿裤,脚蹬靴。一期后段(基本在中期窟和中期补刻窟中)的男性供养人身躯变臃肿,服饰样式基本同前,但上衣加长,接近脚踝,系腰带,裤肥,裤口小。整体衣料宽松显厚。

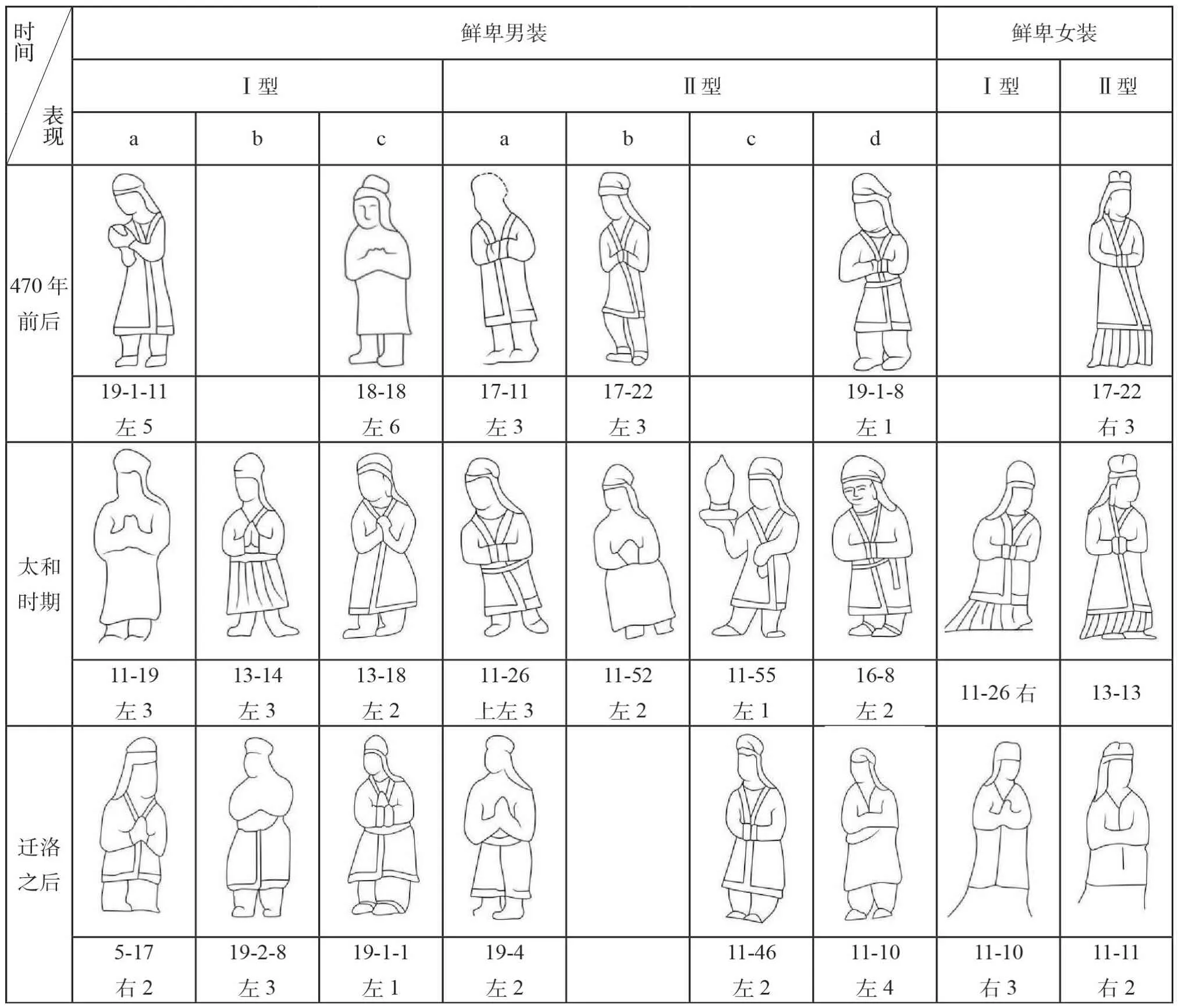

(2)女性鲜卑式装:一期前段首服圆帽垂裙,有圆顶与帽顶中央下凹之分。上衣左衽交领窄袖衣,下裳着裥色裙(百折裙)呈直筒或略向后拖,不露足。一期后段上衣明显加长,甚至到腿肚部位,裙子露出部分越来越短。仅有个例出现露足的雕刻。(表1)

表1 云冈石窟供养人著鲜卑服简表

(3)男性汉式装:首服以小冠、进贤冠为主。衣裳均为宽袖长袍及地,底缘呈喇叭形,露履。多数人物身材比例修长,无细部描述,因此衣饰细节不明。

(4)女性汉式装:头饰较为丰富,贵妇中流行密鬓高髻,其余供养人大多梳高髻,侍者梳双丫髻。服饰为上衣交领宽袖大襦、下裳着长裙,出现宽袖短襦的样式,长裙拖地、且向后扬。男女性汉装都是二期晚期窟中供养人的着装。(表2)

表2 云冈石窟供养人汉式服饰简表

五、供养人的供物

云冈石窟供养人的供物主要包括莲花、香炉等。

(一)莲花

作为供养人的供物,莲花形式简单,形象朴素,类型单一,基本为长颈莲,没有统一格式。自然的形式、朴实的状态为其特点。早中晚三期石窟中都有莲花供养形象。

早期窟第20 窟西壁立佛背光上边,供养人低头屈膝,双手捧一大莲蕾于胸前。整体形象紧凑,似利用了一个闲置空间,出现时间不好判定。第18 窟南壁的僧人手执长茎莲,两侧叶片下翻,中央莲蕾上凸,形式较为特殊。这两处的供养人所持莲花具有早期供养莲花的特点。中期窟第9 窟、第10 窟后室甬道内的20 多身供养人呈队列出现,高约1.3-1.5m,以北壁中央龛为分界,分别面向东、西,手持长茎莲排列至甬道口。队列前面的为僧人形象,后面男左女右分列。第1 窟东壁供养队列服饰为汉式,头戴进贤冠,高约1.2m,面向窟外,长茎莲隐约扛于身后,推测原来的供养人队伍绕壁一周。晚期窟第38 窟东壁下层,有供养人浮雕,汉装女性形态接近龙门石窟供养人风格。手持长茎莲,前者手中莲花圆形盛开,后者手中莲枝长满叶片,顶端花瓣下翻。呈现出两种不同形态,并不像第9 窟、第10 窟那样长茎莲形态。

(二)香炉

云冈石窟中,香炉供养以博山炉来表示。博山炉的表现继承了汉代以来博山炉和柄香炉的形象,将其应运到石窟雕塑艺术形象中,反映佛教供养形式,是中外文化交融以及鲜卑民族汉化的一种体现。石窟中博山炉是随着供养人出现而出现的,这也是之所以叫供物的缘由。供养人行列中间供物最初以置地博山炉为中心,之后出现力士托举或置于方足座上的形象,此时是作为公用供物。后期行列中博山炉呈减少,但雕刻趋精美,更多的是由方形铭刻石取而代之。晚期供养人手中托举博山炉,成为移动式个人供物,有了身份象征。与共用博山炉并行的还有一种个人用香炉叫长柄香炉,作为高级身份的僧人或供养者的手持供物,是当时佛教供养的真实描述。

(三)方形铭刻位

造像题记是佛教造像附属艺术形式,是中西方文化融合的表现。西方佛教造像和汉民族碑刻结合,图文并茂,能更好地表达供养者的诉求,因其位置居于供养人队伍中间,享有尊贵之意,所以可算作供物类型。云冈石窟发现的北魏造像题记共34 处(包括昙媚碑),[4]均为供养人发愿实践。时间从太和七年(483 年)至正光年间(520-524 年)。分布在早、中、晚三期的17座洞窟中。从分布区域看,中部窟区是题记铭记出现最多的地方。从出现时间看,太和年间的题记铭记最多。从造像主的身份看,普通信众身份的人发愿造像最多。从题记内容看,为亡灵祈福类的最多。从题记所在位置看,位于东壁的最多。

云冈早期窟皇室造像工程中没有发现题记。中期官宦工程中的题记现已不可见,只能从《金碑》①全称《大金西京重修武州山石窟寺碑》。宿白1947年于北京大学图书馆整理图书时,在《析津志》中发现。中略知曾有“护国大碑”和小而完的“崇教寺”碑。功德主无疑是官宦重臣。民间工程最早可见的功德主是邑义信士女等54 人。引导僧出现在功德主队伍前列,在邑师指导下,信士女们集资造像,引领了石窟开凿新潮流。他们为国为民为己祈愿,赢得了更多民众的信任,刻碑发愿的供养形式被功德主纷纷效仿。此时起至北魏末期,佛教因果轮回、转生福田的思想已根植于大众心中,逃避苦难、造像祈愿成为重要的精神寄托。同时,北魏政权也就是在这种狂热的民间崇佛祈福功德声中日渐动摇以致丧钟鸣起,最终走向了灭亡。

六、供养人的造像特征及雕刻技法

(一)供养人造像特征

供养人的雕刻多作立姿,均为全身,多群像,极少单身像。偶有胡跪、五体投地式应是受外来的供养人影响。出现在早期窟南壁的供养人均著鲜卑服,身材苗条,多含胸俯首,身躯前倾,手合掌于胸或抄手袖中,显得十分谦恭,表现为静止的供养状态,身材高度比后段双窟中的供养人低矮很多,这可能代表了平民阶层。供养人身前未出现榜题,因此难以判断供养人的具体身份。

中期石窟随着洞窟的大量开凿,供养人图像雕刻进入繁荣期,出现了许多新的造像样式,供养人的体格强壮粗大了许多,除了著鲜卑装外还有著汉装的供养人(或著汉装的鲜卑人),他们昂首挺胸形态呈现出新的精神面貌。在统一规划按时完工的洞窟中,四壁下层的供养人行列或面向北壁(主尊)或面向窟门(南壁),其造型、姿态、动作大致相同,队伍整齐划一。显然是这时期权势家族群体的供养人身份形象,这些供养人处在壁面下层,与上层佛像天国相比,是代表人间社会里的供养行为。第6 窟下层的女供养人队列站立在木构廊道建筑内,更显其尊贵的供养人身份。太和时期供养人服饰的臃肿形态恐怕还与北魏处在历史冷暖气候交替的寒冷期有关。

在迁都洛阳后新开凿的西部窟群中,出现了贵族礼佛的供养队列造型,此等像无论男女,多挺腹拱背,行列中还出现了手执伞盖、羽葆的侍者形象,应是当时大族贵族日常生活的再现,受洞窟和造像龛影响,供养形象又变得低矮。榜题与题记样式仍在流行,文字却寥寥无几。这类图像虽是静止状态,但长裙下摆或衣带后扬的刻画,反向衬托出向前行进的动态,寓动于静、静中见动。云冈石窟的贵族礼佛图虽无法与龙门、巩县石窟中的帝后礼佛图相比,但图像已具备了帝后礼佛图的基本要素,如人物形态、仪仗配置,只是构图上没有宏大气势的场面,这可以看做是北魏洛阳时代艺术在平城的产物,后来龙门及巩县的帝后礼佛图达到了洛阳时代的辉煌。

(二)供养人雕刻技法

云冈石窟供养人立式姿态稍作侧身,面部基本上为四分之三侧面,身躯则趋于正面,与敦煌石窟供养人绘画技法一样,可见是一种长期的表现定式。一期前段期供养人雕刻基本为减地浅浮雕,多数形象平面化凸起,面上或采用线刻的手法,与汉画像石有类比。位置较为固定,一般在佛座下,构图单一,人物形象高低胖瘦不等,着装简朴,有的忽略衣纹。很多供养人的雕刻,面部只刻出轮廓,没有五官细节的刻画。一期后段太和年间至迁都前后的供养人出现减地高浮雕表现手法,太和时期几组双窟内壁面下的供养人队列比较突出,高浮雕人物数量多,队列整齐,形象丰满,打磨精细,构图整体划一,具有程式化感觉。单龛下的供养人形态及服饰比前段丰满和精致。偶尔出现的前高后低的透视构图,用以表现前后身份的高低。二期供养人多浅浮雕,身材比例和服饰表现技法更加成熟,多数没有更多细节,且由于位置劣势,多数风化只见轮廓。供养队列造像力图表现为贵族礼佛的图像数量增加,中间夹杂着孩童侍从形象,其中会有个别人像表现出回头或转身向后的姿态,营造了一种轻松和谐的动态图像,严肃中有活泼气氛,这时供养人呈现出了北魏洛阳时代画风。

七、供养人题记所反映出的问题

(一)武州山石窟开禁

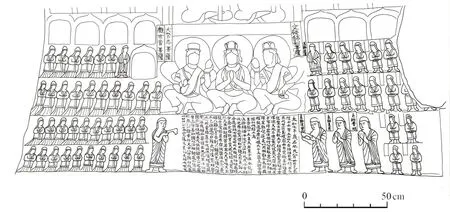

太和七年(483年)题记中,前有“甘寝昏境、靡有自觉”之语,后有“遭值圣主”、“久寝斯悟”之语,前后形成鲜明对比。这一年夏四月,孝文次子恪出生,五月戊寅朔,孝文帝幸武州山石窟寺,题记时间在八月卅日,上距孝文帝幸寺约百天。所以题记中有为“皇帝陛下、太皇太后、皇子”祈福之语,明显是为皇室歌功颂德。但雕刻95躯及诸菩萨像,却不像是百天能完成的工程。也不是皇子出生后即开工的四五个月内能完成的。一个可能是龛像在前一年长子恂出生后就已刻好,题记是这次皇帝行幸后补上去的,“皇子”表示间隔一年出生的两位皇子。而且作题记的人是一位具有高素质的汉人,对佛教了如指掌。皇帝幸寺,除了对双窟开凿进行指导外,对前期国家工程因政治原因而停滞开凿的现象也应有所了解,而第11窟、第13窟就处在这种新旧力量交织的地带。经皇室默许后,由高人代写的太和七年题记刻在了早已开好的龛像上,表示对民间邑社造像敞开大门。此外,太和五年沙门法秀谋反伏诛、北台石窟寺主僧明道人被皇帝疑缚而后释放,[5](P117-118)这些事件对邑社信士会产生一定心理阴影,因而有“生在末代”之类的叹词。(图3)

图3 第11窟供养人及造像题记

(二)弥勒信仰的扩展

从第11 窟东壁太和七年(483 年)龛到第17 窟明窗东壁太和十三年(489 年)龛,再到第11 窟明窗东壁太和十九年(495 年)龛,我们可以看到弥勒菩萨形象在龛像中的组合变化,以及造像题记表明的弥勒信仰言辞。第11 窟太和七年龛造像组合为弥勒菩萨+二坐佛+二佛并坐。第17 窟太和十三年龛造像组合为弥勒菩萨+二佛并坐。第11 窟明窗太和十九年龛造像组合为弥勒菩萨+坐佛。以上几处表现出普通信众“消灾解难、寄希望于未来”的弥勒信仰,与早期的第17 窟、第13 窟大交脚菩萨像体现国家意志的“皇权永续的弥勒信仰”有所不同。

(三)比丘尼身份的认定

供养人的雕刻中,我们笼统地将位于供养行列首位的僧人称为引导僧。在第11 窟太和七年(483年)题记左侧三位“邑师”皆有题名,而题记右侧一位则没有题名,可能此时男性是邑师的主导。在第17窟明窗东壁的“太和十三年”题记中,明确记述“比丘尼惠定身遇重患,发愿造释迦、多宝、弥勒像三区”。但从龛下供养人统一僧侣装束看,并没有显示出女尼的形象,可能此时的当事人不作为供养人身份。在第11 窟明窗东壁的“太和十九年”题记中,在男性世俗供养人前的2位引导僧标识为“比丘×××”,在女性世俗供养人前的2 位引导僧明确刻有“比丘尼××”。由此明确此处女性世俗供养人前的引导僧为比丘尼。但其身后世俗装男女供养人也标识为“比丘×××”,显然是对出家与在家修行的马虎表示或是一种主观愿望。

(四)供养人的民族情节

云冈造像题记中可以辨识的有四处冠以“大代”称呼的题记:一是第17 窟明窗东壁“大代太和十三年(489 年)比丘尼惠定造像记”,二是第11 窟明窗东壁“大代太和十九年(495 年)妻周氏为亡夫造像记”,三是第28-2 窟西壁“大代延昌三年(514年)造释迦像记”,四是第35 窟门口东壁“大代延昌四年(515 年)常主匠造弥勒像记”。“代”是“代国”的简称,东晋咸康四年(338 年)拓跋什翼犍在平城一带建立代国,太元元年(376 年)被前秦灭国。淝水之战后,拓跋珪于登国元年(386 年)在牛川(呼和浩特西南)重建代国,同年迁都盛乐(内蒙古和林格尔县北土城子),天兴元年(398 年)改国号为“魏”,史称北魏,同年迁都平城大同。有的题记中的“大代”出现时间在北魏迁都洛阳之后,可见“大代”应是北魏洛阳时代鲜卑人对先祖建国以及北魏平城时代政权强大的眷念表示,沿用时间跨度近30 年。北魏平城遗址出土物中有“大代万岁”瓦当,与题记“大代”意义相同。需要注意的是,同是“延昌四年”的第19-2 窟“清信士造像记”前没有冠以“大代”称呼,可能题记中“元”姓发愿者汉化改姓后对鲜卑族人的记述习惯有所抛弃。

八、从供养人造像看当时社会佛教信仰

由于供养人形象是出资造像者主体在石窟中的直接反映,所造龛像必然体现施主的意愿,供养人龛像题材是民间佛教信仰最直接的反映。除了“题记”所揭示的发愿文中各种不同的目的外,造像龛内主像不同的身份塑造也反映出当时信众的宗教信仰或功利价值取向。

中期窟开凿前段,供养人龛像主要反映出三种信仰:一是坐佛禅定或说法相,体现出的西方弥陀净土信仰。二是释迦多宝二佛并坐体现的法华信仰。三是弥勒菩萨和弥勒佛体现的弥勒信仰。三种信仰既自成一体又相互结合。融合上的体现就是弥勒菩萨与坐佛、二佛并坐的组合造像,这与表达过去、现在、未来的三世佛题材在造像意义上是统一的。中期窟《维摩诘经》题材内容,主要表现在几组双窟中,体现在国家意志层面。相对于早期窟昙曜所造大像代表着皇权永续的国家层面信仰,此时壁面上大量的弥勒形象代表着普通民众的信仰,就是对未来美好生活的向往。第11 窟太和七年造像龛题记中的“观世音菩萨、文殊师利菩萨、大势至菩萨”三条铭记还是法华信仰混合的明证,这一时期的信仰已经出现了多元化状况。这一时期供养人龛像主要补刻在皇室大窟中,功德主无不沾有国之荣光,而显家之荣耀。把自己标刻在龛下,希望自己的功德能感动佛祖,变为福田,造福现世及来世。可以说是信仰的力量造就了辉煌的石窟艺术。

中期石窟开凿后段和晚期石窟开凿时期,供养人分散在大多数窟龛中,造像龛内主像身份与一期相差无几,只是有的组合样式略变,有的多了千佛、七立佛等,个别龛铭出现了“药师佛”字样,属新增法华信仰题材。由多处带有追思亡灵的铭记看,二期的民间信仰中忠孝、轮回等因素增加。晚期窟的一定数量的窟门附近有维摩题材造像,可视为人间佛教及空无思想在此时在民间已广为流布。

由于平城时代的衰落,后期供养人反映出的信仰中,更多的是人们对神灵护佑的期盼,信徒只能以自己独特的方式祈求冥福,自我救赎,对宗教的信仰更看重其实用性与功利性的一面,因而也体现出了随意性,他们供奉的龛像不一定与其信奉的佛教教义吻合。正如王继训《论北魏佛教狂热中皇室贵族的行为与心理》一文结论所说:“北魏皇室与贵族对佛教的崇拜,与其说是把它当成一种祈求冥福与完成自赎的术来看待,并给予特别重视,倒不如说他们对佛教教义的本身并不感兴趣。……在一系列人力所不能为的命题面前,人们不得不祈求神灵的佑护,保佑他们逢凶化吉,攘除苦难,这也是我们国人宁可信其有不可信其无的心态写真,也可以说是一种无可奈何的有为之举。人们对宗教信仰的渴求,更看重的是实用与功利,他们只相信生动形象的神灵与简易方便的解脱方法,于是才有了独特的中国祭祀方式,对不同神灵,可以在不同场合,采取不同目的,不同的祭祀方法。”[6]

总结

供养人形象是佛教经典中供养概念的社会实践产物,随佛教艺术传播而流布中国。在5世纪初的一些单体金石造像上有供养人形象表现,这种供养功用后来扩展至石窟中。云冈石窟供养人是继昙曜主持的国家工程之后,二期造像开始时的伴生造像题材,是单体佛造像上供养人的仿效和发展。供养人是僧人引领的邑社、信士等群体出资兴窟、造像,表达主观愿望的形象体现,是现实世界与理想世界形象交融的纽带,反映那个时代信教徒的意识形态及精神追求。他们起初由邑师领导发愿,祈愿国泰民安、佛光普照,忠孝思想明显,后来越来越多地表现出弥勒净土信仰,迫切解决个人问题。供养人形象主要表现在壁面底层、龛像底层、塔基下及龛侧。形象高大的、人数众多的供养人队列代表了贵族、世家供养,低矮、人少的供养队列是平民供养阶层。供养人站位尊卑有序,大多男左女右(造像本身方位),个别女左男右。供养人图像中人物身份反映出所造龛像人员组成,其中的僧人既是供养者也是被供养者,占供养人总数22%。少量供养队伍是纯俗供养人、纯僧供养人、纯女性供养人组合,处数依次递减。俗供养人着装鲜卑式与汉式的分别与共存,也是北魏迁都前后推行汉化政策时,保守与激进两种势力争锋在石窟中的反映。供养人的供物由引导僧操持,莲花象征佛教净土世界祥瑞,博山炉、柄香炉来自汉代传统形象,后来中央的方形铭石取代早先的博山炉,而且绝大多数沦为供养人的无字碑。云冈石窟近3000 身供养人群体和近6 万身的石窟总造像比起来,数量少规模小,却又是石窟有机组成部分,恰当地体现了社会面佛教信仰发展壮大的生命力存在,是鲜卑拓跋民族化、世俗化进程的反映,是不可忽视的题材。云冈石窟供养人主要反映了北魏平城时代部分贵族及平民宗教信仰需求,他们在追求现实的建功立业外,在国家宗教场所造像发愿、沾染荣光,同时想刻石留名不朽于世,从这个意义上说,供养人及其龛像有着墓志铭的本质含义,只是不便留人名而已,这种对生命意义的理解和表达作用,大过供养人图像本身对外的影响。