农业数字化发展水平测度及时空特征分析

摘要:本文在梳理数字赋能主要理论机制的基础上,使用Ghosh模型在投入产出框架下提出测度农业数字化发展水平的指标与方法,并使用EGRAS法编制5部门省级数字经济时间序列投入产出表,对2002—2020年我国31省(市、自治区)农业数字化发展水平进行实际测度,并运用核密度估计、Dagum基尼系数分解等方法分析了农业数字化发展的时空特征。研究发现,我国农业数字化发展水平总体呈逐年上升态势,与第二、第三产业间的差距进一步缩小。但与此同时,农业数字化发展的不稳定增长极和低水平陷阱并存,且区域分化和区域集聚态势明显,普惠性仍然偏弱。基于上述发现,本文就提高农业数字化发展水平提出了相关政策建议。

关键词:农业数字化发展;数字赋能;Ghosh模型;核密度估计;Dagum基尼系数分解

中图分类号:F321 文献标识码:A 文章编号:1007-0753(2023)06-0059-14

收稿日期:2023-04-08

作者简介:高一铭,博士,讲师,湘潭大学商学院,研究方向为数字经济、国民经济核算等。

基金项目:湖南省社科基金青年项目“数字经济时代湖南经济高质量发展多维实时统计监测研究”(19YBQ097);湖南省教育厅科学研究青年项目“复杂网络视域下区域金融风险多维测度与监测预警研究”(21B0107)。

一、引言

(一)选题背景与意义

近年来,我国数字经济发展方兴未艾,数字经济日益成为推动经济社会发展和产业结构转型升级的重要力量。随着数字经济融入经济社会发展各领域和全过程,基于数字化转型和数字技术在各行业渗透应用所形成的“平台经济”“共享经济”等数字经济的具体形态发展迅速,与之对应的新产业、新业态和新商业模式层出不穷,数字经济正深刻改变我国经济结构和人民生活习惯。我国高度重视数字经济发展,2015年就将大数据战略上升为国家战略,并先后提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”“建设数字中国,加快数字化发展”,党的二十大报告则进一步强调了“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”等要求。

在农业农村领域,随着我国历史性地解决了绝对贫困和区域性整体贫困问题,“三农”工作的重心也由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴转移。而实现农业数字化转型是乡村振兴的重要基础和重大任务,2019年《数字乡村发展战略纲要》指出将发展数字经济作为提高农业生产效率的重要措施,党的二十大报告则进一步明确“加快建设农业强国”“实现农业现代化”等总体目标。

数字技术是一种使能技术(Enabling Tech-nology)和通用目的技术(General Purpose Techno-logy,GPT)。由于数字赋能效应的存在,随着其在农业农村领域的渗透扩散和广泛运用,数字技术必将在农业数字化发展中发挥作用。那么,我国农业数字化发展水平究竟如何?不同时间和区域农业数字化发展水平的动态特征又如何?这是本文试图回答的问题。

数字赋能效应是提升农业数字化发展水平的关键。本文在梳理数字赋能的主要理论机制的基础上,综合使用各省统计局公布的官方投入产出表以及经济普查和统计核算数据,编制5部门省级数字经济时间序列投入产出表,测度了2002—2020年的农业数字化发展水平,并分析其时空变化特征。本文研究有助于明晰数字赋能农业发展的内在逻辑,测度数字化发展效果,识别农业数字化转型过程中的现实障碍,提高数字技术赋能农业发展的靶向性,进一步释放数字红利,具有较强的理论意义和现实价值。

(二)文献综述

现有文献中,与本文研究相关的议题主要集中于数字经济的统计测度、农业数字化发展内涵及数字化水平测度以及数字赋能的经济效应分析等方面。

1.数字经济的统计测度

一是数字经济规模直接测度。主要的做法是利用数字产业化规模衡量,通过加总数字经济相关行业增加值得到(向书坚和吴文君,2019;许宪春和张美慧,2020);也有部分文献将基于增长核算账户框架(KLEMS)测算的产业数字化规模一并纳入数字经济增加值(中国信息通信研究院,2020;彭刚和赵乐新,2020);而张红霞(2022)则基于数字部门产品和数字化产品两部分定义了数字产业化和产业数字化,并从最终产品的角度测度了数字经济规模。二是对数字经济发展水平进行间接测度。即在难以直接核算数字经济增加值时,通过一些数字经济发展表征指标(例如互联网普及率、相关产业规模、营业收入和交易数据、数字基础设施数量、相关企业进入退出情况等)构建各类数字经济指数(Digital Economy Index,DEI),间接测度数字经济发展(毛丰付和张帆,2021;潘为华等,2021;王军等,2021)。

2.农业数字化发展内涵及数字化水平测度

农业数字化发展主要体现为数字化生产要素推动农业生产的动力转换以及生产效率和质量的提升(李本庆和岳宏志,2022);农村数字化基础设施通过消除信息不对称,提升农业投入产出结构的协调化和农业生产组织结构的网络化水平(曾博,2023)等。对于产业数字化水平的测度,现有文献主要从数字化投入、数字化能力、数字化应用、数字基础设施等方面构建指标体系(刘钒和余明月,2021;林妍,2023),但具体涉及农业数字化发展水平测度的文献还不多见,赵鹏善(2022)从农业数字化发展环境、农业数字化基础设施、农业数字产业化和农业数字化科技支持等4个方面进行测度。

3.数字赋能的经济效应

数字技术在被赋能行业的产出增加、产出效率提升、资源配置和产业结构改善以及创新发展等方面发挥了重要作用(王开科等,2020;熊励和蔡雪莲,2020;李研,2021;李宗显和杨千帆,2021;杨慧梅和江璐,2021;张焱,2021)。但与此同时,由于区域要素禀赋差异或者行业投入产出结构的差异,数字经济自身发展不平衡不充分,或者由于数字要素在不同行业中渗透扩散率的不同,数字经济发展也在一定程度上導致了数字鸿沟和数字排斥等现象(刘军等,2020;韩兆安等,2021;李怡和柯杰升,2021;张家平等,2021)。而在农业领域,数字经济通过农业发展规模、发展效率和发展效益三条路径推动农业高质量发展,且这一效应存在显著的区域异质性(陈毅辉和洪碧云,2022)。研究表明,移动通信、移动支付等数字技术在改善农产品市场透明度(Aker,2010;Tadesse和Bahiigwa,2015),提高农业产量(Ogutu等,2014)以及构建有效农产品物流(Jack和Suri,2014)等方面发挥了重要的作用。

现有文献中关于数字经济规模核算、产业数字化水平测度以及数字赋能经济效应统计测度的研究已经较为充分,这为本文的研究提供了充分的理论和方法基础,但靶向到农业数字化发展水平测度领域的相关研究仍以理论探索为主,关于实际测度的文献仍不多见。相关测度指标主要以数字化要素投入水平或数字经济发展水平的表征指标为主,其内在逻辑是较高的农村数字化投入或者较高的农村数字化基础设施水平一定对应着较高的农业数字化水平,忽略了农业对相关数字产品和服务的利用效率。而且,现有研究较少考虑数字赋能的时间动态性、产业异质性和区域差异性,而这些问题对补齐农业数字化发展不平衡不充分的短板,缩小农业和其他产业间数字化发展水平的差距至关重要。

二、数字赋能农业发展的内在逻辑与农业数字化发展水平的测度方法

(一)数字赋能的理论内涵

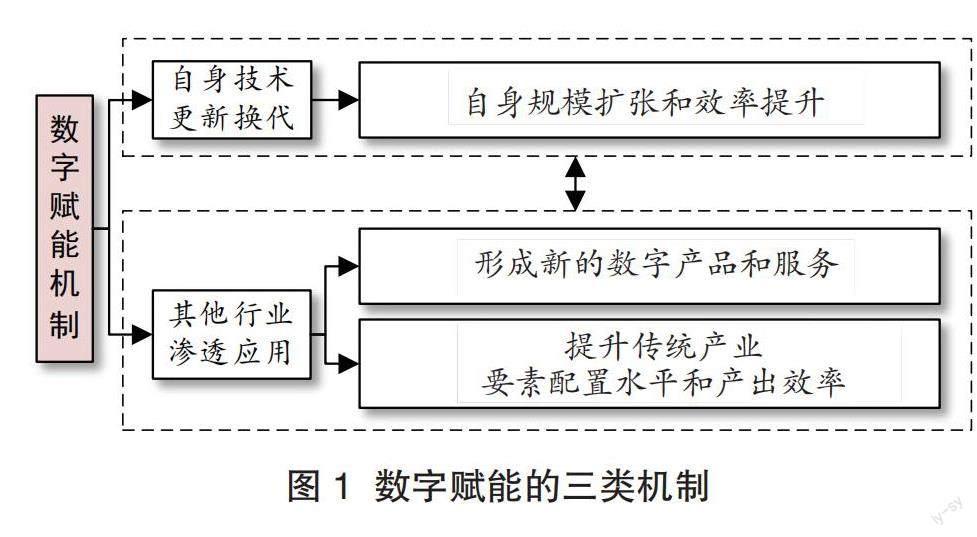

数字技术的广泛运用和渗透扩散,会对经济社会带来全方位的影响,即“数字赋能”,其影响路径包括:

一是数字技术自身的更新换代。根据摩尔定律,与传统产业相比,信息与通信技术(Information and Communications Technology,ICT)产业具有更高的创新频率,ICT部门必须持续进行技术投入和技术更新,以提高自身竞争力,这在客观上扩大了数字技术的自身规模,提高了生产效率。同时,由于ICT产品的大规模生产摊薄了研发成本,使得企业规模报酬递增成为可能,由此ICT产业能够持续高速增长,其规模也不断扩大,效率不断提高。这部分赋能效应体现为数字经济自身的内生增长效应,即“自我赋能”部分。

二是数字技术对其他行业的渗透和应用。随着数字产品价格下降以及数字技术的日趋成熟,数字要素作为新的生产要素被大规模应用,对传统要素产生替代效应,不仅从需求端拉动数字经济自身规模迅速扩大,而且加速驱动了传统产业升级的过程,使其生产过程、组织形式、交易方式和产品形态等都发生了较大变化,助力其他行业实现数字化转型发展。这包括两方面的内容:一是传统行业依赖数字要素或数字技术形成新的数字化产品或服务,例如互联网零售业相对于传统批发零售业;二是数字技术对传统产业现有生产要素的优化改造,虽然没有形成新的数字产品和服务,但有效提升了传统产业的要素配置水平和产出效率,例如智慧农业相对于传统的农业。上述三类数字赋能机制可以总结为图1。

具体到农业领域,由于农业部门无法直接产出数字化产品或服务,数字经济主要基于上述第三类赋能机制,即提升农业数字化水平,进而实现农业生产要素配置的优化和效率提升,带动农业部门产出水平和效率的提高,最终实现农业高质量发展。具体途径包括:通过农业生产要素数字化和生产过程智能化,实现农产品生产模式创新,降低各类农业生产主体的信息不对称;提升农业生产能力,降低农业生产成本,进而大幅提升农业生产效率;通过在农产品经营流通领域嵌入数字技术,实现高效经营决策和智慧涉农流通,形成农业产业新业态等(赵成伟和许竹青,2021;杨建利等,2021;唐文浩,2022)。

(二)投入产出框架下农业数字化发展水平的测度方法

投入产出表定量刻画了不同国民经济行业之间的产品和服务被其他行业使用的情况,对于分析数字经济对其他行业的赋能效应具有天然优势,本文在投入产出框架下测度农业数字化发展水平。不同文献对数字经济范围的界定不一致,造成了不同口径下相关测算结果存在巨大差異(刘宇等,2021),因此首先需要明晰数字经济测度范围。现有文献中比较有代表性的包括:中国信息通信研究院(2020)将数字经济分为数字产业化和产业数字化两部分;许宪春和张美慧(2020)将数字经济分为数字化赋权基础设施、数字化媒体、数字化交易和数字经济交易产品四个部分;国家统计局(2021)将数字经济分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业五类,其中前四类为数字经济核心产业。在上述分类中,数字经济核心产业与数字产业化,数字化效率提升业与产业数字化两组概念的内涵基本一致,而从增加值核算的角度来看,产业数字化并不形成新的数字产品和服务,不宜直接纳入数字经济规模,而作为数字经济的赋能效应去测度更为合适。鉴于此,本文的数字经济口径与中国信通院的数字产业化以及国家统计局的数字经济核心产业的内涵一致。若进一步将数字经济划分为数字制造业和数字服务业,则国民经济活动可以用如表1所示的5部门投入产出表(Input Output Table,IOT)加以刻画。

数字赋能水平的高低体现为数字产品或服务等数字要素在生产过程中发挥作用的大小,即通过消耗数字产品或服务实现增加值(或最终产品)的多少。在上述投入产出数据结构下,测度农业数字化发展水平实际上可以转化为求解农业增加值(或最终产品)中,有多少是使用数字产品或服务得到的。根据投入产出Ghosh模型,定义上标A、N、D分别代表农业部门(行业代码1)、非农非数字经济部门(行业代码2、3),数字经济部门(行业代码4、5),则可以将行平衡关系写成式(1)的分块矩阵形式:

其中GO和TVA分别代表总产出列向量和增加值行向量,B为直接分配系数矩阵,其代表性元素bij = Mij /TIi,i=1,…,5;j=1,…, 5,代表行业i的总产出中,供行业j使用的比例,Δ代表相关变量的变化量。

本文主要关心行业增加值而非总产出的变化,因此在式(1)的基础上乘以各行业的增加值率,具体如式(2)所示:

其中G = (I - B)-1为Ghosh逆矩阵,y为增加值率⑤向量,代表元素yi = TVAi / TIi为行业i的增加值TVAi占其总投入TIi的比例,ΔY代表当各行业增加值(即初始投入)变化ΔTVA的数量时,由各部门生产过程中对其他部门初始投入的依赖关系,最终引致的各行业增加值变化向量。

若令行向量ΔTVA = [0,0→,TVAD],即仅考虑数字经济初始投入的边际影响,则ΔY代表各行业增加值中依赖于数字产品和服务最初投入的部分,即该行业的数字化程度,也即数字赋能水平。其中行向量ΔY的第一个元素为农业数字化增加值,代表农业增加值中依赖于数字投入的部分,即农业数字化发展水平的高低。

但是根据张红霞(2022)的论述,若直接使用式(2)则存在对数字化产品和数字部门产品重复计算的问题,这种重复计算夸大了数字经济的最终产品规模,且夸大部分的数字经济规模也会随着数字赋能效应传导至对农业数字化增加值的测度中,进而高估农业数字化发展水平。因此在计算数字化水平时需要加以剔除,将式(2)进一步修正为:

其中修正的直接分配系数矩阵B~中,若其行列所对应的行业均为数字经济行业,则相应元素赋0,否则与原始直接分配矩阵B的对应元素相同,即“屏蔽”数字经济产业的内部关联,只考虑数字经济对其他行业的外溢效应。

进一步将各产业的数字化增加值占比d作为该产业数字化发展水平的测度,如式(4)所示,向量d的第一个元素d1代表了农业数字化发展水平。

三、数据基础与测度结果

(一)数字经济投入产出表的估计

由于统计部门仅发布逢2、7结尾年份的省级投入产出表,在本文观察期内仅能获取2002、2007、2012、2017四年的数据⑥,因此需要从省级42部门的投入产出表中剥离和归并数字经济核心产业(含数字制造业和数字服务业)投入产出数据,利用现有统计数据在非编表年份估计投入产出表,最终得到表1所示的分省时间序列数字经济投入产出表。具体步骤如下:

第一步,在编表年份将省级42部门的IOT进行部门合并,得到包括农业,其他第二产业,数字制造业,其他第三产业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发零售业,文化体育娱乐业的7部门投入产出表。

第二步,根据上文对数字经济范围的界定,在省级42部门投入产出数据的条件下,将通信设备、计算机和其他电子设备制造业作为数字制造业的实际测度;将信息传输、软件和信息技术服务业,互联网批发零售业,广播电影电视录音制作业的加总作为数字服务业的实际测度⑦。参考许宪春和张美慧(2020)的做法,将数字经济子行业营业收入占其所属父行业营业收入⑧的比例定义为数字经济调整系数,并按该系数对7部门投入产出表中对应父行业进行比例拆分,将其中属于数字经济核心产业的部分剥离并纳入数字服务业,非数字部分则归并到其他第三产业,将7部门表剥离归并到5部门。

第三步,非编表年份IOT估计。这包括两部分:第一部分是获取非编表年份IOT的行列控制数。其中,农业总产出和增加值可以直接获取。对于第二产业,增加值可以直接获取,总产出使用工业销售产值和建筑业总产值加总得到。由于需要获取数字制造业的总产值和增加值,本文参照许宪春和张美慧(2020)的做法,将行业增加值(或总产出)结构系数分别定义为行业增加值(或总产出)与其父行业增加值(或总产出)的比例,在编表年直接计算数字制造业的增加值(或总产出)系数,并进一步假定该系数平滑变化,通过线性插值或趋势外推到非编表年,将数字制造业的总产出和增加值与其他第二产业分离。对于第三产业,由于无法直接获得总产出数据,参考高敏雪等(2007)的做法,首先定义行业增加值率为行业增加值TVAj与行业总产出TIj(即总投入,GOj=TIj)的比值,在编表年份计算增加值率,并假定其平滑变动,使用线性插值或趋势外推到非编表年,根据增加值数据,反推出非编表年的总产出。然后使用行业增加值(总产出)系数,将第三产业拆分成其他第三产业,信息传输、软件和信息技术服务業,批发零售业,文化体育娱乐业四部分,再根据第二步中数字经济调整系数做数字经济行业归并调整。最后将各部门总产出(总投入,GOj=TIj)和增加值(TVAj)相减得到各部门中间投入(TIIj)。

第二部分是使用何志强和刘兰娟(2018)提出的EGRAS法编制投入产出延长表。EGRAS法假定存在经济惯性且短时间内不会出现颠覆式技术进步,从而可以在同时满足投入产出结构调整差异最小和投入产出行列约束下,把投入产出表由基年调整到目标年,达到编制延长表的目的,如式(5)所示。其中上标“0”代表基年,与对应调整系数c相乘得到目标年数值,共有5×8=40个目标年数值需要估计:5×5=25个中间投入(使用)矩阵(Mij),5×3=15个最终使用矩阵(Fij)。约束条件中,第1行为中间使用+最终使用-流入=总产出;第2行为中间投入=总投入-增加值;第3行为各行业产品的最终消费和资本形成加总与支出法GDP中对应元素的恒等关系(j=6为最终消费TC,j=7为资本形成GCF, j=8为净出口NEX)。选定恰当的基年⑨求解式(5),则可得到与表2结构一致的5部门数字经济投入产出表。

第四步,口径调整。由于投入产出表与核算指标之间(例如投入产出表增加值TVA与地区生产总值GDP)有口径差异,还需要通过占比形式将各类指标调整一致。例如式(6)计算得到与核算指标口径一致的地区数字经济核心产业名义增加值GDP(d)。

(二)农业数字化发展水平的测度结果

根据式(5)和相关基础核算数据,可以估计得到2002—2020年31省(市、自治区)共581张⑩数字经济时间序列5部门投入产出表。出于稳健性检验的考虑,将上述估计的IOT中各省数字经济增加值简单加总可以得到全国数字经济增加值,如图2所示。我国2002—2020年数字经济名义增加值从0.59万亿元增长到7.60万亿元,占GDP比重从4.89%上升到7.51%,与“十四五”规划纲要中2020年数字经济核心产业占比7.8%的官方数据十分接近。图2同时报告了其他代表性文献中数字经济名义增加值占比的测算结果,其中许宪春和张美慧(2020)、蔡跃洲和牛新星(2021)使用全国数据测算,韩兆安等(2021)基于省级数据测算并进行地区加总。比较可知与本文结果差异不大,这表明本文投入产出表测算方法和结果具有稳健性。

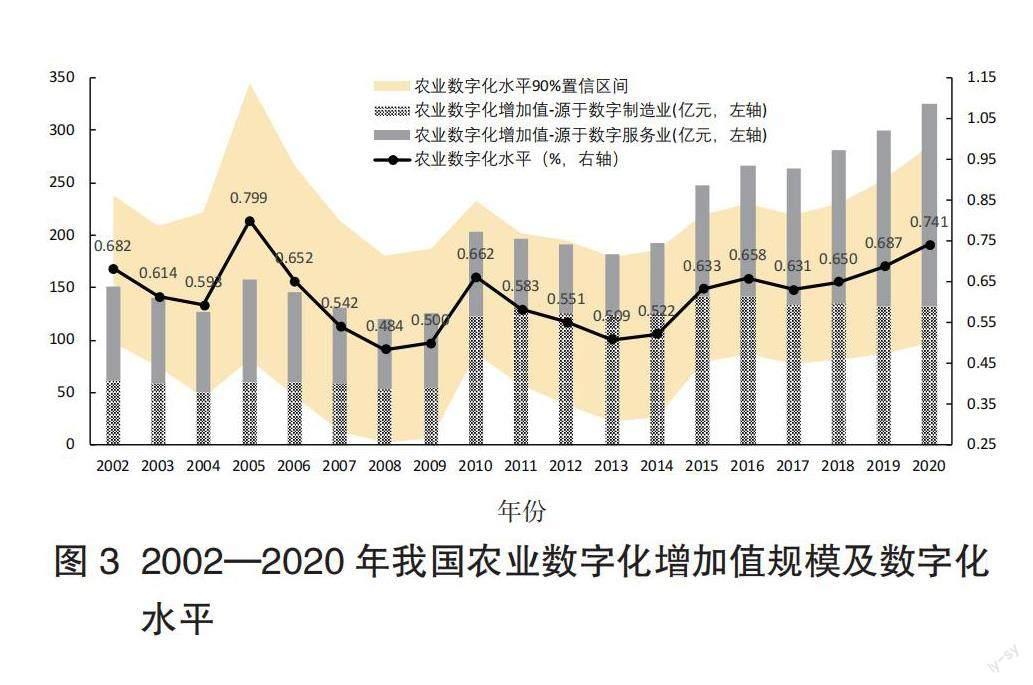

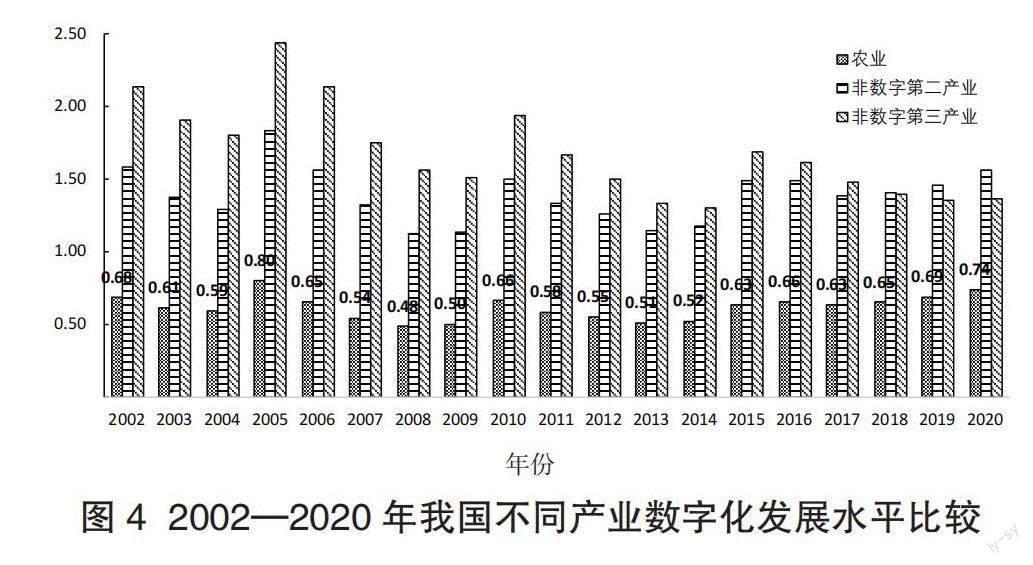

根据上述省级数字经济时间序列IOT和式(3)、式(4),可以计算出历年各省农业数字化增加值规模以及占比,作为农业数字化发展水平的测度。为了进一步比较数字化水平的行业差异,本文还计算了其他各行业数字化增加值及占比,历年结果如图3和图4和所示。基于上述测度结果,可以发现:

第一,农业数字化增加值规模持续扩大,数字要素在农业领域的渗透融合程度不断提高。如图3所示,农业数字化增加值从2002年的151.41亿元增长到2020年的325.92亿元,年均增速4.35%,快于同期农业自身增加值增速0.17个百分点。数字制造业和数字服务业对农业数字化发展各自贡献率在40%—60%波动,但2013年以后数字服务业对农业数字化的贡献率呈持续上升态势。

第二,农业数字化发展水平总体呈上升趋势,但数字化发展水平相对较低。如图3所示,农业数字化增加值占农业总增加值的比例从2002年的0.68%上升到2020年的0.74%,但与第二、第三产业的数字化发展水平相比(图4),相对偏低,这与麦肯锡相关研究的结论是类似的。其中2013年之前呈波动发展态势,2015年以后,随着数字经济自身规模的扩大,以及数字中国、数字乡村发展等国家级战略的相继提出和开展,农业数字化发展水平上升较快。

第三,数字化转型具有较强的产业异质性,农业数字化水平要低于其他产业,但赶超趋势明显。如图4所示,第二、第三产业的数字化水平明显高于农业,2002年第三产业数字化水平最高,第二产业次之,农业最低,而2019年第二产业数字化水平首次超过第三产业;农业数字化水平较快,其与第二、第三产业数字化水平的最大差异从2002年时的1.46个百分点缩小到2020年时的0.82个百分点,三次产业间数字化水平差异逐步缩小,呈现出向三、二、一产业逐次逆向渗透态势,这与数字经济自身发展规律是一致的。

四、农业数字化发展水平时空特征分析

(一)农业数字化发展水平的时间演进分析

使用式(7)的核密度方法估计历年各省份农业数字化发展水平的概率密度,其中K(·)为高斯核函数,h(opt)为最优窗宽,使用“拇指法则”确定,IQR为四分位距,σxt为第t年样本的标准差。

历年核密度曲线及上下四分位点和中位数变化如图5所示。可以发现:

第一,在分布形态上,历年概率密度函数都呈明显的右偏态分布,除少数省份农业数字化发展水平较高外,大多数省份的农业数字化发展水平在低位徘徊,发展不平衡不充分特征明显。

第二,在离散程度上,历年农业数字化发展水平的区域差异呈现出先缩小后持续扩大态势,体现为历年概率密度函数的高峰先变得陡峭再逐步平坦,以及上下四分位点及中位数三条分位线先汇集再背离,与此同时,概率密度曲线右拖尾更长,表明农业数字化发展水平的地区差异逐步拉大,部分地区率先实现了更高的农业数字化水平。

第三,在发展趋势上,2013年前农业数字化发展水平以波动为主,2013年后农业数字化发展水平提高较快,且主要得益于高水平地区农业数字化水平的进一步提升,而其他地区农业数字化发展水平提升相对缓慢。

为了进一步分析农业数字化发展水平提升的持续性,使用式(8)的二元核密度方法,估计第t年和t+k年农业数字化水平的联合分布。其中Kx,y)为二元高斯核函数,各维度的最优窗宽h(opt)依然使用式(7)中的“拇指法则”确定。

令k=1,…, 4,绘制出第t年和t+k年农业数字化水平的联合分布,并绘制等高线图(见图6),为直观比较数字化水平随时间变化的情况,图6还绘制了对角线y=x,处于对角线上方的概率密度代表k年后农业数字化发展水平上升的可能性。

从图6可以看出,当时间跨度较短时,由于经济发展的惯性,农业数字化发展水平短期内不会发生较大变化,维持在原来水平附近的可能性较大。即k =1、2时,大部分概率密度都集中在直线y=x附近。而当时间跨度进一步延长,概率密度的分布进一步分散,特别是基年农业数字化发展水平已经较高的地区,其数字化水平出现分化的可能性较大,体现为k =3、4时,等高线图上出现了远离对角线y=x的“孤岛”。这表明农业数字化水平进一步提高的可持续性不强,存在下降和反复的可能性。与此同时,无论时间跨度如何,图6原点附近都存在较大概率密度,意味着较低数字化水平的地区,继续维持低数字化水平的概率依然较大,难以出现跨域式增长,即存在“低数字化水平陷阱”。

进一步地,将不同地区农业数字化发展水平按照33%和66%分位点z1=0.004 58和z2=0.008 77分为高中低(R3,R2,R1)三个区制,使用式(9)計算不同初始数字化水平和时间跨度下地区农业数字化发展水平上升的条件概率P(xt+k>xt|xt∈Ri)和不分区制时的无条件概率P(xt+k>xt)。

其中f(x, y)为式(8)估计的核密度函数,令z0 = -∞,z3 = +∞,取k =1,…, 5;分为短期、中期和长期三类时间间隔,计算结果如表2所示。

表2中,随着时间间隔的延长,农业数字化发展水平持续上升的概率总体呈下降态势,可持续性较低。分区制来看,随着时间间隔扩大,基年数字化水平处于中高区制的地区更难以维持农业数字化发展水平的持续提升,提升概率迅速下降至低于50%,表明这些地区尚未形成稳定的农业数字化发展机制和路径,数字化转型的持续性较差;而低区制地区数字化水平尽管上升幅度较小,但持续上升的可能性较大,不同时间间隔下数字化水平继续上升概率均在70%左右。

上述分析表明,从时间演进来看,2013年以来我国农业数字化发展水平总体呈上升态势,但区域间分化进一步拉大,部分地区率先实现较高的农业数字化水平,但数字化水平持续上升的稳定性相对较弱,表明农业数字化转型依然处于探索期,尚未完全形成成熟稳定的发展机制;大多数区域的农业数字化发展水平依然长期低位徘徊,数字化转型步伐相对缓慢。

(二)农业数字化发展水平的空间特征分析

分三大地带看,如图7所示,东中西三大地区间农业数字化发展水平呈梯次下降态势。其中东部地区农业数字化发展水平最高,2015年之后呈持续上升态势,与中西部之间的差距持续扩大;2010年前中西部地区农业数字化发展水平差异不大,之后中西部地区之间距离逐步拉开;而西部地区农业数字化发展水平以波动为主,上升幅度有限。

使用Dagum(1997)的基尼系数分解方法进一步分析农业数字化发展水平的区域差异。式(10)中,Gii为组内基尼系数,Gjh为区域jh之间的组间基尼系数,G为总基尼系数G,组内基尼系数和组间基尼系数经过加权后得到组内差距Gw和总组间差距Gb+Gt,满足G=Gw+Gb+Gt。

总组间差距包括净组间差距Gb和组间数据重叠造成的超变密度Gt两部分,可基于式(10)进一步分解得到。

相关计算结果如图8和表3所示。从图8可以看出,总的来看,农业数字化发展水平的区域差异呈波动上升态势。其中三大地带的组内差距贡献率约在15%左右,而组间差异在2015年后上升较快,贡献率已经超过60%。超变密度在10%左右波动。

进一步区分差距来源来看,如表3所示,组内基尼系数差距呈现扩大—缩小—再扩大的演变趋势,其中东部地区内部差异贡献了组内差距的绝大部分,而中部和西部地区内部差异较小。区域间差异中,东西差距和东中差距贡献了组间差异的绝大部分。其中,东西差距贡献率长期在50%左右波动,显示出东部地区领先其他地区尤其是西部地区较大距离,农业数字化发展水平的区域差异较为突出。

本文使用莫兰指数(Moran's I)分析农业数字化水平的空间相依性特征,通过计算某地区的经济指标与邻接地区该指标的加权平均值之间的线性相关性来检验经济指标是否出现空间集群现象。莫兰指数使用式(12)计算,其中x为原始指标,z为中心化后的指标,w为空间权重,n为区域个数,S0为所有空间权重之和。

为方便趋势比较,除农业数字化水平外,本文同时计算了区域数字经济增加值、区域农业增加值和区域经济增加值的莫兰指数,作为各自的空间相依性测度,如图9所示。基于图9可以发现:

第一,农业数字化水平的莫兰指数为正,表明其存在一定的空间聚集性,因此农业数字化发展水平在空间层面存在“高高”和“低低”两类聚集倾向,且伴随着数字经济自身空间相依性的不断增强,这一聚集趋势呈加剧态势。

第二,数字经济增加值的莫兰指数明显低于区域经济增加值的莫兰指数,表明数字经济发展的空间聚集效应相对较弱,在一定程度上打破了传统經济发展的区域分割和空间局限性,有助于缩小区域经济差异。但2012年以来数字经济的空间聚集效应持续增强,区域“数字鸿沟”有所扩大,客观上也加剧了农业数字化水平和区域经济发展的空间极化。

第三,农业数字化水平的空间聚集程度既依赖于区域数字经济发展程度,又取决于本地农业发展的区位特征,其空间聚集程度介于数字经济和农业自身之间,2014年前主要呈水平波动,而2014年后区域“数字鸿沟”扩大导致农业数字化的空间聚集程度随之提高,并于2016年超过区域农业的空间聚集水平,造成农业发展区域差异的扩大。

上述分析表明,从空间特征看,我国农业数字化发展水平的空间差异以区域间差异为主,又以中西部与东部之间的差异最为突出,农业数字化发展水平在东中西三大地带间呈梯次下降态势;农业数字化水平的空间聚集效应自2014年以来上升较快,存在一定空间极化现象,普惠性偏弱。

五、结论与政策建议

本文通过估计2002—2020年各省5部门数字经济投入产出表,在投入产出Ghosh模型框架下,使用农业数字化增加值及占比作为农业数字化发展水平的实际测度,并使用核密度估计、Dagum基尼系数分解、莫兰指数等分析了农业数字化发展水平的时空特征,主要结论包括:

第一,数字要素对农业领域的渗透融合程度不断增强,农业数字化增加值规模和占比等指标总体呈上升态势,尤其是2015年后这种渗透融合趋势更为凸显,但相对于第二、第三产业,农业的数字化水平还处于较低位置。

第二,农业数字化发展的不平衡不充分特征明显,体现为省级农业数字化增加值占比呈现明显的右偏态分布;且高农业数字化水平地区发展较快,但数字化水平持续增长概率偏低,发展过程可能存在反复,难以形成稳定的数字化增长极;与此同时农业数字化处于中低水平的地区虽然数字化水平持续增长概率较高,但增长较慢,长期处于低数字化水平陷阱。

第三,农业数字化发展水平呈现明显的区域分化和区域集聚态势,其中区域分化水平总体上升,东部地区内部差异和东西、东中差异贡献了区域差异的绝大部分。由于区域“数字鸿沟”扩大,区域聚集水平在2015年后上升较快,农业数字化发展存在一定极化现象,普惠性仍然偏弱。

基于上述结论,本文提出如下政策建议:

第一,农业生产过程相对第二、第三产业来说产业链条相对复杂,点多面广,而农村地区基础设施建设相对滞后,电力、互联网等基础设施覆盖面相对较小。应加强农村数字基础设施建设,包括提升网络覆盖和带宽,推广5G网络应用,改善农村通信设施等。

第二,制定智慧农业整体规划和实施方案,探索建立农业数字化发展长效机制,推动数字化农业转型升级。包括综合运用财政、税收、金融政策支持推广数字创新技术,鼓励数字技术企业和人才进入农业领域,加强物联网监测、智能化作业等数字技术在农业生产、销售和管理中的应用,提高生产效率和质量。

第三,增强农业产业链上下游数字化协同,提升数字经济与农业产业链融合层次,增加数字赋能渠道。加强数字化农业在农村旅游、生态保护、农村电商等领域的应用,支持物流仓储等农业产业链条的数字化建设,建立健全农业数据平台,为农业产业链的生产和经营决策提供科学依据。

第四,各地区应依托自身区位优势,在扩大数字要素在农业中的覆盖范围和挖掘其使用深度的同时,还应该制定统一的行业标准和规范,建立信息共享机制,加强区域间数字农业交流合作,推动资源共享与借力,改善数字农业领域的区域竞合关系,缩小我国农业数字化水平的区域差异。

注释:

① 表1中的平衡关系:①中间使用+最终使用-进口-国内省外流入=总产出(TIUi+TFUi-IMi-IFi=GOi);②中间投入+增加值=总投入(TIIj+TVAj=TIj);③总投入=总产出(TIi=GOi);④中间投入=中间使用(TIU=TII)。其中平衡关系①②③在行业和加总层面都成立,④仅在加总层面成立。

② 原始的省级IOT中,进出口部分详细分列为出口(EX)、国内省外流出(OF)、进口(IM)和国内省外流入(IF)四部分,简便起见,本文将其合并为净出口(NEX=EX+OF-IM-IF)口径。

③ 表中的其他第二产业和其他第三产业分别指除数字制造业和数字服务业后,二三产业的其他非数字产业部分。

④ 本文仅需使用IOT的第一、第二象限数据,因此表1没有列出IOT第三象限(产业增加值结构)具体内容。

⑤ 严格来说,这里的y和ΔY分别定义为最终使用率和最终产品变化向量更为合适,但由于部分省份和年份农业的最终使用(TFU)为负数(即本省农产品的中间消耗大于总产出,存在农产品的省外净流入或者净进口),导致最终使用率也为负数。为了避免这种情况,这里采用增加值率和增加值变化量进行计算。

⑥ 也有少数省份公布了2005、2010和2015年的42部门投入产出延长表数据,在编制这些省份时间序列IOT时也作为基年表使用。

⑦ 《国民经济行业分类》(GB/T 4754)先后于1994、2002、2011、2017和2019年进行了修订,不同年份投入产出表中的行业名称略有区别。

⑧ 2004、2008、2013和2018年营业收入数据分别来自各省历次《经济普查年鉴》,其他年份使用线性插值法或者根据《中国第三产业统计年鉴》中的全国层面的营业收入数据进行趋势外推估计得到。

⑨估计投入产出延长表时,根据靠近原则,2000—2001、2003—2004以2002为基年,2005—2006、2008—2009以2007为基年,2010—2011、2013—2014以2012为基年,2015—2016、2018—2020以2017为基年。

⑩ 西藏自治区仅公布2012和2017年投入产出表,故本文仅估计其2010—2020年的数字经济时序IOT,缺失2000—2009年部分。其他省份均计算了全部2002—2020年的数字经济时序IOT。

为了保持口径一致,僅根据该文献中数字产业化增加值部分计算数字经济增加值占比。

全国的农业数字化增加值规模通过各省加总,并调整为2002年不变价;全国各行业数字化发展水平为各省的该行业数字化增加值占该行业增加值比例的平均值。

麦肯锡全球研究院从数字资产、数字资产的使用和劳动力三个维度25个指标构建行业数字化指数,测度我国22个行业的数字化水平,发现我国农业的数字化水平较低。

由于早期数据内在不一致性较大(如国民经济行业分类的历次变化,投入产出表编制方法从《中国国民经济核算体系(2002)》切换为《中国国民经济核算体系(2016)》等),早期数据的估计标准误较大(体现为较宽的置信区间),部分年份数据存在较大波动,而上升趋势不太明显。

这里的第二、第三产业剔除了数字制造业和数字服务业。

本文的东部地区包括13个省份:京、津、冀、沪、苏、浙、闽、鲁、粤、琼、辽、吉、黑;中部地区包括6个省份:晋、皖、赣、豫、鄂、湘;西部地区包括12个省份:蒙、桂、渝、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新。

参考文献:

[1]向书坚,吴文君.中国数字经济卫星账户框架设计研究[J].统计研究, 2019, 36(10):3-16.

[2]许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济, 2020(05): 23-41.

[3]中国信息通信研究院.中国数字经济发展白皮书(2020)[DB/OL],2021.http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/P020210424737615413306.pdf.

[4]彭刚,赵乐新.中国数字经济总量测算问题研究——兼论数字经济与我国经济增长动能转换[J].统计学报, 2020, 1(03):1-13.

[5]张红霞.生产网络视角下中国数字经济规模及其结构——基于时序投入产出表的实证研究[J].中国人民大学学报,2022,36(03):76-91.

[6]毛丰付,张帆.中国地区数字经济的演变:1994—2018[J].数量经济技术经济研究,2021,38(07):3-25.

[7]潘为华,贺正楚,潘红玉.中国数字经济发展的时空演化和分布动态[J].中国软科学,2021(10):137-147.

[8]王军,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J]. 数量经济技术经济研究,2021,38(07):26-42.

[9]李本庆,岳宏志.数字经济赋能农业高质量发展:理论逻辑与实证检验[J].江西财经大学学报,2022,144(06):95-107.

[10]曾博.农业数字化转型的理论逻辑、推进路径与现实挑战[J].黑龙江社会科学,2023(01):44-48.

[11]刘钒,余明月.长江经济带数字产业化与产业数字 化的耦合协调分析[J].长江流域资源与环境,2021, 30(07):1 527-1 537.

[12]林妍.产业数字化与绿色技术创新耦合协调测度与分析[J].中国流通经济,2023,37(02):68-78.

[12]赵鹏善.农业数字化发展对城乡收入差距影响的研究[D].沈阳:辽宁大学,2022.

[14]王开科,吴国兵,章贵军.数字经济发展改善了生产效率吗? [J].经济学家,2020(10):24-34.

[15]熊励,蔡雪莲.数字经济对区域创新能力提升的影响效应——基于长三角城市群的实证研究[J].华东经济管理,2020,34(12):1-8.

[16]李研.中国数字经济产出效率的地区差异及动态演变[J].数量经济技术经济研究,2021,38(02):60-77.

[17]李宗显,杨千帆.数字经济如何影响中国经济高质量发展[J].现代经济探讨,2021(07):10-19.

[18]杨慧梅,江璐.数字经济、空间效应与全要素生产率[J].统计研究,2021,38(04):3-15.

[20] 张焱.数字经济、溢出效应与全要素生产率提升[J].贵州社会科学,2021(03):139-145.

[21]刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020,32(06):81-96.

[22]韩兆安,赵景峰,吴海珍.中国省际数字经济规模测算、非均衡性与地区差异研究[J].数量经济技术经济研究,2021,38(08):164-180+F0003.

[23]李怡,柯杰升.三级数字鸿沟:农村数字经济的收入增长和收入分配效应[J].农业技术经济,2021(08):119-132.

[24] 张家平,程名望,龚小梅.中国城乡数字鸿沟特征及影响因素研究[J].统计与信息论坛,2021,36(12):92-102.

[25]陈毅辉,洪碧云.数字经济对农业高质量发展的影响研究[J].技术经济与管理研究,2022(02):105-109.

[26]AKER J C.Information from markets near and far:Mobile phones and agricultural markets in Niger[J].American Economic Journal:Applied Economics,2010,2(03):46-59.

[27] TADESSE G,BAHIIGWA G.Mobile phones and farmers' marketing decisions in Ethiopia[J].World Development,2015,68:296-307.

[28] OGUTU S O,OKELLO J J,OTIENO D J.Impact of information and communication technology-based market information services on smallholder farm input use and productivity:The case of Kenya[J].World Development,2014,64:311-321.

[29] JACK W,SURI T.Risk sharing and transactions costs: Evidence from Kenya's mobile money revolution[J].American Economic Review,2014,104(01):183-223.

[30]赵成伟,许竹青.高质量发展视阈下数字乡村建设的机理、问题与策略[J].求是学刊,2021,48(05):44-52.

[31]杨建利,郑文凌,邢娇阳等.数字技术赋能农业高质量发展[J].上海经济研究,2021,394(07):81-90+104.

[32]唐文浩.数字技术驱动农业农村高质量发展:理论阐释与实践路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2022,22(02):1-9.

[33]刘宇,孙启明,谢智勇.中国数字经济规模测算问题探讨——基于两种测算思路的分析[J].北方论丛,2021(05):54-59.

[34]国家统计局.数字经济及其核心产业统计分类(2021)(国家统计局令第33号)[DB/OL].WWW.stats.gov.cn/sj/tjbz/gjtjbz/202302/t20230213_1902784.html.

[35]高敏雪,李静萍,许健.国民经济核算原理与中国实践(第二版)[M]. 北京:中国人民大学出版社,2007.113-121.

[36]何志强,刘兰娟.GRAS方法的改进及对比研究——基于社会核算矩阵调平和投入产出表更新[J].数量经济技术经济研究,2018,35(11):142-1603.

[37]蔡跃洲,牛新星.中国数字经济增加值规模测算及结构分析[J].中国社会科学,2021(11):4-30.

[38]DAGUM C.A new approach to the decomposition of the Gini income inequality ratio[J].Empirical Economics,1997,22(04):515-531.

(責任编辑:唐诗柔)

Measurement of the Level of Agricultural Digitalization Development

and Analysis of Spatio-temporal Characteristics: Based on

Provincial Time-series Input-output Tables

Gao Yiming

(School of Business, Xiangtan university)

Abstract: Based on combing the main theoretical mechanisms of digital enablement, this paper proposes indicators and methods to measure the level of agricultural digitalization development using the Ghosh model under the input-output framework. The EGRAS method is used to compile the five-sector provincial digital economy time-series input-output tables. The actual measurement of the level of agricultural digitalization development in 31 provinces of China from 2002 to 2020 and analysis of the spatio-temporal characteristics of agricultural digitalization development using kernel density estimation, Dagum Gini coefficient decomposition and other methods.The study found that: The overall level of agricultural digitalization development in China showed an upward trend year by year, and the gap between the secondary and tertiary industries further narrowed. However, at the same time, unstable growth poles and low-level traps coexist in the development of agricultural digitalization, and regional differentiation and regional agglomeration trends are obvious, and inclusiveness is still weak. Based on the above findings, this paper proposes relevant policy recommendations to improve the level of agricultural digitalization development.

Keywords: Agricultural digitalization development; Digital enablement; Ghosh model; Kernel density estimation; Dagum Gini coefficient decomposition