四种品系中华鳖的形态差异和通径分析

王芬,宋光同,陈祝,徐彬,季索菲,周翔,徐笑娜,侯冠军,张晔,李端,朱成骏,苏友风,董振兴,蒋业林,7

(1安徽省农业科学院水产研究所/水产增养殖安徽省重点实验室,合肥 230031;2安徽省鳖类养殖工程技术研究中心/安徽省喜佳农业发展有限公司,安徽蚌埠 233701;3马鞍山春盛生态农业有限公司,安徽马鞍山 243000;4宣城铜乐农业开发有限公司,安徽宣城 242057;5桐城市苏氏农业发展有限公司,安庆桐城 231400;6合肥雅度人思养殖专业合作社,安徽合肥 231141;7安徽省昱涛农业科技有限公司,安徽合肥 230031)

0 引言

中华鳖(Pelodiscus sinensis)属爬行纲(Reptilia)、龟鳖目 (Testudinata)、鳖科(Trionychidae)、鳖属(Pelodiscus)。广泛分布于中国、日本、泰国等亚洲国家[1-2]。在中国,主要分布在长江中下游以及华南地区[3-4]。2019年,全国总产量为325497 t,约占淡水养殖总量的1.15%[5]。中华鳖没有明显的亚种分化,但是中国幅员辽阔,气候差异大,不同地域形成了各自的地理品系,如黄河、淮河、洞庭湖品系等[4]。安徽省属暖温带与亚热带的过渡地区,地跨长江、淮河、新安江三大流域,境内主要养殖的中华鳖有淮河、黄河、长江、日本、乌鳖和清溪花鳖等群体,2021年年产量4.2618万t,约是10 年前产量的2.62 倍[5-6]。养殖产量的快速增加促使制约行业发展的问题日渐突出,尤其是良种缺乏,而育种材料不足是影响良种培育的关键。外部形态特征作为种质资源鉴定的方法之一,是鱼类分类的重要依据,具有简单、直观的优势。体重是产能的直接反应,是其遗传育种研究的重要依据,也是良种选育最直接的目标性状[7]。

多元统计分析方法已被广泛的应用于水产动物育种和进化方面的研究,如虾类[8-10]、鱼类[11-12]、蟹类[13-14]、贝类[15-16]等。对中华鳖不同群体外部形态特征的研究较多。1997 年,李思发等[17]对华东地区中华鳖地方群体形态差异进行初步研究,发现对判别分析贡献较大的形态参数在不同性别和大小的鳖有所不同。金晶等[18]通过聚类分析、主成分分析和判别方法比较了5个不同地理种群的中华鳖,发现中华鳖群体间形态差异主要表现在背甲周长、裙边宽、头部和尾部。梁宏伟等[19]对3 个品系和性别的形态差异进行分析,并建立了相应的判别函数。肖凤芳等[7]运用通径分析和多元回归分析的方法,通过分析黄河、洞庭和绿卡群体的形态性状与体质量的关系并建立回归方程,找到了影响体重的主要形态性状。

本研究通过分析安徽省主养品系中华鳖的形态差异以及形态与体重的相关性,旨在为安徽省中华鳖育种材料的选育工作提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 实验材料

选择体质健壮、体表完整无伤、无畸形、无疾病的长江、乌鳖、日本和黄河品系的中华鳖,各品系平均体重约为150 g。其中,中华鳖长江品系采自马鞍山春盛生态农业有限公司(安徽马鞍山),乌鳖采自安徽黑神生态农业有限公司(安徽芜湖),中华鳖日本品系和黄河品系采自安徽省喜佳农业发展有限公司(安徽蚌埠)。

1.2 测定项目和方法

每个品系测定30 只。采用电子游标卡尺测定对身体的形状参数进行测定,包括背甲长、背甲宽、体高、腹甲长、腹甲宽、裙边厚、头宽、眼间距、吻突长。所有的参数测定均根据测量方法根据国标GB 21044—2007。

1.3 数据分析

试验结果用平均数±标准差表示,采用的统计软件为SPSS 22.0,数据经单因素方差分析,聚类分析和主成分分析。为消除样品规格对形态参数值的影响,本研究先将可量性状数据与背甲长之比作为校正,再进行数据分析。

单因素方差分析采用LSD法并进行多重比较,以检验不同形态比值性状间的差异显著性。聚类分析采用欧氏距离的最短距离法对各群体8个比例性状的平均值进行系统聚类,绘出反映形态相似性的树形图;对4 个品系中华鳖形态指标进行主成分分析,得到各主成分特征值和贡献率。判别分析采用逐步判别法进行,选择对4 个群体形态差异贡献较大的参数建立判别函数。

根据通径分析结果,保留通径系数检结果显著的自变量,将通径系数检验结果不显著的自变量剔除,剖析表型性状对4个品系中华鳖体重的直接作用以及间接作用,使用逐步回归方法列出估测4 个品系中华鳖表型性状作用于体重的最优多元回归方程。

计算各个性状间的Pearson 相关系数,利用t检验检验相关系数的显著性。

通径分析是在多元回归的基础上将相关系数分解为直接通径系数和间接通径系数。其相关的计算公式见(1)~(3)。

其中,Pi代表性状对软体质量的通径系数,Pij为xi通过xj对y的间接通径系数,决定系数di为相关系数的平方,rij代表两性状间的相关系数,Pjy代表xj对y的直接通径系数。dij为不同性状xi和xj共同对y的决定系数。

2 结果与分析

2.1 形态参数

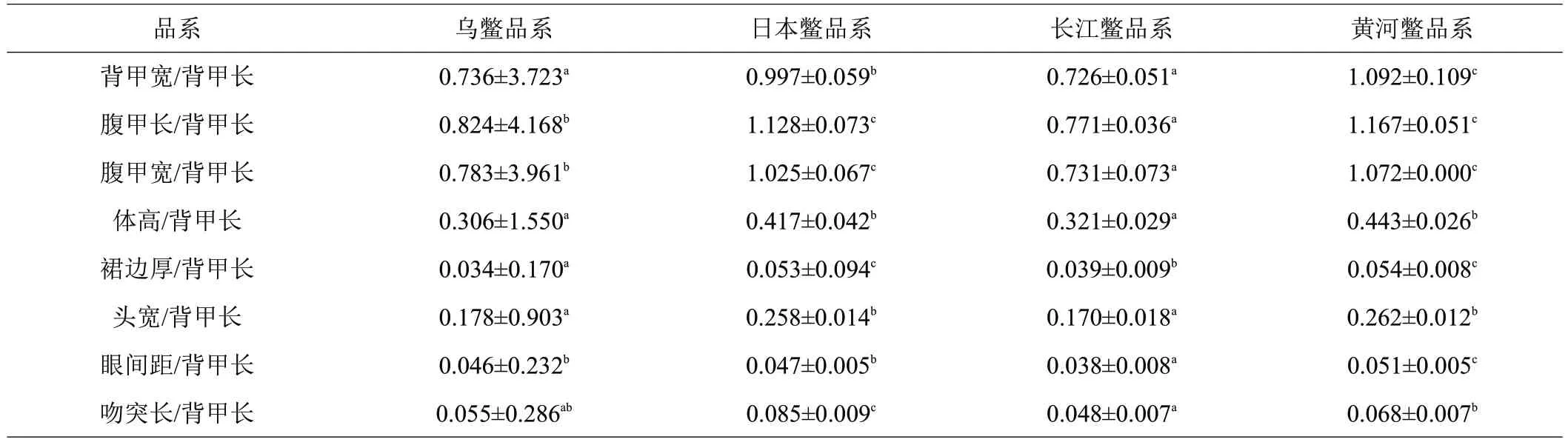

4个品系的8个性状比例统计结果见表1。除吻突长/背甲长,黄河鳖品系的7 个性状比例均最大,且与乌鳖品系和长江品系存在显著性差异。除背甲宽/背甲长、眼间距/背甲长和吻突长/背甲长和与日本鳖品系不存在显著性差异外,其余性状参数均在显著性差异。长江品系的8个性状比例均显著性小于日本鳖和黄河鳖品系。且除体高/背甲长和裙边厚/背甲长两个性状比例小于乌鳖品系外无显著性差异,其余性状比例均最小。从分析结果可以看出不同品系的中华鳖具有不同的形态特征,可满足不同养殖生产的需要。

表1 4个品系中华鳖的形态比例参数

2.2 聚类分析

聚类分析能够较准确揭示中华鳖不同品系间的形态差异,进而判别形态差异明显的亲本。从图1 可以看出,4个中华鳖群体被聚为两大类,乌鳖品系和长江品系形态相近,而日本品系和黄河品系形态相近。

图1 4个品系中华鳖的聚类分析图

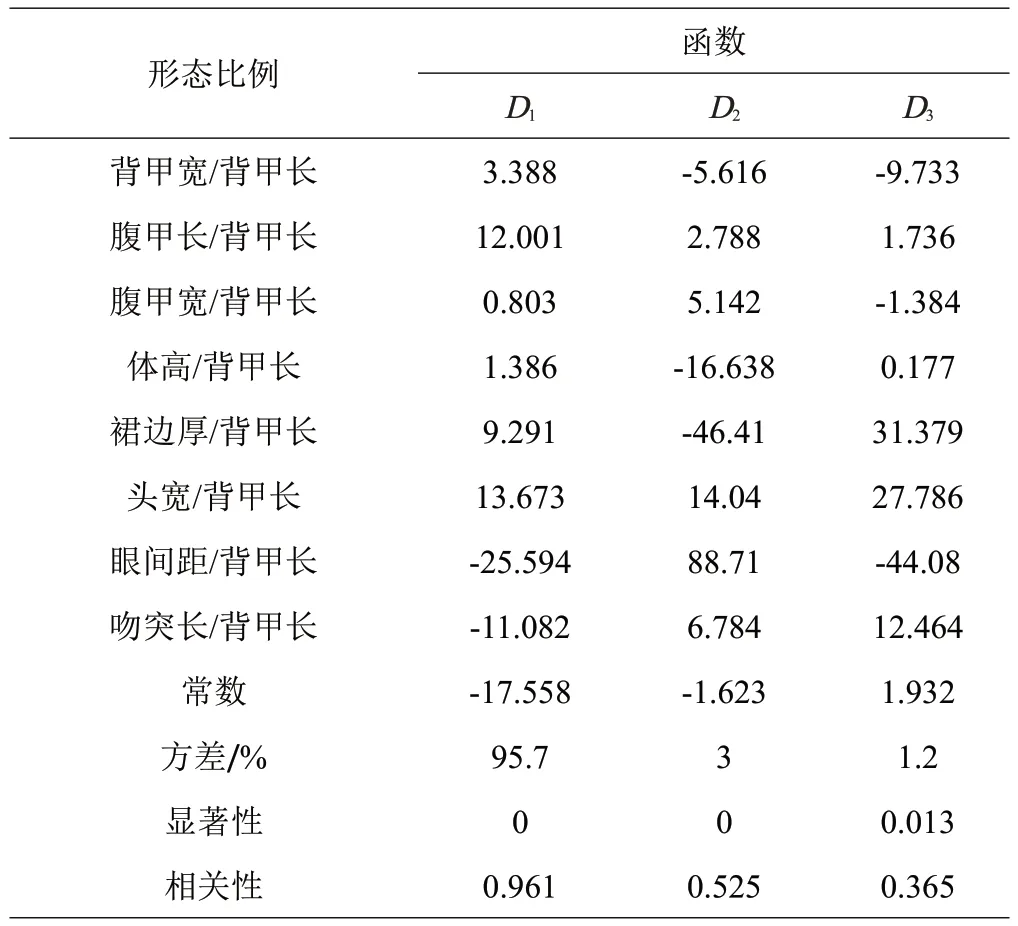

2.3 典型区别函数

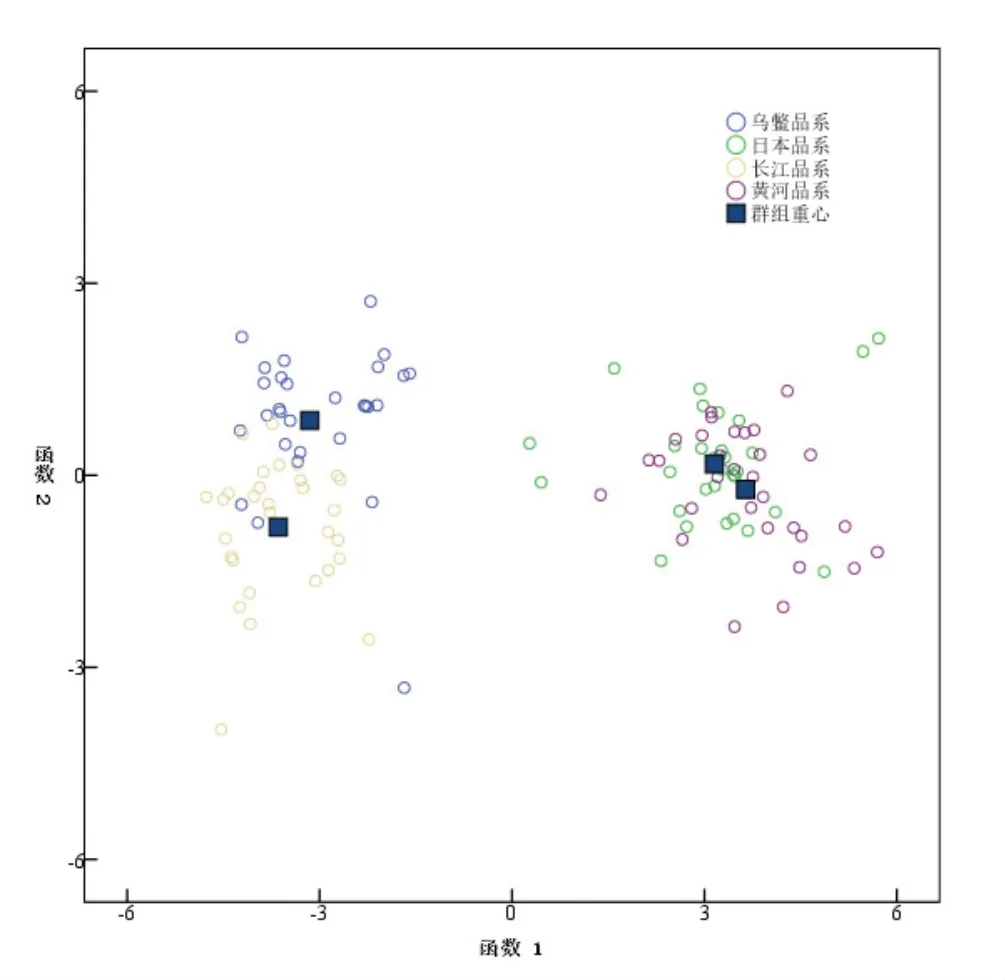

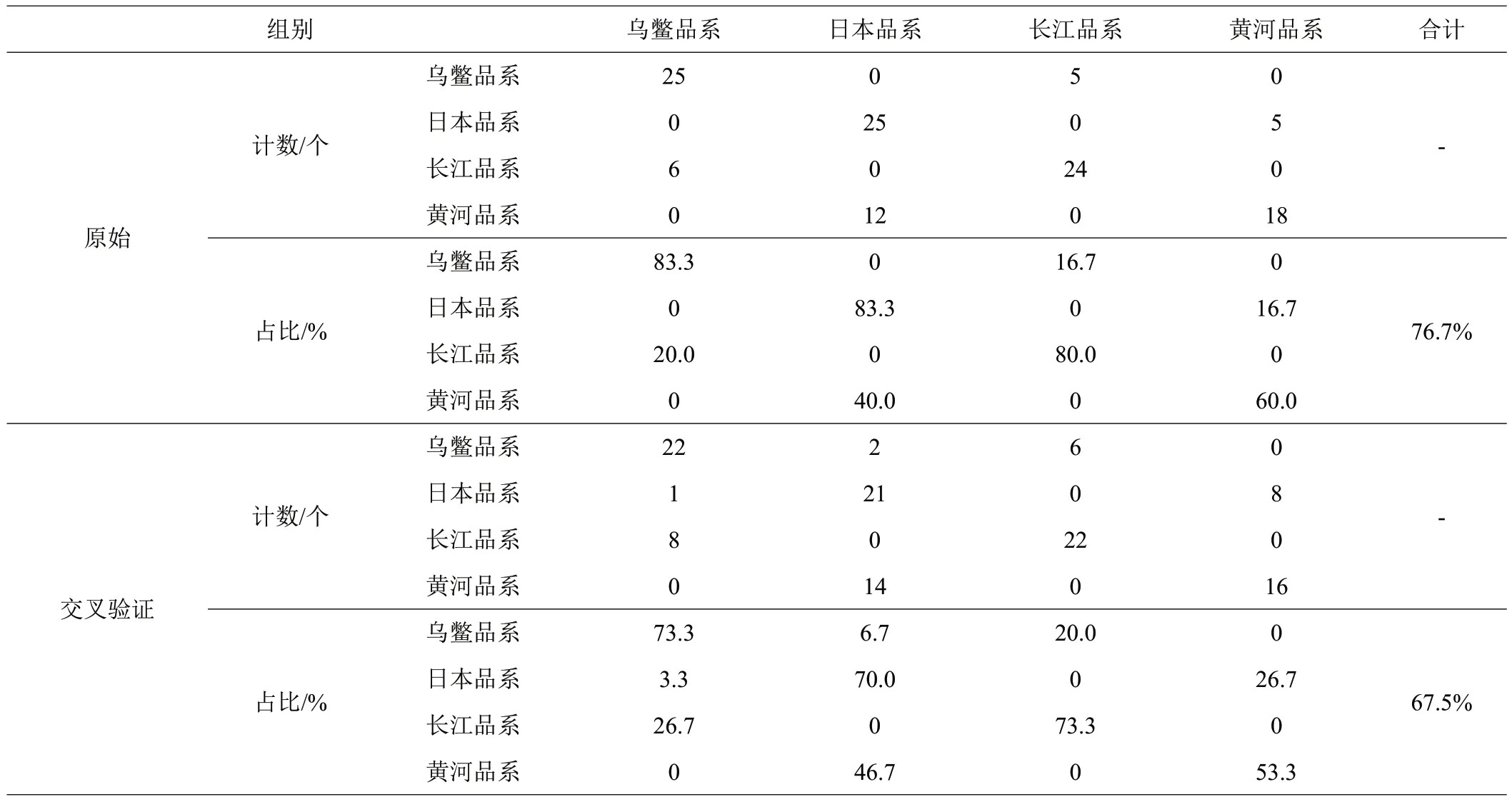

以8个形态比值为变量进行判别分析,共获得了3个典型判别式函数:D1,D2和D3,相应的系数见表2,相应的方差依次为95.7、3.0 和1.2。第一和第二判别函数散布图见图2,日本鳖品系和黄河鳖品系不能清晰的分开,错判现象比较明显。其原始数值判别和交叉验证结果见表3。

图2 4个品系中华鳖第一、第二辨别函数散布图

表2 典型区别函数系数

表3 4个品系中华鳖的辨别结果

判别结果表明4 个品系中华鳖有76.7%原始分组观察值被正确分类。乌鳖、日本、长江和黄河品系的原始观察值正确分类的比例依次为83.3%、83.3%、80.0%和60%。其中乌鳖和长江品系分别有16.7%和20.0%的原始观察值被分到对方,而日本和黄河品系分别有16.7%和40%的原始值被分到对方。经过交叉验证得出的结果比初始判别结果低,4 个品系的中华鳖分类准确率分别为73.3%、70.0%、73.3%和53.3%,综合判别准确率为67.5%。其中乌鳖品系有6.7%和20.0%被错分至日本和长江品系,日本品系有3.3和26.7%被错分至乌鳖和黄河品系。长江品系有26.7%被错分至乌鳖品系,黄河品系有46.7%被错分至日本品系。综合以上判别结果可知,乌鳖品系和长江品系形态相似,而日本品系和黄河品系形态相似,该结果与聚类分析结果一致。

2.4 主成分分析

对所有样本的性状比例进行主成分分析,特征值大于1的主成分共1个,可解释不同群体之间的形态差异的69.417%,其中贡献率较大的背甲宽/背甲长、腹甲长/背甲长、腹甲宽/背甲长、头宽/背甲长和体高/背甲长。表明影响4 个品系的主成分主要集中在背甲、腹甲、头宽和体高等体型特征中。

2.5 体重与形态形状间的表型相关系数

4个品系中华鳖各形态和体重间的表型相关系数如表4 所示,乌鳖品系和黄河品系体重分别与吻突长和裙边厚不存在显著性相关,4 个品系中华鳖与其余形态参数均呈现极显著的正相关关系。另4个品系中华鳖形态性状之间大部分呈现极显著的正相关关系,很有可能存在不同程度的多重共线性问题。为了进一步明确各性状对提高体重的重要性,运用通径分析研究形态性状对体重的直接和间接作用,并运用多元逐步回归分析法建立体重与形态性状的回归方程。

表4 4个品系中华鳖与形态参数的相关性

2.6 性状对体重的直接作用和间接作用

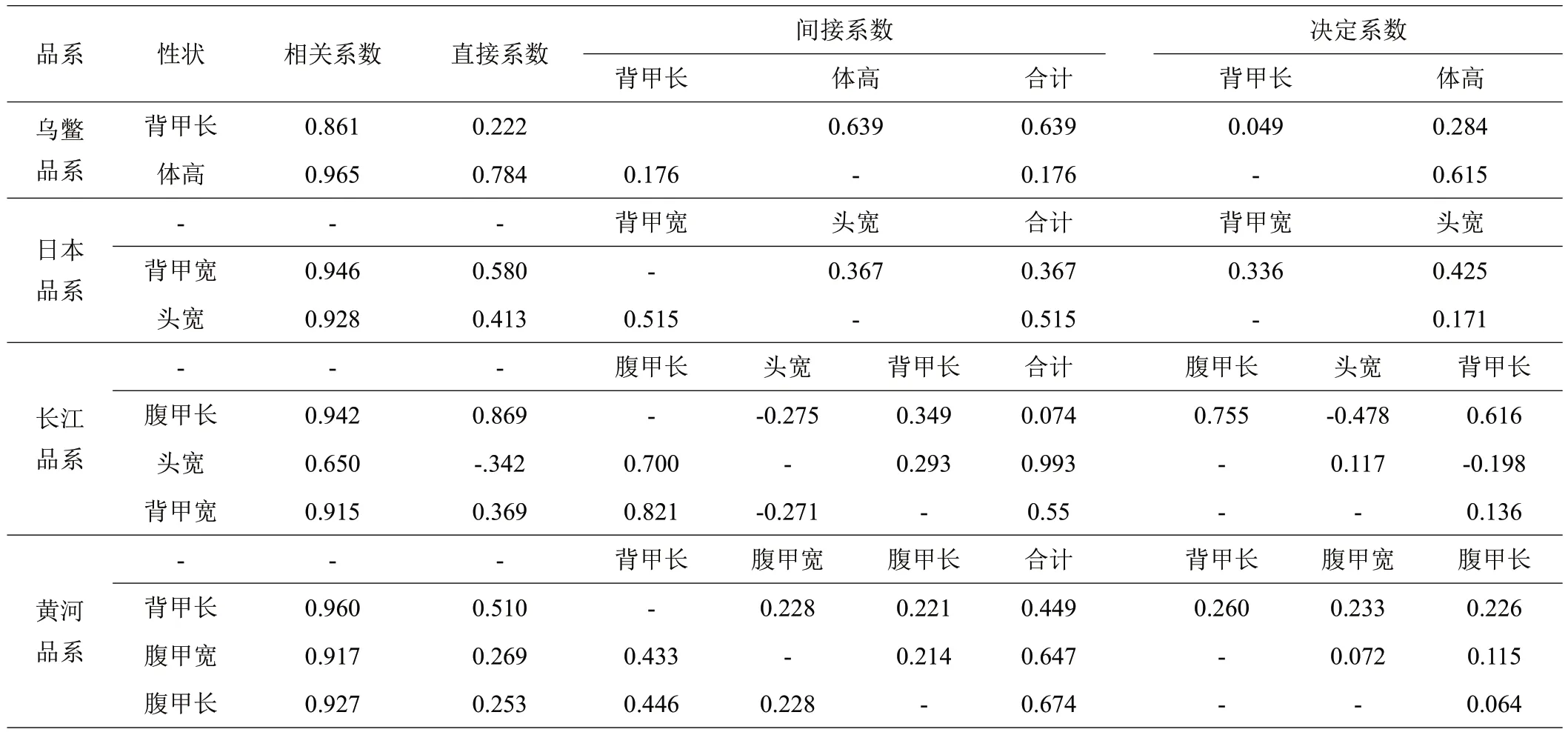

对4 个品系中华鳖的各形态参数进行Kolmogorov-Smirnov 单样本正态检验,均符合正态分布(p>0.05)假设,进行以体重为因变量的回归分析,获得各形态学性状对体重的通径系数,并排除存在共线性的形态性状。形态学性状对体重的直接作用和通过其他形态性状对体重的间接作用见表5。

表5 4个品系中华鳖形态对体质量的直接作用和间接作用

乌鳖品系的形态对体重的通径分析中,背甲长和体高达到了显著性水平(p<0.05),二者对体重的直接作用分别为0.222 和0.784,背甲长通过体高对体重的间接作用为0.639,体高通过背甲长对体重的间接作用为0.176。体高对体重的决定系数为0.615,比背甲长大,故体高是对乌鳖品系体重影响最大的形态性状。2个性状的单独决定系数与共同决定系数之和∑d为0.948,大于0.85,可见体高和背甲长是影响乌鳖品系体重的主要因素,其他形态影响较小。

日本品系通径系数达显著水平的有背甲宽和头宽,直接作用分别为0.580 和0.413,间接作用分别为0.367和0.515,表明背甲宽对体重的直接作用大,而头宽对体重的间接影响大。背甲宽和头宽对体重的决定系数分别为0.336 和0.171,背甲宽通过头宽对体重的决定系数为0.425,背甲宽对体重的影响较大。2个性状的单独决定系数与共同决定系数之和∑d为0.932,大于0.85,可见背甲宽和头宽是影响乌鳖品系体重的主要因素,其他影响较小。

腹甲长,头宽和背甲宽对长江品系中华鳖体重的通径系数达显著水平,腹甲长对体重的直接作用最大,为0.869,头宽对体重有负向作用。间接作用中,腹甲长和背甲宽的共同决定程度最高,为0.821。3 个性状的单独决定系数与共同决定系数之和∑d为0.935,大于0.85,说明这3 个形态性状是影响长江品系中华鳖体重的主要因素。

背甲长,腹甲宽和腹甲长对黄河品系中华鳖体重的通径系数达显著水平,背甲长对体重的直接作用最大,腹甲长通过背甲长对体重的间接影响最高,为0.446。3个性状的单独决定系数与共同决定系数之和∑d为0.971,大于0.85,说明这3个形态性状是影响黄河品系中华鳖体重的主要因素。

2.7 多元回归方程

以体重为因变量(Y),以形态性状为自变量,对不同品系的中华鳖体重进行多元回归分析,根据显著性检验结果,舍去偏回归系数不显著的自变量,得到对体重与具有显著性影响形态的多元回归方程见式(4)~(7)。

对4 个品系中华鳖的多元回归方程进行方差分析,相关系数R2分别为0.948、0.932、0.935 和0.971,回归常数和所有的标准偏回归系数均达到显著水平(p<0.05),F值依次为246.725、184.931、125.529 和293.33,说明回归方程有统计学意义,可以应用于实际生产中。

3 讨论与结论

3.1 多元分析

形态学方法是通过不同的种群具有不同的形态学特征而对种群进行鉴别的方法,是判明群体间差异的主要手段[20]。1997 年,李思发等[17]采用多元分析方法对华东地区中华鳖地方群体形态差异进行初步研究。本研究通过聚类分析可对不同群体进行初步归类,主成分分析结果显示载荷较大的性状主要集中在背部和腹部,这与梁宏伟等[19]的报道是一致的。判别方程式中贡献较大的变量也多分布于背部和腹部,说明背部和腹部的形态差异是区分乌鳖、日本、长江和黄河品系的主要依据。在判别结果中,乌鳖品系和长江鳖易误判至对方品系,日本品系和黄河品系易错判至对方品系,说明乌鳖品系和长江品系,日本品系和黄河品系形态差异最小,亲缘关系最相近。乌鳖品系和长江品系中华鳖分别来源于芜湖和马鞍山,地理位置较近,这2个群体的祖先可能是同一种群,而日本品系和黄河品系中华鳖来源于蚌埠,采集的样品可能为是这2 个品系的杂交子代。判别结果与聚类结果一致,即乌鳖品系和长江品系中华鳖聚为一类,日本品系和黄河品系中华鳖聚为一类。

3.2 通径分析

体重作为鱼类选育的重要经济指标,很大程度上决定了生产性能,而且受到多项形态性状的影响。不同的地理群体,在形态上亦存在差异,对影响体重的主要因素亦不相同[4,21]。本研究结果表明,4 个品系中华鳖体重与大部分形态性状的相关性达极显著水平,但并不能说明该形态性状能够显著性影响体重。另外,形态性状两两之间也均为极显著相关,这可能会出现多重共线性现象,通径分析找出实际影响体重的主要形态性状,并将相关系数分解为性状对体重的直接作用和间接作用,明确不同形态性状的重要性[22-23]。经过通径分析,发现对乌鳖、日本、长江和黄河品系中华鳖体重的影响最大的形态依次为体高、背甲宽、腹甲长和背甲长。肖凤芳等[7]报道对黄河品系体重影响较大的形态性状为背甲长和体高,而本研究报道的影响黄河品系体重的形态性状为背甲长,腹甲宽和腹甲长。推测造成这种差异的主要因素在于取样大小不同造成的,肖凤芳采集的样品为13 月龄的,体重约为340 g,而本研究采集的样本为150 g左右的幼鳖。

4 结论

不同品系中华鳖具有不同的形态特征,主要形态差异集中在背部和腹部,可满足不同养殖生产的需要。对不同品系中华鳖体质量影响的主要形态性状亦不相同,针对性的对体质量有显著性影响的性状进行选育,可有效提高选育效率。