家庭消费结构、住房状况对居民三孩生育意愿的影响研究

潘家森 邓志康

摘 要:在实施积极应对人口老龄化国家战略大背景下,“三孩”生育政策的实施备受关注,而政策的优化与配套支持措施都需要充分考虑居民主体的生育意愿。为探究家庭生活一般性特征与生孩意愿的关系,本文从探讨住房状况和消费结构影响居民三孩生育意愿原因与机制,并以中国家庭追踪调查数据(CFPS2018)为样本进行实证检验。研究结果表明:家庭消费结构升级、住房状况提升对居民三孩生育意愿存在挤入效应且存在区域异质性,家庭消费结构的挤入效应大于住房状况;住房状况方面,产权归属对居民三孩生育意愿的影响程度大于现住房面积。最后,基于研究结论,提出对策建议。

关键词:家庭消费结构;住房状况;三孩生育意愿

中图分类号:C916文献标识码:A 文章编号:1009 — 2234(2023)04 — 0093 — 08

一、引言

自1982年计划生育被定为基本国策以来,政策的实施有效缓解了因人口过快增长而造成的劳动就业压力,但随着时间的推移,我国人口结构变化带来的劳动力萎缩、老龄化等社会问题日益凸显[1]。为积极应对人口老龄化,我国在2013年和2015年先后实施了“单独二孩”政策和“全面二孩”政策,但并没有得到预期效果[2,3]。《第七次全国人口普查公报》数据显示,2020年我国总和生育率(TFR)仅为1.3,已跌破警戒线(TFR低于1.5),存在跌入“低生育率陷阱”的风险,人口发展进入关键转折期[4]。对此,为进一步优化生育政策,促进人口长期均衡发展,2021年5月国家颁布实施一对夫妻可以生育三个子女的政策,并在7月公布《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。这是继“全面两孩”政策实施后,中国人口生育政策的又一次重大调整,三孩政策背景下如何完善配套支持措施,有效提高社会生育水平,缓解劳动力萎缩、人口老龄化等社会问题不仅是当前社会各界的关注热点,也与中国经济、社会和家庭的可持续发展密不可分。

个人生育行为决定社会生育水平,而生育意愿与生育行为有着紧密联系[5]。虽然生育意愿并不一定代表生育行为,但是对于符合政策的个体而言, 其生育意愿与生育行为之间往往存在一致性[6]。人口学家曾使用“意愿—行为”模式,即假定个人生育意愿可以转化为生育行为,通过了解个体的生育意愿,预测个体的生育行为,进而预测人口的生育水平[7],因此,为了实现人口可持续发展,让三孩政策发挥提高生育率、优化人口结构的作用,充分了解个体的生育意愿并针对其影响因素调整政策和支持配套措施是十分必要的。

在各类生育意愿的影响因素中,家庭经济水平对居民的生育意愿与决策发挥着至关重要的作用[8,9],但目前学者关于家庭经济水平与居民生育意愿之间关系的研究结论并不统一,一方面有研究认为家庭经济水平的提升促进了居民生孩意愿[10],另一方面,部分学者认为家庭经济水平与居民生育意愿无直接联系[11],还有一些学者认为家庭经济水平的提升抑制了居民生孩意愿[12-15];因此,家庭经济水平与居民生育意愿之间的关系还有待于进一步的探讨。家庭消费结构是指家庭各类消费支出在总费用支出中所占的比重,其作用是能够反应一个家庭的经济水平,另外,在目前高房价背景下,居民的财富很大程度上集中在了住房方面,产权归属及住房条件也能反映家庭的经济水平。故本文在国内外文献综述的基础上,以2018年中国家庭追踪调查(CFPS)数据样本,构建家庭消费结构和住房状况指标,利用二值变量Probit模型进行实证分析,探究家庭经济水平中,消费结构和住房状况对居民三孩生育意愿的影响,可以为三孩生育政策背景下完善政策和配套支持措施提供决策参考,积极调动家庭生育的积极性和生育潜力,提高三孩生育率,更好发挥我国生育政策的社会作用。

二、文献综述

目前国内外学者关于家庭经济水平对居民生育意愿的研究很多,取得了颇丰的成果,主要集中在家庭收入和住房状况两方面对居民生育意愿的影响研究。

家庭收入方面,绝大部分学者认为家庭收入对居民生育意愿存在挤入效应,例如杨青松、石梦希(2020)通过多因素非条件logistic回归分析,得出家庭月收入越高,二孩生育意愿也越高[16];杨晓畅、蒲川(2018)对重庆市1837名育龄妇女作为研究对象,得出家庭人均月收入越高女性生育二孩意愿越强烈的结论[17];方大春、裴梦迪(2018)基于CGSS2015数据的经验研究,指出家庭收入水平对生育二孩有明显正效应,城市女性对收入相对更敏感[18];风笑天(2017)指出家庭收入對在“单独、双独”育龄夫妇生育意愿不显著,而在“双非”育龄人群中存在较大的正向影响[19]。但也有学者持不同观点,姜天英、夏利宇(2019)认为随着家庭总收入的增加,其实际生育子女的数量呈递减趋势[20];王良健与蒋书云(2017)在湖南省流动人口的研究中发现收入越高的家庭,其二孩生育意愿越低[14];郑姝霞(2018)针对珠市彝族生育意愿的现状,指出珠市彝族居民家庭收入对孩子的性别偏好和数量偏好的影响在统计意义上均不显著[21];洪秀敏与朱文婷(2017)指出家庭收入对二孩生育意愿的影响存在阶段性差异,中等收入的家庭相对于低收入和高收入家庭而言,有着更强的二孩生育意愿[22]。

住房状况方面,居住水平以及住房权属对居民生育意愿的影响均有研究。在居住水平研究中更多探讨的是住房面积大小对家庭生育意愿的影响,如杨柠聪和李尚泽(2017)认为迫于房价压力居民会选购面积较小的房子,而住房面积越小,生育意愿就会降低[23];高璐(2018)指出住房面积大小总体上会对居民的生育意愿产生正向的显著影响,但住房面积在42-80平方米之间的人群的生育意愿是最低的[24]。关于住房权属影响因素,学者研究主要集中在房产数量和有无房产。如吴秉羲、唐洁(2019)通过实证分析得出拥有房产数量对35岁及35岁以上女性二孩生育意愿存在显著的正向影响[25];廖庆忠、曹广忠等(2012)在全国四个主要城市化地区12个大中小城市流动人口调查的微观数据调研中发现在城市定居的流动人口中,相对于混居在宿舍工棚,租房或自购房的人更倾向于少生[26];李伟华(2018)基于我国2012-2013年中国综合社会调查的数据,实证分析得出有房产对居民生育意愿有显著的正向影响[27]。

综上所述,随着我国生育政策的不断调整,关于家庭经济水平对生育意愿影响研究一直是学者们关注的热点,也得到了快速的发展。但目前研究中还存在以下不足:第一,由于“单独二孩”政策和“全面二孩”政策的出台,多数文献针对的是家庭经济水平对二孩生育意愿的影响研究,很少提及家庭居民的三孩生育意愿,而在2021年5月国家颁布实施了一对夫妻可以生育三个子女的政策,研究成果不一定适用于当前的生育政策环境;第二,在家庭经济水平中,家庭收入和住房状况一直是影响生育意愿的研究热点,但很少提及家庭消费与生育意愿的关系,而现实生活中,家庭的消费水平、消费习惯也可能会对生育意愿产生影响。第三,虽然目前在住房状况方面,居住水平以及住房权属对居民生育意愿的影响均有研究,但很少有文献能将二者共同讨论,探究居住水平和住房权属哪一因素对生育意愿影响程度更大。针对上述问题,本文采用全国性综合调查数据(CFPS2018),通过实证分析探究家庭经济中,消费结构和住房状况对居民三孩生育意愿的影响,另外,在住房状况方面,构建现住房面积和产权归属指标,分析二者对居民三孩生育意愿的影响程度。

三、数据来源及变量说明

(一)数据来源

本文使用的所有数据来自北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施的中国家庭追踪调查(CFPS),该调查是一项全国性的社会跟踪调查项目,覆盖全国31个省、市、自治区95%的人口,内容包含社会、经济、人口、教育、健康、个人行为等各层面的信息。本文采用最新的2018年调查数据,数据处理过程中,删除了主要所使用变量中“不知道”、“不适用”以及不符合客观实际的样本。

(二)变量说明

被解释变量——“三孩”生育意愿。是否愿意生育三孩问题来源于CFPS(2018)个人自答问卷中“认为自己有几个孩子比较理想?”。考虑家庭居民回答愿意生育三个以上孩子的群体自然也愿意生育三孩,因此这类群体也归类为愿意生育三孩范畴,即回答愿意生育三个及三个以上的群体归类为愿意生育三孩并赋值为1,回答不愿意生育或者愿意生育1-2个孩子的群体归类为不愿意生育三孩并赋值为0。

核心解释变量——家庭消费结构。中国家庭追踪调查(CFPS2018)数据库在调查过程中详尽收集了家庭消费信息,包括每月伙食费、邮电通讯费、水电费、燃料费、本地交通费、日用品费用、房租支出、衣着消费、文化娱乐支出、旅游支出等等。本文借鉴刘玉飞(2018)的衡量方法,将消费分为食品消费、衣着消费、居住消费、家庭设备及服务、医疗保健、交通和通讯、文化娱乐与教育、其他等八类[28]。大多数衡量消费结构的指标为恩格尔系数[29],一般情况下,恩格尔系数越高表明消费结构层次越低,本文借鉴茅锐(2014)的研究方法,将交通通讯消费、文娱教育消费、医疗保健消费以及其他商品或服务消费支出占总支出的比重来衡量家庭消费结构层次[30]。

核心解释变量——住房条件。本文住房条件维度通过产权归属和现住房面积两方面进行衡量。产权归属方面,借鉴李宝礼(2019)衡量住房条件指标的方法,将家庭住房情况分为“自有住房”、“借住房”和“租房”[31]。在CFPS(2018)家庭经济问卷模块“您家现在住的房子归谁所有?”问题中,将回答选项“家庭成员拥有完全产权”、“家庭成员拥有部分产权”归为“自有住房”;回答选项“公房(单位提供的房子)”、“亲戚、朋友的房子”归为“借住房”;回答选项“廉租房”、“公租房”和“市场上租的商品房”归为“租房”。现住房面积方面,数据来源于CFPS(2018)家庭经济问卷中“您家现住房的建筑面积是多少平方米?”。

控制变量。依据CFPS(2018)的数据可得性,并借鉴已有研究文献的做法,本文控制了可能影响居民“三孩”生育意愿的变量,本文加入的控制变量类型主要分为三类,分别为个人基本特征变量、家庭特征变量和社会福利变量。个人基本特征变量包括调查对象的性别、教育程度、年龄、户口状况、婚姻状况和健康状况等变量;家庭特征变量包括调查对象的家庭收入;社会福利变量包括调查对象有无医疗保险、有无养老保险和有无住房公积金等变量,本文对所有变量原始数据的整理与定义如表1所示。

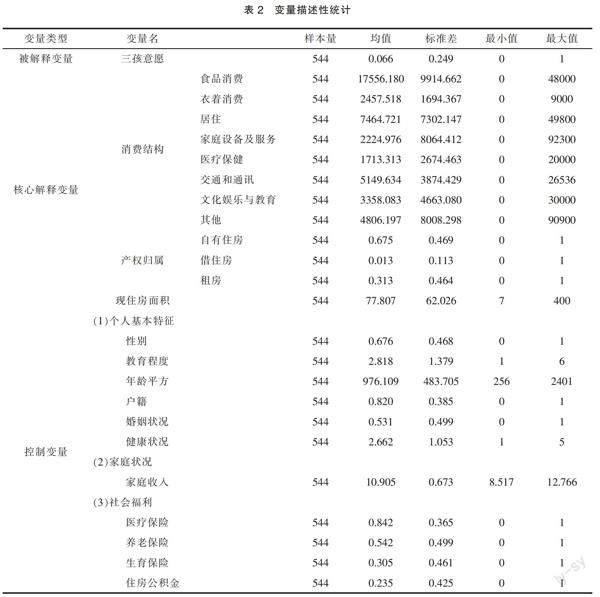

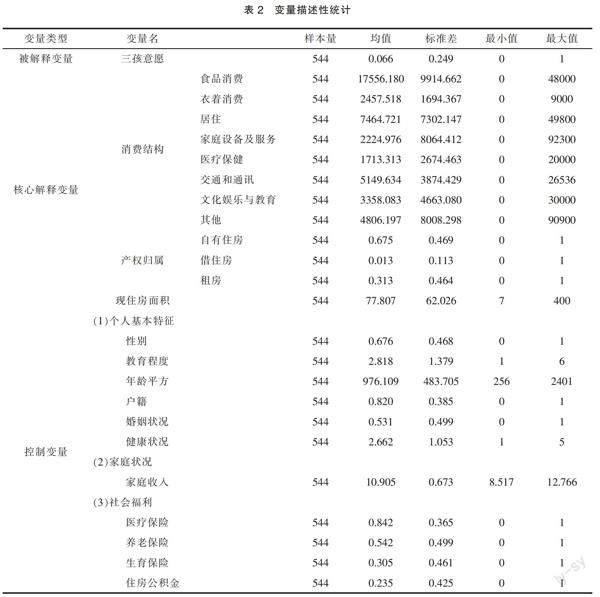

(三)描述性统计

调查对象生育三孩意愿的平均值约为0.066,表明在样本数据中有意愿生育三孩及三个以上的人数并不多。消费结构方面,交通通讯消费、文娱教育消费、医疗保健消费以及其他商品或服务消费人均支出占人均总支出比重约为33.59%,这与中国统计年鉴所示2018年交通通讯消费、文娱教育消费、医疗保健消费以及其他商品或服务消费人均支出占人均总支出占比大致相同(中国统计年鉴数据为35.58%);在产权归属中,自有住房的平均值约为0.675,说明所有样本中回答自有住房的调查对象数量约占到67.5%;借住房的平均值约为0.013,说明所有样本中回答借住房的调查对象数量约占到1.3%;租房的平均值约为0.313,说明所有样本中回答租房的调查对象数量约占到31.3%,调查对象的住房状况大多是自有住房,租房次之;在现住房面积中,调查对象家庭现住房面积平均值为77.807,最小值为7m2,最大值为400m2。

在个人基本特征中,调查对象男性占比67.6%,女性占比32.4%;教育水平平均值约为2.818,处于“初中学历”——“高中/中专/技校/职高”学历之间;所有样本的年龄在16-49岁之间,平均值約为30岁;户籍的平均值为0.82,说明农业户口的样本数占比为82%;婚姻状况的平均值为0.531,表明样本数据中已婚人数略高于非婚人数;健康状况的均值为2.662,表明样本数据中调查对象均值处于“很健康”与“比较健康”之间。在家庭情况中,家庭年收入的均值约为10.905,最大值为12.766,最小值为8.514,说明调查家庭年收入存在较大差距。在社会福利方面,医疗保险、养老保险、生育保险和住房公积金的均值为0.842、0.542、0.305以及0.235,说明调查对象的有医疗保险、养老保险、生育保险以及住房公积金的人数占总样本数据的84.2%、54.2%、30.5%以及23.5%。表2报告了各个变量的基本描述性统计情况。

四、实证模型

本文的目标是研究消费结构、住房状况对三孩生育意愿的影响。被解释变量三孩生育意愿为0和1的二分类变量,故使用二值变量Probit模型进行实证分析,Porbit回归方程模型如下:

Probit(Desirei=1)=Ф(α1Consumptioni+β1House1i+β2House2i+γixi+δ+εi) (1)

其中,Desirei表示居民的三孩生育意愿,Consumptioni、House1i和House2i分别表示居民家庭消费结构、产权归属和现住房面积,xi为控制变量,包括性别、教育程度、年龄平方、户籍、婚姻状况、健康状况、家庭收入、医疗保险、养老保险、生育保险以及住房公积金,δ为常数项,εi为误差项。α1、β1、β2、γi为待估系数,如果α1、β1、β2显著为正则说明家庭消费结构层次提升、住房条件越好促进了居民的三孩生育意愿,反之则为抑制了居民的三孩生育意愿。

五、计量分析

(一)基本回归结果

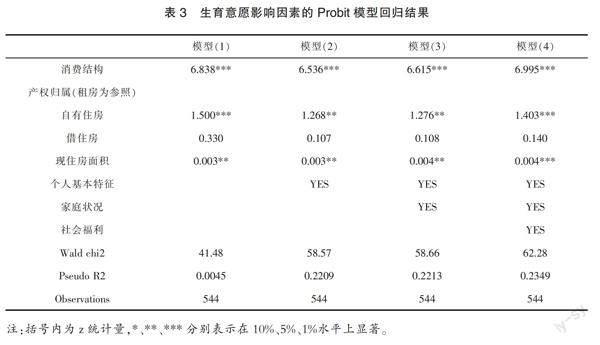

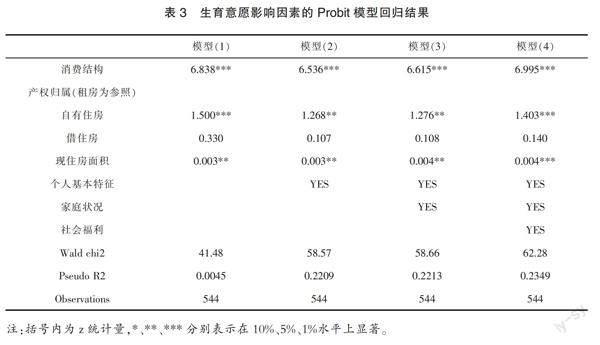

本文设置了三个Probit二元模型并对影响居民三孩生育意愿的因素进行分析。模型(1)是不控制任何变量条件下消费结构、产权归属和现住房面积对三孩生育意愿的回归结果,模型(2)是在模型(1)基础上控制年龄、性别、教育程度等个人基本特征变量的回归结果,模型(3)是在模型(2)的基础上加入了家庭状况变量的回归结果,模型(4)是在模型(3)的基础上进一步控制了社会福利变量,即最终模型的回归结果。表3显示了消费结构、产权归属和现住房面积对三孩生育意愿的回归结果。

根据表3的回归结果,家庭消费结构变量的估计系数α1在四种模型下,均在1%的水平上显著为正,也即意味着消费结构的升级有助于提升三孩生育意愿。以租房为参照,在模型(1)和模型(4)中,自有住房的估计系数β1在1%的水平上显著为正,在模型(2)和模型(3)中,自有住房的估计系数β1在5%的水平上显著为正,即意味着相比于租房,自有住房明显提升了三孩生育意愿。在模型(4)中,现住房面积的估计系数β2在1%的水平上显著为正,在模型(1)、(2)、(3)中,即在未加入控制变量、只加入个人基本特征控制变量与只加入个人基本特征控制变量和家庭状况控制变量情况下,现住房面积的估计系数β2在5%的水平上显著为正,表明现住房面积的增加,会提升居民三孩生育意愿。此外,在四种模型下,家庭消费结构的估計系数均高于产权归属和现住房面积的估计系数,也即意味着家庭消费结构升级对居民三孩生育意愿的挤入效应大于产权归属和现住房面积。另外在住房条件方面,产权归属未引入哑变量的情况下,估计系数在四个模型中均大于现住房面积,由此可见产权归属对居民三孩生育意愿的促进作用大于现住房面积。

(二)稳健性检验

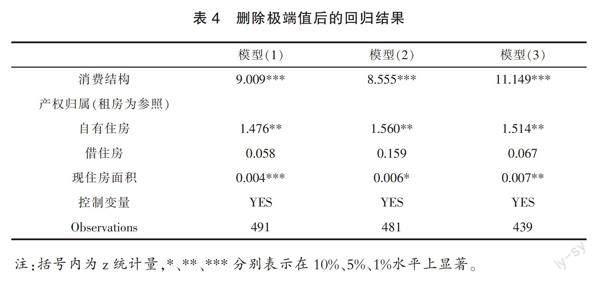

由于数据样本中的极端值会使估计结果出现偏差,难以代表总体平均水平,为了避免数据样本中极端值对回归结果的干扰,本文将家庭消费结构变量和现住房面积变量的极端值进行删除,然后重新对子样本进行回归,最终结果如表4所示。模型(1)为将家庭消费结构变量最低5%和最高5%的数据样本进行删除后得到的回归结构,模型(2)为将现住房面积变量最低5%和最高5%的数据样本进行删除后得到的回归结构,模型(3)为将家庭消费结构变量和现住房面积变量最低5%和最高5%的数据样本进行删除后得到的回归结构。

从表4中可以看出,家庭消费结构变量的估计系数α1和自有住房估计系数β1在三种模型下,分别在1%的水平上显著为正和在5%的水平上显著为正。现住房面积变量β2估计系数分别在模型(1)(2)(3)中,分别处于1%、10%、5%水平上显著为正。子样本回归结果表明,删除极端值后,本文所探讨的核心解释变量家庭消费结构、产权归属和现住房面积估计系数依然显著为正,且此时的估计系数大小与基本回归中的数值相比更大,这意味着删除极端值后消费结构、产权归属和现住房面积对居民三孩生育意愿正面影响更大,进一步证明了本文结论的稳健性。

(三)异质性分析

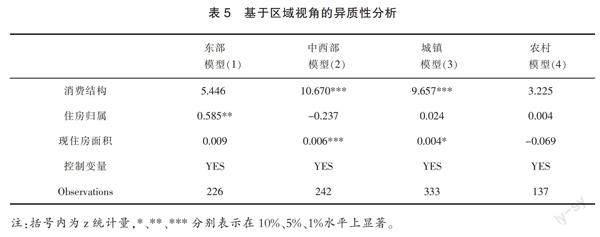

考虑到我国地域广袤,东、中、西部地区家庭消费结构不同、经济发展水平不一和住房条件也存在差异。据此,本文基于区域视角探析家庭消费结构、产权归属以及现住房面积对居民三孩生育意愿的影响,借鉴刘魏(2017)基于收入差异的划分方法,构建东、中西部地区两个子样本进行分地区回归[32]。此外,基于我国长期存在的城乡二元化体制背景,城乡消费水平和住房条件的差异对居民生育意愿也会有所区别,因此构建城镇地区、农村地区两个子样本进行回归分析。模型(1)(2)分别表示东、中西部地区消费结构、产权归属以及现住房面积对居民三孩生育意愿的影响,模型(3)(4)分别表示城镇地区、农村地区消费结构、产权归属以及现住房面积对居民三孩生育意愿的影响,所有模型均控制了个人基本特征变量、家庭状况变量和社会福利变量,回归方式均运用Probit二元模型,具体结果见表5。

根据模型(1)和模型(2)的回归结果显示,对于东部地区来说,家庭消费结构、现住房面积对居民生育三孩意愿的影响估计系数分别为5.466和0.009,在统计水平上不显著,住房归属变量估计系数为0.585,且在5%的水平上显著;对于中西部地区来说,家庭消费结构对居民生育三孩意愿的影响估计系数为10.670,且在1%的水平上显著,表明在相对于东部地区而言,收入水平较低的中西部,消费结构升级更对居民三孩生育意愿产生挤入效应。从模型(3)和模型(4)中可以看出,城镇地区消费结构对居民生育三孩意愿的影响估计系数为9.657,且在1%的水平上显著,现住房面积对居民生育三孩意愿的影响估计系数为0.004,且在10%的水平上显著,农村地区家庭消费结构、现住房面积对居民生育三孩意愿的影响在统计水平上均不显著。

六、结论与建议

本文基于中国家庭追踪调查(CFPS2018)的微观数据为样本,利用Probit模型,探讨了家庭消费结构、住房状况对居民生育意愿的影响,并进行稳健性检验和异质性分析。本文主要结论有:(1)家庭消费结构升级、住房状况提升对居民三孩生育意愿存在挤入效应。家庭消费结构的升级反应了居民的需求层次提升,人们不局限于吃饭、穿衣、住宅、医疗等生理需求,家庭负担逐渐减轻,更容易产生生育三孩的意愿。住房是一个家庭生产和再生产的重要心理支撑,住房状况良好的家庭相信能够为新生子女提供良好的生活环境,从而导致生育三孩的意愿上升,反之,住房状况较差的家庭认为目前的居住条件不足以养育新生子女,故生育三孩意愿下降。(2)从住房状况维度分析,产权归属对居民三孩生育意愿的影响程度大于现住房面积,出现此现象的原因可能是受传统观念影响,中国人渴求安定和归属,在生育子女问题上,面对房价过高这一现状,是否拥有属于自己的稳定住房比居住条件更重要。(3)家庭消费结构、住房状况对居民三孩生育意愿的影响存在区域和城乡的异质性。相对于中西部地区而言,东部地区住房归属因素对家庭居民三孩生育意愿的影响更大,其原因是三孩养育成本随着房价上涨而大幅增加,居民预算受到严重约束,对于是否拥有自有住房更加敏感,而中部和西部地区由于房价水平较低,房价上涨对三孩的养育成本影响较小,房价上涨对三孩生育意愿所产生的影响也相对较小,反而家庭消费结构的升级,家庭负担越轻,更愿意生育三孩;城镇地区经济发展迅速,居民经济压力更大,家庭经济水平的提升更有利于提升居民三孩生育意愿,故家庭消费结构升级和住房状况提升对三孩生育意愿的影响程度大于农村地区。

基于上述结论,针对实施积极应对人口老龄化国家战略大背景下提出以下几点建议:(1)提高和稳定居民家庭收入,促进家庭消费结构升级。收入是消费的前提和基础,居民收入水平的提高是消费结构升级的直接动力。所以,为了释放家庭居民的消费潜力,政府应深入理解和贯彻坚持以人民為中心,采取措施提高居民收入,例如政府可以向低收入居民提供就业培训,使他们能得到更好的就业机会,获得更高的工资。另外,收入的波动会影响居民对未来收入的预期,增加因未来收入不确定而引发的危机感,从而提高了居民的预防性储蓄,抑制了家庭消费结构升级。减少居民收入波动,消除居民危机感,增加居民当期消费,可以进一步促进消费结构升级。(2)坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,提升家庭居民居住水平。政府应在“二元社会”背景下,进一步重视居民的住房情况,认清农村和城镇家庭面临的住房问题,结合因地制宜的住房调控政策,优化住房资源配置的公平情况,实现住房政策的公平目标,进而改善居民住房水平,满足他们对美好生活愿景的同时,促进三孩生育意愿提升。(3)扩大住房供给,完善三孩政策住房配套措施。地方政府在保障性住房配置时,对符合当地住房保障条件且有未成年子女的家庭,可根据未成年子女数量在户型选择等方面给予适当照顾,同时,地方政府可以研究制定根据养育未成年子女负担情况实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。(4)因地制宜,因城施策,提升家庭居民经济水平。由于不同地区消费结构和住房状况对家庭生育三孩意愿的影响程度不同,地方政府可以根据所处地区的经济状况,有针对性的进行政策调整,对于东部或城镇经济发达的地区,可以重点提升有三孩生育意愿家庭的住房状况,对于中西部或农村经济较为落后地区,可以进一步促进消费结构升级,进而提升家庭三孩的生育意愿。

〔参 考 文 献〕

[1]马良,方行明,雷震,等.独生子女性别会影响父母的二胎生育意愿吗?——基于中国综合社会调查(CGSS)数据的研究[J].人口学刊,2016,38(06):17-26.

[2]刘章生,刘桂海,周建丰,etal.教育如何影响中国人的“二孩”意愿?——来自CGSS(2013)的证据[J].公共管理学报,2018,15(02):104-19+58.

[3]吴婷钰,肖洁.育龄青年生育意愿的城乡差异研究——基于CGSS2015数据的实证分析[J].统计与管理,2021,36(07):88-94.

[4]穆光宗.三孩政策与中国人口生育的优化:背景、前景和愿景[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2021,25(04):65-77.

[5]顾宝昌.生育意愿、生育行为和生育水平[J].人口研究,2011,35(02):43-59.

[6]茅倬彦,罗昊.符合二胎政策妇女的生育意愿和生育行为差异——基于计划行为理论的实证研究[J].人口研究,2013,37(01):84-93.

[7]侯佳伟,黄四林,辛自强,etal.中国人口生育意愿变迁:1980-2011[J].中国社会科学,2014(04):78-97+206.

[8]杨柠聪.全面二孩背景下人口生育意愿影响因素研究综述[J].重庆社会科学,2020(01):94-105.

[9]NOVELLIM, CAZZOLAA, ANGELIA, etal.

Fertility Intentionsin Times of Rising Economic Uncertainty:Evidencefrom Italyfroma Gender Perspective[J]. Social Indicators Research 2020, (prepublish).

[10]田立法,荣唐华,张馨月,等.“全面二孩”政策下农村居民二胎生育意愿影响因素研究——以天津为例[J].人口与发展,2017,23(04):104-12.

[11]莫丽霞.当前我国农村居民的生育意愿与性别偏好研究[J].人口研究,2005(02):62-8.

[12]Zheng, Xiaoxinger, Jin Zhez, etal. Can Pets Replace Children? TheInteraction Effectof Pet Attachmentand Subjective Socioeconomic Statuson Fertility Intention. International Journal of Environmental Research and Public Health [J].2021,18(16).

[13]周連福,关晓梅,李淑文.生育与相关社会经济因素关系的研究[J].人口学刊,1997(05):58-64.

[14]王良健,蒋书云.流动人口二孩生育意愿及其影响因素研究——基于湖南省2016年流动人口动态监测数据[J].调研世界,2017(06):12-7.

[15]朱健,陈湘满.“80后”流动人口二孩生育意愿研究——以湖南省2013年流出人口为例[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2016,40(01):57-63.

[16]杨青松,石梦希.贵州省育龄人群二孩生育意愿的现状及其影响因素[J].中国卫生统计,2020,37(04):540-3.

[17]杨晓畅,蒲川.“全面二孩”政策下重庆市育龄妇女二孩生育意愿及影响因素分析[J].中国卫生事业管理,2018,35(10):786-9.

[18]方大春,裴梦迪.居民二孩生育意愿的影响因素研究——基于CGSS2015数据的经验研究[J].调研世界,2018(09):9-13.

[19]风笑天.城市两类育龄人群二孩生育意愿的影响因素研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2017,19(03):75-82+147+9.

[20]姜天英,夏利宇.中国妇女生育意愿及影响因素研究——基于CHNS数据的计数膨胀模型分析[J].调研世界,2019(01):11-6+41.

[21]郑姝霞.彝族生育意愿及其影响因素研究

——以赫章县珠市彝族为例[J].南方人口,2018,33(06):45-57.

[22]洪秀敏,朱文婷.二孩时代生还是不生?--独生父母家庭二孩生育意愿及影响因素探析[J].北

京社会科学,2017(05):69-78.

[23]杨柠聪,李尚泽.人口供给侧改革的经济学与生物学解释[J].重庆社会科学,2017(01):62-8.

[24]高璐.家庭经济与住房条件对居民生育意愿的影响[D].山东大学,2018.

[25]吴秉羲,唐洁.“全面二胎”政策下≥35岁女性二胎生育意愿及影响因素分析[J].中国公共卫生,

2019,35(12):1685-9.

[26]廖庆忠,曹广忠,陶然.流动人口生育意愿、性别偏好及其决定因素——来自全国四个主要城市化地区12城市大样本调查的证据[J].人口与发展,

2012,18(01):2-12.

[27]李伟华.住房对城镇居民生育意愿的影响 [D].华中师范大学,2018.

[28]刘玉飞,周颖洁,杨政宇.住房财富价值与居民家庭消费结构升级——来自CFPS(2014)数据的证据[J].河北经贸大学学报,2018,39(04):17-29.

[29]陈永伟,顾佳峰,史宇鹏.住房财富、信贷约束与城镇家庭教育开支——来自CFPS2010数据的证据[J].经济研究,2014,49(S1):89-101.

[30]茅锐,徐建炜.人口转型、消费结构差异和产业发展[J].人口研究,2014,38(03):89-103.

[31]李宝礼,邵帅,裴延峰.住房状况、城市身份认同与迁移人口环境行为研究[J].中国人口·资源与环境,2019,29(11):90-9.

[32]刘魏,张应良.非农就业与农户收入差距研究——基于“离土”和“离乡”的异质性分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2018(03):56-64+155.

〔责任编辑:孙玉婷〕

收稿日期:2023 — 04 — 08

作者简介:潘家森(1998—),男,江西上饶人,硕士研究生,主要研究方向:居民住房租购选择;邓志康(1998—),男,江西南昌人,硕士研究生,研究方向:房地产成本与价值。