弱势家庭如何多出贤才?

——基于“社会资本—家庭教育期望—代际流动”的实证分析与思考

范跃民 刘语涵

一、引 言

党的二十大报告提出“教育是国之大计”,阶层的代际作用也一直是国家关注的问题。Pitirim A.Sorokin 最早提出教育对阶层流动发挥关键作用。①Sorokin Pitirim A.(1927).Social Mobility.New York: Harper &Brothers.对于教育期望与阶层功能的关系,20 世纪60 年代,威斯康辛学派研究发现父辈的家庭教育期望能推动子代社会地位的代际流动。②Sewell,W.H.,&R.M.Hauser.(1980).A Review of the Wisconsin Longitudinal Study of Social and Psychological Factors in Aspirations and Achievements.Research in Sociology of Education and Socialization,1:59-100.然而,弱势群体对教育的怀疑进而导致教育预期下降必然会影响弱势群体子女的代际流动。在高质量人才需求不断增加的形势下,研究社会资本对家庭教育期望的作用及其阶层差异,对提高民众素质、推动社会阶层代际功能、达成教育强国目标具有理论价值和实践意义。

社会资本这一概念由Pierre Bourdieu 首次提出,其反映的是一种现实或潜在的资源综合,父代社会资本的积累能够影响子代的教育和发展。③Bourdieu,Pierre.(1986).The Forms of Capital: Handbook of Theory and Research for Sociology of Education.New York:Greenwood Press.James S.Coleman 分析社会资本时,更加关注微观层面上家庭和社区的有效参与、支持对子代产生的作用。①Coleman,J.S.(1988).Social Capital in the Creation of Human Capital.The American Journal of Sociology,94,S95-S120.而Coleman 认为社会资本可以脱离经济、文化资本而存在,具备一定的独立性。Robert D.Putnam 在地区层面理解社会资本,认为社会资本具备信任、规范、交际网络三项组织的特性。②Putnam R.D.(1993).The Prosperous Community-Social and Public Life.The American prospect,(4),27-40.随后社会资本概念的进一步发展,Nahapiet J.和Ghoshal S.将社会资本分为三个维度:关系嵌入、结构嵌入、认知嵌入。③Janine Nahapiet &Sumantra Ghoshal(1998).Social Capital,Intellectual Capital,and the Organizational Advantage.The Academy of Management Review,23(2),242-266.

学术界最初将家庭教育期望视为家庭内部因素作用的结果,刘华山从父亲教养角色和教育动机等角度研究家长对孩子教育获得层次的理想值。④刘华山:《社会变革中的中国人育子观念初析》,《华中师范大学学报(哲学社会科学版)》1996 年第4 期。后有学者将教育期望视为内外部制约因素共同作用的结果,观点集中在社会经济地位特征、地域社区以及群体差异特征。杨春华提出父母对孩子的教育期望主要由父母教育水平、职业等家庭社会经济地位特征决定。⑤杨春华:《教育期望中的社会阶层差异:父母的社会地位和子女教育期望的关系》,《清华大学教育研究》2006 年第4 期。也有学者融入社会闭环理论,在家庭、校园、社区等场景探讨朋辈力量对教育期望的改变,如靳振忠、严斌剑和王亮加入学校质量这一制约因素⑥靳振忠、严斌剑、王亮:《家庭背景、学校质量与子女教育期望——基于中国教育追踪调查的分析》,《教育研究》2019 年第12 期。,徐靖和陶文泰则认为,随着社会生产力的提高,契约、合作精神占据家庭教育的重要地位,意味着家庭期望和社会之间的联系更加紧密⑦徐靖、陶文泰:《家庭教育的三阶期望:家庭、社会和法律》,《湖南师范大学教育科学学报》2023 年第3 期。。

社会阶层的流动和再生产一直是社会关注的热点话题。樊平提出社会阶层流动呈现出社会成员社会地位的上升或下降,阶层再生产是阶层的代际传承。⑧樊平:《社会流动与社会资本——当代中国社会阶层分化的路径分析》,《江苏社会科学》2004 年第1 期。而Pitirim A.Sorokin 在《社会流动》中指出教育对代际流动发挥重大作用。P.M.Blau 和O.D.Duncan 的地位获得模型发现教育是影响子代社会地位的重要因素。⑨Blau,Peter M.&Otis Dudley Duncan(1967).The American occupational structure.New York: John Wiley &Sons.在此基础上,20 世纪60 年代,威斯康辛学派加入主观层面的社会心理变量“教育期望”作为中介变量,研究证明家庭教育期望对于子代教育、地位获得有很强的解释力,并且弱势社会地位的家庭对孩子有更强的控制力,于是弱势社会地位家庭的教育期望对于子代教育获得具备更显著的影响。对于社会资本能否作用于社会阶层代际变化的问题,蔡庆丰等发现优势和弱势群体都能通过资本作用推动教育期望提高,进而发挥流动和再生产的阶层作用,不过仍无法判断哪个作用占支配地位。⑩蔡庆丰、程章继、陈武元:《社会资本、家庭教育期望与阶层流动——基于“中国家庭追踪调查”的实证研究与思考》,《教育发展研究》2021 年第20 期。

本文通过2020 年中国家庭跟踪调查(CFPS)数据筛选得到所需的截面数据观测值,利用有序Probit模型研究社会资本和家庭教育期望的关系,并通过描述性统计、调节变量社会遵从、异质性分析探究教育期望的影响因素和阶层差异。通过实证分析研究社会资本能否对家庭教育期望起到积极的推动作用,对期望有无负面影响,影响有无阶级差别,并探究有效利用社会资本推动新一代年轻人流动的路径。

二、理论框架与研究假说

中国注重家族观念,仍处于推崇集体主义文化的社会阶段,社会资本在家族教育期望中扮演着重要角色,因此本文借鉴Nahapiet J.和Ghoshal S.的社会资本分类,从社会资本的关系、认知、结构维度切入研究家庭社会资本与家庭教育期望的内在关系。⑪Janine Nahapiet &Sumantra Ghoshal(1998).Social Capital,Intellectual Capital,and the Organizational Advantage.The Academy of Management Review,23(2),242-266.在关系型资本上,子代在学生阶段可以通过父代的社会资本获得良好的教育资源,于是父代对子代寄予更高的教育期望。⑫蔡庆丰、程章继、陈武元:《社会资本、家庭教育期望与阶层流动——基于“中国家庭追踪调查”的实证研究与思考》。在认知型资本上,认知型资本具备的信任外界和感知资源能力可以提高社会关系网络成员获取和共享信息的能力,进而降低信息缺乏对教育期望的负面影响。①刘宏、李嘉莹:《教育代际邻里效应与青少年人力资本积累——来自1986 年〈义务教育法〉的证据》,《经济学(季刊)》2023 年第2 期。在结构型资本上,体制内父辈处理子代择校等成长阶段重大问题时,往往会均衡考虑体制内关系、政策实施等因素,这在提高子代择校质量的同时也增加了对其录取学校的期望。②张东娇:《义务教育阶段择校行为分析:社会资本结构的视角》,《教育发展研究》2010 年第2 期。

基于以上观点,给出以下假设:

假说1a:家庭的社会资本越多,家庭教育期望值越高,两者呈正相关。

假说1b:家庭的社会资本越少,家庭教育期望值越高,两者呈负相关。

本文在研究家庭社会资本和教育期望的关系时考虑到社会遵从变量。社会遵从可以理解为人们在接受信息后通过心理加工形成了行为选择。③宋官东、王思惠:《社会遵从的过程及归因分析》,《社会科学》2019 年第12 期。对于青少年而言,同龄人之间的社会遵从效应可以提升他们的自我要求和受教育期望;对于父母而言,同辈群体的遵从效应会影响他们的家庭教育期望。④刘华山:《社会变革中的中国人育子观念初析》。例如,重点班孩子的家长会因为别人家的孩子更优秀而提高对自己孩子的教育期望;再如,少数家长没有认识到教育的重要性,盲从地根据邻里教育行为和教育理念对自家孩子进行教育规划。

假说2a:家庭社会资本越多,越容易受到环境影响,于是对子代寄予更高的教育期望

假说2b:家庭社会资本越少,越容易受到环境影响,于是对子代寄予更高的教育期望

在所处社会关系网络资源不变的前提下,不同社会阶层的群体由于接触资源能力的不同而造成了社会资本回报率的差异,进而导致对家庭教育期望的不同。掌握主要资源的家庭能够在代际流动中将资源优势传递给子代,社会资本的优越性让优势家庭产生更高的教育期望,从而投入更多资本来强化后代教育优势,这就形成了社会资本的阶层再生产。而如果社会资本对弱势家庭的教育期望有积极影响,那么社会资本更能促进子代向上迁移,便会形成社会资本的代际流动。⑤张学敏、周杰:《新时代教育突破社会阶层再生产问题研究》,《西南大学学报(社会科学版)》2022 年第3 期。

Max Weber 认为阶层是同等社会地位者的整体集合,主张从政治、经济和社会角度划分社会阶层。⑥Weber.Max(exact year not founded).1864-1920,Max Weber,the Theory of Social and Economic Organization.New York :Collier Macmillan.第一,政治分层是指政治权力划分,通常等同于政府部门、事业单位相关人员,他们具备掌握和支配资源的优势,直接代表着结构型社会资本。若不具备以上雇主性质的就业单位而拥有丰富的关系网络,则为关系型社会资本。第二,经济分层角度上,维系人际关系需要互惠性投入。经济收入好的群体有足够的可支配收入用以维系人际关系,而经济收入不好的群体在该方面的支出会更慎重。因此,即使弱势阶层和优势阶层付出同样的经济量维护某项关系,最终的效果也会不如处于支配地位的阶层,因此,进行如下的假设:

假说3:优势社会地位的家庭在关系型社会资本对家庭教育期望的影响中更显著,因此社会阶层的再生产水平更高。

从资源的可触达能力和资源的可信任能力来考量认知型家庭社会资本。⑦谢爱磊、洪岩璧:《社会资本概念在教育研究中的应用——综述与评论》,《清华大学教育研究》2017 年第1 期。接触和信任的信息越多,就越有可能提升家庭教育的期望值。但是,优势群体的政治和经济资本丰富,存在边际效用递减的情况,而弱势家庭却能够在略微投入中显著提高家庭教育期望从而促进代际流动,因此,给出如下假设:

假说4:弱势社会地位的家庭在认知型社会资本中对家庭教育期望的影响中更显著,因此其家庭的流动程度更高。

三、研究设计与数据变量

本文采用北京大学社科研究中心组织的2020 年“中国家庭追踪调查(CFPS)”数据进行研究,涵盖了个人、家庭、社区三个层面,不同层面的同一受访对象具备不变的编号。本次问卷涵盖了全国25 个省市,采取了随机抽样的方式,问卷的结果可以很好地反映全国90%人口的情况。首先,笔者删除没有回答、不适用、数据缺失等样本。其次,跨表匹配少儿ID 处理核心解释变量和控制变量。经过筛选得到截面数据,共2015 个观测值。本文通过上文对社会资本在家庭教育预期中的作用进行分析,构建主要实证模型检验假说1,如下:

式子中,下标i 表示样本个体。Edui表示样本个体i 的家庭教育期望,SCAi表示样本个体i 的家庭社会资本,Xi为子女性别、健康状况、上学阶段、父母教育心理、父亲受教育水平等控制变量,εi表示回归残差。主要实证设计要关注系数β的方向与显著性。由于家庭教育期望在CFPS2020 年问卷中回答分为:小学、初中、高中、大专、本科、研究生、博士7 个变量,所以笔者选择有序分类Probit 模型进行回归。其中,被解释变量家庭教育期望数据来源自一个特定问题“希望受教育程度”①数据选自“中国家庭教育跟踪调查”CFPS2020 年少儿家长代答问卷,具体问题编码为WD2“希望受教育程度”,选项为:1.小学;2.初中;3.高中;4.大专;5.大学本科;6.硕士;7.博士。,问题内容为:“想要孩子最少念完哪一程度”。根据教育期望频数分布数据显示,发现大学本科的教育期望(68.64%)占比最大;初中以下(1.69%)的教育期望占比最小,说明中国义务教育已经取得了较好成绩,城乡家庭也都认可教育带来的益处;而研究生层次的教育期望频数仅为6.90%,研究生和博士层次教育需要进一步提高。

解释变量社会资本如前文分析,笔者采用关系型、认知型和结构型社会资本维度。关系型社会资本指人际关系网络中建立的关系社会资本,其中2020 年CFPS 调查中能够作为人际社会网络代理变量的有孩子教育事件(如“公办园”孩子、成绩不如意处理方式)中家长的选择、家长社会关系对孩子成就有多大影响(如家庭社会地位、家里有关系)的观点、孩子第一份工作求职渠道(所有求职渠道)等。运行发现,孩子教育事件中家长的选择和孩子第一份工作求职渠道变量不足以代表关系型社会资本,因此笔者选择具体问题“家庭社会地位对孩子未来成就有多重要”,利用孩子ID 匹配家庭ID 之后提取问卷。国内也有部分学者在研究中采用人情往来支出作为代理变量,但是CFPS2020 年调查中没有这一问题,于是笔者选择了其他适配代理变量。认知型社会资本指人们在互动中的交流与意义,具体而言分为两方面,包括外界提供帮助的感知和对外界的信任程度。由于言传身教的效应,孩子的认知也能反映家庭的认知程度。笔者选择“人缘关系有多好”(0 分表示最低,10 分表示最高)作为外界提供帮助的感知代理变量。控制变量中,笔者通过中国知网参考相关研究文献并对家庭教育期望的影响因素进行分类汇总,包括孩子方面、父母方面和家庭方面的变量控制。子代特征上,笔者认为需要控制性别、是否独生、民族、健康状况,由于CFPS2020 年问卷问题有限,筛选过后,主要实证控制孩子的性别、健康状况、上学阶段。子代性别为虚拟变量,选用“受访者性别”,男性赋值为1;子代健康状况具体使用“过去12 个月因病就医次数(次)”作为代理变量;上学阶段选择代理变量“现在上哪个阶段”①数据选自“中国家庭教育跟踪调查”CFPS2020 年个人自答问卷,具体问题编码为QC3“现在上哪个阶段”,选项为:1.小学;2.初中;3.高中;4.大专;5.大学本科;6.硕士;7.博士。。利用子代和父母的编号进行匹配,留意删除无效数据。父母特征上,主要实证控制父亲的学历、教育观和关心教育情况,父亲学历的具体代理变量分别为“您14 岁时,父亲已完成(毕业)的最高学历是什么?”②选项为:1.文盲/半文盲;2.小学;3.初中;4.高中/中专/技校/职高;5.大专;6.大学本科;7.硕士;8.博士。。采用“成绩好坏父母有责”③选项为:1.十分不同意;2.不同意;3.既不同意也不反对;4.同意;5.非常同意。作为家长教育心理的代理变量,关心教育情况选择由访员观察所填写的“关心教育”④具体问题编码为WZ301“关心教育”,选项为:1.十分不同意;2.不同意;3.既不同意也不反对;4.同意;5.非常同意。变量。

如上文分析,由于主实证可能会受到其他因素的影响,如社会遵从效应会影响家长对孩子的教育期待,所以笔者加入调节变量进行观察,具体代理变量为“孩子的受教育程度”对孩子未来成就有多重要。

四、实证结果

(一)主实证研究:家庭社会资本对家庭教育期望的影响

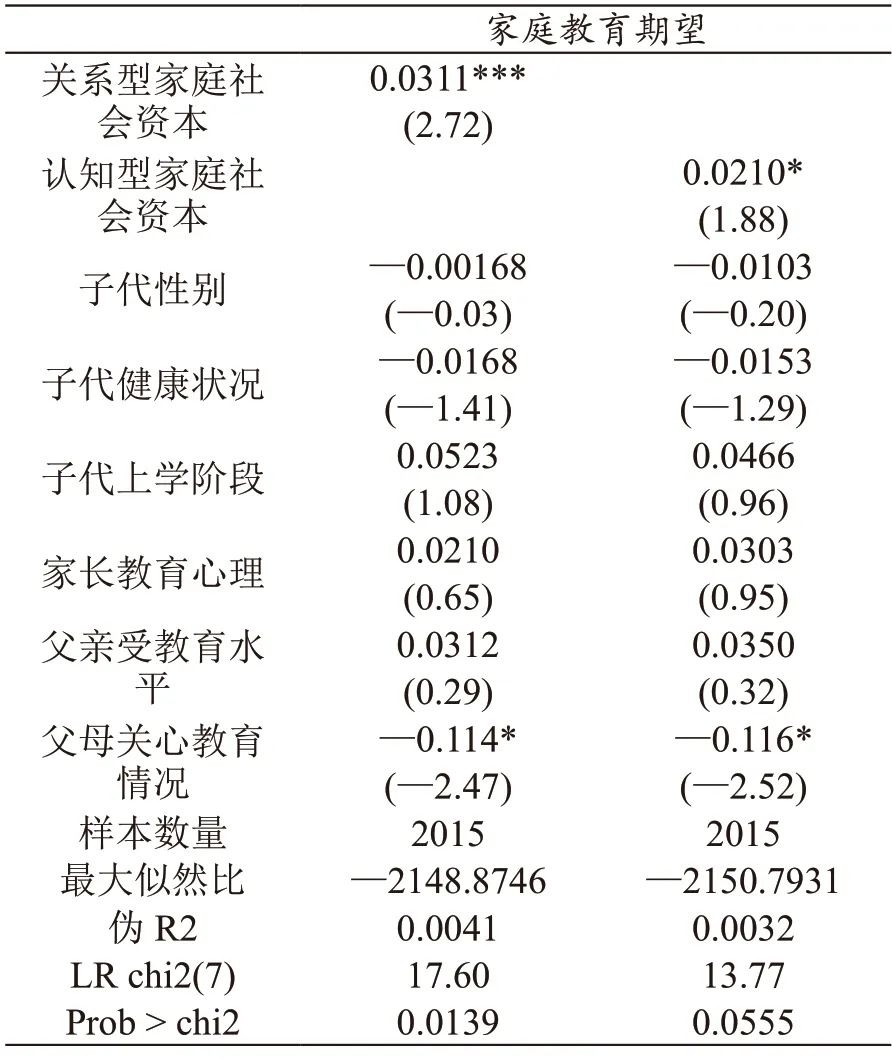

根据表2 不同维度社会资本与家庭教育期望的回归结果,得出关系型家庭社会资本对于家庭教育期望的影响系数是显著为正的(r=0.0311,p<0.01),即在其他条件不变的情况下,关系型家庭社会资本会显著提高家庭教育期望。认知型家庭社会资本对于家庭教育期望的影响系数是显著为正的(r=0.0210,p<0.1),即当其他条件相同时,认知型家庭社会资本会显著提高家庭教育期望。由于CFPS2020 年问卷结构型社会资本样本量本身数量较少,再加上控制变量再筛选样本后没有数据量而无法进行回归,故省去。因为有序Probit 模型估计系数仅仅反映了影响的方向,因此还需估计关系型社会资本和认知型资本的边际作用。而根据教育期望频数分布数据,结合本文研究主题,笔者更加关注当样本处于“大学本科及以上”的边际效应解释。

表2 不同维度社会资本与家庭教育期望回归结果表

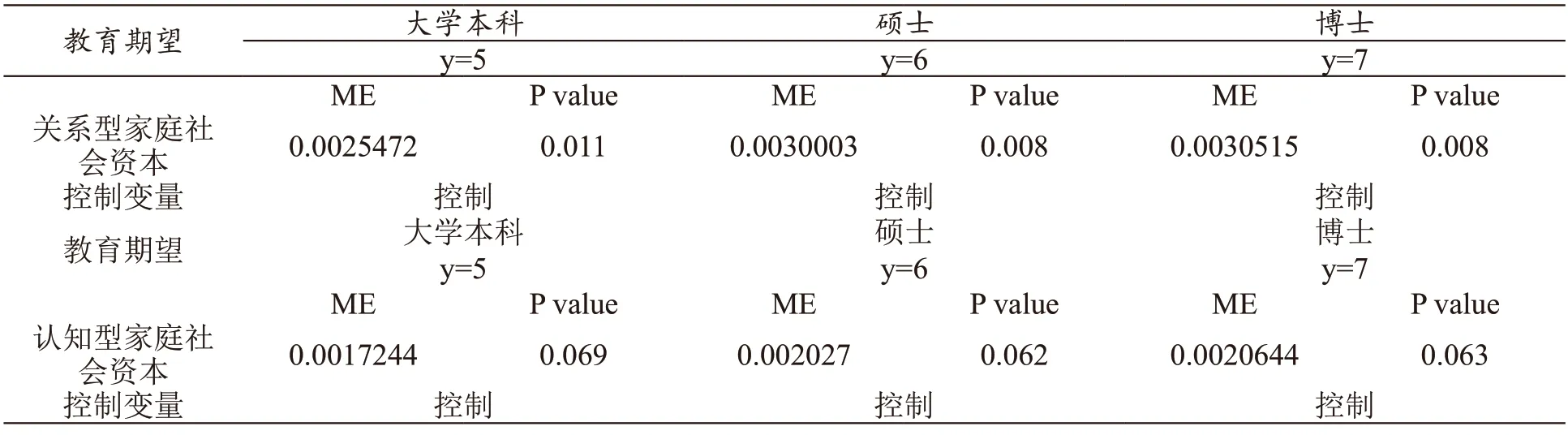

通过表3 的结果,可以发现关系型家庭社会资本每提高1%,家庭教育期望为“大学本科”(y=5)的可能性提高0.25%,为“硕士”(y=6)的可能性提高0.30%,为“博士”(y=7)的可能性提高0.31%。认知型家庭社会资本每提高1%,家庭教育期望为“大学本科”(y=5)的可能性提高0.17%,为“硕士”(y=6)的可能性提高0.20%,为“博士”(y=7)的可能性提高0.21%。主实证结果说明家庭社会资本和家庭教育期望呈现正相关,随着家庭社会资本的提高,家庭教育期望也随之提高,验证了假说1a。

表3 关系型和认知型社会资本与教育期望回归边际效应表

(二)调节效应:社会遵从对家庭教育期望的影响

如上文提及,蔡庆丰等指出家庭社会资本对家庭教育期望产生影响会有社会遵从的作用。①蔡庆丰、程章继、陈武元:《社会资本、家庭教育期望与阶层流动——基于“中国家庭追踪调查”的实证研究与思考》。根据行为心理学的观点,宋官东和王思惠认为社会遵从是受社会准则的影响产生的,社会遵从通过社会网络中个体之间的互动来实现。②宋官东、王思惠:《社会遵从的过程及归因分析》。所以主要实证可能会受到其他变量的影响,于是笔者加入调节变量,以考量主要效应是否会受到其他变量的影响。加入的两个变量,一为调节变量(Moderatori),二为调节变量和解释变量的乘积项(SCAiXModeratori),构建模型如下:

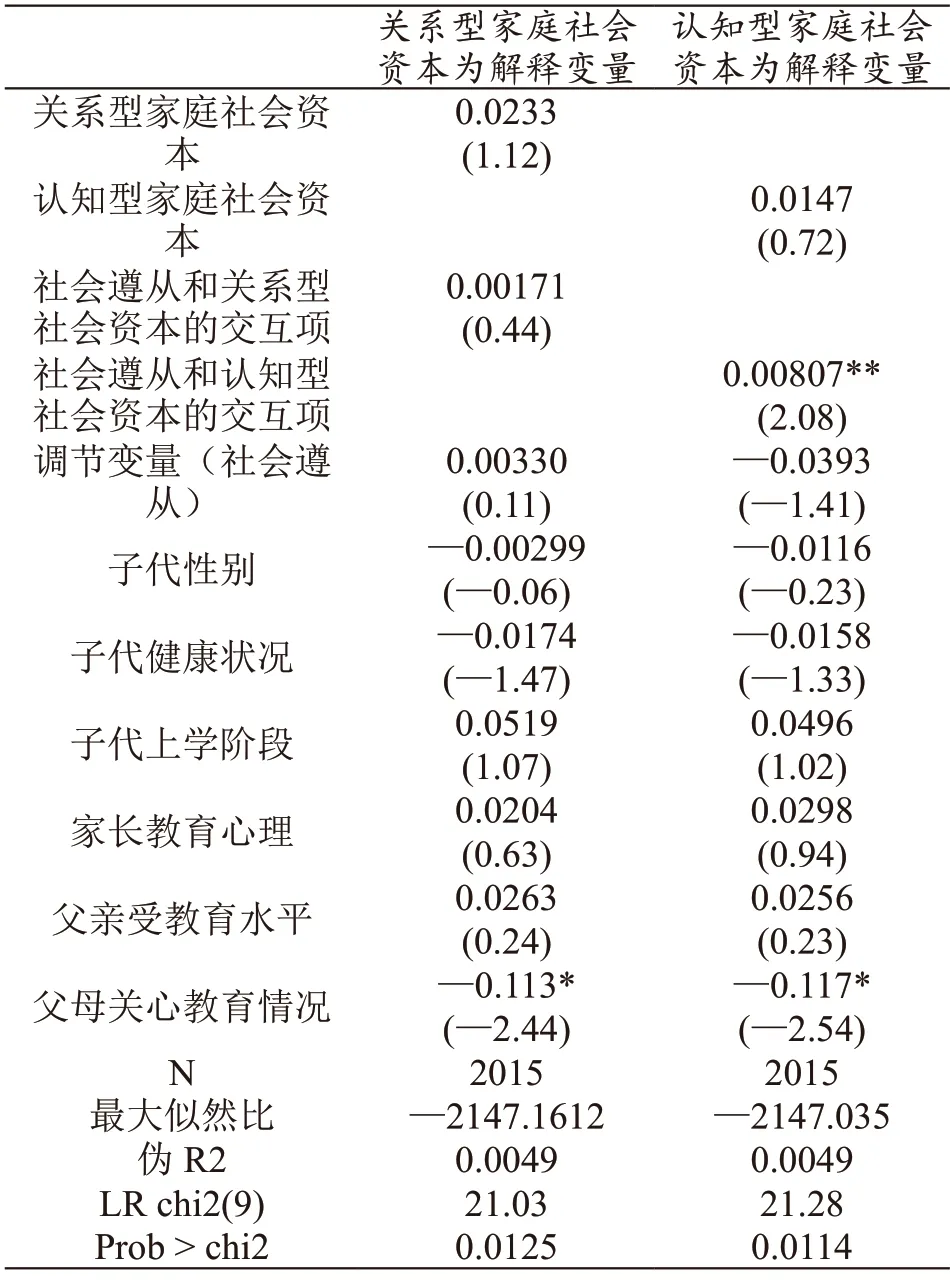

表4 结果显示,社会遵从与关系型家庭社会资本的交互项不显著(r=0.00171,p>0.1),说明社会遵从不能显著调节关系型资本与家庭教育期望的关系,无法在关系型资本与家庭教育期望之间发挥作用。关系型社会遵从效应不显著的原因可能在于,父母对自身能够提供的优质教育资源和社会资源充满信心,认为孩子自身条件不够可以通过代际社会资本来弥补,于是对孩子没有很高的教育期望。

表4 社会遵从效应检验表

而社会遵从与认知型家庭社会资本的交互项(r=0.00807,p<0.05)显著为正,说明社会遵从能够显著正向调节认知型资本与家庭教育期望关系,强化认知型资本与家庭教育期望的积极性。认知型社会资本的代理变量采用的是“人缘关系有多好(分)”,这一变量包含了两方面的潜在信息:一是对外界信息的触达能力,二是对他人提供信息的信任能力。结果显示交互项显著为正,表明存在社会资本推送家庭教育期望提高的积极传导,假说2a 验证成功。

(三)异质性分析:社会资本对教育期望影响的阶层差异

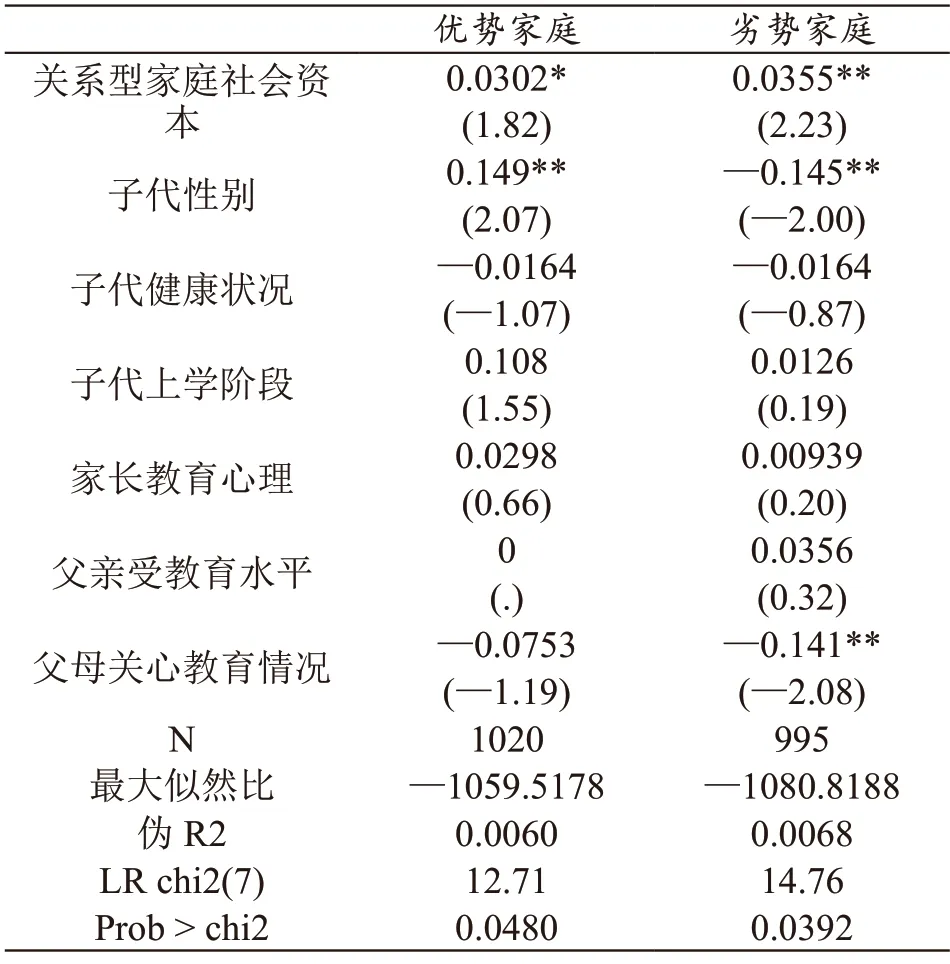

考虑到社会阶层的差异性,陈旭峰认为社会结构是家庭教育期望代际作用的“马太效应”。③陈旭峰:《农民地位代际流动何以可能?——农民市民化水平对子女教育期望影响的实证研究》,《人口与发展》2013 年第6 期。为进一步分析社会资本对家庭教育期望的影响在弱势家庭和优势家庭中是否存在不同,笔者在主实证检验的基础上增加异质性分析进行判断。由于没有直接变量体现,所以根据“工作总收入(元/年)”生成优势家庭变量,如果家庭年收入大于均值则视为优势家庭,赋值为1,否则为0。

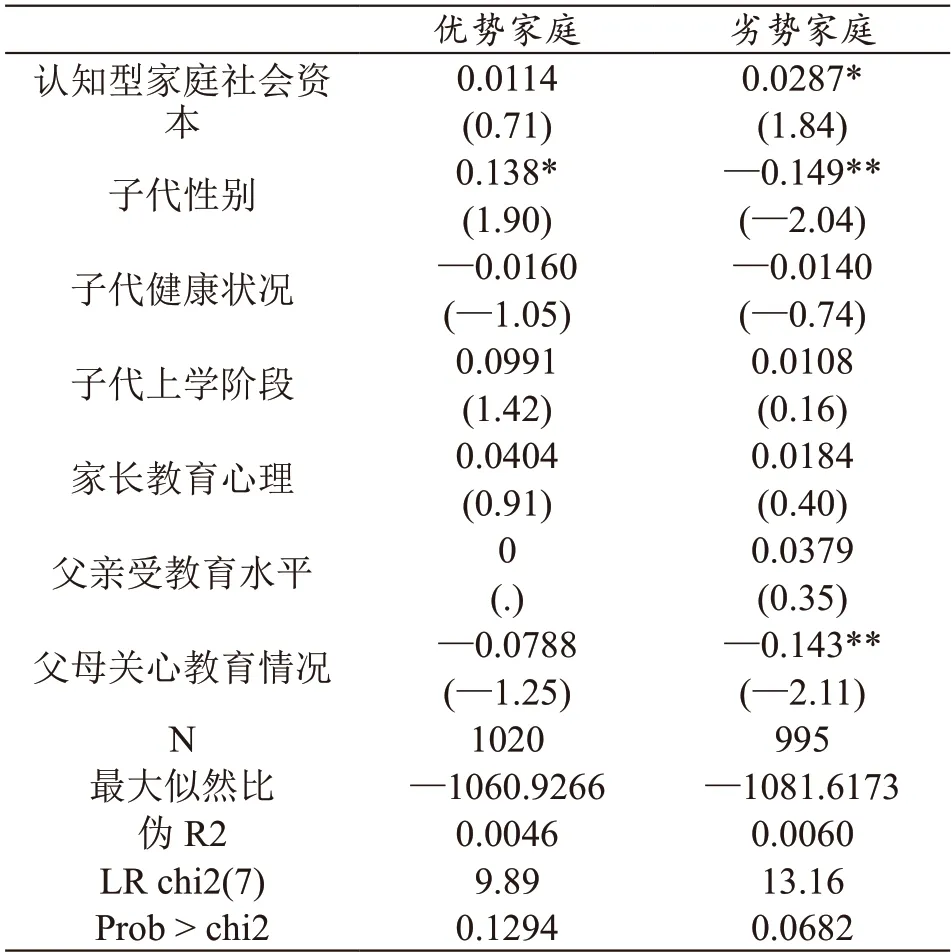

如表5 所示,优势家庭(r=0.0302,p<0.1)的关系型资本对家庭教育期望显著为正;劣势家庭(r=0.0355,p<0.05)的关系型资本对家庭教育期望显著为正。通过对两组子样本的系数进行比较,结果显示,关系型资本对弱势家庭的家庭教育预期有显著的促进作用。这说明运用人际关系可以提高教育期望,但处于劣势社会地位的家庭提升家庭教育期望的程度更明显,这可能是由于优势家庭更容易为孩子提供较广泛的资源,对孩子的关系型社会资本投入长期处于较高值,具备边际效果递减的趋势;同时,也可能是因为新时代青年对于传统的关系社会有抵触心理,哪怕父母可以为他们提供好的发展机会,他们也未必会顺从父辈的心愿。而社会地位相对弱势的家庭本就缺少社会关系,出现关系型资本则能充分发挥其功效。因此,弱势家庭中关系型社会资本的提升更能提高家庭教育期望,假说3 不成立,而假说3 的反面成立,即处于不利地位的家庭中关系型资本对子女的家庭教育预期有较大的作用。如表6 所示,优势家庭(r=0.0114,p>0.1)的认知型资本对家庭教育期望不显著;劣势家庭(r=0.0287,p<0.1)的认知型资本对家庭教育期望显著为正。劣势家庭中的系数绝对值更大且显著性更高,因此,在劣势家庭中认知型资本比优势家庭更能提升家庭教育期望,说明弱势家庭中认知型资本对教育期望的影响更突出。如在求职上,农村家庭可以通过亲戚朋友等的介绍获得更多的信息和帮助,进而具有更多的职业道路选择,然后再基于信任程度对所获信息进行选择和确认。这样一来,社会地位相对弱势的家庭在小范围的信息共享中提高了信息采用率,所以弱势家庭一旦把握住机会就可以大幅提高家庭的教育期望,假说4 验证成功。

表5 关系型社会资本对家庭教育期望影响的阶层差异

表6 认知型社会资本对家庭教育期望影响的阶层差异

五、结论与建议

本文通过2020 年的“中国家庭跟踪调查”数据实证分析得出家庭社会资本越多,家庭教育期望越高,越容易受到环境影响,对子代寄予更高的教育期望;并且,弱势群体的关系型和认知型社会资本对家庭教育期望的影响更显著。因此,稳定提高社会弱势家庭的教育期望并实现教育资源的实质性公平配置,对推动社会阶层的代际流动至关重要。基于研究数据,对提高弱势家庭关系型和认知型社会资本的路径,进行以下思考:第一,突出一个“知”字,提高资源可触及性,变传统经验式决策为数据化决策。社会地位相对弱势的家庭由于自身认知短板,在面对孩子成长道路上的选择时经常凭经验、常识做决定,不能全面权衡利弊分析问题,无法为子代提供优质的建议,可能导致孩子错失好的发展机会。对此,首先,应加强教育的信息化发展,关注育人深度。有关部门应该牵头做好弱势家庭的关键教育问题信息采集、处理和分析,针对弱势家庭的教育问题提供建议。其次,多措并举做好政策宣传工作,注重育人广度。基层党支部应该利用好“三微一抖一端”,建立在线资源信息平台。定期开展管理范围内的“互联网+教育”主题知识分享,并结合线下培训,丰富弱势家庭认知型社会资本。为促进家庭积极参加培训,可以设置积分管理制度,对多次参与的家庭进行激励,提高公众的参与度,达到资源全覆盖、资源可触达的目标。

第二,依靠一个“信”字,增强资源可信任性。首先,通过信息筛选找到年龄处于升学阶段的弱势家庭,由基层工作人员精准上门拜访,为孩子和家长讲解优惠政策的益处,帮助其子女通过申请助学金完成更高层次的教育。针对工作落实情况的把控,制度层面上,可以将上门拜访数量和成果纳入基层干部绩效考核指标,确保工作落到实处、做出实效;同时,做好定期回访工作,对弱势家庭的教育进行阶段性跟进,了解他们的顾虑和疑问,争取在实地走访中让弱势家庭认识到基层干部值得信任、国家政策和资源具有公信力。其次,发挥优秀党员、志愿者和朋辈力量的示范作用。寻找通过因受国家资助、社会奖助等方式成长成才的优秀个人做分享,以获得弱社会地位家庭的信任,提高其对资源的信任程度,让资源发挥实效,带动其子代和家庭阶层的未来流动。

第三,实现一个“行”字,鼓励个人和家庭用开放包容的思维、积极主动地向外界寻求帮助。对此,笔者认为可以设立线上心理咨询热线和平台。心理咨询服务一方面能够为弱势家庭提供情绪疏通渠道,对出现心理问题的同学做到早发现、早预防、早解决,及时开导他们的错误想法,引导弱势家庭的子代借力社会资本走对路、走好路;另一方面,心理咨询服务能够帮助子代找到个人优势,树立求学信心,更好地参与校园和社会生活,增强对资源的把控能力,进而推动个人的良性发展,带动家庭和社会阶层的代际流动。