王国维『古雅观』与二十世纪初魏碑书风

赵振含

关键词:王国维 古雅观 魏碑雅化 碑帖融合 人文精神

晚近之美术,书法由独尊北碑转向碑帖融合,绘画则表现为文人画由衰落走向改良。绘画比文字的表达更直观,可从传统绘画的转向窥探这一时期艺术审美的变化。清中期后,中国传统绘画的发展逐渐陷入困境,文人画派门户之见加深,因袭旧制,束缚越多使得创作格局愈发变小。西方艺术观念带来新的营养,促使中国绘画走出僵局,但也导致传统派和革新派不同观点的产生。陈师曾认为,文人画是含有文人意识和趣味的,是性灵、思想的表达。他提出:『文人画之要素:第一人品,第二学问,第三才情,第四思想;具此四者,乃能完善。盖艺术之为物,以人感人,以精神相应者也。有此感想,有此精神,然后能感人而能自感也。所谓感情移入,近世美学家所推论,视为重要者,盖此之谓也欤?』[1]陈师曾将文人画的精神内涵概括为四个要素,并运用西方艺术中的『移情说』来支撑中国传统绘画,可见其尤其注重艺术审美活动中『人』的主体性的表达。

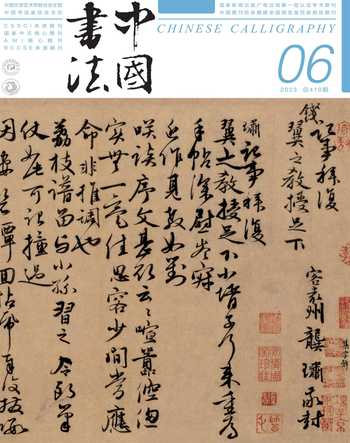

王国维也关注到了艺术中『人的觉醒』。受康德美学的影响,王国维于一九〇七年发表了《古雅之在美学上之位置》,其结合中国传统艺术审美经验,构建起具有中国传统美学特征的『古雅』美学观。『古雅』一词常见于中国古典诗词品评中,王国维将其作为独立的美学范畴提出,却是个别开新面的做法。王国维认为,『优美』与『宏壮』是『第一形式』,将『古雅』称作『第二形式』。王国维认为:『虽第一形式之本不美者,得由其第二形式之美(雅),而得一种独立之价值。茅茨土阶也……然一经艺术家(若绘画,若诗歌)之手,而遂觉有不可言之趣味。此等趣味,不自第一形式得之,而自第二形式得之,无疑也。』[2]从王国维的论述中不难看出,『古雅』不仅是『形式』之美,更是体现人的学识与修养的艺术之美,并具有独立的品质和价值。『古雅』是中国传统艺术中一个重要的概念,其中『古』是时间概念,『雅』才是核心思想。『雅』是一种经过人的加工、雕饰而创造的美,来自一定的文化、品格等方面的修养,并非自然之美。『古雅』之于艺术审美,反映出对历史经典的崇尚和传统规范的遵从,代表着文人的审美理想。晚近社会大变革之际,时值新旧文化、文言白话之争,传统『雅』文化受到新文化冲击,坚守传统文化的姚永朴随即在其《文学研究法》中提出『就雅去俗』的观点,努力维护传统的『雅』文化。诗歌方面,梁启超提出『诗界革命』,指出诗家要淘汰无聊应酬之作,要着力于社会真相,倡导诗词要平易又富有古雅之韵。清末民初书法中出现的『雅化』倾向更为明显,主要体现在报刊题字、广告与版刻书籍题签上,如张伯英题写的『观复斋』『墨缘阁』等匾额,这些题字都呈现出清刚遒劲、秀雅凝炼的风格。

书法中的『雅』,是指作品中超越俚俗的艺术性,需要在欣赏时品读作品蕴藏的文化修养及精神气韵。晚清民国魏碑创作中金石气的产生,除了以刀代笔之外,另一重要因素就是时间的自然『加工』,这给魏碑增添了『古雅』的审美感受。雕刻、书画这类艺术形式在制作时就融入了『人』的主体性因素,这种人文性修养源自西周礼乐制时的教化传统,此后历朝历代皆重视教育。《古雅》文中所讲的『神』『韵』『气』『味』,无疑是创作者人文涵养的审美外化,在书法中可以理解为温和敦厚的文人气、书卷气、学者气。晚近之文人,如清代四家之一的张裕钊,康有为誉其『集碑学之成』,其散文推尊桐城派;叶恭绰以收藏闻名,诗词书画无一不精;康有为、梁启超、于右任等人更无需多言,书法水平一流者,无一不是一流文人。如李瑞清所言『学书尤贵多读书,读书多则下笔自雅。古来学问家虽不善书,而其书有书卷气,故书以气味为第一,不然但成手技,不足贵矣。』[3]苏惇元说:『不读书则其气味不雅驯,不修行则其骨格不坚正。』[4]梁启超在谈论选择魏碑风格时说道:『我的意思仍从方正严整入手为是,无论做人做事,都要砥砺廉隅,很规律,很稳当,竖起脊梁,显出骨鲠才好……』[5]从清末民初时人的著述中可看出,以学问修养养书似乎成为一众书家的共识。这一时期涌现的诸多的碑学大家,都浸淫传统很深,从其创作中不难看出雅化的审美转向。

晚清民国时主要的魏碑书家大致可分为两代:前一代书家大多生于清道、咸年间,受旧学教育,于帖学、北碑有着深厚的功力,如张裕钊、陶濬宣、李瑞清等。他们多以笔代刀,在审美上都追求刻石斑驳、苍茫、方硬等特点,有些刻意表现碑刻漫漶的面貌,不免有做作之嫌;后一代书家多出生于光绪年间,其主要活动与艺术成就则在民国时展露。一九〇五年清廷废除科举,文人书写不再受到『馆阁体』的束缚,加之『流沙坠简』『敦煌写经』的面世,拓宽了书家视野,所以此一时的书家如赵熙、梁启超、张伯英、罗复堪、林长民、于右任等多有创造性的表现。尽管他们都取法北碑,且从理论到实践上对碑帖结合进行尝试,最终却呈现出各异的面貌。按照这样的划分,可以看出审美风格向雅的转化。

清末民初,崇碑的负面影响有所暴露,康有为描述为:『近世北碑盛行,帖学渐废,草法则既灭绝。』[6]最能体现书法艺术精神的是帖学中的草书,而草法正是草书的核心元素,『草法灭绝』虽说有点夸张,但也体现了碑学极端化所造成的严重后果。对此,后一代书家的创作立场发生了明显的转变。后一代魏碑书家中,在北碑『方』的特征中多融入圆笔,对凿刻痕迹作自然书写的转化,实现了北碑书法的雅化转向。赵熙乃晚清一流文人,工诗、善书。其早年学颜、赵,后吸收了魏碑的厚重峻整,作品多方笔和波磔,用笔浑厚雄健、刚毅清丽,结体内收外放,字势摇曳跌宕。他曾说『扫除晋法尊唐法』[7],对于唐人法度的追求深深烙印在其笔下。『赵熙在一九三〇年节临的《孟法师碑》,笔法精到劲健,反映出深厚的笔墨功夫。不容置疑,赵熙对唐贤书法精神的表达已经充分渗透于他的书法实践中。』[8]对于碑与帖,赵熙的态度是『南多工』『北多拙』,认为碑帖各有长短,要将碑帖相互补充,不能孤立对待,这种兼融碑帖的书学观念完全浸透在了他的书法艺术实践中。梁启超也非一味崇碑抑帖,他认为书派分南北,北派以雄浑、峻峭著称,南派以秀逸、潇洒见长,并认为南北两派日趋统一,学书要兼收并蓄。梁启超写魏楷线条清净,笔筆沉雄刚劲,又不乏帖学的活脱笔调。他的魏楷具有隶书的横向结体,写隶书又融入北碑笔法,以分作真,以真作分,结体较为内敛但不拘束,表现出文质彬彬的书卷气。张伯英以楷书见长,取法北碑。他也主张碑帖并重,其作兼有碑的雄强方峻与帖的隽秀流畅。将峻厉的北碑用灵动的线条加以表现,精整端庄,气息古朴且秀逸,透露出温雅的学者之风。罗复堪受业于康有为,但并不盲从其师的崇碑言论,其学书博采众长,并不因学碑而弃帖。他的论书中对『龙门廿品』虽有佳评,但『自变恶习反可惊』,可见其并不青睐龙门造像中的方棱之笔。林长民书法成就得益于扎实的帖学功底,早年从晋唐入手,中岁便开始援碑入帖,下笔流利沉着,不染尘俗。观其书作,或取墓志之姿,或取造像之型,尤其是榜书对联更见精神,从行书中取细腻,从《瘗鹤铭》中得伸展。于右任曾提出书写要自然,不停滞、不做势。于右任学碑用功尤勤,自言『朝写石门铭,暮临二十品』[9]。其用笔畅达,结体宽绰,能清晰地看出碑帖融合的尝试。清末民初的后一代魏碑书家,创作时进行了明显的『雅化』处理,并摆脱了前一代书家矫揉造作的习气。梁启超曾评说:『今人不如古人,不是天才差,只是习染坏。』[10]魏碑所呈现的古拙、浑朴、端严、静穆等等也是雅的一种形式,只是一些粗劣简陋、刻意造作等元素与雅不相符。可以说,『雅化』处理就是剔除魏碑创作中与雅不符的元素,在笔墨和意蕴上强化雅的审美形式,从而进入更高层次的审美境界。

侯开嘉先生曾提出:『《流沙坠简》消解了碑学帖学势如水火对立之势。因为简牍书法本身具有碑与帖二者之属性:它的字迹时代远古,自然是碑学家追捧的对象;又因是信手挥洒的墨迹,这点又与帖本相通。这二者兼之的功用,客观上便打通了碑帖对立的界限,为碑学家大张旗鼓地学帖排除了心理障碍,使碑帖相融的创作理念成为时代所趋之大势了。新艺术观念的出现,必定要促进艺术新的发展。』[11]晚清碑学以北碑楷书为主,抑帖甚或是弃帖导致了传统帖学中蕴含的人文底蕴的缺失,王国维曾为学习金石提供了指导性的建议:『吾人爱石刻不如爱真迹,又其于石刻中爱翻刻不如爱原刻,亦以此也。』[12]可见其对碑帖的清醒认识。

按王国维的理解,欲实现『古雅』需经学习积淀的过程。『古雅』反应出的是『人』的底蕴,『古雅之能力,能由修养得之。』[13]『古雅』不只是由天才创造的,普通人『亦得以人力致之。』[14]也就是说,无天赋的人通过后天习得经验,将古代艺术进行『再加工』,也能创造出蕴含古雅意味的作品。《古雅》文中提到:『古雅之致存于艺术而不存于自然。以自然但经过第一之形式,而艺术则必就自然中固有之某形式,或所自创造之新形式,而以第二形式表出之。』[15]『惟经过此第二之形式,斯美者愈增其美。』[16]『清初四僧』之一的石涛的山水画最能体现『古雅』之美,他曾说『借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也』,将自然万物变为胸中丘壑,笔墨中流露出物对人的精神激发,其浑厚华滋的笔墨表现出一种超逸的境界。王国维认为,『古雅』之价值大致存于『第二形式』,有关书画品评的『神』『韵』『气』『味』都围绕『第二形式』,即『使笔使墨』展开的讨论,这就说明,『古雅』与『神』『韵』『气』『味』有着相通的艺术性质,都有关于人的精神与修养的内涵,故不妨将『古雅』理解为一种由人的学识经验创造的蕴含人文精神的艺术之美。晚清民国的魏碑创作主体,多为高官士人或学者文人,这意味着此时的魏碑创作属于人文性的第二形式;而后天习得的知识、经验来源于古籍、金石彝器,这又说明此时的魏碑创作又具有历史性,故在人文与历史的交汇中产生出『古雅』之美,人文精神也随着笔墨的流淌而得到彰显。

苏姗·朗格曾说:『一切艺术都是制造出来的表现人类情感的知觉形式。』[17]清末民初,书法显露出独立的艺术萌芽,褪去教化的功用。梁启超、宗白华、朱光潜等学者,站在美学的角度对书法提出了一些新颖的思辨性观点。梁启超在《书法指导》中认为,中国写字(书法)之美是中国特有的美,并总结为四点:线的美、光的美、力的美、个性的表现。在『个性的表现』中,他指出表现个性是所有艺术都具备的一种要素,但表现得最亲切、最真实的莫如写字,『各种美术,以写字为最高。』二十世纪三十年代,朱光潜、宗白华再次以美学家立场对书法作出研究。朱光潜认为:『字也可以说是抒情的,不但是抒情的,而且是可以引起移情作用的。』[18]宗白华认为,中国书法『具有形线之美,有情感与人格的表现。它不是摹绘实物……中国音乐衰落,而书法却代替了它成为一种表达最高意境与情操的民族艺术』。[19]这就是说,从梁启超的『个性』美到宗白华的『意境』美,都指出了中国书法具备传达艺术精神的特性,而传统帖学恰恰是最能体现这一特性的主体。字乃生命之流,前一代魏碑创作书家多模拟金石漫漶之貌,用笔板滞、迟涩,以至字间、行间无法『偃仰顾盼,阴阳起伏』,终无法构建和创造一个有筋骨血肉的『生命單位』。

在《古雅》一文中,王国维讲到:『苟其人格诚高,学问诚博,则虽无艺术上之天才者,其制作亦不失为古雅。』古雅是一种通过后天学习、提高修养可以实现的美的境界。王国维认为,人格与学养是构成『雅』的决定性因素。『雅』体现着艺术的生命力,联系着艺术生命精神的核心。古代文人在『崇雅』意识影响下构建起数千年的帖学传统,却在晚清碑学兴起后被轻视,最终导致碑学发展趋向俗化。清末民国以来,一批书家学者意识到『雅』的缺失所导致的碑派发展困境,逐渐开始重新考察帖学传统中的尚『雅』意识,并在魏碑创作中对其进行重启,通过『雅化』形成了对『雅』的再现,使得彰显『人』的学识修养与精神情感的帖学得以回归,这对碑派创作粗率板滞趋向的纠偏和碑帖兼融的建构,都具有重要意义。