摇曳在光影里的皮影戏

何玉文

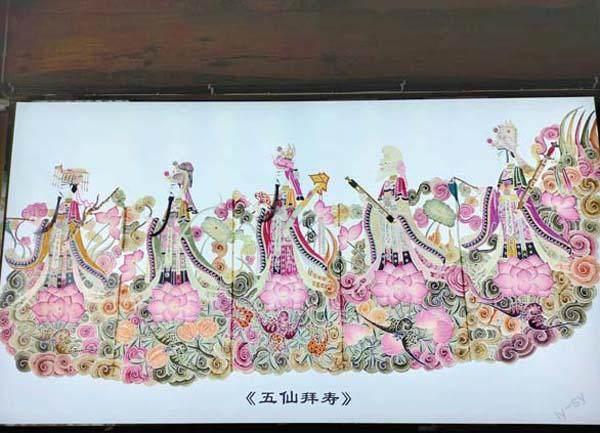

皮影戏,又称“灯影戏”,是一种集表演、绘画、雕刻、音乐、说唱等多种艺术形式于一体的综合性表演艺术,在我国民间广为流传,具有很高的历史、文化、艺术价值,被誉为我国民间艺术的“活化石”。皮影戏的主要道具是兽皮或纸板制成的彩色影偶,皮影艺人在白色幕布后用木杆操控并使用灯光照射影偶,使幕布上形成动态的皮偶影像,同时运用音乐、说唱等形式进行表演。2011年,中国皮影戏被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

☆法国著名电影评论家乔治·萨杜尔在《电影通史》中,把中国皮影戏称作“电影的先驱”。

认识皮影戏,从遥远的遥远开始

皮影戏历史悠久,源远流长,其有关传说最早可追溯到先秦时期。唐宋时期,皮影戏有了较好的发展。明清时期,皮影戏日臻成熟。皮影戏表演的内容多以历史故事为主,不仅城市居民喜欢观看,在广大农村地区也十分流行。

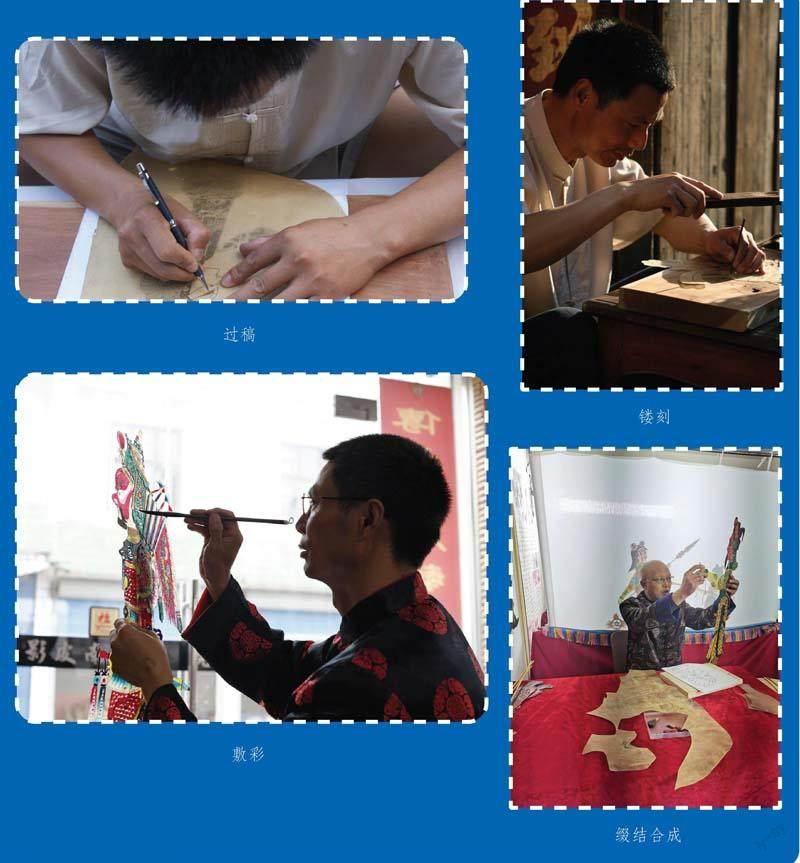

我国皮影戏流布范围十分广泛,在融入地域文化和群众生活的过程中,结合各地方言、表演声腔,形成了异彩纷呈的皮影戏流派。目前,国内多数学者认可的中国皮影戏流派包括“七大影戏”:秦晋影系、滦州影系、山东影系、杭州影系、川鄂滇影系、湘赣影系、潮州影系。皮影戏虽然有很多流派,各具地方特色,但皮影的制作技艺大体相同,一般包括选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、敷彩、发汗熨平、缀结合成等八道工序。

方寸舞台,看皮影戏如何演绎百味人生

伴随着音乐响起,在皮影艺人的操控下,彩色的影偶就在白色的幕布后舞动,一场精彩绝伦的皮影戏上演了……

皮影戏对艺人的表演技艺有很高要求,表演者通过控制影偶的一根主杆和两根耍杆,使影偶做出各种各样的动作。表演者除了要一人控制三四个影偶的动作外,还要密切配合场上的音乐,兼顾旁白、唱曲、操耍。演出时,影偶紧贴白色幕布活动,镂空的影偶和五彩缤纷的颜色真切动人。表演皮影戏的操耍技巧和唱功是决定皮影戏班水平高低的关键。

皮影戏植根于民间,承载了人民群众的生活态度和审美情趣,传递了历史文化、社会信仰和当地风俗等信息,为人们日常生活增添了趣味。皮影戲就像一部最古老的动画片,陪伴人们度过了许多欢乐的时光。

独具特色的安徽皮影戏

灵璧皮影戏

灵璧皮影戏起源于清代道光年间,主要流布于宿州市灵璧县及其周边地区。当时,一位姓“来”的灵璧艺人从河北学艺归乡后,在灵璧县渔沟镇来霸村(现为刘塘村)将皮影戏传承并发扬光大,形成独具风格的“来门皮影”,至今已有两百多年历史。中华人民共和国成立后,“来门皮影”更名为灵璧皮影戏。灵璧皮影戏有独特的地域风格,在影偶制作上,雕刻精细,着色鲜艳,造型栩栩如生;在题材上,主要取材于神话故事、历史传说,内容丰富多彩。2008年12月,灵璧皮影戏被列入第二批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

皖南皮影戏

主要流布于宣城市及其周边地区。明清之际,随湖北移民流入皖南地区,在吸收皖南民间小调和花鼓戏的基础上发展起来。表演时,前场两人根据剧情人物需要轮换操作、演唱,后场一人敲打大小锣、双镲、云板,另一人敲打鼓、梆子伴奏。皖南皮影戏的表演具有浓厚的地域特色,集说、学、逗、唱于一体。一人唱,众人和,气势雄浑,韵味十足。2008年12月,皖南皮影戏被列入第二批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

马派皮影戏

主要流布于安徽北部、中部地区。马派皮影戏的历史可追溯到清末民初时期,由皖北艺人马信昌所创,并以家族传承的方式继承发展,至今已有一百三十余年的历史。它以皮制或纸制的彩色影偶形象,伴随音乐和唱腔进行表演。皖北平原为马派皮影戏的发展提供了得天独厚的地理条件和人文环境,在唱腔和形象上都打上了显著的北方戏剧特征。2017年11月,马派皮影戏被列入第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。