闸坝对北运河流域河流栖息地连通性的影响

谭羿鍼,王世岩,韩 祯,汪 洁,姜 志,阳 星,李步东,赵仕霖

(1. 流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038; 2. 中国水利水电科学研究院水生态环境研究所,北京 100038)

0 引 言

河流是人类赖以生存的基础,它对于支撑生物多样性和维护重要生态系统发挥了关键作用[1]。河流本身以及河流水系连通性状况深刻影响着水土资源的保持与利用、水生及湿地生态环境优劣与演变以及防洪救灾的等级与抵御能力[2]。国内外学者目前已经开展了大量关于河流连通性的研究,1980 年,Cummins 等[3]率先提出了河流连续体这一新概念(River Continuum Concept, RCC)。1989 年,Ward[4]提出河流生态系统时间和空间的四维结构。1997 年,Poff 等[5]提出了自然水流范式(Nature Flow Regime,NFR)的概念。2010 年,董哲仁等[6]提出了河流生态系统整体模型。

河流栖息地连通性很大程度上受到了人类活动的影响,所谓的河流栖息地连通性即是河流生态系统中斑块间在功能和生态过程上的有机联系。人类活动的影响主要是通过在河网中建造各式闸坝,闸坝的物理阻隔严重降低了河流的连通性[7],阻碍了水生生物上下游间的运动[8],使河流的水文、水力学特征及热力学特征发生了改变[9]。尽管人们对闸坝的影响进行了大量的分析,但很少有人关注河网规模上闸坝的累计效应,尤其是对鱼类的影响。

基于此,研究以北运河流域为例,北运河是北方一条典型的多闸坝河流,通过提取1980、2000和2020年3期闸坝分布图,利用ArcGis 计算河网及各河段长度,然后使用树状连通性指数(Dendritic Connectivity Index, DCI)量化河流栖息地连通性[10],用DCI评价方法分析闸坝在数量上及空间位置分布上对北运河河流栖息地连通性的影响。

1 研究区域介绍

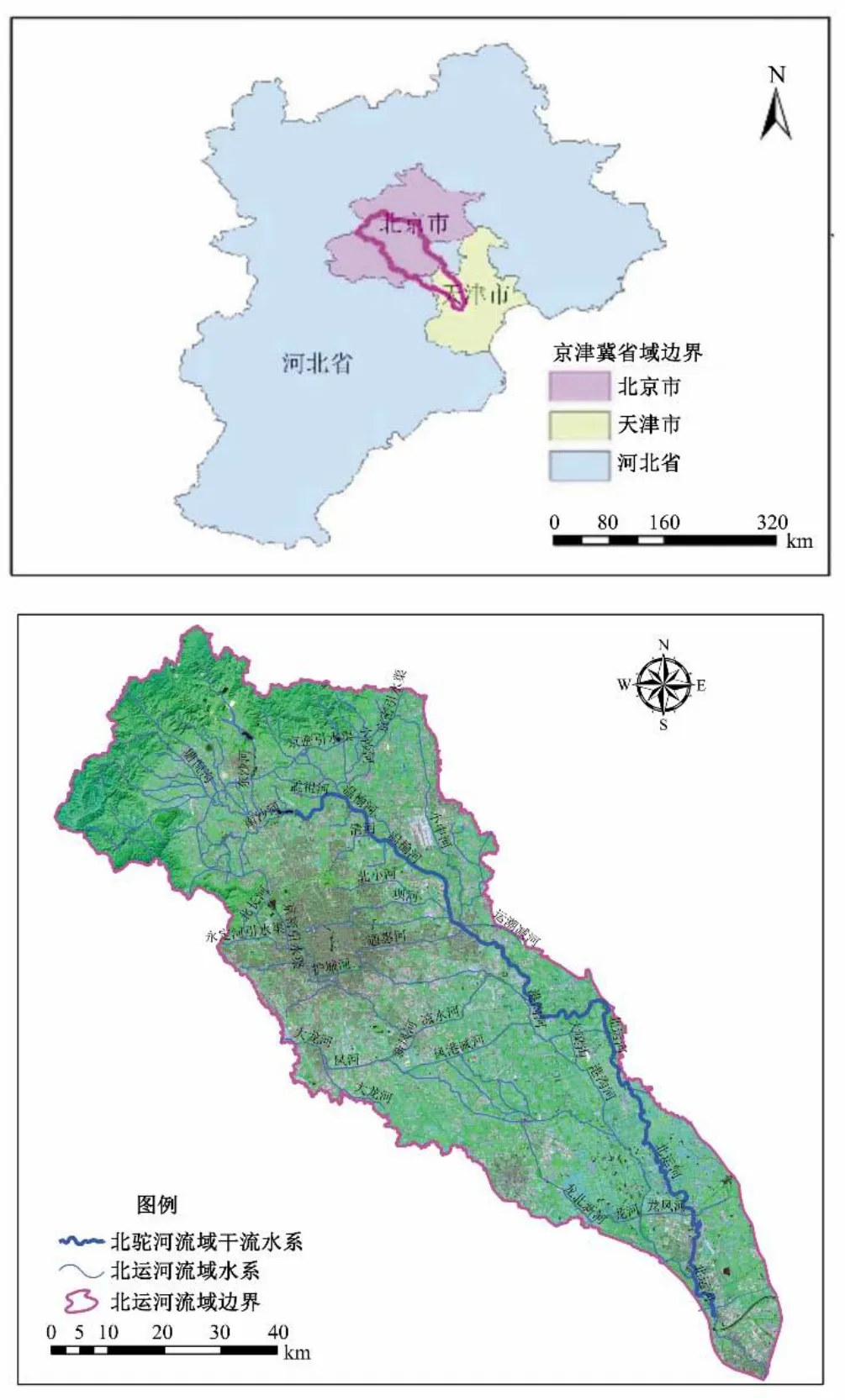

北运河是海河北系四大河流之一,位于华北平原的西北端,东经 116°02'~117°06'北纬 39°39'~40°35'。北运河干流河长186 km,流域面积6 166 km2[11]。发源于军都山,其上游称为温榆河,与通惠河于通州北关相汇后开始称作北运河,流经京津冀三地。

北运河作为北方典型的多闸坝、半城市化河流,在城市生态环境与功能保护、城市防洪与防涝减灾等方面发挥着巨大作用[12]。北运河流域范围见图1,但就北运河河流连通性的相关研究少之又少,尤其是在多闸坝分布的情况下进行影响性研究。

图1 北运河流域范围图Fig.1 North Canal River drainage area

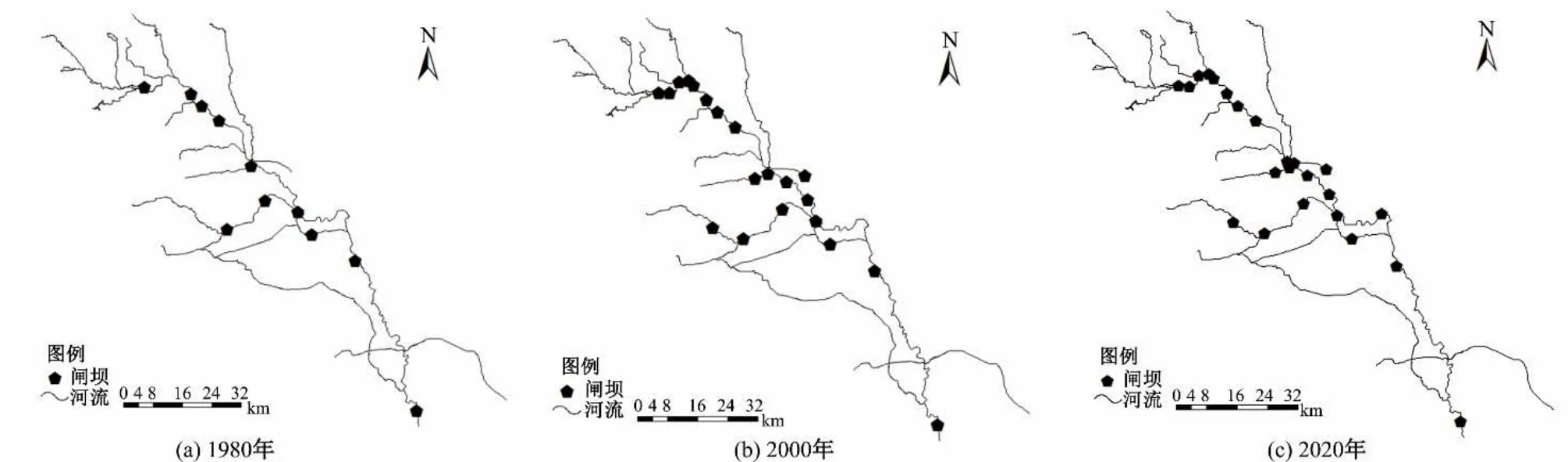

根据调研,在研究水系区域内,设计水位8 m以上的闸坝共有23 座,其中包括6 座橡胶坝,北京市4 座,河北省天津市各1座。防洪、节制闸17 座,北京市5 座,河北省1 座,天津市11座[13]。通过实地调查记录与遥感影像分辨各个闸坝位置并编号,绘制北运河闸坝分布现状,见图2。

图2 北运河流域2020年闸坝分布情况Fig.2 Distribution of dams in North Canal River basin in 2020

2 DCI评价方法

通过众多中外学者的研究,根据不同研究重点,目前评价河流栖息地连通性的方法也有所不同,包括图论法、指标法、水文水力学法、景观法、连通性函数等[14,15]。图论法是基于河湖水系与图论理论,将流域水系概化成图的邻接矩阵,以此量化分析河湖水系连通性[16,17]。指标法指利用选取水文连通相关的特征参数来综合评价连通性[18]。Ali[19]等提出指数法中将水文连通性关键因子指标分为景观特征、水流路径以及土壤湿度模式,在此基础之上国内提出的K连通指数法用于评价河流纵向连通性,但该方法十分粗略而且没有加以考虑闸坝、橡胶坝等水利工程对生态环境的不利影响,不能用于评价实际中复杂的、非单一性河流状况。针对这种情况,Cote[10]等提出了树状河网连通性指数(DCI),该方法相比于K连通指数法能够更加全面客观地分析闸坝在数量、空间分布以及其可通过性这3 种差异上对于整个河网的连通性状况影响。

DCI评价法用重合概率来评估河流栖息地连通性,即鱼类生物可以在河网中的任意两个点之间移动的概率。因此,河流栖息地连通性取决于这两点之间有多少闸坝,以及鱼类能够在上下游之间跨越这些闸坝的概率,也将这个概率称作为闸坝的可通过性,记为p。p取决于不同闸坝自身的各种属性,其中包括物理属性(如闸孔的数量、大小)、化学和水文学属性(如瞬时流速)以及鱼类的生物学属性(如物种、年龄)。在计算过程当中,将闸坝概化为不占空间长度的点,定义实际存在的闸坝将河道分割成各个河段,各个河段的河流栖息地连通性不受阻,因此有了下面的计算方法。设C是表示连通性的离散型随机变量,cij代表河段i与河段j之间的连通性,其中{i,j}=1,2,3,…,n,n为河段数(等于闸坝数量加1)。因此DCI可以表示为:

只有当鱼类能够在上游和下游两个方向的斑块之间往来时,斑块才会连通。假定鱼向上游移动和向下游移动的可能性相同,那么:

式中:li和lj分别表示河段i与河段j的长度;L为代表河网总长度;假设鱼类通过每个闸坝的能力是相互独立的,也即是鱼类通过一个闸坝不以任何方式影响该鱼通过另一个闸坝。如果区间i和j之间有M个闸坝,则cij定义为:

式中:pum表示鱼类逆流而上通过第m个闸坝的概率;pdm表示鱼类顺流而下通过第m个闸坝的概率。

3 数据处理与结果分析

利用1980、2000 和2020 年3 个时期的卫星遥感资料,使用ArcMap 绘制3个不同时期的北运河流域闸坝分布图(图3)。通过ArcGIS 和MATLAB 计算DCI值,DCI取值0~100,值越大代表河流栖息地连通性越好。由于主要研究1980-2020年期间闸坝建设对河流栖息地连通性的影响,假设河道长度不发生改变。同时,影响闸坝可通过性p的因素复杂多样,为突出研究闸坝的数量建设及其空间分布差异对于北运河流域河流栖息地连通性影响,计算过程中假设p=pum=pdm。

图3 北运河流域不同时期闸坝分布分布图Fig3 Distribution dams at different periods in North Canal River basin

北运河流域内闸坝从1980 年的11 个增长到2000 年的20个,再到2020 年的23 个,期间新建成的主要闸坝包括各种节制闸和橡胶坝。

3.1 不同时期闸坝可通过性p对DCI值的影响

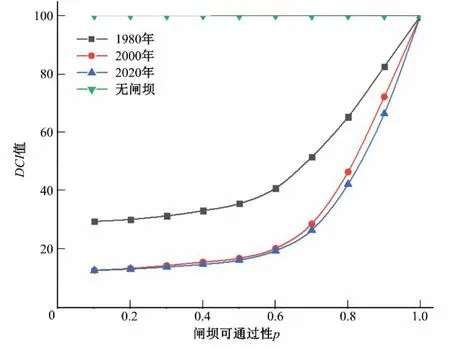

以3期闸坝分布基础,逐步计算不同时期下闸坝可通过性p从0增加到1(步长为0.1)范围内所对应的DCI值(图4)。

图4 闸坝可通过性对DCI值影响关系Fig.4 The relationship between dam passability and DCI value

通过图4可以看出,整体上,DCI值随p增大而增大,这与认知相符,但不同的是,由于闸坝可通过性大小不同,DCI值的增幅不同,也就是曲线斜率不同。当0<p<0.5,曲线斜率小,但当0.5<p<1.0,尤其当0.7<p后,曲线斜率猛增。以2020 年为例,将p值从0.1 提升到0.6,DCI值从12.7 提高到19.5,仅提高了6.8,但将p值从0.7 提升到0.8,DCI值从26.5 提高到42.3,提高了15.8。有学者在潍河流域诸城段用此方法得出在0.8<p后,DCI值明显增大[20]。这种趋势说明,当闸坝可通过性p处于相对较低的情况下时,即使提高其可通过性也不能明显提升河流栖息地连通性,只有将闸坝可通过性p值提高到一定程度后(本研究区域为0.7),稍许提高p值就能显著提升河流栖息地连通性,这对修复河流栖息地连通性有指导意义。

3.2 闸坝数量变化对DCI值的影响

从时间序列上看,随着闸坝建设数量增多,河流栖息地连通性整体下降,这也与认知相符,即图4 中“1980 年”曲线高于“2000 年”曲线,高于“2020 年”曲线。但值得注意的是,当流域内无任何闸坝时,河流栖息地连通性值为100,反映在图4 中为起始坐标为(0.1,100)的一条平行于x轴的直线,1980 年建成闸坝11座,曲线起始坐标立刻变为(0.1,29.5),也即是河流栖息地连通性值降为29.5,骤减了71.5%,2000 年建成闸坝20 座,曲线起始坐标为(0.1,12.8),河流栖息地连通性值降为12.8,相比1980 年降低了56.6%,2020 年建成闸坝23 座,曲线起始坐标为(0.1,12.7),相比2000 年河流栖息地连通性值较2000 年无太大变化,两条曲线相邻较近。据此得出,北运河流域闸坝建设较严重地降低了河流栖息地连通性,尤其是在无人工干扰的自然河流上建闸影响显著。因此,从保护河流栖息地连通性的角度,在天然河流建设闸坝或其他挡水建筑物时需要慎重和科学决策。

3.3 不同位置闸坝可通过性状况对DCI值的影响

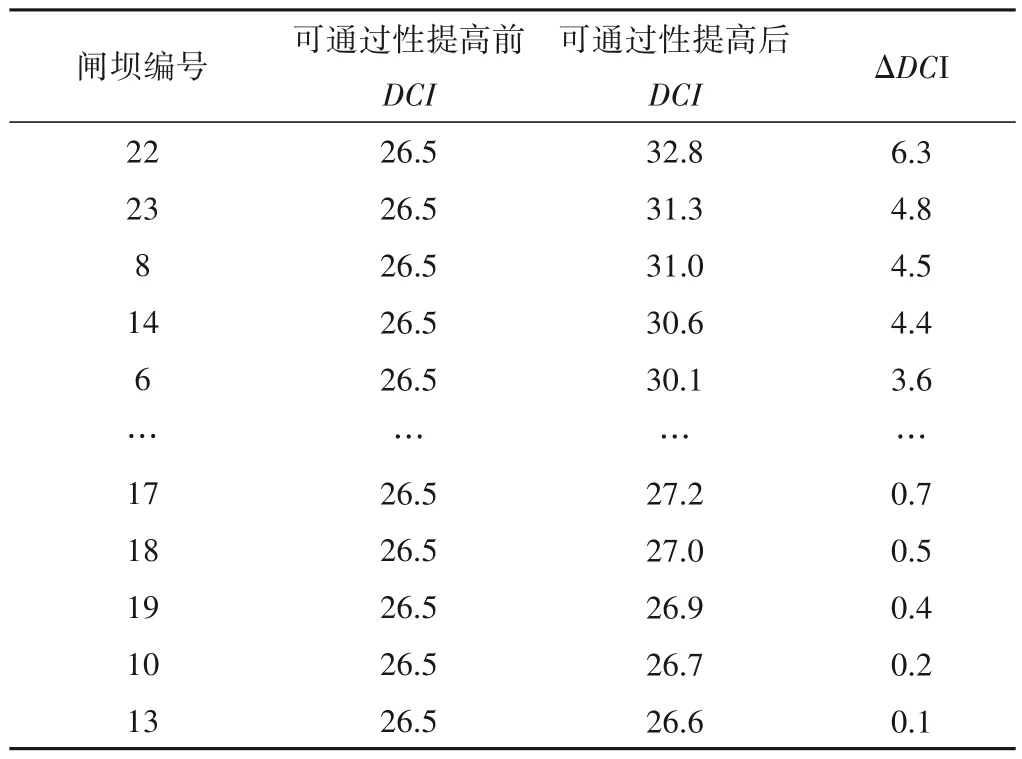

以2020年闸坝分布为例,研究不同空间位置的闸坝可通过性状况对DCI值的影响。图4 中可以看出,当p=0.7 时,2020 年的DCI值为26.5。依次将图2 中1 号至23 号闸坝的可通过性提升至1,提高其中一个闸坝的可通过性时,其余闸坝可通过性均保持0.7,计算出对应的DCI值,结果见表1。

表1 依次提升各闸坝的可通过性p后的DCI变化表Tab.1 DCI’s change after improving the passability p of each dam successively

从表1 结果可以看出,提升22 号闸坝的可通过性可以显著提高整个水系的河流栖息地按连通性,提升13号闸坝的可通过性仅提高DCI值0.1,几乎没有改变。22 号闸坝为土门楼节制闸,建造于北运河干流上,全闸3 联9 孔,控制着北运河下泄洪水,通过科学的手段合理调度干、支流的水量,保证了防洪安全、农业灌溉用水以及景观等效益[21],同时也是影响河流栖息地连通的关键闸坝,鉴于其在防洪、排涝及城市景观等方面的功能,难以进行拆除,且当前大运河通航背景下,仍将发挥更重要的闸坝调控功能,但为了保障栖息地连通,应加强河流栖息地连通要求以及做好鱼类过闸生态调度。

据此得出,闸坝的空间差异将会直接影响河流栖息地连通性,经分析,这种差异主要体现在闸坝位于干流还是支流,位于干流上的闸坝影响程度远高于支流,根据模拟计算ΔDCI,结果显示北运河干流闸坝影响河流栖息地连通性的平均程度是支流的10 倍左右。建议在后期修复河流栖息地连通性时从干流上闸坝着手,优先提高22、23、8、14 号的闸坝可通过性,也即是土门楼节制闸、屈家店闸、苇沟闸、通惠闸,提高闸坝可通过性措施有修建鱼道、增大闸孔、提高开闸时长等等[22]。

4 讨 论

4.1 北运河闸坝数量与鱼类种群、数量的关系

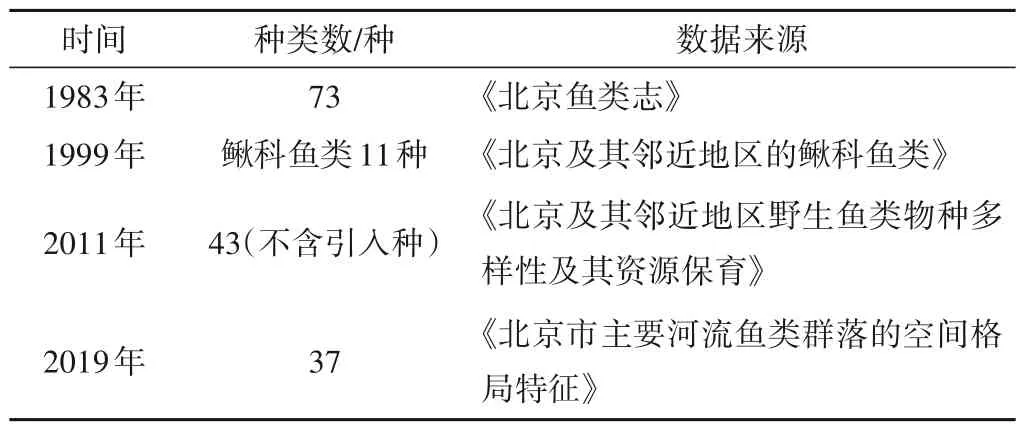

根据资料调查记载,北运河历史上鱼类较为丰富,但随着闸坝数量的增多、水质的恶化、生态流量的不满足等因素,北运河流域内鱼类逐渐呈现资源量减少、分布不均、生态和经济价值低的特点。如表2 所示,1983 年北京有鱼类8 个目、15 个科、58 个属、73 种,未有国家级保护鱼类。其中鲤科鱼类为最大类群,有51 种,占总数的69.9%[23],此时北运河流域内闸坝数量为11 座。随着闸坝的建造,截至1999 年,北运河流域内闸坝增长到20 座,河流栖息地破碎化程度进一步加剧,调查到北京地区的鳅科鱼类11 种。其中北运河水系可能分布的种类有到花斑副沙鳅、花鳅、泥鳅[24]。但2009-2010 年在北运河北京段河道采集到的鱼类只有泥鳅、麦穗鱼和鲫3种鱼类,在天津段采集到的鱼类有鲫、乌鳢、麦穗鱼、泥鳅、䱗和吻鮈6 种鱼类,总共调查到9 种鱼类。2011 年,北京地区有记载的鱼类有93 种,隶属于13 目23 科73 属,包括引入种12 种[25],但目前仍能获得的原生野生鱼类已由原记录的85 种下降至43 种。其中,可能在北运河水系有分布的鱼类有22 种。2019 年,北运河流域闸坝增长到23 座,相应地,北京市主要河流的调查中采集到鱼类37 种,隶属于5 目13 科34 属,2010-2015 年,北京市河流原生的野生鱼类减少8种[26]。

表2 历年北京地区鱼类种数Tab.2 Fish species in Beijing area in past years

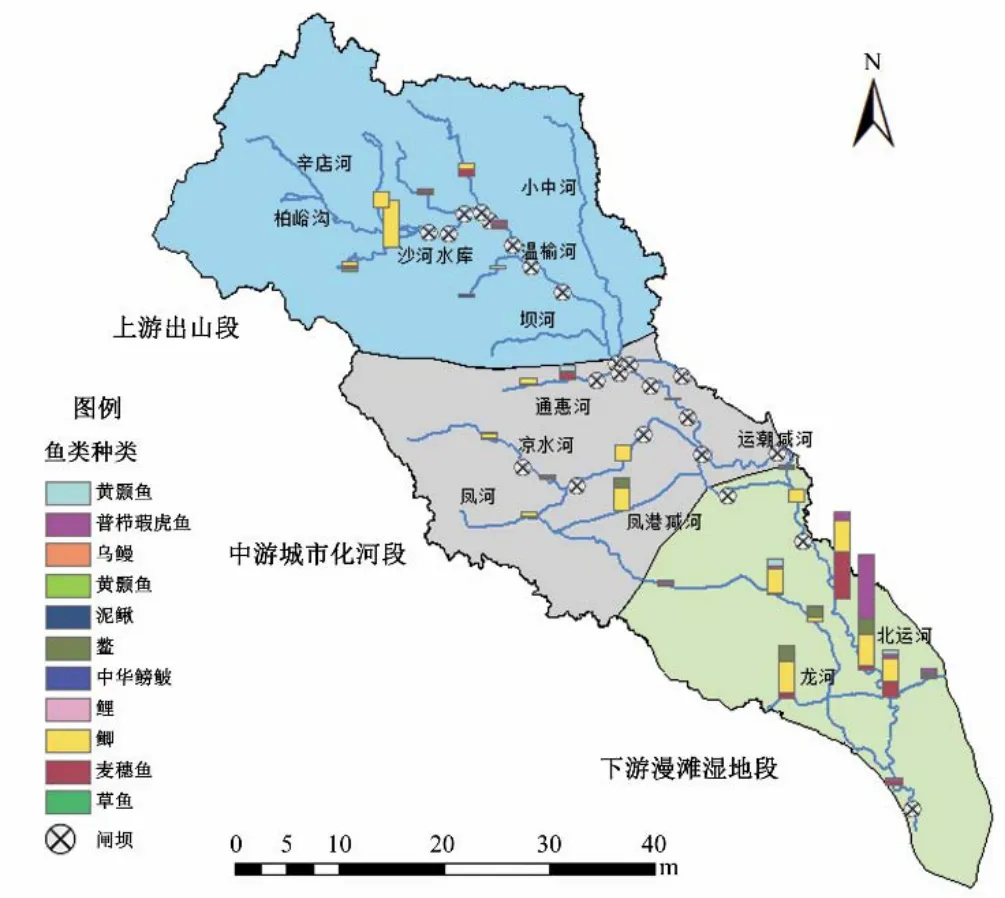

为了系统了解北运河流域水生态系统尤其是鱼类现状分布,识别闸坝建设对于鱼类种群与结构的影响,在2019 年1 月、6 月和9 月,共进行了3 次野外鱼类调查,三期共采集到鱼类15种,507尾,分别隶属3目6科,各种类在流域内的空间分布情况见图5。

图5 北运河流域2019年调查鱼类密度分布图Fig.5 Fish density distribution in the North Canal River in 2019

由图5 可以看出,北运河上游闸坝有8 座,其闸坝平均分布密度为4 座∕1 000 km2,中游闸坝有12 座,其闸坝平均分布密度为6座∕1 000 km2,下游闸坝有3座,其闸坝平均分布密度为1座∕1 000 km2。调查结果显示,枯水期采集到的鱼类较少。平水期出现频率最高的鱼是鲫183 尾,其次是麦穗鱼74 尾,第三是普栉鰕虎鱼59 尾,䱗34 尾。丰水期出现频率最高的鱼是麦穗鱼17 尾和泥鳅12 尾,其次是鲫17 尾,第三是棒花17 尾。从种类上,包括鲤、鲫、麦穗鱼等在内的静水定居型鱼类9种,占总种类数的60%,䱗、普栉鰕虎鱼等在内的溪流定居型鱼类5 种,占33%,江湖洄游性鱼类1 种,占7%。静水定居型鱼类占比高于溪流定居型鱼类,且静水定居型鱼类的分布更广,多见于闸坝上游河段,这是因为闸坝的建设将河流切割成若干个河段,这改变了原来河流的流速属性,导致闸上流速放缓,这种格局的改变进一步导致北运河鱼类分布不均的特点,体现为闸上水流较缓处多分布静水定居型鱼类,而溪流定居型鱼类减少。从资源量上,北运河下游漫滩段分布的鱼类种类和数量都是最多的,其次是上游出山段,最少的是中游城市化河段。下游调查到的鱼类资源量约为上游的3 倍,为中游的5 倍。北运河鱼类这分布不均的特征一方面跟北运河管理处于2019 年开始向下游实施增殖放流有关,另一方面本质原因是河流栖息地环境优劣决定了鱼类的生存和分布,有学者指出,闸坝建设会对鱼类造成不利影响,体现在水文情势、水温、气体过饱和等方面[27]。中游城市化河段闸坝数量最多,鱼类栖息地连通性受到了很大扰动,相应的鱼类分布最少,相反下游漫滩湿地段闸坝最少,相应的鱼类分布最多。

综上,历史资料和野外调查数据均表明北运河的鱼类种类和数量都有减少的趋势,且优势种多转变为耐污种,半洄游性鱼类鲤、鲫等数量也有所减少。该现象跟北运河闸坝建设的影响息息相关,持续的闸坝建设对鱼类的生存造成了不利影响,所以本研究借助DCI评价方法分析河流栖息地连通性,旨在复苏河流生态环境,为保护生物多样性赋能。

4.2 闸坝可通过性p值的确定

影响闸坝可通过性的因素有很多,取决于闸坝的物理属性,如闸孔的数量、大小等;水文学属性,如瞬时流速、流量等;以及鱼类的生物学属性,如物种、年龄等。因此,每个闸坝的可通过性不一定都是相同的,本研究在模型计算过程中采用了假设法,计算结果能够反映闸坝在数量及其空间位置上对河流栖息地连通性的影响程度,但如何定量提高闸坝可通过性这一实际问题还有待解决,接下来的研究须围绕如何构建闸坝可通过性与影响因子之间的函数关系。

闸坝的物理属性和水流的水文属性与闸坝可通过性之间的函数关系都比较容易实现,难点在于如何模拟鱼类可通过性,其实质上也是鱼类克流能力及适宜生态水文条件的问题。在分析该问题方面,可首先假设闸孔下泄流速越大对鱼类的阻碍就越大,这样就把流速概化为阻力系数,再假设鱼类在模型中为不占空间的运动点,起始情景设置为100 个均一化的点在模型界面内阻力系数为0的情况下做布朗运动,闸孔全开,计算一定时间内点通过闸孔的数量;接下来对鱼类加上抗阻系数,大型鱼类、成年鱼类的抗阻更高,这样来标识鱼类生物学属性差异;下一步借助人工智能对这些点进行训练——点不再做布朗运动,而是训练成对着流速较大,阻力系数较大的地方更有兴趣。就这样,模拟不同工况下这些点通过闸孔的概率以此得出闸坝可通过性。这是一个复杂的科学问题,但十分有趣,即使是对于不同工程类型的闸坝、不同来水情况以及不同鱼类,也总可以从模型模拟下得出影响闸坝可通过性的共性因素,为保护和改善河流栖息地环境提供帮助。

5 结 论

河流栖息地连通性对于河流水生态系统质量与稳定性至关重要,是河流生态复苏与健康保障的关键,而闸坝建设阻碍了河流生态系统中斑块间在功能和生态过程上的有机联系,大大降低了河流栖息地连通性,如何量化坝址对于河流栖息地连通性的影响对于水生态保护与修复具有重要意义。研究为探明河网规模上闸坝对于河流栖息地连通性的累积效应,选取北运河流域为例,采用DCI评价方法量化1980 年、2000 年和2020年的河流栖息地连通性,结合历史资料和野外调查鱼类数据,从闸坝的可通过性、数量及空间位置3 个维度分析其对于DIC值的影响,并提出河流栖息地生态环境修复建议,主要得到以下结论。

(1)大闸坝可通过性p会导致DCI值增大,且增加趋势愈发显著,当p在0<p<0.5 区间内增加,增大趋势不明显,但当p在0.5<p<1.0 区间增加,尤其当0.7<p后,这种增大趋势尤为显著。所以在修复措施和投入资源有限时,应优先提高原p>0.7的闸坝的可通过性会更有利于修复北运河河流栖息地连通性。

(2)闸坝建设严重降低了河流栖息地连通性,尤其是对于自然无人工干扰河流。1980 年、2000 年、2020 年的北运河闸坝数量分别为11 座、20 座、23 座,DCI值分别为51.6、28.7、26.5,1980-2000 年,闸坝数量增长了81.8%,DCI值降低了44.4%,2000-2020 年,闸坝数量增长了15.0%,DCI值降低了7.7%。在考虑保护河流栖息地连通性的情况下,建设各种阻水建筑物需谨慎权衡和决策。

(3)闸坝的空间差异将会直接影响河流栖息地连通性,这种差异主要体现在闸坝位于干流还是支流,位于干流上的闸坝影响程度远高于支流,模拟计算显示北运河干流闸坝影响河流栖息地连通性的平均程度是支流的10 倍左右。这为修复提高北运河流域河流栖息地连通性提供了思路,可以优先针对22号土门楼节制闸、23号屈家店闸、8号苇沟闸,通过修建鱼道、增大闸孔及开合程度等提高闸坝可通过性,以此提高河流栖息地连通性。