目视和声学联合调查中华白海豚的比较研究

■ 文|广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 肖尤盛

中山大学海洋科学学院 谢全 郑如栩 李程好 黎梦真 桂端

中华白海豚(S o u s a chinensis),1988年被国家列为一级保护动物,2017年被世界自然保护联盟(IUCN)红色名录评为易危物种。目前,我国有中华白海豚4000~5000头,其中近2500头分布在珠江口水域。过去中华白海豚和鲸类的调查方法多采用传统目视法进行调查监测,但近年来,随着科技的发展,越来越多的研究者开始采用被动声学监测方法进行鲸类物种的调查研究。与传统的目视调查方法相比,被动声学监测能够在恶劣的天气条件下、动物在水下活动以及光线不佳的情况下检测到动物,增加动物被检测到的机会和效率。

本研究在对珠江口北部的中华白海豚进行船基的目视和声学截线调查监测进行比较。采用中山大学海洋科学学院开发的回声定位信号检测程序来检测中华白海豚的回声信号,并对其效率进行评估和比较。本调查和比较可以为中华白海豚的保护和管理提供更准确和可靠的数据,有助于更科学和推动该物种的监测。

一、调查监测方法

从2022年8月至2023年2月,在珠江口中华白海豚国家级自然保护区内及其周边海域同时进行了目视法和被动声学截线调查。此次调查是由广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局和中山大学海洋科学学院合作完成的,使用保护区提供的一艘7.8巡护快艇。所有的调查都是从唐家湾码头出发,当天返回。调查以8~10节的航速进行,调查截线涵盖珠江口北部淇澳岛至港珠澳大桥之间的水域。

1.目视调查

出海调查活动

水听器

保护区巡护艇

调查发现的中华白海豚

调查发现的中华白海豚

航迹图

目视调查时间一般从早上6点开始至下午5点。记录事件的时间和经纬度信息,包括开始、结束、海况和航向变化等。使用手持GPS测量经纬度、航速、航向和航程。观察团队有两名观察员分别在船的两侧,以船头为0度,搜索-90度到90度的海面。观察人员每30分钟轮换一次,以避免疲劳。当发现海豚群时,观察员报告距离和方位,并使用高速单反相机拍摄海豚背鳍照片以用于个体识别。记录海豚群的标准参数,包括发现时间、经纬度、角度、目测距离、个体数、体色组成和行为。体色组成包括无斑点幼体(UC)、无斑点青年个体(UJ)、斑点青年个体(SJ)、斑点成年个体(SS)、少斑点成年个体(SA)和无斑点成年个体(UA)六个类别。

2.被动声学监测

目视调查和被动声学监测同时进行。使用拖曳式水听器在深度超过3米的水域连续记录水下海豚声音信号并实时传输回甲板单元。该拖曳式水听器在水深超过3米的水域进行布放,并在船只后方 50米处拖曳,在船只航行时位于水下 1 米左右。水听器元件灵敏度为-170dBre1V/μPa,工作频带范围为20Hz~200kHz,2kHz以上频段工作自噪声小于35dBre1μPa。甲板单元由PoE(Power over Ethernet)传输/供电模块和运行中华白海豚回声定位信号实时检测程序的Jetson Xavier NX计算机组成。发现中华白海豚回声定位信号后,程序会自动记录发现时间。

二、结果与分析

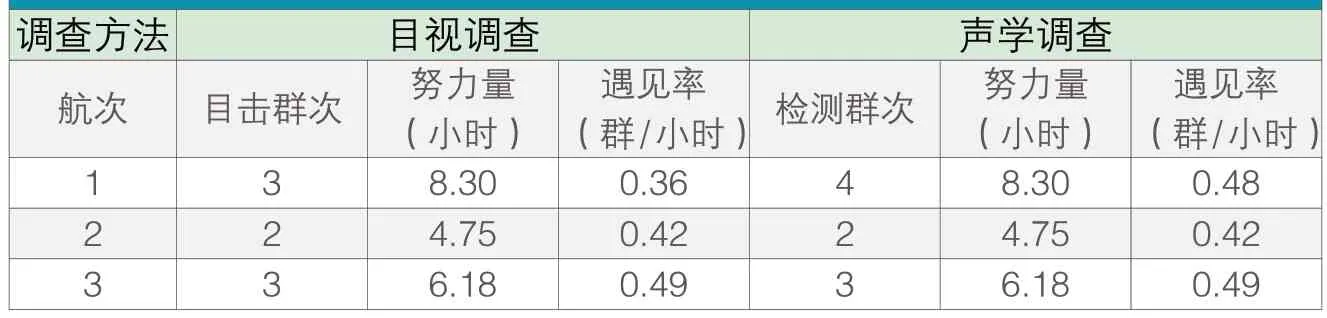

本研究共进行了3个截线调查航次,其中3个航次进行了被动声学调查(表1),包括19小时13分钟的目视调查和19小时13分钟的声学调查结果。目视和声学联合调查的时间为19小时13分钟。没有校正影响观测效率的潜在因子,只显示了中华白海豚在珠江口北部的空间聚集和对淇澳岛近岸水域的偏好。

表1 航次信息表

1.目视调查结果

基于8次确认的目击发现,海豚群体通常很小,每次目击发现平均观察到6头中华白海豚。大多为成年海豚和幼年海豚组成的母子对或群体,其中少部分为单独活动的成年或幼年中华白海豚。

2.声学监测结果

在被动声学调查中总共检测到9次中华白海豚回声定位信号事件(以10min作为事件时间间隔),每次事件的检测次数从1次到1212次(平均值:571)。使用Raven pro1.6软件检查相关的“.wav”声音文件数据,人工验证检测到的4642次中华白海豚回声定位信号。其中,4580次为真阳性检测,假阳性检测的数量很低,仅有62次,占总阳性检测次数的1.3%(表2)。

表2 声学监测结果

3.对比分析

在所有截线调查航次中,中华白海豚的总体遇见率为0.4226群/小时(目视)和0.4628群/小时(声学)。因此,声学调查(n=8)的海豚观测效率高于目视调查(n=9),声学发现率是目视发现率的1.125倍(表3)。在目视和声学联合调查航次中,共有8次目视调查目击发现和9次声学调查检测发现,其中大多数海豚都可被目视和声学调查方法共同发现。目视发现的海豚都可被声学系统100%检测到,但声学检测发现中有11.11%被目视调查遗漏。在目视和声学调查方法共同发现的海豚事件中,大多数发现(88.89%)声学调查比目视调查提前发现海豚活动,声学调查发现时间平均比目视调查提前7.9分钟(表4)。

表3 目视和声学方法对比表

表4 目击事件和声学事件统计表

三、讨论

近年来,我国多家研究机构采用被动声学开展中华白海豚或鲸类的监测,在长江江豚等小型齿鲸的回声定位信号的监测中已经很成熟。这得益于技术进步和高采样率(即250kHz及以上)的精密声学设备价格的降低。本项目的调查监测是近年来首次在珠江口区域同时进行目视和声学监测的鲸豚类截线调查,调查中还首次使用新开发的声学自动化检测程序进行实时被动声学监测。

1.目视法与被动声学监测法的优缺点

传统的目视法调查监测中华白海豚,可以很好的获得中华白海豚的数量、分布与栖息地偏好,但对数据量要求较大,存在可得性偏差(如动物在水面以下时)和感知偏差(如恶劣海况造成的偏差)。实际观测中,我们曾遇到声学仪器发出警报后很长一段时间后才观测到海豚出现或者并未观测到海豚出现,推测可能是当海豚长期潜水不上浮换气时我们难以肉眼观察到它的出现或大气能见度较低时不易观察到距船只较远的海豚。

自动检测程序的发展极大地促进了鲸类声学数据的处理过程,在调查中使用了中华白海豚回声定位信号检测程序,根据检测到的回声定位信号数量、信号特征以及信号间隔对声学检测事件进行识别。通过人工检查声音文件数据表明,该程序对我们的数据非常有效,能够快速准确地识别中华白海豚回声定位信号,克服了船基目视法受光线、海况和极端天气影响大、无法对夜间和恶劣天气状况下的鲸豚类活动进行调查的缺陷。

我们将声学调查(0.4628群/小时)比目视调查(0.4226群/小时)的海豚遇见率更高归因于被动声学的使用有助于减少可得性偏差和感知偏差并提高检测率,但前提是鲸目动物在检测范围内发声。而在实际走航过程中,我们曾经遇到看到海豚出现但声学仪器并未响应的情况,这种情况通常出现在观察到单头海豚的时候。我们分析造成该情况的原因是海豚背离水听器方向发声或海豚与水听器距离过远。

2.目视和声学联合调查可提高监测效率

对目视和声学联合调查数据的分析表明,声学监测法能先于目视法检测到海豚,但两种调查方法都可能遗漏从船只旁边经过的海豚。船基调查的声学探测范围取决于信号源强度、船只速度和环境噪声等。据报道,大型齿鲸(如抹香鲸Physeter macrophalus)的最大声学探测范围远远超过了可能的视觉范围。然而,与大型齿鲸(如抹香鲸)相比,中华白海豚这种小型齿鲸物种以相对较低的声源水平产生高指向性的高频回声定位信号,这可能导致回声定位信号的传播距离缩短。因此,当被动声学监测与目视调查同步进行时,平静海况下目视观察距离可能超过声学检测距离;海况较差时则可以通过声学监测系统的预警信号指导目视观察。考虑到这些结果,结合目视和声学两种观测方法提高了总体调查效率。