腹壁吻合器联合经脐单部位腹腔镜杂交手术在小儿阑尾炎中的应用

刘 旭,张宏伟,曹 慧,孙 邡,李世宪,郭 彪,张 翔

(徐州医科大学附属徐州市儿童医院普通外科,江苏 徐州,221002)

阑尾炎是小儿外科常见急腹症之一,由于进展迅速、病程隐匿,且儿童免疫力低下,大网膜不易形成包裹,感染易扩散,严重时可导致感染性休克,危及患儿生命[1]。早期阑尾炎的治疗常采用开腹阑尾切除术,近年,随着微创外科的发展并逐步应用于儿童,三孔法腹腔镜阑尾切除术(laparoscopic appendectomy,LA)治疗儿童阑尾炎已得到广泛应用,并取得了满意疗效[2]。单孔腹腔镜治疗儿童阑尾炎虽有一定报道,但因操作繁琐,学习周期长,术中存在不可避免的“筷子”效应,且儿童阑尾炎进展迅速,就诊时常合并坏疽穿孔、粘连等复杂情况,应用具有一定局限性;此外,单孔腹腔镜器械价格高昂,增加了患儿家庭的经济负担[3]。徐州市儿童医院在此基础上应用腹壁吻合器联合经脐单部位LA治疗儿童阑尾炎,获得较满意的临床效果,现将体会报道如下。

1 资料与方法

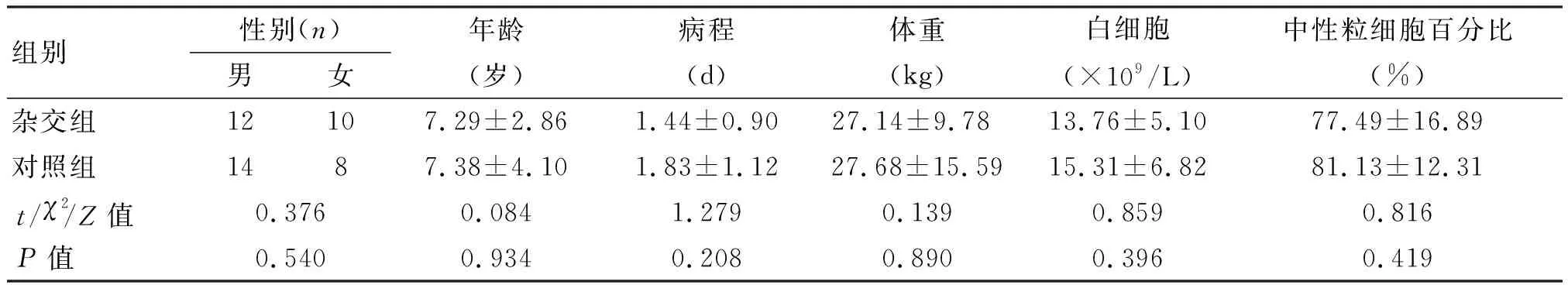

1.1 临床资料 收集2021年4月至2022年5月我院普通外科手术治疗的44例阑尾炎患儿的临床资料,其中男26例,女18例,平均(7.33±3.49)岁,术前发病时间(1.64±1.02)d。根据手术方式分为杂交组(腹壁吻合器联合经脐单部位LA)与对照组(传统三孔法LA),每组22例。纳入标准:(1)结合临床表现、实验室检查、影像学检查综合诊断为阑尾炎;(2)患儿监护人知情并签署知情同意书;(3)患儿一般资料完整,术后随访6个月,未失访。排除标准:(1)有手术禁忌证;(2)有腹部手术史;(3)合并血液、心血管系统病史;(4)患儿及监护人依从性差。本研究通过本院医学伦理委员会审批(审核编号:2023-05-26-H26),患儿监护人均知情同意。两组患儿一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患儿一般资料的比较

续表1

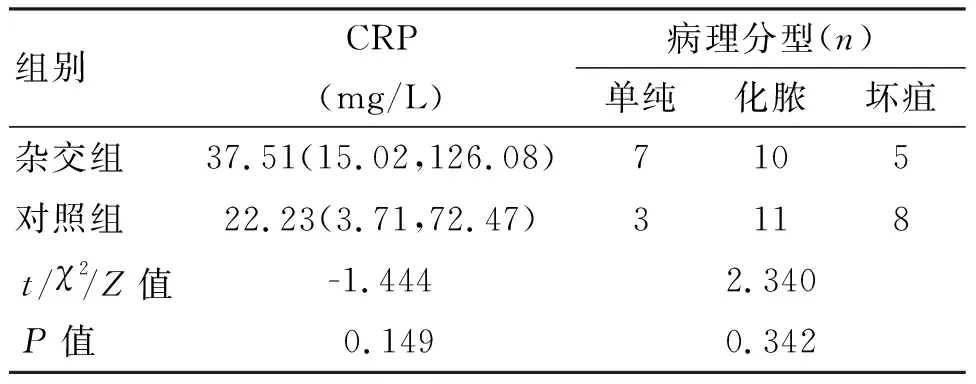

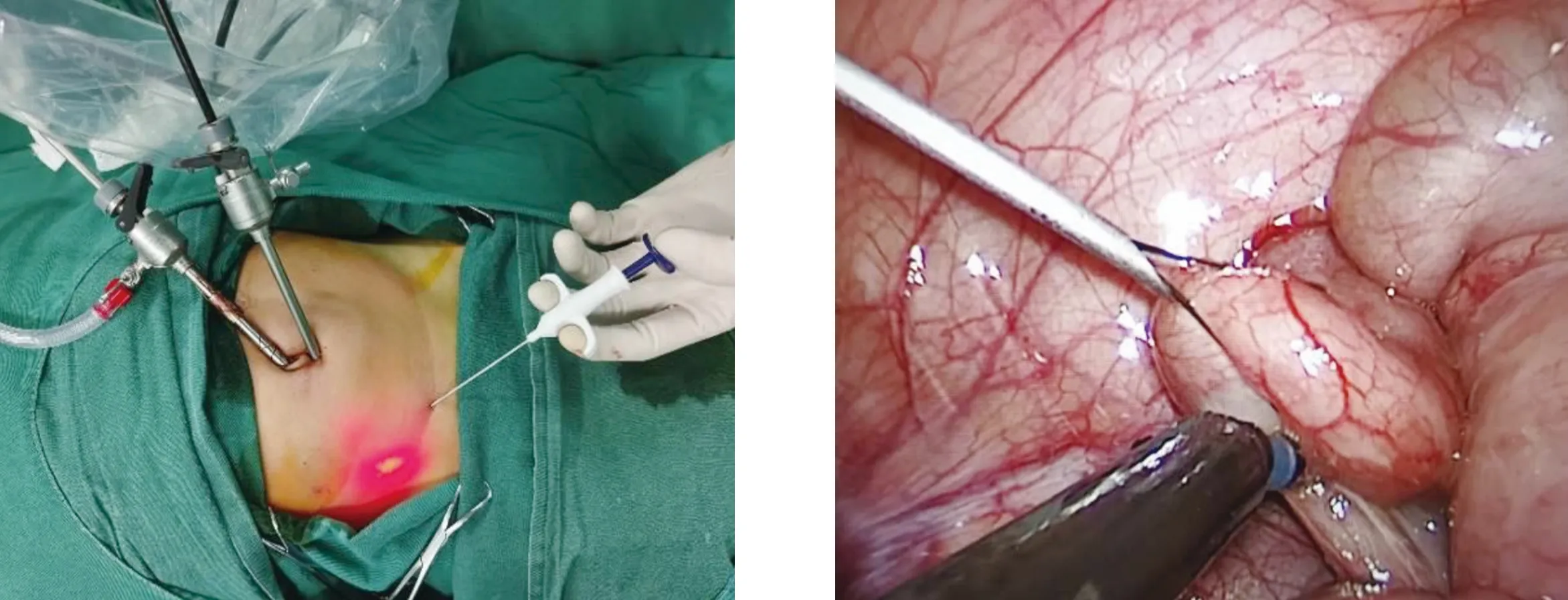

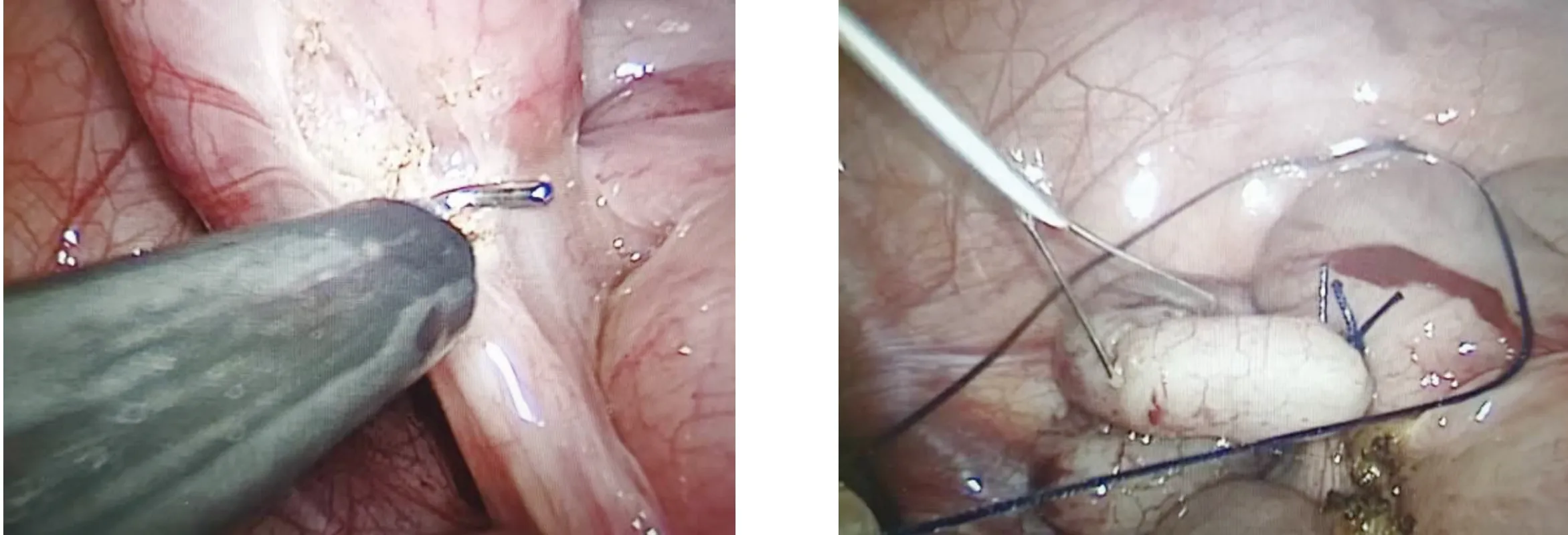

1.2 手术方法 杂交组:患儿取平卧位,脐环上做5 mm弧形切口,穿刺Trocar,建立气腹,置入30°腹腔镜探查。在腹腔镜监视下于脐环下做5 mm弧形切口,穿刺Trocar作为主操作孔,右下腹麦氏点穿刺置入腹壁吻合器作为辅助钳(图1)。先行吸出腹腔内渗液,经主操作孔置入操作钳,钝性分离包裹的网膜及粘连肠管,显露阑尾。腹壁吻合器夹住阑尾系膜远端将阑尾头端提起(图2),展开阑尾系膜,腹腔镜电凝钩紧贴阑尾离断阑尾系膜(图3),经主操作孔插入圈套器,在腹壁吻合器辅助下分别圈套阑尾根部及系膜残端(图4),留圈套器尾端线在主操作孔中,经主操作孔置入线剪剪除线尾并取出,更换组织剪距阑尾根部5 mm处剪断阑尾,并经脐下主操作孔取出阑尾,电凝阑尾根部残端黏膜,退出腹壁吻合器。探查腹腔内无明显出血及脓液,无血管、肠管及其他组织损伤,清点纱布器械,解除气腹,退出Trocar,可吸收线缝合脐环切口皮下组织,医用胶粘合切口。术毕。对照组常规经脐、左中腹、耻骨联合上入路行三孔法LA。两组患儿术后均常规抗感染治疗,辅助腹部磁疗促进炎症吸收。

图1 手术入路 图2 腹壁吻合器辅助夹持阑尾

图3 电凝钩离断阑尾系膜 图4 圈套器结扎阑尾

1.3 观察指标 (1)记录两组患儿相关指标,包括:手术时间、住院时间、住院费用及手术前后白细胞数、中性粒细胞比例、C反应蛋白(C reactive protein,CRP);(2)分别于术前及术后24 h、48 h、72 h采用视觉模拟评分法评估两组患儿疼痛情况;(3)自制切口外观满意度评分表(分为非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意,分别对应1~5分),出院时由患儿监护人填写后收集;(4)出院标准为复查血常规、CRP基本降至正常,患儿无发热、腹痛、恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状;(5)术后随访6个月,观察切口感染、皮下气肿、腹腔残余感染、粘连性肠梗阻、切口疝等并发症情况。

2 结 果

两组患儿均完成手术,无中转手术。杂交组手术时间、住院时间、住院费用均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。两组术后第3天白细胞计数、中性粒细胞比例、CRP均较术前降低,差异有统计学意义(P<0.05),两组间差异无统计学意义(P>0.05),见表2。两组术前、术后72 h 疼痛评分差异无统计学意义,杂交组术后24 h、48 h 疼痛评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);出院时切口外观满意度评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。术后随访6个月,两组均无切口感染、切口疝发生,杂交组发生腹腔残余感染1例;对照组发生腹腔残余感染1例,皮下气肿1例,术后粘连性肠梗阻1例,两组并发症发生率差异无统计学意义(χ2=1.100,P=0.607)。

表2 两组患儿术中及术后相关指标的比较

表3 两组患儿疼痛评分及切口美观满意度的比较分〗

3 讨 论

阑尾炎是外科常见急腹症,其典型症状为腹痛、发热、呕吐、腹泻等,儿童因年龄小、主诉不明确、症状不典型、大网膜发育不完善不易形成包裹,使儿童阑尾炎成为妊娠、老年及儿童三大特殊类型阑尾炎之一[1]。保守治疗因抗生素使用时间及治疗周期长,症状改善缓慢,增加了患儿的痛苦;同时,耐药菌的出现增加了治疗效果的不确切性,并且未切除阑尾,治愈后也存在复发的风险,因此,原则上不论何种病理类型的小儿阑尾炎均应早期积极手术治疗[4-5]。早期开腹阑尾切除术存在视野不清晰、精准度差、腹腔内感染不易清理、手术创伤大等缺点,随着微创技术的发展并逐渐应用于儿童,传统三孔法LA以其创伤小、康复快、切口相对美观、住院时间短、并发症少等优点成为现阶段治疗小儿阑尾炎的首选术式[2,6-7]。

作为特殊人群,儿童时期的疤痕会在生长发育过程中延长扭曲,可能对其社会心理的发展造成一定影响[8],因此除根治疾病的目的外,美观在儿童的外科手术治疗中也不容忽视[1,9]。脐部是人体天然瘢痕,其下无肌肉附着,神经分布少,因此,我们通过脐环内上下弧形切口施术既可减少组织损伤、减轻术后疼痛,也具有美观效果;同时,通过右下腹穿刺置入腹壁吻合器,代替了大部分辅助钳的功能[10]。本研究中,相较三孔法LA,杂交组并未增加手术时间;杂交组术后24 h、48 h 疼痛评分及住院时间、住院手术费、切口美观满意度评分均优于对照组,这可能与杂交组手术切口较传统腹腔镜手术少,对患儿造成的创伤更小,进而加快了术后康复有关。术后两组CRP较术前下降,差异有统计学意义,而组间差异无统计学意义,表明在不明显增加手术难度与风险、具有相同疗效的同时,杂交组相较传统三孔法LA具有手术创伤小、术后痛感低、康复快、腹部更加美观的优点,这也符合现阶段加速康复外科理念的要求[11]。

随着微创外科的发展,单孔腹腔镜技术逐渐应用于小儿外科,较三孔法腹腔镜手术具有创伤应激少、康复快、切口美观等优势[12]。然而在儿童阑尾炎中,以往报道的单孔腹腔镜技术多用于处理非复杂性阑尾炎(无坏疽穿孔、弥漫性腹膜炎、阑尾周围脓肿形成等)[13-14],因操作空间有限,腹腔镜与操作钳器械间的“筷子效应”使得操作灵活性略差,初学者学习周期长,术者需具备丰富的腹腔镜手术经验,即便如此,对于暴露难度较大、解剖复杂的病例,往往需要增加操作孔,因此对于复杂性阑尾炎,单孔腹腔镜手术的应用有其局限性[15-17]。而腹壁吻合器在腹腔镜直视下经右下腹穿刺入腹,在尽量减少额外伤害的同时具有辅助钳的大部分功能[10],可处理许多单孔腹腔镜下难以处理的问题,避免了“筷子效应”,操作简便,学习周期明显缩短。此外,需要腹腔引流时,单孔腹腔镜手术中引流管的出口位置常难以抉择,而杂交手术的脐环下方主操作孔可用于引出腹腔引流管。同时,采用腹壁吻合器代替一个穿刺孔,相较单孔腹腔镜器械,大大减少了患者的经济压力,增加了社会效益。也有术者采用两孔腹腔镜合并阑尾悬吊法治疗小儿阑尾炎,但炎性阑尾常扭曲变形,悬吊时有时难以完美暴露阑尾系膜,且在离断阑尾系膜的过程中需要调整悬吊线的位置,造成多次穿刺损伤[18-19]。相较此法,腹壁吻合器更加灵活,穿刺入腹后可自由调整方位,钳夹系膜后稳定牢靠,有其独特优势。

近年,有学者报道了内镜下逆行性阑尾炎治疗术用于儿童阑尾炎的治疗,较传统腹腔镜手术具有更多优势[20]。但此类报道只针对单纯性阑尾炎或轻度化脓性阑尾炎;此外,对于年龄更小的患儿,内镜本身存在进镜失败的可能,且儿童阑尾炎发病隐匿,进展迅速,就诊时往往已合并化脓、坏疽、穿孔或弥漫性腹膜炎,而阑尾炎的发病机制并不仅限于阑尾腔的梗阻,因此,内镜逆行阑尾炎治疗术虽然有一定效果,但难以广泛应用,且因保留病变阑尾,日后也存在复发的风险。

腹壁吻合器联合经脐单部位腹腔镜杂交手术治疗小儿阑尾炎具有独特优点,也存在一定不足及需要留意之处:(1)腹壁吻合器尖端较尖锐,操作时需注意避免副损伤。(2)虽然腹壁吻合器可代替大部分辅助钳的功能,但因本身设计的问题,钳夹力度有限,术者需提高熟练度、术中注意操作技巧,如夹持阑尾时可通过夹持远端阑尾系膜来保证夹持牢靠。(3)阑尾腔内存在较多脓液,张力较高时,腹壁吻合器可直接穿刺进入阑尾中,注射器在吻合器末端抽出其中脓液,有助于手术的进行及术后阑尾的取出。(4)如果腹腔内污染严重,腹壁吻合器退出时可能对穿刺路径造成污染,本研究截至目前未见明显感染。(5)虽然本手术可处理非复杂性阑尾炎、绝大部分复杂性阑尾炎,但对于粘连紧密的阑尾炎,因肠壁炎性水肿,粘连紧密分离困难,腹壁吻合器此时钳夹容易造成肠管损伤,难以代替辅助钳的功能,可在腹壁吻合器穿刺点直接增加操作孔,切忌勉强操作,为了“微创”而对患儿造成更大的损伤。

综上所述,腹壁吻合器联合经脐单部位杂交手术治疗儿童阑尾炎,相较传统三孔法LA及单孔腹腔镜手术具有独特优点,但应注意适应证范围,对于致密粘连的阑尾,需谨慎选择,术中如遇困难应适时更换手术方式。