基于DPSIR 模型的黄土高原生态敏感性演变格局及驱动力分析

李 帆 ,贾 夏 ,赵永华 ※,奥 勇 ,韩 磊 ,刘 钊 ,丁诗雨

(1. 长安大学土地工程学院,西安 710054;2. 长安大学水利与环境学院,西安 710054;3. 陕西省土地整治重点实验室,西安 710054;4. 自然资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室,西安 710054;5. 陕西省土地整治工程技术研究中心,西安 710054)

0 引言

生态环境是人类生存和发展的基础,随着社会生产力的发展,人类对生态系统的威胁日益严重,生态环境和社会经济发展的矛盾与冲突已成为全球面临的共同挑战,保护和改善生态环境是当今世界各国共同探索的重要主题。生态敏感性表示生态环境对外界各种因素反应的敏感程度,是生态系统稳定性和抗干扰能力的有效衡量标准[1],通过对区域生态敏感性的研究,可明辨现状条件下生态系统抵抗外界干扰的能力,确立和保护生态系统的高敏感区,合理开发利用敏感性低的区域,为生态系统保护和治理提供科学依据,促进区域经济、社会、生态系统的可持续发展。

生态敏感性评价由20 世纪80 年代欧盟委员会资助的地中海荒漠化和土地利用项目(Mediterranean Desertification and Land Use)中的荒漠化敏感性评价工作发展而来,采用ESA(environment sensitivity area)模型构建生态敏感性评价体系,随后应用于水文、土壤、土地等[2-5]领域。由于影响生态敏感性的因素众多,常因地域不同而表现出时空差异性,且各因素之间存在复杂的相互关系,学者们对ESA 模型进行了改进。现阶段敏感性指标体系的构建大体可以分为两类:一是基于研究区现状,选取代表性因子构建评价体系,具有很强的针对性,如YILMAZ 等[6]从自然和文化因素出发,选取高程、坡度、植被覆盖度、主要交通道路与居民区的接近程度等因子作为指标开展生态评估,生成了生态敏感性图谱,并将其作为不同尺度的空间规划和策略的基础;刘春霞等[7]结合三峡库区重庆段的自然和社会经济条件,从土壤侵蚀、石漠化、生境和酸雨4 个方面构建敏感性评价体系,揭示了该地区生态敏感性的空间分布规律及存在的问题,为长江流域生态安全的可持续发展提供了重要保障。二是基于已有模型框架,挖掘各因子之间关系以构建评价体系,综合性更强,如LEMAN 等[8]将PSR(pressure-state-response)模型作为理论背景,基于ESA模型以及以前在中国开展的生态环境研究,从灾害风险、遗产价值、生命支持系统3 个方面构建了两套敏感性评价体系,结合研究区的自然和文化特征,确定基于ESA的评价体系更适用于描绘该地的环境问题,并依据该评价结果为生态发展战略的制定提供参考;田璐等[9]从沙漠化敏感性的主要影响因子出发,基于PSR 分析框架,构建了包括气候、地表覆盖、植被恢复的沙漠化敏感性评价体系,在一定程度上弥补了以往“重评价、轻框架”的研究不足。目前评价指标的计算方法可分为定性和定量两种方法。定性方法如分级赋权重法[10]、AHP 层次分析法[11]等,计算结果受主观影响较强。近年来,定量计算方法被越来越多地应用到指标计算中,如空间距离指数[12]、全排列多边形图示指标法[13],前者将各因子作为一个维度归纳到几何空间中,通过计算多因子欧氏距离之和获得最终结果[14];后者同样采用几何方法计算指标,但其考虑了临界值对系统指标的放大和紧缩效应,能够反映指标的动态趋势,更加适合复杂模型的应用[15]。虽然学者们对生态敏感性展开了多方面的探索,但依旧存在一定的局限性,如评价指标的选择难以形成统一标准,具有一定的空间差异性,因此,因地制宜地制定评价体系显得尤为重要[16];指标的计算多采用单一的定性或定量方法[10,17],难以摆脱计算方法本身的局限性[18],根据指标间的相互作用关系选择与之相适应的计算方法,可以更好地反映评价指标的综合性[19];生态敏感性治理分区多针对现阶段生态敏感性的演变特征进行[20-21],少有研究考虑其未来的发展趋势,但预知未来高敏感区,提前采取针对性的治理措施,对于降低区域生态敏感性是十分有益的。

黄土高原是中国重要的能源化工基地和农业生产基地,受自然条件限制以及外界因素的干扰,水土流失、植被稀疏、土地生产力低下[22]等现象频发,生态环境极为敏感。近年来,随着一系列生态治理措施的实施,黄土高原生态环境明显好转。探究生态敏感性时空演变特征是对多年治理成果的有效评估,也可为该地区生态环境可持续发展提供参考。基于此,采用驱动-压力-状态-影 响-响 应(driving-pressure-state-impact-response,DPSIR)框架,耦合空间距离指数模型和全排列多边形图示指标法构建生态敏感性评价体系,借助地理信息演变图谱和地理探测器探究黄土高原2000—2020 年5 个时间节点生态敏感性演变格局及驱动力,依据过去、现在、未来3 个维度,采用动静结合的方式,划分生态敏感性治理分区,对黄土高原生态环境治理提出相关建议。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

黄土高原位于黄河流域中部,处于33°43'N~41°16'N、100°54'E~114°33'E 之间,地跨7 省,总面积64.87 万km2,可分为黄土高塬沟壑区、黄土丘陵沟壑区、沙地和农灌区、土石山区及河谷平原区[23](图1)。该地区属大陆性季风气候,冬春季寒冷干燥多风沙,夏秋季炎热多暴雨。地势西北高、东南低,且地形起伏较大,大部分为黄土覆盖,平均厚度在50~100 m 之间。人口密度高于全国平均水平,且以农业人口居多。土地利用类型以草地和耕地为主,2020 年两者占比72.53%。自然条件和人为因素相互作用使得黄土高原水土流失严重,是中国生态环境脆弱的地区之一。

图1 黄土高原地理示意图Fig.1 Geographical map of the Loess Plateau

1.2 数据来源

1)2000 年、2005 年、2010 年、2015 年和2020 年的气象数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/),由气象站点数据插值得到;2)土壤数据(1 km)来源于世界土壤数据库(https://www.fao.org/);3)2000 年、2005 年、2010 年、2015 年和2020 年的TVDI(1 km)及黄土高原分区数据来源于国家科技基础条件平台—国家地球系统科学数据中心(http://www.geodata.cn),NDVI、人口密度和夜间灯光数据通过GEE 平台(https://code.earthengine.google.com/)在线获取,其中NDVI(30 m)采用Landsat5/7/8 数据,人口密度(100 m)采用WorldPoP数据,夜间灯光数据(500 m)采用“类NPP-VIIRS”数据;4)2000 年、2005 年、2010 年、2015 年和2020 年的土地利用数据(1 km)来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn/);5)DEM(90 m)来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/search)。为了数据分辨率一致性和便于分析,将所有数据重采样至1 km× 1 km,采用WGS_1984_UTM_Zone_48N 投影坐标。

1.3 生态敏感性指标体系构建

1.3.1 DPSIR 模型

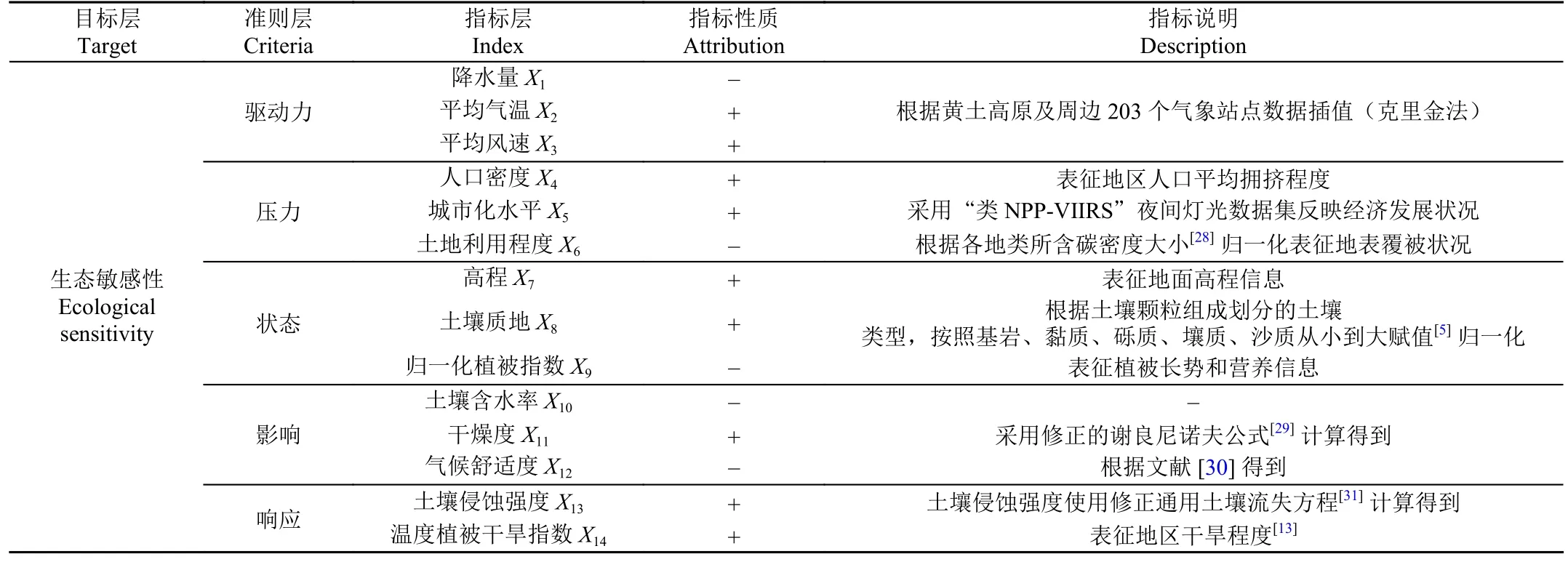

DPSIR 模型在PSR 模型的基础上发展而来[24],更适用于复杂关系的表示,用于分析某一现象之间的各种因果关系,广泛应用于生态环境[25]、水资源[26]、土地利用[27]等方面。根据黄土高原的自然条件和突出环境问题,结合《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,从自然和社会经济角度出发,选取因子构建黄土高原生态敏感性DPSIR 模型指标体系(表1)。因子选择依据如下:驱动力是生态敏感性变化的潜在原因,气候通过影响物种组成、土壤理化性质等对生态敏感性产生影响,故选取降水、气温、风速因子构建驱动力指标体系;压力指人类活动对生态敏感性的直接作用,人口流动、经济发展及土地利用方式的改变都会造成生态敏感性的变化,故选取人口密度、城市化水平、土地利用程度构建压力指标体系;状态即在当前压力下生态系统所处的状态,从地形、土壤、植被三方面入手,选取高程、土壤质地、归一化植被指数构建状态指标体系;影响即所处状态对生态系统的功能和服务产生的效应,从自然环境和人类健康入手,选取土壤含水率、干燥度、气候舒适度构建影响指标体系;响应即人类为降低生态敏感性而采取的对策,选取土壤侵蚀强度和温度植被干旱指数,分别代表水土流失治理工程和土地荒漠化治理工程所带来的生态效益。

表1 黄土高原生态敏感性指标体系Table 1 Ecological sensitivity index system of the Loess Plateau

1.3.2 空间距离指数模型

空间距离指数模型可消除主观因素的影响[12],通过计算空间中的最低点到其他点的距离来判断生态敏感性的高低。本研究将该模型用于驱动力、压力、状态、影响、响应5 个模块生态敏感性的计算,计算式如下:

式中M为单个模块的生态敏感性指数,Xmin为各指标因子的最低值,Xi为各指标因子归一化后的值,n为空间维度。

1.3.3 全排列多边形图示指标法

DPSIR 模型下各指标间的关系极其复杂,空间距离指数模型难以表示,常用的客观赋权评价法假设指标间为简单的线性关系,导致结果偏差[18]。全排列多边形图示指标法是一个多层次、多目标的复杂评价系统[15],可以反映评价对象在原高维空间中的分类信息和排序信息[32]。本研究将该模型用于综合生态敏感性的计算,计算式如下:

式中E为综合生态敏感性,Mi和Mj为两个不同模块的生态敏感性指数,N为模块个数。

为了更好地对比不同时期黄土高原生态敏感性的空间分布特征,采用自然间断法将综合生态敏感性划分为不敏感、低度敏感、中度敏感、重度敏感、极敏感5 类,并以2020 年的分类结果以标准对其他年份的综合生态敏感性进行划分。

1.4 生态敏感性演变特征分析

1.4.1 生态敏感性转换特征

生态敏感性地理信息演变图谱将时空图谱从土地相关研究[33]转移到生态学领域[16,34]以图谱单元为基本单位,将多期生态敏感类型的时空分布及演变过程以编码的形式表达,实现生态信息时空演变一张图。参照张学渊等[34]采用的方法制作生态敏感性地理信息演变图谱,步骤如下:

1)20 a 单个生态敏感类型转换编码。分别对20 a每一生态敏感类型进行提取,并将提取出的生态敏感类型赋值为1,其余类型赋值为0,然后将20 a 同一生态敏感类型进行栅格叠加,获得20 a 单个生态敏感类型转换编码,计算式如下:

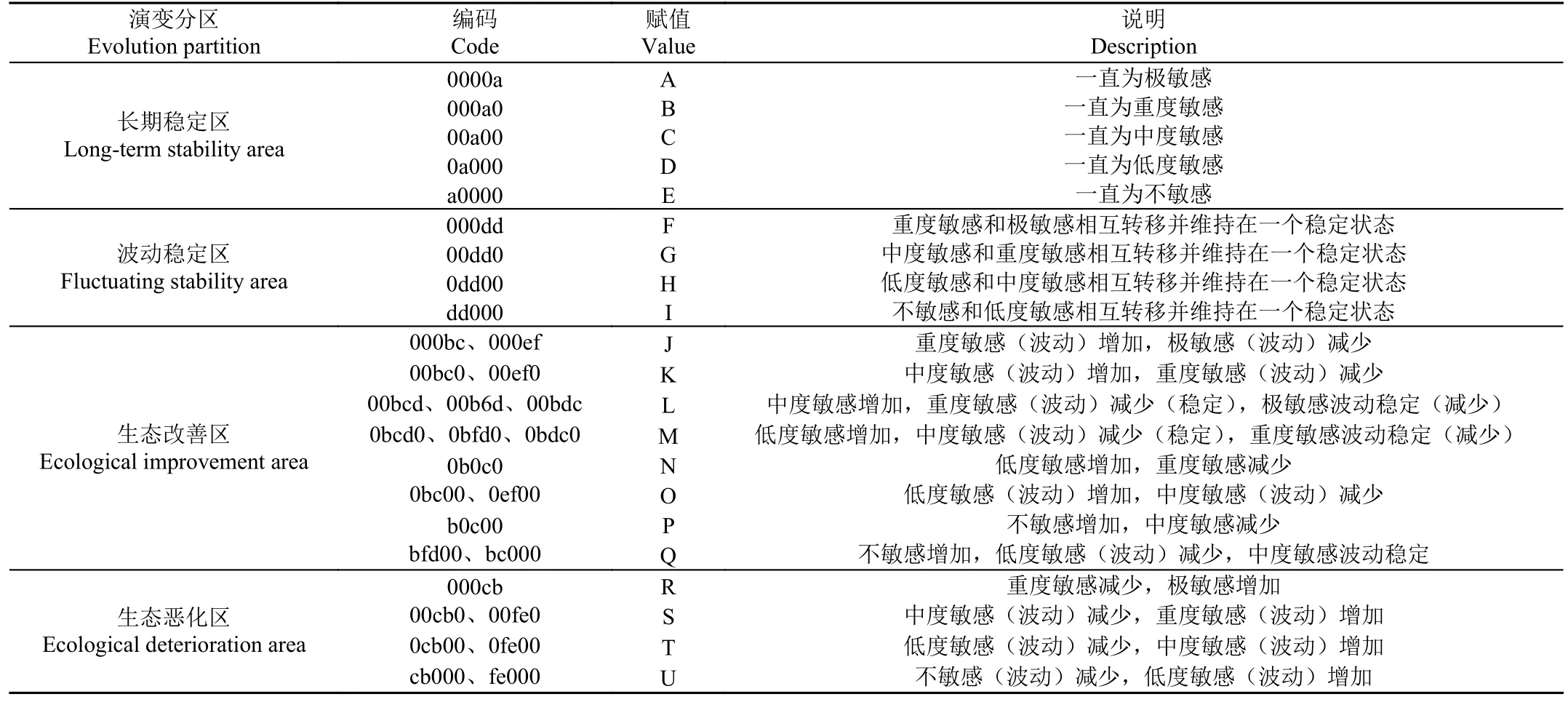

式中Ci为20 ai类生态敏感类型转换编码;ci_2000、ci_2005、ci_2010、ci_2015、ci_2020分别为i类生态敏感类型在2000 年、2005 年、2010 年、2015 年、2020 年对应的编码(0 或1)。最终结果共32 种,按照其演变含义将其分为7 类,并赋予相应的编码a~f(表2)。

表2 单个生态敏感性转换类型分类Table 2 Classification of individual ecological sensitivity transformation types

2)生态敏感性地理信息演变图谱。单个生态敏感类型转换编码表征的是同一敏感类型20 a 的转换特征,为了获得20 a 不同敏感类型之间的相互转换情况,在1)的基础上,将5 类生态敏感类型演变编码栅格叠加,最终获得20 a 黄土高原生态敏感性地理信息演变图谱,计算式如下:

式中ME为生态敏感性地理信息演变图谱;Cnone、Clow、Cmoderate、Csevere、Cextreme分别为不敏感、低度敏感、中度敏感、重度敏感、极敏感的20 a 的转换编码。最终结果共32 种,按照编码含义划分为22 类,依据演变特征划分为4 类(表3)。

表3 生态敏感性地理信息演变图谱Table 3 Ecological sensitivity geographic information evolution map

1.4.2 生态敏感性演变稳定性特征

生态敏感性地理信息演变图谱表征了20 a 不同生态敏感性的相互转换特征,在一定程度上反映了生态环境变好或变坏的趋势,但难以衡量生态敏感性演变的稳定性,故进一步对生态敏感性演变次数进行探究,方法如下:

以5 a 为一个时间间隔,利用栅格计算器对2000—2020 年4 个时间段生态敏感性变化情况进行叠加,最终获取生态敏感性演变稳定性图谱,计算式如下:

式中MS生态敏感性演变稳定性图谱;若前后两个时期敏感类型相减的绝对值等于0,则将结果赋为0,若绝对值大于0,则赋为1。最终结果15 种,依据变化次数,将其划分为5 类,即没有发生变化、发生1 次变化、发生2 次变化、发生3 次变化、发生4 次变化。

1.5 地理探测器

生态敏感性是多因子共同作用的结果,地理探测器是探测空间分异性并识别驱动因子的一种新的统计学方法[35],通过探测多因子交互作用可有效度量生态敏感性的空间分异性[36],揭示各因子交互作用对生态敏感性的影响,为降低黄土高原生态敏感性提供科学依据。

1.6 生态敏感性预测

2021 年国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,提出到2030 年黄河流域生态环境质量明显改善,黄土高原作为黄河流域的重要组成部分,其生态系统稳定性和抗干扰能力的提高对于黄河流域的高质量发展至关重要。为助力黄河流域生态目标如期完成,本研究预测了2030 年黄土高原的生态敏感性,预知高敏感和低敏感区域,结合现阶段生态敏感性演变特征划分黄土高原生态敏感性治理分区。CA-Markov 模型可模拟复杂空间变化过程,并进行长时间预测[37],步骤如下:借助IDRISI 17.0 软件的Markov 模块,设置比例误差为0.1,生成2010—2010、2010—2020 年的转移概率矩阵,并将其作为适宜性图集;分别以2010 年和2020 年为起始年,利用CA-Markov 模块,设置循环次数为10,领域结构为5×5,预测2020 年和2030 年黄土高原生态敏感性。为检验预测结果的合理性,运用Crosstab 模块,将2020 年真实值与预测值进行比较,检验结果Kappa 系数为0.81,且P<0.001,效果较好,可用于2030 年生态敏感性的预测[38]。

2 结果与分析

2.1 生态敏感性时空分布

2000—2020 年间,黄土高原生态敏感性表现出西北高、东南低的分布特征(图2)。极敏感类型主要分布于沙地和农灌区以及六盘山以西的黄土高塬沟壑区北部,该地区气候干旱、土地盐渍化较重,中国四大沙地之一的毛乌素沙漠正处于此;中度敏感类型主要分布在黄土丘陵沟壑区和黄土高塬沟壑区,在高敏感类型和低敏感类型之间起到了缓冲区的作用,受河龙区间的影响,植被条件较差,沟网密布;不敏感类型主要分布于南部的土石山区及河谷平原区以及六盘山以东的黄土高塬沟壑区的东南地区,这些地区自然条件较为优越,是黄土高原重要的水源涵养区和农业生产区。就敏感类型空间变化而言,高敏感类型在原有位置上向东南方向减少,聚集性减弱,低敏感类型在原有位置上向西北方向增加,聚集性增强,塬面、沟坡、沟道建设防护体系、沙区生态防护体系、农田防护林体系建设等生态治理工程的实施,使黄土高原生态环境得到极大改善。

图2 2000—2020 年黄土高原生态敏感性空间分布Fig.2 Spatial distribution of ecological sensitivity in the Loess Plateau from 2000 to 2020

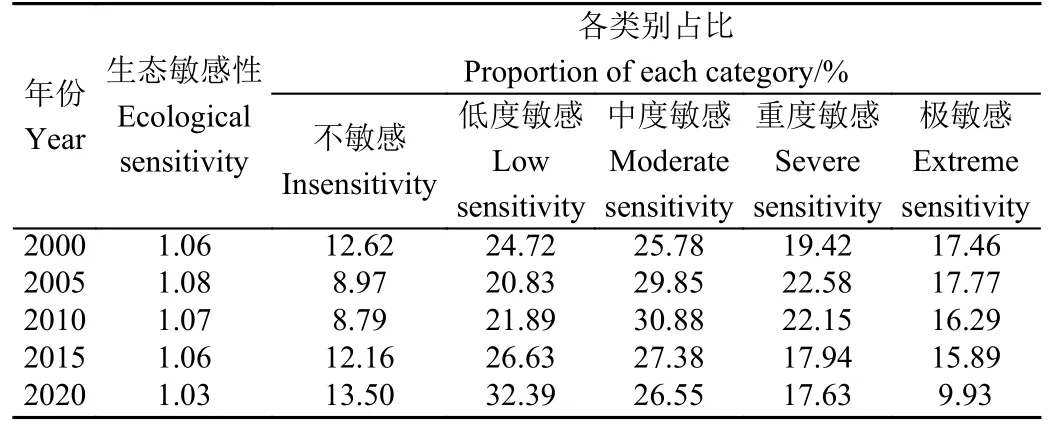

2000—2020 年黄土高原生态敏感性均值表现为先增加后下降的趋势,由2000 年的1.06 上升到2005 年的1.08,之后下降到2020 年的1.03。从单一敏感性时间变化角度看,2000—2020 年不敏感、低度敏感面积占比先减少后增加,中度敏感、重度敏感、极敏感面积占比先增加后减少(表4)。除2005 年,黄土高原生态敏感性呈现降低的趋势,主要得益于1999 年退耕还林工程的实施,显著增加了黄土高原的植被覆盖度,生态环境得到了一定程度的改善[39],但生态系统稳定性是多因素共同作用的结果,植被初期生长良好,一旦初始供水耗尽,它们的生长速度通常会下降,导致土壤和土壤层干燥,从而加重水土流失[40-41]。

表4 2000—2020 年黄土高原生态敏感性及各类别面积占比Table 4 Ecological sensitivity and area proportion of each category in the Loess Plateau from 2000 to 2020

2.2 生态敏感性地理信息演变特征

2.2.1 单个生态敏感类型转换特征

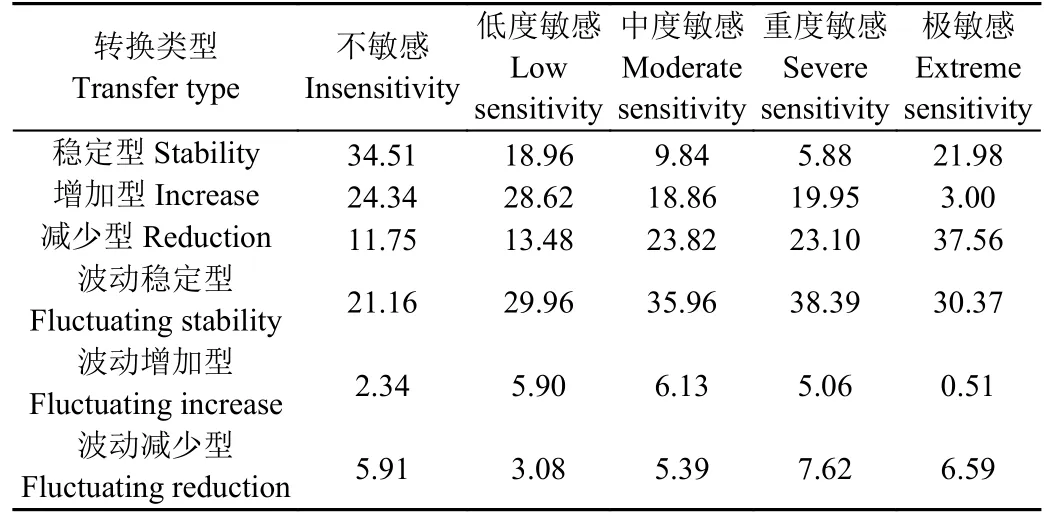

生态敏感性转换类型面积占比从大到小依次是波动稳定型、减少型、增加型、稳定型、波动减少型、波动增加型(表5)。不敏感转换类型以稳定型为主,占比34.51%;低度敏感、中度敏感、重度敏感转换类型以波动稳定型为主,占比分别为29.96%、35.96%、38.39%;极敏感转换类型以减少型为主,占比37.56%。对比不同敏感类型转入(增加型和波动增加型)和转出(减少型和波动减少型)面积占比,结果显示不敏感、低度敏感、中度敏感、重度敏感、极敏感转入面积分别为26.68%、34.52%、24.99%、25.01%、3.51%,转出面积分别为17.66%、16.56%、29.21%、30.72%、44.15%,不敏感和低度敏感转入面积大于转出面积,中度敏感、重度敏感和极敏感转入面积小于转出面积,说明黄土高原生态敏感度降低,抗干扰能力增强。

表5 2000—2020 年黄土高原各生态敏感性转移类型面积占比Table 5 Area proportion of individual ecological sensitive transfer types in the Loess Plateau from 2000 to 2020 %

2.2.2 生态敏感时空演变特征

为进一步探究20 a 黄土高原不同生态敏感性类型的相互转换特征,生成了生态敏感性地理信息演变图谱(图3)。根据演变特征将其划分为4 个分区,各分区面积占比从大到小依次为生态改善区(35.17%)、长期稳定区(29.07%)、波动稳定区(26.17%)、生态恶化区(9.58%)。生态改善区中中度敏感向低度敏感转换(O)、重度敏感向中度敏感转换(K)、极敏感向重度敏感转换(J)的面积占比较大,分别为10.71%、7.89%、7.32%,主要分布在西部地区。长期稳定区中持续重度敏感(B)面积占比最小,为2.02%,集中分布在沙地和农灌区的西南部;持续低度敏感(D)面积占比最大,为9.87%,广泛分布在东部及东南部的黄土高塬沟壑区、黄土丘陵沟壑区、土石山区和河谷平原区。波动稳定区中低度敏感与中度敏感波动转换(H)、中度敏感与重度敏感波动转换(G)、不敏感与低度敏感波动转换(I)、重度敏感与极敏感波动转换(F)面积占比依次减少,分别为9.99%、6.95%、4.94%、4.30%,广泛分布在东部及东南部地区。生态恶化区主要分布在西部的沙地和农灌区以及黄土高塬沟壑区,其中不敏感向低度敏感转换(U)、低度敏感向中度敏感转换(T)、中度敏感向重度敏感转换(S)、重度敏感向极敏感转换(R)面积占比依次减少,分别为4.15%、3.27%、1.75%、0.41%。黄土高原生态敏感性整体上呈现降低的趋势,生态工程措施发挥了积极作用。

图3 2000—2020 年黄土高原生态敏感性地理信息演变图谱Fig.3 Ecological sensitivity geographic information evolution map in the Loess Plateau from 2000 to 2020

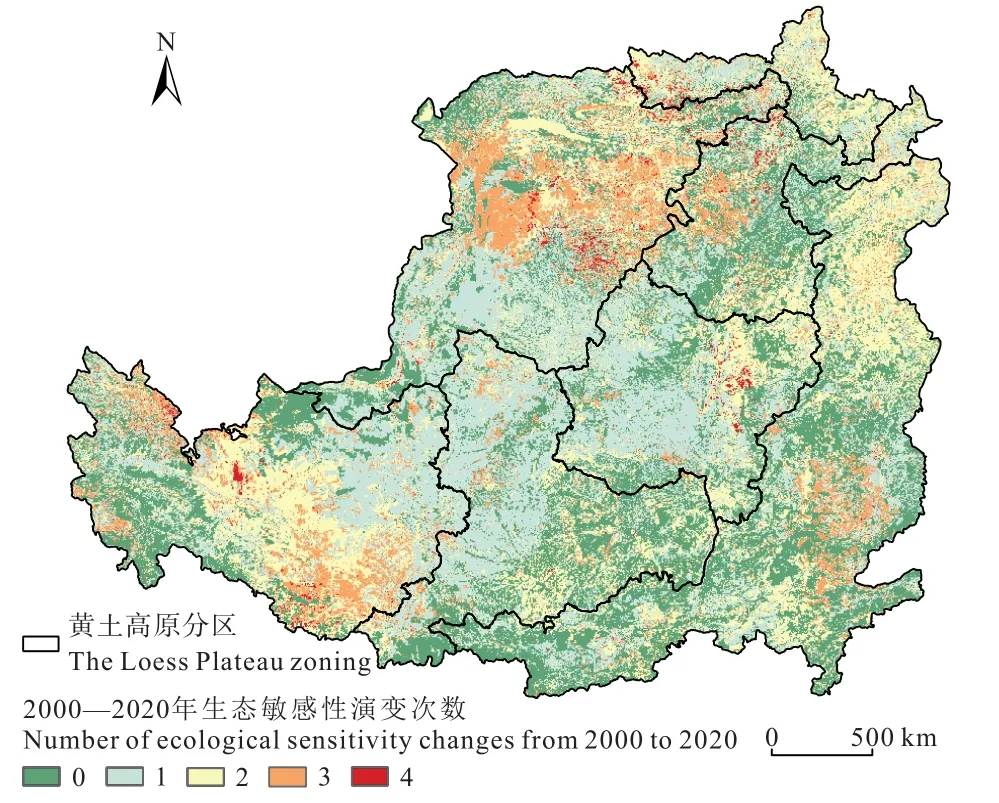

2.2.3 生态敏感演变稳定性分析

20 a 间黄土高原生态敏感类型演变次数0~4 次的面积占比依次为29.07%、32.99%、25.50%、11.24%、1.20%,变化0 次和1 次的面积占比高达62.06%,演变总体比较稳定,其中变化1 次的面积占比最大,集中分布于中西部地区,变化4 次的面积占比最小,仅在沙地和农灌区、黄土高塬沟壑区、黄土丘陵沟壑区聚集分布(图4)。通过与四大生态分区空间叠加发现,没有变化的地区与长期稳定区的空间重叠率为100%;变化1 次的地区与生态改善区的空间重叠率最高,为73.32%;变化2 次的地区与波动稳定区空间重叠率最高,为88.16%;变化3 次的地区与生态恶化区空间重叠率最高,为31.51%;变化4 次的地区与波动稳定区空间重叠率最高,为3.1%。变化3 次的地区主要分布在沙地和农灌区、黄土高塬沟壑区西部、土石山区及河谷平原区南部,这些地区生态敏感性演变较差,亟需引起关注。

图4 2000—2020 年黄土高原生态敏感性地理信息演变稳定性图谱Fig.4 Ecological sensitivity geographical information evolution stability map in the Loess Plateau from 2000 to 2020

2.3 影响因素分析

为获取影响黄土高原生态敏感性的主要因子,对2020 年构成生态敏感性的各因子进行探测(表6)。结果显示,NDVI、降水量、干燥度对生态敏感性的解释力最大,是黄土高原生态敏感性的主要影响因素;土地利用程度、土壤含水率、高程、温度植被干旱指数、土壤质地对生态敏感性的解释力在0.1~0.2 之间,对生态敏感性的影响较小;其余因子对生态敏感性的影响甚微。交互探测结果表明,双因子间的交互作用是影响黄土高原生态敏感性的主要形式,任意一个因子与其他因子的交互作用均大于自身对生态敏感性的解释力,主要表现为双因子增强作用和非线性增强作用,NDVI、降水量与其他因子的交互作用均大于0.5,其中NDVI 和土壤含水率交互作用最强(0.70),其次是降水量和土壤含水率(0.68)。NDVI 和降水量以及两者与其他因子的交互作用对于黄土高原生态敏感性具有一定的驱动作用。

表6 2020 年黄土高原因子探测及交互探测q 值结果Table 6 The q-value results of the factor detection and interactive detection in the Loess Plateau in 2020

越来越多的研究表明,生态敏感性由自然因素决定,在这种情况下,生态修护措施将显得越来越有效[42],通过退耕还林工程改善气候,增加降水可有效降低黄土高原的生态敏感性。但植被覆盖度、降水与生态敏感性之间并非简单的线性关系,植被覆盖度的增加短期内会带来一定的生态效益,但植被生长必然会消耗大量的水分,尤其是在干旱和半干旱的黄土高原地区,植被生长以土壤水为主要来源,而土壤中的水分主要靠降水补给,在年降水量低(<470 mm)的地区高密度种植,将会造成植被缺水死亡,从而加剧水土流失[43-44]。因此,降低黄土高原生态敏感性不仅要关注植被种植总量,更要平衡好不同地区植被与降水量之间的关系。

2.4 生态敏感性治理分区

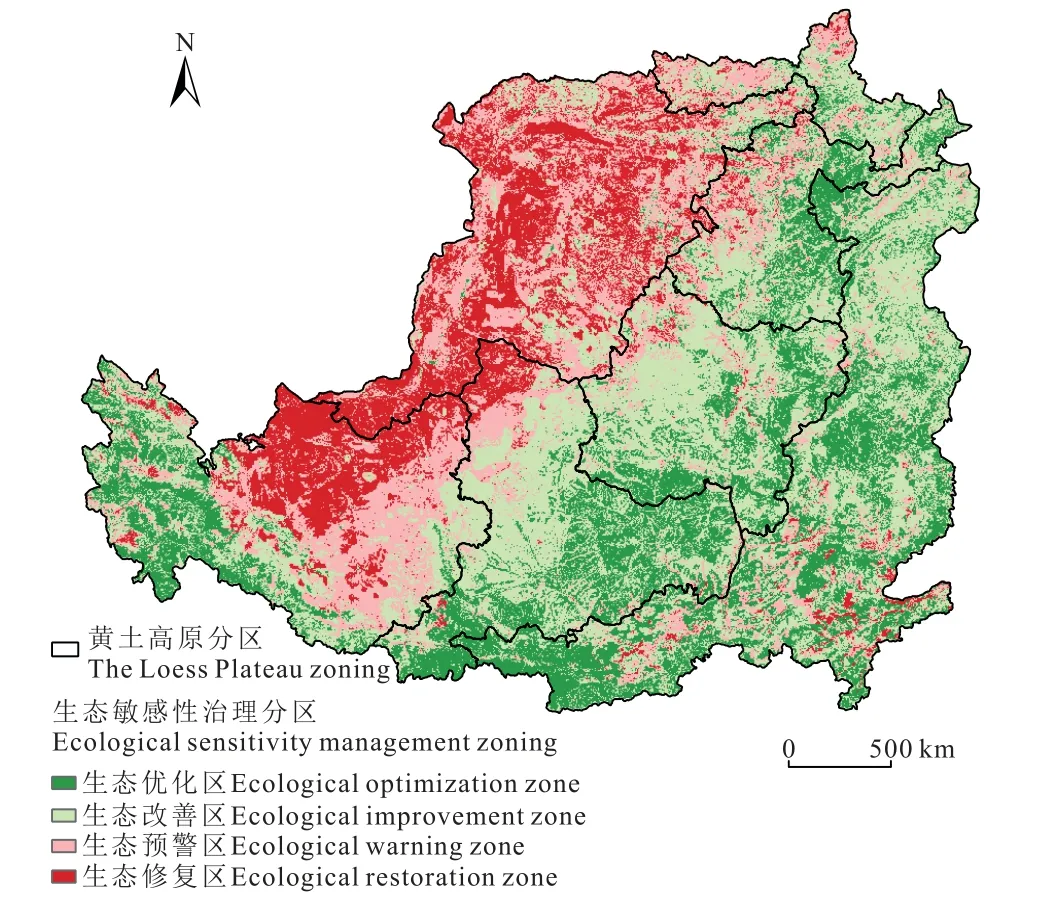

2030 年黄土高原生态敏感性空间分布、生态敏感性治理分区如图5 和图6 所示。

图5 2030 年黄土高原生态敏感性空间分布Fig.5 Spatial distribution of ecological sensitivity in the Loess Plateau in 2030

图6 黄土高原生态敏感性治理分区Fig.6 Ecological sensitivity management zoning in the Loess Plateau

2030 年黄土高原生态敏感性空间分布依然呈现出西北高、东南低的分布特征,不敏感、低度敏感、中度敏感、重度敏感、极敏感类型面积占比分别为18.81%、25.00%、24.11%、22.27%、9.81%,低度敏感类型将是2030 年黄土高原的主要敏感类型(图5)。

科学划分生态敏感性治理分区对于降低生态敏感性,提高生态系统的系统性和完整性具有重要意义。以往研究多采用单一的静态或动态视角进行治理区的划分,黄土高原部分区域生态敏感性在时空上呈现波动转移的动态特征,这一区域应是生态敏感性治理和修复的重点地区,同时,在治理规划过程中纳入未来生态敏感性分布格局,将更有利于高敏感区的早日确立和保护。鉴于此,本文采用“过去与未来”“动态与静态”相结合的方法,利用2000—2020 年黄土高原生态敏感性地理信息演变图谱(图3)、地理信息演变稳定性图谱(图4)和2030年黄土高原生态敏感性分布格局(图5)构建黄土高原生态敏感性治理分区,力求为黄土高原生态敏感性治理和改善提供更为精确的参考。其具体操作为:生态敏感性地理信息演变图谱中21 类演变特征按生态敏感性由优到差,重分类为9 类,赋值为1~9;演变稳定性图谱按变化次数由低到高重分类为5 类、2030 年敏感性分布格局按敏感性由低到高重分类为5 类,分别赋值为1、3、5、7、9。随后将三者重分类结果采用空间叠加法构建生态敏感性治理分区,采用自然间断法,将其划分为生态优化区、生态保护区、生态预警区、生态修复区(图6)。

生态优化区生态环境优越,是黄土高原提供生态系统服务功能最主要的来源,可保持现有的生态治理措施并适当进行优化;生态改善区生态环境较好,但仍存在少量生态问题,需采取恰当的生态治理措施对其进行改善;生态预警区生态环境较差,面临着生态恶化的风险,应加强对该地区的生态监测,及时发现生态恶化的区域并采取治理措施;生态修复区生态环境最差,急需进行生态修复,以满足人类对美好生态环境的需求。生态敏感性治理分区面积占比由高到低依次为生态改善区(37.51%)、生态优化区(24.02%)、生态预警区(22.57%)、生态修复区(15.89%),生态改善区面积占比最大,说明近些年来黄土高原生态治理工程发挥了积极成效,生态环境明显改善。在空间上,生态优化区主要位于黄土丘陵沟壑区、土石山区及河谷平原区以及黄土高塬沟壑区的东部和西南部地区,生态改善区在生态优化区的基础上继续向西北方向延伸,生态预警区主要位于沙地和农灌区以及黄土高塬沟壑区的中西部地区,生态修复区在生态预警区的基础上向西北方面缩减,治理难度呈现出由东南向西北递增的趋势。

3 结论

基于2000—2020 年多年数据,采用“DPSIR”框架,耦合空间距离指数模型和全排列多边形图示指标法计算黄土高原综合生态敏感性指数,基于地理信息演变图谱研究其时空演变特征,利用地理探测器探测驱动因子,最终划分生态敏感性治理分区,为黄土高原生态环境治理和优化提供参考。得到以下结论:

1)2000—2020 年,黄土高原生态敏感性表现出西北高、东南低的分布特征;在时间上表现为先增加后下降的趋势,低敏感类型先减少后增加,高敏感类型先增加后减少,生态环境向好的方向发展;

2)2000—2020 年,黄土高原生态敏感性转移类型以波动稳定型为主,不敏感和低度敏感转入面积大于转出面积,中度、重度和极敏感类型转入面积小于转出面积;生态改善区面积占比最大(35.17%),生态恶化区面积占比最小(9.58%);变化0 次和1 次的面积占比62.06%,黄土高原生态环境演变稳定向好;

3)2000—2020 年,黄土高原生态敏感性各驱动因素中,NDVI、降水量对生态敏感性的影响程度最大,双因子间的交互作用是影响黄土高原生态敏感性的主要形式,NDVI 和降水量以及两者与其他因子的交互作用对于黄土高原生态敏感性具有明显的驱动作用;

4)2030 年黄土高原依旧呈现西北高、东南低的分布特征,低度敏感将成为主要敏感类型;生态敏感性治理难度由东南向西北递增,沙地和农灌区以及黄土高塬沟壑区的中西部是生态敏感性治理的重点地区。

本文针对黄土高原生态敏感性时空演变特征进行了有益的探索和尝试。在指标计算方面,借鉴相关学者对生态敏感性的计算方法进行了改进,耦合空间距离指数模型和全排列多边形图示指标法进行计算,即考虑了不同指标层各因子之间的相互关系,又在最大程度避免了主观因素及单一方法对结果的干扰,但目前指标计算尚未形成统一的方法,本文所使用的方法并不能完全保证结果的准确性,在今后的工作中,还应加强对指标体系的理论研究以及对计算结果的检验工作,通过试验找到最适宜的计算方法。在划分生态敏感性治理分区时,基于动静结合视角,将2000—2020 年生态敏感性演变特征及2030 年生态敏感性分布特征进行叠加,相较于以往研究,分区结果具有一定的前瞻性,然而,治理分区有必要结合驱动因子,以增强结果的综合性,在未来的研究中,可将驱动因子纳入治理分区的划分依据中,通过与预测模型结合,开展不同气候背景或政策背景下治理方案的制定,进一步丰富治理分区的科学内涵。