长江下游地区中更新世下蜀黄土沉积的古气候意义

程星宇,朱晓雨,蒲 阳,何 同,

(1.南京信息工程大学 地理科学学院,南京 210044;2.南京大学 地球科学与工程学院,南京 210023)

长江中下游地区的下蜀黄土是中国南方第四纪地层的重要组成,对重建中更新世以来南方古气候具有重要意义。目前关于下蜀黄土的年代(赖忠平等,2001;武春林 等,2006;任翌成 等,2020)、物源(王爱萍 等,2001;刘梦慧 等,2021;)和气候学研究(张建新 等,1994;张建军 等,2000;李徐生 等,2001,2002;陈玉美 等,2014)已做了许多工作。已有的气候地层学研究表明,下蜀土所蕴含的气候记录很可能包含了多次冰期气候旋回,如镇江大港下蜀土标准地层剖面(李徐生 等,2002)、南京燕子矶剖面(黎兴国 等,1993;Wang et al., 2018)和南京老虎山剖面(Li et al., 2007)等。但已有研究指出,下蜀黄土沉积广泛分布于长江河谷和阶地,由于受到长江输沙作用动力过程影响(Yi et al., 2018),下蜀黄土地层时常被河流切穿和改造。由于河流物质输入,临近河岸的下蜀土剖面受到频繁的沉积速率变动的影响,不是典型的连续加积型黄土堆积。

据野外考察发现,位于较高地势的长江河岸阶地上的下蜀土地层,具有清晰可辨的古土壤,属于中更新世以来发育的黄棕壤(毛龙江 等,2006;2007)。在长江中下游地区广泛出露的古土壤很可能记录了海平面变化(邓兵 等,2004)和长江历史水位变化(李从先 等,1999)等环境演变。对这些野外判别标志明确的古土壤的深入研究,抑或可以揭示中国南方第四纪气候由暖湿转冷干的过程。已有的磁性地层学研究显示,对下蜀土剖面进行系统的磁化率测试,并结合已发表的剖面(张建军 等,2000;李徐生 等,2002)进行比对,可以在细节上确立这些古土壤层的时空分布。

老山山麓下蜀土剖面是长江中下游地区加积型黄棕壤古土壤沉积序列的代表性剖面。本文对老山山脉进行考察和探勘,发现了古土壤野外标志清晰,地层沉积厚度较大的盘城剖面和浦乌路剖面。针对新挖掘剖面进行了详细的磁化率分析,结合镇江大港(李徐生 等,2002)和老虎山标准地层(Li et al., 2007)年代学数据,比较分析中更新世50 万年以来的古土壤标志层,进一步将老山山麓下蜀土剖面与相邻的泰山新村剖面(綦琳 等,2020)和相距较远的镇江大港和江南老虎山剖面进行空间对比,旨在通过古土壤标志层确立古土壤层的厚度、沉积速率、磁化率强度等物理化学参数,进而探讨本研究剖面与上述地点的下蜀土在沉积特征方面的联系。在多剖面对比的基础上,分析沉积速率变化对磁化率气候代用指标的影响,提取单一由成壤贡献的磁化率校准值,讨论形成下蜀土沉积序列的气候动力机制。以期为区域气候变化与古气候研究提供新的科学论据。

1 材料与方法

1.1 下蜀土剖面描述

野外调查发现,长江中下游宁镇地区的下蜀土广泛分布于长江两岸河流阶地,但地层厚度相差很大。厚度一般在5~10 m,但薄者厚度1 m以内。厚者如江南老虎山剖面(Li et al., 2007),江北泰山新村剖面(綦琳 等,2020),栖霞燕子矶剖面(黎兴国 等,1993)以及镇江大港剖面(李徐生 等,2002),下蜀土剖面厚度分别达到10、16、20 和59 m。

本文研究区老山山脉南麓,广泛发育下蜀黄土,红棕色-黄棕色的古土壤条带分布在地势相对较高的山前河流阶地上,盘城剖面(32°09′11″N,118°42′26″E)和浦乌路(32° 00′54″N,118°34′54″E)的位置见图1-a,2 处剖面分别位于老山山脉的东北侧和西南侧。

图1 研究区域和采样位置(a)以及盘城剖面周边情况(b)、上部(c)和下部(d)Fig.1 Study area and sampling site location(a), the environment around(b),upper section(c), and lower section(d) of the Pancheng profileand

盘城剖面厚12 m,最上部植物根系和虫孔较多,其余部分质地紧密呈块状结构,由颜色较深的古土壤层与颜色较浅的黄土层依次叠加分布。根据野外观察和岩性判别,呈红色至红棕色的为古土壤层(图1-b),而黄土层下伏于古土壤层,呈黄色至棕黄色(图1-c)。土体古土壤层的下方,与黄土层的交界处,常见丰富的铁锰胶膜。盘城剖面野外地层照片及特征见图1-c、d,未见水流直接作用的痕迹,也未见长江中下游区域常见的网纹状结构。

浦乌路剖面厚度约12 m,最上部受到人类活动的影响,部分地层侵蚀缺失。据野外观察,浦乌路剖面与盘城剖面野外岩性特征十分相近,清晰可辨3 层主要的古土壤层。古土壤层相比黄土层颜色较深,含有较多的铁锰胶膜,与下伏黄土层依次叠加分布。浦乌路剖面同样质地紧密,未见到水流作用痕迹。

本文在去除表层浮土后,挖掘获得下蜀土新剖面。以10 cm 为间隔,对全剖面系统采样,盘城剖面和浦乌路剖面共采集块状样本239个。

1.2 实验室样本处理与磁化率测试

土壤样本在实验室内经自然风干处理。风干后的样品使用2 mm 孔径筛除植物根和少量砾石。在磁学参数测试之前,使用保鲜膜包好10 g左右样本至于圆柱体小盒内。使用英国产Bartington MS2 型双频磁化率仪测定低频(0.47 KHz)磁化率值(χlf),并计算单位质量磁化率(χ)。本文未测量高频率(4.7 KHz)质量磁化率(χhf)。样本前处理与磁化率测试在南京大学金属矿床成矿机制国家重点实验室完成。

2 结果分析

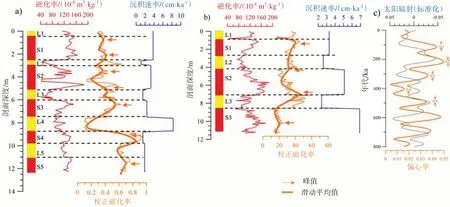

根据低频磁化率χlf的测试结果,盘城剖面(图2-a)的磁化率χlf值范围为(44~186)×10-8m3/kg,数值波动幅度较大。磁化率曲线自上而下,可划分为3 个峰值段,即平稳高值段(0~1.8 m)、高值波动段(2.5~5.5 m)以及峰值段(5.7~6.5 m)3 个磁化率高χlf值段。全剖面最高值(186×10-8m3/kg)和最低值(44×10-8m3/kg)均出现在高值波动段,这一层位的磁化率χlf值峰谷波动幅度大(见图2-a)。磁化率曲线的上述3个峰值段,与临近的泰山新村剖面(綦琳 等,2020)具有可比性(图2-b),分别对应泰山新村剖面的古土壤层S1、S2 和S3。据磁化率曲线分析结果,在盘城剖面9 m深处和11 m深处,磁化率χlf值达到峰值140×10-8m3/kg,可与镇江大港剖面的古土壤层S4 和S5 进行比对。本研究的盘城剖面S4 和S5 两处古土壤层比过去研究的泰山新村剖面(綦琳 等,2020)的底部更深。

图2 下蜀土地层空间对比(a.盘城;b.泰山新村;c.浦乌路;d.大港;e.老虎山)及中更新世以来古土壤层(S)和黄土层(L)的划分Fig.2 A spatio-temporal comparison of the stratigraphy for Xiashu loess deposits (a.Pancheng profile; b.Taishanxincun profile; c.Puwulu profile; d.Dagang profile; e.Laohushan profile) and the loess layers(L) and paleosol layers (S) were shown and noted for each profile

根据野外岩性观察,结合地层磁化率曲线,在盘城剖面的上部发现了3层古土壤S1、S2和S3(见图2-a),得到了浦乌路剖面(图2-c)的独立验证。浦乌路剖面磁化率χlf值范围为(45~188)×10-8m3/kg,波动范围与盘城剖面一致。浦乌路剖面磁化率χlf值也包括3 个磁化率高值段,磁化率χlf峰值分别位于1.1、5.8 和10.2 m 处,χlf峰值达到150×10-8、180×10-8和170×10-8m3/kg。3个磁化率χlf值高值段,对应古土壤层S1、S2 和S3。在老山山脉周边,盘城剖面和浦乌路剖面以及泰山新村剖面(綦琳 等,2020)一致记录了S1、S2 和S3 这3 层古土壤,在区域空间内可进行追溯,这与野外观测过程将3层古土壤作为中更新世以来的标志层是一致的。

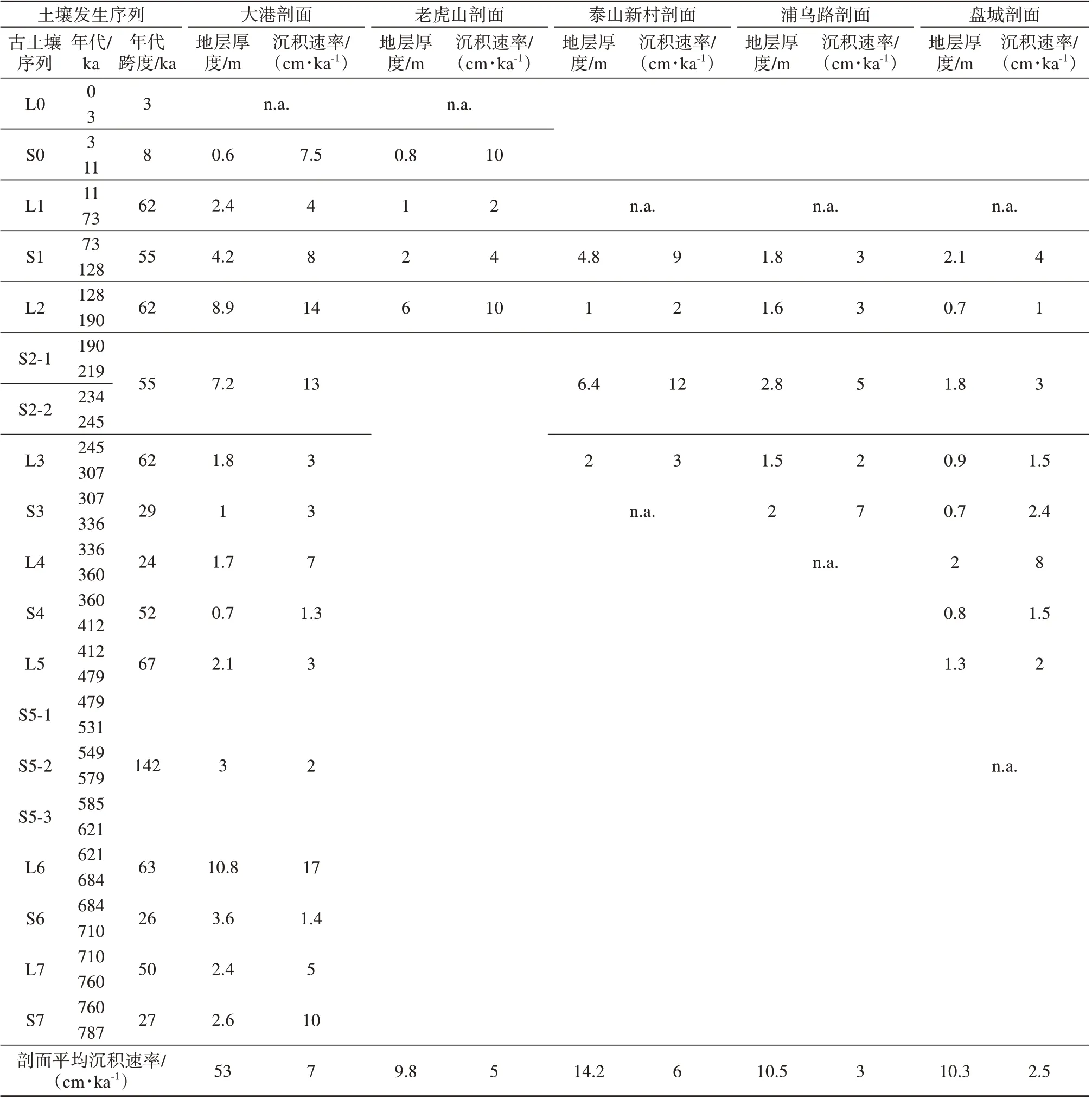

磁化率对比分析结果(图2、表1)显示,下蜀土沉积序列在同一时代的地层层厚呈较大的空间差异。古土壤层S1在大港和老虎山剖面,层厚4.2和2 m,在泰山新村、浦乌路和盘城剖面厚度分别为4.8,1.8和2.1 m。第二层古土壤S2,在大港厚度为7.2 m,在泰山新村、浦乌路和盘城剖面厚度分别为6.4、2.8 和1.8 m。第三层古土壤S3 在大港厚度较薄,为1 m,在浦乌路和盘城分别为2和0.7 m。

表1 下蜀土地层层序与沉积速率变化Table 1 The mass accumulation rate (m/ka) for the loess and paleosol layers of the Xiashu loess deposits

不仅是同时代地层层厚存在空间差异,间冰期形成的古土壤(S1、S2 和S3)与冰期形成的下伏黄土(L2、L3 和L4)的相对厚度也呈现变化。大港剖面古土壤S1厚度(4.2 m)远低于下伏黄土L2厚度(8.9 m);在老虎山剖面,S1 厚度(2 m)同样远低于L2 厚度(6 m)。但在泰山新村剖面,S1厚度达到4.8 m,超过L2 厚度(1 m),浦乌路剖面和盘城剖面的S1 层厚度,也超过下伏L2 层厚度(见表1)。第二层古土壤S2,在大港剖面厚度为7.2 m,远超过下伏L3厚度(1.8 m),这一特点在泰山新村剖面(S2厚度6.4 m,L3厚2 m),浦乌路剖面(S2 厚2.8 m,L3 厚1.5 m)和盘城剖面(S2 厚1.8 m,L3 厚0.9 m)均一致(见表1)。第三层古土壤S3 在大港剖面较薄,为1 m,下伏的黄土层L4 为1.7 m;盘城剖面S3厚度为0.7 m,黄土层L4为2 m(见表1)。

3 讨论

3.1 下蜀土间冰期和冰期沉积速率的变化

中国北方黄土高原地区的古土壤和黄土组成的风成沉积很好地记录了间冰期和冰期气候旋回(Heller et al., 1986)。中更新世以来的多个冰期时段,形成了沉积速率较高的黄土沉积,而间冰期时段形成的古土壤具有较低的沉积速率(Kohfeld et al., 2003; Stevens et al., 2016)。然而,黄土高原广泛出现的这一规律,在南方下蜀土地层并不符合。可以看出,第二层古土壤层S2的厚度远超过下伏的黄土L3层厚,这一特点同时在多条下蜀土剖面(图2-a、b、c、d)出现。根据下蜀土标准剖面,镇江大港下蜀土的年代学框架(李徐生 等,2001;2002),换算获得中更新世以来的每一层黄土和古土壤的年代跨度(见表1)。本文计算得出镇江大港,泰山新村,浦乌路和盘城剖面古土壤层S2的沉积速率分别为13、12、5和3 cm/ka(见表1),明显超过下伏黄土层L3的沉积速率(3、3、2和1.5 cm/ka)。

相比北方黄土高原黄土沉积速率远高于古土壤的特点,南方下蜀土在间冰期发育的古土壤层沉积速率超过冰期黄土,这进一步说明下蜀土与北方黄土的沉积动力学很可能存在机制性的差别。黄土高原冬季盛行冬季风,冰期时冬季风搬运力更强,将黄土高原以北沙漠表层砂向南搬运,形成的冰期黄土沉积速率高,反之,间冰期的古土壤沉积速率低。长江下游河谷广泛发育河漫滩地貌,为临近的河流阶地位置下蜀土堆积提供充足的物源(Liu et al., 2014; Zhu et al., 2021)。间冰期时段,全球海平面上升(邓兵 等,2003),长江流域降雨量同步增长,有利于长江水位的升高。二者叠加导致长江干流径流量增加,为下游地区的河漫滩提供了充足的物源。河漫滩沉积物在冬季受干冷的冬季风气候影响(李徐生 等,2002),在地势相对较高的河谷阶地位置形成下蜀土风成堆积物。反之,冰期径流量减少,河漫滩的物源供应减弱,不利于古土壤的快速堆积。冰期的冬季气候更加干冷,沿河谷地带形成局域性的大风天气,风蚀作用强烈不利于风成物质堆积(杨军怀 等,2020)。

不只是古土壤层S2,第一层古土壤S1 也呈现较大的层厚度(图2),特别是在泰山新村(见图2-b)和盘城剖面(见图2-a),S1 层的厚度远大于下伏黄土L2 层(见表1)。本文计算了多个下蜀土剖面的S1 和L2 层的沉积速率,泰山新村,浦乌路和盘城剖面S1层的数值(9、3和4 cm/ka)超过L2层(2、2.7 和1 cm/ka),但镇江大港和老虎山剖面的S1 层沉积速率(8 和4 cm/ka)只有L2 层(14 和10 cm/ka)的大约一半。位于长江北岸老山山麓的泰山新村、盘城和浦乌路剖面相距现代长江干流大约10 km(图1-a),拥有广阔的河漫滩,而江南一侧的老虎山以及镇江大港剖面,由于缺少宽阔的河漫滩,在间冰期时段S1层古土壤的沉积速率不及上述3个剖面。

相较于古土壤层S1 和S2,第三层古土壤S3(图2-a、d)的发育厚度明显小于下伏黄土层L4。镇江大港和盘城剖面S3 层的沉积速率分别为3 和2.4 cm/ka,而下伏L4 层为7 和8 cm/ka(见表1),说明相比S1和S2两个厚层古土壤,S3层古土壤的发育条件不如前者。

3.2 下蜀土沉积序列的连续性

下蜀土沉积与北方黄土相似,受到冰期和间冰期气候旋回控制,冰期形成黄土而间冰期形成古土壤(郑乐平 等,2002)。间冰期河流水位高,不仅影响下蜀土在间冰期的物源,还影响古土壤的发育(邓兵 等,2003)。间冰期河流水位高,长江下游低洼地带洪水频发(Xu et al., 2019),为河漫滩提供了丰富的物源,并且在干冷的冬季被近地表风搬运至地势较高的河流阶地形成连续的风成堆积(杨军怀 等,2020)。洪水泛滥对河漫滩物质堆积通量的影响很大,形成了河漫滩位置沉积通量的波动(Yi et al., 2018),并很有可能导致间冰期下蜀土堆积物在短尺度内的沉积间断。对于此质疑,首先应当判别古土壤层是否出现过沉积间断。

图3为下蜀土古土壤层和黄土层沉积速率(见表1)与世界主要类型沉积物的地层沉积(Sadler et al., 1981)连续性的比较。其中,下蜀土层序的沉积速率与世界主要类型沉积物分布的区间重叠,但下蜀土与陆相洪积、大陆边缘海沉积、深海沉积和湖泊沉积的数值区间特征存在明显差别。随着地层观测厚度加大,在计算沉积速率的统计标准按照更长的时间尺度,如观测尺度从千年变更为百万年,沉积速率的观测值会比实际值偏小(图3)。数值区间表现为观测地层厚度越大,沉积速率观测值越小,即沉积速率名义值与观测时间尺度成反比。观测时间尺度达到百万年,观测的地层层厚越大,出现沉积间断的概率非常高,而采用较小的观测时间尺度如千年,可以认为地层的局部仍是连续的(William et al., 1991),这是已有研究依据沉积地层学获得的结论。以此为参照,下蜀土古土壤层的沉积速率,如果出现沉积间断,也应该出现观测地层厚度与沉积速率呈反比关系。然而,下蜀土古土壤层和黄土层的沉积速率(见表1)与地层层厚均呈现正比例关系,即随着观测地层厚度增大,沉积速率等比例增加。这说明在冰期和间冰期观测尺度,下蜀土是沉积连续的。

图3 下蜀土堆积序列古土壤和黄土层沉积连续性判别Fig.3 Critiron for the stratum discontinuities in terms of the Xiashu deposits

此外,本研究的5个下蜀土剖面的全剖面沉积速率平均值(2.5~7 cm/ka,图3)介于古土壤和黄土层数值(1.3~17 cm/ka,见表1)之间,这进一步说明下蜀土古土壤和黄土层在轨道尺度上沉积连续。这与已有对下蜀土层序的研究(赖忠平 等,2001;李徐生 等,2001;武春林 等,2006;陈玉美 等,2014;Wang et al., 2018; Yi et al., 2018)一致。本文通过Sadler沉积连续性模型的判别,并不排除在更短的观测尺度上,下蜀土可能存在千年甚至数千年的沉积间断。

3.3 中更新世以来下蜀土沉积速率变化的古气候机制

风成沉积在形成过程中,冰期和间冰期不同的沉积环境和气候条件对地层磁性的影响不同。间冰期气候较为温暖湿润,形成的古土壤层低频磁化率χlf值较高,反之,较为干旱寒冷的冰期,形成的黄土层χlf值较低(An et al., 1991)。下蜀土序列中的古土壤和黄土层,具有相似的磁化率变化特征(图4-a、b)。古土壤相比于黄土,低频磁化率χlf值较高的原因与磁性矿物含量有关,温暖湿润的间冰期气候有利于古土壤生成更多的次生磁性矿物(Deng et al., 2006)。

图4 下蜀土地层磁化率变化曲线校正(a.盘城剖面;b.浦乌路剖面*;c.800 ka以来太阳辐射与地球轨道偏心率)Fig.4 Corrected magnetic susceptibility curve for Pancheng profile (a) and Puwulu profile (b),the insolation and eccentricity between 800 kyr and present(c)

前人对风成沉积磁化率的研究(Porter, 2001)表明,风成沉积的磁化率χlf值同时受到年均降雨量(An et al., 1991)和沉积速率(Kohfeld et al., 2003;Stevens et al., 2016)的控制。较高的年均降雨量通过提高土壤湿度,利于土壤生成更多的次生磁性矿物,进而升高了磁化率χlf值;而更高的沉积速率,稀释了成壤过程形成的磁性矿物浓度,使得磁化率χlf值降低。因此对磁化率χlf值的冰期-间冰期旋回的机理性解释,需要同时考虑土壤湿度和沉积速率2个关键因素。

下蜀土多个古土壤层具有高沉积速率(S1 和S2,图4-a、b),稀释了成壤成因的次生磁性矿物浓度,导致间冰期时段的磁化率χlf测量值偏低,使得磁化率χlf值的冰期和间冰期旋回偏弱。本文通过校正沉积速率,获得标准化沉积速率(1 cm/ka)情形下的磁化率校正值,其冰期和间冰期旋回变化更真实地反映次生磁性矿物浓度。对盘城剖面(图4-a)和浦乌路剖面(图4-b)的初始磁化率χlf值除以沉积速率进行修正,再滑动平均降噪。校正公式为:

磁化率校正曲线的旋回变化更加明显,磁化率校正曲线的峰值和谷值分别对应于间冰期和冰期。盘城剖面(图4-a)的古土壤层S1、S2、S3、S4和S5均呈现峰值,而黄土层L2、L3、L4、L5分别对应低谷。类似地,浦乌路剖面(图4-b)的古土壤层S1、S2 和S3 出现峰值,而在黄土层L2 和L3 出现谷值。经过沉积速率校正后的磁化率曲线,清晰记录了中更新世以来的5次冰期-间冰期旋回,说明长江中下游地区较为强烈的化学风化(Hong et al., 2013)以及沉积序列的早期成岩作用(Hu et al., 2009)对下蜀土中的次生磁性矿物的溶解作用有限,并没有影响成壤成因的次生磁性矿物在地层中的分布。

盘城和浦乌路剖面记录的5次间冰期—冰期气候旋回变化,可能反映下蜀土沉积序列中古土壤的发育受到全球冰量的控制。首先,下蜀土的物源,来自长江河谷沿岸的宽阔河漫滩(Liu et al., 2014;Zhu et al., 2021)。间冰期时段长江干流径流量大和输沙量高,为河漫滩提供了丰富的松散沉积物,为冬季地表风的二次搬运形成下蜀土提供了物质基础。间冰期河漫滩较高的沉积通量,使得古土壤层S1 和S2 的沉积速率大大超过下伏黄土层L2 和L3(见图4)。其次,成壤成因贡献的磁化率突显10万年主周期(图5-b),S1、S2、S3、S4和S5这5层古土壤发育的年代(见表1)和地球轨道参数偏心率周期(10万年)的最大偏心时段同步(图4-c)。轨道偏心率周期被认为主导了中布容事件以来的全球冰量变化(Cheng et al., 2016)。全球冰量变化影响了海平面高度以及长江流域的降雨量,导致长江干流水位的明显升降,促进长江中下游地区古土壤的强烈发育。再次,从古土壤的沉积速率和发育层厚看,长江下游地区中更新世以来古土壤层S1、S2和S3的古土壤发育条件很可能超过古土壤层S4。S1、S2 和S3 发育期,对应的偏心率周期最大偏心角(图4-c)超过S4 发育期。最后,近50 万年来偏心率最大值出现在S2发育期(图4-c)。无论是本文的盘城和浦乌路剖面(图4-a、b),还是已有研究的镇江大港(李徐生 等,2002)、老虎山(Li et al., 2007)和泰山新村剖面(綦琳 等,2020),一致在S2层出现古土壤沉积厚度大和沉积速率高的特征(见图2)。据此推断该时期区域性成壤发生作用的范围达到最大值,这很可能与该时期长江水位高度升高至近50万年来的最大值有关。长江下游高水位的持续水文状态使得河谷地带发育出宽阔的河漫滩地貌(Xu et al., 2019),导致S2 层古土壤在成壤发育条件上达到最佳。

图5 功率谱密度分析(a.磁化率χlf值;b.校正磁化率)Fig.5 Power spectral analysis on the periods for (a) magnetic susceptibility (χlf) and(b) corrected magnetic susceptibility

4 结论

基于野外考察和低频磁化率的实验室分析,盘城下蜀土剖面和浦乌路剖面磁化率波动范围基本一致,均出现了3 个峰值段,由3 层古土壤组成即古土壤层S1、S2和S3,与已有研究的泰山新村剖面、镇江大港剖面和江南老虎山剖面结构相似。研究发现:1)不同剖面的古土壤S1、S2和S3的厚度呈现较大的空间差异。通过空间地层比对确立年代控制点,采用镇江大港下蜀土剖面的时间标尺,计算盘城和浦乌路下蜀土剖面的沉积速率,发现古土壤层S1和S2 的沉积速率显著超过下伏黄土L2和L3 层,这与黄土高原地区黄土层的沉积速率大于古土壤的状态相反。古土壤层S1 和S2 较大的层厚以及较高的沉积速率,很可能受到区域水文状态的控制。2)本文对沉积速率进行标准化,获得1 cm/ka 沉积速率条件下的磁化率校正值,还原了下蜀土堆积以后通过成壤作用新形成的磁性矿物的浓度。校正后的磁化率曲线清晰记录了最近发生的5次冰期-间冰期旋回,与地球轨道参数偏心率的周期吻合。3)冰消期高纬度冰盖的快速消融与长江流域降雨量的增长同步,导致长江下游水位显著上升,对长江下游地区的土壤发生条件产生重要影响。本研究为区域古气候研究提供了新的科学依据,待补充更多数据后,未来可以论证长江下游河谷下切与风尘堆积形成之间的内在机制。目前论文的结论仍然较为初步,尚需经过严格的年代学验证。