地缘政治区及国家聚合-分离指数构建与应用

——以东南亚为例

胡志丁,黄艺丹,张 喆

(华东师范大学 a.城市与区域科学学院;b.全球创新与发展研究院,上海 200062)

世界各地缘政治区的版图处于风云变幻中。不同时期,世界各地缘政治区存在国家间相互斗争的“分离”态势和国家间联合结盟“聚合”倾向。十四世纪至二战期间,欧洲大陆国家间战火连绵,二战后欧洲加速了一体化的发展,成为地区主义实践的成功典范。而2016年的“英国脱欧”事件似乎正将引发欧洲一体化逆潮(高奇琦 等,2019)。西欧经历了从割裂战争到地区联合,再到分歧加深的动态发展演化过程。而同样小国林立,权力结构复杂、资源宗教矛盾突出的中东地区,各国之间长期处于矛盾频发、割裂斗争的状态。在北美大陆,美国强势主导区域合作态势,国家间力量差距悬殊却形成了较为稳定的地区组织——北美自由贸易区。而南亚大陆的印巴两国虽然国力有差距,但由于大国介入,相互制衡、争锋相对,其区域合作态势始终遭受“安全困境”的影响(郎平,2014)。可以看出,同一个地区在不同时期,以及不同区域之间存在不同的聚合分离趋向。从国家尺度上看,域内各个国家也 会形成各自的聚合分离趋向。即使西欧地区总体趋于聚合,英国却长期存在脱离欧洲大陆发展的倾向。而德国则在不断深化与西欧各国的合作,在经济政治和安全防务领域试图成为欧洲的领导者(Bachmann et al., 2016)。可见地区、国家尺度均存在不同程度的聚合-分离态势,本文构建的聚合-分离指数,旨在从国家和超国家层面分析地区内共同发展或割裂发展的趋势及程度。本文的研究尺度包括地缘政治区单元和国家单元,地缘政治区(Geopolitical Region)是30 多年前由索尔·科恩(Cohen S B)提出,由地缘战略区(Geostrategic Region)细分而来,其划分标准为内部地缘政治的统一性。由于其直接导源于地理区域,也表达了地理特征的统一性,因此这种单元可以为共同的政治经济活动提供基础。区位的邻近和资源的互补,是区分地缘政治区的标志(科恩,1991)。本文的地缘政治区代表地理和政治经济单元的区域的集合,本文案例东南亚正是地理单元和形成共同政治经济活动的地缘政治区单位。

1950 年,哈特向(R·Hartshorne)提出“国家职能说”,强调向心力和离心力对政治单元结合的作用。他认为当某地区与外部国家的紧密程度超过与本国各地区的关系时,离心力(Centrifugal Forces)增强;而向心力(Centripetal Forces)则是将不同地区拉在一起组成一个国家的力量。即离心的力量(如不均衡发展)驱使国家分裂,而向心的力量(如强大的“国家思想”)促使国家联合(Hartshorne et al., 1950)。将研究尺度从领域国家放大到地缘政治区,也存在某种离心的力量使得区内国家脱离地区,而共同的经济需求、安全需求和对地区身份的认同加深都会强化地缘政治区内各国的向心聚合过程。哈特向的思想是聚合-分离指数的理论来源。

关于区域“聚合”的相关研究,国内外学者在地区主义演进、区域一体化程度评估、地缘关系联系度等方面都有过类似的探讨。门洪华(2014)深入剖析了地区主义的发展进程和对地区秩序的重塑过程;Hettne等(2000)探析了关系主义和结构主义视角下地理区域内合作、互补、融合的过程;Börzel 等(2016)探析了区域制度建设的路径;Chakma(2020)以南盟为例,分析了南亚地区主义的发展过程和阻碍因素。在区域一体化的程度测度上,Philippe De Lombaerde 整理了区域一体化的综合指数和指标体系(De Lombaerde et al., 2012),通过构建计分板指标模型对全球各大洲的一体化程度进行监测(De Lombaerde et al., 2017),为亚洲的一体化定量监测设立了专门的指标体系(De Lombaerde, 2021)。庞效民(1998)评价了国际性区域经济合作效果;王志等(2021)对具体的地区组织进行了区域一体化程度的测度。部分学者通过构建回归模型等方法,探究不同因素对地区形成制度合作的影响及不同地区制度一体化的形成路径(Powers et al., 2011; Haftel, 2013; Mansfield et al., 2013)。在国家间地缘联系强度的定量测度上,已有多位学者通过社会网络分析、引力模型等方法,对国家间地缘经济关系、地缘政治关系及空间格局进行了量化测度(杜德斌 等,2016;秦奇 等,2018;陈小强 等,2019;赵亚博 等,2019)。当前对地区整体的地缘环境的评价和定量测度有一定的研究基础(胡志丁 等,2013,2014,2020;叶帅 等,2021)。在有关“分离”的研究上,前人对于“去一体化”“分离主义”“孤立主义”均有相关研究。去一体化相关研究聚焦于近年来欧洲地区的去一体化现象研究和背后的理论解释(李明明,2018;田粤皖 等,2020)。而分离主义则聚焦于主权国家内部的分裂分离的影响因素和演进过程(许川,2020)。综上所述,现有对地区主义和区域一体化的演化过程、发展程度、影响因素的研究成果丰硕,但缺乏对地区主义倒退的相关研究,也缺乏对地区长期聚合-分离动态演化过程的定量评估。从制度层面、经济贸易联系层面对地区一体化的研究视角较为丰富,但缺乏对地理层面、结构层面的探讨,缺少全面、综合的定量测算,而聚合-分离指数模型是对评价区域和国家向心发展和分离发展的定量方法的补足。

全球化发展日新月异,跨境互动带来了复杂的经济、社会和政治相互依赖,交通运输技术和通讯的变化创造了新的跨国界互动强度(Baylis et al.,2010),国家和地区的聚合-分离趋向的判别和横向对比难以直观判定。因此,采用聚合-分离模型分析整个地区、各个国家,有助于在国际关系处理、建立合作联盟的过程中做到有的放矢。

鉴于此,本文从地缘环境的综合视角出发,从政治、军事、经济、文化多方面,从本底要素、关联要素、结构要素多层次综合考量地缘政治区及区内国家形成凝聚合力或离心力的影响因素,并建立定量评估的具体指标。从国家和地缘政治区2个尺度,衡量不同时期某国家、某地缘政治区的向区域内向心凝聚融合或远离区域发展的倾向及程度。

1 聚合-分离指数的构建与数据来源

1.1 指数构建的逻辑思路

阿尔弗雷德·W·麦考伊在其2019 年出版的《美国全球权力的兴衰》中指出:“更大的国家在多大的范围存在以及维持了多长时间,取决于特定时期内部和外部的地缘政治环境。内部环境主要在于核心地区的权力以及其维持统治权的能力”(阿尔弗雷德,2019)。同理,某时期某地区内超国家行为体的维持和加深,也深受该时期该地区的地缘环境影响。本文搭建的地缘政治区和区内国家聚合-分离指数体系,以地缘环境评估模型的分析框架(胡志丁 等,2013)为基础,从本底要素、关联要素、结构要素3个维度构建评价指标,从国家层面、地区层面2个尺度分别衡量某地缘政治区及区内各个国家的聚合-分离指数。

1.1.1 本底要素层次 本底要素指影响聚合-分离的国家或地缘政治区自身的自然和社会经济特征的因素。其中自然地理要素中,尤为明显的是地形阻隔和地理位置的影响。尼古拉·查强(2012)在其著作《地缘战略与大国安全》中写道:“一国的地理位置是决定其外交政策的首要因素”。若其国家本身的地理位置和地形条件导致其与所属区域的分离,即某国家在一个独立的地理单元或处于较为边缘、被地形阻隔的区域。一方面增加了该国与域内其他国家的联系成本,另一方面地理位置的边缘性也会导致其地区认同感的降低,从而促使其分离。如日本位于欧亚大陆的外新月形地区,属于欧亚大陆边缘岛国,故其更容易产生“脱亚入欧”的政治思想。

社会经济要素中,政治、经济同质性对于地区凝聚具有重要作用。Powers(2011)认为如果区域内各国在国内治理的基本政治和经济制度上存在严重分歧,则不太可能达成国际合作。Nogues(1993)也指出,创建区域机制协定的可行性取决于成员国是否具有相似的经济或政治体制,认为国家政治体制的相似性将决定它们是否构建特惠协定,并决定特惠协定实施的效力。此外,区域内各国的宗教、语言、民族、信仰等“原生”差异,易使国家间产生隔阂,进而导致分离。反之语言、宗教、文化相同或相似的地区,区域国际组织的发展更容易深入。文化渊源同质性越强,国家和民族间的内聚力越强,各行为主体之间的集体行动能力、解决冲突和矛盾的能力越强(Hettne et al., 2000)。

1.1.2 关联要素层次 关联性要素在形成地区聚合力上有着强大的解释力。功能主义的学者多认为,经济相互依存程度越高,国家间越容易形成超国家的地区制度(Hurrell, 1995)。地缘政治区域内,国家之间经济上的相互依赖、政治上的结盟、文化上的交流与合作能增强区域内国家的相互联系,使其较难脱离于地区向外发展。反之区域内各国间的冲突摩擦会导致该国产生脱离区域发展的倾向。而功能主义的学者多认为,国家间跨国界交流越多,越能塑造出国家间共同利益,产生地区合作动力,形成区域经济一体化。并且由于功能合作“外溢”效应,导致合作范围扩大和程度加深,最终涌现出超国家地区制度(Acharya et al., 2007)。地区经济组织内成员国贸易比重越高,意味着它们经济相互依存程度越深,彼此间共同利益也越多,需要设计出更为强大的地区制度来支撑。紧密的经济联系是区域一体化的基础和动力(De Lombaerde, 2008)。

1.1.3 结构要素层次 结构要素指由关系形成的包括空间层面、物质层面以及理念层面的结构对聚合-分离造成影响的因素。空间层面的结构如某国在区域内所处的相对地理位置(边缘、半边缘、中心),影响该国在地区事务中发挥作用的意愿和能力。如英国位于欧洲的最西部,地理位置边缘且为海岛国家,英吉利海峡将其与欧洲大陆相隔,不利的空间位置在一定程度上导致英国在西欧的各项事务中被动地处于游离状态。相对而言,地处西欧正中心的德国在欧洲大陆上能形成的存在感和影响力更大。

物质结构指军事力量、经济力量在国家之间的不均衡分布形成的结构。对聚合-分离的影响主要体现在某国在该地区经济、政治结构中所处的位置,是否利于其政治军事安全利益以及是否形成稳定向好的经济贸易结构。Laursen(2010)认为,大国在地区制度设计中的作用远远超过小国,权力不对称有助于承诺性制度的出现。此外,还有学者指出,若区域内存在巨大不对等的权力对比,则更容易形成承诺性制度(Forountan, 1993)。政治军事方面,通过衡量某国所处地区内的政治阵营对立情况(是否存在两级对立格局)、在所处阵营掌握的权力大小、其他阵营对其的威胁程度3个方面评价某国在地区政治结构中的所处位置。若区域内政治阵营越复杂、阵营之间越对立、某国在该阵营的实力和权力越小、对立阵营方的实力和权力越大,则越容易出现该国远离该区域的发展趋向。反之,若区域内由单一政治势力主导,各国之间同属一个政治阵营,则越容易出现该国向区域内凝聚向心的情况。即单极霸权越强,越有可能采取排他性制度制衡,而体系权力分布越走向多极,采取包容性制度制衡的可能性越大(He, 2008)。而经济方面,已有研究表明,区域成员国之间的生产价值链互补程度主要反映该地区经济整合与一体化的能力以及是否有足够的市场向心力(Chia, 2014)。多位学者的研究均指出,区域一体化的发展深度依赖于经济体制因素,包括成员国的经济发展水平与经济互补性程度(Fischer, 1993; Balassa, 1994; Laursen, 2010)。故可通过评价区域内是否形成互补的经贸合作关系及其程度衡量聚合-分离值。

制度理念结构包括共同的理念或地区认同的程度和地区制度的正向效益。地区认同对聚合-分离的影响十分显现,建构主义学者多次论证了地区认同对地区向心力凝聚力的正向作用(Terada, 2003)。集体身份认同是支撑地区凝聚的巨大精神力量,若区域内国家形成对超越国家身份的对地区身份的认同,更容易形成地区“共同命运”的意识形态,从而产生一致行动。而制度结构对聚合-分离的影响更像一把双刃剑,当制度力量增强时,区域一体化将呈现外向扩展的倾向。但非正式和低水平的制度化以及制度复杂性(institutional complex)和制度过剩(institutional surplus)现象会阻碍地区的协同发展聚合过程(夏路,2013)。若地区内存在多个包含不同成员国的跨国组织,且跨国组织之间存在制度竞争,制度的重叠与交叉会损害区域制度的有效性,从而影响聚合分离。

1.2 指标体系建立与结果分级

基于以上评估思路,构建包含3个一级指标、9个二级指标以及26个三级指标的地区、国家聚合-分离指数综合评价指标体系(见附表1)。根据附表1中的指标体系,采用模糊综合评价和AHP层次分析法(Analytic HierarchyProcess, AHP)相结合的方法,计算聚合分离指数。AHP层次分析方法用于确定各级评价指标的具体权重,模糊综合评价法用于计算聚合分离的综合值。综合评价结果的分数越高代表越倾向聚合、分数越低代表越倾向分离。

将地缘政治区看作一个整体,地缘政治区和国家2 个尺度从评估逻辑思路上是共通的,可共用1套指标框架。但对于代入计算的具体数据,则需从国家和地缘政治区不同行为体尺度出发选取合适的计算数据。

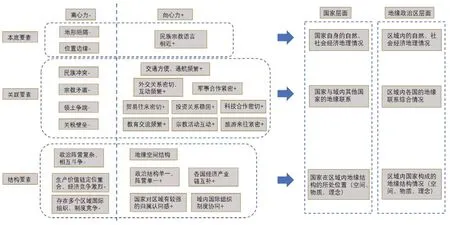

如图1所示,本底要素中的离心力因素为地形的阻隔、所处地理位置的海陆属性,而显著影响聚合的向心力因素则为民族宗教语言等的相近程度。一般拥有海岸线和港口的海陆复合型国家,拥有对外贸易发展的优势与潜力,但不能一概而论,其选择区内贸易或远洋贸易依旧取决于其发展的需要和区域的贸易结构,故为中立影响。但内陆型国家往往较难脱离地区发展,而海洋型国家往往对外贸易在国家经济中占据重要比重,其对外发展的意识更强。在国家尺度上,考量地形阻隔对其影响的具体计算指标应是该国与其他国家是否有客观存在的天险如巨大山脉、海洋、沙漠等地理阻隔,或其是否位于独立的地貌单元。而在区域尺度上,地形阻隔评价的是该区域整体内部阻隔程度,即是否被山脉、海洋、河流等分割成破碎的地理单元。

图1 影响聚合分离的离心力、向心力因素以及国家、区域层面评估思路对比Fig.1 Comparison of centrifugal force and centripetal force factors affecting polymerization and evaluation logic of cohesion-separation indicators at national and regional scales

关联要素中为聚合提供向心力的是交通政治经济文化上的联系、合作与交流,而为分离提供离心力的则是矛盾、冲突与交流壁垒。国家尺度上考量的是国家与区内其他国家的政治、经济、文化联系紧密度,区域尺度考量的则是域内各国之间整体的联系紧密度。国家尺度与区域尺度的区别是占比的区别,对于国家而言,评价其对区域内关联的依赖程度,采用的是该国与区域内其他国家的交通流、贸易流、教育旅游联系占该国家整体对外的交通流、贸易流、教育旅游联系的比重。而在区域层面的计算公式,则是区域内所有国家两两互动的联系强度,占区域内所有国家对外联系总强度的比例。

结构要素中,形成离心力、向心力的因素是权力结构的复杂及冲突对立程度、所处生产价值链结构的竞争还是互补及其程度以及区域内制度竞争的程度,地区认同感也是提供向心力的重要结构要素之一。在国家尺度上评价的是该国在该区域的空间、物质、理念结构中所处的位置及其重要程度,而地缘政治区层面评价的则是该区域内整体的空间、物质、理念结构稳定性。

通过国家、地区聚合-分离不同情况的穷举,可以得出3 种主要聚合-分离指数格局(图2),分别是:全聚合型、全分离型、聚合-分离兼备型(具体又可分为半聚合-半分离型、主聚合-副分离型、主分离-副聚合型)。其中,全聚合型指区域内所有国家都趋向区域内聚合,达成全聚合型的地区基本上实现较高水平的区域聚合凝聚;聚合-分离兼备型指区域内部分国家趋向聚合,部分国家趋向分离,属于不完全的聚合,区域内还存在部分国家趋向独立于区域向外发展的情况;全分离型指区域内部的所有国家均趋向分离,区域内部无凝聚力可言,属于完全分崩离析的状态。

根据具体的国家与地区的聚合-分离指数值,还可以进行聚合-分离的强度划分,有主要6 种聚合-分离的强度模式:强分离型、中分离型、弱分离型和弱聚合型、中聚合型、强聚合型(表1)。

1.3 数据来源

经济数据来源于联合国商品贸易数据库①https://comtrade.un.org、国际货币基金组织数据库②https://www.imf.org、世界银行数据③https://data.worldbank.org、联合国贸易发展数据库④http://unctadstat.unctad.org、CEICdata数据库⑤https://insights.ceicdata.com/,航班数量数据来源自航班查询平台Variflight⑥https://map.variflight.com/;留学生数量数据来自联合国教科文组织网站⑦http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow和联合国教科文组织数据库UIS Statistics⑧http://data.uis.unesco.org/。

2 结果分析

2.1 东南亚地缘政治区聚合-分离指数变化分析

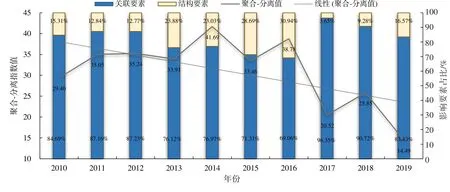

图3展示了2010—2019年东南亚区域整体的聚合-分离指数变化趋势及关联要素和结构要素对聚合-分离指数波动的贡献百分比,由于本底要素包括地理要素和社会经济要素,在年际上没有变化故不体现贡献比例。可以看出,东南亚地区整体的聚合-分离指数处于较高水平,总体上趋向聚合。但从发展态势看,2014 年后东南亚地区的聚合-分离指数呈现明显的跌宕下行态势。1967年东盟成立至今,东南亚地区的一体化发展进程取得显著成就,但也存在诸多问题,东南亚地区的内聚力既松散又紧密。一方面,虽然东南亚在近10年内整体上处于持续的经济增长,但区域内国家间的经济差距却在日益扩大。另一方面,东盟为东南亚地区的整体发展提供了强有力的合作平台,但东南亚国家在自身的政治安全经济等领域又具有非常独立的话语权和个性,即东南亚国家有强大的区域性经济合作平台,但在政治安全等领域还没有形成一体化的行动模式(鲁道夫,2012)。

图3 2010—2019年东南亚区域聚合-分离指数趋势Fig.3 Trends of the regional cohesion-separation index in Southeast Asia from 2010 to 2019

从图3可以看出,近10年间关联要素在影响聚合-分离指数的走向起主要作用,关联要素对加强聚合的正向影响主要体现在东南亚域内密切的贸易联系和政治互动,而负向影响则体现在外部国家对东南亚国家联系的加强。如近年来中国通过基础设施投资和多个经济走廊的建设与大陆东南亚互联互通,与湄公河流域国家的密切联系将超越东盟内部的联结(Geoff, 2011)。结构要素对东南亚整体区域的聚合分离影响主要体现在政治结构的变化上。东南亚作为中国与美国地缘政治博弈的交汇地带,中美在东南亚地区的战略竞争会导致东南亚地区国家间的战略分化,从而对东南亚区域的政治结构产生影响。早在20 世纪90 年代,陆伯彬就指出,海洋东南亚国家倾向于追随美国,而大陆东南亚国家会追随中国(Robert, 1999)。2013-2016 年,结构要素所占贡献比例上升。自2013年1月南海仲裁案以来,随着南海主权争议的加剧,东南亚国家根据地理位置出现战略分化的问题更加凸显。尤安·格雷厄姆认为,东南亚国家逐渐失去管控大国关系的能力,海洋东南亚和大陆东南亚国家的立场差异越来越明显(Graham, 2013)。莱尔·戈尔茨坦指出,2010年以来的南海局势表明,东南亚国家被卷入大国地缘政治博弈的概率增大,大陆东南亚可能会接受中国的主导地位,而海洋东南亚则将更多地寻求包括美国在内的海洋大国的支持(Nelson et al.,2015)。2016 年南海对峙结束,美国海军舰队主动退出南海海域,原本风起云涌的南海局势逐渐趋于平稳,南海局势的缓解也使东南亚国家的战略分化得到缓解,这也解释了2016年以后结构要素(主要是政治阵营结构产生主要影响)对聚合-分离的贡献度的回落。总体上,中美的合作紧密时期,东盟相对聚合,而一旦中美竞争态势失控,东盟较易分崩离析(马凯硕 等,2017)。如图3 所示,从2018年后东南亚地区聚合-分离指数的下滑可以看出,2018年的中美贸易战是对东盟大国平衡战略的重大考验。未来东南亚区域整体的聚合-分离发展趋势很大程度会随着中美在东南亚地区的战略竞争加剧或缓解而变化。

2.2 东南亚各国聚合-分离指数变化分析

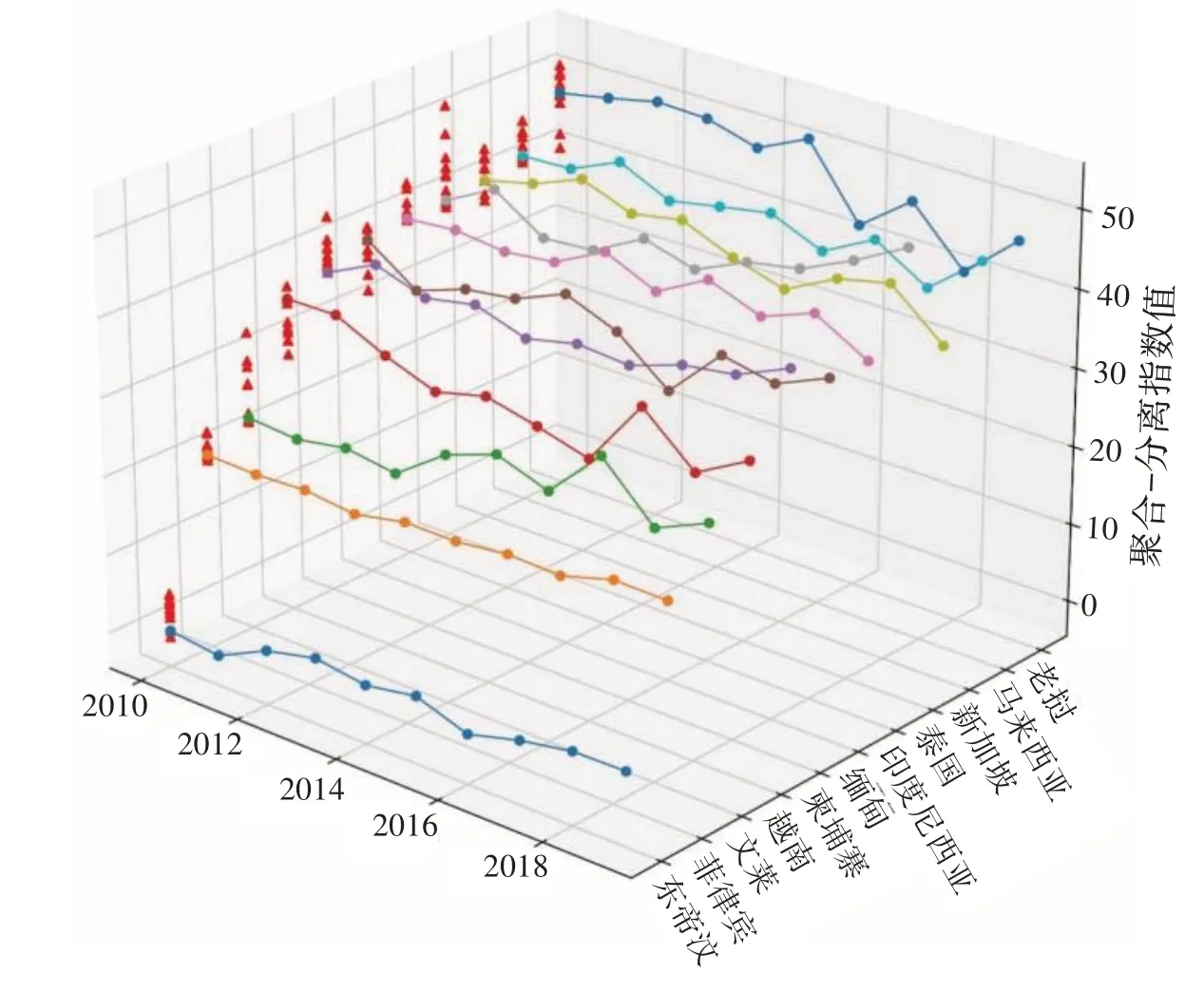

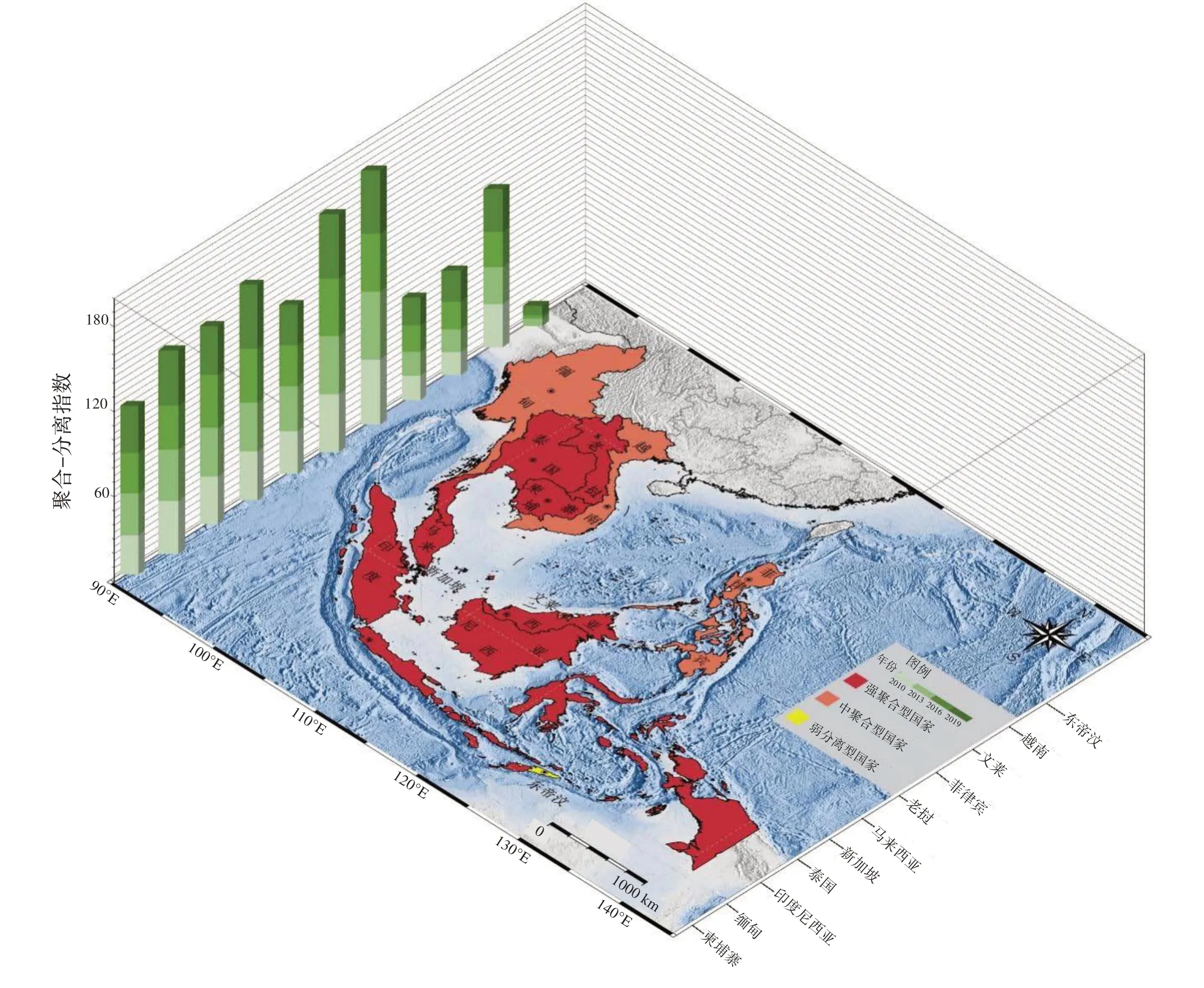

如图4所示,三维坐标中的散点表示每个年份具体的聚合-分离指数值,左边红色线标表示2010-2019年份各国聚合-分离指数值波动的范围。可以看出,整体上,老挝、马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚5国的聚合-分离指数较高且相互较为接近,缅甸、柬埔寨的值略低于上述国家但差别不显著,而从越南开始出现明显的分层,越南、文莱呈现较为同步的先下降后上升的态势,而菲律宾变化波动极为不显著。东帝汶的聚合-分离值远低于其余东南亚国家。根据类型划分,东南亚国家存在3种聚合-分离强度类型:强聚合型国家、中聚合型国家和弱分离型国家。

图4 2010—2019年东南亚国家聚合-分离指数变化Fig.4 Changes of the national cohesion-separation index in Southeast Asia from 2010 to 2019

2.2.1 强聚合型国家:老挝、泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、缅甸、柬埔寨 从图5可以看出,强聚合型国家均位于东南亚的中心位置,而中聚合型和弱分离型国家则处于相对边缘的地理位置。老挝作为中南半岛唯一一个不临海的内陆国家,从地理上较难脱离于地区,在政治经济文化上对地区的依赖性较强。其聚合分离指数遥遥领先,高居东南亚地区榜首,为东南亚地区最倾向聚合的国家。但2015年以后,由于与中国的互联互通项目合作加深,以及与美国关系的回温导致其向地区聚合程度下降。2015年以后泰国一跃而上成为地区聚合分离指数最高的国家。近10年的发展中,泰国逐渐坐稳东南亚地区“老大”的位置,对东南亚地区的影响也逐渐加深。随着国家实力的强大以及泰国在东南亚地区的地位和影响力的巩固和扩大,自2010 年起,泰国在近10 年间的聚合-分离指数总体上呈现一路走高的增长态势,特别在2015年以后,呈现明显增长、不断加强聚合的趋向。

图5 2010、2013、2016、2019年不同聚合-分离类型、国家聚合-分离指数变化趋势及分布Fig.5 Trends and distribution of cohesion-separation indices in strong cohesion-type countries during 2010, 2013, 2016 and 2019

与老挝从保持高位到下降、泰国一路走高的趋势不同,马来西亚、印度尼西亚、新加坡的聚合分离指数始终在东南亚处于较高水平,随年际变化跌宕起伏,其中新加坡的聚合分离指数变化幅度要高于马印2国。马来西亚占据东南亚地区位置的中间板块,扼守马六甲海峡,连接海上东盟和陆上东盟。2015年马来西亚作为东盟轮值主席国期间,推动东盟经济共同体(AEC)的建成,为马来西亚经济带来明显的飞跃。政治上,近年来马来西亚同其他东盟国家政治、经济、文化关系密切,高层互访频繁。2010—2018 年马来西亚的聚合-分离指数值大概在41~44的稳定范围内波动,波动较小较为平缓。印尼是东盟最大的成员国,在东盟事务中也有举足轻重的地位,是万隆会议十项原则的重要发起国之一。从变化幅度看,印度尼西亚是强聚合型国家中近10年聚合分离指数变动最为平缓的国家,其聚合-分离指数值大多落于40~43的区间内。印尼的地区政策一直趋于平缓,从外部环境上看,印尼和美日中澳的关系保持较为稳定。从地区战略上看,印尼始终维持着以地区合作为主线,以东盟为中心的发展战略,意图依托东盟和环印度洋联盟等多边机制平台,在大国竞争中维护自身安全利益、拓展印度尼西亚经济利益(韦红 等,2019)。

新加坡依靠地区其他国家的经济资源和市场,因而和平与稳定的外部环境对新加坡的经济发展至关重要。倾向地区合作共赢是新加坡政治经济发展的策略,但新加坡脱离地区的独特性意识却使其并不完全认同自己的“东南亚身份”或“东盟身份”,严重阻碍了新加坡与东盟邻国之间密切关系的加强(Eric, 2006)。故新加坡的聚合-分离指数值跌宕起伏,在38~43的范围内不停波动,并根据不同年份的不同政治风向不断调整地区战略,并不是坚定地趋向聚合。新加坡的聚合-分离指数最高值在2012年份达44.28,但最低值位于最近的2019 年,仅为37.61。2019 年新加坡的政治军事外交逐渐向美国靠拢,这使其更加脱离地区。新加坡的独特性意识是对东盟一体化的挑战,同时也阻碍了新加坡这个小而繁荣的国家在东盟地区能起到的积极有力的领导作用。

同样都是后期加入东盟的2个国家,缅甸和柬埔寨聚合-分离指数值一直低于老泰印马新。缅甸于1997年加入东盟,由于自身国内的政治局势处于长期处于动荡的状况,特别是自2010年以来,缅甸进入艰难的民主化改革进程,缅甸军方同缅甸民地武冲突不断,政治的不稳定导致缅甸在参与地区合作意愿上存在较大波动。缅甸的聚合-分离指数值也呈现较大的波动,自2011—2014年,呈现小幅增长,但2014—2016 年又呈现大幅回落。2016 年民盟政府上台后,缅甸开始重视与区域内其他国家的外交联系,聚合-分离指数也从2016年又开始回升,至2019 年达到近10 年间的一个最高点。而柬埔寨作为1999年最后加入东盟的国家,在积极参与东盟政治、经济一体化进程的同时,也重视加强东盟内部大湄公河次区域经济合作,积极推动柬越老经济三角区、柬泰老经济三角区和柬泰老缅4国经济合作。2016 年以前,柬埔寨的聚合-分离指数跌宕起伏,2016 年以后,柬埔寨的聚合-分离指数一路小幅走高,这得益于2016年以后东盟国家加大对柬埔寨的投资,越南、马来西亚和新加坡在柬埔寨的投资额更是位居前三位(张党琼,2019)。

2.2.2 中聚合型国家:越南、文莱、菲律宾 越南由于社会制度和意识形态与东盟其他国家存在差别,加之冷战时期越南的外交政策和东盟的政治目标相互冲突,使得较长一段时期越南与东盟之间形成对立阵营。总体上,越南在整个东南亚地区的聚合-分离指数较低。但越南在东南亚地区政治中有着特殊的地位和影响力。首先,越南是东盟的4个新成员中综合实力最强,故越南一直充当柬缅老3个新成员与老东盟国家的桥梁和纽带,积极协调新老成员的关系,为增强东盟内部凝聚力作出积极贡献。其次,近年来,越南与老挝、柬埔寨之间的政治交流与经济合作不断深化,越南也在加大力气推动湄公河流域国家合作、越老柬三角合作以及东西经济走廊建设等机制,以深化3国间的合作(王国平,2007)。因此,比起南洋群岛的小国文莱和菲律宾,越南的聚合-分离指数明显要更高。文莱和菲律宾作为东南亚地区经济人口体量都较小,位置相对边缘的小国,较难在地区事务上产生话语权,其聚合-分离指数在东南亚地区国家中排位较后。菲律宾10 年之内总体呈现稳定略有增长的态势。从2013—2019年的数值从19.58至23.03增长,涨幅十分微弱。

2.2.3 弱分离型国家:东帝汶 东帝汶作为2002年才正式建国的新兴国家,其国家经济体量及其地理位置均在该地区处于边缘国家,其聚合-分离指数的实际值最小,是最不聚合的。这10年间东帝汶试图加入东盟的努力从未停歇,从数据可以看出,即使其受到被边缘化和冷落,东盟其余大国试图把东帝汶排除在东南亚国家的政治经济框架之外,其聚合-分离指数依旧在缓慢增长,这可能是东帝汶单方面努力的结果。

3 结论与讨论

本文在结合地缘政治学相关理论思想的基础上,从世界范围内不同地缘政治区的现实情况出发,以地缘环境评估框架作为指导,搭建了具有全球普遍适用性的国家及区域聚合分离指数模型,通过以东南亚为案例地进行计算分析,得出以下主要结论:

1)从地缘政治区层面看,东南亚区域整体的聚合-分离指数维持较高聚合水平,但近10 年来,东南亚区域整体的聚合-分离指数呈跌宕下行趋势。东南亚形成较为统一的地区交流共识——“东盟方式”,但在巨大的宗教、语言、政治体制差异下,东南亚现有的区域经济合作模式难以兼顾地区利益和不同国家的利益诉求,各国话语和决策的独立性使东南亚的聚合进程止步于经济合作,较难在政治和军事安全领域形成合力。地区整体的聚合-分离也受到域外大国对东南亚的政策影响。一方面,近10年来美国的战略重心向东南亚倾斜,企图插手东南亚事务,并用美国主导的APEC框架替代区域内部的国际组织;另一方面,中国也开始寻求建立起中国主导的、与东南亚国家的“10+1”合作框架,如中国-东盟自由贸易区(CAFTA)、澜沧江-湄公河合作等中国主导、参与的地区合作模式。大国在东南亚地区的拉拢和政治布局,分散了东南亚整体的凝聚力,考验了东南亚国家是否能建立、维持起一套稳定的大国平衡的战略。

2)从国家层面看,东南亚地区各国的聚合-分离指数值有着较为明显的分层。①老挝、泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡5 国最为倾向聚合,除老挝是客观上难以脱离区域发展外,其余国家都在东南亚事务上有着一定的影响力和话语权;②而柬埔寨、缅甸处于较为趋向聚合的第二梯队,其存在自身国家的政治因素和发展因素限制,导致在东南亚整体事务上缺少一定的主导权;③越南、文莱、菲律宾属于中聚合型国家,其中越南作为“新东盟国家”与“老东盟国家”的纽带,聚合-分离指数值明显高于文莱和菲律宾;④东帝汶长期处于与东南亚地区游离的状态,虽然其积极申请加入东盟,但一方面由于处于权力格局的最边缘,另一方面东帝汶与东南亚其余国家的政治经济贸易联系度仍较低,相对区域内其他国家,其倾向分离的状态难以在短期内改变。