碳排放与经济及可再生能源电力发展的相互关系研究

张忠华,胡 杰,邵羽函

(中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司,吉林 长春 130021)

以二氧化碳为主的温室气体排放量的增加,现已引发一系列环境问题,如全球极端天气频发、海平面上升等,并对全球经济及物种生存产生明显的负面效应。目前,全球应对气候变化行动已达成共识。我国作为世界第二大经济体及碳排放量最大的国家,在第75 届联合国大会上承诺,“二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和”。

由对1990—2020 年我国经济、发电电源发展及碳排放量相关数据的分析得到,我国经济总量增长较快,并于2010 年成为世界第二大经济体,但人均国内生产总值(GDP)水平与发达国家相比偏低,工业化进程尚处于工业化后期阶段。随着可再生能源开发力度的加大,我国可再生能源装机容量及发电量占比均有明显提高,但受资源情况影响,以火电为主体的电源格局仍未发生实质性调整。自2006 年我国成为碳排放总量最高的国家后,碳排放量始终处于增长态势,尚未实现达峰,但与发达国家相比,我国的人均碳排放量相对偏低。本文利用散点图,选取人均GDP 和人均碳排放量作为参考,试图证明我国经济增长与碳排放量基本符合环境库兹涅茨曲线(EKC)。此外,本文利用Granger 因果关系检验,证明我国碳排放量是可再生能源电力发展的单相Granger 原因。

1 经济发展分析

1.1 经济总量

2020 年,我国GDP 突破100 万亿元[1],约比2019 年增长2.3%。在经济发展的同时,我国经济结构也发生了巨大变革,第一产业比重明显降低,第三产业比重超过第二产业成为比重最高的产业。

1.2 人均GDP

2020 年,我国人均GDP 约为7.18 万元[1],比2019 年增长2.0%。2020 年,我国人均GDP 约为日本人均GDP 的26%[2],约为美国人均GDP 的16%[2]。与发达国家相比,我国人均GDP 水平仍然偏低。根据1989 年钱纳里提出的经济发展阶段理论及对应的工业化发展阶段标准[3-4],我国尚处于工业化后期阶段。

2 发电电源发展分析

2.1 发电电源装机容量分析

2020 年,我国发电电源总装机容量为220 204 万kW[5],同比增长9.6%。其中,火电装机容量占比56.6%,水电、风电、光伏发电装机容量占比41.1%。随着风电、光伏等可再生能源发电的加速发展,我国电源装机结构已由1990 年仅由水电和火电组成的两元结构调整成2020 年以火电为主,水、风、光、核等清洁能源发电为补充的多元结构。火电装机容量占比也由1990 年的73.9%下降至2020 年的56.6%,风电和光伏发电则实现从无到有的历史性发展,并成为仅次于水电和火电的装机电源。

2.2 发电量分析

2020年,我国发电量为76 264亿kWh[5],同比增长4.1%。其中,火电发电量占比约为67.9%,水电、风电、光伏发电量占比约为27.3%。火电发电量占比高的主要原因是火电作为我国现有基础性电源,通常以满足基本负荷需求为主,发电利用小时数较高,而可再生能源特别是风电和光伏受资源情况及电网消纳情况影响,出力波动较大,发电利用小时数也偏低。从整体上来看,近年来我国可再生能源发电量占比不断提高,但以煤电为主的电源格局并未有实质性变化。

3 碳排放量分析

3.1 碳排放总量

2020年,我国碳排放总量约9 955.51×106t[6]。1990—2020 年,我国碳排放总量年均增速为5.3%,2020 年,在全球受新冠肺炎疫情影响、碳排放整体下降的情况下,我国碳排放量仍有0.8%的增长。据统计,美国和日本分别于2007年和2013年实现碳达峰,而我国尚未实现碳达峰。根据美、日两国政府发布的能源气候战略目标[7],两国均计划于2050 年实现碳中和,与之相比,我国仅有30 年的时间来完成美、日等发达国家37年以上的碳达峰、碳中和历程,碳减排压力巨大。

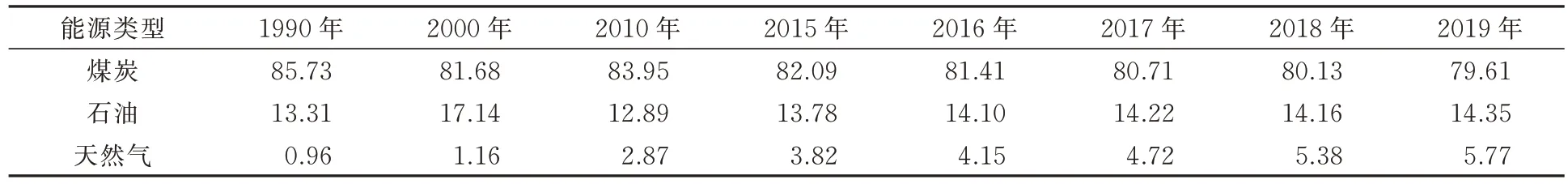

煤炭是单位能效碳排放最高的能源,受我国“多煤、少油、缺气”的资源禀赋及煤炭价格优势的影响,我国的能源消费体系仍以煤炭为主。从近期化石能源碳排放情况来看,我国的煤炭碳排放量占比也最高(2019 年的占比约为79.61%)[8]。该数据进一步表明,我国以煤炭为主要能源消费的用能结构,对全国的碳排放量增长有正向助推作用。1990—2019 年我国主要化石能源碳排放量占比情况见表1。

表1 1990—2019 年我国主要化石能源碳排放量占比%

3.2 人均碳排放量

2020 年,我国人均碳排放量约为7.06 t[6,9]。我国人均碳排放量水平略低于日本人均水平,为美国人均水平的54%。美国和日本人均碳排放量处于波动性下降趋势,而我国人均碳排放量则呈现波动性上升趋势。考虑到我国尚未实现碳达峰,随着我国碳排放量的进一步增加,在人口增长缓慢的情况下,兼顾日本碳达峰后碳排放量降低及人口负增长等多重因素叠加影响,近期我国人均碳排放量或将超过日本。1990—2020 年我国人均碳排放量情况见表2。

表2 1990—2020 年我国人均碳排放量

4 碳排放量与经济增长的相互关系分析

1991 年,文献[10]通过对二氧化硫和“烟”两种污染物浓度与经济增长之间关系的研究发现,在国民收入水平较低的情况下,污染物浓度随人均GDP 的增长而增加,而在国民收入水平较高的情况下,污染物浓度随人均GDP 的增长而降低。文献[11]在库兹涅茨“倒U 字形曲线”假说基础上,首次将环境质量与人均收入之间的关系称为EKC。

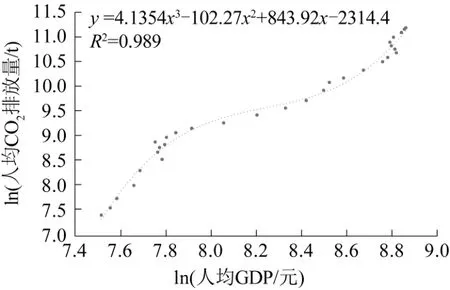

本文利用散点图对我国人均CO2排放量与人均GDP 数据(近似考虑为人均收入)进行分析。我国尚未实现碳达峰,国家经济增长与CO2排放量基本保持了正相关性,且拟合优度(R2)很高,拟合程度较好,我国CO2排放量与人均GDP 的关系基本符合EKC。1990—2020 年我国人均CO2排放量与人均GDP 的散点图如图1 所示。

图1 1990—2020 年我国人均CO2 排放量与人均GDP 的散点图

5 碳排放与可再生能源电力发展的关系分析

5.1 数列稳定性分析

实施经济计量和预测的基本前提是样本数据反映的统计特征具有代表性、可延续性,我们称这些统计量(均值、方差、协方差)的取值在未来仍能保持不变的样本时间序列为平稳序列。在经济系统中,一个非平稳的时间序列通常可通过差分变换的方法转换成为平稳序列。在应用协整理论进行分析前,需检验被分析序列变量是否平稳[12]。

本文应用Eviews 软件进行CO2排放量与可再生能源发电量占比之间的Granger 因果关系检验,首先采用增广迪基-富勒(ADF)检验方法验证数据稳定性,检验结果如表3 所示。在表3 中,aCO2代表二氧化碳排放量[6],bPRP代表可再生能源发电量占比[5]。

表3 我国CO2 排放量与可再生能源发电量占比的ADF 检验结果

表3 的检验结果表明,1990—2020 年我国lnaCO2序列不平稳,需进行一阶差分来提高序列的平稳性。本文选取一阶差分后均稳定的dlnaCO2和dlnbPRP序列进行Granger 因果关系检验。

5.2 Granger 因果关系检验

Granger 因果关系检验主要用于分析经济变量之间的因果关系,从时间序列的意义上提出了因果关系的计量经济学定义:“欲判断X是否引起Y,则考察Y的当前值在多大程度上可以由Y的过去值解释,然后考察加入X的滞后值是否能改善解释程度。如果X的滞后值有助于改善对Y的解释程度,则认为X是Y的Granger 原因。”[13]我国CO2排放量aCO2与可再生能源发电量占比bPRP的Granger 因果关系检验结果见表4。

表4 我国aCO2 和bPRP 的Granger 因果关系检验结果

表4 的检验结果表明,在滞后阶数(本文为数据滞后年数)分别为1,2,3 时,认为我国dlnbPRP不是dlnaCO2的Granger 原因的假设概率(P值)分别为0.008 8,0.291 7,0.651 8,可见除滞后阶数为1的情况外,P值均大于0.05,假设可以被接受;认为我国dlnaCO2不是dlnbPRP的Granger 原因的假设概率分别为0.011 2,0.013 6,0.085 6,可见除滞后阶数为3 的情况外,P值均小于0.05,假设不能被接受。上述分析结果表明,依据1990—2020 年我国CO2排放量和可再生能源发电量占比数据,在95%以上的置信水平下,我国碳排放量是可再生能源发电量占比的单向Granger 原因。

6 结语及建议

(1)随着风、光等可再生能源的加速发展,我国电源装机结构已由1990 年的水、火两元结构优化为以火电为主,水、风、光、核等清洁能源为补充的多元结构,受资源禀赋及火电基础性电源特性影响,我国发电量仍以火电为主。

(2)通过散点图对我国人均碳排放量与人均GDP 数据进行分析,证明了我国经济增长与碳排放量基本保持了正相关性,且拟合优度很高,拟合程度较好。碳排放量与人均GDP 的关系基本符合EKC,且在碳达峰前,经济发展将促使全国碳排放量的增加。

(3)根据Granger 因果关系分析结果判断,我国碳排放量与可再生能源发电量占比存在长期稳定的均衡关系,并且碳排放量是可再生能源发电量占比的单向Granger 原因,同时也验证了我国低碳发展对提高可再生能源发电量占比的迫切需求。

(4)通过对电源发展及碳排放量相互关系的分析发现,我国电源结构仍显单一,以火电特别是煤电为主的电源结构尚未发生本质性变化,与风、光等可再生能源发展相配套的辅助服务有待进一步完善。因此,建议优化调整以火电为主体的电源结构,加快可再生能源发电比重的提高,增强发电清洁化程度,推动以风、光为代表的新型电力系统的建设;提升电力系统调节能力,深度挖掘现有火电机组的调峰潜力,因地制宜发展调峰气电项目,加快抽水蓄能电站建设,推动新型储能项目发展,增强电力系统接纳波动性可再生能源的能力,提高可再生能源配套辅助服务效能。此外,还应增强技术创新能力,充分重视可再生能源电力对非电产业减排的正向促进作用,如积极开展绿电制氢、碳捕集利用与封存(CCUS)技术的研究及试点。