植物修复模式对离子型稀土堆浸尾矿土壤入渗特性的影响

黄尚书,方 巍,高 磊,田 园,孙 耿

(1.江西农业大学国土资源与环境学院,江西 南昌 330045;2.中国科学院南京土壤研究所,江苏 南京 210008;3.湖南省土壤肥料研究所,湖南 长沙 410125)

离子型稀土是重型稀土的主要来源[1],全球重型稀土储量最丰富的区域位于我国江西省赣南地区[2-3]。离子型稀土的开采有池浸、堆浸和原位浸矿工艺[4-5],堆浸尾矿在赣南地区占有很大比例(约41%),是目前主要的稀土尾矿存在方式[6]。堆浸工艺需要剥离表层土壤后将不同层次土壤移位混合,这会造成花岗岩发育的母质层外露。花岗岩发育的母质砂粒含量高、土壤结构差、水分涵养能力低,进而导致土壤失去维持植物正常生长所需的水分条件。因此,堆浸尾矿通常面临严峻的水土流失和边坡稳定性差等生态环境问题[7]。因此,明确土壤的入渗性能及影响因素对堆浸尾矿的生态修复具有重要理论和实践意义。

土壤入渗是重要的土壤物理过程,影响着雨水资源的去向分配和植物利用效率。土壤入渗特征受到包括土壤质地、孔隙结构、初始含水量、土壤有机质含量、植被等诸多因素的影响,并且主要影响因素因区域而异[8-9];除了影响因素外,关于土壤入渗的研究还包括入渗过程模拟[10-11]、土壤入渗过程的可视化[12-13]、土壤入渗能力的空间分异[14-16]等方面,研究区多集中在水分是生态系统稳定和功能发挥为限制因子的干旱和半干旱地区,稀土堆浸尾矿虽然多分布于湿润地区,但是高砂粒含量的土壤质地导致水分无法保存,造成了“功能性缺水”的独特现象,而目前针对堆浸尾矿这一极其脆弱生态系统水分入渗特性的研究十分欠缺。目前,有学者采用室内模拟的方法对重构尾矿堆土壤入渗规律进行了研究,关注了土壤水分在重构尾矿堆中再分布及对坡面破坏发生位置的影响[17-18],针对亚热带地区稀土尾矿及其植物修复模式的土壤入渗特性的研究非常有限。

目前,生态文明建设已经成为现代化建设的重要内涵,“绿水青山就是金山银山”的理念也已深入人心,对稀土尾矿,尤其是堆浸尾矿,进行植物修复已成为主流。作为我国主要的离子型稀土堆浸尾矿所在地,赣南形成了当地特色的植被修复模式,其中以种植脐橙和皇竹草最为特色,这两种植物修复模式在达到了治理离子型稀土堆浸尾矿效果的同时,也能取得可观的经济收入,实现了治理与开发的协调发展。基于此,笔者利用圆盘入渗仪测定并分析未治理的堆浸尾矿(CK)、堆浸尾矿种植皇竹草(T1)和堆浸尾矿种植脐橙(T2)3 种处理下的土壤入渗规律,明确植物修复模式对土壤水分涵养能力的影响,以期为离子型稀土堆浸尾矿水土流失阻控、边坡失稳防治等提供支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于江西省赣州市,地形为低山丘陵。土壤多为花岗岩发育的红壤,稀土矿资源极为丰富。该地区气候属于中亚热带季风湿润区,年均气温为19 ℃,年均降水量约1 600 mm,其中近50%发生在4—6 月的雨季,降雨量大且集中导致该地区易发生水土流失和滑坡等地质灾害,特别是稀土开采遗留的尾矿。

1.2 试验设计

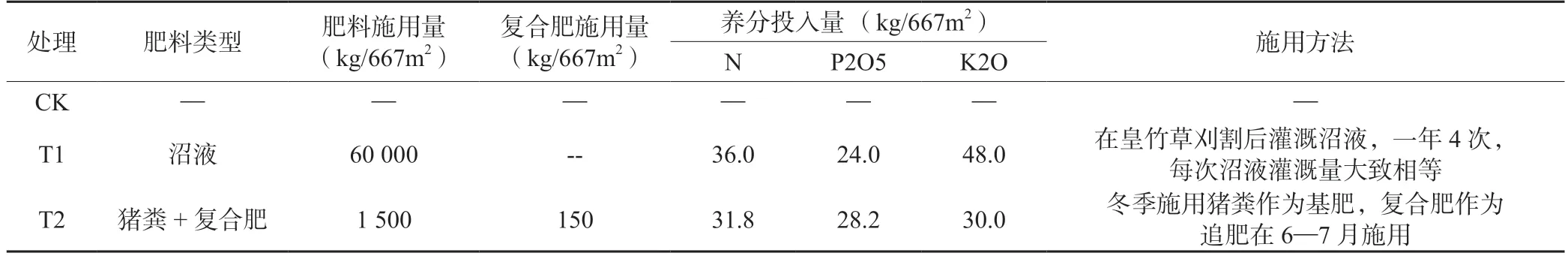

2021 年9 月在赣州市定南县典型稀土尾矿区选择未治理堆浸尾矿对照(CK),并设置种植皇竹草的堆浸尾矿(T1)和种植脐橙的堆浸尾矿(T2)2种植物修复模式(图1)。3 个处理的堆浸尾矿的年限均为15 a 左右。其中,CK 处理只有少量人工种植的马尾松(Pinus massonianaLamb.),由于缺水缺肥生长情况很差,土壤基本裸露;T1 为人工种植的皇竹草(Pennisetum sineseRoxb),种植年限为3 年,种植过程中利用生产沼气所产生的沼液灌溉,沼液中N、P2O5和K2O 的含量分别为0.06%、0.04%和0.08%;T2 为人工作种植的脐橙(Citrus sinensis(L.)Osbeck),种植年限为3 a,种植过程主要施用猪粪和复合肥,猪粪中N、P2O5和K2O 的含量约为0.62%、0.38%和0.50%,复合肥中3 种养分含量的比例为15%∶15%∶15%。各处理肥料类型、施用量及施用方法等详细介绍见表1。

表1 不同处理肥料类型、施用量及施用方法

1.3 入渗测定方法

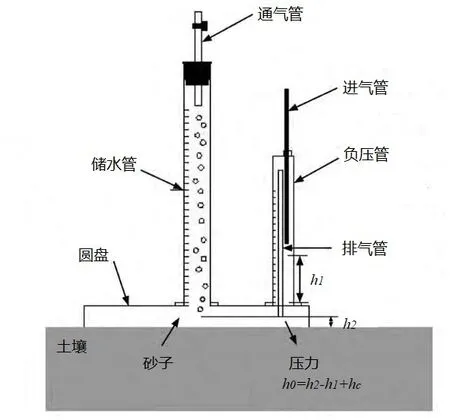

土壤水分入渗采用圆盘入渗仪进行测定,其主要由储水管(高50 cm,直径3.5 cm)、入渗圆盘(直径10 cm)和负压管组成(图2)。其中,圆盘与储水管固定连接,通过橡胶管与负压管连接控制恒定负水头,负压管根据马氏瓶原理制作。

图2 圆盘入渗仪结构图(引自佘冬立等[19])

每个处理测定3 次入渗过程。入渗试验前用铝盒采集土壤样品,用烘干法测定土壤的初始含水量。用工具刀轻轻整平土壤表面,将过1 mm 筛的细沙平整地铺在各测点表面,细沙厚度约为1~2 mm。试验准备工作完成后,利用圆盘入渗仪在压力为0 cm水头条件下进行土壤入渗试验,试验过程中用秒表记录圆盘入渗仪储水水位随时间的变化过程,前1 min 每隔15 s 记录1 次,第1~40 min 每隔1 min 记录1 次。入渗试验结束后,在每个试验点用100 cm3环刀取原状土样测定土壤容重和田间持水量。同时,采集0~10 cm 扰动土样品500 g 带回实验室,分别采用电位法、重铬酸钾氧化法和吸管法测定土壤pH值、有机质含量和颗粒组成,土壤颗粒组成按照美国分类制分为黏粒(<0.002 mm)、粉粒(0.002~0.05 mm)和砂粒(0.05~2 mm)。

1.4 数据分析

利用SPSS16.0 进行方差分析、Pearson 相关分析等数据处理与统计。采用Origin8.0 进行作图。

2 结果与分析

2.1 不同处理的土壤理化性质

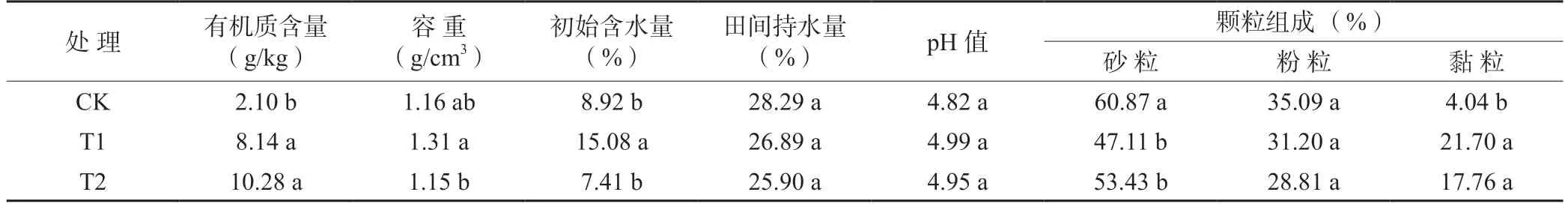

由表2 可知,土壤有机质含量、容重、土壤初始含水量、砂粒和黏粒含量在不同处理间有显著差异(P<0.05)。其中,T1 和T2 处理的土壤有机质含量显著高于CK 处理,分别是后者的3.9 倍和4.9 倍;T1 处理的初始土壤含水量显著高于CK 和T2 处理(P<0.05)。与CK 相比,T1 和T2 处理的土壤砂粒含量显著降低了22.6% 和12.2%,而黏粒含量分别增加了4.4 倍和3.4 倍。

表2 不同处理0~10 cm 表层土壤的理化性质

2.2 不同处理下土壤水分入渗特征

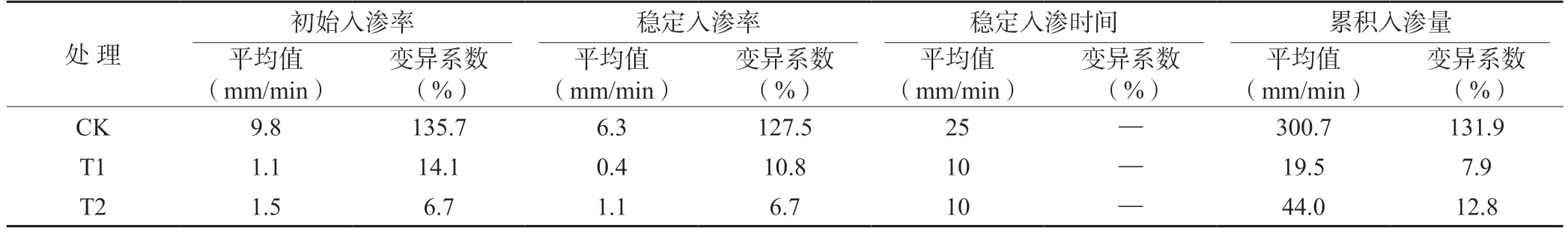

3 种处理下土壤入渗速率随时间虽然均呈现先降低后趋于稳定的趋势,但是下降的过程存在明显差异(图3)。土壤入渗阶段主要分为初期入渗瞬变、中期渐变和后期稳定3 个阶段,每个阶段的划分和特征与土地利用方式有一定关系。分析不同处理土壤入渗过程发现,研究中不同处理初期入渗瞬变阶段为前5 min,而不同处理稳定入渗的时间各异,CK、T1 和T2 处理稳定入渗时间分别为25、10 和10 min。不同处理的初始入渗速率、稳定入渗速率及累积入渗量均表现为CK >T2 >T1(表3)。其中,CK 的初始入渗速率为9.8 mm/min,稳定入渗速率为6.3 mm/min,40 min 累积入渗量为300.7 mm。与CK 处理相比,T1 处理的初始入渗速率、稳定入渗速率和累积入渗量分别下降了89.1%、93.3%和93.5%,T2 处理分别下降了84.9%、82.0%和85.4%。这说明经过植物修复治理后,离子型稀土堆浸尾矿的入渗能力显著降低,土壤持水能力显著改善。

表3 不同处理下土壤入渗参数特征统计

图3 不同处理土壤入渗速率及累积入渗量的时间变化

植物修复模式可以降低堆浸尾矿土壤入渗参数的空间异质性。CK 处理的初始入渗速率、稳定入渗速率及累积入渗量的变异系数为127.5%~135.7%,属于强变异。而T1 和T2 处理的初始入渗速率、稳定入渗速率及累积入渗量的变异系数为6.7%~14.1%,属于弱变异或者中等变异。

2.3 土壤入渗特征的影响因素

土壤入渗特征受土壤属性的显著影响。利用主成分分析,分析了土壤入渗特征与pH 值、土壤有机质含量、土壤容重、初始含水量、田间持水量、砂粒含量、粉粒含量和黏粒含量等8 个土壤属性的关系,所提取出的前3 个主成分解释了土壤入渗特性总变异的82.9%(表4),其中第一个主成分解释了总变异的34.2%,包括土壤容重、pH 值、黏粒含量和田间持水量;第二个主成分解释了总变量的26.0%,包括初始含水量和砂粒含量;第三个主成分解释了总变量的22.7%,包括土壤有机质含量和粉粒含量。

表4 土壤入渗影响因素的主成分分析

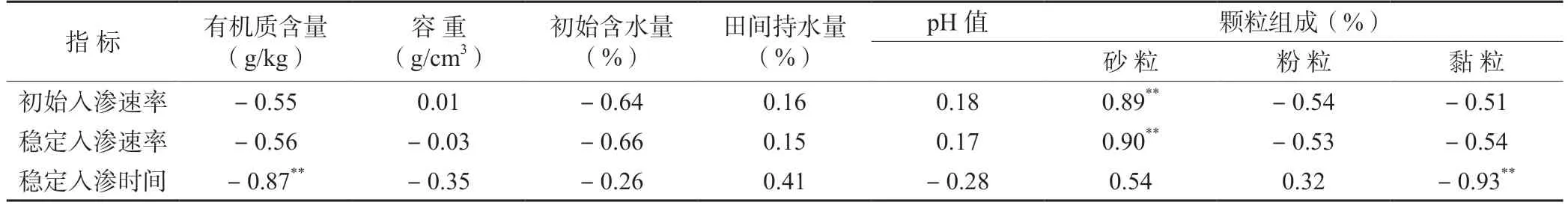

土壤性质与土壤初始入渗速率、稳定入渗速率和稳定入渗时间3 个入渗参数的相关性(具体是什么相关)如表5 所示。相关性分析结果表明,初始入渗速率、稳定入渗速率与砂粒含量呈极显著正相关(P<0.01);稳定入渗时间与土壤有机质含量和黏粒含量呈极显著负相关系(P<0.01)。可见,影响离子型稀土堆浸尾矿土壤入渗特性的主要因素为土壤有机质含量和土壤颗粒组成,特别是土壤颗粒组成,其在改善稀土堆浸尾矿土壤的入渗特性方面具有十分重要的作用。

表5 土壤入渗特性与土壤理化性质的Pearson 相关性

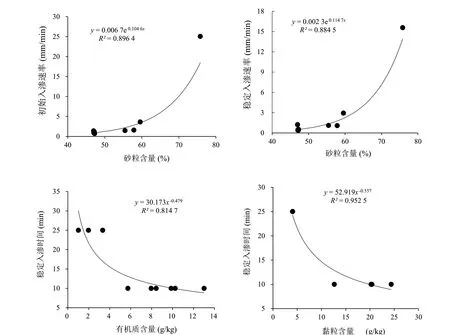

进一步分析土壤入渗参数与关键土壤性质的关系发现,初始入渗速率、稳定入渗速率与土壤砂粒含量呈极显著的指数关系,关系式分别为y=0.006 7e0.1046x(P<0.01)、y=0.002 3e0.1147x(P<0.01)(图4)。这表明离子型稀土堆浸尾矿土壤的初始入渗速率和稳定入渗速率随着砂粒含量的增加呈指数增加。另外,稳定入渗时间与有机质含量、黏粒含量均呈幂函数负相关关系,函数关系分别为y=30.173x-0.479(P<0.01)、y=52.919x-0.557(P<0.01)(图4)。可见,随着土壤有机质含量和黏粒含量的增加,稳定入渗时间呈先急剧下降后缓慢降低的规律。

图4 土壤入渗参数与关键土壤性质的关系

3 讨论与结论

植物修复措施可以改善稀土堆浸尾矿土壤的理化性质[20]。研究发植物修复模式土壤有机质含量显著高于未治理堆浸尾矿(P<0.05),这说明修复模式对提升堆浸尾矿土壤有机质含量的重要作用,主要有2 个方面的原因:一方面,在经济效益的驱动下,为保证皇竹草和脐橙更好的生长,管理过程中向土壤中施用沼液或有机肥,从而直接提高了土壤有机质水平;另一方面,土壤肥力水平提升后会促进植被生长,大量根系和枯落物的腐解过程又会促进土壤中有机质积累。施用沼液和有机肥后土壤有机质的积累过程也会给增加稀土尾矿土壤中的黏粒,并降低其砂粒含量;更重要的是,在植物修复过程中,水土流失问题得到遏制,细小且养分含量高的黏粒含量得以保存。植物修复措施会提高表层土壤的土壤容重。研究中种植皇竹草的处理的土壤容重显著高于其他2 个处理,这与该植物修复模式下皇竹草收获频次较高有关,每年刈割3~4 次,收割机对土壤产生机械压实,通常情况下,土壤压实对植物生长产生不利影响,也会带来相关的生态环境问题[21],但是,稀土堆浸尾矿土壤的适当压实有利于土壤保水,也会增加土壤的抗侵蚀能力。

堆浸工艺开采稀土矿造成土壤保水能力急剧下降。赣南稀土矿区是季节性干旱频发的地区[22],即使在降水较多的季节,由于稀土尾矿土壤保水能力太差,也会造成土壤的“功能性缺水”,土壤有效水分过低的问题是制约稀土尾矿植被修复的主要限制性因子[23]。与未治理的尾矿对比,作为堆浸尾矿植物修复模式下的T1 和T2 处理,2 个处理的初始入渗率、稳定入渗率和40 min 累积入渗量下降了82.0%~93.5%。这表明植物修复措施能有效改善离子型稀土堆浸尾矿的入渗性能,使得过高的入渗能力回归到较为正常的水平,这可以显著提高土壤的保水能力。土壤的入渗性能是包括土壤质地[24]、容重[9,25]、初始含水量[26]、动植物活动[27-28]、土壤有机质含量[14,29-30]等一系列因素共同作用的结果。研究发现土壤的入渗特征与砂粒含量呈极显著正相关(P<0.01),这与刘目兴等[26]和解文艳等[31]的研究结果基本一致,土壤颗粒越粗,土壤透水性越好,持水性越差,而黏粒则能提高土壤的基质势能,对土壤入渗起到阻碍作用[24]。容重是影响土壤入渗的重要因素,土壤入渗能力与容重呈负相关关系时有报道[9,25],但是研究中发现土壤入渗特征与土壤容重之间并无显著的相关性,容重对土壤入渗特征的影响程度比土壤颗粒组成低,这一方面可能与不同处理间土壤容重的弱变异性有关,变异系数为7.2%,而与土壤入渗特征有显著关系的初始含水量和砂粒含量均为中等变异。另一方面,砂粒含量高的处理,土壤容重偏低,而黏粒含量最高的T2 处理容重最大(表1),土壤容重与土壤砂粒含量的负相关性也是土壤容重与入渗能力无显著关系的一个重要原因。

综上,土壤颗粒组成和土壤有机质含量是影响离子型稀土堆浸尾矿入渗性能的主要土壤属性,采用植物修复模式可有效增加土壤黏粒含量,提升土壤有机质水平,从而改善土壤的水分状况。