论加快推进“济南—青岛”双核协同发展

刘晨 张炳君

[摘要]山东省在特殊的地理、历史条件下形成“济南—青岛”双核结构,近年来济南、青岛作为全省经济中心的地位凸显,通过要素集聚使城市能级不断提升,两市产业各具优势,竞争与合作的空间日益加大,“济南—青岛”双核协同发展成为引领山东省高质量发展的战略举措。通过学习借鉴成渝、广深、杭甬等城市协同发展的经验和做法,济南、青岛应发挥各自优势,加快建立联动高效的管理运行体制、协作共兴的区域产业体系、内联外通的国际物流通道和共建共享的公共服务网络。

[关键词]区域协同 双核结构 错位发展

[中图分类号] F061.5 [文献标识码]A [文章编号]1008—3642(2023)03—0065—07

双核型空间结构是指由区域中心城市与港口(门户)城市组成的空间结构现象[1]。由于特殊的地貌格局和历史机遇,山东省内形成了“济南—青岛”双核结构,具备“中心—门户”城市组合的典型特征。在理论研究方面,国内陆玉麟[2]、杨修志[3]101、甘霖[4]等围绕“济南—青岛”双核结构的现实基础、空间关系演变、区位潜力等进行了一系列定性和定量研究。在实践应用方面,改革开放以来山东省数次调整区域发展战略,“济南—青岛”双核关系成为影响全省空间布局优化的核心因素,也是全省历次区域发展战略调整中力图解决的首要问题。山东省十二次党代会报告明确提出,“促进济青都市圈高水平协作、三大经济圈协同发展”“构建济青引领、大中小城市和小城镇协同发展新格局”,对“济南—青岛”双核发挥各自优势、实现协同发展提出了新的更高要求。

一、协同发展是“济南—青岛”双核能级跃升的路径

从城市发展的历程来看,济南和青岛是两座互相成就的城市。清代前中期,山东市场呈现分割化的态势,济南作为省城主要发挥政治、文化中心作用,经济地位不显著,青岛在建置之初也主要承担胶澳设防的军事任务。1898年德国侵占青岛后,出于商业殖民的需要,修建了青岛港和胶济铁路。1904年胶济铁路全线开通,实现了济青两城的握手,促成了济南自开商埠。1912年津浦铁路通车,济南在山东商品流通中的地位迅速提升。总体来看,青岛港的建设和远洋航线的拓展,使青岛与海外市场紧密联系在一起,胶济铁路连接青岛与济南,贯通了青岛与山东腹地的交通,使青岛成为山东经济的重心,并且提升了济南的经济地位,而津浦铁路则进一步拓展了青岛的腹地,也使济南成为陆路交通的枢纽,最终青岛、济南成为山东的两大经济中心。

改革开放以来,青岛先后被国家赋予沿海开放城市、副省级城市、计划单列市等特殊地位,激发了青岛的发展动力,与济南在经济总量、产业层级等方面逐渐拉开了距离,对济南的中心城市地位形成竞争挑战。2000年以来,山东省数次调整区域战略,意图发挥济青双核的协同效应,带动全省发展。2003年的《山东半岛城市群发展战略研究》、2007年的《山东半岛城市群总体规划》和2008年的《胶东半岛城市群和省会城市群一体发展规划》等都试图推动济青协同发展。

近年来,济南和青岛分别作为新旧动能转换综合试验区的核心、自贸试验区的片区、中欧班列的集结中心和综合交通枢纽城市等,成为承担国家战略任务的重要载体。以共同推进国家战略任务为突破,“济南—青岛”双核再次迎来互相成就的重大机遇。在新发展格局中,青岛融入国内大循环需要联通济南,济南融入双循环需要借力青岛,济青双核协同才能真正形成“东西双向互济,陆海内外联动”的全方位开放发展格局,实现“1+1>2”的協同效应。山东省“十四五”规划纲要提出,要“完善济青联动发展机制,打造具有核心竞争力和辐射引领力的高质量增长极”。青岛市“十四五”规划纲要提出,唱响济青“双城记”,共建新发展格局战略枢纽、新时代改革开放高地、黄河流域高质量发展最强引擎和现代化城市群新典范。《济南市黄河流域生态保护和高质量发展规划》提出,完善济青联动发展机制,推进交通设施、户口迁移、就业社保、教育文化、医疗卫生、住房保障等共建共享,强化两市互认互通互连互补,携手唱好推动新时代现代化强省建设“双城记”。总体来看,两市都表达了协同发展的意愿,在规划中互有呼应,加快济青协同发展已成为省、市两级的共识。

二、“济南—青岛”双核协同发展具备良好的基础

(一)济青作为全省经济中心地位凸显

2021年济南市实现国内生产总值114322亿元,青岛市实现141365亿元,分别占全省的138%和170%;其中,济青实现工业增加值分别占全省的101%和143%,第三产业增加值分别占全省的161%和196%,具备较强的产业引领和服务辐射功能。目前,济青第三产业增加值占国内生产总值的比重均已超过60%,基本进入以服务业为主导的后工业化阶段,处于城市转型发展和能级提升的关键时期(表1)。

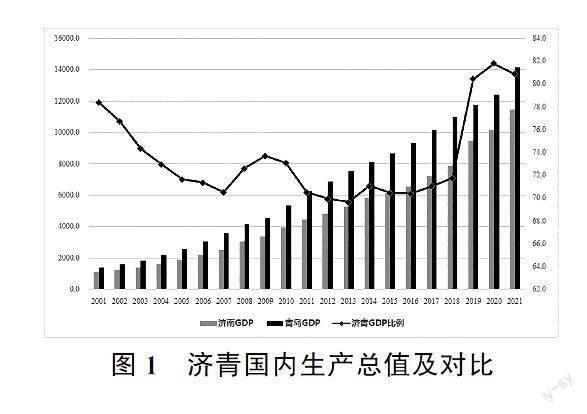

从经济总量的比值看,2001年济南为青岛的784%,其后该比值一路下行至2013年的低点697%,济南才开始逐步缩小与青岛的差距。随着近年来山东“强省会”战略的实施,济南合并莱芜后经济总量与青岛的比值上升为809%。但从人均生产总值来看,济南与青岛的比值由2018年的948%下降为2021年的886%,表明济南区划调整的增长效应仍未完全释放(图1)。

济青是典型的区域消费中心城市,2021年济青实现社会消费品零售总额51261亿元、59754亿元,分别占全省的152%和177%。分项来看,青岛批发零售业更为发达,济南住宿餐饮业相对占优,2021年青岛实现批发零售业零售额是济南的122倍,济南实现住宿餐饮业零售额是青岛的116倍(表2)。

青岛作为全省开放门户的优势明显,2021年济南实现进出口总额19442亿元,青岛实现84984亿元,分别占全省进出口总额的66%和290%。2021年济南实际使用外资266亿美元,青岛实际使用外资617亿美元,分别占全省的124%和287%。随着我国共建“一带一路”快速推进,济南依托陆路交通枢纽地位“向陆开放”的优势逐步显现,2021年济南开行中欧班列764列次,居山东省首位,列全国前10位,青岛开行中欧班列621列次(表3)。

(二)济青要素集聚不断提升城市能级

从土地要素看,青岛城市建设用地总量多于济南9113平方公里,济南占全省比重为1098%,青岛为1276%。分项来看,济南居住用地22467平方公里,显著高于青岛的16312平方公里,另外济南的商业服务业设施用地、公共管理与公共服务用地分别高于青岛914平方公里和695平方公里,在一定程度上表明济南的公共管理、商业服务等功能强于青岛。青岛工业用地19140平方公里,显著高于济南的10593平方公里,成为支撑青岛制造业做大做强的空间载体。青岛的绿地与广场用地多于济南3519平方公里,反映出青岛作为现代化国际大都市在推进绿色发展、提升城市形象方面投入较大资源。青岛的道路交通设施用地、物流仓储用地分别多于济南2270平方公里、2090平方公里,与青岛国际航运物流枢纽的功能和地位是相匹配的(图2)。

从劳动力要素看,根据第七次人口普查数据,济南常住人口92024万人,青岛100717万人,十年年均分别增加1090万人和1357万人,保持对人口的持续吸引力。济青劳动年龄人口占比分别为6360%和6431%,在21座超大、特大型城市中排第20位和18位,对青年人的吸引力略显不足。济南的大学文化程度人口占比高于青岛338个百分点,济南作为文化教育中心的优势明显(表4)。

从资本要素看,济青作为区域金融中心的集聚配置能力较强,2021年濟青金融机构本外币存款余额分别为234370亿元和223749亿元,贷款余额分别为233132亿元和240891亿元,存贷比分别达到995%和1077%,表现出较高的资金运用效率。近年来青岛市加快全球创投风投中心建设,截至2021年末在中基协登记的私募基金管理人为441家,管理基金规模16394亿元,明显高于济南的私募基金管理人205家、基金规模10654亿元(表5)。

从技术要素看,济青区域科创中心的地位突出,先后获批国家自主创新示范区、人工智能创新应用先导区等,加快国家知识产权示范城市建设,积极创建综合性国家科学中心。2021年济青发明专利授权量分别为8208件、10210件,合计占全省发明专利授权量的507%,济青万人有效发明专利拥有量分别是全省平均值的26倍和32倍(表6)。

(三)济青产业各具优势竞合空间加大

近年来济南实施工业强市战略,形成大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、精品钢与先进材料、生物医药与大健康四大主导产业,2021年规模突破13万亿元。“智造济南”赋能工业升级,服务业发展质效加快提升,济南市信息技术服务产业集群入选全国首批战略性新兴产业集群,获批建设全国首个科创金融改革试验区[5]。青岛坚持工业强市、产业兴市,智能家电、轨道交通装备产业集群入选国家先进制造业集群,集成电路、新型显示等新一代信息技术产业全面起势,新能源汽车产业快速成长,成为国家服务型制造示范城市,在全国先进制造业百强城市中排第7位,实施“工赋青岛”行动,加快建设工业互联网之都[6]。

我们对第四次经济普查中济青制造业行业大类的企业法人单位、从业人员、资产总计、营业收入和规模以上工业企业法人单位R&D经费等指标进行对比分析、综合判断后得出,汽车制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业是济青共同的优势主导产业,其中济南的汽车制造业略强于青岛,青岛的计算机、通信和其他电子设备制造业略强于济南。青岛在酒、饮料和精制茶制造业、橡胶和塑料制品业、电气机械和器材制造业具有绝对优势,在铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业具有较强优势。济南在医药制造业、黑色金属冶炼和压延加工业具有绝对优势。济青在化学原料和化学制品制造业、金属制品业、通用设备制造业均具有一定优势。济青制造业主导产业既有同质性,也存在明显的差异性,因此竞争与合作的空间都很大。利用第四次经济普查数据对比分析济青服务业,青岛在批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务、修理和其他服务业具有较大优势,济南市在信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、教育、卫生和社会工作具有较大优势,济青优势服务业的差别在很大程度上决定了两市服务功能的差异。

三、国内双核城市协同发展的经验借鉴

(一)“成+渝”建设西部高质量发展引擎

自“十一五”时期国家启动成渝经济区规划试点以来,川渝发展经历了从经济区到城市群再到双城经济圈的战略升级,区域合作和引领带动能力显著提升,逐步形成以成渝为核心的“一轴两翼三带”区域发展格局。强化政策对接和机制建设,2007年成渝两市首次划定成渝经济区范围,建立成渝经济区建设工作协调机制。2018年签署深化川渝合作行动计划和12个专项合作协议,2019年签署推进成渝城市群一体化发展重点工作方案等“2+16”系列合作协议,明确以规划编制、生态环境、基础设施、产业合作、开放平台等领域为重点,建立横向联动、定期会商、运转高效的工作机制。“十三五”时期成渝两地签署合作协议76项,实施重大合作项目236个,成立重点产业推进专班,川渝汽车、电子产业全域配套率超80%,共建西部陆海新通道、西部科学城、西部金融中心等重大平台。推进多领域改革试点,实现95个政务服务事项“跨省通办”和跨省户籍“一站式”迁移,在全国率先上线运行信息公共平台,实现两地住房公积金缴存、提取、贷款等信息共享和异地贷款“一地办”[7]。推动两地人员交流,2020年川渝两地首次遴选101名优秀年轻干部互派到重要部门和岗位挂职,干部专题培训超过6000人,科技专家信息资源共享超过3万人[3]103。

(二)“广深+”打造世界级创新发展平台

广东省充分发挥粤港澳大湾区核心引擎功能,强化广深“双城联动、比翼双飞”,促进珠江口东西两岸融合互动,携手打造国际一流湾区和世界级城市群[8]。强化创新资源协同配合和产业分工协作,2017年广东省作出建设广深科技创新走廊的战略部署,按照“一廊十核多节点”发展格局,共建信息技术、人工智能、生物医药、新材料等产业集群,打造创新发展“双引擎”。加快落实“以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心”要求,广深全面推进光明科学城、松山湖科学城等先行启动区以及南沙科学城联动协同发展区建设,围绕信息、生命、材料、海洋科学,共建鹏城国家实验室、人工智能与数字经济广东省实验室、南方海洋科学与工程省实验室等重大科技基础设施和广深惠智能网联汽车、广深佛莞智能装备等产业集群,穗深港创新集群排名全球第二位。联合建设国际综合交通枢纽,推动白云机场三期、深圳机场三跑道、珠三角枢纽机场建设,2020年白云机场旅客吞吐量达43768万人,航线网络覆盖全球230多个航点。加快南沙港三期、广州港深水航道拓展工程等项目建设,2020年珠三角港口群完成货物吞吐量约152亿吨,深圳港、广州港集装箱吞吐量分别列全球第4位、第5位,集装箱班轮航线覆盖全球主要贸易港口[9]。

(三)杭甬“双城记”推进数实深度融合

习近平总书记2016年在G20杭州峰会期间勉励杭州宁波要错位发展、协同创新,2020年再次指示唱好杭州、宁波“双城记”,为浙江省及全国发展作出更大贡献。2021年浙江省出台《唱好杭州、宁波“双城记”五年行动计划》,明确“1+3”目标体系,发挥杭州数字经济先发优势和宁波先进制造发展底蕴,实现杭甬高水平协同发展,更好融入长三角一体化发展战略。在产业创新带共建上,杭甬着力推进数字经济与制造业深度融合,重点加强新材料、新能源汽车、数字信息、生物医药等产业链合作,共建沿杭州湾智能制造产业带,联手建设数字经济“一号工程”[10]。在基础设施互联上,借力宁波国际港航优势,畅通海铁、海河联运通道,实现萧山白鹿塘、杭州北站至宁波舟山港海铁联运列车常态化运行。在建设共同富裕示范区上,以杭州、宁波都市区为载体,构建杭绍甬一体化都市连绵带,打造“双核引领、两区辐射、一带串联”的杭甬双城经济圈。杭州发力浙北、联动浙中和浙西,以杭绍、杭嘉、杭黄三个毗邻区一体化建设为重点,推动制度创新和公共服务同城化;宁波聚焦浙东和浙南,深化甬舟合作、打造以油气为核心的大宗商品资源配置基地,加强甬绍合作、推动环杭州湾经济区联动发展,推动甬台合作、共建三门湾区域[11]。

四、推进“济南—青岛”双核协同发展的对策建议

(一)建立联动高效的管理运行体制

成立济青区域协同发展领导小组,建立两市党政联席会议机制和常务副市长协调会议机制,配套成立由两市发改委牵头、相关职能部门分工协作的联合办公室和各专项工作组,构建决策层、协调层、执行层上下贯通的三级运作体系。编制《济青协同发展规划纲要》和联合实施方案,推动基础设施建设、产业发展、对外开放、公共服务等领域取得突破。率先推动交通一体化,成立济青交通一体化发展工作推进领导小组,建立厅局定期磋商和常态化工作对接机制,召开济青运输服务一体化发展推进会,签署合作备忘录,编制《加快济青交通基础设施建设专项规划》和行动方案,统筹推进济青间高速公路、国省干线、农村公路规划建设有效衔接,建立外联内畅的综合交通网络。加强济青国资国企协同,支持开展各类资本和项目合作,在交通建设、产业协作、生态环保等领域发挥排头兵作用。整合用好两市各类产业发展引导基金,争取国家或省设立济青协同发展投资基金,鼓励两市政府部门联合设立投资专项资金。建立济青商会联盟,支持产业联盟、创新联盟、行业组织、商(协)会等开展跨区域多领域合作。研究组建济青协同发展研究中心,打造高端智库[12]。

(二)建立协作共兴的区域产业体系

加快山东半岛国家自主创新示范区建设,推动青岛、济南高新区加强优势产业合作和创新资源共享,以“一城多园”模式共建济青科学城。推进济南“中国氢谷”和青岛“东方氢岛”两大高地建设,依托国家燃料电池技术创新中心、国家氢燃料电池汽车示范城市群等重大载体和青岛北汽新能源汽车、济南吉利新能源汽车、潍柴动力氢能重卡等重点企业,实施“氢进万家”科技示范工程,打造山东半岛“氢动走廊”,創建国家氢能产业示范基地。加快中国算谷、济南—青岛国家人工智能创新应用先导区建设,发挥海尔、海信、浪潮等企业集聚带动作用,大力发展先进计算、新型智能终端、超高清视频和高端软件等优势产业,构建一流数字经济产业生态和商业地标,创建国家数字经济创新发展实验区。用好青岛科技成果转化技术转移专项补助资金,探索设立济青跨市科技成果转化补偿基金,建立科技成果转化地向研发地的利益补偿机制。推动青岛大型科学仪器共享服务平台与济南大型科学仪器设备协作共用网对接合作,实现济青两地重大科研基础设施、大型科研仪器和科技专家库资源开放共享。建立济青高层次人才共育共引共用机制,争取出台人才协同发展专项支持政策,共创国家级人才管理改革试验区[12]。

(三)建设内联外通的国际物流通道

强化青岛、济南核心物流枢纽功能,加快济青既有通道建设,以畅通黄河流域循环为切入点,全面融入国内国际双循环发展格局,打造陆海内外联动、东西双向互济的沿黄陆海新通道。加强与兰州、西安、郑州等国家物流枢纽城市合作,共建黄河物流大通道,推进济青主通道与西北地区综合运输通道衔接,融入新亚欧大陆桥、中巴、中蒙俄等国际物流通道,大力发展公铁水联运、国际集装箱多式联运,打造陆向辐射型物流战略支点。发挥港口群整体规划优势,以青岛港为龙头,强化济青间港区和铁路货运中心协作,共建内陆港,抢抓RCEP机遇,深化与日韩、东盟、欧美等国家和地区主要港口合作,推进海铁联运“一单制”改革,建设联通东南亚—印度洋—欧洲—太平洋的国际海运物流通道。做强以中欧班列、中韩快线、东盟专列等为支撑的国际班列体系,增加图定班列,实施“齐鲁号”中欧班列集结中心示范工程,提升济青间班列集货疏运能力,创建中欧班列枢纽城市。推动冷链物流、大宗物资物流、跨境电商物流发展,依托山东国际大宗商品交易平台,以铁矿石、原油、橡胶、棉花、粮食、生鲜为重点,建设大宗商品中转交易中心和冷链物流集散基地。设立沿黄陆海新通道物流和运营组织中心,统筹济青两地铁路、水运、海关等部门,搭建通道公共信息服务平台,联合济青大型物流企业与供应链上下游企业,建设物流信息与交易平台,围绕海铁联运提供信息发布、仓储管理、追踪溯源等服务。

(四)建立共建共享的公共服务网络

出台《济青协同发展区便捷生活行动方案》,建立便捷生活事项清单化管理制度和更新机制,推动两地就业社保、教育文化、医疗卫生、住房保障等领域对接合作。推进济青轨道交通和常规公交“一卡通”设施改造,加快“青岛一码通”和济南“泉城码”数据联通,实现济青两地公交轨道“一码”通乘。推动济青市域铁路建设和公交化运营,促进两地联网售票系统互联互售,探索高铁、客运月票试点。强化济青旅游主管部门、龙头企业间合作,充分挖掘青岛琅琊文化和济南龙山文化内涵,实施“时尚青岛·泉城济南”旅游品牌创建行动,整合名泉古城、海上仙山、黄金岸线等旅游资源,建设一批旅游名镇、名宿、名导、名品和美食,打造济青文化旅游体验廊道。依托全国一体化政务服务平台和山东省政务服务事项管理系统,加快青岛市政务大数据和云计算中心建设,推动省、市两级政务服务数据对接联通,以青岛市城市云脑建设为契机,实施“一网通办”改革,探索政务服务事项“跨域通办”,推广掌上政府、指尖服务、刷脸办事。

参考文献:

[1] 陆玉麒.双核型空间结构模式的探讨[J].地域研究与开发,1998(4):44-47.

[2] 陆玉麒.双核型空间结构模式的应用前景[J].地域研究与开发, 1999(3):10-13.

[3] 杨修志.山东省城市体系中济—青双核结构的空间关系演变[J].世界地理研究,2008(3):100-105.

[4] 甘霖,曹广忠,冯长春.基于引力模型的城市区位潜力测度与区域双核结构刻画:以山东省济—青双核结构为例[J].地域研究与开发,2016(5):60-66.

[5] 于海田.政府工作报告:2022年4月19日在济南市第十八届人民代表大会第一次会议上[J].济南市人民政府公报, 2022(9):2-23.

[6] 赵豪志.政府工作报告[N].青岛日报,2022-04-21(1).

[7] 吴景双.成渝新格局点亮“第四极”[J].中国发展观察,2021(2):51-59.

[8] 覃伟中.政府工作报告[N].深圳特区报,2021-05-25(1).

[9] 皮泽红,曲静怡.粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区驱动”效应不断释放[N].中国经济导报,2021-05-19(3).

[10] 周治筠,卜志珍,王美玉,等.杭甬“双城记”:制造业与数字化产业双向驱动[J].宁波经济(三江论坛),2021(10):15-17.

[11] 王世琪,应磊.2025年,杭甬双城经济圈格局基本形成[N].浙江日报,2021-08-03(3).

[12] 中共四川省委关于深入贯彻习近平总书记重要讲话精神加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定[N].四川日报,2020-07-16(1).

责任编辑:马秀贞