抓住耕地和种子“两个要害”夯实粮食安全根基:现实问题与政策建议

肖卫东,杜志雄

(1. 山东师范大学公共管理学院,山东 济南 250014;2. 中国社会科学院农村发展研究所,北京 100732)

保障粮食和重要农产品稳定供给是我国农业现代化和政府农业政策的根本目标之一,也是农业高质量发展的重要体现[1]。食为政首,“地”为粮基;粮安天下,“种”铸基石。党的二十大报告强调提出,全方位夯实粮食安全根基,要牢牢守住十八亿亩耕地红线,逐步把永久基本农田全部建成高标准农田,深入实施种业振兴行动,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。2022 年12 月召开的中央农村工作会议强调要抓住耕地和种子两个要害,坚守耕地红线,建设高标准农田,把种业振兴行动切实抓出成效,把当家品种牢牢攥在自己手里。这既是党的二十大报告和2022 年12 月中央农村工作会议所强调的夯实粮食安全根基的最直接指向,也是在新发展阶段上牢牢把住粮食安全主动权的战略决策和政策部署。

相关研究表明,耕地保护是推进农业农村现代化从而实现中国式现代化的重要安全保障[2],新时代保障粮食安全要抓好耕地保护和核心种源两个根本[3]。筑牢粮食安全根基要通过耕地资源的严格保护、高效利用,全方位夯实粮食安全的物质根基[4];要通过构建多元主体协同创新的种业生态圈,全方位夯实粮食安全的科技根基[5],从而促进并实现粮食安全、生态环境安全和农民权益安全的有机协同[6]。可见,夯实粮食安全根基、端牢端稳中国“饭碗”,首要的就是解决好耕地和种子问题,抓住耕地和种子“两个要害”。鉴此,本文基于保障粮食安全、建设农业强国的视角,阐释抓住耕地和种子“两个要害”的重要性,分析粮食安全下耕地保护和种业发展面临的现实问题,提出抓住耕地和种子“两个要害”夯实粮食安全根基的政策建议

1 抓住耕地和种子“两个要害”:保障国家粮食安全、建设农业强国的内在要求

1.1 保障国家粮食安全是建设农业强国的基本要求与首要任务

党的十二大报告提出要加快建设农业强国。2022 年12 月召开的中央农村工作会议强调,保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。2023 年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》强调,强国必先强农,农强方能国强。要立足国情农情,体现中国特色,建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。

粮食安全是“国之大者”,是政治稳定、经济持续发展、社会和谐繁荣的重要基础[4]。我国是一个有着14 亿多人口的大国,确保把“饭碗”牢牢端在自己手中,始终是发展的基础和强国的根本。从国际经验看,粮食等农产品供给保障能力强是世界农业强国的首要特征[7],世界上现代化国家的高质量发展都离不开粮食安全的强力保障。在任何时期、任何发展阶段,保障国家粮食安全都是建设农业强国的基要性评判标准[8]。世界农业强国也是世界粮食强国。中国要强,农业必须强;农业要强,粮食必须强。加快建设农业强国,要把提高粮食和重要农产品综合生产能力置于更加突出的位置。因此,全面建设社会主义现代化(农业)强国,首要的任务就是毫不松懈地处理好粮食安全问题,首要的目标必须是绝对保障国家粮食安全,这是新时代最为迫切、最为本质的要求。

1.2 抓住耕地和种子“两个要害”就是要全方位夯实粮食安全、筑牢农业强国的两大物质根基

古人云“牵牛要牵牛鼻子”。只有抓住要害,破题而入,才能有的放矢。耕地是发展粮食生产、建设农业强国的“命根”,种子是“芯片”。抓住耕地和种子“两个要害”,是保障粮食永续安全的必然选择,是建设农业强国的必然要求。抓住这“两个要害”,就等于抓住了粮食安全、农业强国的根本,就是要全方位夯实粮食安全、筑牢农业强国的两大物质根基。

1.2.1 改革开放以来的耕地保护利用、种业创新与振兴发展,强力支撑了粮食安全保障与农业增长回顾历史,改革开放尤其是党的十八大以来我国粮食总产量和农业总产值的不断飞跃。国家统计局数据显示,粮食总产量和农业总产值分别由1980 年的3.206 亿t 和0.145 万亿元增长到2012 年的5.896亿t 和8.634 万亿元,再增长到2021 年的6.829 亿t和7.834 万亿元;2022 年粮食总产量达6.866 亿t,粮食生产自2008 年以来实现“十九连丰”,自2015年突破6.5 亿t 以来连续8 年稳定在6.5 亿t 以上。

一方面,得益于国家对耕地的严格保护和集约利用。近年来,我国数量保护、质量建设和生态维护都得到了极大加强和提升,形成了“三位一体”耕地资源综合保护利用体系。第三次全国国土调查主要数据公报显示,我国现有耕地总量12 786.19万hm2,守住了并高于“十八亿亩耕地红线”。农业农村部数据显示,2022 年超额完成666.67 万hm2高标准农田建设任务,如期实现了6 666.67 万hm2高标准农田累计建设目标;实施了553.33 万hm2保护性耕作面积;化肥农药利用率、畜禽粪污利用率、秸秆利用率、农膜利用率分别超过了41%、78%、88%和80%。我国实施的严格保护耕地制度,使得农村土地释放了巨大的粮食生产空间和农业增长潜力,用不到全球9%的耕地养活了全球近20%的人口,这不仅为保障国家粮食安全发挥了不可替代的基础性作用,也为有效维护全球粮食价格稳定作出了重大贡献[9]。

另一方面,得益于粮食等农作物品种的持续更新换代。一直以来,我国高度重视种业发展,出台了一系列改革政策与举措,并经历了承认育种者权利、推进种业商业化改革、推动种业做大做强、实施种业振兴行动等阶段[10],实现了农作物矮秆化、杂交化和优质化的三次重大跨越。相关数据表明,截至目前,我国繁育农作物新品种7 万多个,其中三大主粮(水稻、小麦、玉米)和大豆等粮食作物经历了3~7 次品种更新换代,带动我国粮食作物单产自新中国成立以来提高了4.6 倍,粮食总产量提高了5 倍。农业农村部数据显示,党的十八大以来,我国种业发展取得了长足进步,全国主要农作物良种基本上实现了全覆盖,自主选育品种面积占比达95%以上,其中水稻、小麦、大豆生产用种全部实现自主选育,玉米自主选育品种面积占比达90%,良种对粮食增产的贡献率达45%,基本做到了“中国粮”主要用“中国种”、“中国碗”主要装“中国粮”,实现了用“中国种”保障“中国粮食安全”的战略目标。

1.2.2 以新一轮千亿斤粮食产能提升行动建设粮食强国和农业强国,要求切实抓住耕地和种子“两个要害” 为建设农业强国,2023 年中央一号文件提出,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动;全方位夯实粮食安全根基,强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础。这是全力抓好粮食和重要农产品稳产保供、牢牢把住粮食安全主动权、促进农业大国向农业强国迈进的重大战略安排。过去的经验证明,“稳住粮食播种面积、提高粮食单位面积产量”是巩固我国粮食安全基础的两大法宝。2023 年中央一号文件提出,确保全国粮食产量保持在6.5 亿t 以上,各省(自治区、直辖市)都要稳住面积、主攻单产、力争多增产。提升粮食产能,让有限的耕地产出更多的粮食和更大的效益,一是要靠增加或者稳定粮食播种面积,二是要靠提高粮食单产。前者要求必须有一定数量的耕地资源作为基础,后者则要求必须有良田、良种作保障,即较好的耕地质量和粮食作物种子作保障。展望未来,虽然我国耕地面积难以增加,但“十八亿亩耕地红线”必须牢牢守住,否则势必会影响粮食产量和粮食供给,给粮食安全保障造成很大威胁。通过农田连片平整、宜机化改造、灌排能力和土壤养分提高等,耕地质量提升和保护性利用大有空间。耕地质量的持续改良和不断提升,提高粮食作物种子的单产水平,是最大程度挖掘和释放粮食作物良种增产潜能的根本保障。同时,我国农业科技创新和良种攻关的力量没有明确的上限边界,一直处于持续提高和不断突破的过程中,对提高粮食单产、保障粮食安全具有全面的重要作用(包括增加产量、提升质量、节约成本、保护生态等),是提高粮食产能的本源性和持续性动力所在[11]。

综上所述,粮食安全是国家整体安全的重要组成部分[12],保障粮食安全是一项长期和持续性的系统工程,短期看是粮食供给数量安全,长期看则是粮食产能安全。保障长期的粮食产能安全,必须以良田、良种作基础和支撑。由此,抓住“耕地”这个要害就是要通过加强耕地保护与提升耕地质量向良田多要粮、要好粮;抓住“种子”这个要害,就是要通过种业振兴向科技、向良种要单产、要收益,用高质量的良田和现代化的良种来强化粮食安全和农业强国的基础支撑。以新一轮千亿斤粮食产能提升行动建设粮食强国和农业强国,必须切实抓住耕地和种子“两个要害”,唯有如此,方能全方位夯实粮食安全根基、筑牢农业强国的基础。

2 抓住耕地和种子“两个要害”夯实粮食安全根基面临的现实问题

2.1 夯实粮食安全“耕地”根基面临的现实问题

2.1.1 耕地总量少,可动员的后备耕地资源有限 一是耕地减少导致总量不足。国家统计局数据显示,改革开放以来,虽然我国耕地面积总量由1980 年的9 930.53 万hm2增 加 至2019 年 的12 786.19 万hm2。但在分阶段上,耕地面积净减少量呈增长趋势,1980—1995 年耕地面积年均净减少28.70 万hm2;1996—2008 年耕地面积年均净减少69.36 万hm2。尤其是第三次全国国土调查数据显示,2009—2019年我国耕地面积减少了753.33 万hm2,年均减少75.33 万hm2,耕地面积减少速度快、幅度大。在耕地面积减少的同时,人口总量已从2000 年的12.67亿人增长到了2022 年的14.12 亿人。这在很大程度上导致人均耕地面积持续下降,由第一次全国国土调查的0.106 hm2/人减少到第二次全国国土调查的0.101 hm2/人,再减少到第三次全国国土调查的0.091 hm2/人,远低于世界人均耕地面积。

二是耕地后备资源不足。2016 年12 月公布的全国耕地后备资源调查数据显示,全国范围内现有的耕地后备资源总面积535.28 万hm2,比前一次调查减少近200 万hm2。其中,可开垦耕地后备资源516.18 万hm2,占比96.43%;可复垦耕地后备资源19.10 万hm2,占比3.57%。集中连片的耕地后备资源188.81 万hm2,仅占35.27%。受水资源利用限制,近期可开发利用的耕地后备资源仅为220.48 万hm2,仅占耕地后备资源总量的41.19%。

2.1.2 优质耕地占比低,耕地基础地力退化趋势难扭转、质量仍趋下降 一是优质耕地面积少。《2019年全国耕地质量等级情况公报》数据显示,以2017年全国13 486.67 万hm2耕地为基础,2019 年耕地质量平均等级为4.76 等,评价等级为一等至三等的基础地力较高的高等地(即优质耕地)面积4 213.33 万hm2,仅占耕地总面积的31.24%;评价等级为四等至六等的基础地力适中的耕地面积6 313.34 万hm2,七等至十等的基础地力相对较差的耕地面积2 960 万hm2,四等至十等的中低等耕地面积占比达68.76%。目前我国耕地以中等产田为主,耕地基础地力有限、障碍因素明显甚至突出。水利部数据显示,截至2020 年底,全国耕地有效灌溉面积6 913.33 万hm2,其中节水灌溉面积3 780万hm2、高效节水灌溉面积2 333.33 万hm2,分别仅占耕地总面积的29.56%和18.25%,高质量耕地有效灌溉面积明显不足。

二是耕地基础地力退化,质量下降。一方面耕地长期高强度利用导致耕地基础地力的退化现象较为严重,粮食的基础地力贡献率下降,由1991—2000 年的56.10%下降到2012—2019 年的50%左右;另一方面,以往农药、化肥、除草剂等化学投入品过度投入导致耕地生态风险问题突出,包括全国性的土壤酸化、东北地区土壤有机质含量的大幅下降和黑土层的持续变薄、西北地区的农膜白色污染、长江中下游地区土壤的重金属污染等[9],农业面源污染现象日益严重。据《经济日报》2022 年“耕地问题调查”数据,近几年全国强酸化耕地增加了70%以上,盐碱化耕地增加了30%,东北地区厚度不足20 厘米的黑土地占50%左右。《2021 中国生态环境状况公报》数据显示,截至目前全国水土流失面积269.27 万km2,中度及以上侵蚀面积占水土流失总面积的36.70%;全国荒漠化、沙化土地面积分别达261.16 万km2和172.12 万km2。水土流失、土地荒漠化和沙化在很大程度上会对耕地基础地力造成损害,导致耕地质量下降、障碍因素增多,这会直接威胁到粮食产能和国家粮食安全。

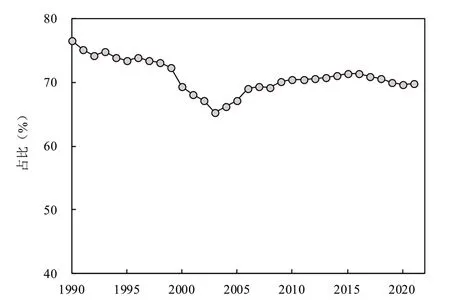

2.1.3 耕地“非农化”“非粮化”难遏制 耕地“非农化”主要表现为耕地总面积的减少,主要是建设用地对耕地的占用;“非粮化”则包括广义上土地用途在农用地内部的结构调整和狭义上粮食作物播种面积在农作物总播种面积中所占比重的下降[13]。具体看,第二次、第三次全国国土调查数据显示,2009—2019 年全国耕地面积占土地总面积的比重由19.62%下降到15.96%,10 年间下降了3.66 个百分点;全国建设用地面积由3 233.33 万hm2增加至4 086.67 万hm2,10 年间增加853.34 万hm2,增幅达26.39%。相关研究表明,2006—2020 年全国平均每年征用7.78 万hm2耕地转为建设用地,建设用地对耕地的年占用最大面积达11.89 万hm2[13]。《经济日报》2022 年“耕地问题调查”数据表明,2009—2019 年全国净流向林地的耕地面积达746.67万hm2,净流向园地的耕地面积达420 万hm2,大量耕地转用为草地、林地和园地,成为耕地“非粮化”的重要表现。1990—2021 年全国粮食作物播种面积占农作物总播种面积的比重呈现总体上的下降趋势,由76.48%下降到69.73%(图1);其中1990—2003 年下降速度快、幅度大,下降了11.26 个百分点;虽然在2004—2016 年呈现出了小幅度的上升趋势,但在2016—2021 年又表现出明显的下降趋势,下降了1.69 个百分点。在工业化和城镇化较为发达的浙江、福建、广东和海南四个东南沿海省,相较于1980 年,2020 年其农产品及粮食生产占全国的比重大幅下降,耕地“非农化”“非粮化”为重要原因之一[3]。

图1 粮食作物播种面积占农作物总播种面积比重的变化趋势Fig. 1 Changing trend of the ratio of the grain-planted area to the total crop-planted area

2.2 夯实粮食安全“种子”根基面临的现实问题

2.2.1 种质资源保护利用不足 第三次全国农作物种质资源普查与收集行动的初步数据显示,在湖北、湖南、广西、重庆、江苏、广东6 省区市375 个县,1956—2014 年主要粮食作物地方品种由11 590 个减少到3 271 个,丧失比例高达71.78%,丧失速度惊人;一部分畜禽地方品种正处于濒危和濒临灭绝边缘,亟待抢救性收集和保护。《全国农作物种质资源保护与利用中长期发展规划(2015—2030 年)》数据显示,1981 年广西的野生稻分布点达1 342 个,目前仅剩325 个,消失比例高达75.78%。部分农作物品种种源对外依存度过高。截至目前,“洋种子”占据了我国蔬菜种子市场份额的50%以上,尤其是西兰花“洋种子”占比超过80%,菠菜、洋葱、胡萝卜和高端番茄“洋种子”占比超过90%,甜菜和黑麦草“洋种子”占比更是高达95%以上。丹麦长白、英国大约克夏、美国杜洛克世界三大猪种垄断了我国98%的种猪市场[14]。我国仍无白羽肉鸡自主品种,种源完全依赖美国、法国等发达国家,常年引进80万~120 万套祖代种鸡;奶牛核心种源的自给率仅为20%[15],迄今尚未形成自主研发、繁育优秀种公牛的材料(包括优质种牛精液和胚胎)和能力。面向育种需求,我国种质资源保护与利用还存在精准鉴定和深度发掘不足的问题,尤其是优异资源、基因资源的深度开发和挖掘利用严重滞后,导致资源优势未能及时、较好地转化为经济优势。在我国现有的48 万余份种质资源中,已开展深度、精准鉴定的仅占2%左右。现有的3 万余份玉米种质资源中,已开展精准鉴定的不足5%,能够用于种业企业育种的更少;现有的3.3 万余份大豆种质资源中,已深度挖掘利用的仅占1%左右[15]。

2.2.2 育种创新能力不强 从历史演进看,育种技术发展一般可划分为1.0 时代(农家育种)、2.0 时代(杂交育种)、3.0 时代(分子育种)和4.0 时代(智能育种)四个阶段[16]。目前,美国等发达国家和种业强国已进入了育种4.0 时代,而我们还处在2.0至3.0 时代之间。显然,在育种前沿理论、育种关键核心技术等方面,与国际先进水平相比,我国还有很大差距。育种创新能力不足、创新水平低是我国长期存在的一大挑战。而且尽管我国部分育种技术在国际上已处于先进水平,但育种基础理论研究仍然较为薄弱。在全球生物技术育种研究领域,2015—2019 年我国的论文发表数量2.16 万篇(占全球发文总量的24.60%)、专利申请数量6 338 件(占比27.28%),均位列全球第二,具有研发规模优势,但从影响力看,我国的育种基础研究和育种技术研发仍处于追赶阶段,而英国、德国、法国、荷兰等的发文数量和专利申请数量均不及我国,但其成果质量和影响力强于我国[17]。

同时,虽然我国通过专项等方式,建立起了完整的、具有较高国际先进水平的转基因育种技术体系,但我国生物种业的自主创新和生物育种技术的自立自强仍然面临原创性关键核心技术不足,生物技术和信息技术系统集成、融合应用不足等问题。基因编辑与分子育种、种间杂交胚拯救、人工智能等现代育种技术的自主研发及应用偏少,前沿性、突破性现代生物育种技术“受制于人”。截至2022年底,全球农业生物关键核心技术70%的专利仍被美国控制。总体上,我国在基因编辑、表型组学、新一代高通量测序等现代生物育种关键核心技术突破领域仍处于不利竞争地位[18]。

2.2.3 种业企业“山多峰少”,研发投入不足 企业强,种业才能强。我国是全球第二大种子需求国,近年来我国种业企业发展迅速,数量不少,但纵观现实,企业创新主体地位有所加强,但与国际种业巨头相比,实力差距仍很明显。一是种业企业“山多峰少”。中国种子协会2020 年的一项调查数据显示,在1 330 家样本种业企业中,中小型种业企业居多,员工数量100 人以上的种业企业68 家,占比仅为5%;年营业收入超过1 亿元的种业企业90 家,占比仅为7%;生产型、研发型种业企业的占比分别仅为11.50%和3.68%[19]。截至2019 年底,我国种业企业近6 400 家,但真正具有自主研发的种业企业不足100 家,82%的种业企业是销售型企业[18]。显然,我国种业企业数量众多,但集中度低、大而不强、小而不专的现象突出。

二是种业企业研发投入不足。跨国种业企业的年科研投入普遍在其销售收入的10%左右,例如美国孟山都公司和德国KWS 公司投入的年度研发经费约占其销售收入的比重达15%,先正达公司和先锋公司占比约为12%。而在我国,除隆平高科和登海种业的年研发经费占比达10%(2019 年分别为13%和9.9%)外,国内大部分种业企业的研发经费占比普遍低于3%[20]。

2.2.4 种业产学研联系不紧密 一是产学研协同体系尚不健全。目前我国育种主体主要由国家和地方农业科研机构、农业类高等学校和研发型种业企业。由于我国现行的农业科技管理体制形成于计划经济时期,各育种主体的行政依附性较强,存在分工不明确、种业资源分配不均衡、部门交叉管理、联动不畅、融合不足等问题。尤其是由于育种主体之间不同的行政隶属关系,导致相互之间资源、数据、人才、项目、政策等的共享机制尚未真正建立起来。由此导致,种业企业尚未成为种业科技创新的主体,农业科研机构和高等院校的所有经济活动并不完全是种业科技研发与创新,农业科研机构、高等院校与种业企业之间尚未形成真正意义上的种业科研共同体[21]。

二是种业创新链与产业链、价值链的协同不足。“三链协同”是种业科技创新体系构建与产业链现代化水平提高的重要路径,但因为种业产学研协同体系不健全,导致“三链”协同不足问题也较为明显。种业科技计划与项目的立项、执行、结题验收、评估评价等环节,与种业发展、农作物生产变化和增产增效等实践之间存在脱离问题,导致种业科技创新各环节之间的有机衔接不紧密。再之,由于政府与市场关系尚未厘清、以及它们的主导作用扭曲,使得种业领域的科技创新体系在种业市场价值引领、种业产业价值主导和种业资本价值评价等方面的机制创新明显不足[16],种业科技创新与市场需求、产业发展脱节问题突出。

3 抓住耕地和种子“两个要害”夯实粮食安全根基的政策建议

3.1 抓住耕地要害夯实粮食安全根基的政策建议

耕地保护要求要非常明确,十八亿亩耕地必须实至名归,农田就是农田,而且必须是良田[22]。由此,抓住耕地要害夯实粮食安全根基要“像保护大熊猫一样保护耕地”,严守耕地红线、提等升级耕地质量、坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”,合理有序开发后备耕地资源,在推进改革和促进发展中保护好、建设好、使用好耕地。

3.1.1 落实“长牙齿”的硬措施严守耕地红线,确保“农田就是农田” 一是全面实行粮食安全、耕地保护“两个党政同责”,强化党对粮食安全和耕地保护的绝对领导。地方各级党委、政府在实施耕地保护政策的根本目标上,应自觉与中央保持高度一致,全面筑牢、切实增强粮食安全和耕地保护的“双重”责任意识。按照2022 年中央一号文件关于“主产区、主销区、产销平衡区都要保面积、保产量”和《农业农村部关于落实党中央国务院2023 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》(《实施意见》)关于“坚决落实18.65 亿亩耕地和15.46 亿亩永久基本农田保护目标任务”的要求,从区域一体化、全国一盘棋的思路出发,把耕地保有量、永久基本农田保护数量这两个重要任务足量、带位置逐级分解下达,由党中央、国务院与地方党委、人民政府签订严格履行的耕地保护目标责任书,探索建立健全耕地保护责任的压紧压实、严格考核、一票否决、终身追责制,确保十八亿亩耕地“实至名归”。加强耕地后备资源保护与开发利用。二是严格落实和完善耕地占补平衡、进出平衡“双平衡”政策。要建立健全补充耕地立项、实施、验收、管护等的全过程监督管理机制,确保占用、转用的耕地在数量上“补足”、在质量上“补优”[4]。选择有条件的地区探索试点建立以粮食产能为主要依据的补充耕地核算机制。

3.1.2 突出高标准农田建设、提等升级耕地质量,确保“农田必须是良田” 一是突出高标准农田建设。据农业农村部估计,高标准农田建成后,项目区的粮食产能比建成前平均提高10%~20%,农民实现每年亩均增收500 元左右。加快制定国家层面、省级层面的“永久基本农田全部建成高标准农田实施方案”,以补土壤改良、田间灌排设施短板和建设高效节水、水肥一体化设施为重点,持续加大投入、优化建设时序,在高标准农田建设中全方位夯实“耕”基。加快推进整地市、整县级、整灌区三个区域层级的整区域高标准农田建设试点,集中打造独具优势、独有特色的整区域高标准农田建设项目区,引领带动高标准农田建设的高水平、高质量发展。坚持“工程建设与建后管护”并重,健全完善高标准农田管护、监督和评价制度,确保建一块、成一块。二是鼓励、支持开展“吨粮田”创建。创建“吨粮田”是挖掘现有耕地潜力、主攻粮食单产、合理保障种粮收益的重要路径。各地要以“吨粮田”创建为抓手,大力促进良田、良种、良技、良法和良机的有机融合,持续提高粮食单产水平和粮食产能水平。三是提等升级耕地质量。以数量保护、质量提升和生态优化“三位一体”为方向,深入实施国家黑土地保护工程,强化保护性耕作技术应用与工程治理措施,高质量完成《实施意见》提出的“实施保护性耕作9 000 万亩以上”目标任务。加大对重金属等多源存量污染耕地的生态修复与治理[23]。引导种粮主体积极推进化肥农药等化学投入品的减量化和绿色化,严厉打击盗挖黑土破坏耕地、电捕蚯蚓破坏土壤等行为,努力打好农业农村面源污染防治攻坚战,有效提升耕地土壤健康水平和质量水平。

3.1.3 坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”,确保“农田农用”“良田粮用” 强化耕地用途管控,加快形成以耕地用途管制为核心的耕地使用和保护制度,确保优质耕地资源尽可能多地用于粮食安全保障项目上[24]。将一般耕地、永久基本农田、高标准农田等全部纳入土地用途管制,实现耕地用途管制的类型全覆盖[4]。严格落实耕地利用优先序,引导和支持各地积极探索耕地种植用途管控的法律、政策、技术体系建设试点,确保2022 年中央一号文件提出的“耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产,永久基本农田重点用于粮食生产,高标准农田原则上全部用于粮食生产”落实到位,促进粮食和重要农产品生产空间布局更加遵从农业生产发展规律、更加符合自然地理格局。严格管控耕地转为林地、园地、养殖水面等其他农用地,加大耕地执法监督力度,稳妥推动流向其他农用地的耕地及早、有序复耕复种。加强农用地转用审批管理,严格限制耕地转为建设用地,从严查处违法违规占用耕地尤其是永久基本农田从事非农建设的行为。稳妥有序推进农村宅基地制度改革、农村乱占耕地建房专项整治“两项试点”,促进农村闲置宅基地和闲置农房的盘活利用。督促县级以上地方人民政府加快落实《农村土地承包法》(2018年修正)第四十五条规定的“建立工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的资格审查、项目审核和风险防范制度”。

3.2 抓住种子要害夯实粮食安全根基的政策建议

解决吃饭问题,根本出路在科技。我国农业科技进步有目共睹,但也存在短板,其中最大的短板就是种子;种源安全关系到国家安全,必须下决心把我国种业搞上去,实现种业科技自立自强、种源自主可控[22]。由此,抓住种子要害夯实粮食安全根基要深入实施种业振兴行动,掌控核心种源、攥牢当家品种,实现种业科技自立自强。

3.2.1 推动构建以种业科技自立自强为战略支撑的熊彼特范式 熊彼特的创新理论告诉我们,创新尤其是“创造性破坏”是经济增长的不竭源泉[25]。阿吉翁等[26]的熊彼特范式则进一步告诉我们,创新与知识传播是整个增长过程的核心,累积式创新的结果就是长期增长;创新依赖激励和财产权利保护(尤其是知识产权保护);新的创新让以往的创新变得过时,这就是“创造性破坏”的力量。进入新发展阶段,我国保障国家粮食安全面临的国内外形势及运行特征发生了重大变化,离不开种业科技创新和自立自强的战略支撑。在新发展阶段,必须着力实施种业科技自立自强,着力增加高水平种业增效技术、提质技术和绿色技术等有效供给,更好满足种业新旧动能转换的科技需求;必须着力构建以种业科技自立自强为战略支撑的熊彼特范式,形成“创造性破坏”力量,更好促进种业的高质量发展和可持续发展。

3.2.2 探索构建以企业为主导的种业科技创新体 一是充分发挥种业企业四大主导作用。企业是创新的主体,是推动创新创造的生力军;要推动企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体[27]。因此,加强国家战略种业科技力量建设,充分发挥种业企业在种业技术创新决策、研发投入、科研组织的主导作用。更为重要的是,只有由企业这个最终使用方来实施科技创新成果转化过程,才能真正提高转化效率与效果;创新技术发展的途径在于企业的转化应用。因此,还要充分发挥种业企业成果转化的主导作用。二是培育发展创新型领军种业企业和世界一流创新种业企业。要以国家种业阵型企业为抓手,着力打造一批创新型领军种业企业和世界一流种业企业,充分发挥其在种业科技创新中的主导作用,增强国家种业科技战略力量,提升种业自立自强能力。

3.2.3 着力建立健全提升种业企业科技创新能力的机制 一是促进各类创新要素向种业企业集聚。深入推进种业企业扶优行动,聚合政府财税、社会资本和企业自身留存收益等多方力量,加快形成多元化、多渠道的种业企业研发投入体系。制定面向种业企业的专项税收减免优惠政策。鼓励种业企业牵头申报、组织实施国际合作、国家级、省部级农业科技重大专项等。支持符合条件的种业企业建立院士专家工作站、博士后科研流动(工作)站等。二是推进科企分工协作与以企业为主导的种业产学研深度融合。破除制约种业企业创新的体制机制障碍,完善创新市场导向机制,加快形成以企业为主导、市场为导向、科企分工协作、产学研用深度融合的种业科技创新体系。支持企业承担国家农业生物育种重大科技项目。打破科研院校与种业企业边界,建立健全产学研深度融合与长期合作的信用机制、利益分配机制和风险防控机制。

3.2.4 建立健全种业创新链与产业链深度融合的机制 一是围绕种业产业链开展种业创新。依托以我国关键核心技术为主导的全球种业产业链部署种业创新链,加快种资资源普查与保护利用,着力实现在种业基础研究、科学知识新发现这一创新源头的突破,以持续保持种业技术的全球领先地位。在攀升种业产业链、价值链中高端的过程中部署种业创新链,集中力量加快突破重大种业关键技术和核心技术,研发新品种新产品(包括高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等),促进种业科学知识创新到种业技术创新、再到种业产业创新的接续有序衔接。二是围绕创新链推进种业产业创新。种业创新要围绕种业产业发展需求部署和推进,着力将种业科学知识转化为市场价值和社会价值,构建从种业知识创新、育种创新到繁育转化、田间车间生产的完整链条,实现强大链条、锻造链条的现实需求。种业创新要敢于适度超前,形成创新引领种业产业发展的新格局,突破种业产业链纵向拓展、横向延伸、内涵提升的技术瓶颈、品种瓶颈和市场瓶颈,实现补充链条、创造链条的现实需求。