重庆冷水性鱼类产业发展现状及对策

◎ 文/刘丹 薛洋 翟旭亮 吴晓清 何语奇 高宣 朱成科*

冷水性鱼类具有蛋白质含量高、胆固醇低、肉质细嫩,富含EPA和DHA等不饱和脂肪酸等特点,高营养价值和经济价值使其市场关注度持续升高。本文结合重庆市冷水鱼产业基础,针对现状与问题进行分析,并探讨提出发展对策,以期促进重庆市冷水鱼产业持续健康发展。

冷水性鱼类是指常年生活于冷水水域中,栖息环境适宜温度处于20℃以下、繁殖温度在15℃以下的冷水性或亚冷水性鱼。冷水性鱼类对养殖环境要求较高,较喜欢水体清凉、溶解氧含量高、干净无污染的水域,其由于蛋白质含量高、富含高度不饱和脂肪酸、肉质细嫩、无肌腱刺等特点,具备较高的营养价值和经济价值,备受消费者青睐。重庆市地处我国西南地区,蕴含丰富的冷水资源,其中,渝东南和渝东北山区地下泉水和山涧水十分丰富,水体洁净、水质良好、溶氧充足,具有明显的冷水水体特征,非常适合发展冷水性鱼类增养殖,这为重庆市冷水性鱼类产业发展奠定了环境基础。

一、重庆市冷水鱼产业发展现状

(一)自然地理优势

重庆市地处四川盆地东南缘,东北部和东南部分别靠大巴山、武陵山两座大山脉,西北部和中部以丘陵、低山为主。重庆市冷水资源主要集中于秦巴山区和武陵山区,其平均海拔在1000m以上,常年降雨量丰富且多集中于夏季,秦巴山区多年平均降雨量为800mm~1700mm、武陵山区年均降水量为1100mm~1600mm,年平均气温不超过20℃,水系发达、水资源丰富、水体溶解氧含量高,是国家重要的生物多样性和水源涵养生态功能区。秦巴山区和武陵山区覆盖了重庆市15个区县,这些地区冷水资源丰富,水质良好且富含饵料生物,适宜开展冷水性鱼类养殖。

(二)养殖种类

重庆市冷水鱼养殖品种主要有鲟鱼、鲑鳟鱼、土著冷水鱼、大鲵等。其中,鲟鱼是当前重庆市冷水养殖主要对象,占重庆市冷水鱼养殖产量的70%以上,主要养殖品种有杂交鲟、施氏鲟、达氏鳇、俄罗斯鲟等;鲑鳟鱼主要养殖品种包括虹鳟和金鳟等,以三倍体虹鳟为主;土著冷水鱼包括齐口裂腹鱼、多鳞白甲鱼、云南盘鮈、云南光唇鱼等。

(三)养殖方式

冷水鱼养殖方式主要有自然水体养殖和工厂设施化养殖。由于重庆市冷水资源大多集中在山区,养殖户直接利用山泉或溪流作为养殖水源,故养殖场多在河流和山涧附近,普遍采用传统流水养殖的方式进行养殖,少数企业通过室内工厂化模式进行养殖。

(四)养殖产量

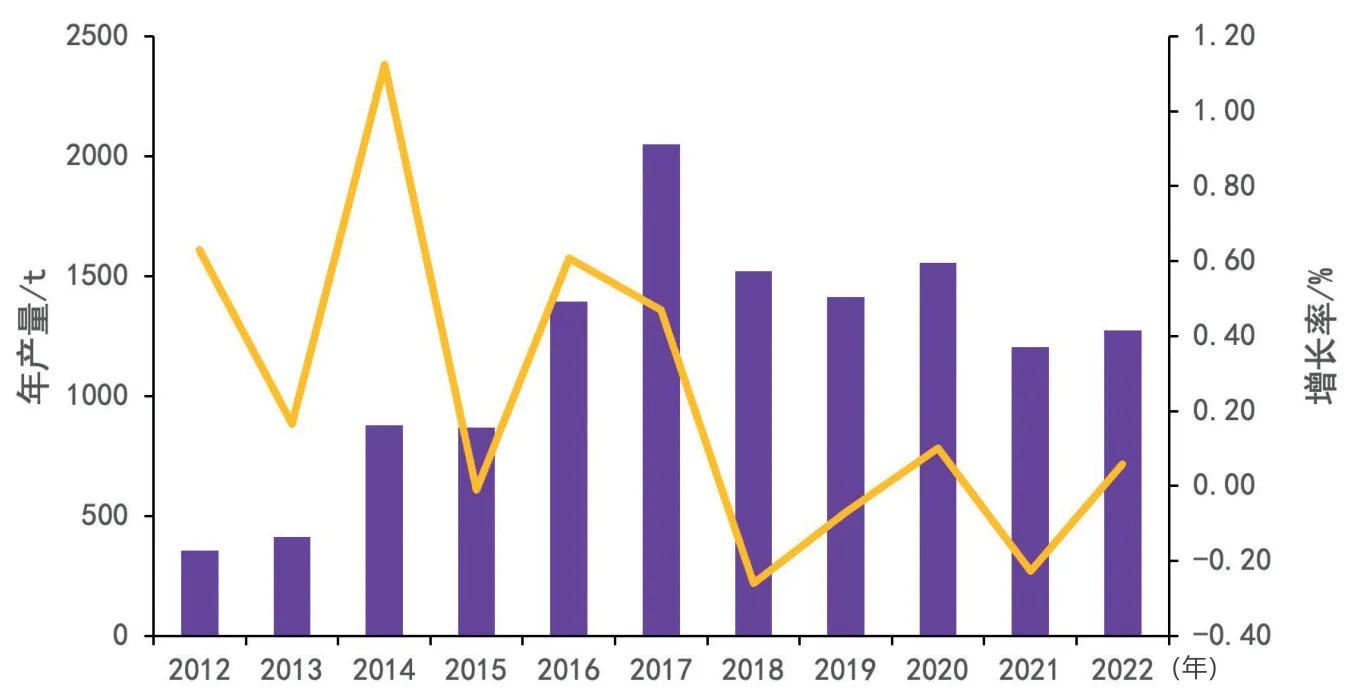

2022年,重庆市冷水鱼总产量为7224t,较上一年同比增长22.6%。其中,鳟鱼1274t、鲟鱼5265t、大鲵160t、裂腹鱼428t。根据重庆市冷水性鱼类主要养殖品种鲟鱼和鳟鱼近十年产量变化情况显示(见图1、图2),2012年~2022年,鲟鱼养殖产量从918t增加到5265t,增加4.7倍,近两年增速明显加快;鳟鱼养殖产量从354t增加到1274t,增幅达2.6倍,虹鳟养殖产量高峰期出现在2017年,近两年养殖产量增速变缓,甚至出现小幅下跌。

图1 2012年~2022年重庆市鲟鱼产量变化情况

图2 2012年~2022年重庆市鳟鱼产量变化情况

(五)养殖分布

重庆市涉及冷水鱼养殖的区县有28个,但基于地势条件、水体资源和气候基础特征,冷水鱼养殖场主要分布于开州区、石柱县、酉阳县、丰都县、武隆区等渝东北和渝东南地区(见表1),其冷水性鱼类养殖产量占重庆市总产量的73.55%。

表1 2022年重庆各区县冷水鱼养殖产量

二、存在的问题

(一)冷水资源潜力挖掘和良种开发力度不够

重庆市冷水鱼主产区多属于位置偏远、经济欠发达地区,由于长期交通不便、信息技术落后等原因,虽然冷水资源丰富,但实际利用率不高。其次种质资源仍然是制约重庆市冷水性鱼类产业发展的重要因素。当地冷水性鱼类繁育体系比较薄弱,关于高产、优质、抗逆性强的优质良种研发还有待进一步深入,大多数养殖场需外购亲鱼或引进苗种和发眼卵,亲鱼储备较少。在土著冷水或亚冷水性鱼类种质资源的保护和开发利用方面,虽然土著冷水品种较多,已陆续开展了细鳞裂腹鱼、齐口裂腹鱼和云南盘鮈等冷水性鱼类的人工驯化和繁育等基础研究,但针对多鳞白甲鱼、马口鱼等名优品种的人工繁育技术还有待进一步开发。

(二)产业发展基础薄弱

一是养殖基础薄弱。由于资金投入不足以及冷水性鱼类养殖周期长、风险高、规模小等因素限制,重庆市冷水鱼养殖总体上属于粗放状态,品种搭配不合理、病害高发、养殖产量相对较低、养殖效益不高等问题始终制约着产业发展。当地尚未出台山区冷水性鱼类养殖技术标准,无法对养殖场选址、池塘进排水设计、养殖生产管理等方面进行规范管控。

二是尾水治理基础薄弱。由于重庆市冷水鱼主产区大多土地资源匮乏、修建设施困难、水质调控技术落后,导致部分养殖场尾水治理效果欠佳,造成水体污染的同时也浪费了冷水资源。因此,加快山区流水养殖模式下尾水治理技术集成是保障产业健康可持续发展的关键。

三是从业人员发展意识薄弱,缺乏繁育和高效养殖技术。重庆市冷水鱼养殖场大多数属于分散经营,缺乏专业协会进行组织和监管,养殖户缺乏增养殖技术、生产管理不规范、市场信息利用不充分、产品优质却不优价的现象普遍存在。

(三)营养饲料研发和病害防治技术研发滞后

现阶段,国内对鲟鱼的饲料营养需求研究多集中于商品鱼,对仔稚鱼和亲鱼的营养需求研究及人工配合饲料开发不足,目前生产上亲鱼养殖大多仍沿用商品鱼饲料,在一定程度上使其生产性能、鱼子酱品质和鱼苗质量下降。关于虹鳟的营养需求还缺少大量基础性研究工作,全套营养学研究体系还有待健全。受养殖规模限制,对土著冷水性鱼类的营养需求和饲料配制技术也缺少深入系统研究。冷水鱼养殖场大多采用串排模式,给疾病防治工作开展造成一定困难,一旦发生暴发性疾病,发病养殖场及下游养殖户往往损失惨重。

(四)产业链不完备导致市场竞争效应不强

一是产业规模不大。重庆市冷水性鱼类养殖较大宗淡水产品养殖起步时间晚,虽然近几年规模扩展迅速,但与其他大宗商品鱼相比规模化程度还比较低,冷水鱼养殖以个体养殖户为主,缺少龙头企业和标志性产品品牌,更没有行业组织进行产业规划和指导。

二是产业链条短缺。在冷水性鱼类养殖过程中,重庆市仅具备苗种培育和成鱼养殖基础,在亲鱼培育、良种选育、精深加工、品牌打造等环节还处于摸索阶段。如养殖产量占比较大的鲟鱼,本身可开发的产品形态多样,包括鱼子酱、金属硫蛋白、硫酸软骨素、皮革制品及鱼油等,但由于加工能力欠缺,导致流入市场的产品形态单一、市场竞争效应不强,与四川省、浙江省、云南省等地鲟鱼养殖知名企业相比,产品附加值提升还有待增强。

三、对策建议

为进一步开拓重庆市冷水性鱼类产业发展空间,建议围绕优化布局、突出特色、壮大主体的发展思路,推进山地特色冷水性鱼类产业发展壮大。

(一)加大政策扶持力度,促进冷水鱼产业稳定发展

一是进行合理规划布局。建议政府加强规范管理与政策引导,加大冷水资源开发力度,建设改善基础设施,提升综合生产能力,推进规模化生产。基于成渝双城经济圈建设大环境,发展具有区域特色的冷水性鱼类区域品牌。

二是加强行业管理。冷水鱼产业作为重庆市近年来发展势头迅猛的渔业产业之一,建议政府引导建立专业性行业组织机构,加强对产业发展的引导,促进冷水鱼产业有序发展。

三是加强良种开发选育。良种目前是制约重庆市乃至全国冷水性鱼类产业发展的关键因素之一,建议政府围绕这一“卡脖子”技术问题,加大资金投入和政策扶持力度,持续加强鲑鳟鱼、鲟鱼等良种选育研究,加强对长江上游土著冷水性品种的生物学特征、人工驯化及苗种繁育技术研究,培育一批具备自主产权的优质良种。

(二)推广生态养殖模式,促进产业规范化发展

一是建立健全养殖生产管理技术标准。在供给侧结构性改革背景下,从养殖品种、投入品(饲料、鱼药等)研发、生态养殖模式构建等各环节入手,创新冷水鱼养殖模式,提高冷水鱼养殖工程化、集约化水平,引进渔业智能化设备并进行推广应用,开展适宜流水养殖场景下的池塘养殖尾水调控关键技术研究。

二是构建重庆市现代冷水鱼产业技术体系。通过搭建推广平台和创新推广渠道,将新成果、新技术、新设备推广应用到实际生产中,向养殖户提供技术指导和培训咨询,规范其养殖生产和操作行为,培育多元化的产业服务组织,加强科技成果转化与实地应用。

三是加强对冷水性鱼类产业龙头企业的培育。通过“龙头企业+合作社+基地”模式,将零星分散的小规模养殖场组织起来,建立多种形式的联合经营组织,提高养殖生产效益,进一步提高产业化水平、扩大产业规模。

(三)加快冷水鱼营养需求研究和疫苗研制

冷水性鱼类养殖周期普遍较长,对其营养需求研究目前大多只停留在商品鱼上,还需要加强鲟鱼、鲑鳟鱼等冷水性鱼类仔稚鱼营养需求及开口饵料的研究,亲鱼营养需求及专业饲料开发研究。此外还要充分整合在渝科研力量,加大对冷水性鱼类疾病防治技术的研究;加大培训和宣传力度,普及病害预防技术与水产用药规范和标准,提高养殖户水产品质量安全意识。

(四)延伸产业链条,促进产业融合发展

一是加强宣传推广。从消费渠道、消费对象、经营主体等多层次、多维度加强冷水性鱼类产品市场推广,通过开展宣传推广活动、参加行业博览会、举办冷水性鱼类产品品鉴活动等,提高消费者对冷水性鱼类产品的认知度,培育大众对鲟鱼、虹鳟和土著冷水性鱼类的消费习惯。

二是进一步开发冷水鱼精深加工产业。在冷水鱼商品集中地区建设以冷水性鱼类产品为主的交易中心、冷链物流配送中心和精深加工平台,鼓励地方餐饮企业研发冷水性鱼类特色菜品或预制菜产品,满足不同年龄阶层消费者的消费需求。

三是大力发展重庆市休闲渔业。在环境优越、交通便利的地区,深入挖掘冷水鱼文化元素与内涵,将冷水鱼产业与当地人文景观有机结合,实现快速融合发展。