人工智能对产业结构升级的影响机制研究

——基于资本-技能互补的理论分析

张万里, 刘 婕

(西北工业大学 公共政策与管理学院,陕西 西安 710072)

引言

2017年国务院发布的《新一代人工智能发展规划》指出,人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力,将重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节,催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式,引发经济结构重大变革。中国经济发展进入新常态,深化供给侧结构性改革任务非常艰巨,必须加快人工智能深度应用,培育壮大人工智能产业。2015年由李克强总理签批的《中国制造2025》指出,要以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次多类型人才培养体系,促进产业转型升级。因此,人工智能作为全球工业4.0的重要产物,影响着居民、企业、社会等多层次的发展和需求,而如何将人工智能技术运用到各个产业中,提升整个国家产业生产效率和资源配置是未来中国乃至全球产业变革的首要问题。

中国作为全球第二大经济体,人工智能、5G、物联网等为代表的新科技迅猛发展。据《中国新一代人工智能发展报告2020》统计,2013—2018年全球人工智能领域的论文文献产出共30.5万篇,其中中国发表7.4万篇,美国发表5.2万篇。中国人工智能技术广泛分布在18个应用领域,企业技术集成与方案提供、智能机器人两个应用领域的企业数占比最高,分别为15.43%和9.66%。而2013年中国第三产业增加值为26万亿元,首次超过第二产业,中国产业结构正在经历重要变革。人工智能的发展在一定程度上解释了中国产业结构由第一产业向第二产业,再向第三产业转型的过程,自主决策、深度学习等技术替代劳动力和资本进行自动化、数字化和智能化生产,提升企业生产率。因此,人工智能能否促进产业结构升级?其作用机理如何?这些问题都值得研究。人工智能在提高生产率的同时,对劳动力的替代作用不容小觑,“机器替人”现象越发频繁(张万里 等,2020)。美国劳工部数据显示,2017年美国制造业岗位比2007年少140万,制造业生产率的改善提高工人工资福利,高技能劳动力汇集在人工智能产业,而被替代的低技能劳动力则流向非人工智能产业,造成收入差距的扩大。人工智能带来的非熟练劳动力流动和收入分配不平等是否会加剧产业间的不均衡发展和生产要素错配,阻碍产业优化升级?在不同就业结构和工资收入结构的地区或产业,人工智能能否获得提高生产率的最优生产要素组合,通过先发产业的示范效应和知识溢出效应促进产业升级?这些问题都值得探讨。

本文基于资本-技能互补理论建立人工智能和产业结构升级的理论分析框架,使用2015—2019年27个国家的跨国面板数据,采用中介效应模型分析人工智能对产业结构升级的直接影响,以及劳动力结构和收入分配不平等的中介作用。本文的边际贡献如下:(1)使用资本-技能互补理论,将生产要素分为人工智能资本、生产性物质资本、高技能劳动力和低技能劳动力,把人工智能、劳动力结构、资本结构、收入分配和产业结构升级纳入统一的分析框架中;(2)采用跨国面板数据,分析人工智能指数、与人工智能相关指标对产业结构高级化和合理化的直接影响;(3)通过中介效应模型验证劳动力结构和收入分配不平等如何作用于人工智能和产业结构升级之间的关系。

一、文献综述与假设提出

人工智能主要指通过类人的思维能力做出反应的智能机器,主要包括机器人、语言识别、图像识别等。互联网、大数据、云计算和物联网等技术的兴起,推动着人工智能运用到各个领域中(徐鹏 等,2020)。人工智能通过替代低技能劳动力和补充高端人才,改变产业间的生产要素配置,影响产业结构升级。而产业结构升级是产业整体生产率的提升和生产要素的合理配置,现有学者将产业结构升级分为产业结构高级化和合理化(李洪亚,2016)。本文的产业结构高级化主要是产业整体生产率的提升,产业结构合理化则是生产要素在产业间的合理配置。

人工智能主要通过以下三个途径影响产业结构高级化:首先,要素转移效应。人工智能企业释放低技能劳动力和补充高技能劳动力,降低劳动力生产时间,提高生产效率。人工智能还能加速企业创新效率,通过生产率和技术创新的提高带动产业升级。非人工智能企业吸收大量低技能劳动力,规模经济效应带来生产率的提高。并且,人工智能企业带来知识溢出效应,整个地区产业的生产率不断增加(杜传忠 等,2017)。其次,产业关联效应。上游企业人工智能的应用,提高下游企业对原材料和中间产品的供给量和产品质量,而下游企业实施人工智能,通过生产率的提升而增加对上游企业产品的需求,上游企业被迫提高技术创新和规模经济。下游企业对上游企业进行监督和技术合作,带动整个地区产业生产率的提升(陈永伟,2018)。最后,价值链效应。人工智能技术与传统非生产增值活动融合,结合大数据、云计算等技术,实现精准营销,减少成本。人工智能与相关生产要素的投入,替代传统流水作业,转向价值链高端层面,实现全方位、多角度、全链条改造。因此,本文提出如下假设。

假设1:人工智能促进产业结构高级化。

人工智能释放的低技能劳动力增加其他低技术、劳动密集型企业的就业压力,而人工智能企业市场竞争力的提升扩大生产规模,高端人才和资本不断流向该企业,导致劳动和资本在企业间的极化现象(Berg et al,2016)。政府盲目吸引高技能人才和高技术企业,重点发展部分国有高技术企业,对民营私有企业的重视不足,形成生产要素错配,不同行业间的差距越来越大。

首先,人工智能产生的劳动力替代和互补效应,导致低技能劳动力大量向非人工智能企业集聚,而高端人才和管理人才向生产率更高的人工智能企业过度汇集。深度学习和自主决策等提升劳动和资本生产率,人工智能企业盈利能力提升,为了扩大生产规模而购买更多的智能设备和器械,提高研发支出,导致企业间的劳动、资本和技术等生产要素极化现象加剧(Acemoglu et al,2018)。随着人工智能融入产业内部并造成知识和技术积累后,配合互联网等技术,逐渐形成信息网络,加速生产要素的流动效率,资源配置方式由要素驱动向科技创新型转变。其次,政府官员为了能继续连任,盲目地增加当地生产绩效,通过提高补贴、降低关税、人才引进等政策吸引高新技术产业,但不成熟的金融机构、基础设施和市场需求不能带动人工智能企业的生产和技术创新(徐伟呈 等,2018)。政府鼓励发展地方政府持股和控制的企业,其他民营私有企业得不到政府的资金和人员支持,造成生产要素错配,形成劳动和资本的浪费(朱希伟 等,2017)。最后,需求导向效应。人工智能也让传统的消费模式发生变化,通过智能化平台实现消费者与生产者对接,满足个性化生产与服务。企业通过数字经济平台及时搜集市场信息,及时改变经营活动计划,更高效、精准地满足消费者需求,引导更多社会资源向人工智能企业流动,也容易造成资源的过度流动。因此,本文提出如下假设。

假设2:人工智能对产业结构合理化不存在促进作用。

人工智能通过自动化生产和智能化水平,解放劳动力,对认知、创造性思维能力的特殊人才需求增加,企业有时间和资本进行技术创新,提升创新型、高知识的技术型人才需求。从任务的复杂度来看,人工智能对常规和非常规任务表现出不同的替代弹性,分析管理和决策、情景适应、人际沟通等非常规任务员工需求更高。人工智能通过生产率效应创造规模经济,但也通过创造效应引致新的工作岗位,譬如与编程、设计、维护等专业技术相关的任务。因此,人工智能提高劳动力结构,增加人力资本。

李爱等(2019)指出,高技能劳动力就业的增加提高劳动和资本生产率,带来产品和技术创新,提升产品质量,使产业从“微笑曲线”中低端走向高端。高技能人才的增加加强员工之间的技术合作和经验交流,促进知识溢出效应。管理层知识和素质的提升提供了员工的技术培训和出国交流机会,提高企业劳动生产率(李磊 等,2019)。而人力资本的提升改变了劳动者就业观念,偏好工作条件好、发展潜力大且薪酬更高的产业部门,引发人力资本不断从低端产业向高端产业流动,并驱动制造业由低端向高端转型升级。而且,人力资本的提升增加劳动者收入和消费,根据需求层次理论与需求相似理论,消费者收入的提升带来更高层次的需求和价值体现,偏好个性化和多样化,驱动产业结构升级。

地区高技能人才数量和质量的提升对非人工智能企业造成影响。首先,劳动密集型和低技术企业模仿高技术和人工智能企业的技术,提高劳动生产率,而地区高端人才数量的增加,提高这部分企业对高端人才的雇佣,向资本密集型和技术密集型转型,提升行业整体生产率(江鹃 等,2018)。其次,高技能人才的增加通过知识溢出效应,提高低技术企业的技术创新、员工素质和知识,人工智能企业生产率的提升增加上下游企业产品的产量和质量需求,这部分企业被迫进行转型和产业结构调整(唐代盛 等,2019)。由于技术的外溢性,企业与个人更愿意加大人力资本投入,通过教育、培训、学习等方式,掌握新技术、新工艺和新产品研制方法,而人工智能与其他数字化技术的结合,将个人和企业构成为一个网络,通过大数据等技术进行精准匹配,而先进的物流和运输行业也降低了劳动者、生产资料等流动的成本,通过配置效应提高要素的流动效率。因此,本文提出假设3。

假设3:人工智能通过提升劳动力结构,带动产业结构高级化和合理化。

人工智能主要通过两个渠道影响收入分配:(1)人工智能对不同劳动群体、生产要素边际产出的影响不同。企业更偏好使用人工智能相关技术和设备实现自动化、数字化、信息化和智能化生产,提高生产效率,扩大收益,劳动的作用下降,资本的作用提升。因此,人工智能相关的资本回报率相比劳动回报率更高,未来可能完全替代劳动力,即国家的发展主要集中在拥有人工智能机械设备的少数资本家手里,产业发展创造的收入几乎由资本获得,即资本和劳动的收入报酬差距不断扩大。(2)人工智能对不同技能劳动力的替代不同,从事简单劳动的中低技能劳动者被迫失业,或向低端服务业或其他产业分流,除非提升自身技能适应人工智能技术。因此,对高技能劳动力需求的增加带来高低技能劳动力收入差异。而且,人工智能对不同技术部门的生产率产生差异化作用,也会扩大高、低技能部门之间的收入差距。

王娟等(2018)指出,工资价格机制是影响人力资本积累和劳动力结构的重要因素,较高的收入分配差距使高技能优秀人才在高收入岗位进行积极主动的生产和创新,提高低技能劳动力学习新技能和知识的积极性,带动地区整个产业生产率的提升,提高产业结构高级化。而企业间技术、设备和工资的差异,使被人工智能替代的低技能劳动力向低技术、劳动密集型和非人工智能产业集聚,而高端人才和资本转移到收入、生产率更高的高新技术产业,不同技能劳动收入差距越来越大,生产率也存在较大差异。高新技术产业生产率更高意味着有充足的市场份额和利润,充沛的高技能人才优势能带动企业技术创新,拉开人工智能与非人工智能企业、高低技能劳动力之间的技术差异,造成资本、劳动力和技术等生产要素的错配(Cantore et al,2014)。并且,收入差距的扩大造成我国高低收入人群消费出现结构断层现象,高收入人员对高品质产品和服务需求高,但低收入人群却停留在中低端,让高端产品与服务市场难以形成规模,。因此,本文提出如下假说。

假设4:人工智能通过恶化收入分配不平等,促进产业结构高级化,对产业结构合理化的促进作用不明显。

二、理论分析

资本-技能互补模型指高技能劳动和机器的组合对非技能劳动力的替代性更强,两者是完全互补的。该模型是基于有偏型技术进步建立的,随着体力劳动者被人工智能替代,技术对不同类型劳动力需求呈现差异化特征(郭凯明,2019)。

(一)基本假定

假设国家为政府、企业和居民三部门经济体,政府收取税收用于人工智能技术。社会存在一个最终产品部门,由两个中间品生产部门组成,每个中间品生产部门使用人工智能资本Mjt、生产性物质资本Kjt、高技能劳动力Hjt和低技能劳动力Ljt。本文使用CES生产函数来表示最终产品生产部门的生产函数:

(1)

其中,Qjt为中间品生产部门生产的中间品数量。

将劳动力分为高技能劳动力和低技能劳动力。假设人工智能资本对高技能劳动力的替代小于生产性物质资本对低技能劳动力的替代,采用多嵌套CES生产函数,得到如下:

(2)

(3)

(4)

最终产品生产部门满足如下目标函数:

MaxPtQt-P1tQ1t-P2tQ2t

(5)

两个中间品生产部门也满足目标函数:

(6)

假定消费者是风险厌恶的,则得出:

(7)

政府、企业和消费三部门都和人工智能的投入和技术水平息息相关,即人工智能资本对整个产业的发展产生直接影响。

(二)比较静态分析

使用生产性物质资本和低技能劳动力的比值来衡量产业结构,假设K1/L1>K2/L2,且中间品的替代弹性小于增加值投入的弹性,即ε≤σ1,σ2。本文讨论以下两种特殊情况。

情形1:σ1=σ2=1。由假定可知τj=λj,则有:

(8)

(9)

情形2:σ1=ε=1。根据假定可知:

(10)

(11)

当人工智能资本提升,低技能劳动力和生产性物质资本流向τ值更大的中间品生产部门。

以上结论可知,人工智能资本对地区产业结构升级产生直接影响,也通过改变地区劳动力结构、收入分配等因素间接影响产业结构升级,需要通过使用中介效应模型来验证这两个机制的存在。

三、模型构建与数据说明

(一)模型构建

构建如下考虑面板的中介效应模型:

(12)

(13)

(14)

β1为人工智能对产业结构升级的总效应,γ2为直接效应,中介效应或间接效应为γ1、α1(温忠麟 等,2014)。当系数γ1和α1最多有一个不显著时,需要通过Sobel检验来验证中介效应是否显著。

(二)变量选取

1.被解释变量

Hoffmann(1958)指出产业结构升级是资本积累的过程,人均资本越高,生产率越高,而当今大量学者则从产业结构高级化和合理化两个角度研究产业结构升级。

(1)产业结构高级化。刘伟等(2008)指出产业结构不仅包括产业间生产要素的静态变化和份额改变,还应涵盖劳动生产率的提高。本文将产业结构高级化指数(ISU)定义为如下:

(15)

其中,Yijt为j产业的总产值,Fijkt是k生产要素的数量。为了克服量纲带来的问题,将要素生产率进行修改。

(2)产业结构合理化。产业结构合理化是生产要素在地区内产业间的优化配置、转移和流动,实现产业内和产业间的协调和关联,这里主要采用基于劳动与资本多要素条件下的产业偏离度水平,计算方法如下:

(16)

2.解释变量

参考斯坦福大学2019年发布的“2019年人工智能指数报告”,该报告含有27个国家2015—2019年的相关数据,并将人工智能分为三个方面:(1)科学研究(ARD),包括人工智能相关的文章(发表数、引用率)、专利、会议、教育和技术性能等;(2)经济变量(AEC),包括人工智能相关的创业投资、公司活动、公共投资、工作和劳动力、机器人销售和贸易、技能水平和国家战略等;(3)其他方面(AIN),包括人工智能相关的性别多样性、公众认可度和造成的威胁等。首先使用主成分分析计算三个子指标,即ARD、AEC和AIN,然后通过主成分分析将三个子指标合成为人工智能指数(AIT)。

3.中介变量

由于高低技能劳动力比值的相关数据不可获得,本文使用联合国开发计划署(UNDP)发布的《2019人类发展报告》中的人力资本(所有就业人口的平均受教育年限)作为劳动力结构的替代,而将基尼系数作为收入分配不平等指标。

(1)劳动力结构(HED):采用就业人口的平均受教育年限作为高低技能劳动力结构的替代变量,当平均受教育年限越高,地区高技能劳动力占比就越大。

(2)收入分配不平等(IIE):使用国际上通用的基尼系数来衡量国家或地区的收入分配不平等。

4.控制变量

选取如下控制变量:(1)外商直接投资(FDI),采用各国外商直接投资净流入占生产总值的比例;(2)技术创新(PAT),使用各国专利申请量的对数来衡量;(3)消费水平(CON),即各国居民最终消费水平;(4)贸易程度(TRD),使用各国贸易总额占生产总值的比例。以上的指标均通过2015—2019年世界银行统计数据库获得。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果分析

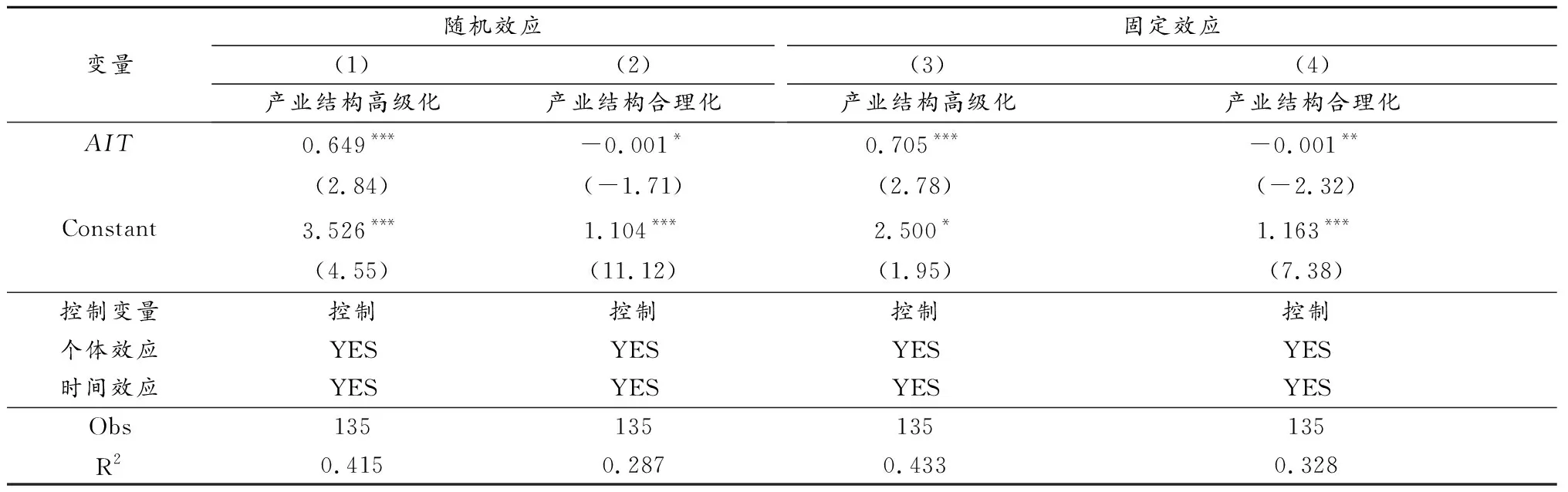

表1为人工智能指数对产业结构升级的基准回归结果,均采用静态面板模型。首先,分析人工智能对产业结构高级化的影响,列(1)人工智能AIT的系数为正,且为0.649,在1%的水平上显著。列(3)在考虑个体和时间固定效应的情况下,人工智能对产业结构高级化的系数也显著为正,即0.705,且在1%的显著性水平上显著,说明人工智能促进国家的产业结构高级化。其次,分析人工智能对产业结构合理化的影响,列(2)人工智能对产业结构合理化的作用在10%的显著性为负,即-0.001,而列(4)人工智能AIT的系数也为负,且在5%的水平上显著。

表1 基准回归结果

(二)人工智能异质性检验

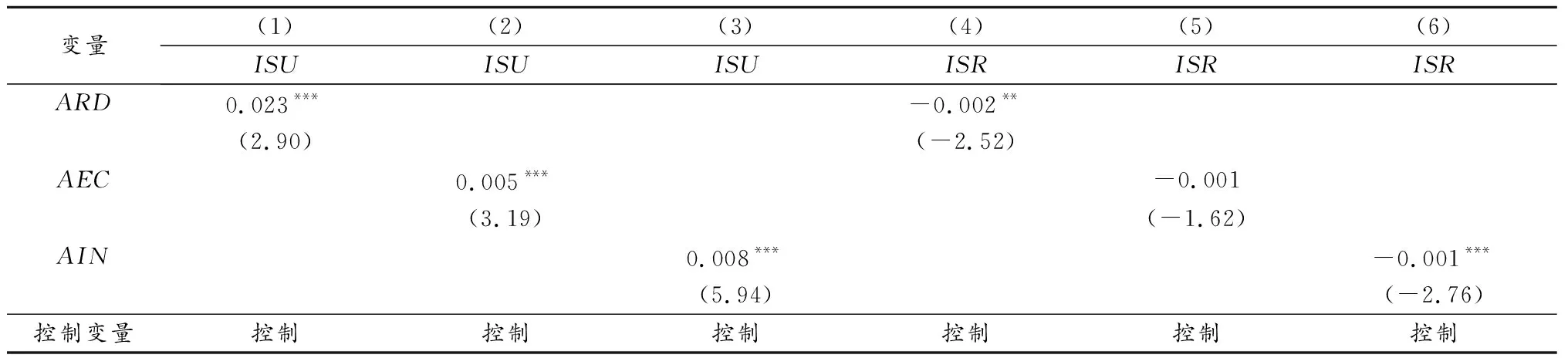

表2为人工智能子指标对产业结构升级影响的实证结果。首先,以产业结构高级化为例,列(1)ARD的系数为0.023,在1%的水平上显著,国家发表和举办的人工智能相关文章、专利、会议和教育等越多,越有利于产业结构高级化。列(2)经济变量AEC对产业结构高级化的作用为0.005,且在1%的水平上显著,人工智能创业投资、公司活动、投资、机器人贸易和销售、劳动力技能水平都加速人工智能的应用,提高企业生产率。列(3)AIN的系数在1%的水平上显著为正,即0.008,同样提升产业结构高级化,而与人工智能相关的经济变量和其他方面对产业结构高级化的正向作用小于科学研究。其次,分析产业结构合理化的实证结果,列(4)科学研究对产业结构合理化的作用为-0.002,在5%的水平上显著,列(6)与人工智能相关的其他方面对产业结构合理化产生负向作用,在1%的水平上显著为-0.001,而列(5)经济变量AEC的系数不显著。

表2 不同人工智能对产业结构升级的基准回归结果

表3 中介效应模型分析

(三)机制检验

1.劳动力结构

首先,列(1)人工智能对人力资本的作用为0.298,在1%的水平上显著。其次,列(2)人工智能AIT的系数在1%的水平上显著为正,即0.324,而人力资本对产业结构高级化的作用在10%的水平上为0.183,因此,中介效应为0.055,Sobel检验为1.647,直接效应为0.324,即人工智能通过提升人力资本,带动产业结构高级化。最后,列(3)人工智能对合理化的作用为-0.011,在1%的水平上显著,这与表1的结论相同,而人力资本的系数在5%的水平上显著为0.030,间接效应为0.009,Sobel检验在10%的水平上显著为1.747,虽然人工智能降低合理化,但通过人力资本改善生产要素的合理配置。

绝大多数岗位都会被自动化、智能化和数字化替代,人工智能提高国家的高技能劳动力占比,提升人力资本水平。以产业结构高级化为例,高端人才和管理人员的增加,一方面提高企业内部的管理效率和技术创新,另一方面,人工智能加速产品质量和数量的需求,对上下游关联企业的产品要求更高,加速企业间监督管理,促进知识溢出效应。以产业结构合理化为例,地区人力资本的整体提升,不仅促进人工智能企业的发展,也为其他非人工智能行业补充高端人才,避免高技术人才和低技能劳动力分别向高生产率和低生产率产业的过度集聚,有利于高端人才在不同产业间的合理分配,促进产业结构合理化。其他行业通过与人工智能企业交流和学习,模仿先进技术,降低企业间的技术差距,吸引高技能人才、资本和技术,提高生产效率和市场份额,避免生产要素的极化现象。

2.收入分配不平等

首先,列(4)可知,人工智能的系数在1%的水平上显著为正,即5.237。其次,列(5)人工智能和收入分配不平等对产业结构合理化的作用分别为0.421和0.008,均在1%的水平上显著,因此,间接效应为0.042,Sobel检验在5%的水平上显著为2.177。最后,列(6)人工智能和收入分配不平等的系数分别在5%的水平上显著为-0.002和-0.008,间接效应为-0.010,Sobel检验在10%的水平上显著。因此,人工智能通过加深收入分配不平等,提高产业结构高级化,但不利于改善生产要素在地区内的合理配置。

Berg等(2016)指出,人工智能变得更加便宜,人均人工智能资本增加,导致总产出的提高,资本占总收入的比重将会增加,劳动者的收入会更低。以产业结构高级化为例,收入分配差距的扩大促使低技能劳动力通过学习新技术来提高技能水平,努力使自己变成高端人才,获得高收入。收入差距的扩大促使低技能劳动力集聚在劳动密集型企业,提高规模经济,而高端人才和资本集中在资本密集型和技术密集型企业,提高技术创新,带动产业结构的高级化。以产业结构合理化为例,人工智能和非人工智能企业工资和技术的差异,迫使低技能劳动力不断向非人工智能企业和劳动密集型企业过度汇集,产生低技能劳动力的极化现象,而高端人才、管理人员和资本更愿意流向人均产出和收入更高的人工智能企业和高技术企业,过度吸引非人工智能企业的高端人才等生产要素,造成资本、技术和高技能人才的错配现象。

(四)异质性分析

1.要素密集度的异质性分析

将制造业行业按要素密集度划分为劳动密集型和资本密集型。由于产业结构高级化和合理化的衡量需要细分行业的数据,而现有各国关于二分位、三分位和四分位行业的数据较少。因此,鉴于数据获取来源限制,这里使用联合国工业发展组织报告的各国二分位制造业经济指标,按照要素密集度进行划分,结果见表4。

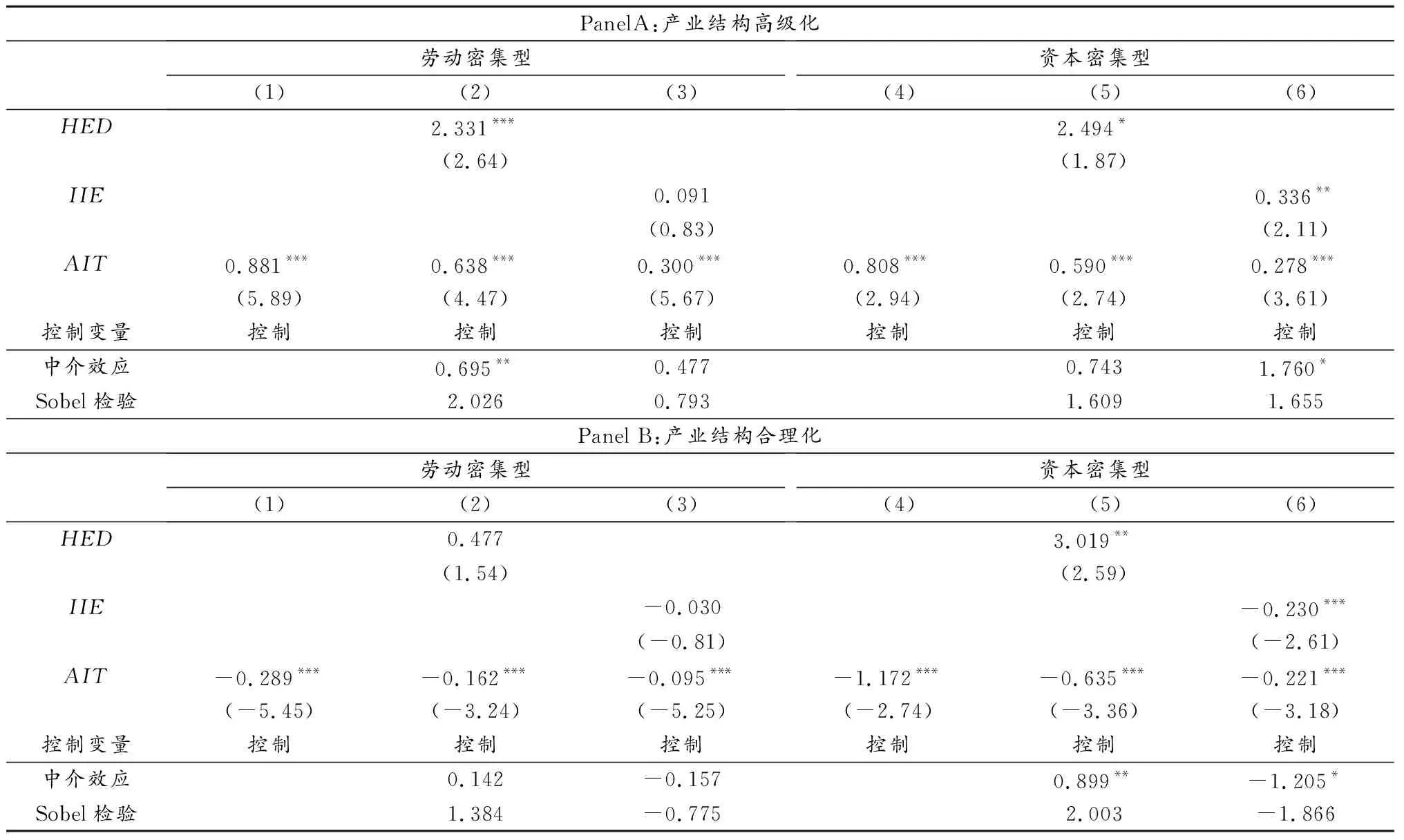

表4 异质性检验

(1)产业结构高级化的实证结果分析。首先,以劳动密集型行业为例。表4列(1)人工智能的系数在1%的水平上显著为0.881,列(2)和列(3)人工智能AIT的系数均在1%的水平上显著。列(2)人力资本对产业结构高级化的作用显著为2.331,列(3)收入分配不平等的系数为0.091,不显著。通过计算可知,人力资本和收入分配不平等的中介效应分别为0.695和0.477,Sobel检验分别为2.026和0.793,只有人力资本的中介效应在5%的水平上显著。

其次,以资本密集型行业为例,列(4)到列(6)人工智能的系数分别为0.808、0.590和0.278,在1%的水平上显著,说明人工智能对资本密集型产业结构高级化产生正向的总效应和直接效应。列(2)人力资本的系数在10%的水平上显著为2.494,列(3)收入分配不平等的系数在5%的水平上显著为0.336。人力资本和收入分配不平等的中介效应分别为0.743和1.760,Sobel检验分别为1.609和1.655,只有收入分配不平等的中介效应显著存在。

通过以上分析可知,第一,劳动密集型行业人力资本的中介效应显著性高于资本密集型行业。资本密集型行业的高端人才多于劳动密集型行业,而人工智能对低技能劳动力的替代作用显著,若地区人力资本水平提升,意味着劳动密集型行业员工技能和素质也得到提升。相比于资本密集型行业,劳动密集型行业人力资本提升更能适应人工智能技术,对生产率的改善作用更大。第二,资本密集型行业收入分配不平等的中介作用显著性高于劳动密集型。由于资本密集型行业资金、技术等优于劳动密集型,若地区收入差距不断扩大,则高端人才和管理人才更愿意集中到收入和福利水平更好的资本密集型行业,促进资本密集型行业生产率提升,即资本密集型行业收入分配不平等的中介作用更大。

(2)产业结构合理化的实证结果分析。首先,以劳动密集型行业为例。表4列(1)到列(3)人工智能的系数分别为-0.289、-0.162和-0.095,均在1%的水平上显著。列(2)和列(3)人力资本和收入分配不平等对产业结构合理化的作用分别为0.477和-0.030,均不显著,中介效应为0.142和-0.157,Sobel检验分别为0.142和-0.157,同样均不显著。人工智能不能通过人力资本和收入分配不平等影响产业结构合理化。

其次,以资本密集型行业为例。列(4)到列(6)人工智能的系数同样均在1%的水平上显著为负。列(5)和列(6)人力资本和收入分配不平等的系数分别为3.109和-0.230,均在1%的水平上显著,中介效应分别为0.899和-1.205,Sobel检验均在10%的水平上显著,即人力资本和收入分配不平等的中介效应显著。

以上分析可知,资本密集型人力资本和收入分配不平等的中介效用显著高于劳动密集型。第一,以人力资本为例。地区人力资本水平的提升为资本密集型和劳动密集型行业均带来了高素质和高技能劳动力,避免高端人才全部流向资本密集型行业的极端现象,防止要素错配。人力资本增加整个行业的高技能人才,也让劳动密集型行业通过雇佣更多高端人才来使用人工智能等设备,提升生产率,有利于该行业劳动和资本的合理运用,改善产业结构高级化和合理化。而资本密集型行业资金、工资福利、生产率等更好,吸引人才和设备,导致资本密集型行业人工智能通过人力资本影响产业结构合理化的中介作用更大。第二,以收入分配不平等为例。由于收入差距不断扩大,高端人才更愿意集中到资本密集型行业,导致资本密集型行业高端人才和生产设备增加,创造高生产率。国家为了实现稳就业目标,被替代的低技能劳动力只能流向劳动密集型和低技术行业,虽然劳动密集型行业也会流入部分中高端人才,但只限于高生产率的劳动密集型行业。因此,资本密集型行业人工智能的负向中介效应显著大于劳动密集型行业。

2.OECD和非OECD国家的异质性分析

为了进一步分析人工智能对产业转型升级的影响是否在国家层面存在异质性,本文将样本分为OECD和非OECD国家,以期为中国人工智能发展提供借鉴意义,见表5。

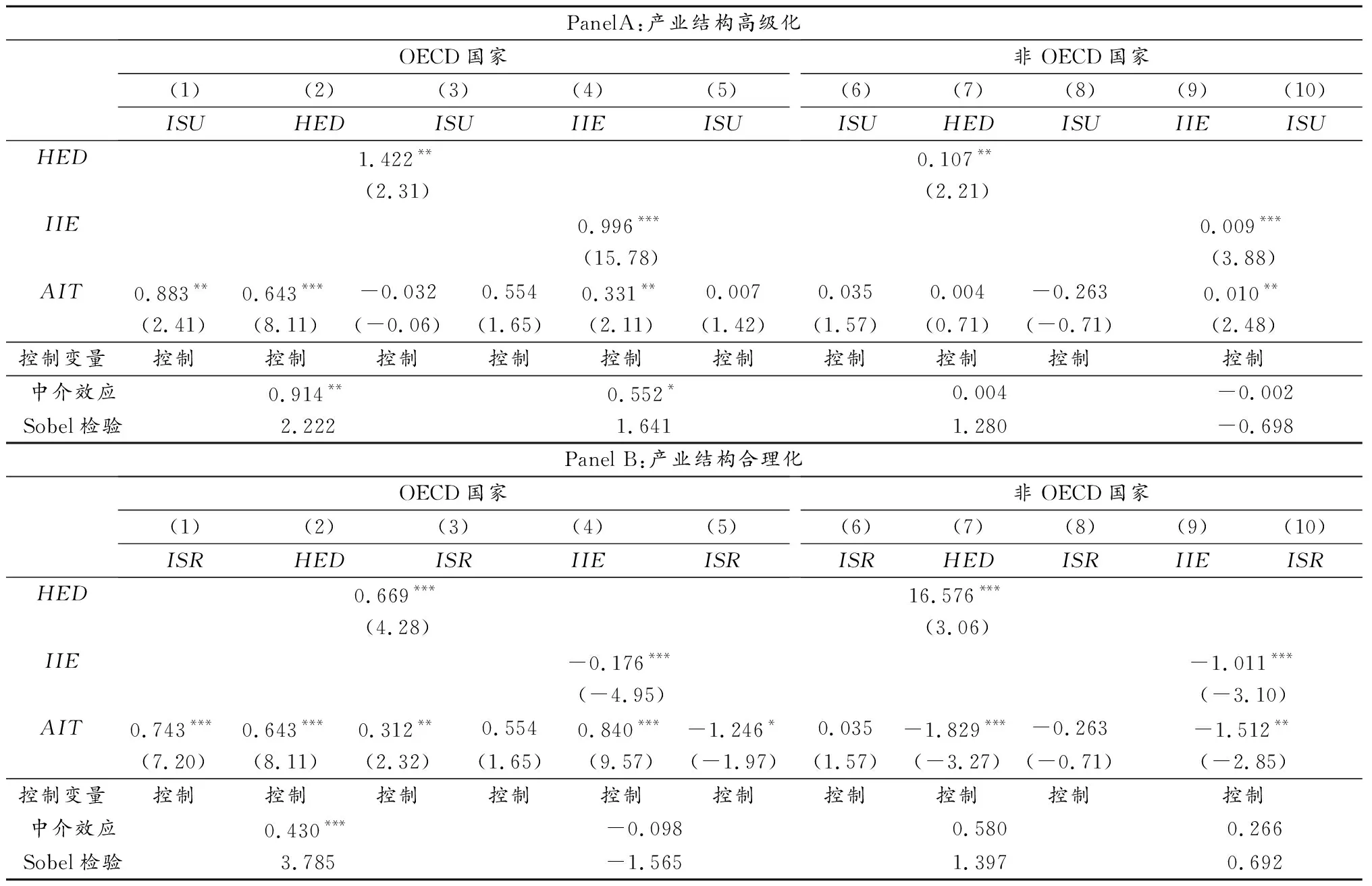

表5 OECD和非OECD国家的实证结果分析

(1)产业结构高级化的实证结果分析。首先,以OECD国家为例。可以看出,表5列(1)—列(5)人工智能的系数几乎显著为正,说明OECD国家人工智能促进产业结构高级化和人力资本,并加剧收入分配不平等。列(3)人力资本HED的中介效应为0.914,Sobel检验在5%的水平上显著。列(5)收入分配不平等的中介效应在10%的水平上显著。以上结论说明OECD国家人工智能通过增加人力资本和收入分配不平等,进而提升产业结构高级化。其次,以非OECD国家为例。除过列(10)人工智能的系数在5%的水平上显著为0.01,其他列人工智能的系数均不显著,说明非OECD国家人工智能的发展对产业结构高级化、人力资本和收入分配不平等的作用不明显。但是,列(8)人力资本对产业结构高级化的作用在5%的水平上显著为正,列(10)收入分配不平等的系数也在1%的水平上显著,即人力资本和收入分配不平等对产业结构高级化的作用显著为正。

以上结论可知,OECD国家相比非OECD国家人工智能对产业结构高级化的正向作用更显著,因为OECD国家的经济发展水平、基础设施、要素配置比非OECD国家更加完善健全,人工智能相关配套设施发展快速。并且,OECD国家产业技术水平、高技能人才占比要比非OECD国家高,更有利于人工智能等数字化技术的落实和应用,从而发挥人工智能的效率带动作用。进一步分析得出,人工智能通过人力资本和收入分配不平等影响OECD国家产业结构高级化的中介效应比非OECD国家强,OECD国家人力资本本身就比非OECD国家强,拥有高学历的人才与人工智能的结合,能创造更高的生产率。因此,中国作为世界第二大经济体,但非OECD国家,人工智能的发展带来机遇,也带来挑战,政府要提高人力资本水平,降低收入分配不平等带来的要素错配现象,提升整个地区产业生产率。

(2)产业结构合理化的实证结果分析。首先,以OECD国家为例。表5列(1)—到(5)人工智能的系数均为正,且几乎都在5%的水平上显著,说明OECD国家人工智能对产业结构合理化、人力资本和收入分配不平等均存在促进作用。列(3)人力资本的中介效应为0.430,Sobel检验在1%的水平上显著,OECD国家人工智能通过人力资本促进产业结构合理化的作用显著。列(5)收入分配不平等的中介效应为-0.098,说明人工智能加剧收入分配不平等,进而降低产业结构合理化。

其次,以非OECD国家为例。列(6)、列(8)和列(10)人工智能的系数均为负,这与OECD国家的结论相反。列(7)人工智能对人力资本的作用虽然不显著,但仍为正,列(8)人力资本对产业结构高级化的中介效应为0.580,虽然不显著,但为正。列(9)人工智能对收入分配不平等的作用虽然为负,但不显著。列(10)收入分配不平等的系数在1%的水平上显著为负,对产业结构合理化的提升作用不明显。

以上结论可知,OECD国家人工智能改善产业结构合理化,这与非OECD国家不同。OECD国家高技能人才比非OECD国家多,各行各业效率、技术创新比非OECD国家高,因此,OECD国家更能适应人工智能等技术,人工智能造成的劳动力替代和互补作用对OECD国家各行业的作用相对小于非OECD国家,有助于减缓要素极化现象,从而利于改善产业结构合理化,而非OECD国家对产业结构合理化的促进作用不明显。中国属于劳动力充裕国,改革开放至今,虽然经济高速发展,但行业间技术差异、员工技能差异较大,人工智能的应用对我国带来的挑战更大,地区和产业大批低技能劳动力被人工智能技术替代而过多转移到其他低生产率的地区和产业,而高端人才和先进生产设备过多地转移到人工智能发展快速的地区和产业,造成地区间和产业间要素极化现象。因此,中国要提高再教育、员工技能培训等,完善户籍制度,加大机械设备的生产,为各行各业提供充足的高端人才和资本,改善产业结构合理化。

(五)稳健性检验

上文采用劳动力数量作为投入要素,为了检验指标合理性,本文在式(15)和式(16)的基础上,使用资本和劳动两种生产要素计算产业结构高级化(ISU1)和合理化(ISR1),其中资本数据来源于2019年宾夕法尼亚大学报告的佩恩表。首先,人工智能对产业结构高级化的系数在1%的水平上显著为0.089,但对合理化的促进作用不明显。其次,以人力资本为例。人力资本对产业结构高级化的系数不显著,且Sobel检验也不显著,但均为正。而人力资本对产业结构合理化的中介效应在5%的水平上显著,即人工智能通过提高人力资本促进产业结构合理化。最后,以收入分配不平等为例。收入分配不平等对产业结构高级化的中介效应为0.104,Sobel检验在5%的水平上显著,即人工智能通过增加收入分配不平等,反而促进产业结构高级化。收入分配不平等对产业结构合理化的中介效应也显著为负,说明人工智能通过加剧收入分配不平等,恶化劳动和资本等要素在地区和产业间的极化现象。以上结论均与前文结论一致,说明本文结论的合理性。

五、结论与政策建议

(一)研究结论

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,具有溢出带动性很强的“头雁”效应,要加快发展新一代人工智能是中国赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手。使用资本-技能互补理论构建理论分析框架,采用2015—2019年27个国家的跨国面板数据,通过中介效应模型验证人工智能对产业结构高级化和合理化的总效应,以及劳动力结构和收入分配不平等的间接效应,得到的结论如下:第一,人工智能促进产业结构高级化,但对产业结构合理化的提升作用不明显;第二,劳动力结构部分中介人工智能和产业结构升级之间的关系,即人工智能通过提升人力资本,带动产业结构高级化和合理化;第三,人工智能加剧收入分配不平等,从而促进产业结构高级化。

(二)政策启示

第一,政府要制定高端人才引进政策和户籍制度,提高地区劳动力结构水平。地方政府和企业还要提高科技研发支出,促进政企学研相结合,创造出更先进的人工智能技术,让先发人工智能企业带动其他企业,通过模仿、交流和经验学习等方式,促进整个地区和国家的产业生产率。中央和地方政府要提高尖端人才的补贴、住房等优惠条件,为各行各业提供充足的高端人才。

第二,国家应建立和完善人才培养机构,提高低技能人才的再教育。要避免人工智能普及而带来的大量失业,引发低技能劳动力在产业间和地区间的过度流动和聚集,造成要素错配。一方面要在高校和研究机构增设人工智能相关课程和专业,降低线下教育壁垒和增加线上知识传播;另一方面要在各社区增设人工智能技术应用试点,防止老龄化给居民生活带来的不便。并且,地方政府要防止“政府锦标赛”制度带来的过度投资行为,在使用新技术的同时逐渐调整劳动力结构,避免生产要素的过度流失。

第三,政府还要完善收入分配和再分配制度,保障最低工资制度。党的十九届六中全会指出,要实现人的全面发展,实现物质财富和精神生活的共同富裕,因此,政府要对失业人群提供最低工资保障,避免失业带来的社会动荡,通过再分配和三次分配到低收入劳动群体。但也要防止降低收入分配导致不同阶层劳动力付出努力不同而获取的收入不匹配,提升整个地区和国家产业生产率和劳动力的生活满足感。

第四,国家要加快建设统一大市场,完善金融体制和基础设施建设。人工智能的应用需要配套的基础设施,要加快建设配套的区块链、大数据、云计算、物联网等新型基础设施,提高人工智能和不同技术的动态融合。并且,国家和金融机构要完善企业征信系统,为那些有发展潜力、能最大化使用人工智能等新技术的民营企业融到更多资金,确保各行各业获取充足的原材料和中间产品,以及销售市场。

致谢:本文的理论分析主要借鉴中山大学岭南学院郭凯明教授的方法,非常感谢郭凯明教授对作者的悉心指导。理论分析的详细推导公式请联系作者。