香港地区学龄儿童汉字认读水平测试研制与常模建构

伍秋萍 郑佩芸

提要为配合香港小学优化语文教学,有效评估学生中文阅读基本技能和监控教师教学成效,及早筛选和支持读写困难学生,本研究拟建构适用于小学阶段且具备香港本土常模参照依据的汉字认读水平测试。在真字认读的测量范式下,依据香港小学一至六年级中国语文教科书常用汉字,建构全港常用教学汉字字库(3033个字,30级),基于该字库编制《香港汉字认读精确度测验》(8个等级梯度、各含150个字的 V1版和 V2版)和《香港汉字认读流畅度测验》(目标字200的 F1版和 F2版)。将两套测验及相关效标测验施测于香港不同等级12所小学的2399名学生,建构香港小学生汉字认读精确度与流畅度的年级常模。两套测验能有效检测香港小学生在汉字认读能力上的个体差异和随年龄而变化的发展趋势,有效预测学生在校的综合语文能力,是首个同时考虑汉字的教学年级水平和字频信息而建构的具有明晰年级难度梯度的标准化测验。

关键词汉字测验;认读精确度;认读流畅度;香港地区;本土常模

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号2096-1014(2023)03-0058-10

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20230305

Establishment of Chinese Character Identi?cation Test and Constructionof Local Norms for Primary School Children in Hong Kong

Wu Qiuping and Zheng Peiyun

Abstract Chinese character literacy is key for young children to develop reading and cognitive skills. However, there are no effective evaluation tools with local norms to gauge the Chinese character literacy for primary school students in Hong Kong. The present research attempts to construct the database of commonly used Chinese characters from Primary 1 to 6 Chinese textbooks in Hong Kong, and use it to develop two Chinese character literacy test models, namely the test of Chinese identi?cation accuracy (HK-CIAT) and the test of Chinese identi?cation ?uency (HK-CIFT). The tests and their validity criteria veri?cations were implemented in 12 primary schools at di?erent ranking levels (high, medium, low) in Hong Kong in order to establish grade-based norms for students Chinese identi?cation accuracy and ?uency. The results of the trial implementations indicate that the two tests can provide e?ective evaluation to individual students Chinese character identi?cation ability and developmental tendency, and predict school students comprehensive Chinese language ability. With a clear grade-based distinction, HK-CIAT and HK-CIFT are the ?rst two standardized Chinese character literacy tests that take into account both the level of learning and word frequency of Chinese characters. The tests are characterized by easy operation, moderate length and di?culty level, wide application to a wide range of age groups, and availability of local norms. In addition, they can e?ectively di?erentiate typically developed students and students with reading di?culties in Chinese character identi?cation and ?uency, which may help educators to bring in relevant educational support in time.

Keywords Chinese character test; identi?cation accuracy; identi?cation ?uency; Hong Kong; local norms

一、引言

文字,记载人类的知识和文化,人们通过书面文字的阅读而习得这些宝贵的经验和沿袭文化精髓。基础教育阶段的语文教育肩负着培养新一代社会公民文字素养与基本道德价值观的重要使命,是国民教育体系的重要组成部分。华语地区的语文课程规划均凸显了汉字教学在基础教育阶段的重要性(胡根林,陶本一2009),明确要求学生会读(读准字音)、会辨(认清字形)、会写(默写或听写)、能理解(理解字义)和能运用。

香港特区由于其特殊的文化历史背景,仍保留着中文繁体字书写系统,且将粤方言作为日常交流和课堂授课的主要用语。调查显示,香港小学语文课程不安排专门的语音教学(拼音或注音符号),学生只能通过死记硬背和抄写学习汉字,这加大了学龄儿童在刚接触文字的阶段认读和书写汉字的学习困难( Ho & Bryant 1997;张一清,林建平2011)。根据香港课程发展议会编订的《中国语文科小一至小六课程纲要》(1990年版),初小阶段(小学一至三年级)需达到1490字的汉字认读量,小學毕业时需达到2600字。a 香港教育局《香港小学学习字词表》(2007年版)则明显提高了初小阶段的汉字学习要求,学生在三年级末要达到2169字的识字量,小学毕业时达到3171字, b 与内地《全日制义务教育语文课程标准》(2011年版)的识字标准接近。然而,繁体字在构形上比简体字烦琐,且没有专门的语音教学,提高汉字的教学要求是否符合香港小学生认知发展特点还有待商讨。实际上,自2006年起,香港越来越多的小学开始试行“分层支持教学模式”,即第一层的全班优化教学、第二层的小组支持教学和第三层的个别化支持教学。该模式可为在语文学习上有困难的学生提供有效的、及时的支持,并减少需要接受特殊教育支持的学生人数(Tilly 2003)。只有通过有效评估,我们才能确保所筛选的学生确实是需要得到支持的,否则将是对教育资源的浪费。分层支持教学模式的大力推广向研究者提出了迫切的测量需求。

为配合香港小学优化语文教学,有效评估学生中文阅读基本技能和监控教师教学成效,并及早筛选和支持读写困难学生,本研究拟从儿童认知发展的角度出发,从“识字”这一核心基础语文能力切入,评估香港本土小学生的汉字认读能力。我们收集了香港近20年来公开使用的基础教育阶段本土语文教材,建构一套以之为基础的教学汉字字库,并基于该字库编制一套便于教师简易操作、适用年龄层广泛、具备常模 c 参照依据的标准化汉字认读测验。该测验的研发将有助于香港地区一线语文教育工作者设计适切的本土化识字教学,并为支持读写困难孩子提供重要参照依据。

二、文献回顾

(一)识字的定义

识字程度指的是学生对一个字掌握的程度,可按学习的进阶程度区分为“会认”和“学会”。根据《义务教育语文课程标准》(2011/2022年版),“会认”指的是“只要求读准字音,不抄不默不考”,而“学会”则要求“能读准字音,认清字形,了解字词在语言环境中的意思,并能正确书写”。从心理加工层面来看,识字是个人对文字的解码能力,指的是学习者能否准确而快速地将文字的字形与发音进行精确匹配( Perfetti& Marron 1998)。简易阅读模型认为单词解码和语言理解共同构成了阅读能力发展的重要基础( Gough &Tunmer 1986;Hoover & Gough 1990;Kirby & Savage 2008)。其中,单词解码指的是个体能够迅速地根据印刷符号形成一种表象,并使之与心理词汇中适当的条目建立联系,同时在单词层面提取语义信息( Hoover & Gough 1990)。Chen &Vellutino (1997)指出单词解码又有两种子技能,一是形音对应规则的应用,二是形音义整合识别,这两种技能可分别通过假词拼读和真词认读来测量。虽然真词认读从形式上看只侧重形码音码联结的测量,但研究表明它同时也测量到了个体对单词形码义码联结的提取能力(Rayner &Pollatsek 1989)。因此,本研究拟在真字认读的测量范式下展开中文测验。

(二)识字与阅读的关系

识字作为一种脱离内文情境的认读,必然与嵌套在一定的上下文脉络中的阅读理解密不可分。Chall (1996)将阅读发展阶段划分为学习阅读期和阅读学习期。前者以建立基本读写概念与打牢识字能力基础为目的,包括前阅读期、识字期、流畅期;后者则包括阅读新知期、多元观点期以及建构和重建期。识字正处于两个阅读时期的关键转折点,是学习阅读期与阅读学习期的连接桥梁。识字对阅读理解的独特贡献已在众多拼音文字中得到了稳定的验证( Dufva et al.2001;Kendeou et al.2009)。大量关于阅读学习困难的临床研究发现,单词解码技能的不足正是阅读学习困难的主要问题所在( Lyon et al.2003;Vellutino et al.2004;丁玎,等2002)。

汉字作为一种非拼音文字,学习者早期对汉字的认读能力同样是未来发展中文阅读能力的重要基础。关于中文简体字,王孝玲(1995)的研究发现上海小学五年级学生的识字量与阅读成绩的相关可达到0.70左右,与语文综合成绩也有0.60的显著关联。关于繁体字的学习,香港和台湾地区已有非常丰富的成果。在香港,调查显示幼儿园的学生已具备一定的识字能力,且这种识字能力可以预测小学后的中文阅读理解能力(McBride-Chang & Ho 2000;McBride-Chang et al.2005)。在台湾,初入小学的一年级学生的识字量已经达到700字左右(王琼珠,等2008)。根据Ehri(2005)的发展理论,幼升小的儿童主要依赖视觉整词记忆的途径初步掌握了一些暴露于日常生活或者幼儿园里接触的汉字。儿童进入初小以后,开始进入真正的识字关键期,识字量也随之大幅增长。根据王琼珠等(2008)的调查,台湾初中阶段的学生识字量已基本饱和。可见,识字贯穿了整个小学阶段,一至四年级是识字量累积的重要4年。因此,做好识字评估对基础阶段中文教育有重要的现实意义。

(三)识字的测量

从测量学角度看,脱离文本情境的识字更有利于检测到学习者纯粹的文字译码能力,既可快速区辨优读者和弱读者,也可有效预测学习者未来的读写能力发展( Stanovich 1986)。国外从20世纪90年代至今已发展出的各种类型且建立了信效度信息的英文字词量表就有20余种,且广泛应用于语文教学和实证研究(Rathvon 2004)。例如,在90年代以前,较为常用的评估工具当属《斯科内尔年级认字测验》和《伯特认字测验》( Goodacre 1979)。这两套测验因其测量方式的简洁、方便和较好的信效度而深受研究者及教育者的青睐,被72.5%的英格兰和威尔士中小学用于评估儿童书面字词认读能力及计算阅读年龄。90年代以后,各种测验目的不一的英文字词认读量表陆续开发出来。《伍德科克阅读水平测验》修订版(1998)是至今为止发展较为成熟的一套字词认读评估工具,建有年龄跨度宽泛的常模。2000年以后,字词量表在国外更是蓬勃发展,例如美国州立阅读评估卷中的《单词认读表》( Word List Reading)。

目前,华文世界已有研究者为汉字词认读评估做出了重要的探索,在中国内地(大陆)与港澳台地区均有不同形式的测验问世。在内地(大陆),王孝玲、陶保平(1996)《小学生识字量测试题库及评价量表》被广泛使用。在台湾,洪俪瑜等(2006)《识字量评估测验》和黄秀霜(2001)《中文年级识字量表》均是建立了信效度且有可参照的台湾常模的标准化测试。在香港,应用最广的是特区教育署编制的初级小学中文认词测验、用于临床诊断的《香港读写障碍测验》 a 中的中文读字和《香港小学生年级读字测试》(Leung et al.2008),以及李辉(1999)基于新加坡和中国内地、香港特区教材所编制的《学前及初小儿童中文识字量表》。这些量表的开发为中文书面语习得研究做出了重要贡献。然而,这些量表适用的年龄层有限,且主要用于临床诊断,对测试员的专业要求较高,限制了这些量表在实际语文教学中的应用。至今,针对香港小学生基本常用汉字做全面评估的实证研究尚不多见。随着区域化特征逐渐被国民教育体系所重视,区域性的语言教育政策改革也急需实证依据的支持。

三、测验编制与常模样本抽样

(一)建构全港常用教学汉字字库和划分难度等级

具有代表性的汉字字库是保证汉字测验信效度的重要基础。首先,我们收集了香港近20年来90%以上小学所使用的6套中国语文教科书一至六年级课文中的非重复汉字,共计3941个,并通过文本分析(分析每个字在6套教材中首次出现的年级水平的众数)决定每个字的教学年级水平,最终3033个字被确定教学水平并被归类编排到14个字表中。其次,我们采用便利随机抽样的方式,抽取了香港6所小学一至六年级的学生参与预试。每所小学提供1~2个年级的学生作为备选,平均每个年级随机抽选100~150人。最终,每个年级保证有200~300的参与人数,共计1456人。每个年级的学生只需完成归属该年级的其中一个字表。第三,我们依据认读率将每个年级的汉字分为5个难度等级,从易到难分别为:L1(0.8~1.0), L2(0.6~0.8), L3(0.4~0.6), L4(0.2~0.4), L5(0.0~0.2)。于是,整个字库被划分为30级。

(二)《香港汉字认读精确度测验》(HK-CIAT)的编制与预试

为了保证精确度测验所抽字在年级内和年级间存在难度梯度,我们从一至六级字库中的 L3层和 L4层分别抽取10个字。為扩展难度范围,在一级字库的 L2层和六级字库的 L5层再各抽取10个字,共计140个字。在年级内抽取目标字时会考虑每个字的字频,保证低年级字库所抽字的字频高于高年级字库所抽字。以此为原则,编制成两套有8个等级梯度、140个字的平行预试题本。我们抽取了1所在香港位于中等水平的普通小学作为预试学校,该校不参与后续的常模建构。预试结果显示:(1)识字量表的年级区分非常明显;(2)其中1名六年级学生得分已达124分。为了避免高年级学生发生天花板效应,我们决定增加10个低频字,将原本140字的识字等级量表调整为150字。最终,量表被调整为两套有8个等级梯度、各含150个字的正式题本( V1版和 V2版)。

(三)《香港汉字认读流畅度测验》(HK-CIFT)的编制与预试

该测验参照英文《阅读流畅度测验》( Test of Word Reading E?ciency ,Torgesen et al.1999)的做法,所抽字不可太难,但也不能过易。为避免测验在高年级产生天花板效应,我们以成人一分钟内读字量作为极限。预试结果显示,成人的表现在150~180字之间。最后,我们将目标字的字数定为200字,以满足不同年龄层、不同阅读能力的测试对象。编制过程中,我们从一级字库到四级字库里的 L1层分别抽取50字,抽取过程中同时控制每一层的汉字字频,保证低年级字库所抽字的字频高于高年级字库所抽字,最终形成 F1版和 F2版两套测验。预试结果显示:(1) F1和 F2交叉施测,读字量相当,表明两个版本选字难易相当;(2) F1和 F2在施测中均出现第二个施测的读字量少于第一个的情况,表明疲倦效应要大于练习效应,建议在两套阅读流畅度测验之间设置15秒的休息。依据上述结果,预试题本将作为正式题本。

(四)施测程序

1.抽取常模学校

地域分布与学校等级是本研究抽样常模的重要依据。由于学校等级较为敏感,我们无法获知确切的信息,所以在向全港476所小学发放邀请函的过程中,要求学校提供过去一年小六升读不同成绩组别中学的学生比率。依此评估学校整体水平,并将学校分为高、中、低三级。最终抽取12所来自香港不同地域且代表不同级别的小学,如表1所示。

2.抽取常模样本

以上述12所小学为抽样总体,我们分两个阶段收集测试。第一阶段是学年末从每所小学的每个年级随机抽取约30名学生进行测试,所得数据作为一至六年级学期末的常模样本数据。第二阶段是下一学年的学年初,在每所小学的一年级随机抽取约30名学生进行测试,所得数据作为一年级学期初的常模样本数据。两个阶段共抽样2399名小学生作为常模样本,平均每个年级300~350人,具体如表2所示。

3.测试内容与形式

正式施测采用个体施测的形式。每个学生都需要完成汉字认读精确度测验的 V1版和汉字认读流畅度测验的 F1版、 F2版3套测验。为收集测验的复本信度和效度,部分学生需另外完成精确度测验的平行版(V2版)或黄秀霜(2001)《中文年级识字量表》。

四、测验的统计特性与常模建构

(一)信度

信度是指测验工具所得结果的一致性。鉴于流畅度测验是计时测验,仅考察其复本信度。对于精确度测验,同时考察内部一致性和复本信度。结果显示:(1)以2399个样本计算精确度 V1版的 Cronbach alpha 系数为0.987。(2)以607个样本计算精确度测验的 V1版和 V2版的相关系数为0.983( p <0.001),配对 T 检验的结果显示每个年级 V1版和 V2版的测试结果无显著差异,表明精确度测验具有良好的复本信度。(3)以2399个样本计算流畅度测验 F1和 F2之间的相关系数为0.965( p <0.001)。为了避免练习效应带来的影响,我们在正式施测过程中让一半学生先完成 F1,另一半学生则先完成 F2。方差分析的结果显示,施测顺序主效应不显著( F =0.018,p =0.892),即无论施测先后,两套流畅度测验之间不互相影响。后续分析将合并 F1和 F2,取两套测验的平均分作为流畅度指标。

(二)效度

1.效标关联效度

我们对同时被施测 HK-CIAT 和 HK-CIFT 测验及黄秀霜《中文年级识字量表》的568名学生进行相关分析。结果显示, HK-CIAT 与 HK-CIFT 的相关系数是0.846( p <0.001),而这两套测验与黄秀霜量表的相关系数分别为0.943( p <0.001)和0.807( p <0.001),表明两者具有良好的效标关联效度。此外,我们还收集了学生的期末综合语文成绩,结果显示, HK-CIAT/HK-CIFT 与语文成绩的相关系数介于0.383~0.634之间,均达到了显著水平。

2.建构效度

(1)不同年级之间的差异检验

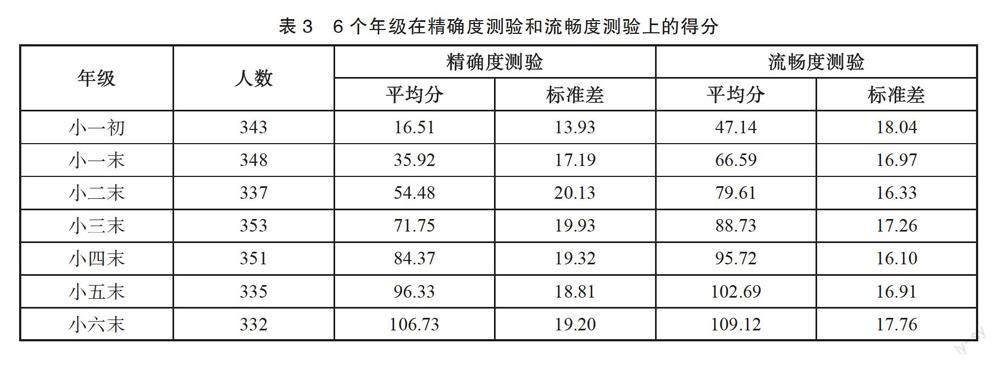

表3列出了香港小一至小六学生的汉字认读在精确度和流畅度上的平均分和标准差。方差分析结果显示,不同年级之间精确度存在显著差异, F (6,2392)=1069.59,p <0.001;流畅度也存在显著差异, F (6,2392)=549.939,p <0.001。

(2)不同等级学校之间的差异检验

表4列出了3个等级学校在精确度和流畅度上的平均分和标准差。方差分析结果显示,不同等级学校之间学生的汉字认读精确度存在显著差异, F (2,2396)=12.69,p <0.001;流畅度也存在显著差异, F (2,2392)=21.47,p <0.001。结果表明,学校的级别越高,学生在识字上的表现越好。事后检验的结果显示,在精确度方面,一级学校显著高于二级学校,但二级学校和三级学校之间仅达到边緣显著水平(p=0.098);3个等级学校在流畅度上两两之间均存在显著差异。

(3)对阅读困难学生的鉴别

研究对象主要来自一项早期阅读干预计划的阅读困难学生和控制组的普通学生。其中阅读困难学生36名(男22名,女13名,1名缺失性别信息),普通学生38名(男14名,女24名)。测量内容为精确度测验 V1版、流畅度测验 F1版和台湾黄秀霜识字量表。如表5所示,两组学生在3套测验上均有显著差异,表明这3套测验在区辨阅读困难学生上都是有效的。

(三)常模建构

1.精确度测验的测试终点的调整

由于精确度测验比流畅度测验耗时,为节约测试时间成本并避免学生因对高难度等级的低频字的猜测而过度高估个体识字能力,我们设置了不同的终止测验的方法并检验其合理性。终止记分的基本准则是:(1)在连错 N 题后,至少有90%的受试者没有再得到任何分数;(2)终止记分后即使有人得分,最高不超过5分;(3)邻近年级的终止题数决定点接近。鉴于我们的识字等级量表是以20字为一级的设计,我们设定了3个不同形式的终止点:连错10题、连错20题、一个级别全错。分析结果表明,连错20题或一级全错的方式均符合终止记分的三大基本原则,但不符合配对 T 检验不显著的要求。为简化施测程序,我们选择一级全错的方式作为终止测验的标准。

2.年级常模的建构

基于上述的测验方式的调整,我们依据一级全错后续题目记为0分的方式重新计算了年级常模样本在精确度测验 V1版上的得分,结果如表6所示。然后,采用新的得分计算常模转换。最终,依据调整后的精确度测验和流畅度测验的年级平均分拟定了每个年级的百分等级常模、 T 分数常模 a。

五、测验评价与展望

(一)对量表测量特性的评价

两套量表均具有良好的信度,且每个量表的两个版本之间可以相互替换使用。换言之,虽然精确度常模的建构是基于精确度测验的 V1版,但其常模信息也适用于解读个体在精确度测验 V2版的得分。当两次施测点较近时,两版本可交替使用,以避免学习效应。

两套量表也具有理想的效度。首先,量表的内容效度是有保障的。内容效度反映的是测验的试题是否能适切地代表其所欲测的内容或行为规范,即我们所抽样的目标汉字能否充分准确地反映小学生识字范畴内的能力。从以下几个方面来看,本研究的量度范围是合理的,项目是具有代表性的,可直接反映个体的识字能力。第一,编制程序符合心理测验发展的一般程序( Benson & Clark 1982),有明晰的测验目的、测量范式和对象,即在认读范式下测量小学生的汉字解码能力。第二,适切可靠的字库源和合理的抽样程序保证了量表建构的合理性和可靠性。相比于前人的研究,本研究全新建构的全港教学汉字字库是迄今为止最新最全地反映香港小学生日常所要习得和掌握的汉字的字库,且有明确的难度等级划分信息(汉字的教学年级水平、教学年级水平上的认读率以及字频)作为汉字抽样的限制条件,比纯随机抽样的精度高。对于精确度测验,在同一个等级内,通过率随着年级的增长而增加;在同一个年级内,字频随着等级的增加而减少;表明项目的难度从理论角度上来说是增加的,通过率则正好随着难度的增加而下降。两方面的变化趋势呼应了理论上依据教学年级水平和字频水平而设定难度的预设,也表明该量表依据教学年级和字频而建构的等级理念是恰当的。

其次,两套测验具有理想的结构效度和预测效度。结构是一种理论性的概念,用来代表持续性的心理特质或属性。在本研究中,识字被界定为一种会持续发展的汉字解码能力。無论精确度测验还是流畅度测验,难度梯度在编制阶段已得到保证,因此可以有效检验到不同层面的识字差异。从学校层面来看,若不同等级的学校之间识字教学水平上存在差异,量表应能检测到识字水平的校间差异;从年级层面来看,若学生的识字能力在小学阶段是一种持续发展的特质,量表应能检测到识字水平的年级差异;从个体层面来看,若个体存在识字方面的发展滞后,例如阅读困难儿童,我们应该可以从识字量表上的表现区辨阅读困难儿童和普通儿童之间的识字差异。以上3点均得到了实证数据的支持。此外,我们选用了2个效标:黄秀霜《中文年级识字量表》和学生在校综合语文成绩。结果发现,两套测验与《中文年级识字量表》显著相关,且能预测学生在校综合语文成绩。

(二)香港本土常模的代表性

本研究建构了香港小学生汉字认读精确度与流畅度的年级常模。如前所述,对识字的发展差异的识别是标准化测验在建构时所预设的一个最重要的功能。如上文所示,香港小学生的识字能力在不同年级之间存在显著差异,表现为汉字认读能力随着年级的增加而增加。理论上,我们预期到学年末的时候,小一至小六的学生在汉字认读精确度测验上的预期值是30、50、70、90、110、130,即每增长一学年,识字等级跨过一级。对比实际表现,小一至小四的得分基本接近理论预期,高年级识字能力的增长则相对缓慢下来,这也与识字发展的理论预期是相符合的。这一结果表明,识字的发展是贯穿整个小学阶段的,识字能力会随着年级的增长而增长,但增长速度会到高年级以后减慢。年级效应的检验已表明该量表对学生随着年级或年龄而变化的发展趋势的检测是敏感而有效的。

识字等级量表的另一个重要功能就是为研究者和一线语文教师提供一个筛查阅读困难学生的工具,以便及早提供相关教育支援。前面的分析发现,两组学生在两套汉字认读量表上均有显著差异,表明两套测验在区辨阅读困难学生上都是有效的。然而,要鉴别学生是否真的落后于同龄人,最重要的参照信息来源于同年级或同年龄的常模对比。我们将两组学生在两套汉字认读量表上的平均得分与小二常模进行对照。若以香港汉字认读量表小二常模为参照,普通学生的平均分与常模平均分接近,阅读困难学生明显落后于常模水平;若以台湾识字量表小二常模为参照,普通学生则要高出常模水平,阅读困难学生则与常模水平接近。相比而言,本研究的本土常模更具参照性。

(三)研究局限与未来展望

本研究所建构的汉字认读精确度和流畅度测验对推动识字、阅读的理论和临床研究有重要意义。然而,本研究仍存在一些不足。首先,常模建构的时间点为6个年级的学期末,也就是说,常模参照点是学年学期末。每个学年的其他时段是否能参照此常模,有待验证。其次,我们在探讨识字发展的轨迹时,所依数据是来自于横断面设计的常模抽样,未来有待采用追踪范式对识字能力的发展做更深入的探讨。此外,我们在检验年级效应的时候发现在六年级的学生中,有一批年龄超过12岁6个月的学生,他们在测验上的平均得分并没有高出11岁7个月~12岁6个月学生的识字水平。若这部分学生升读中学,他们相对同龄人较弱的语文能力很有可能会影响到他们在中学时期各个科目的学习。若能及时评估和筛查,分层教学模式可以及时给予这部分学生支持。

整体来说,本研究所建构的《香港汉字认读精确度测验》和《香港汉字认读流畅度测验》是两套可靠、稳定的量表,能有效检测学生在汉字认读能力上的个体差异和随年龄而变化的发展趋势,有效预测学生在校的综合语文能力。相比前人研究,这两套量表最大的突破在于建构了全港教学汉字字库并通过预试调查获得了每个字的教学年级水平和在所属年级水平上的通过率,是首个同时考虑汉字的教学年级水平和字频信息而建构的具有明晰年级难度梯度的标准化测验。此外,该测验长度适中、难度适宜、测试对象年龄跨度广泛,且配套了有效的复本,也能有效区别阅读困难学生和普通学生在识字方面的差异,但其临床应用性有待进一步实证数据的支持。

参考文献

丁玎,刘翔平,李烈,等2002 《阅读障碍儿童识字特点研究》,《心理发展与教育》第2期。

洪俪瑜,王琼珠,张郁雯,等2006 《识字量评估测验》,台北:心理出版社。

胡根林,陶本一 2009 《语文教学大纲(课程标准)小学识字量规定比较》,《教育科学研究》第3期。

黄秀霜 2001 《中文年级识字量表》,台北:心理出版社。

李辉 1999 《学前及初小儿童中文识字量表的编制与初步效应检验》,《心理发展与教育》第3期。

王琼珠,洪俪瑜,张郁雯,等 2008 《一到九年级学生国字识字量发展》,《教育心理学报》第39期。

王孝玲 1995 《小学生识字量测验的编制》,载张厚粲主编《心理与教育测量》,杭州:浙江教育出版社。

王孝玲,陶保平 1996 《小学生识字量测试题库及评价量表》,上海:上海教育出版社。

张一清,林建平 2011 《香港地区汉语拼音教学与普通话音节频率统计》,《语言文字应用》第2期。

Benson, J.& F. Clark.1982. A guide for instrument development and validation. The American Journal of Occupational Therapy 36, 789–800.

Chall, J. S.1996. Stages of Reading Development (2nd edn.). Fort Worth, TX: Harcourt Brace.

Chen, R. S.& F. R. Vellutino.1997. Prediction of reading ability: A cross-validation study of the Simple View of Reading. Journal of Literacy Research 29, 1–24.

Dufva, M., P. Niemi & M. J. M. Voeten.2001. The role of phonological memory, word recognition and comprehension skills in reading development: From preschool to grade 2. Reading and Writing 14(1–2), 91–117.

Ehri, L. C.2005. Learning to read words: Theory, ?ndings and issues. Scienti?c Studies ofReading 9(2), 167–188.

Goodacre, E.1979. What is reading: Which model? In M. S. J. Roggett, C. Tutt & P. Raggett (Eds.), Assessment and Testing of Reading: Problems and Practices. London: Ward Lock Educational.

Gough, P.& W. Tunmer.1986. Decoding, reading and reading disability. Remedial and Special Education 7, 6–10.

Ho, C. S.-H.& P. Bryant.1997. Phonological skills are important in learning to read Chinese. Developmental Psychobiology33, 946–951.

Hoover, W.& P. Gough 1990. The simple view of reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 2, 127–160.

Kendeou, P., M. J. White, P. van den Broek, et al.2009. Predicting reading comprehension in early elementary school: Theindependent contributions of oral language and decoding skills. Journal of Educational Psychology 101(4), 765–778.

Kirby, J. R.& R. S. Savage.2008. Can the simple view deal with the complexities of reading? Literacy 42, 75–82.

Leung, M. T., A. Cheng-Lai & S. M. E. Kwan.2008. The Hong Kong Graded Character Naming test for Primary School Children. Hong Kong: Centre of Communication Disorder.

Lyon, G. R., S. E. Shaywitz& B. A. Shaywitz.2003. De?ning dyslexia, comorbidity, teachers knowledge of language and reading: A de?nition of dyslexia. Annals of Dyslexia 53, 1–14.

McBride-Chang, C.& C. S.-H. Ho.2000. Developmental issues in Chinese childrens character acquisition. Journal of Educational Psychology 92(1), 50–55.

McBride-Chang, C., B. W. Y. Chow, Y. P. Zhong, et al.2005. Chinese character acquisition and visual skills in two Chinese scripts. Reading and Writing 18(2), 99–128.

Perfetti, C. A.& M. A. Marron.1998. Learning to read: Literacy acquisition by children and adults. In D. A. Wagner (Ed.), Advances in Adult Literacy Research and Development. Hampton Press.

Rathvon, N.2004. Early Reading Assessment: A Practitioners Handbook. New York: Guilford Press.

Rayner, K.& A. Pollatsek.1989. The Psychology of Reading. Englewood Cli?s: Prentice Hall.

Stanovich, K. E.1986. Matthew e?ects in reading: Some consequences of individual di?erences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly 21, 360–406.

Tilly, W. D.2003. How many tiers are needed for successful prevention and early intervention? Heartland area education agencys evolution from four to three tiers. Paper presented at the National Research Center on Learning Disabilities Response to Intervention Symposium.

Torgesen, J., R. Wagner & C. Rashotte.1999. Test of Word Reading E?ciency. Austin, Texas: PRO-ED, Inc.

Vellutino, F. R., J. M. Fletcher, M. J. Snowling, et al.2004. Speci?c reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades? Journal of Child Psychiatry 45, 2–40.

责任编辑:韩畅