为了忘却的记忆

刘临洪 刘丽娜

引 言

在中国声乐界有这样一类老师,深藏不露,甘于寂寞,不求名利地位,从来不宣传和包装自己, 一辈子默默耕耘在声乐教学一线,为人低调,默默无闻。四川音乐学院的刘振汉先生就是这样的独特存在。今年恰逢刘振汉先生110 周年诞辰,或许人们早已经忘记了这段历史,在此借引鲁迅先生的文章题目,重忆刘振汉先生的历史点滴。正如北京大学陆胤老师所说的:“研究中国近现代音乐史,不仅要研究那些在中国近现代音乐史上,有着重要贡献的音乐家、音乐事件和音乐作品,而且也要重视研究那些在中国近现代音乐发展中,曾经做出过重要贡献,但后来默默无闻或转向其他工作领域的人物及音乐事件。

一、遍访名师,博采众家

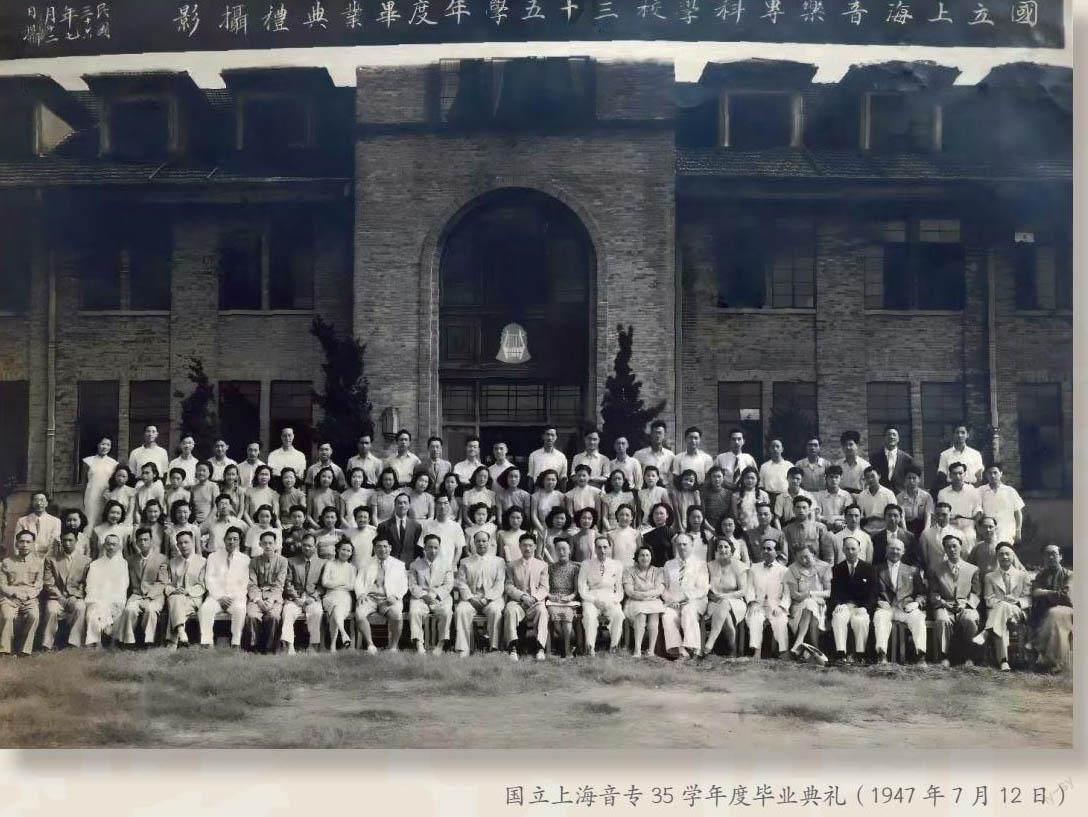

刘振汉先生出生于1912 年,河北安次县人。1929 年,17 岁的刘先生考入北平大学艺术学院图案系,时任艺术学院院长的是徐悲鸿;1930 年, 刘振汉转入艺术学院音乐系开始学习声乐,师从欧伯罗夫人;1933 年,他转至上海国立音专声乐系, 跟随苏石林(Vladimir Shushlin)学习声乐,1935 年又师从俄籍歌剧演员克莉罗娃(Krilova)夫人, 1936 年刘振汉从国立上海音专声乐系毕业。

刘先生在上海国立音专求学期间因为成绩优异,曾得到过黄自先生的赏识和指导,钱仁康先生文章《黄自先生八十诞辰感言》就曾提及这段历史: “……许多声乐、钢琴、管弦、民乐的专业工作者, 也同样接受过他的春风化雨。在黄自先生亲自任教的最后一班和声共同课的学生名单里就有:刘振汉、凌安娜、孙德志、斯义桂、张绿漪、潘美波、王春芳、窦立勋、廖永昌、杨树声、杜刚。”②正是这样博采众家的学习经历给刘先生打下了坚实的基础和扎实的演唱功底。在三位外籍老师的熏陶影响下, 他的艺术观念新,声乐演唱技巧日臻成熟,表现力也越来越强,并逐渐形成了自己的演唱风格。

最值得一提的是,那段时期刘先生的声乐理念及教学思想也正在逐步形成。据刘先生的家人介绍: “父亲特别喜欢上克莉罗娃夫人的课,说她教得很好,教学方法多样。”我国著名的声乐教育家杨树声教授就曾撰文《克莉罗娃的声乐教学》,文中认真分析并记录了克莉罗娃的声乐教学思想和方法, 还提及1937 年克莉罗娃因心脏病猝发去世后,发生过的一件小事,值得关注:“1956 年冬天,中央文化部为筹开次年的全国声乐会议,由郭乃安率领两位女同志到上海收集克莉罗娃老师生前的声乐教学情况,找了她的部分学生在蔡绍序家开会,参加的有蔡绍序、劳景贤、刘振汉、洪达琦和我。”③《克莉罗娃的声乐教学》一文中还描述了克莉罗娃在声乐教学中经常提及的一些关键词:气息、起音、喉头位置、软腭、教材教法、关闭等。这些观念和训练方法在当时的中国是何等珍贵,可见当时相对封闭的中国,三位外籍声乐老师的理念和方法对刘先生产生了积极的影响。“中国的声乐教育由20 世纪20 年代的艰难起步,到30 年代的迅猛发展和40 年代的初具规模,外籍声乐教师对这一历史时期起到了重要的推动作用。外籍教师不仅带来了科学的发声方法、系统的教学法和丰富的教学经验,还带来了国外的声乐教材,为西洋唱法在中国的传播和普及奠定了基础,为中国声乐教育事业步入国际音乐殿堂创立了良好的开端。”④

从1937 年至1958 年21 年间,刘先生先后在北平艺专、西南联大师范学院(昆明)、国立音乐院分院(重庆)、国立上海音乐专科学校、上海音乐学院等院校任教。在多所院校工作期间,刘先生始终保持学习的心态。除担任大量的教学任务外,他还积极参加音乐会、演出和外国专家的声乐讲座,他的演唱获得诸多好评。1950 年代,苏联歌唱家梅德维捷夫到上音讲学,听完刘先生的演唱称赞其为“在苏联及世界上少有的戏剧性男高音”,并鼓励刘先生多演出。保加利亚声乐家契尔金教授也对他的演唱赞不绝口:“你唱的亨德尔风格掌握得很好,声音很饱满,把如此难唱的唱得很好,是不容易的!”⑤

我国著名的歌唱家、声乐教育家蔡绍序、劳景贤、李志曙、沈湘、温可铮等都是刘先生极要好的朋友, 他们惺惺相惜,相互激励,曾经常在一起探讨业务, 毫无门户之见。可以说刘振汉先生是在兼容开放的环境中成长起来的,观念超前,视野开阔,兼收并蓄, 融会贯通,体现了较好的专业素养与道德操守。

二、支援内调,无怨无悔

1958 年10 月,刘振汉先生积极响应支援内地的号召,举家迁往成都,由上海音乐学院调往四川音乐学院,成为支援内调的声乐教授之一。“从1953 年到1966 年,教师队伍扩大了五倍,其中除外地支援内调的刘振汉教授、程希逸副教授、王君瑾老师、侯作吾老师、曹东扶老师、田耕时老师及中央音院上海音院等高等院校分配来少量的毕业生外,大都是通过学院的培养、毕业、优选、进修,

逐渐发展起来的。”⑥在江平、朱萸编著的《四川音乐学院校史1939-1983》中就高度肯定过刘振汉先生举家南迁的贡献:“著名声乐副教授刘振汉,志愿支援内地的音乐教育事业,从上海音乐学院调来川音,他的到来,使声乐系的师资力量得到加强。”

1959 年6 月,经教育部批准,“西南音乐专科学校”正式更名为“四川音乐学院”,常苏民为首任院长。常院长非常欣赏刘振汉,对他格外关心,嘘寒问暖, 无微不至。刘振汉先生在四川音乐学院工作期间,因为业务突出,教学认真,深受学校师生的好评和爱戴。

一次,常苏民院长在北京开会偶遇上音的老院长贺绿汀,贺院长便向常院长索要刘先生,想让他再回上音任教,常院长爱才,承诺让刘先生在川音再工作两年,干满两年就放人。令人没有想到的是随着“四清”运动的爆发,直到刘先生去世,他都再也没有离开成都,真是无怨无悔也。

三、重视实践,服务大众

刘振汉先生1937 年开始声乐教学,1937 年至1958 年先后在多所院校里执教,他的教学经验十分丰富,在教学中非常重視艺术实践,他曾告诫学生们:“好的声乐教师,不仅要会演唱,还要能教学。”

在40 多年的演唱及教学生涯中,刘先生身先示范,一直在践行此理念,他在大量的演唱实践中领悟到:“在无数次的演唱工作中,我获得了很多宝贵的意见和经验。特别是进一步认识了音乐艺术必须走民族化的道路的重要性。”⑦刘先生关于声乐民族化的思考,在当时的中国声乐界绝对是超前的认识,更属少数派的理念。刘先生既举办独唱音乐会,又积极参加各种外国专家大师班的交流学习,还大量进行教学示范演出和校内外演出,都获得社会各界的好评。

早在1936 年,刘先生与同学郎毓秀、夏国琼在河南开封等地就举办过独唱音乐会,1949 年中华人民共和国成立以后,他在成都、重庆、西安等地多次举办过独唱音乐会。另外,他还不断实践原创歌剧的排演。例如:“1960 年到来的时候,声乐系、器乐系为了锻炼师生,选了《柯山红日》这出歌剧, 进行排练。由刘振汉、钱维道等老师,夏宝林、陈代金、李存琏等学生扮演主要角色,由器乐系师生乐队伴奏。不久,这出歌剧就出现在春熙路的舞台上:音乐学院公演大型歌剧,并达到一定水平,这是创举,也是新的起点。”⑧

另有,1962 年8 月26 日的《西安晚报》,曾长篇报道过刘先生在西安举办音乐会的盛况。当年乐评的撰稿人是女高音歌唱家、西安音乐学院声乐副教授许芝兰老师,她在报道中感叹道:“时过20 多年,刘先生现已是五十高龄的老歌唱家了。在这次音乐会上,我除了听到他那柔和饱满刚劲浑厚的歌声依然当年外,更为感人的是,刘先生的声乐技术修养和艺术修养上的造诣更高了。他歌声的最大特点是,善于得曲之情,而且音量控制得非常得体,迂回曲折,婉转自若,真是炉火纯青,独具一格。”⑨那次西安音乐会的曲目风格多元,既有《码头工人》《嘉陵江上》这样的艺术歌曲,又有王莘谱曲的创作歌曲《饲养员之歌》和羊路由谱曲的毛主席诗词,还有外国歌剧唱段和民歌,刘先生都能轻松演绎,细致入微地演唱表达。正如《西安晚报》的评价:“刘振汉先生的独唱音乐会是成功的,他不仅以清晰流利的歌唱语言,揭示了每个歌曲的内容,而且灵活自如地运用了自己的声音,深得操纵之法,巧妙适当地运用着轻重缓急抑扬顿挫,来深刻地表达出歌曲之情,唱得细致有味,引人入胜,没有很深的功力, 是很难达到这种地步的。”另外,江平、朱萸编写的《四川音乐学院校史》上也曾高度评价过刘先生的演唱:“刘振汉先生在声乐上很有成就。他功夫深、音色美、情感真挚,能发人深省,能催人泪下,在演唱新疆风格歌曲《手挽手》时,能激发起听者爱生活、爱祖国的奋勃热情。”⑩

除了舞台实践,刘先生还深入工厂、农村、学校和部队,为人民群众歌唱。1962 年到重钢演出, 工人同志们三番五次地鼓掌欢迎他,请他重复地再唱好几个曲目。1965 年与工作队到凉山自治州(现凉山彝族自治州)演出,当地农民和知识青年都非常喜欢听他的演唱,亲切地称呼他为“胖教授”。厂房车间与田间地头,都成了刘先生的大舞台,凡是刘先生所到之处很多人都是慕名而来,每场演出前观众们就会写条子到后台请求“听胖教授唱歌”, 可见刘先生的受欢迎程度。

在刘先生总结性的文章《我对文艺为工农兵服务的一点体会》中深情地写道:“我感到作为一个音乐工作者,几十年来今天我才第一次把我的艺术交给人民群众,才第一次真正地为工人阶级服务,试想我当时是如何的兴奋和愉快啊!我的演唱得到工人群众的欢迎,这是一种光荣。”?这些都是刘先生最真挚而朴实的情感,更是他拳拳之心的真实表现。

四、孜孜以求,观念超前

刘振汉先生对待专业严谨认真,孜孜以求,对待学生和同行更是无微不至,有求必应,不厌其烦。学生程圣民曾在文章《往事如梦忆恩师》中记录过刘先生启发学生学习,帮助学生成长的一些忠告,现在看来并不过时,而且极具现实意义,对当下的声乐学习和教学还有着重要的启发和指导意义。“老师经常说: ‘以最小的力取得最大的效果,这是歌唱的基本规律。‘一辈子都要用小音量唱,永远要让别人也让自己觉得还有余地。‘弱声唱得好的人才会有真正好的强声,轻声就像给猛虎添上翅膀,表现力会更强。‘老师领进门,修行在各人,多唱,更要多想、多思考。 而我恰好是只喜歡唱,不喜欢想。更要命的是我习惯大着喉咙唱,这使老师很是头疼,他给我打了好多比方,有一天他干脆把一本书‘啪地放在我头顶上, 说‘想象着头上顶着一碗油,头一抬,下巴往前伸, 油就会泼出来。这样一来,我当然没法大声吼了。”?

从这些忠告里,我们可以看出刘振汉先生的教学有以下特点:

(一)强调呼吸,小音量唱,弱声唱寻找声音位置及感觉;

(二)强调老师的正确引导的重要性,同时也注重学生自我学习与自我反思能力的培养;

(三)教学方法多样,尤其擅长“疑难杂症” 学生的教学;

(四)注重关闭和音色的训练,强调放松自然的歌唱。

江平、朱萸编写的《四川音乐学院校史》中也曾高度评价过刘先生的教学:“舞台上是一位歌唱家, 教室里他是一位好教授。他教学适应性强,男声、女声、高音、低音,他都有办法教好。他教过上百个学生,培养出不少优秀人才,真正是‘雨露四十载,桃李满天下。”?刘先生的老学生、国家一级演员江贵荣,曾任四川省歌舞剧院的副团长,他说:“我的情况和其他人不相同,我是附中毕业的学生,声乐有一些基础,考进川音本科就一直跟随刘老师学习。我体会最深的是刘老师在教学上有自己一套,属于少数派, 他对声音训练有自己的观点和判断,从来不随波逐流, 人云亦云。我是男高音,我的高音是在刘老师的帮助下解决的,而且声区得到了拓展。刘老师特别强调呼吸,讲究通道、换声和关闭,甩开喉头尽量挂头腔, 这一点上,我是尝到甜头的,受益匪浅。”

1972 年,刘先生随川音参观小组到贵阳、昆明访问交流。应云贵两地领导、歌舞团、花灯团演员与院校的声乐专业师生的要求,他从到达当地的第二天一早就投入到工作中,听唱示范,讲解纠正, 疏导调整,凡是大家需要解决的问题,他都有求必应,每天工作达十小时。在贵阳交流时,金桥饭店四楼的服务台成了临时舞台,楼梯上下都挤满了人, 刘振汉与同行的教师,还有贵州省的苗族歌手阿旺等轮番为热情的听众演出。直到深夜,听众们还舍不得离去。他们感慨地说:“刘教授真好,我们多年没听见这样好的歌声了。”昆明当地的求教者包括:歌唱家黄虹、杜丽华,省歌舞团全体歌唱演员、花灯团的演员、昆明师院艺术系声乐专业学生等, 他们被刘先生的敬业精神所感动,纷纷写信向川音党委致谢,并夸赞刘先生诲人不倦的精神。

刘振汉先生在其四十多年的声乐演唱和教学生涯中,还培养了一大批优秀的歌唱人才,“著名的歌唱家魏鸣泉、邓绍琪、施鸿鄂等都曾是他的学生, 还有一些未受过学院正规训练的青年演员如吴国松等,经他长期教导后也登上歌坛,成为‘新秀。”? 另外还有郁庆五、常留柱、裴子枢、王铮铮、胡钟刚、黄继仁、张永泉、宋云跃、裴子言、谢征轩、金钟鸣等, 曾经得到刘先生点拨的学生更是不计其数。这一大批歌唱人才开枝散叶,都已成为中国乃至世界各大音乐院校、专业团体等的中坚力量,产生了重要的影响,做出了巨大的贡献。

五、和蔼可亲,亦师亦友

刘振汉先生性格爽朗,为人正直,因为体型微胖,师生们都喜欢他胖嘟嘟的样子,都称赞刘先生和蔼可亲,平易近人,既是好友,又是良师,甚至有人亲切地叫他“胖教授”。

据刘先生的弟子王铮铮教授介绍:“每次上课老师都让我最后到琴房,因为我的问题最大,这样他可以多上一些时间,老师为了我,花了很多心血。我是川音附中进入本科学习的,由于声部判断错误, 我一直压着唱女中音声部,开得太大,根本唱不了高音。老师说我不是女中音,帮助我调整了很长时间的声音。他让我尽量地轻唱,要求我不要大声唱, 很自然,像叹气一样。强调呼吸的同时,吸气喉咙自然打开,腰部两肋拉起来,喝东西一样,轻轻地, 很松弛的状态。一段时间下来,我的声音改变很大,后来越唱越好,真心感谢老师的帮助。刘老师修养非常好,每次上课,我即使唱得很差他都不会发脾气,经常上完课还会奖励一颗糖。离开学校后工作较忙,但每次回学校看老师,老师都会留我在家里吃饭,问这问那,无微不至。1975 年去看老师, 他送我一张亲手签名的照片,我一直珍藏在身边。”

据刘先生的家人介绍,他与温可铮、沈湘先生交往甚密,是无话不说的好朋友:“在上音时,刘、温两家的关系很好,都叫他温叔叔。我们家刚搬到四川,上海音乐学院师生到四川演出,温叔叔晚上就到了家里,与父亲见面的第一件事情,两个人就关进屋子里唱歌,探讨业务,而且楼底下还站了很多学生在听。父亲在上音工作期间,教研和业务活动氛围极好,那时候只有星期天休息,我记得在家里经常都会有几个老师,把门关了,在房间里唱歌, 探讨业务和教学。那时的上海音乐学院有非常好的学术风气,十分注重教学教研活动。我父亲到北京开全国的研讨会,多次见过沈湘,两个人曾在琴房里唱歌,相互切磋,那时就曾有过一种说法:北沈湘,南振汉,他们惺惺相惜,非常认可对方。另外, 父亲的群众关系很好,连工人都说他是没有架子的教授。每隔一两年都要去上海一趟,他都会与上海的老教授们欢聚,无比开心。”

上海音乐学院常留柱教授曾是刘先生早年的学生,他在回忆刘先生的教学时,一直称道的是先生非常认真严谨,注重打基础,强调呼吸,都从最基础的传统歌曲开始学习和训练,如《二月里来》《江南三月》等。有一次他早上去刘先生家里上课,刘先生见他没有吃早饭,让他吃完了早饭后再上课, 非常关心学生。

六、爱才荐才,选贤任能

刘振汉先生非常爱惜人才,并且十分愿意推荐人才,为人才创造学习条件,很多人都是通过刘先生的引荐而得到更好的发展的。1948 年刘振汉先生引荐学生郁庆五至苏石林处学习声乐,可见其胸襟, 十分爱才惜才。郁庆五“1950 年在上海音乐院音工团工作,中央歌舞团、中央乐团创建时成员,后定居我国香港”。?他在回忆文章《追念苏石林》中就曾写过:“大概我能和老师交朋友,跟刘先生学了3 个月之后,刘先生说:‘我想把你介绍给苏石林,你跟他学更合适。那时刘先生和苏石林先生同在上海音乐专科学校教唱,相互打过招呼之后约定相见。刘先生关照我说:‘你不要穿得太好,以免你被认为是个阔佬,只要他喜欢你,一切好办。”?

劉振汉先生有两名特别优秀的1960 级学生——黄继仁和张永泉。分配工作时他们都被中央乐团选中,二人正准备赴京时,恰逢成都市歌舞团筹建,急需人才。四川音乐学院副院长羊路由受四川领导委托,加之黄继仁是四川自己培养的人才, 遂将黄继仁留在成都,作为四川的首席男高音,他主演了数部歌剧,如《草原之歌》《不准出生的人》《何日彩云归》《货郎与小姐》《洪湖赤卫队》等, 深受各界关注及好评。

最值得一提的是刘先生推荐业余学生吴国松到北京学习和工作。吴国松能进入声乐的专业领域发展,成绩卓著,这与刘先生的推荐是分不开的。吴国松跟随刘先生学习了六年,打下了坚实的声乐基础,这对吴国松未来在歌唱事业上的发展是极其重要的。随后刘先生推荐吴国松到北京跟随中央乐团的魏鸣泉老师学习,魏鸣泉也曾是刘先生的学生, 吴国松在北京进步非常大,演唱了很多作品,之后也逐渐被全国人民所熟知。

七、随和低调,不怒不争

刘振汉先生性格非常随和低调,从北平艺专到西南联大师范学院,再到上海国立音专等多所大学, 直至上海音乐学院和四川音乐学院执教,与刘先生曾经共事过的同事们,以及刘先生教过的学生们, 对其为人处世赞不绝口,都称赞刘先生随和低调, 没有架子,只要有人找他学声乐,他什么都可以告诉学生,没有任何保留。

歌唱家周亨芳教授在回忆1964 年与刘先生下乡演出采风一个多月的经历时感慨:“刘老师人特别好,没有架子,与师生打成一片,与当地的人民群众和部队官兵联欢,气氛非常热烈。刘老师非常敬业,很能吃苦,路途中他有严重的高原反应,经常喘不过气来,大家都劝他回去,但他仍坚持工作和演出。《四川日报》曾报道过我们川音阿坝劳动采风队在马尔康县本真公社与藏民联欢,报纸上使用的就是刘振汉老师为藏民演唱革命歌曲的图片。”

作曲家高为杰教授说:“刘振汉老师是前辈, 我们很熟,很要好,他人特别好,非常随和低调,刘老师唱得非常好,我和他还一块关过牛棚呢。”

歌唱家罗良琏教授回忆道:“(刘老师)教学过硬, 能够帮助不同的学生解决不同的问题。刘老师演出歌剧《柯山红日》,他扮演的是一个反派角色奴隶主, 给我印象极深,刘老师唱得很棒,表演非常到位。”

刘先生在学校教学认真严谨,从来不会去争学生或者抢学生。据刘先生的学生王铮铮教授回忆说: “先生从来不挑学生,更不张扬,声乐系里最不好教的学生,差的学生,条件不好的学生都给刘老师, 他从来都是二话不说。他不仅指导学校的本科专业学生和毫无声乐基础的工农兵学员,还教授来自全国各地的学生,学生来源可以说是多种多样。有不少的问题学生,但学生们都在刘老师的帮助下,有的解决了高音,有的获得了混声,还有的解决了中低声区到高声区换声的问题,点拨了很多人,也帮助了很多人。而且对待学生极其耐心,从不发火。”

八、殚精竭虑,赤胆忠心

刘先生酷爱歌唱,也热爱教学,但“文革”的爆发,终止了刘先生演唱和教学,他精神与肉体遭受双重打击,逐渐一病不起。

生病期间,刘先生并未屈服,也没有停止指导学生。刘先生的学生程圣民曾撰文回顾老师,描述了刘先生生病期间的工作状态:“同事和朋友们都惊异于我的提高,然而有谁知道,我的进步是建立在老师何等的痛苦与艰难之中。他那时已经病得不轻,咳嗽和胃疼常常把他折磨得食寝难安,而他的课却多得有时一个半天竟达四节。在校生、外来生、回来恢复在‘史无前例的岁月中荒废了专业的往届生……没有周末没有星期天,没有节假日,就是在医院的病床上,他也常常背着医生听学生们练唱的录音并加以指导。”?甚至邻床的病友都被他的精神所感,称赞刘先生专注敬业。

他与病魔抗争的同时,数次表达出想尽快医治好疾病,返校复课的愿望,“老师在生病期间最爱说的话是‘我还想活十年,我还想教十来个学生。 他对学生这样说,他对妻儿这样说,他对朋友和同事也这样说。”?直到他生命的最后两天,刘先生还振作精神,为学生讲解示范,真是让人可敬可叹。巴蜀古有诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”,今有刘先生“殚精竭虑,赤胆忠心”,值得所有后继声乐学人反思学习。

小 结

综上所述,回顾20 世纪中国声乐艺术发展史, 我们不能忘记四川音乐学院刘振汉先生,他在声乐演唱及教学领域都做出了杰出的贡献。正如川音校史里评价的那样:“他不仅对四川音乐学院声乐教学有很大贡献,对我国声乐教育的发展,是有功劳的。”?不管是“历史的原因也好,人为的因素也罷, 忽视或回避这一既定的历史事实,定将成为书写中国近现代音乐史的一大憾事。”?

正如鲁迅先生所说:“夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。”今年是刘振汉先生110 周年诞辰,谨以此文告慰先生。

(本文写作中,得到刘振汉先生的儿子刘毅谨,以及王铮铮、陈文新、谭凯、肖福熙等老师的大力协助,谨致谢意)

(作者单位:刘临洪,贵州师范学院声乐副教授;刘丽娜, 贵州师范大学副教授)