转售价格维持案件中垄断行为的识别

——兼评新《反垄断法》第18条*

许光耀

转售价格维持又称纵向价格限制,即生产商在与经销商订立的买卖合同中,要求经销商在向消费者出售生产商的产品时,遵守生产商所规定的价格。我国2007年《反垄断法》第14条将转售价格维持认定为垄断协议并予以禁止,但行政执法与司法判决之间在这一条文的理解上出现严重冲突:反垄断执法机构对第14条作严格解释,自茅台五粮液案(1)参见贵州省物价局行政处罚决定书(黔价处[2013]1号),四川省发展和改革委员会行政处罚决定书(川发改价检处[2013]1号)。起,已经在大量案件中对当事人的转售价格维持行为予以处罚,(2)比如2014年奔驰案,[2014]苏价反垄断案2号;2016年美敦力案,国家发展和改革委员会行政处罚决定书[2016]8号;2021年公牛集团案,浙市监案〔2021〕4号;2021年扬子江药业集团案,国市监处〔2021〕29号。这一立场还得到海南省高院裕泰案(3)参见海南省高级人民法院(2017)琼行终1180号行政判决书。判决的支持;但在广东省高院格力案中,(4)参见广东省高级人民法院(2016)粤民终1771号民事判决书。以及上海市高院韩泰案(5)参见上海市高级人民法院(2018)沪民终475号民事判决书。中,法院则认定当事人的转售价格维持行为并不构成垄断协议,因而是合法的。对同一条文,行政执法与司法判决之间出现理解不一致,对这种局面应当尽快作出法理上的阐释,否则无法解答社会公众与市场主体的困惑,影响反垄断法的明确性与稳定性。2022年6月24日新修订的《反垄断法》第18条对2007年《反垄断法》第14条作了修订,增加了两款规定,但仍不足以提供透彻的解答,也未能消除旧法中的方向性误差,而且带来额外的困扰。由于我国市场上转售价格维持行为的普遍性,这一问题是当下反垄断法理论研究中最紧迫的课题。

一、我国《反垄断法》实施过程中出现的相关冲突

《反垄断法》中有两个条文与转售价格维持行为的调整相关。一方面,第18条第1款(原第14条,下文均采用新的序号)是专门针对转售价格维持的规定:“禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议:(一)固定向第三人转售商品的价格;(二)限定向第三人转售商品的最低价格;(三)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。”其中前两项所说的“固定”“限定”只是“维持”转售价格的不同形式,本不必分列为两项规定,但这种分列方式无疑反映了强调的意图,即直接将转售价格维持认定为垄断协议;但另一方面,第16条(原第13条第2款,下文均采用新的序号)又对垄断协议进行了定义:“本法所称垄断协议,是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。”这表明垄断协议的构成须以“排除、限制竞争”为要件,在垄断协议的认定上,原告应证明当事人的行为满足这一要件。多数研究认为,我国行政执法与司法实践之所以在转售价格维持的调整方法上发生冲突,是由于对这两个条文的关系存在不同理解:执法机构只适用第18条第1款,因此采用的是违法推定原则,而司法中的主流实践则只适用第16条,因此采用的是合理原则。(6)参见兰磊:《转售价格维持违法推定之批判》,载《清华法学》2016年第2期;张骏:《法经济学视阈下转售价格维持反垄断法实施的理想路径选择——兼论我国<反垄断法>的相关修订》,载《法学评论》2020年第4期;王晓晔:《转售价格维持的反垄断规制适用“合理原则”之批判》,载《法商研究》2021年第1期;张骏:《对于转售价格维持适用合理原则法律依据的探讨》,载《价格理论与实践》2015年第10期;黄勇:《价格转售维持协议的执法分析路径探讨》,载《价格理论与实践》2012年第12期。

(一)行政执法的立场

对于转售价格维持案件,执法机构的分析方法是始终一致的。这里以2014年乳粉案为例。合生元等九家乳粉生产商因对各自的经销商施加转售价格限制,被国家发改委分别予以处罚,(7)本案是将九家乳粉生产商的转售价格维持行为分别认定为纵向垄断协议,然后将这九个纵向垄断协议案件合并审理。处罚理由是该行为“违反了《反垄断法》第14条的规定,不正当地维持了乳粉的销售高价,严重排除、限制同一乳粉品牌内的价格竞争,削弱了不同乳粉品牌间的价格竞争,破坏了公平有序的市场竞争秩序,损害了消费者利益”,而又无法证明“其控制价格的行为符合《反垄断法》第15条规定的豁免条件”,因此是非法的。(8)参见《合生元等乳粉生产企业违反<反垄断法>限制竞争行为共被处罚6.6873亿元》,载国家发改委官网2013年8月7日,https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/201308/t20130807_956179.html?code=&state=123.

处罚决定的分析过程分为两个步骤:首先将转售价格维持行为认定为垄断协议,然后考察其是否符合豁免条件。(9)有学者认为反垄断执法机构对转售价格维持适用了本身违法原则,如兰磊:《转售价格维持案件违法性判定标准的立法史解释》,载《南大法学》2021年第1期。乳粉案处罚决定书的论证过程表明并非如此,该案中,当事人有机会主张得到豁免,只是由于未能证明其行为符合豁免条件,因而其主张不能成立,而本身违法原则并不给当事人提供抗辩的机会。而在第一个步骤上,认定依据是第18条第1款,处罚决定书接下来对该行为的竞争损害作了描述,可以看作是对该条的立法意图进行解释,阐明将转售价格维持认定为垄断协议的理由:(1)转售价格维持不正当地维持了乳粉的销售高价;(2)严重限制了品牌内部的竞争;(3)削弱了不同品牌之间的竞争。

但其中第一、三两项理由并不具有必然性,处罚决定书中尚缺乏必要的论证。(1)转售价格维持行为所维持的价格并不必然是“不正当”的“销售高价”。第一项理由忽略了人们对转售价格维持的功能所达成的新认识,即它有可能用于防止搭便车,激励经销商为生产商的产品提供售前服务、促销服务,这些服务有助于增强生产商产品的竞争力。但经销商提供这些服务需要付出成本,而这些成本应当计入零售价格中,因此所维持的零售价格可能只是等于成本的价格(包括生产成本与服务成本),未必构成不正当的高价;不提供这些服务的经销商则可以采用更低的价格,从而搭乘前者的便车,其所采用的实际上是一种掠夺性价格。在这种情况下,生产商为了阻止部分经销商的掠夺性降价而实施价格维持并非不正当,这是为了对那些提供了服务的经销商进行保护。因此在乳粉案中,要认定当事人的行为“不正当地维持了销售高价”,尚需要证明其价格上涨的幅度显著超过了经销商提供服务的成本。(2)第二项理由并不成立,实际上,转售价格维持本身并不削弱品牌之间的竞争。生产商实施转售价格维持行为,只能约束其自己的经销商,并不能够约束其他品牌的生产商,无法削弱来自后者的竞争,比如格力公司固定其经销商的转售价格,并不能消除来自美的公司及其经销商的竞争,因为后者并不是转售价格维持行为的当事人,其竞争活动不受该行为的制约。

不过转售价格维持行为的性质决定了,它的确会限制同一生产商的各个经销商之间的竞争,无疑会产生上述第二项竞争影响,即限制“品牌内部的竞争”。因此执法机构实际上是基于转售价格维持对于“品牌内部竞争”的限制,而认定其构成垄断协议。

在司法实践中,也有判决对这一立场表示支持。2016年裕泰案(10)参见海南省高级人民法院(2017)琼行终1180号行政判决书。中,海南省八家鱼饲料生产商对各自的经销商施加转售价格维持限制,被海南省物价局分别处罚。其中一家生产商裕泰公司提起行政诉讼,主张其行为并不排除、限制竞争,不符合第16条所规定的垄断协议认定标准。海南省高级人民法院的终审判决认为,第18条第1款的文字表达十分明确,转售价格维持协议直接构成经营者与交易相对人的垄断协议,并不需要证明其满足“排除、限制竞争”要件。

裕泰公司对终审判决不服,向最高人民法院提请再审。最高人民法院的裁定书认为,转售价格维持被推定为垄断协议,无须对“排除、限制竞争”进行证明,但允许当事人“提交证据进行抗辩予以推翻”。可以看出,这一解释与海南省高级人民法院二审判决的理解存在差异:根据二审判决的理解,转售价格维持被“认定”为垄断协议,当事人并无抗辩机会;而最高人民法院的裁定则将其解释为“推定”,当事人仍有机会以其行为“并不排除、限制竞争”进行抗辩,因此这一解释容纳了对“排除、限制竞争”要件的考察,与二审判决单纯适用第18条第1款有所不同;但由于采用推定,举证责任倒置,原告并不需要对“排除、限制竞争”进行证明,在这一点上与二审判决是一致的。根据最高人民法院的裁定书,裕泰公司“虽然主张其市场占有量、企业规模等因素无法构成‘排除、限制竞争’,但并未提交证据证明其主张”,因此其抗辩并不成功,其再审申请被驳回。(11)参见最高人民法院(2018)最高法行申4675号行政判决书。

(二)省级法院司法实践的主流立场

2018年广东省高院格力案(12)参见广东省高级人民法院(2016)粤民终1771号民事判决书。判决的立场则相反。该案中,原告是在东莞市场上销售格力空调的经销商,指控该地的格力空调批发商对其转售价格进行限制。广东省高级人民法院终审判决认为这一限制并不构成垄断协议,理由如下:(1)《反垄断法》第18条第1款必须与第16条结合起来适用,要将转售价格维持协议认定为垄断协议,须证明其满足后者所规定的“排除、限制竞争”要件。(2)而在“排除、限制竞争”的认定上,该判决认为须证明行为人“在相关市场具有支配或优势地位”,才能认定其转售价格维持行为具有排除、限制竞争效果。该案中,相关市场被界定为“家用空调市场”,法院认为该市场上竞争充分,消费者还有其他品牌的空调产品可以选择,当事人的转售价格维持行为并不“排除、限制竞争”,不符合垄断协议的构成要件。

2020年韩泰案(13)参见上海市高级人民法院(2018)沪民终475号民事判决书。判决中,与格力案判决一样认为两个条文须同时适用。原告是韩泰轮胎公司的经销商,指控后者对其施加的转售价格维持限制非法。上海市高级人民法院的终审判决指出,要认定转售价格维持构成垄断协议,须证明其“排除、限制竞争”,而该案中由于相关市场上(“乘用车轮胎批发与零售市场”)的竞争充分,因此其转售价格维持行为不构成垄断协议。既然不构成垄断协议,反垄断法便没有禁止的理由。

(三)执法与司法之间冲突的本质:对“排除、限制竞争”的理解不同

从外观上看上述两种立场的区别主要在于,执法机构与裕泰案判决均主张只适用第18条第1款即可,而格力案与韩泰案判决则主张两个条文同时适用。更准确地说,由于这两个条文间存在冲突,后两个判决实际上是以第16条为准,而排除了第18条第1款的适用,因此并非同时适用。

但以上区别只是表面性的。如前所述,执法机构的处罚决定并非机械地套用第18条第1款,它还对转售价格维持的限制竞争效果进行了说明,认为该款之所以对转售价格维持予以禁止,是由于它对“同一乳粉品牌内的价格竞争”产生限制,其潜台词是“对品牌内价格竞争”的限制满足了“排除、限制竞争”要件。这表明行政执法中并不反对两个条文同时适用,它只是认为,由于转售价格维持行为天然限制“品牌内部竞争”,因而不证自明地符合“排除、限制竞争”要件,在个案中并不需要证明。因此上述两种立场本质上均不反对将“排除、限制竞争”作为认定垄断协议的要件,它们的真正冲突并不在这一层面。

两种立场之间的真正冲突,在于它们对“竞争”二字的理解不同。在执法机构看来,同一品牌内部各经销商之间的竞争(即“品牌内部竞争”)当然属于“竞争”,转售价格维持的核心内容就是限制这种竞争,因此无一例外地满足“排除、限制竞争”要件;而格力案与韩泰轮胎案判决则认为,格力公司与其他家用空调生产商之间、韩泰轮胎与其他轮胎生产商之间存在激烈的竞争,因此转售价格维持并不“排除、限制竞争”,很显然,其所理解的竞争不包括“品牌内部竞争”,而是指生产商之间的竞争(即“品牌之间的竞争”)。由于对“竞争”二字的理解不同,它们对“排除、限制竞争”要件作了不同解读,这是其出现立场对立的根源。但格力案与韩泰案判决中对于为什么“品牌内部竞争”不属于“竞争”,并没有提供解释与论证。

显然,要想探明对于转售价格维持行为的调整方法,首先必须澄清反垄断法上“竞争”一词的含义,然后,必须详细揭示转售价格维持行为对“竞争”产生影响的途径与方式,才能明确此类案件中“排除、限制竞争”的认定标准。要澄清“竞争”的含义,必须对反垄断法的基本法理达成准确理解;而要阐明转售价格维持行为损害竞争的方式,则需要紧密依托此类行为的基本特征:它涉及上下游两个市场,品牌之间的竞争与品牌内部的竞争位于不同的市场,发生在不同的当事人之间。无论执法机构的立场还是司法的主流立场均只考察了行为对其中一个市场的影响,因而没有能够澄清这两种“竞争”之间的关系。

二、“排除、限制竞争”的内涵及其考察维度

(一)反垄断法上“竞争”一词的含义:市场的竞争性

通常认为反垄断法是维护竞争的法律,但对于“竞争”二字的含义,各国反垄断法上始终没有达成到位的理解。这是阻碍人们对转售价格维持达成准确认识的主要障碍。

早期占据主导地位的完全竞争理论最早开启了结构主义的调整方法。它主张维持原子型的市场结构,市场主体像原子一样众多,而每个主体的市场力量像原子一样弱小,在这样的市场上,每个主体均处于竞争压力之下,没有提高价格的能力,只能靠竞争手段来增加利润。但后来人们发现这一模型并不成立,维持原子型结构不仅损害规模效率,而且本质上是反竞争的:要维持原子型的市场结构,就只能阻止经营者通过加剧竞争而发展壮大,因为它的壮大同时意味着众多“原子”消失,意味着原子型市场结构被破坏。实际上,它所要维持的是大量“原子”的竞争活动,而不是竞争性的市场秩序;它所维护的是竞争者,而不是竞争。

哈佛学派同样采用结构主义的方法,但与完全竞争理论不同,其所主张的是有效竞争的市场结构,即,能够阻止经营者提高价格的市场结构。按其市场结构——市场行为——市场绩效范式,市场结构决定市场行为,从而决定市场绩效,(14)简称为SCP范式(Structure—Conduct—Performance),起源于哈佛大学经济学家E.Mason的研究。See Mason, E.S., Price and Production Policies of Large Scale Enterprises. American Economic Review, Vol.29,p.61-74(1939);Bain, J.S., Barriers to New Competition, Harvard University Press, 1956.即,在竞争性市场结构中,经营者没有能力提高价格,只能通过扩大产量、降低价格的方式实现利润最大化,而这使消费者从量上得到最充分的满足,价格最低廉,因此是有利于消费者利益的。而如果当事人的行为破坏竞争性的市场结构,则给当事人带来提高价格的能力,这时后者一定会提高价格,因为这是其此刻的利润最大化方式。提高价格会导致产出减少,价格提高,损害消费者福利。因此在该派看来,对破坏竞争性市场结构的行为应予以禁止。依据这一理论,所谓“竞争”是指市场的竞争性,即竞争性的市场结构,而不像完全竞争理论那样,将竞争理解为具体竞争者的竞争活动。维护竞争性的市场结构旨在阻止经营者获得提高价格的能力,而要做到这一点,并不需要将其规模限制在原子的水平。

芝加哥学派则认为,竞争与消费者利益并不完全等同。竞争通常情况下能够增进效率,从而增进消费者利益。但有时限制竞争反而能够增进效率,则对这些限制应予允许。因此当事人行为的合法性不取决于对竞争的影响,而取决于对效率的影响;限制竞争的行为是否合法,取决于它最终将增进效率,还是将减损效率。(15)See Robert H. Bork, Vertical Integration And The Sherman Act: The Legal History Of An Economic Misconception,The University of Chicago Law Review,Vol.22(1):157,p.157-201(1954); Bowman, Tying Arrangements And The Leverage Problem, The Yale Law Journal,Vol.67(1):19,p.19-36(1957); McGee, Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) case, The Journal of Law &Economics,Vol.1:137,p.137-169(1958); Telser, Why Should Manufacturers Want Fair Trade?, The Journal of Law &Economics,Vol.3:86,p.86-105(1960).依照这一理论,反垄断分析应当有两个步骤:(1)凡可能破坏竞争性市场结构的行为,均认定为垄断行为,推定其非法,以防止其产生损害效率的结果;(2)但如果能够证明该行为是增进效率所必需,则应认定其合法,否则将损害效率。不过在第一个步骤即垄断行为的认定上,芝加哥学派与哈佛学派一样以市场的竞争性为标准:对竞争活动产生限制的行为,须达到“有可能破坏竞争性市场结构”的程度才认定为垄断行为。

因此反垄断法所要维护的“竞争”,是指市场的竞争性,即竞争性的市场结构;所谓“排除、限制竞争”,是指破坏竞争性市场结构、给当事人带来提高价格的能力。对某个或某些竞争者产生排除、限制,只是限制了竞争活动,如果其程度并不足以带来提高价格的可能性,则不足以消除市场的竞争性,并不构成垄断行为。因此所谓垄断协议并非“限制竞争活动的协议”,而是指“对竞争者的竞争活动产生限制,并可能由此破坏相关市场竞争性结构的协议”。

回顾一下上述两种立场之间的冲突,可以发现其根源正在这里。第18条第1款将“竞争”理解为部分经营者的“竞争活动”,在它看来,转售价格维持既然限制“品牌内部经销商之间的竞争活动”,当然满足垄断协议的构成要件。这一立场没有考虑到,“品牌内部经销商”只是经销商所在市场上全体竞争者中的一部分,限制它们之间的竞争活动并不必然破坏该市场的竞争性结构。

相比之下,格力案判决则隐含地注意到,“竞争”应当是指相关市场的竞争状况,但未能作出明确的表达。韩泰轮胎案判决则推进一步,明确指出当事人的转售价格维持虽然限制了“品牌内部竞争”,但未消除“竞争秩序”,因此并不满足“排除、限制竞争”要件。(16)参见上海市高级人民法院(2018)沪民终475号民事判决书。显然,该判决认为反垄断法所要维护的“竞争”是指“竞争秩序”,这一措辞所关注的是相关市场整体的竞争性,而不是部分竞争者的处境。如果沿着这一方向继续推进下去,对“竞争秩序”的具体含义进行追问,将可以把两种“竞争”区分开来,从而透彻回答转售价格维持分明限制了“品牌内部竞争”,却何以认定其“并不排除、限制竞争”的问题,因为这两个“竞争”虽然采用着同样的措辞,但指称着不同的对象:前者是指部分竞争者的竞争活动,后者是指相关市场的竞争性结构。垄断协议的认定应以后者为标准,而不是前者。

妨碍格力案与韩泰案判决达成更透彻认识的原因,在于它们没有注意到转售价格维持协议不同于横向协议的根本特点,即此类协议涉及两个相关市场,而不像横向协议案件中那样,只存在一个相关市场。对于“排除、限制竞争”应依托这两个市场维度进行考察。

(二)转售价格维持案件中“排除、限制竞争”效果的考察维度

垄断行为以“排除、限制”相关市场的竞争为要件,但转售价格维持行为的双方当事人并不位于同一相关市场:其当事人一方是生产商,另一方是经销商,前者从事产品的批发业务,后者从事产品的零售业务,两种业务间不具替代性,因此分属不同的市场。其中生产商当事人位于上游市场,这一市场上的竞争者为所有替代性产品的生产商;经销商当事人位于下游市场,这一市场上的竞争者为销售各种竞争性产品的全体经销商。所有竞争都是横向的,转售价格维持的双方当事人之间不存在竞争关系,其所可能限制的竞争,只可能是其一方当事人与第三人的竞争,即“上游市场”上“生产商之间的竞争”,或“下游市场”上“经销商之间的竞争”。要将当事人的行为认定为垄断行为,须证明其限制了“生产商之间的竞争”,从而有可能破坏上游市场的竞争性结构,或者证明其限制了“经销商之间的竞争”,从而有可能破坏下游市场的竞争性结构。

但在学术研究与司法、执法实践中,对竞争通常采用的却是另外一种划分,即“品牌间竞争”和“品牌内部竞争”的划分,并依据转售价格维持对“品牌内部竞争”的限制,而将其认定为垄断协议。这一划分将两种不同含义的竞争相并列,模糊了其间在性质上的差异。所谓“品牌间竞争”就是上游市场上“生产商之间的竞争”,但“品牌内部竞争”却不能等同于下游市场上“经销商之间的竞争”,因为“品牌内部竞争”只是下游市场上竞争活动的一部分,而不是全部;这一市场上的竞争者不仅包括该品牌内部的经销商,还包括其他生产商的经销商(以下称“外部经销商”),消除品牌内部竞争并不意味着破坏该市场的竞争性,也就是说,在垄断协议的认定上,对“品牌内部竞争的限制”并不构成判断依据,不能成为认定垄断协议的标准。因此宜采用“生产商之间竞争”与“经销商之间竞争”的划分,取代“品牌间竞争”与“品牌内部竞争”的分类。

对于转售价格维持的“排除、限制竞争”效果,要在上下游两个市场维度分别进行考察:它是危及生产商所在上游市场的结构,还是有可能破坏经销商所在下游市场的结构,抑或是并不损害其中任何一个市场的结构。在第一种情况下,垄断行为发生在上游市场,损害的是生产商之间的竞争,其行为人应为生产商;第二种情况下,垄断行为发生在下游市场,损害的是经销商之间的竞争,其行为人应是经销商;第三种情况下,并不满足“排除、限制竞争”要件,因此不存在垄断行为。

《反垄断法》第18条第1款在法理基础上的主要缺陷,在于将单一品牌误认为相关市场,将品牌内部竞争当成了相关市场的全部竞争。行政执法案件及裕泰案判决均出现了同样的误差。实际上裕泰案中不太可能发生垄断行为:(1)海南省内有八家鱼饲料生产商,而且由于进入壁垒不高,外省鱼饲料生产商也容易进入,因此上游生产商之间的竞争是比较充分的;(2)在下游转售市场上,裕泰公司的行为只能阻止自己的经销商相互竞争,但无法排除其他饲料生产商的经销商从事竞争,因此这一市场同样是竞争性的。裕泰公司的转售价格维持行为本身不足以破坏上游市场的结构,对其予以禁止很可能是不恰当的。

格力案与韩泰案中也没有注意到转售价格维持涉及两个市场。格力案判决将相关市场界定为“家用空调市场”,没有意识到批发与零售分属不同的市场;而韩泰案判决则更是明确地将“乘用车轮胎批发与零售市场”界定为同一相关市场,忽视了“批发”与“零售”的区分。但在这两个判决中,实际考察的却只是生产商所在批发市场的竞争状况,而忽略了经销商所在零售市场的存在,因此未能回答“限制品牌内部竞争”何以并不“排除、限制竞争”的疑问。如果能够将批发市场与零售市场区分开来,则其判决可以得到更清晰透彻的论证:(1)两案中各存在两个相关市场:一是生产商所在的上游市场,在两案中分别为家用空调批发市场,以及轮胎批发市场;二是经销商所在的下游市场,在两案中分别为家用空调零售市场,以及轮胎零售市场。(2)在上游市场上,由于竞争者众多,而且格力公司、韩泰公司的市场力量并不强大,转售价格维持行为不足以破坏这一市场的竞争性结构。(3)在下游市场上,转售价格维持只能限制内部经销商的竞争,而由于外部经销商众多,并不足以破坏该市场的竞争性。因此在这两个案件中,上下游市场均存在有效的竞争,转售价格维持行为并未在任何一个市场上产生损害竞争性结构的效果,并不满足垄断协议的“排除、限制竞争”要件。

综上所述,要证明当事人的行为满足“排除、限制竞争”要件,须证明它有可能对上游市场或下游市场的竞争性结构产生损害。但转售价格维持行为只能约束自己的双方当事人,而不能约束其他生产商,因此无法破坏上游市场的结构;它不能约束外部经销商,因此也不能损害下游市场的竞争性,所以在两个市场上,转售价格维持行为本身均不构成垄断行为。不过它可以充当垄断行为的工具,间接达成破坏市场竞争性的结果,这时真正的垄断行为是其所服务的垄断协议或支配地位滥用行为。第18条第1款将转售价格维持行为本身认定为垄断协议,发生了方向性的误差。

三、转售价格维持案件中垄断行为的类型

(一)转售价格维持行为本身不会构成垄断协议

我国实践中出现的上述两种立场虽然存在前述的各种差别,但其共同点也十分明显:它们均将转售价格维持本身作为考察对象,试图确认该“转售价格维持协议”本身是否构成垄断协议。依第18条第1款,所有的转售价格维持均构成垄断协议,该垄断协议的双方当事人便是转售价格维持行为的双方当事人;而依格力案与韩泰案判决,只有“排除、限制竞争”的转售价格维持才构成垄断协议,但是如果构成垄断协议的话,则这一垄断协议同样是转售价格维持行为本身,其双方当事人即为转售价格维持行为的双方当事人,在这一点上两种立场的理解是一致的。二者均着眼于转售价格维持的内部关系,在不存在竞争关系的当事人之间寻找垄断协议。但通过下文的分析可以发现,转售价格维持行为并不符合垄断协议的构成要件。

1.转售价格维持往往是单方施加的,不符合民法上对“协议”的理解

根据我国《反垄断法》第16条,垄断协议是“排除、限制竞争”的协议。在民法上,所谓协议是指当事人就彼此权利义务关系达成意思表示一致,因此垄断协议是双方当事人“就排除、限制竞争达成意思表示一致”,而不仅仅是一个“对竞争产生了排除、限制的买卖协议”。

《反垄断法》第18条第1款将转售价格维持行为认定为垄断协议,这意味着生产商与经销商之间就“限制经销商的转售价格”达成了意思表示一致。但现实中,很多转售价格限制是一方当事人强加的,格力案与韩泰轮胎案即为典型事例。在这两个案件中,作为经销商的原告对生产商所施加的转售价格限制严重抗拒,并不惜为此提起诉讼,表明这一限制只体现着生产商一方的意思,而严重违背经销商的意愿。因此双方只是在产品买卖上达成意思表示一致,而转售价格限制只是生产商单方确定的交易条件,对方是被迫接受的,双方实际上并不存在“维持转售价格的协议”,恰恰相反,原告强烈要求从事转售价格的竞争;这一条件属于生产商的单方行为,而单方行为仅当行为人拥有支配地位时才受反垄断法调整。因此在这两个案件中出现的只是“对竞争造成了限制的买卖协议”,而不是“双方就‘限制品牌内部竞争’达成的协议”。

2.转售价格维持本身不能消除竞争,不符合垄断协议的功能与运行方式

垄断协议产生的原因,在于竞争者彼此构成对方提高价格的障碍,因此才有动机相互协调,就消除彼此间的竞争达成意思表示一致,从而共同形成提高价格的能力。必须在竞争者之间达成协调,才能消除各自提高价格的阻力,因此垄断协议只会发生在竞争者之间。与交易相对人达成的协议并不能排除来自竞争者的压力,因为竞争者并非该协议的当事人,不受该协议约束。

转售价格维持的双方当事人内部并无竞争关系,竞争只存在于该行为的外部,发生在生产商当事人与其他生产商之间,或经销商当事人与其他经销商之间。而转售价格维持本身对这两种竞争均无直接的限制力:(1)生产商当事人如要提高(批发)价格,需要解除来自其他生产商的竞争压力,但转售价格维持并不约束其他生产商。(2)经销商当事人如要提高(零售)价格,则需要摆脱其他经销商(包括内部经销商和外部经销商)的竞争压力,而转售价格维持也并不约束外部经销商。因此转售价格维持本身并不能消除任何一方当事人面对的竞争压力,无法起到垄断协议的作用。要通过垄断协议消除竞争,终究需要在竞争者之间达成意思一致,就含有转售价格维持的案件而言,垄断协议只会发生在生产商之间,或经销商之间,而不会发生在生产商与经销商之间。

3.转售价格维持有时构成支配地位滥用行为的工具,不能局限于垄断协议的分析框架

以美国1939年Interstates Circuit Inc. v. United States案(17)306 U.S. 208, 59 S. Ct. 467 (1939).这里的案情介绍及分析请参见[美]赫伯特·霍温坎普:《联邦反托拉斯法政策——竞争法律及其实践》,许光耀、江山、王晨译,法律出版社2009年版,第185页。为例。该案中,一家大型电影放映商对上游八家电影发行公司分别发出一封信,要求它们在向其他放映商发行电影时,强制对方提高门票价格。八家发行公司均接受了这一要求,在与其他放映商的合同中加入这一转售价格维持条款。联邦最高法院却直接忽略了转售价格维持的存在,而认定八家发行公司之间达成了横向垄断协议。法院并无直接的证据,遂采用推定方法,即如果若干竞争者间出现行为的一致性,而该行为在竞争性条件下并不符合行为人自身利益,只有在达成垄断协议的情况下才能增进其利益,则推定这些竞争者间发生了合谋行为,除非当事人能够提出合理的抗辩来将该推定予以推翻。该案中,八家发行公司均实施了转售价格维持限制,行为具有一致性,而在联邦最高法院看来,任何一家单独接受这样的要求均对自身利益有损,因为放映商们将拒绝接受这一限制,而转向其他发行公司;“但如果大家一致同意,则可以共同增加利润”,(18)306 U.S. at 222, 59 S. Ct. at 472.因为所有的发行公司均施加这一限制,放映商除了接受以外别无选择。因此可推定八家发行公司间达成了垄断协议。

在垄断协议的证明方法上,这一判例十分重要,其所采用的证明方法同样适用于我国与欧盟法上“协同行为”的证明。但遗憾的是,该案判决自身对这一方法的运用出现了失误,而当事人也没有发现自己原本存在合理的抗辩理由。实际上对这八家发行公司而言,提高下游放映商的门票价格对它们并无好处。它们接受条件完全是迫于那家大放映商的压力,后者试图提高自己的门票价格,但这将使消费者大量流向其他放映商的电影院,因此它强制上游发行公司对后者施加转售价格维持限制,提高后者的门票价格,以阻止消费者的流失。与失去这个大客户相比,每个发行公司基于自身利益都可以判明,其利润最大化的选择是接受其条件,这并不需要与其他人进行协商。因此该案中真正的垄断行为是这家大放映商的支配地位滥用行为,而不是发行公司之间的垄断协议;转售价格维持行为在这里被用作大放映商从事滥用行为的工具,而且这个滥用行为人位于转售价格维持行为之外,并非其当事人。美国判决的视野局限于垄断协议的调整框架,没有找到真正的违法者。(19)许光耀:《垄断协议的反垄断法调整》,人民出版社2018年版,第67页注释2。

通过上述讨论可以达成以下结论:(1)转售价格维持行为只约束自己的双方当事人,并不消除来自其他生产商或外部经销商的竞争,因此其本身并不能损害上游或下游市场的竞争性结构,不满足垄断协议的构成要件,它只能充当垄断协议的工具;(2)转售价格维持有时可能充当支配企业滥用支配地位的手段,这时应采用支配地位滥用行为的分析方法,而不能将其作为垄断协议看待。《反垄断法》第18条第1款没有考虑到这些因素,它单纯依据对“品牌内部竞争”的限制而认定转售价格维持构成垄断协议,既不符合反垄断法上对于“竞争”的理解,也误解了“协议”一词的基本含义,同时忽略了转售价格维持行为的基本特点,没有注意到“品牌内部竞争”只是经销商所在市场竞争活动的一部分,而不是垄断协议的认定依据,因此其合理性值得商榷。

(二)转售价格维持案件中涉嫌垄断行为的类型

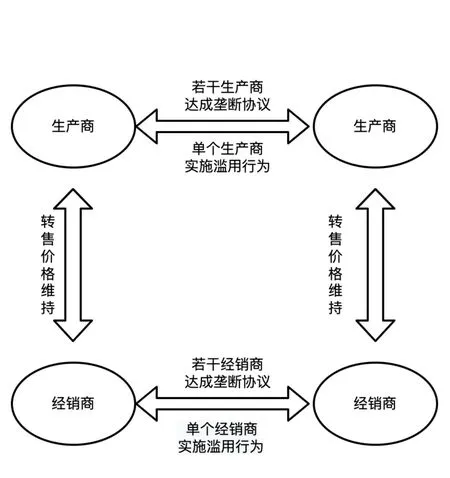

综上所述,转售价格维持本身并不构成垄断行为。竞争存在于转售价格维持行为的外部,发生在其一方当事人与第三人之间,而不是其双方当事人之间,要寻找“排除、限制竞争”的行为,也必须超越转售价格维持行为的内部关系,而向其外部寻找。由于转售价格维持行为只有两方当事人,分别处于上、下游两个市场,而在其中每个市场上,排除、限制竞争无非有两种方式,(20)垄断行为有四种类型,即垄断协议、支配地位滥用行为、经营者集中与行政垄断行为。其中后两者与转售价格行为不会产生关联,因此在含有转售价格维持行为的案件中,可能发生的垄断行为只有前两种。即支配地位滥用行为与垄断协议,因此在含有转售价格维持行为的案件中,只会发生以下四种垄断行为:(1)生产商当事人的支配地位滥用行为,即该生产商通过转售价格维持行为,对其他生产商进行排斥;(2)生产商当事人与其他生产商之间的横向垄断协议,这时垄断协议发生在生产商之间,而不是发生在转售价格维持的双方当事人之间;(3)经销商当事人的支配地位滥用行为,即该经销商压迫生产商施加转售价格维持限制,从而排斥其他经销商的竞争,Interstates Circuit Inc. v. United States案中所出现的便是这种情况;(4)经销商当事人与其他经销商之间的横向垄断协议,这时垄断协议发生在经销商之间,同样是横向的。可图示如下:

在含有转售价格维持行为的案件中,只可能发生上述四种垄断行为中的一种。在个案中,需要对具体发生了其中哪一种进行识别并予以证明。例如要证明发生了生产商之间的垄断协议,须适用垄断协议的证明方法;若要证明经销商滥用了支配地位,须依据支配地位滥用行为的认定标准。如果不能证明被告从事了上述任何一种行为,则该案中不存在垄断行为,应驳回原告的起诉。但无论发生了上述哪一种情况,涉嫌违法的是横向垄断协议或支配地位滥用行为,而不是作为其工具的转售价格维持行为,因此从性质上看,实际发生的是横向垄断协议案件或支配地位滥用行为案件,而不是转售价格维持案件;转售价格维持只是案件中的一个因素,并不代表案件的性质。但在垄断行为的识别过程中,转售价格维持行为的存在可以成为重要证据。

四、转售价格维持案件中各种垄断行为的证明方法

如上所述,在含有转售价格维持的案件中有可能发生四种垄断行为,其证明方法各不相同:

(一)经销商支配地位滥用行为的证明

转售价格维持是生产商所施加的,似乎生产商处于强势一方,但有些情况下真相恰恰相反,施加限制的压力来自经销商。前述Interstates Circuit Inc. v. United States案(21)306 U. S. 208, 59 S. Ct. 467 (1939).实质上即为一个支配地位滥用行为案件,拥有支配地位的大放映商试图提高门票的价格而又担心观众流失,因此迫使上游发行公司对其他放映商施加转售价格维持限制,以排除来自后者的价格竞争。虽然施加限制的是发行公司,但真正的强迫者却是那家大放映商(经销商),这种单方强迫构成放映商的支配地位滥用行为,而不是垄断协议。

要证明经销商实施了支配地位滥用行为,一般应满足如下市场条件:

1.在下游市场上,涉嫌经销商拥有支配地位,是上游生产商不能失去的交易相对人,唯有如此它才有能力迫使生产商接受其要求。Interstates Circuit Inc. v. United States案的案情满足了这一条件:施加要求的那家大放映商有力量迫使上游所有发行公司均接受其条件,足以表明其拥有支配地位。

2.在上游市场上,生产商之间不存在有效的竞争,否则在某个生产商施加限制时,客户将直接转向购买其他生产商的产品,而不会忍气吞声,(22)欧盟委员会2010年《纵向限制指南》第102段指出:“如果市场上的各经销商均只销售一家生产商的品牌,则同一品牌的各经销商之间的竞争会减少,从而减少这些经销商之间的品牌内部竞争,但不会对全体经销商之间的竞争产生负面影响。这种情况下,如果品牌间的竞争很激烈,则品牌内部竞争的减少不太可能对消费者产生负面影响。”也就是说,如果生产商所在市场存在有效的竞争,则经销商所在市场必定也存在有效的竞争,对品牌内部竞争进行限制一般不会构成垄断行为。比如Interstates Circuit Inc. v. United States案中,如果八家发行公司间存在有效竞争,则每一家发行公司均不敢施加转售价格维持限制,因为放映商们将拒绝接受,而转向从另一家发行公司购买电影放映权。

上游市场不存在有效竞争,可以是由下列原因造成的:(1)生产商当事人在上游市场拥有支配地位,其他生产商不足以造成竞争压力。Interstates Circuit Inc. v. United States案中不存在这种情况,上游存在八家发行公司,每一家均无支配地位。(2)生产商之间达成横向垄断协议,消除彼此间的竞争。Interstates Circuit Inc. v. United States案判决中,美国联邦最高法院便认定八家发行公司之间达成了垄断协议。但如前所述,该判决忽视了那家放映商的强迫因素,因而这一认定并不正确。(3)各生产商均受支配性经销商的强制,被迫采取同样的行为,使得彼此间的竞争被消除。这是Interstates Circuit Inc. v. United States案的真实面貌:八家发行公司全都被迫遵从大放映商的要求,施加转售价格维持限制,各放映商失去了选择空间,只能接受这一限制。

(二)经销商之间垄断协议的证明

在此对Interstates Circuit Inc. v. United States案的案情略作调整:假设有两家大型放映商,它们之间达成提高门票价格的横向垄断协议,为了阻止消费者流向其他放映商,遂共同对上游八家发行公司施加压力,迫使它们对其他放映商施加转售价格限制,提高后者的门票价格,从而使其垄断协议价格得以维持。这里转售价格维持充当了两家大型放映商维护其垄断协议的工具,而不是垄断协议本身;真正的垄断协议是横向的,发生在两家大型放映商之间,它们并不是转售价格维持行为的当事人。

要对这一垄断协议进行证明,主要有两种方法:(1)如果有直接的证据,比如双方达成共同提高价格的书面协议,则垄断协议的认定相对容易。(2)如果没有直接的证据,则采用“协同行为”的证明方法,即类似于美国Interstates Circuit Inc. v. United States中的推定方法:若干竞争者间发生行为的一致性,而这种行为在正常市场条件下并不符合行为人的利益,则可推定当事人间发生了协同行为,除非当事人能够为其行为提供合理的解释。本例中的情形满足了这些条件:首先,两家大放映商同时提高价格,并同时对八家发行公司强加同样的要求,出现了行为一致性。其次,在竞争性条件下,任何一方不敢提高门票价格,因为这将导致观众大量流向对方;也不敢强迫发行公司实施转售价格维持行为,因为这将遭到发行公司的拒绝。只有在彼此达成垄断协议的情况下,它们才有能力从事上述行为,因此可以推定它们之间达成了协同行为,除非当事人能够提出合理的抗辩。这时需要禁止的是两家放映商之间的横向垄断协议,作为其维持手段的转售价格维持并不成为独立的制裁对象。

(三)生产商支配地位滥用行为的证明

这种情形可以我国发生的中石油案(23)中国石油天然气股份有限公司大庆油田公司天然气分公司、中国石油天然气股份有限公司天然气销售大庆分公司均对下游位于齐齐哈尔、大庆、哈尔滨地区的13家母站经营者(即经销商)实施转售价格维持限制,执法机构分别予以处罚。见发改办价监处罚〔2018〕1号,发改办价监处罚〔2018〕2号。由于两家经营者均属中国石油天然气股份有限公司下属分公司,且行为内容相同,在此统称为“中石油案”。为例。该案中,当事人对其各种经销商(有的是其子公司,有的是独立经销商)采用转售价格维持限制,被执法机构处罚,主要依据是该行为对“品牌内部竞争”产生限制。这同样是将转售价格维持行为本身视为垄断协议,但根据本文所建议的分析框架可以发现,该案中当事人的转售价格维持行为更宜定性为支配地位滥用行为,而不是垄断协议。

初看起来,生产商提高转售价格并不符合其自身的利益:生产商的利润最大化方式是提高批发价格,而不是在批发价格不变的情况下提高转售价格,后者会导致销售量减少,最终使生产商利润减少。但如果下游经销商中有一部分是该生产商的子公司,则有可能发生以下情节:其子公司之间达成固定零售价格的垄断协议,但必须消除来自那些独立经销商的低价竞争,因此求助于母公司的帮助,由后者通过转售价格维持来提高独立经销商的零售价格,从而消除来自后者的竞争。生产商也有可能主动为子公司作出这种安排。这两种情况下,转售价格维持限制构成生产商的支配地位滥用行为,而不是垄断协议。

这种情形的发生,往往是基于部分经销商的压力,这与美国Interstates Circuit Inc. v. United States案有近似之处,但不同的是在后一案件中,生产商从事转售价格维持行为是迫于那个支配性放映商的压力,因此主要责任应由该放映商承担;而本案中,经销商是中石油的子公司,不太可能出现子公司对母公司实施强迫的情形,母公司实施转售价格限制具有主动性,不存在免责的情由。实际上,这时母子公司构成单一经济体,母公司作出决策并付诸实施,而其利益则归于子公司,因此对母子公司均应予以处罚。而该案的行政处罚决定中只对母公司处以罚款,而放过了子公司们。

(四)生产商之间垄断协议的证明

转售价格维持还可能服务于生产商之间固定批发价格的垄断协议。垄断协议的整体利益与其参与者的个体利益并不一致,因此各成员通常有暗中降低价格的动机,这将使其双重受益:一方面,垄断协议价格远远高于竞争性价格,这使其成员可以获得超额利润;另一方面,个别成员将自己的价格略作降低,又可以将其他成员的消费者争夺过来,扩大自己的销售量从而增加自己的利润。这将使垄断协议崩溃。

因此,垄断协议通常须建立监督与威慑的机制,以及时发现并报复这种欺骗行为,从而使其垄断协议得以维持。但由于批发价格并不公开,在这一环节无法监督,因此便选择在零售环节进行监督,要求各成员对其经销商的转售价格进行限制。经销商的零售价格被固定后,其零售量也基本被固定下来;既然零售数量固定下来,其从生产商那里购买的数量也因此被固定,由此消除了生产商降低批发价格的动机,而更愿意遵守垄断协议所约定的批发价格,因为既然经销商的购买量已经固定,生产商即便降价也无法扩大自己产品的批发量,而只是白白减少了自己的利润。(24)See Stephen J. k. Walters, Reciprocity Reexamined: the Consolidated Foods Case. The Journal of Law &Economics, Vol.29(2), p.423(1986).零售价格公开透明,比批发价格更容易监督,因而转售价格维持有助于生产商之间的垄断协议的稳定性。(25)See Ornstein and Stanley I, Resale Price Maintenance and Cartels, the Antitrust Bulletin, Vol.30(2):401, p. 430-432(1985).但这种情况下真正的垄断行为是生产商之间的垄断协议,而不是作为其监督工具的转售价格维持行为。

对于这种垄断协议,如果找不到直接的证据,同样可以采用协同行为的证明方法,而转售价格维持行为的存在可以成为重要证据。对乳粉案即可进行这样的分析:(1)国内九家主要的乳粉生产商同时对其经销商实施转售价格维持限制,导致自身产品零售价格提高,出现行为的一致性;(2)对其中任何一个生产商来说,单方从事这种行为都是不理性的,因为这将使消费者大量流失;只有在彼此达成垄断协议、共同提高价格的情况下,这种行为才能增进每个生产商的利益。因此可推定九家生产商之间达成了固定批发价格的垄断协议,除非当事人能够提出合理的抗辩,而在该案中,似乎不存在抗辩理由。因此执法机构对九家乳粉企业予以处罚是正确的,但未能采用正确的论证途径:该案中实际发生的违法行为是九家乳粉生产商之间固定批发价格的“横向垄断协议”,而不是九个独立的“纵向垄断协议”。

五、新《反垄断法》第18条的评析

在理论研究与实践中,2007年《反垄断法》第14条已经引起大量质疑,特别是由于按该条的规定,所有转售价格维持行为均构成垄断协议,不论当事人的市场力量多么弱小。这于法理上找不到依据,也不符合生活的常识。因此新法第18条对其进行修正,补充了两款规定,为当事人提供一定的抗辩理由,以对这一机械规定进行软化,但由于缺乏法理层面的追问,这一修正并没有找到正确的方向,反而有可能引起新的问题,因此需要今后以配套立法或司法解释加以弥补。

1.第18条第1款评析

第1款延续原第14条的规定:“禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议:(一)固定向第三人转售商品的价格;(二)限定向第三人转售商品的最低价格……”可以看出,该款仍将转售价格维持本身认定为垄断协议,而没有认识到其工具性质;同时,它仍将各个转售价格维持行为孤立地看待,而没有注意到其彼此间可能发生的互动关系。如前所述,在含有转售价格维持的案件中,实际发生的垄断行为可能有四种,具体发生哪一种需要根据个案案情进行识别,而按照第1款的规定,将直接错过其中三种:(1)该款所追究的是“经营者”,即施加转售价格限制的生产商,因此将直接错过发现经销商滥用行为、经销商之间垄断协议的可能性,如果遇到Interstates Circuit Inc. v. United States案那样的案情,同样会放跑了真正的违法行为人;(2)它将单个转售价格维持孤立地考察,在乳粉案那样的案情中,将无法发现这里存在着一个生产商之间的垄断协议。它所能够追究的,只有生产商滥用支配地位的情形,即中石油案那样的情形,但又作出不正确的定性:该案中的转售价格维持构成支配地位滥用行为的工具,而不是垄断协议。如果是垄断协议,则应同时追究协议双方当事人的责任,而不仅仅是生产商的责任。因此该款规定从起点上便没有走上正确的方向。

2.第18条第2款评析

2007年《反垄断法》第14条将转售价格维持“认定”为垄断协议,而新法第18条第2款则将其改为“推定”。认定是终局性结论,由原告负担举证责任,而推定则允许抗辩,实质上是将举证责任倒置。依该款规定,转售价格维持行为被第1款推定为垄断协议后,如果当事人能够证明其“不具有排除、限制竞争效果”,则不予禁止。这意味着转售价格维持有时并不“排除、限制竞争”。

第2款的主要价值在于为追问“竞争”一词的含义提供了良好的契机。转售价格维持天然限制“品牌内部竞争”,这是无法推翻的,那么第2款所说的“竞争”只能是指市场的竞争性,即竞争性市场结构;而既然将“不排除、限制市场的竞争性”作为抗辩的依据,那么垄断协议的认定标准便不是对品牌内部竞争的影响,而是对市场结构的影响。也就是说,该款规定有助于澄清垄断协议的认定标准,但该款本身并没有提供这种澄清,而需要以后的配套立法来完成这一任务。

以这一追问结论来对第1款进行反思,便很容易发现其中存在的问题。以第2款进行抗辩的前提是,转售价格维持被推定为垄断协议,但在对“竞争”一词的含义达成上述准确理解后,却可以发现这一推定是不成立的。将转售价格维持推定为垄断协议,其逻辑前提是该种行为通常将损害竞争性结构,而仅在少数情况下例外。但如前文所论述的那样,单个转售价格维持行为本身既不影响生产商之间的竞争,也不能排除外部经销商之间的竞争,即它并不直接损害任何市场的竞争性结构,因此这一推定是缺乏依据的。在具体案件中,应当由原告证明被告的行为通过某种方式损害了上游或下游市场的结构,而不是采用推定方法,将举证责任倒置。

3.第18条第3款评析

对于垄断协议的认定,欧盟与美国法上都设立了所谓“安全港”制度,如果协议当事人的总市场份额低于所规定的门槛,则认定其并不构成垄断协议。这一制度的理论基础是,由于当事人市场力量有限,限制彼此的竞争并不足以带来提高价格的能力,因此不足以破坏竞争性的市场结构。这适用于横向协议,而第18条显然认为对纵向协议更应当如此,因此其第3款规定:“经营者能够证明其在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准,并符合国务院反垄断执法机构规定的其他条件的,不予禁止。”根据这一规定,中小企业从事转售价格时,便不受反垄断法禁止,而直接认定其合法。

这一规定将给未来的执法与司法带来很大的隐忧。该款延续并加剧了第1款的方向性偏差,没有意识到转售价格维持行为的复杂性:一方面它对各个转售价格维持行为进行孤立的考察,没有注意到在多个竞争者同时采用转售价格维持行为时,应将其作为一个整体来考察;另一方面,它只关注生产商当事人的市场力量,而没有意识到经销商从事垄断行为的可能性。比如在乳粉案中,九家生产商的转售价格维持被分别制裁,如果该案发生在现在,则这种制裁将很难实现:九家生产商的平均市场份额为11%,也就是说,其中多数生产商的市场份额低于执法机构规定的门槛(这种门槛无论如何将高于10%),当事人可以依据第3款关于安全港的规定进行抗辩,主张其不受禁止。再如若是发生与Interstates Circuit Inc. v. United States案类似的案件,同样无法达成正确的结论:该案中有八家发行公司施加转售价格限制,每一家的市场份额也不会很高,当事人同样能够以其市场份额低于门槛为由进行抗辩,真正的违法行为人根本不曾露面。因此第3款的规定将造成许多漏网之鱼,其解决的问题远少于其所引起的问题,必须通过以后的配套立法来软化。

六、结语

转售价格维持行为的调整方法一直是反垄断法上难解的尖端问题,但令人有所不甘的是,其行为过程并不繁琐,不像互联网产业中出现的双边市场、数字经济形态下出现的大数据杀熟等行为那样,呈现出复杂的外观。这些外观上的复杂性容易将学术思考引向表象和枝节而远离本质,增加思考的难度,这是可以理解的。而转售价格维持行为的外在表现十分简明,似乎没有多少误入歧途的机会。

但通过上文的讨论可以看出,误区其实从思考的起点就发生了。传统思维方式首先将转售价格维持定性为一种协议关系,然后基于其中的“协议”二字,直接将其认定为垄断协议,而略过了必要的论证过程。究其原因,在于忽略了对反垄断法基本法理的深层追问,也缺乏对转售价格维持行为运行过程及特点的剖析,轻易跨过了许多具有关键性的思考环节,错过了正确的寻找方向。因此解决问题的起点应当是对“协议”“竞争”“垄断协议”等基本概念的内涵及其认定标准达成准确的认识,对转售价格维持行为影响竞争的途径进行梳理,在此基础上可以发现,转售价格维持未必构成协议关系,并且它既不能约束其他生产商,也不能约束外部经销商,因此其本身并无损害任一市场竞争性结构的能力,它只能通过服务于垄断行为而产生排除、限制竞争的效果,这时真正的垄断行为是其所服务的垄断协议或支配地位滥用行为,而不是转售价格维持本身。达成这样的认识之后,对于执法机构与司法实践中出现的“冲突”便不难解释了:乳粉案、中石油案与格力案(及韩泰案)中虽然均含有转售价格维持的因素,但从性质上看,三者存在根本差异:乳粉案属于生产商之间固定批发价格的垄断协议案件,中石油案则是一个生产商支配地位滥用行为案件,而格力案(及韩泰案)中则不存在垄断行为。这三个案件本质上并不属于同一类案件,应当采用不同的调整方法,得出不同的结果也就不应令人感到惊讶了。在将来的配套立法中,应沿着上述方向对《反垄断法》第18条进行解释,尤其是对其第2款的内涵进行挖掘,以充分发挥其积极作用,同时减少其可能造成的负面影响。

- 法学评论的其它文章

- 融资性贸易中名实不符合同效力认定规则之反思