黄永玉逝世,那位“有趣老头”走了

许陈静 田亮 王秦怡

2018年9月21日,黄永玉在北京家中接受本刊记者采访。背后是他画的玉簪花。(本刊记者 侯欣颖 / 摄)

对死亡,黄永玉留下过名句。

50多岁那会儿——想来已是40多年前了——黄永玉陪着80岁的表叔沈从文回了趟老家湘西凤凰。叔侄俩去看了就读过的文昌阁小学,又到老宅。回北京后,病榻之上,沈从文抓住黄永玉的手:“谢谢你,带我回凤凰。”几年后,沈从文去世,归葬湘西。在他墓前,黄永玉立了石碑,碑文曰:“一个士兵,要不战死沙场,便是回到故乡。”

94岁那年,黄永玉名字又一次刷屏。他公开谈论,自己百年后会用一种不同的方式——我已经写好遗嘱了,死后骨灰不要了,“跟那孤魂野鬼在一起”,朋友想我的时候,“看看天、看看云嘛”。说这话时,身后是凤凰古城,荷花怒放,一派“接天莲叶无穷碧”的景象;沱江上,有他设计的四座桥——“风”“雪”“雨”“雾”。

时光倏忽而过,6年后的2023年6月13日,他践诺而终,洒脱而去——“待我离去之后,请将我的遗体进行火化。火化之后,不取回骨灰。任何人和机构,包括我的子女、孙子女及亲朋友好,都不得以任何理由取回我的骨灰。我希望我的骨灰作为肥料,回到大自然去。请所有人尊重我的这个愿望。”

回想起来,在黄永玉生前接受《环球人物》专访时,记者印象最深的一段话,也是关于死亡的。“我劝你们不要把死亡看得太重。就算是皇帝,费尽心思修了地宫陵寝,几百年几千年后,还不是被后人挖了出来?”说完,这位“有趣的老头”恣意大笑,像在说一件很畅快的事。

“勤奋”

那次见面是中秋节前夕,已经到了“荷香销晚夏”的时节,他自己亲手设计的北京住所“万荷堂”正在修葺,便约《环球人物》记者到了另一处小楼。没有钟爱的荷花相伴,他画的是另一种晚夏常见的花:玉簪。

“你看,这里,这灰色的地方,还差几笔,再画几天就画好喽!”一人多高的画板上,绿叶浓淡铺陈,白簪生机勃勃。明亮和鲜艳是他的风格,90多岁还能画“大画”是他的奇迹。

画画是个十足的体力活。黄永玉的前辈和同辈画家里,齐白石60岁左右开始“衰年变法”,大获成功,但到了90岁手也颤抖了;黄胄60多岁患有腿疾,无法站立,要以杖自助,擅长的巨轴就难以再画,转而速写不辍;程十发70岁以后,受到心肺疾病困扰,“画不动了”。

“黄永玉直到90多岁照样画白描,拿毛笔的手不抖,这是让人非常惊叹的。白描是一个没有太多附加,就靠勾勒线条的组织、疏密来展现事物的画法。九十高龄还能画大幅的白描,可能在美术史上也不多见。”中国国家博物馆研究员、黄永玉“八十画展”“九十画展”的策展人陈履生告诉《环球人物》记者。

近几年,黄永玉还在为原定于今年8月的“百岁画展”源源不断准备新作。《环球人物》记者问过他:数过自己有多少张画吗?

他哈哈大笑:“没数过,不用数,你们肯定也数不出。”

他也喜欢画漫画,旁边配上寥寥几句说明,让人忍俊不禁。他画自己家的鹦鹉,配文:鸟是好鸟,就是话多。他邀请来一屋子客人,结果人人都低头玩手机,他就画孙悟空在花果山开会,一旁题上大字:不准用手机。90岁时,他画了一幅自画像“比我老的老头”,是个赤脚、光肚脐、手舞足蹈、烟斗掉在脚边的形象。看这些画,无法不想起作家萧乾对黄永玉的形容:“浮漾在他粗犷的线条间的正是童稚、喜悦和奔放。”

黄永玉的艺术之路起于木刻。他手绘过一张地图《哈哈!这八年!》,用红笔写道“1937年3月离开凤凰”,红线在中国地图上勾出一个嶙峋的半合拢轨迹,再写道“1937年7月在厦门,抗战开始”。这也是他“流浪”的起点——父亲把这个儿子托付给堂弟,带去陈嘉庚在厦门创办的集美学校读书。战火中的学校教育断断续续,他就在这时候自学木刻,14岁成了东南木刻协会的会员。

离开学校后,他流离在福建、江西等地,当过战地服务团团员、剧团见习美术队员,也流落到山区小瓷作坊做过小工,一路以木刻和绘画为生。日本飞机来轰炸、少吃少喝,都不要紧,只要流浪的包袱里还有木刻刀、木板和书,就安心了。“我这一辈子也没向谁学过什么东西,是在谋生中锻炼出来的。”黄永玉从容地总结。

1948年,24岁的黄永玉辗转到香港,在《大公报》做临时美术编辑,与金庸、梁羽生成了同事。有一次,他和朋友到一家餐厅吃饭,大家都没带钱,他照着鱼缸里的热带鱼画了一张速写,用手指蘸酱油抹在画上,算是着色。画完,他打电话给好友叶灵凤。不一会儿,叶灵凤笑眯眯地来了,黄永玉把画交给他,他付稿费,帮大家结了饭钱,人人尽兴而归。

1956年,黄永玉出版《黄永玉木刻集》,其代表作《春潮》《阿诗玛》轰动中国画坛。《阿诗玛》还被一家香烟厂看中,生产出同名香烟,一度红遍全国,这是后话了。

版画《阿诗玛》(中国美术馆藏)

2013年8月26日,在中國国家博物馆举行的黄永玉“九十画展”。

木刻、水墨、线描、油画、漫画、雕塑、陶瓷……他触达的艺术门类太多了,不循章法,自己挥洒。“黄先生艺术上的最大特点,就是多样性和融会贯通。我们从美院毕业的,学油画就画一辈子油画,学国画就画一辈子国画,学版画就画一辈子版画,黄先生并非如此,他没有受过科班的教育,也没有唯一的领域,他从一而终的是对艺术的热情和爱好。他甚至把文学融会贯通到绘画里,画作上有许多很妙的题跋,一句话几个字,让人捧腹大笑、叹为观止,这在当代画坛上是不多见的。他贡献了20世纪中后期到21世纪初期这段美术史上一部厚重的个案。”陈履生说道。

黄永玉自认,无他,唯勤奋耳。“若果有人称赞我:‘这老家伙挺勤奋!倒还是当得起的。”

他回忆1991年去意大利的佛罗伦萨,度过了半个夏天、一个秋天和半个冬天,每天画10小时以上的画,鬼迷心窍,有时连烟斗都忘了点,还觉得时间少。意大利熟人免不了笑话他:“你来意大利干什么呢?最出名的3样东西你都没有兴趣。”

“我知道他们说的是风景、酒和漂亮的女孩子。但我有一只很出色的带画架的画箱,一具满意的三脚架,一个漂亮的手工牛皮背袋,容得下我想象中室外绘画作业所需的一切杂物——卫生纸、饮水、板烟、烟斗袋、火柴、小刀、烟头盒、照相机、胶纸、钱包、笔记本、调色喷、水罐、眼镜盒……每天早上我几乎是全身披挂地带着这些行头流浪四方,它们少说也有20公斤。画框拆散捆成一捆,画布卷成一个筒,到地儿之后架起来,再用胶纸把画布粘在画框上,画完如法地拆下来卷起。”离开意大利时,要带回家的作品是:40幅油画、8件雕塑和一些零星的画作。数目令妻子和友人震惊,而他得意到想仰天长啸。

“文化艺术本身就是个快乐的工作,已经得到快乐了,还可以换钱,又全是自己的时间,意志极少限度地受到制约。尤其是画画的,临老越受到珍惜,赢得许多朋友的好意,比起别的任何行当,便宜都在自己这一边,应该知足了。”

“干活”

生活当然也有种种烦恼,黄永玉的解决之道是创作。“画画解决不了的事情,我就用雕塑,雕塑解决不了,我就写作,用文字解决。”

1959年9月,黄永玉正在北京家中创作。

作家黄裳对黄永玉的文字有个点评:尤好弄文。“过去画人文士常常品评自己的艺术成就,如‘诗第一,画次之之类,这往往是不大靠得住的。内藏玄机多多,不可尽信。永玉是个‘好弄之人,木刻、绘画、雕塑、造型艺术……之外,尤好弄文。散文、电影剧本、新诗、杂文……样样来得。在我的私见,他的画外功夫,以散文为第一。”

黄永玉的散文,着实有趣。比如写虫子,“半夜三更睡在床上看书,发现一颗细红点在书页上慢慢移动。它大约只有头发直径的二十分之一大,顺手指轻轻一抹,书页上留下一颗小小红点,红得抽象至极。我给它算过,三十秒走一英寸”。

他有时又“毒舌”。比方写徐志摩,“他的极限的功绩就是为一些有名的地方取了令人赞叹的好名字:‘康桥‘香榭丽舍‘枫丹白露‘翡冷翠”。又比方写美国人和德国人,“写生的时候,忽然一群罩着五颜六色花衣裙的大屁股和穿着大短裤的毛手毛脚的背影堵在我的面前。我这个人活了这么大把年纪,可真没有见过罐头式的齐整、灿烂、无理的障目之物有这么令人一筹莫展的威力。法国人、意大利人、日本人、丹麦人、荷兰人有时也会偶然地挡住我的视线,但一经发觉,马上就会说声对不住而闪开。为什么他们就不会?我至今弄不明白”。

《环球人物》记者和黄永玉见面的那个下午,他午睡方醒,坐在沙发上,手里握着一支海泡石烟斗。午后阳光斜照,窗外草木繁茂,窗内树影斑驳,客厅一角摆放的鱼缸里传来潺潺水声,生出一番夏日已去、新秋渐浓的美意。那时,他刚完成自传体小说《无愁河的浪荡汉子》第二部《八年》的下卷,正斗志昂扬地开始写第三部《走读》。

在书的自序里,黄永玉写道:“这小说,一九四五年写过,抗战胜利,顾不上了……重新动笔,是一个九十岁人的运气……”

重新动笔,也是一个90岁人的勤勉。《无愁河的浪荡汉子》采用的写作方式是先在《收获》杂志连载,然后结集成书。每期,黄永玉用纸和笔撰写3万字文稿,再自画10多张插图,这一写一画,就是十几年。他很骄傲,冲着记者说:“11年来我从没拖过稿哦!”不拖稿哪有什么窍门,就是勤奋。他每天工作八九个小时,上午写,下午画,晚上还读书,一日三大事,唯一的消遣是看电视转播的重量级拳击比赛。“你看,我一天就是坐在桌旁,用钢笔在格子上写字,然后画画。我的天地很小,我的生活很简单。”

人民文学出版社的编审刘稚,是这套超大体量小说的责编,也就跟黄永玉有了超过10年的交集。当初拿到第一部《朱雀城》的书稿,看见的第一句话是“我三岁”。“从他有记忆的3岁开始写,恨不得写到2012年我们见面的那一天,写满这一生近百年。”

如今,结果是伤感的。直到2021年第三部《走读》出版,黄永玉才刚刚写到1949年他20多岁的事。“也许今天的读者很难有耐心看进去这么长的小说了,但他的文字、他的审美、他的哲学都是高级的。”刘稚说。

在文学的天空里,很难不把黄永玉和表叔沈从文联系起来。黄永玉说沈从文的《边城》《长河》,是“与家乡父老子弟秉烛夜谈”的“知心的书”。同样写湘西,人民文学出版社前社长管士光形容黄永玉的文字:“相比沈从文的优美和忧郁,《无愁河的浪荡汉子》有另一种矫健气质。”

刘稚说得更具体:“你可以说它是一个画家的眼睛,而画家的眼睛總是跟常人的眼睛不一样;你也可以说它是一个文学家的眼睛,把那个时代的凤凰古城写得活色生香,写出了呼与吸、兴和衰。而且他还有个本事,到了广东会说广东话,到了福建会说福建话,当地人都以为他是本地人。随着他的流浪,他不断深入到各地的文化圈层里,为那一代中国文人群体留下了文字的雕刻和画像。我认为,在文学上,他还远远没有得到他应有的评价。”

黄永玉自己却不像传统意义上的文人。比如他的手。刘稚观察过,那是一双骨节粗大的手,一看就是劳动的手、做工的手,而不是作家的手。“他给我的感觉,就是从来没有停止过工作。”

《环球人物》记者问黄永玉:“每天这样工作,觉得辛苦吗?”

他抱着烟斗说:“我不怕辛苦。唯一的就是年纪大了,体力弱了。工作不辛苦,哪叫工作?其实玩也辛苦!比如打牌,又累又花时间。我不会打牌,我也不喝酒,下棋也不行。我生命中最重要的就是工作,我没有浪费时间在别的东西上面。”

“这样的生活,好玩吗?”

“谈不上好玩,就是干活。”

“要是给您放一天假,您想怎么玩?”

黄永玉眼里的光一闪一闪:“我有个年轻点的小朋友叫李辉,我跟他说,等我100岁的时候你带我到城里头走一走,我想逛逛三联书店。”

“孤独”

这位“年轻点的小朋友”也67岁了,退休前是人民日报高级记者,和黄永玉的友谊已跨越40年。“李辉两口子很喜欢来我家吃饭,每次说来,都是5点多,6点吃饭,这两个家伙!”黄永玉乐得调侃“小友”几句。他前半生行遍大半个中国,识人无数,挚友的名字可以列出长长一串。

17岁,他在泉州开元寺一带浪迹,有一次爬到玉兰树上去摘玉兰花,一位“头顶秃了几十年”“还留着稀疏胡子”的老和尚问他:“你摘花干什么呀?”他回答:“老子高兴,要摘就摘!”“你瞧,它在树上长得好好的……”“老子摘下来也是长得好好的!”“你已经来了两次了。”“是的,老子还要来第三次。”老和尚请他到房间里坐坐,他看到桌子上摆有丰子恺等人的信件,才知道遇到的是弘一法师李叔同,便向他求字。没过几天,弘一法师就圆寂了,黄永玉嚎啕大哭起来。

1946年,黄永玉辗转到上海,生活贫苦,住在巴金的文化生活出版社宿舍。在这里,他发表了很多文学和美术作品,也认识了唐弢、汪曾祺、黄裳、萧乾、臧克家、冯雪峰等作家,李桦、陈烟桥、野夫、王琦、麦秆、杨可扬、邵克萍等木刻家。“可惜他们全去世了。”

1997年,黄永玉正在意大利家里楼上画画,女儿大叫:汪曾祺伯伯去世了。黄永玉很平静:嘿!嘿!他怎么会这么快死呀?

“和我同一代的朋友,香港的、上海的、北京的,一个都没有了。我曾经和黄苗子、郁风去凤凰,那时郁风刚做完手术,缝的线都没拆。我们在凤凰一起画画,她说,留几笔给我,等回北京再画。回北京不几天,她就去世了。”

“还剩下两个朋友,许麟庐和黄苗子。我说,现在就剩下咱们仨了。几天以后,许麟庐就去世了。我跟苗子说,你看,就剩下咱们俩了。几天后苗子也去世了。”在2018年那次采访中,他仰头大笑起来,仿佛这是一桩趣事,感染得我们也笑了。笑声碎裂在空气中,我们几个年轻人无法体味他的通达,笑到尾声,惆怅即刻涌来,心里涩涩的。黄永玉看了我们一眼,指指茶几上一张香港明星李丽华的照片。“李丽华是我的老友,和我同龄。她的戏演得很好,可惜去年去世了。现在真的就剩我一个了。”

2018年9月21日,采访中途,家里的一只猫跳上沙发。(本刊记者 侯欣颖 / 摄)

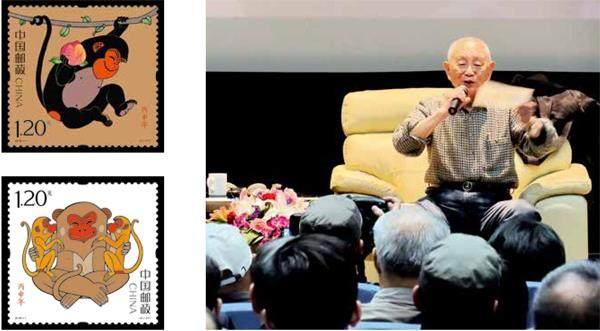

左图:2016年发行的两枚《丙申年》猴票。右图:2013年10月18日,上海,黄永玉在读者见面会上畅谈。

一只黑猫灵巧地跳到了黄永玉的膝上。黄永玉轻抚着小猫,沉吟道:“想起那些曾经的朋友,我都很快乐,就像我回想起过去的生活。当然也有讨厌的人,也有艰辛的时候。但人生就是這样,怎么过,取决于你本身的心态。”

他用快乐一点的心态回忆那些老友,小说里就写到一个熟人:“我的一个初中同学,家境富裕,但很顽皮。他最大的特点是非常爱请客吃饭,可请完客又舍不得花钱,常常是当众后悔。他这次请完大叫‘不出钱,但下次还是要请,请完又喊‘不掏钱,一直到老也这样。我写到他的时候,把他的名字改了一个字。我的儿子认识他的儿子,有一次我儿子遇到他儿子,就直言相告:我爸爸写你爸爸时,怕你看了后找麻烦打官司,就把名字改了个字。谁知他儿子立马说:‘爱怎么写就怎么写!我知道我爸爸,他就是这个样子。你看,真有意思啊!”

黄永玉的眉宇间,总像飘着旧日时光中的人和事。他微笑起身,带着记者去看挂在餐厅墙上的一幅字,章草,“这是1982年我的表叔沈从文写的”。再看客厅墙上一张张照片:“这是瞿秋白的学生,这两个是他的孩子。”“这是女儿黑妮小时候,在颐和园拍的。”……看着这些照片,他喃喃道:“一晃,几代人就过去了。”

一晃,时间的洪流带走了他的同伴。他在艺术上有点孤独,没有人可以切磋;他在岁月上也有点孤独,没有平辈朋友可以分享。

他独自活着,活成了一个有趣的老头。

“热闹”

黄永玉的家里总是热闹的。买画的、求画的、讨字的,络绎不绝。黄永玉喜欢这种热闹,也不避讳谈钱。湖南乡间有句俗话,“人老成精”,他写过一则颇有湘西精悍气质的《启事》:“画作、书法一律以现金交易为准。严禁攀亲套交情陋习,更拒礼品、食物、旅行纪念品作交换。钞票面前人人平等,不可乱了章法规矩。按件论价,铁价不二,一言既出,驷马难追。纠缠讲价,即时照原价加一倍。再讲价者,放恶狗咬之,恶脸恶言相向,驱逐出院。”

还有许多猫和狗,整日与黄永玉相伴,更添热闹。往往访客一进门,便听到犬吠声,见到猫狗大摇大摆地穿堂而过。

黄永玉有过好几只“有名”的狗。1991年在意大利的两只老狗,公的叫“代苟”,母的叫“老咪”,是苗语里的男孩和女孩。回到北京,他给一只刚得到的大沥沙皮狗取名为佩鲁基诺——是“文艺复兴三杰”拉斐尔的老师的名字,“以寄托我们亲切的敬意”。后来快7岁的佩鲁基诺跟黄永玉到了香港,奇迹似的懂得欣赏他钉在墙上刚完成的画,左看看,右看看,总是摇摇头,失望地走出画室。黄永玉想:眼光太高了,我不该给它取个拉斐尔老师的名字。

1962年,黄永玉一家在赏画,右一为妻子张梅溪。

除了狗,他还有一只很有名的猴子——伊喔。上世纪70年代,一位朋友送的。伊喔“显示出其祖先大闹天宫的本事”,在画室里肆无忌惮地拉屎、撒尿,弄得谁都不愿意进画室;把牙膏、颜料挤出来抹在脸上,弄得满脸花。但黄永玉很喜欢它,无论去哪儿,都让伊喔趴在他的肩头,形影不离。有时伊喔也给家里的猫梳理后背上的毛,黄永玉就让它俩坐在自己的腿上,看着它们一起嬉戏。

一天,黄永玉外出时,儿子黄黑蛮给他打电话,说伊喔死了。黄永玉诧异地问:“怎么回事?”黄黑蛮自责地说:“可能是喂了它油炸花生米。”“它还没进化到可以吃油炸花生米,你没给它喝二两吧?”陪伴黄永玉3年多的伊喔就这样走了,他只能在心中怀念它。

没想到伊喔有了“留名史册”的机会。1979年1月1日,邮政部门开始策划生肖邮票,第一套就是次年的猴票。后来担任国家邮政局邮资票品管理司司长的刘建辉,就是那一时期进入邮电部工作的,他告诉《环球人物》记者:“黄永玉先生在中央美术学院当过老师,当时邮票发行局邮票设计师邵柏林是他的学生。那年元旦,邵柏林去看望黄先生,提出了画动物邮票的事。黄先生一口就答应了。画什么呢?他想了想,把曾经日夜陪伴他的伊喔画了出来。”

那是一幅墨笔画,红底黑猴,鼻子和爪子是黄色的。“邵柏林一看,画得太好了!马上到荣宝斋把画裱起来。”刘建辉记得,辗转到了年底,这枚猴票开始雕刻,要在钢板上雕刻出画稿中的样子。黄永玉问:要不要我来雕?邵柏林说:黄先生,那您到北京邮票厂来吧!到了之后,黄永玉发现,在钢板上雕刻与在木板上雕刻完全不一样,作罢。

当时采用的影雕套印工艺,印刷精美,但成品率低,印刷周期短,因此首枚猴票的发行数量只有443.16万枚。邵柏林心想,这是十二生肖邮票的第一枚,名称也得写上,又找黄永玉写“庚申年”三个字,装饰在邮票上。

1980年2月15日,除夕,中国邮政的第一枚生肖邮票《庚申年》面世。这枚面值只有8分钱的邮票,如今市场价值已经上涨近20万倍,整版(80枚)接近150万元。人们从此把黄永玉称作“猴票之父”,他闻知哈哈大笑,顽心立起,改为“猴票她爹”。黄永玉和邮票的缘分一发不可收拾。36年后的2016年,又是一个猴年,生肖邮票发行进入第四轮,年逾九十的黄永玉再次出山,设计了两枚新猴票。其中一枚,小猴子的神态复刻了当年的伊喔。

2022年,他又画了两枚兔年邮票。一枚是蓝色兔子手持书信,另一枚是白兔相逐。“蓝兔子”问世后,引发很大争议,刘建辉觉得:“黄先生的用色非常大胆、老辣,是对邮票设计新的理解。有人说他是老顽童,做事不因循守旧,用与众不同的手法表现事物,这与他一辈子画画的特点、人生的哲学是一致的。99年的坎坷生涯,才造就了他独辟蹊径、洒脱张扬的特点。”

“窗口”

晚年,黄永玉常常想起一生经历的几扇窗口。

两三岁时,在老家的“古椿书屋”,爷爷房里有一个可以坐卧的窗台、装着矮栏杆的大窗。窗外是只有七八英尺的小园子,栽满了矮棘树,长着青嫩绿色大刺、开又白又香的小花。除了蜜蜂和蝴蝶,连猫也挤不进去。爷爷给它起了个朴实的名字:棘园。

下雨、落雪、阳春天气,童年黄永玉坐在窗台上,一路从棘园看过去,白矮墙和黑瓦檐,张家李家的屋角、影壁,北门的城垛,染房晒布的高木架。看不见的还有北门河,河对面的喜鹊坡,他想象那一带的声音……那个窗口充满生机,是他第一次认识外面的世界。

湘西多山,湘西人多棱角,充满冒险精神;湘西壮美,湘西又闭塞,背井离乡去闯荡,成了生存的需要。黄家父母都是学校的校长,母亲还是凤凰县第一任党的宣传部长。“我们那个小小山城不知由于什么原因,常常令孩子们产生奔赴他乡献身的幻想。从历史角度看来,这既不協调且充满悲凉,以致表叔和我都是在十二三岁时背着小小包袱,顺着小河,穿过洞庭去‘翻阅另一本大书的。”

位于湖南湘西凤凰古城的文昌阁小学,黄永玉和沈从文都曾在此就读。

1939年流浪的时候,少年黄永玉住在朋友开面馆的阁楼上,每天前途未卜地刻着木刻、看着书。一尺见方的窗子,床横在窗口,楼下生意好时,柴火一旺,阁楼上便烟雾腾天。小窗口外是毫无想象力的大片瓦屋顶。

这个窗口让人迷茫。“我正读着郑振铎编的《世界文学大纲》的英国文学部分,见到那个假想的16岁诗人查泰顿自杀的油画照片,他斜躺在矮床上,张开的右手里还留着一篇残稿,正面一个小小的窗口。我几乎跳起来。我也16岁,我也有一个窗口,天哪!我是不是要死了?”

1943年,青年黄永玉在江西信丰县民众教育馆工作,说是有工作,处境其实很不好,没想到竟结识了女朋友。“我的房间在楼上贴街的部位,另一个方向才有一扇大窗,对着几十亩草地和树林,每天早上太阳啦,雾啦,小学生唱歌啦,鸡叫啦,都灌进我那没有窗门框的窗洞里来。”

女朋友也在教育馆工作,大清早,冉冉而来,黄永玉便吹起法国小号欢迎。后来同事们发现了,黄永玉的号声跟一位女士的上班大有关系。这个简陋的窗口多么旖旎!

女朋友很快变成“拙荆”,中间是女方不顾父母反对也要私奔结婚的浪漫桥段。“很多人问我是怎么追求她的,想看我写的情书,其实吧,很简单。”黄永玉跟记者讲过。有一天,他大胆问张梅溪:“假如有一个人爱你,你怎么办?”张梅溪说:“那要看是谁了。”黄永玉脱口而出:“就是我了。”她则回答:“你要是早问,我早就答应了。”

1948年,黄永玉张梅溪夫妇到了香港,在九龙荔枝角九华径安身。屋子只容得下一张床、一张小工作台,唯独窗口倒很大。“我们窄小的天地间最值得自豪、最阔气的就是这扇窗子。我们买了漂亮的印度浓花窗纱来打扮它,骄傲地称这个栖身之处为‘破落美丽的天堂。隔壁住的朋友是个怕老婆的家伙,一天24小时,每颗时间细胞无不浸透了一个‘怕字,所以使我们每天的见闻十分开心。”

这个窗口又充满了新的希望。1952年,黄永玉在表叔沈从文的劝说下,“从这里开始,我们踌躇满志地到北方去了”,进入中央美术学院任教。此后夫妻共经风雨,情感深笃。在《环球人物》记者采访时,黄永玉家中的柜子、桌子上,不乏各种艺术藏品和珍品,但最抢眼、最美的还是黄夫人张梅溪的照片。

那次采访后不到两年,张梅溪病逝于香港,终年96岁。正是全球疫情暴发期间,身在北京的黄永玉手书一份讣告,向外公布了这一消息。又过了3年,黄永玉也走了,去另一个世界,为他的梅溪继续吹响小号……