VR电影的逻辑困境

於水

编者按

在人工智能技术取得突破性进展的当下,AIGC及其相关问题逐渐成为艺术与科技融合领域的核心关注点,并引发了广泛的争论。本期专栏的《VR电影的逻辑困境》《AIGC“何时为艺术”—从形态相似性到艺术条件》《“非死”作为唯一确定性:电子游戏中的死亡现象学和后人类叙事》三篇文章分别从人工智能技术在艺术实践中的应用问题、人工智能艺术的历史发生问题以及新兴艺术形式的哲学本体问题三个层面,以结合实践经验的思维实验、对历史材料的梳理辨析和哲学分析为主要方法,探讨了“人工智能与艺术”领域的热点议题,回应了当下在该领域出现的某些热点争论,并由此初步勾勒出艺术领域中此类问题的研究轮廓。

【摘 要】 全景叙事与交互叙事是VR电影常用的叙事手段,但“叙事”这一概念本身与二者之间存在着无法调和的逻辑悖论。在全景叙事的环境下,叙事信息分散在立体角为4π的球面环境中,视野宽度为120至180度,人眼无法接收到全部信息,因此造成了叙事的“残缺”;交互叙事的本质是“部分叙事”,也会妨碍叙事的完整性。当代AI可以通过即时运算在一定程度上减少VR电影中叙事信息的冗余,但由于底层算法逻辑的限制,AI作品即使可以通过“即时性”来弥补VR电影中的“信息丢失”,也会因无法应付高度逻辑化的剧本创作而降低叙事质量。VR电影在创造“情境体验”时有优势,但相比之下,银幕电影才是更好的叙事媒介。

【关键词】 VR电影;全景叙事;交互叙事;智能叙事;叙事性游戏

自2015年电影“速度与激情”系列导演林诣彬的VR短片《救援》(Help)问世以来,VR电影的创作和研究开始蓬勃发展,不仅戛纳国际电影节、威尼斯國际电影节等权威电影节都设置了VR电影单元,而且业界和学界对这一新的艺术形式也非常看好,期望它能成为电影艺术之后全新的视听叙事艺术形态。但随着时代的发展,实际情况似乎与预期有一定差距:真正能进入大众视野的VR电影非常稀少,大多数VR电影只是在艺术、技术层面进行实践探索,很难冲破小众和专业圈层。这里面的确有设备不够普及、技术不够完善的原因,但更主要的原因在于VR电影本身存在问题。具体来说,就是VR电影到底能否成为一种成熟的艺术形式,取决于它底层的逻辑能否成立。就目前来看,VR电影的底层逻辑存在一定的悖论和矛盾—叙事和交互之间的逻辑矛盾。如果这对矛盾的关系没有被厘清,VR电影就无法实现真正的突破。

需要明确的是,这对逻辑矛盾中的“叙事”指的是如传统电影般的“强叙事”,它不是简单的信息传达,而是有情节的起承转合、有作者表达和基于传统故事审美的叙事,即我们常说的“讲故事”。这对逻辑矛盾中的“交互”,包含两个层面:第一个层面指VR全景叙事,因为当观众戴着VR眼镜选择观看的方向时,那个方向便会实时渲染当时的画面和情境,这是基于观众的选择而产生的反馈内容,属于“交互”的范畴;第二个层面指VR交互叙事,即在VR环境的叙事过程中,观众可以在某些节点通过人机交互控制剧情的走向,进而不同的观众可以看到不同的故事脉络。

本文将从VR电影的两个主要叙事手段(VR全景叙事和VR交互叙事)切入,分析VR电影中的“叙事—交互”这对逻辑矛盾是如何相互对抗的。

一、“全景”与“叙事”间的逻辑困境

全景叙事是VR电影的基本叙事手段,在这种叙事中,观众在立体角为4π的球面空间中观看叙事行为和过程。在VR电影中的全景叙事体验分为三种类型:

第一种类型是视点“位置”固定不动,观看“角度”由观众自由控制,可任意变化。这种体验类似观看舞台剧,只不过观众的座椅放在了舞台中央—观众坐在椅子上不动,但头部和眼睛可以朝四周转动、观看。比如在VR电影短片《珍珠》(Pearl,2016)中,虚拟摄影机的位置(即观众视角)一直处于汽车内副驾驶的位置上,整个故事全部发生在汽车内或车外不远处,在此过程中,观众的位置一直固定,但观众可以随意地转头,变换视线方向(图1)。

第二种类型是视点“位置”按照固定路径运动。这种类型有点类似游乐园里的骑乘娱乐设备,简单的如旋转木马,复杂的如环球影城的“哈利·波特与禁忌之旅”。在VR影片《救援》中,摄影机(视点)一直在运动,运动的路径是预先设计好的,观众无法控制,但在运动的过程中,观众的观看角度可以任意变化(图2)。

第三种类型是视点的“位置”和观看“角度”全部由观众控制,这和大多数第一人称角色扮演游戏类似,只不过与游戏相比,此类作品更偏向于叙事。如第77届威尼斯国际电影节VR单元入围作品《小矮人与哥布林》(Gnomes & Goblins,2020),该片由《钢铁侠》《奇幻森林》和新版《狮子王》的导演乔恩·费儒(Jon Favreau)执导。在影片中,观众在一个小地精的带领下,走进他们的世界。观众的视角为第一人称视角,可以通过手柄来控制前进的方向和路径,在此过程中,观看的方向也是自由的,这是观看最为自由的一类VR叙事作品。

第一种和第二种VR全景叙事电影,既可以用实时渲染的动画实现,也可以用360度多机位摄影机真人实拍技术实现,比如《救援》就由真人实拍完成的。但真人拍摄方法有一个缺点,它是如巴赞所说的一种以“完成时”为主要时态的“死”去的影像[1],一经输出,其画面内容便再也无法发生实时变化[2]。而第三种类型由于提出了“让观众自由控制视点”的要求,便不能使用预先拍摄的方法,因而在这个类型中,VR电影无法采用真人拍摄的方式制作,只能通过实时渲染的动画形式来实现。

以上三种VR全景叙事有一个共同特点—允许观众完全掌控观看的角度。它的叙事逻辑是“故事正在发生,观众在现场观看”,强调在场性和叙事性,即不管你看哪里、怎么看,“演员”一直在表演,剧情一直在发展,这就会出现一个逻辑困境:自由观看引发的信息丢失和视觉引导造成的信息冗余。

人类双眼的可视角度在120至180度之间,虽然作者赋予了观众“自由观看”的权力,但无法保证每一刻的叙事信息都出现在观众的有限视野当中,这便会导致在叙事过程中产生信息丢失。如果想要减少信息的丢失,创作者只能通过视觉引导等方法保证重要的叙事信息被看到,由此就产生了“信息冗余”。在VR全景叙事中,这是一对无法调和的矛盾:假设VR电影中观众观看的某一场景事件在不间断地发展,如果作者通过某种手段将观众的视线引导至特定区域内,那么作品在观众视域外呈现的信息也就成了一种“信息冗余”,这种VR电影实际上是朝向传统银幕电影进行了一次“降维”,变成了一种“伪全景电影”,此时“VR”这项技术所提供的价值基础—“自由观看”,就失去了其存在的意义;反过来,如果要保证VR电影在“自由观看”这个层面上的价值,就相当于让作者放弃传统的“镜头调度”“故事线”等信息构建方式,如此一来,当“视觉引导”让位于“自由观看”时,作者相当于放弃了“叙事”。

相比而言,银幕电影的所有画面信息都局限在一个矩形的画幅当中—“即利用边框制造特写、中景、远景等不同景别大小与俯视仰视镜头以强调信息层级,借助边框进行画面内运动元素的场面调度”[1],通过这些“强制手段”,银幕电影准确地将事件的发生、发展表现出来。在这个过程中,观众的视觉可以覆盖整个画幅,信息全部在观众的视域之中,信息传达效率高。有观点认为,VR全景叙事的审美与巴赞所提出的景深与长镜头美学思想[2]有异曲同工之妙(巴赞认为长镜头保持了时间和空间的完整性),但二者是有本质不同的:虽然巴赞的长镜头美学相对于蒙太奇来说没有太多的强制性,赋予了观众观看一定的自由度,但事实上,当镜头对准某一个方向拍摄时,已经构成了某种程度上的“强制性”,它保证了每个长镜头的画面内容都在观众视域之中,观众可以在这个画幅中选择观看重点,这是一种有限的自由,信息并没有损失,只是观众的关注重点不同而已;在“VR全景叙事”中,“自由”与“叙事”无法两全,要么因“保证自由”而破坏“叙事”,要么因信息引导而失去“全景”。

一个可能被提出的问题是:同样是全景的环境,为什么VR游戏不会产生这种矛盾?这是因为游戏的核心不是叙事驱动,而是任务驱动,后者的接受过程不会与电影这种艺术形式所特有的“持续时间流动”相绑定。在游戏中,玩家本身是推进事件发展的主体,来自他者的信息流密度非常小。比如玩家要绕过守卫进入一扇门,那么在这个任务达成的过程中,就几乎没有其他叙事信息出现,只有当玩家真正进入这扇门后,下一个叙事信息才会出现,所以不会产生信息丢失的问题;如果玩家愿意,他可以暂时不去执行任務,而是留下来全景观看周围的环境,体验此刻的情境,所以也不存在信息的冗余。反观VR全景电影,“电影”这种艺术形式注定了在整个放映过程中,它的信息流不会中断,观众无法左右叙事的进度,不管他们能不能看到,叙事都在不断地向前推进。

二、“交互”与“叙事”间的逻辑困境

一部分VR电影的作者意识到了这个问题,因此想要通过借鉴游戏的“任务驱动”方法来完成VR电影叙事。于是,在全景叙事的基础上,有的创作者引入了“交互叙事”方式。

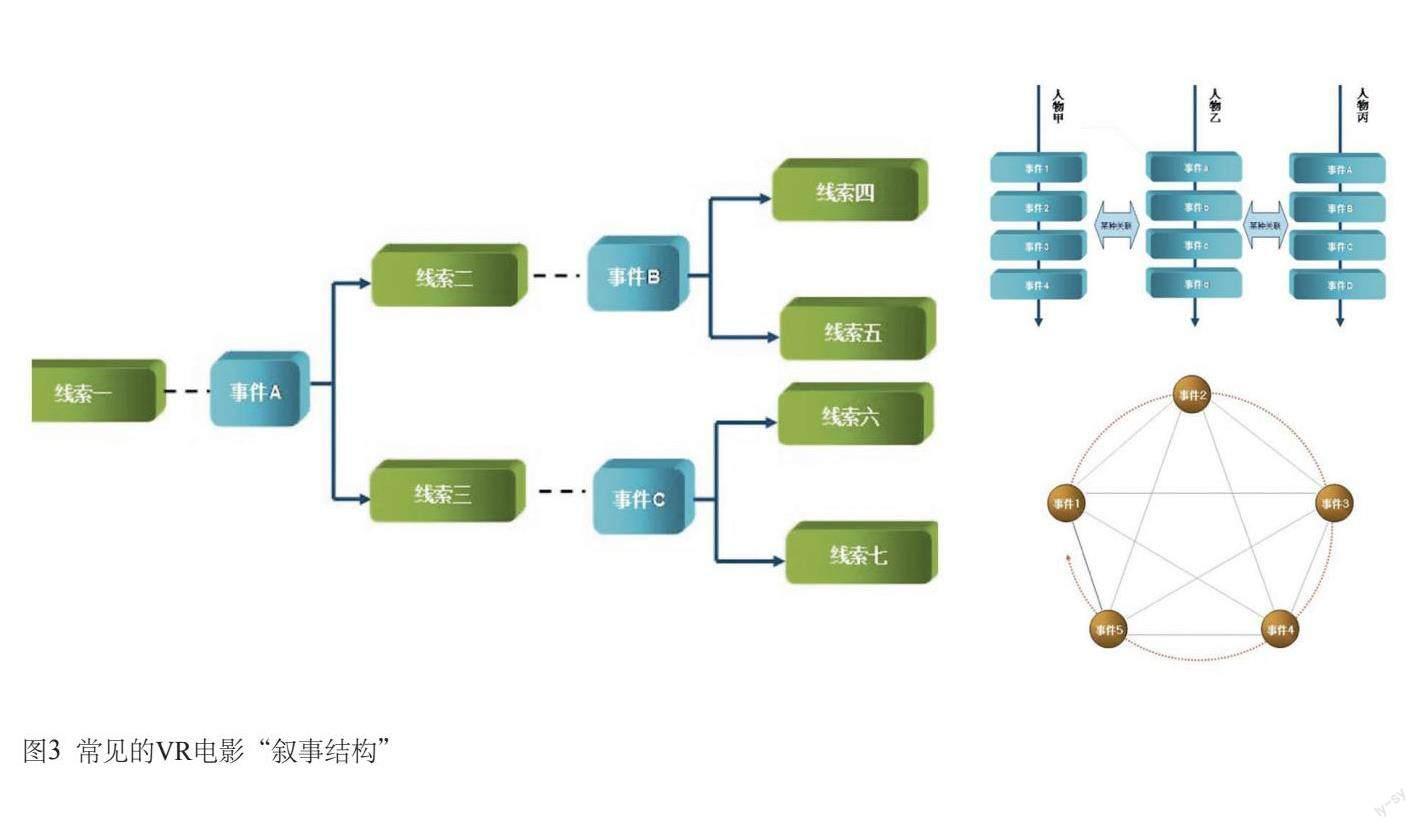

这里的“交互叙事”是指通过人机交互,完成叙事的推进,即在整个故事叙事过程中,向观众提供在某些时刻的选择机会,剧情走向也根据观众的选择发生变化。常见的交互叙事结构有三种:AB选择型、多视点型和时序重组型[3](图3)。

比如在交互电影《黑镜:潘达斯奈基》(Black Mirror: Bandersnatch)中,整个叙事结构类似一个电脑程序框架,有多处供观众进行选择的节点,进而实现了“依据观众的喜好,决定剧情走向”的效果。

从上面的叙事结构来看,交互叙事的本质是为一个故事编写了不同的版本。观众从这个叙事结构的开始节点,通过若干次选择,到达最终节点,从而经历了一条完整的叙事线,但事实上这条线是创作者早就预设好的。所谓的“不同的故事”,并不是真正随机生成的故事线,只是观众在创作者预设的几个、十几个或者几十个叙事方案中所做的有限选择。

近几年,在VR电影中引入交互技术的作品越来越多,这在一定程度上模糊了VR电影和VR游戏的边界。VR电影之所以引入交互,一个重要的目的是通过任务导向来规避前文提到的“全景叙事”所产生的叙事悖论。交互叙事方法的主要目的是在信息提供方式上打破“电影”与“持续时间流动”相互绑定的传统,即保证观众在做出选择之前,不会接收到新的叙事信息;此外也想通过观众对叙事的“参与”,营造一种VR电影独有的沉浸式审美特征。

但问题是,如果我们能够确定一部电影想要进行“叙事”,那么这种“多分支开放性”的作品对于每个观众来说都只是获取了“部分叙事”,甚至获取的这些“分支故事”可能存在“优劣之分”。对于观众来说,没有看到最好版本的故事是遗憾的;对于创作者来说,创作这么多版本的故事耗费了大量精力;且对于没有“选择那个分支”的观众来说,作者想传达的部分信息实质上被这种“互动叙事”阻断了。有观点认为交互叙事给了观众选择的权利,增加了观众的参与感,然而这涉及对于“叙事”这一行为本体性的探讨。千百年来,从图像到文学,从舞台到影像,人们在历史中逐渐形成了对故事的欣赏习惯—即由他人来告诉自己“这是怎么回事”。在整个“叙事”行为过程中,观众处于被动位置并保持“未知”,叙述者通过向观众灌输跌宕起伏的信息来左右观众的情感变化,这是观众欣赏故事的底层逻辑,同时也构成了“叙事”概念的基本框架;而被称作“互动叙事”的行为指向的不是一种“被动接受”,而是“我自己决定是怎么回事”,这已经跳出了“叙事”的边界,进入了“游戏”的领域。

在电影作品中,“交互”与“叙事”难以达成一种互相促进的关系,原因主要有两点:

第一,VR电影的“交互”与传统电影叙事的“均匀时间流动”不相容,前者的机制是设置交互节点并允许观众在此节点上进行不同的选择,而且通过在节点之间建立一种“故事模块”的机制来保证故事的完整性。这种节点设置得越多,故事分得越碎,叙事性也就越弱。如果将“故事模块”一味细分下去,虽然交互性会越来越强,但最终会丧失叙事性,此时边界就会被打破,“电影”变成了电子游戏;而若想让VR电影保持一种“电影性”,则势必要扩充每个“故事模块”的容量,这又与“交互叙事”细化设置交互节点的要求产生了矛盾。

第二,VR电影的观众在交互节点进行选择的时候,会面临一种“身份缺失”的困境。与游戏玩家不同,电影观众在面对作品时,其预置身份本就是“无法介入故事的旁观者”,但交互叙事要求观众在这个“旁观”过程中突然做出决策:在交互节点出现前,都是编剧和导演在控制整个叙事,但在交互节点上,观众突然被推到台前,这就产生了一种身份上的“跳出”感;而在选择之后,观众又不得不回到座位,继续作为他者来观看故事,这在欣赏时极易造成心理上的不适。更为重要的是,观众在互动节点上做出决策的依据是什么?是之前的故事吗?如果是,那么这个故事走向则过于逻辑化,甚至是流水账性质的,因为一切都可预测和判断;如果不是,则这个故事充满了随意性或者逆反心理,而观众的选择行为是没有依据的。更进一步,在做出决策后,意味着另一支叙事线索被淘汰了,观众会担心自己的决策是否正确。所谓“正确”,是指最佳的叙事方案,也就是说,观众自始至终都会担心自己是否看到了这个故事最好的版本,如果他观看了自己所选择之外的其他结局,甚至遍历整个“故事树”,那么整个欣赏过程则又被还原为一种“线性过程”,此时“互动节点”又再度失去了存在意义。

因此在VR电影中,被称作“交互叙事”的这条途径也难免会进入一种逻辑困境,即“交互”与“叙事”之间的矛盾。交互与叙事成反比—交互越多,观众接收到来自作者的“信息”反而越少。VR电影最初引入交互行为的目的是增加沉浸感;而打破几千年来人们的欣赏习惯,将“听者”变成“参与者”,让受众从“故事状态”进入“游戏状态”,实质上却造成了观众的身份错乱,故事欣赏的过程也因此更容易变得支离破碎,结果反而破坏了沉浸感,这恰恰是一种本末倒置。

一些叙事性游戏较好地结合了“交互”与“叙事”,比如《底特律:变人》(Detroit: Become Human)、《最后的生还者》(The Last of Us),但叙事性游戏首先是游戏,影像仅作为叙事的重要手段嵌入其中,游戏的核心体验仍然是“玩”,游戏模块可以充分地满足玩家的游玩诉求,叙事模块则完成讲故事的任务。因此,叙事游戏相对成功的经验并不能帮助只有“叙事模块”的VR电影消除二者之间的矛盾。玩家玩游戏的首要目标是游玩,这一点在游戏模块中会被充分地满足,但试想如果把《最后的生还者》里所有的游戏模块都去掉,只剩下叙事模块,它是否就变成了一部传统电影?如果是抱着欣赏故事的心态而来,那么可能只看这部电影才是更好的选择,但他可能会失望—本来一个长度90分钟的故事,却不得不通过30个小时的游玩过程才能看完。将“互动”强加于“叙事”之上,其实是一种需求和供给的错位,如果想要看故事,那么最佳的方式还是更加传统的银幕电影。事实上,这也是为什么在视频平台上有很多玩家将叙事性游戏过程剪辑成叙事性影片上传的原因:为了满足那些喜欢看故事而不想玩游戏的人。

三、AI 时代 VR 电影中“交互”与“叙事”互促的可能性

如果把一个故事的审美价值总和看做一个定量的话,那么“叙事”和“交互”在里面成反比博弈—如果把叙事放到最大,交互则变为零,这种类型就成为传统电影;如果把交互放到最大,叙事减到很小,就是游戏。有没有一种可能,在交互量足够大的前提下,叙事可以做到如传统叙事般精彩?换句话说,就是突破审美价值的定量,让二者呈同比增长,保证叙事和交互两全,将原先传统叙事的审美价值总能量成倍扩大?某种程度上,这种假想的艺术形态成为游戏和电影的“超级综合体”,既能满足“电影般”的叙事审美体验,又能满足游戏的游玩体验。

有观点认为,AI智能叙事或许可以达到这种效果。设想一个情境:比如观众(玩家)可以控制一个角色在虚拟世界中行走,当他看到路边有一个漂亮女孩,这时观众(玩家)可能会有无数种反应—比如可以过去搭讪,也可以平静地走过去,或者在她面前突然高歌一曲,或者拿手机拍一张照片,或者在马路对面的咖啡厅坐下来一直观察她,甚至可以假设自己认识她,突然过去叫出她的名字……总之,一千个玩家有一千个处理方法。那么此时女孩的反应便成了重点:在上文提到的交互叙事中,创作者不得不在文本设计阶段就预设非常多的反应,以此构成不同的叙事线,最终成为多线叙事;但即使设计得再多,也总会有限,创作者更无法承受如此之多的预设剧本的工作量,所以有学者提出是否可以基于人工智能机器学习的技术,让女孩角色实时智能地做出反应,那么就会随机出现不同的叙事脉络。也就是说,故事不是预先设计的,而是让AI针对观众在交互节点上的选择,由程序实时生成剧本,如此一来就可以在理论上避免前文提到的“信息冗余”或“信息丢失”。

然而这又产生了一个问题—这种信息即便完整,它的“质量”又会如何?前文例子中女孩角色通过人工智能做出的反应,以及观众(玩家)在她反应之后做出的反应,乃至一直相互反馈下去—能否构成传统意义上的“强叙事”?这个问题其实相当于:人工智能的算法是否可以通过不断的学习,达到媲美剧作家的实时编写剧本能力,并同时将实时产生的剧本实时渲染成VR电影,以保证交互性可以媲美游戏、叙事性可以媲美电影?如果答案是肯定的话,那么确实可以达成这样一个理想的VR电影底层叙事逻辑脉络:智能叙事保证了充分自由的交互性前提下电影般的叙事审美—游戏特征保证了任务驱动的叙事模式—任务驱动保证了VR全景环境中的叙事不会出现信息丢失和冗余的问题。

这个理想很完美,但以当前AI工具的现实条件来说,仍然是無法实现的。当前AI创作的底层逻辑是“模仿”,让AI通过机器学习达到电影级的剧本创作能力是不可能的。还是以上述的女孩故事情境为例,女孩对于观众行为的反应,以目前的技术已经可以做到简单的实时智能回应反馈,相信在不远的未来,这种基于问答的智能反馈应该可以发展得更为完善,但这样的反应会将叙事引导向何方?最终会形成一个有审美价值的故事吗?要回答这个问题,可以类比现实世界(如果这个基于人工智能的女孩对观众的一切行为都有相应合理的随机反应,那么我们可以把她看成真实的人类):当一个人在现实世界中碰到这样一个女孩,会发生有审美价值故事的概率极小。真实世界里每个遇到的人都是“智能”的(同事、同学、亲友或陌生人),但与他们的互动在绝大多数情况下都不会构成有趣的故事,同样地,一个人每天的工作、学习、生活等事件序列,也无法直接构成有审美价值的故事,我们每个人每天的生活和各种行为、活动,都很难成为像“电影般”的精彩故事。也就是说,即使人工智能和机器学习已经高度完备到虚拟世界与现实世界别无二致的程度,一个在里面体验的观众(玩家)通过自发行为而引发的一系列反馈和事件,也很难构成电影故事的跌宕起伏、起承转合。

那么如果给人工智能“投喂”足够多的电影剧本作为样本,是否可以让机器学会剧作法呢?经典的好莱坞剧作法追求的是“建置—对抗—结局”的传统三幕结构[1],以及各种类型片的写作方法,有没有可能构建出一套规则体系?在这个规则体系之下,上文提到的那个女孩的例子,可以在引导之下将叙事朝着“强叙事”的方向引导?这又涉及机器学习的底层逻辑—“模仿”,通过对海量样本的学习,机器逐渐学会构建“类似”的作品。比如近期模仿程度非常高的AI绘画作品,在某些方面其画面效果甚至已经超越一般画手的水平;还有AI写诗、AI生成的简单新闻稿,在一定程度上可以以假乱真。但是机器学习不会超越“模仿”,更不会到达“创作”的水平,因为“创作”是一种“生产未知”的行为,是作者内在的情绪、逻辑和世界观与环境相结合的产物;而机器学习基于的大数据属于“已知的集合”,AI缺少作者的个人思维逻辑,注定了它即便可以创造“未知”,也无法判断某种“未知”的价值,所以它常常会出现匪夷所思的逻辑错误而不自知。比如AI绘画作品中,尽管画风和细节可以达到很高水平,但结构错误的问题却常常出现。这就是因为算法只在图像的像素层面进行学习,而无法学习到其内在的逻辑。同样的道理,在文本学习方面,机器可能会写得“像”一首诗或者“像”一篇新闻稿,但它无法掌握创作的真正方法。就像AI绘画能够辅助画师创作一样,AI写作也只能作为编剧创作的“辅助者”,在剧作结构、特定桥段和资料收集等方面提供帮助,它会提高效率,但无法建构真正的“叙事”。

当代AI也许可以通过即时运算在一定程度上减少VR电影中叙事信息的冗余,但AI主流算法是基于“模仿”,这个底层逻辑决定了AI创作也许可以通过“即时性”来弥补VR电影中的“信息丢失”,但也会因无法应付高度逻辑化的剧本创作而降低叙事的质量。

结语

目前大众对VR电影的兴趣,某种程度上是基于新鲜感而产生的,因此重要的是当这种新鲜感退去以后,VR电影作为一种艺术表现形式能否立得住,并在内容与形式之间形成高度的耦合,进而形成自己独特的语言—目前看,这一点是存疑的。以叙事为目标的VR电影中,存在一种逻辑困境—叙事和交互之间的博弈。不仅仅是狭义上的交互,包括VR全景观看这种广义上的交互行为,都会对故事的叙事审美进行消解,无法像传统叙事手段(影视、图画、文字)那样达成人类一直以来传承的“讲故事”的审美效果。换句话说,VR电影在提升观众的沉浸感的同时,也消解着叙事价值。在这样的底层逻辑下,对于侧重剧情、强叙事的影像类型,VR电影恐怕不是最佳的载体。

从这种逻辑推演中可以得出如下结论:VR电影的创作方向应该侧重沉浸式体验的弱叙事类型,比如恐龙时代体验、月球行走体验和海底漫游体验等。这也是近两年国际电影节VR单元此类作品逐渐增多的原因之一,比如2022年戛纳国际电影节上获得“最佳VR叙事奖”的《徒手攀岩人》(The Soloist),便是着重表现主角在阿尔卑斯山攀岩的纪录片,主人公在岩壁上徒手攀巖时,观众从旁边的全景摄影机视角看过去,能够深度体验和沉浸在这种危险的极限运动当中,并与主角产生高度共情。尽管在这个纪录片中也有对主角的访谈,但那些部分用全景观看的意义并不大。就整部影片而言,其核心是徒手攀岩的体验,而非叙事(图4)。

尽管一定会有个别VR电影作品以某种特殊的手段(如旁白)达到较好的叙事目的,但宏观上作为一种媒介载体,VR更适合沉浸体验式的内容,难以成为继电影之后又一种成熟的“叙事媒介”。即使未来会有一种被称之为“VR电影”的电影形式,但其与传统电影的美学追求也必然是不同的,传统电影更擅长“讲故事”,VR电影则更擅长“营造体验”。换句话说,如果创作者的目的是让观众去“体验”某种情境,那么叙事在里面就只是“副产品”,此时VR电影会成为上佳的媒介;如果创作者是冲着叙事的目标而去,那么选择银幕电影的形式可能更好。

责任编辑:赵东川