低剂量自适应迭代重建技术在颅面部联合外伤CT检查中应用

马文灿,陶晓飞,丁智超,韩福生,宋洋洋,杨璨嘉,彭恋,李亚新

颅面部联合外伤是临床常见急诊类型,及时、准确地诊断对评估病情严重程度、选取治疗方案、预后预判等至关重要[1]。CT是一种数字化横断面成像技术,与磁共振相比成像快、经济性高;与X 射线相比组织不重叠、密度分辨率高,所以成为颅面部联合外伤一种主要的影像学诊断工具[2]。根据既往报道,CT可有效检出颅脑外伤和骨折情况、面部骨折、出血等[3-4]。但颅面部联合外伤病人病情复杂,治疗时多采用多学科会诊,治疗后常需复查CT,以评估治疗效果、病情变化等,从而对临床后续决策起到指导作用,但这会增加受检者所受辐射剂量,对身体组织和器官造成潜在危害,尤其是眼晶状体、甲状腺等对射线敏感器官,因此如何在保证诊治前提下,最大程度降低辐射剂量成为影像学科医师关注的一个问题[5]。经检索发现,目前关于颅面部联合外伤CT 诊断报道[6-7]较多,虽有学者尝试降低CT 扫描剂量,但因缺乏与常规CT 扫描的对照,导致可借鉴性较差,且鲜见低剂量CT扫描下不同低剂量水平的对比研究,尚不明确能保证图像诊断需求的剂量下限值,同时如何设置扫描参数可准确控制扫描剂量和图像质量仍有待探讨。基于以上背景和意义,本研究首次尝试探讨低剂量CT与常规剂量CT在颅面部联合外伤中的应用价值,以期为临床诊断提供循证参考。

1 资料与方法

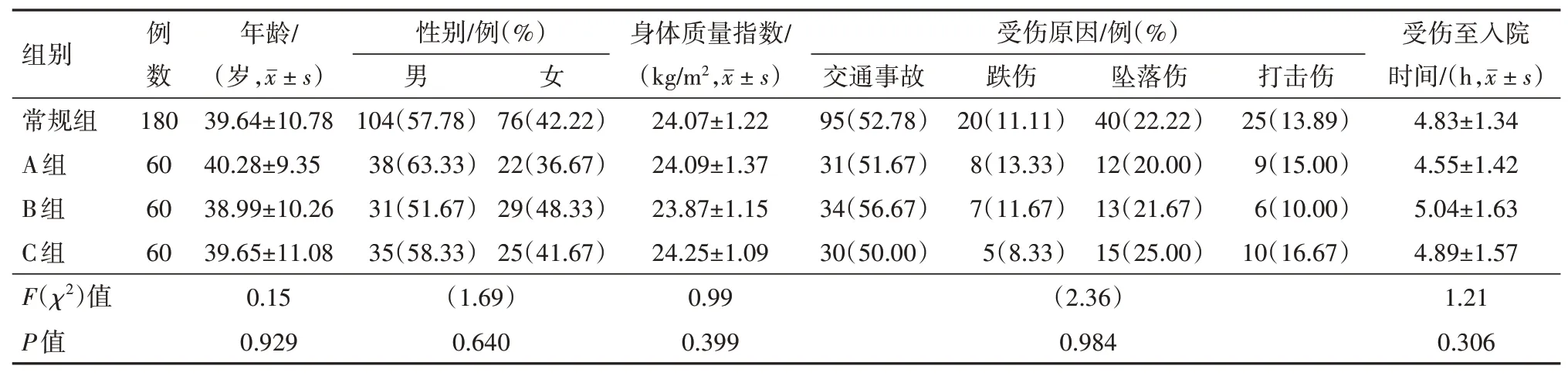

1.1 一般资料选取2019 年2 月至2021 年12 月承德市中心医院收治的180例颅面部联合外伤病人作为研究对象。纳入标准:①有颅面部外伤史,伴有头痛、恶心、头晕、面瘫、眼球运动受限、鼻腔流血、听力降低等症状,有影像学检查需求;②可积极配合研究;③因病情、治疗等,需复查CT 者;④病人及其家属自愿签署知情同意书。排除标准:①备孕期、哺乳期、妊娠期者;②精神疾病者;③头面部有金属异物者。均行常规剂量CT扫描(常规组),在复查CT 中按照随机数字表法将病人按照1∶1∶1 均分为A 组(n=60)、B 组(n=60)、C 组(n=60),各组性别、年龄等比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。本研究获病人或近亲属对研究方案签署知情同意书,符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》相关要求。

表1 颅面部联合外伤病人180例一般资料比较

1.2 方法

1.2.1CT检查 颅面部扫描采用Philips Brilliance i型128 排CT,根据最佳噪声指数(noise index,NI)和自适应迭代权重组合方式调整扫描剂量,全组病人均行常规剂量CT 扫描:NI 结合30%自适应迭代重建,在复查CT(与初次扫描间隔<24 h)A 组:NI25 结合40%自适应迭代重建;B 组:NI30 结合50%自适应迭代重建;C 组:NI35 结合60%自适应迭代重建。均使用同一设备进行扫描,层厚5 mm,管球转速0.5 s/r,管电流10~500 mA,层间距5 mm,螺距1.375∶1.000,管电压120 kVp。

1.2.2图像分析 使用Philips IntelliSpace Portal,V9.0 工作站重建图像,①辐射剂量计算:受检者剂量容积指数(CT dose index of volume,CTDIvol)、扫描长度(length,L),剂量长度乘积(dose length prod‑uct,DLP)=CTDIvol×L,有效剂量(effective dose,ED)=DLP×k,其中k=0.002 3。②图像客观评价指标:对比信噪比(compare signal-to-noise ratio,CNR)、信噪比(signal-to-noise ratio,SNR):在侧脑室上方半卵圆中心层面测量脑中线两侧白质CT 值并取其均值(CT白质),在双侧侧脑室内测量脑脊液SD 值并取其平均值作为图像噪声(noise,N)指标,在病灶最大层面测量CT 值平均值(CT病灶)和标准差值(SD病灶),所有层面ROI=0.2 cm2。以上所有数据由同一操作者每例测量三次,并取其均值作为最终数据。SNR=CT病灶/N,CNR=(CT白质-CT病灶)/N。③图像质量主观评价[8]:1 分(差):完全不能用于诊断,图像模糊、解剖结构无法辨认;2 分(差):不符合诊断要求,图像伪影大,解剖结构难以辨认;3 分(可):基本符合诊断要求,断层图像可见1~2 处伪影,图像显示尚清晰;4 分(良):可符合诊断要求,无明显噪声,图像显示清晰;5 分(优):完全符合诊断要求,无伪影,重建图像平滑、连续,图像显示清晰。满意率=(优+良+可)/总例数×100%。

1.3 观察指标①比较各组扫描时间、CTDIvol、L、DLP、ED。②比较各组CNR、SNR。③比较各组图像质量主观评价效果。

1.4 统计学方法数据采用SPSS 24.0分析,计数资料用例(%)表示、χ2检验,计量资料采取Bartlett方差齐性检验与Kolmogorov-Smirnov正态性检验,均确认具备方差齐性且近似服从正态布,以±s表示,多组间比较以单因素方差分析,两两比较以LSD-t检验。检验标准α=0.05,计数资料多组间的比较,在进行两两比较时,使用调整后的检验水准α´,α´=α/[n×(n-1)/2],其中n为组别数,本研究α´=0.008。

2 结果

2.1 扫描时间、辐射剂量扫描时间:C 组A 组>B 组>C 组,两两比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 颅面部联合外伤病人180例扫描时间、辐射剂量比较/± s

表2 颅面部联合外伤病人180例扫描时间、辐射剂量比较/± s

注:CTDIvol为受检者剂量容积指数,L为扫描长度,DLP为剂量长度乘积,ED为有效剂量。①与常规组比较,P<0.05。②与A组比较,P<0.05。③与B组比较,P<0.05。

?

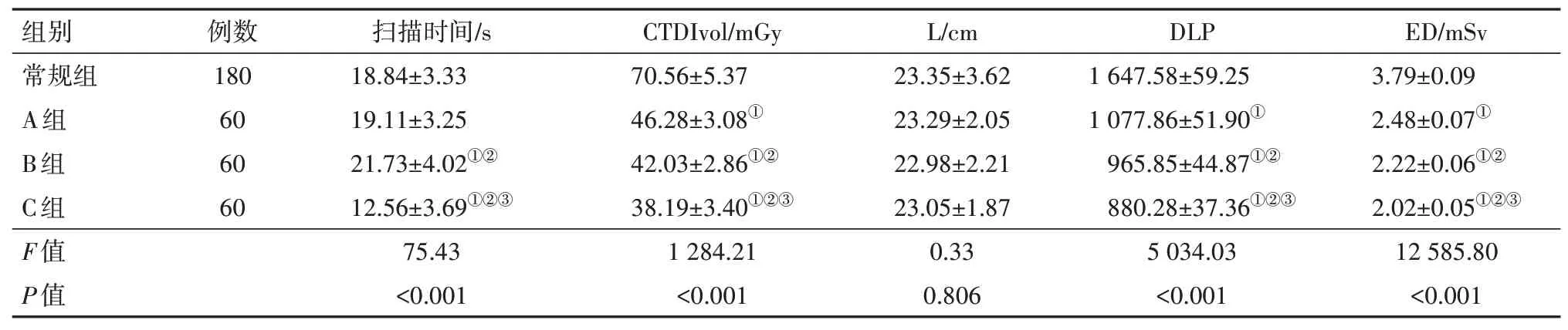

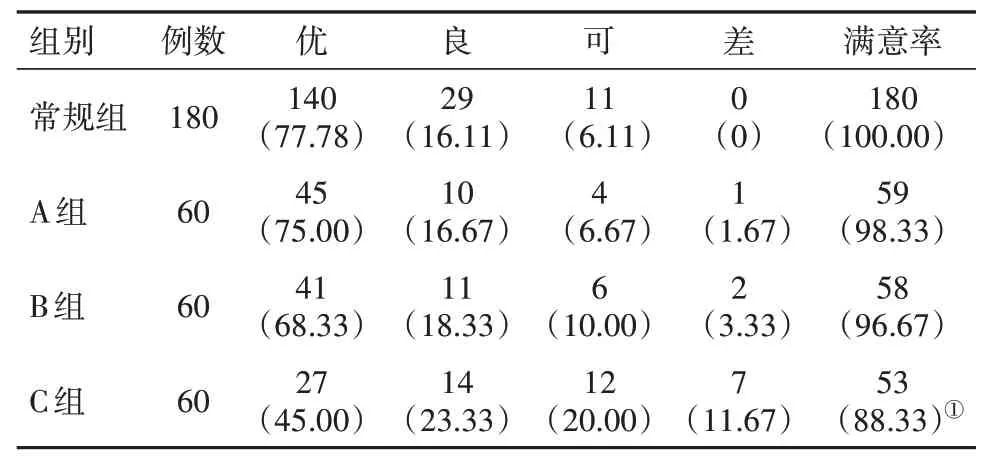

2.2 图像质量客观评价参数各组CNR比较,差异无统计学意义(P>0.05);SNR:常规组>A 组>B 组>C组,两两比较均差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 颅面部联合外伤病人180例图像客观评价参数比较/± s

表3 颅面部联合外伤病人180例图像客观评价参数比较/± s

注:CNR为对比信噪比,SNR为信噪比。①与A组比较,P<0.05。②与B组比较,P<0.05。

?

2.3 图像质量主观评价A 组、B 组满意率与常规组比较,差异无统计学意义(P>0.008);C 组满意率低于常规组(P<0.008)。见表4。

表4 颅面部联合外伤病人180例图像质量主观评价比较/例(%)

病例1,男性,66岁,外伤后入院检查,初次检查采用常规剂量280 mAs,120 kV,诊断结果为右侧大脑半球多发脑挫伤,右侧额颞颅板下血肿,蛛网膜下腔出血,三组不同剂量检查对照显示,图像质量无明显差异。见图1。

图1 病例1脑外伤检查CT图像:1A为入院检查行常规剂量扫描;1B为第一次复查,行低剂量扫描,较常规剂量降低20%;1C为第二次复查,行低剂量扫描,较常规剂量降低25% 图2 病例2右侧额颞硬膜下血肿不同剂量检查CT图像对比图:2A为入院检查,行常规剂量扫描;2B为第一次复查,行低剂量CT扫描,较常规剂量降低30%

病例2,男性,56岁,因外伤入院,初次检查采用常规剂量280 mAs,120 kV,诊断结果为右侧额颞硬膜下血肿,两组不同剂量检查对照显示:图像质量无明显差异。见图2。

3 讨论

数据显示,对普通人来讲,人体每年正常天然辐射摄取量是每年2.4 mSv,而接受一次头颅CT,辐射剂量约为4 mSv,相当于一般人20 个月所积累的自然辐射剂量[9]。随着以病人为中心人文思想的深化,辐射剂量防护已成为现阶段医疗影像学检查关注的一大热点。

由于颅面部联合外伤涉及解剖结构复杂,手术风险大、不易处理,且为了观察颅面损伤变化,病人在整个诊疗过程中会进行多次CT检查,所受到的辐射也随之增加,因此考虑采用低剂量CT 扫描方法。本研究结果显示,CTDIvol、DLP、ED:常规组>A组>B组>C 组,提示与常规剂量CT 扫描相比,A、B、C 组病人辐射剂量依次降低,C 组病人辐射剂量最小。针对低剂量CT扫描,国内外已有采用自适应迭代重建降低辐射剂量的相关报道[10-11]。May 等[12]纳入了52例胸部CT扫描病人,发现使用自适应迭代重建可将增强胸部CT 的剂量减少50%,且不会影响图像质量,可作为减少辐射暴露的一个强大工具。辐射剂量、图像显示质量、噪声之间需要实现一个较好的平衡与配置,单纯增加NI 可减少辐射剂量,再结合合适的自适应迭代权重即可保证图像质量[13-14]。不同器官和组织NI、自适应迭代最佳权重值亦不相同[15-16]。本研究A 组NI25 结合40%自适应迭代重建、B 组NI30 结合50%自适应迭代重建、C 组NI35结合60%自适应迭代重建,结果显示,与常规剂量CT 扫描相比,A、B、C 组辐射剂量依次降低,可见从辐射防护角度出发,均有临床可行性。

根据国际放射防护委员会提出的辐射防护三原则,既不影响图像质量,又使辐射剂量减少的扫描方法即为合适合理的[17-18]。本研究结果显示,SNR:常规组>A 组>B 组>C 组,提示常规组SNR 最高。首先图像质量应以解决实际问题为准,在不影响疾病诊断前提下,可允许适度噪声存在,原因在于,噪声主要影响低对比度分辨率,高对比影像可容忍一定噪声水平[19-20]。如高密度脑出血大病灶在一般声像质量情况下仍可获得较高检出率。从主观角度评价,C组满意率低于常规组,A 组、B组满意率与常规组比较,差异无统计学意义,说明C组图像质量欠佳,A 组和B 组图像质量满意。结合上文剂量分析结果可知,B 组NI30 结合50%自适应迭代重建能满足高质量图像和低辐射剂量的双重要求,用于颅面部联合外伤的诊断最佳。

另对因病情必须进行多次CT扫描时,若受检者颅脑有明显病变,首次CT常规剂量扫描诊断已经明确,不存在细小、轻微病变,再次复查主要是对水肿、脑中线、病灶大小等进行观察,可在上次降低剂量扫描图像获得满意后,再次复查才可继续降低辐射剂量扫描。临床实际工作中,病人病情复杂,且不同个体异质性强,必要时应不求最好的图像质量,只求满意的诊断结果,灵活运用。值得注意的是,本研究还发现,B 组扫描时间最长,但由于扫描时间均以秒计量,对临床影像扫描时效性影响较小,故在可接受范围内。本研究局限之处在于,未观察不同管电压对辐射剂量影响,有待后续设置不同管电压,通过观察比较其图像质量和辐射剂量,来确定其最佳参数。

综上所述,CT扫描中,NI30结合50%自适应迭代重建能满足高质量图像和低辐射剂量的双重要求,可作为颅面部联合外伤的一个最佳诊断参数组合。