观《南都繁会景物图卷》论明代广告之市民文化 王艺晓

摘 要:观画论文化,通过艺术与史料结合的分析方法,详解《南都繁会景物图卷》中的招幌广告,还原明代商业广告整体水平。并且立足于广告受众即“消费者”的角度,通过明代消费水平、消费需求、消费风尚三级跃升的剖析,洞察市民文化反对传统、反抗蒙昧、反叛禁欲的内涵。

关键词:明代广告;《南都繁会景物图卷》;市民文化

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2023.08.029

《南都繁会景物图卷》(以下简称“《图卷》”)是描绘明代陪都南京城市商业兴盛的写实绘画长卷,是研究明代市民文化的重要图像资料,被称为明代的“清明上河图”。其画面的谋篇布局亦与《清明上河图》相似,右以郊野景致入画,浓墨重描于街市景象,将繁荣的南京商业活动收入画中。其中上百种店铺招幌广告最为引人入胜,且招幌文字所呈现的商业特征更加明显,品牌意识和经商理念跃然纸上,使明代广告成为古代广告史研究中的鲜明案例。

现有明代广告的研究聚焦于某特定媒介、特定领域、特定报刊、特定地区、特定商业团体等,取得了广告特点、形成原因以及宏观环境相关的研究成果。但是,对于当时市民文化方面的研究仍有留白。广告的本质是应对商业发展和市场竞争,以提高销售为目的,面向民众的一种宣传方式。民众是广告的出发点,也是落脚点。因此,本文观画以观世,论画以论文化,透过古代商业最具代表性的视觉形象—招幌广告,以其艺术外延研究市民文化内涵,发掘驱动古代广告发展的内生动力之市民文化诱因。

1 南都繁会,广而告之

明代商业广告具有承上启下的文化地位。其上承宋元、下启清代,在数量上大幅增加,在形式和内容上推陈出新,形成招幌广告、市声广告、诗歌楹联广告、图书广告遍地开花的景象。民俗学家曲彦斌在《中国招幌辞典》中定义:“招幌是‘招牌’与‘幌子’的复合统称,是工商业向社会宣传经营内容、特点以及档次等信息的媒介,是以招客为目的的标志性广告方式,是以视觉为传播的广告和民俗语言艺术。”①招幌结合多种视觉符号,通过文字、图形、色彩的多重组合传达店铺的商业信息。依据《图卷》中幌子的文字内容将其分为以下几类:

标识类:以区隔营业内容、标识产地、界定销售方式为主要文字信息的简单型文字幌。画中无论行商还是坐贾均有此类幌子应用。“行”意为行商或行营,是流动性、临时性的经营方式。例如:“牛行”“骡行”等禽行幌子都是以营业内容结合营业方式为字;“走海倭子进宝”以进口产地为标识。坐商店铺如“名茶发客”“人参发兑”,以售卖商品名称后缀销售方式为文字幌。

祈福类:表达百姓对美好生活的向往,是初俱文化张力的文字幌。例如,禽行旁“五谷丰登”“吉庆有余”“太平有象”等幌子营造出的盛世景象。

品牌类:通过店铺专有名称体现差异化品牌经营的新型文字幌。不仅有“立记川广杂货”“张楼”等以商铺主人姓氏为名称的招幌,也有“万源号通银商铺”“川广云贵德森字号”等选用吉祥文字,寄托商家期望的字号。

修饰类:以修饰性文本或形象强化商业特征,彰显古代审美情趣的文字幌。既有“极品官带”对商品等级的强调,也有“粮食豆豉老行”对老字号的推崇,更有“东西洋货俱全”对商品范围夸张性的修饰。除文字修饰之外,“极品官带”“京式靴鞋店”文字幌上方官带和靴子的图案修饰也呈现了新的视觉效果,图案形象的加持使宣传更加直观。

理念类:描述店铺商业经营理念的文字幌。图中“万源号通银商铺”字样下“出入公平”四个大字引人注目,宣传了万源号在经营中贯彻交易公平的商业理念。

2 消费升级,风尚嬗变

明代商业广告的繁荣与社会经济环境息息相关。伴随“惠商”政策的出台和赋役折银化的全面开展,明中叶形成了以私人工商业为主体的商品经济以及商业性集镇。在这些新型城镇中常住的工商业者,形成了庞大的市民和市民阶级。商业竞争接踵而至,市民“请”幌,并面向市民而“招”。从市民的角度对比宋代《清明上河图》的招幌广告,分析《图卷》中明代消费行为和特点的变化,探究市民文化形成的经济基础。

2.1 消费水平的提高

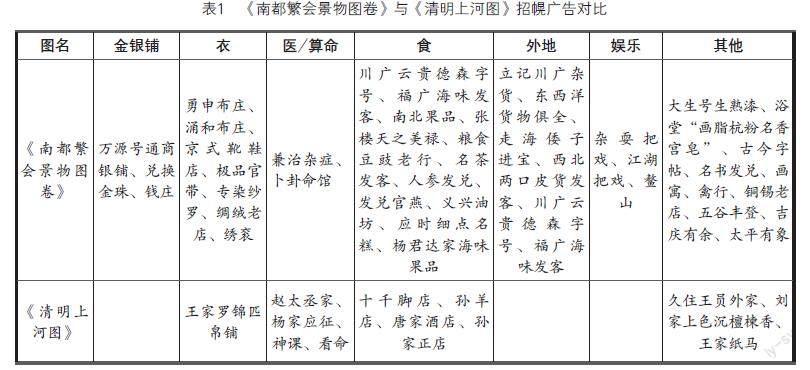

参考表1,明代的商品经济实现了质和量的飞跃,经营范围扩张,消费能力日增,市民消费水平呈现快速上升趋势。

首先,从商品经营的范围来看,明代招幌数量和种类的增加,体现了明代商业品类繁荣、商铺昌盛的特点。宋代《清明上河图》中招幌仅30余处,涉及营业范围并不全面。而《图卷》描绘了109种招幌,星罗棋布的文字幌涉及从金银铺到衣食住行的各个方面。明正德《江宁府志》中所记载的南京商业铺行有104种,且一行多户,市民生活的需要完全可以通过市场购买的方式获得。上至北方的果品,下至福广的海味,东至日本的进宝,西至张家口的皮货,都被南都收入囊中。全国性和海外的商品经营范围扩张及跨区域性的商品流通促进了消费市场的扩大。

其次,明代高等级商品出现并成为市场的重要组成,质量升级体现了市民消费能力的提高。服饰方面,从锦帛到纱罗和绸绒,体现了商品等级的提高,并且出现了靴鞋和官带的专卖店。复合产品经营相比单一商品经营更具优势,因此专卖店需有更高的品质才能在竞争中突出重围。食品方面,《图卷》中出现了官燕、人参、宫皂等奢侈品。据叶梦珠《阅世编》记载,明代燕窝每斤银8钱,大绒每匹10丈价高达银100两②。此类物品在市井中繁荣流通,再次佐证了市民消费能力的突飞猛进。

2.2 消费需求的升级

依据需求层次理论,价值和审美需求取代生存需求成为市民消费的行为导向。观画中文字幌,可见市民对“上品”的极致向往。对比宋代店主姓氏后缀营业内容的招幌广告,明代出现了如“极品”“老行”“名茶”等修饰类招幌。此类修辞证实了明代商品经济繁荣背景下商品竞争加剧,由此出现了商品等级的划分,显示了市民逐渐产生对优质商品的追求。

对“上品”的消费中同样包涵市民对美好生活的祈愿。一方面,祈福类和品牌类文字幌表达了对承平盛世的向往。以“万源号通银商铺”为例,字号可释义为财源广进达以万计,包涵生意兴隆的寓意。另一方面,理念類和品牌类文字幌引入了儒家“仁义”的价值观。如《图卷》中“出入公平”“德森”“义兴”等文字都将道德观念融入字号,与孟子“义利之辨”中以义取利的价值观一脉相承。

图案或纹饰装饰的招幌亦是古代审美情趣的重要体现。“京式靴鞋店”文字幌(图1)上方靴子的图案依稀可见。据《燕京杂记》记载,明代北京城已有著名的鞋铺,但年代久远无图像资料可考。以清代咸丰三年(1853)创立的“内联升”鞋店招幌(图2)为补充,其形式制样是对明代的继承发展。“内联升”文字幌中,“内”指大内即宫廷,“联升”示意连升三级,文字下方图案中官靴踏在祥云之上,平步青云的内涵不言而喻③。招幌设计通过具象化的展示,表达着当时学而优则仕的价值观以及吉祥象征的审美趣味。

一店一幌,拼凑出市民生活的全貌。《图卷》还原了明代商品日益细分化、品类逐步等级化的市场状况。因此,在物质上,市民萌发出对更高品质商品的需求;在精神上,义利同趋的价值观念、祈愿吉祥的审美趣味成为消费活动的内生动力。

2.3 消费风尚的改变

金融意识觉醒,拜金主义盛行。《图卷》中“万源号通商银铺”“兑换金珠”等钱庄出现,可知明代用于商品买卖的金融交易之频繁。明代实行银钱并行的双轨制,银钱比价差异每日浮动,用以兑换铜钱的金融组织应运而生。明代一些当铺也经营铜钱兑换业务,并以此操纵银钱比价。据记载,晚明徽人、福建人在南京开当铺达500家。卖家在经营中唯利是趋,买家在消费活动中比价议价,金融市场的活跃必将唤起市民金融意识的觉醒。

奢靡之风蔚然,拜物主义起兴。《图卷》中“绣衮”的牌坊赫然立于街市中央,“衮”是指古代君王的礼服。坊内一处店铺招幌为“鲜明绒线发客”,牌坊下站着两个衣着华贵头戴官帽的人物,可见这个绣坊在当时的重要地位。服饰的奢华之风在明代文献中比比皆然,如顾起元曾言:“家才儋石,已贸绮罗;积未锱铢,先营珠翠。”④

世俗享乐丰富,享乐主义蔓延。观画中,手持“杂耍把戏”“江湖把戏”幌子的江湖艺人招摇过市,唱戏的小船泛舟湖上,舞狮的队伍穿街走巷,庞大的鳌山灯华丽夺目,观戏的市民络绎不绝。范濂在《云间据目抄》中也不吝笔墨记述了“乘舆画舫,笙歌戏曲、外婆帮闲”⑤等靡然成风的享乐景象。《图卷》中虽未拨墨于娼妓业的娱乐内容,但明代众多史料可证实江浙一带娼妓业达到前所未有的繁荣。如张岱在《陶庵梦忆》里描写:“秦淮河房,便寓、便交际、见淫治、房值甚贵,而寓者无虚日。”⑥

3 市民文化,挣扎反叛

商品经济的高涨孕育了新鲜的市民文化,市民以充满张力的消费活動反抗封建社会的“正统”。但是空前绝后的商业笔墨并未勾勒出具有现代色彩的“千里江山”,破旧出新的市民文化也未能逃出封建传统的藩篱。

3.1 反对传统,打破人级

中国传统文化尚俭禁奢,消费思潮和风尚造成市民与传统价值观念的疏离。嘉靖年间,上海学者陆楫提出崇奢侈黜俭论,主张:“盖俗奢而逐末者众也,市易者正起于奢,使其相率而为俭,则逐末归农矣,宁复以市易相高耶。”⑦

市场要素模糊了“四民”的边界,松动了封建社会的阶级秩序。“士、农、工、商”四民的区分在古代极为分明,严苛的户籍制度也限制了阶级的流动。但是消费水平的提高扩大了市场规模,尤其是手工业的发展,雇工制法和“班匠银”取代了以往世代继承的匠籍,手工业者加入市民群体成为消费的新动力。市民消费风尚的改变使商人群体不断扩大,商人地位提高,弃农改商、弃儒服贾等趋富动向尤为瞩目,甚至明中叶以后,宗室“经纪贸易与市民无异”⑧。文人士族向商业的流动,使明代阶级差异松动,一定程度上撼动了封建社会固化的阶级秩序。

3.2 反抗蒙昧,解放人性

文化交融,促进思想解放。明中后期跨区域的商品流通以及海外商品的输入,将具有区域特色的文化和海外开放的文化带入城市。商业流动性增强以及商业财富的累积,户籍制度为商人开设了绿灯,负贩行商实现了落迁定居,非本地户籍等外来人在全国大小城镇中成为市民的主体⑨。商帮作为外来文化的载体,为当地居民展示了具有地域或宗族特色的性格和形象,如晋商的关公信仰、洞庭商人的钻天精神等。多样文化聚集在商业发达的集镇,使市民文化在摩擦碰撞中实现交融,达到一定的思想解放作用。

关注人性是市民文化的另一个重要特征。观画中文字题幌,为迎合市民而作。吉祥文字的字号和纹饰图案皆为满足市民的价值需求与审美需求。不仅商业活动关注市民,一系列文化活动也将目光投向市井小民的生活。一系列颇有现实主义风格的“市民文学”崛起,冯梦龙的“三言”、汤显祖的“临川四梦”,都将活灵活现的小人物呈现在大众视野中,将人性的真情表达得淋漓尽致。

3.3 反叛禁欲,肯定人欲

《图卷》中歌舞升平的南都景象充斥着人欲的满足。明代心学家李贽主张:“穿衣吃饭,即是人伦物理,除却穿衣吃饭,无论物矣。”提出:“夫私者,人之心也。”李贽不仅肯定了物欲,也充分给予私欲以正当性。市民的纵欲无疑是对程朱理学“灭人欲”的反叛。明代思想家何心隐认为人欲出于“性”,人们追求欲望是合乎人性的,因此缓和了“天理”与“人欲”的绝对对立⑩。即便如此,明初开始便有抑奢之治,两京苛税一直居高不下。至明末,由于商业利润的易得和可观,受到朝廷的暴敛,商业和商贾们被空前摧残,曾经沧海的商业城镇也难逃“里巷小民十分凋敝,有资产一空者,有鬻子女者,有散之四方者,而相时富室不复有矣”k的末路。

4 结语

中国传统招幌是古人在一定的社会经济条件下,因社会生存发展的需要创造的一种民俗文化现象,不仅是具有实际功能的信息传播物料,亦是承载古代市民文化的标识性符号。本文通过对《南都繁会景物图卷》中招幌文字信息的整理,归纳出标识类、祈福类、品牌类、修饰类、理念类五种类型。并通过与宋代《清明上河图》的对比以及史料结合的分析方法,得出明代市民消费水平提高、消费需求升级、消费风尚改变的结论。以消费活动的研究为基础,深入浅析明代市民文化的内核。市民以新鲜的文化血液挑战正统权威,发出对程朱理学的反叛。明代商品经济和广告文化对后世的影响深远,多姿多彩的广告形式将明代商品营销推向顶峰,并且广告承载的价值观念和审美取向也是研究明代文化的重要资料。

注释

①曲彦斌.中国招幌辞典[M].上海:上海辞书出版社,2001.

②叶梦珠.阅世编:卷七:食货[M].北京:中华书局,2007:161,163.

③侯燕.中国传统招幌的发展衍变及现状研究[D].杭州:浙江工商大学,2012.

④顾起元.客座赘语[M]//南京出版社.南京稀见文献丛刊.南京:南京出版社,2009.

⑤范镰.云间据目抄:卷二:纪风俗[M].上海:进步书局,1935.

⑥张岱.陶庵梦忆[M].上海:上海书店,1982:32.

⑦陆楫.蒹葭堂杂著摘抄[M]//巫宝三.中国经济思想史资料选辑(明清部分).北京:中国社会科学出版社,1990:132-133.

⑧明旭.明代徽商“贾而好儒”现象的研究[D].杭州:浙江大学,2012.

⑨戚阳阳.明代户籍法律制度与社会流动[J].人民论坛,2015(20):190-192.

⑩周克虎.明代江浙地区奢靡风气研究[D].宁波:宁波大学,2017.

k毕自严.度支奏议:广西司卷一:题覆尽革佥商改为召买折价疏[M]//《续修四库全书》编委会.续修四库全书.上海:上海古籍出版社,2002:588.