江西省崩岗现状及治理对策

袁 芳,胡 松,文 慧,宋月君

(江西省水利科学院,330029,南昌)

崩岗是水力、重力综合作用的产物,是我国南方红壤地区最严重的土壤侵蚀类型之一。根据江西省2022年崩岗调查成果,从崩岗侵蚀现状、问题短板和治理对策等3 个方面进行分析探讨,为推进崩岗治理工作提供参考。

一、江西省崩岗侵蚀现状

1.江西省崩岗数量及分布情况

2022年,江西省参考2005年江西省崩岗调查相关技术路线,采用亚米级影像目视解译与无人机实地调查相结合的方法,全面开展了江西省崩岗侵蚀空间分布调查。根据调查成果,江西省现有崩岗1.7万座,崩岗总面积30.66 km2,分布范围涉及6个设区市,共计58个县(市、区)、319个乡镇。其中,赣州市的崩岗面积最大、数量最多,其主要分布于赣县区、兴国县、上犹县等,占江西省崩岗总面积和总数量的79.84%、78.42%。

崩岗从形态上可分为瓢形、条形、爪形、弧形和混合形等5 种基本类型。调查结果显示,5 种基本类型在江西省均有分布,以瓢形、混合形崩岗分布范围较广、数量较多。其中,混合形崩岗面积占全省总面积的77.76%,数量占全省崩岗总数量的79.43%。

2.江西省崩岗风险评估

崩岗风险评估对预防崩岗危害、实施精准治理具有重要意义,建立崩岗风险评估模型可以预测崩岗发生危害程度及主要空间位置。崩岗发育不仅受自然因素的驱动,人为因素也是加速或减缓崩岗发育的重要要素。

针对江西省崩岗分布现状、侵蚀成因及其危害影响对象,利用文献频数法和关键词统计,分析各指标与崩岗发生之间的联系,最终根据风险来源选取10个指标分别作为侵蚀风险评估指标和危害风险评估指标,具体如表1所示。邀请长期从事崩岗侵蚀研究的18名专家,利用专家打分法对各项指标贡献的权重进行打分,经汇总统计后取平均值作为各评估指标的权重赋值。

表1 崩岗风险评估指标

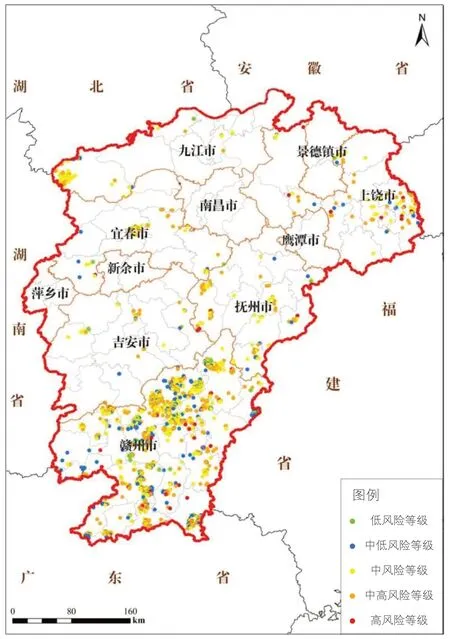

在ArcGIS10.6平台下,利用加权叠加分析对各项指标进行处理,得到最终风险评估值,按等距划分原则,将风险等级划分为5级,得到江西省崩岗风险分级情况分布图(见图1)。根据崩岗风险值分布统计,江西省不同等级崩岗数量分布如下:中风险(6993座)>中高风险(4437座)>中低风险(4155座)>高风险(954座)>低风险(510座)。其中,高风险等级崩岗集中分布于赣州市赣县区、兴国县、信丰县以及寻乌县等;中高风险等级崩岗集中分布于赣州市东北部和西南地区;中风险等级崩岗主要分布于江西省南部及江西省西北部,分布面积较大的县域有修水县、兴国县、赣县区等。

图1 江西省崩岗分布及风险等级

二、存在问题及短板

1.谋划不足,发力点不够清晰

作为治理的“硬骨头”,地方治理积极性和决心不足,统筹谋划崩岗治理工作进度滞后,对崩岗侵蚀现状掌握不足,治理缺乏针对性与精准性。

2.系统思维不强,治理模式较为传统

治理多以生态修复为主,模式传统单一,与乡村振兴、休闲旅游、科普体验、产业发展等结合不够。

3.监测缺失,信息化应用不足

全省崩岗侵蚀监测点缺失,相关监测工作尚未开展,无法支撑水土流失动态监测。全省崩岗“一张图”还未实现,信息快速获取、实时动态分析、行政技术管理等方面的信息化技术应用明显不足。

4.投入渠道较少,协同化尚未落实

崩岗治理无专项资金投入保障,投入标准有限。在崩岗治理中,多部门治理、社会力量参与的合力还未形成,崩岗区域生态环境亟待治理改善。

三、江西省崩岗治理对策

1.指导思想

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和修复,按照轻重缓急、有序消除和降低崩岗风险等级的原则,采取差异化崩岗治理模式,实行措施体系“高低配置”,治理过程“全方位防控”,最终实现崩岗区域山水同治及优质生态产品价值的持续产出。

2.总体方略

(1)提前谋划,结合侵蚀风险统筹治理

全面开展崩岗特性分析,结合崩岗风险评估,摸清崩岗侵蚀风险情况,根据以人为本的原则,确定崩岗治理重点和治理排序,统筹推进全省崩岗防治任务。

(2)综合防治,全面提升治理效益

东,表示日出的方向,与“西”相对,诗云:“嚖彼小星,三五在東。”(《诗·召南·小星》)西,则表示日落的方向,“自西徂東,靡所定處。”(《诗·大雅·桑柔》)“东西”最早出现时也表示方位,与“南北”相呼应。

贯彻落实系统治理理念,以小流域为单元,充分衔接乡村振兴、流域生态环境治理、农村产业发展等,全面提升崩岗治理效益和示范带动作用。

(3)因地制宜,采取差异化治理模式

根据崩岗侵蚀特点、区位条件和经济社会需求等,采取差异化的治理模式,满足当地百姓实际需求。

(4)加强科技引领,提升监管监测能力

强化科技创新,充分运用卫星遥感、无人机、物联网等高新技术手段,实现崩岗信息动态监测、监管。

3.治理模式

坚持“三优”选取模式,优先选取风险等级高的崩岗区域;优先选取地方政府重视、部门协同好、治理投入有保障的崩岗区域;优先选取生态恢复需求迫切的崩岗区域。

(1)生态防护型崩岗治理模式

对于分布零散、面积较小、治理需求以恢复生态环境为主、对人民群众生产生活影响较小的崩岗区域,适宜采取生态防护型崩岗治理模式。以改善区域生态环境为主要目标,按照“上截、中削、下堵、内外绿化”的措施布局,拦截上方坡面径流,将治坡与治沟相结合,修建谷坊等拦截崩积物,通过乔灌草立体建设快速覆绿,有效恢复崩岗区域水土保持生态功能,恢复周边农田生产能力,保护和修复崩岗区域生态环境。

(2)高效开发型崩岗治理模式

对于分布集中连片,交通位置良好,治理资金有保障,对土地资源产出需求较大,有一定产业基础,能落实管护主体的崩岗区域,适宜采取高效开发型崩岗治理模式。以治理改善区域生态环境和提升经济发展水平为主要目标,充分结合县、乡、村相关规划,按照系统治理思维,保护山上植被、涵养水源,崩岗区域整地挖沟、种植经果。通过培育特色产业和开展河道生态修复,形成生态、景观、功能、经济一体化综合防护体系。

4.治理路径

(1)政府重视是推动崩岗治理的坚强保证

各级政府不断强化崩岗治理工作主体责任意识,牵头抓好崩岗治理各项工作,相关职能部门密切配合,落实“大水保”工作机制要求,充分衔接江西省乡村振兴、美丽乡镇建设、生态移民新村建设、国土绿化五年行动方案等项目推进崩岗治理工作。

(2)以人为本是崩岗治理的不竭动力

按照山水林田湖草沙系统治理理念,将崩岗治理与农林开发相结合,建设现代农业基地;与乡村旅游、乡村振兴相结合,打造农事体验、休闲观光基地;与巩固脱贫相结合,引导和激励当地及周边农户参与工程建设、管护经营,成为产业致富基地。

(3)引智借力是崩岗治理模式转型升级的核心之要

加强与大专院校、科研院所的合作交流。在坚持传统治理技术基础上,将崩岗传统治理技术与新技术推广运用有机结合,实现“两山”双向转化。

(4)建立多元投入机制是提质增成效的重要途径

争取财政预算的同时,积极引进市场机制,通过资金扶持、技术支持、税费减免、土地流转、以奖代补等措施,开展租赁、拍卖、承包和股份合作制等形式的崩岗治理,拓宽崩岗治理融资渠道,形成多元化投入格局。

四、展 望