新自由主义与全球南方国家的过早去工业化*

秦北辰 胡舒蕾

如何使全球南方国家的经济发展追赶上北方国家,改变全球经济南北发展不平衡的局面,是当代世界经济治理需要直面的重要议题。一国若想实现经济的持续增长,需要实现资源从低生产率活动到高生产率活动的不断转移。在这一过程中,制造业因其对关联产业与劳动就业的拉动,有着难以被替代的重要作用。

制造业无法持续、稳定地发展,是众多南方国家不能实现“经济赶超”的重要原因。21 世纪以来,众多南方国家制造业的规模扩张与技术升级进程明显停滞,经济增长缺乏本土制造业发展的支撑。这种“没有工业化的经济增长”,主要依靠初级产品出口与金融投机活动,并且高度依赖于外来资本与外来技术,极易被世界经济的景气程度所左右。系统理解全球南方国家的制造业停滞问题,对认识全球经济发展格局、反思我国发展战略、探索中外合作路径等方面具有重大意义。

这种“没有工业化的经济增长”,主要依靠初级产品出口与金融投机活动,并且高度依赖于外来资本与外来技术,极易被世界经济的景气程度所左右。

过早去工业化的全球南方

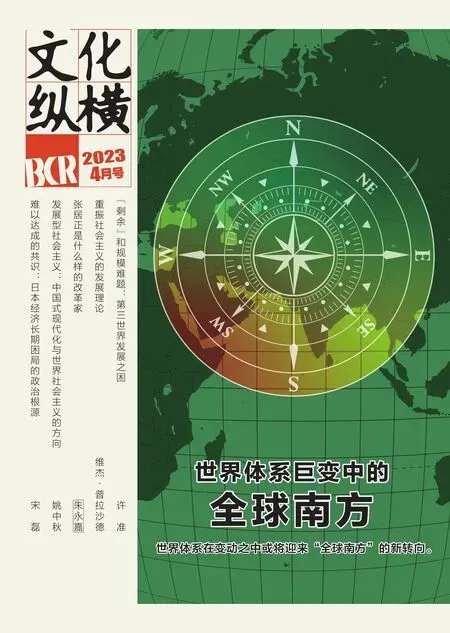

去工业化是指一国制造业的就业或产出份额下降的现象,通常伴随着服务业相应份额的上升。历史上,众多发达国家的工业化与收入水平之间存在一条“倒U 形”曲线,即随着一国收入水平的上升,制造业份额出现先上升、后下降的趋势。这背后的机制通常被认为与制造业生产率逐渐提高、消费结构中服务消费占比增加(因该部门的需求收入弹性较高)有关,资源也在这一过程中向特定的、可以创造更高附加值的服务业转移。然而,自20 世纪80 年代以来,众多南方国家却出现了过早去工业化(premature deindustrialization)的现象。与发达国家的数据相比,这些南方国家的倒U形曲线大多靠近左下方的原点,在极低的工业化水平、极低的收入水平就开启了去工业化进程(图1)。[1]西欧国家的制造业普遍在人均收入14000 美元(1990 年的价格水平)左右时达到峰值,而很多南方国家的制造业则在人均收入700 美元时就达到了峰值。值得注意的是,在经历了去工业化的发达国家,制造业排除价格影响的实际产出较为稳定,这表明发达国家并非出现了制造业竞争力的明显衰落,而是随着收入水平的提升,其服务业更为发达。与此相反,南方国家的去工业化不仅体现在就业份额的下降,还体现在制造业实际增加值份额的下降,这正表明了这些国家制造业绝对竞争力的停滞与衰落。

图1 比较视野下全球南方的过早去工业化现象

南方国家的去工业化不仅体现在就业份额的下降,还体现在制造业实际增加值份额的下降,这正表明了这些国家制造业绝对竞争力的停滞与衰落。

分区域来看,近年来拉丁美洲的去工业化程度最为严重。在1990 ~2018年,拉美国家的平均制造业增加值占 GDP 的比例从 19.1%持续下降到13.4%,其降速和降幅都要高于世界其余大部分国家。具体国家的数字则更为惊人:巴西从22.1% 下降到 9.7%,乌拉圭从 28.0%下降到 11.7%,巴拿马从 15.3% 下降到 5.8%。撒哈拉以南非洲国家的去工业化严重程度次之。[2]从20 世纪70 年代中期开始,该地区的工业化进程就已经开始停滞,并且没有再度振兴的势头。当前制造业的就业占比不足8%,而其占GDP 份额已从1975 年的15%下降到10%左右。本世纪初以来,该地区人均收入年增长在3%以上,但没有工业化的经济增长很难给非洲带来稳步的赶超,这些国家从未摆脱上世纪末负增长的影响,甚至尚未回到独立初期的收入水平。另外,很多东南亚国家也出现了过早去工业化的现象,尽管程度没有上述地区严重。该地区平均制造业增加值占 GDP 的百分比在 2000 年以前一直在上升,此后则一直下降。制造业产品在出口中的份额也出现了下降,印度尼西亚、马来西亚与菲律宾的制成品出口占总出口的份额在1998 ~2000 年时就达到了顶峰。此外,南亚、西亚、北非等地的部分国家也在不同程度上出现了过早去工业化的趋势。相比之下,唯一避免了过早去工业化命运的就是部分东亚经济体,例如中国大陆与“亚洲四小龙”,它们的制造业绩效明显强于其他国家,恰好也是少数实现了(或有望实现)“经济赶超”的经济体。[3]

事实上,在21世纪的最初十多年,全球南方国家普遍经历了一波景气增长。然而,在上述经历过早去工业化的国家和地区,其经济增长的机制与东亚经济体的增长模式完全不同。众多东亚经济体在发展过程中经历了持续的结构转型,劳动力从生产率较低的农业持续向生产率更高的制造业和高端服务业转移。但是,很多南方国家却出现了劳动力直接由农业部门向低生产率服务业转移的趋势,它们的增长与大宗商品价格走高和境外资本流入有关,并且往往难以突破中等收入阶段、真正实现赶超。

原因:全球南方的新自由主义转向

为什么南方国家会出现这样的过早去工业化现象?国际生产、国内政策和意识形态三个领域的新自由主义转向扮演着不可忽视的作用。尽管学界对于“新自由主义”的概念与范围仍有争议,但不可否认的是,自20 世纪80 年代开始,世界范围内的经济思想和政策范式发生了重大变化,对政府监管与福利措施的限制、对跨国资本自由流动的鼓励,是这一转变的核心特征。具体而言,新自由主义的转向在以下三个层面直接导致了南方国家的过早去工业化问题。

在国际层面,全球化带来的制造业高度集聚,减少了世界范围内对众多南方国家制造业产品的需求。全球贸易和投资规则的自由化、信息科技的进步,带来了生产的碎片化和全球价值链的兴起。来自发达国家的跨国公司开始将制造业活动转移到南方国家,通过结合发达国家的技术与南方国家(主要是东亚)的低成本劳动力来降低生产成本。这样的变革的确给一些南方国家带来了高速的经济增长,并使全球的生产活动高度集中在这些少数国家——不到20 个国家却产生了大约90%的世界制造业的附加值。1990~2020年,“工业化六国”(中国、韩国、印度、波兰、印度尼西亚和泰国)[4]占世界制造业附加值份额的上升幅度,与G7 国家的份额下降幅度几乎持平(图2)。然而,这同时也带来了一种南方国家间的竞争效应,少数南方国家挤压了更多其余南方国家的制造业发展空间。[5]在其余南方国家(例如巴西、墨西哥等),制造业的综合成本没有优势,制造业生产活动出现流失;此外,少数国家制造业的发展也使其对原材料的需求空前旺盛,对于许多资源丰裕的南方国家(例如加纳、马拉维、博茨瓦纳等)来说,大宗商品出口成为比发展本国制造业更有利可图的行业,这就使得它们的经济结构“初级产品”化了, 也因而加剧了这部分国家去工业化的趋势。

图2 不同国家群体在世界制造业附加值中占比(1990 ~2020 年)

对于处在工业化早期的南方国家,它们在建立起自身的工业基础前就经历了贸易自由化,其工业产品在国内和国际市场上都很难与来自亚洲与欧洲国家的进口产品竞争。

在国内层面,相关南方国家政府的贸易与金融自由化政策,抑制了其制造业产品的供给。首先,对于处在工业化早期的南方国家,它们在建立起自身的工业基础前就经历了贸易自由化,其工业产品在国内和国际市场上都很难与来自亚洲与欧洲国家的进口产品竞争。例如,北美自由贸易协定(NAFTA)虽然在短期内给墨西哥带来了更多的境外投资,但其本土制造业企业也因此逐渐被边缘化,导致墨西哥的产业结构日趋单一,制造业的进一步发展受到阻碍。[6]此外,金融自由化政策也可能扭曲激励结构、降低企业对制造业的投资。南方国家的金融市场通常在制度规范等方面较不完善,因而高回报的资源行业或投机活动本就有着较高吸引力;如果政府急剧地减少金融业规管,则更有可能加剧这样的偏好,进而,信贷资源会被吸引至金融资产,企业的活动也会被导向投机活动而非生产性活动。例如,自20 世纪80 年代起,尼日利亚就开始进行取消政府利率管制、开放外资银行、取消向国内中小企业贷款配额等金融改革,这些政策助长了与资源行业有关的投机行为,使得对制造业的投资在短时间内大幅下降。[7]

国际政治经济格局的变迁极大地影响了南方国家的政策选择,很多全球南方国家都是被迫开启自由化进程的。

国内与国际层面的因素更有可能交织在一起发挥作用。首先,国际政治经济格局的变迁极大地影响了南方国家的政策选择,很多全球南方国家都是被迫开启自由化进程的。例如世界银行与国际货币基金组织的结构调整项目(SAP),将一些自由化改革措施作为给陷入危机的南方国家提供贷款的前提条件,尼日利亚的金融自由化改革就是出于SAP 的直接要求才展开的。其次,上述全球贸易体制和生产格局的巨大变化,使得南方国家的贸易保护主义政策与强力的规管行为受到了限制,北美自由贸易协定就使墨西哥政府很难用关税、补贴等政策来保护本国制造业基础。与此同时,虽然在现存国际贸易格局下,全球南方国家仍有通过国内政策促进产业发展的空间,但众多国家却并没有积极利用。例如,印度在1991 年开启的经济改革中,其政策制定者并没有通过政府采购、国内投资政策等手段为国内制造业的发展提供足够的支持,反而主动开启了比国际规约所要求的更为剧烈的贸易与金融自由化进程。[8]

同时,在思想层面,具备意识形态色彩的经济学研究范式加速了以上两个层面的新自由主义转向。自20 世纪80 年代起,市场原教旨主义风潮日渐风行,新古典框架也实现了对经济学的绝对主导。这使一种忽略生产端的研究范式逐渐实现了对主流经济学研究的垄断,并通过对政策焦点与舆论话题的影响,成为推动过早去工业化的重要思想因素。这一主流经济学范式忽视了生产活动对增长前景的动态影响,只注重静态的分配效率,认为“生产薯片(potato chips)与生产芯片(micro-chips)没什么不同”。一些经济学家由此主张,只要分配效率得到提升,具体的生产活动并不重要,甚至认为南方国家专注于初级产品出口和低附加值的组装行业是国际分工效率的体现。然而,不同的经济活动对增长潜力可能具有完全不同的长期影响,低附加值的生产活动实际上容易导致长期的生产率停滞。此外,主流经济学的研究范式特别关注消费者的个人福利最大化,这就使发展政策的制定与评估倾向于只关注“草根”问题,即通过小额信贷、教育卫生补贴等政府微观干预来满足需求、减少贫困和提升福利。然而,个人的教育与健康水平得到提高,并不代表他们可以顺利地找到工作,因为市场上可能根本没有足够的工作机会;至于怎样通过发展制造业提供更多、更稳定、收入更高的工作岗位,则很大程度上被政策制定者忽略了。

过早去工业化对南方国家的负面影响

过早去工业化为全球南方国家带来了一系列的负面影响,其影响范围由经济基础波及至上层建筑。

由于制造业的停滞与衰落,南方国家的经济水平虽然可能在短时间内迎来较快增长,但从长期来看,其增长呈现出依附于跨国企业与境外资本的特征,增长的波动性与不稳定性大大加强。

在经济上,停滞的工业化进程预示着经济长期增长动力的缺乏。制造业对经济增长有着独特贡献,例如可以产生规模经济、刺激关联产业、促进创新活动、维护社会稳定等,因而很难被其他产业所替代。事实上,几乎所有持续30 年以上、出现4.5%以上年增长率的经济体,其增长都是通过工业化实现的。[9]而由于制造业的停滞与衰落,南方国家的经济水平虽然可能在短时间内迎来较快增长,但从长期来看,其增长呈现出依附于跨国企业与境外资本的特征,增长的波动性与不稳定性大大加强。20 世纪80 年代以来,南方国家所经历的金融危机在频率与烈度上都远高于此前三十年的水平。总体来看,近二十年来南方国家在“经济赶超”上的表现并不乐观。1990 ~2015 年,世界范围内国家间的人均收入不平等程度确实有所下降,但这样的下降几乎全部是因为中国的快速发展,将中国排除后,国家间的不平等程度事实上并没有明显的变化。[10]

那么,农业与服务业能否代替制造业在经济增长中的作用?对于农业来说,历史上很少有单纯以农业支持经济发展的例子,且初级产品面临的国际市场价格波动较大,难以作为稳定增长的基础。21 世纪初,拉美国家因石油与农产品价格的稳步上涨而增长迅速,在2000~2015 年间年均经济增长超过了此前二十年的平均水平,但2014 年开始的大宗商品价格下跌,则让这样的上涨势头立刻消失。[11]对于服务业来说,经历去工业化的国家难以发展出高附加值的生产性服务业,而倾向于集中在低附加值的消费者服务业。服务业本身并非一个同质性的群体,例如IT、金融、商业服务等行业是高度可贸易的,这些服务业与制造业的某些特征类似,能够参与国际贸易,其发展通常伴随技术进步,可以推动生产率持续提升。但这些行业的繁荣需要较高水平的人力资本、基础设施和制度环境,通常难以绕过工业化进程而独立发展。并且,全球范围内对高端服务业的需求有限,我们很难预期在东南亚会出现新加坡以外的第二个金融中心,或者出现印度以外的第二个世界IT 服务产业大规模聚集地。与之相对,在经历工业化停滞的南方国家,其服务业则普遍集中于零售与个人服务业等不可贸易、技术进步空间有限的部门,无法持续地推动生产率上升。如图3 所示,高生产率的服务业通常与高生产率的工业同步出现,很难出现工业生产率停滞而服务业生产率持续提升的局面。

图3 世界范围内工业与服务业劳动生产率的相关关系(2019 年)

由于制造业与高附加值服务业难以发展,从农业部门转移出的剩余劳动力往往只能转移到低端服务业,后者因而成为吸收甚至掩盖失业的“洼地”。

就社会层面的负面影响而言,过早去工业化加剧了各国的收入不平等格局。由于制造业与高附加值服务业难以发展,从农业部门转移出的剩余劳动力往往只能转移到低端服务业,后者因而成为吸收甚至掩盖失业的“洼地”。大量相关的工作机会与中小型非正式企业相联系,而这些工作机会大部分是合同期短,甚至没有正式合同的非正式工作。在经历过早去工业化的加纳、肯尼亚、津巴布韦等非洲国家,过去数十年间,其就业份额的最大增幅都在低附加值的批发与零售贸易,而世界范围内批发与零售贸易的正式就业比例仅为5.9%。[12]大量的富余劳动力得不到有效利用,劳动力相较于资本的整体收入份额被抑制。与此同时,一些国家的自由化政策加剧了金融与地产行业的投机机会,使得相关国家的收入极化现象愈加突出。在经历过早去工业化的经济体中,通常存在较高的收入不平等程度。菲律宾是东南亚地区过早去工业化问题最严重的国家,其社会中四分之三以上的工作岗位都是非正式岗位,而正式岗位也经历了明显的“短期合同化”的进程,变相降低了工作的安全性以及劳工面对雇主的议价能力。近四十年来,随着菲律宾的制造业占GDP 的份额长期下跌,其收入不平等的格局也因之加剧与固化,基尼系数一度达到0.46 的历史高位。[13]

在政治层面,南方国家的政治稳定性也因制造业的停滞而受到威胁。在发达国家的历史上,工业化是与较为稳固的政体安排协同产生的。工业化可以提高民众的收入、催生广泛而成熟的中产阶级群体,有利于非精英阶层通过制度化的方式表达政治诉求,与精英阶层达成妥协,创造长期稳定的政治秩序。然而,在制造业发展停滞的南方国家,由失业与不平等导致的社会冲突不断加剧,[14]服务业与其他非正式部门分散的就业结构也令非精英阶层的共同利益更加难以界定。因此,政治精英们倾向于奉行民粹主义或庇护主义政策以调和社会矛盾,但这些政策的投机性与不确定性则会进一步引发政治秩序的不稳定。在委内瑞拉和阿根廷等拉美国家,就业环境不佳使得民众对经济现状极为不满,但因为缺乏正式、有组织的表达诉求的渠道,民众很容易被由种族、文化等议题所主导的政治动员吸引,[15]造成持续不断的民粹主义浪潮与动荡的国内政治格局。在撒哈拉以南的非洲国家,制造业的不振使通过资源部门赚取垄断租金的精英们的地位更加稳固,而收入水平较低、工作地点分散的民众因缺乏资源与条件,难以组织起来反对既有的制度安排;精英阶层也可以通过给少数人利益输送的方式来瓦解、分化经济状况不佳的反对者。这种庇护主义的政治环境,以利益集团间持续不断的冲突为主线,难以创造长期稳定的政治环境。[16]

前景:全球南方国家的新挑战与中国的角色

南方国家的制造业停滞是“中心—边缘”体系在全球价值链时代的表现形式。

南方国家的制造业停滞是“中心—边缘”体系在全球价值链时代的表现形式。在价值链兴起前,“中心”与“边缘”之间的关系体现为生产产品的不同,即中心国家生产工业制成品,而边缘国家出口原材料与初级加工产品。价值链使得传统的分工格局被打破。中心国家的跨国企业开始将中低附加值的生产与组装活动转移到部分具备成本优势与地理便利的南方国家,而将高附加值的研发设计等活动留在本土。跨国企业在全球范围内寻求低成本生产的现象,使南方国家普遍面临“逆水行舟,不进则退”的局面。在这一进程中,一些南方国家通过劳动密集型生产参与全球价值链,但它们继续攀升到高附加值生产活动的潜力却十分有限,甚至会随着收入水平的提高而经历低附加值产业的流失;而在更多制造业综合成本不占优势的南方国家,相关产业发展就更加困难。因此,在全球价值链时代,仍然存在进行高附加值生产活动的中心国与被锁定在中低附加值生产活动的边缘国。

“中心—边缘”格局与制造业停滞的危险,意味着南方国家需要增强自身制造业的生产能力,即由一国的技术发展水平、资源禀赋结构、现有产业基础和软硬基础设施所决定的创造附加值的能力。[17]与新自由主义式的政策建议相反,我们认为,政府在生产端的政策选择对于制造业发展具有重要作用。可以通过“是否积极吸引跨国企业投资”与“是否支持建设本土企业生产能力”这两个维度,将政府对特定产业的政策分为四类(表1)。[18]跨国企业占据科技前沿,也具备资本优势,南方国家很难在不与跨国企业进行技术与生产合作的前提下,独立迈向国际生产率前沿。不吸引外商投资且不支持本土企业(“中立式”)的政策取向,与不吸引外商投资但支持本土企业(“保护式”)的政策取向,都难以实现促进产业规模持续扩大与技术水平不断升级的目的。而单纯依靠外资来进行发展(“依附式”)的政策取向,虽然可以较快地扩张低端附加值制造业,却很难发展起中高端附加值产业的生产能力。

表1 产业层面政策差异的两个维度

已经实现“经济赶超”的东亚经济体,就是采用这类自主推进制造业发展的路径,而非依附于外来投资。

因此,“自主式”的产业发展政策是实现生产能力提升的前提。这种政策是指,在对国际贸易与外国投资者持一定的开放态度的同时,政府出于提升本土企业绩效的考虑,通过多种政策措施(例如技术支持、信息分享、合资要求等)使外商投资企业与本土企业建立产业关联,向后者转移生产技术。事实上,已经实现“经济赶超”的东亚经济体,就是采用这类自主推进制造业发展的路径,而非依附于外来投资。[19]在产业层面也能观察到类似的证据:就东亚的半导体产业链[20]而言,在存储乃至逻辑芯片领域位于世界前沿的日本、韩国和中国台湾地区,无一不曾出现政府主导的本土企业与跨国企业的战略性合作;而只专注于吸引外资的菲律宾、泰国、越南与印度尼西亚等国,却只能占据低附加值的封装与测试环节,同时也没有不与跨国企业进行交流合作就能闭门发展出高附加值半导体生产活动的先例。

资本主义世界范围内生产格局的演变,为相关国家自主发展制造业提出了更高的要求。第一,推动产业升级需要政府官员、企业家、部分民众形成共同激励,结成有利于制造业发展的“升级联盟”。但是,过早去工业化使这样的联盟更难被构建起来:在经济动荡、社会冲突与政局不稳的背景下,投资者着眼于短期内能获得快速回报的投机行为,政策制定者则倾向于采取能维护其执政地位的庇护主义政策。第二,数字技术具有通过降低跨国交易成本等途径促进制造业发展的潜力,但南方国家却普遍缺乏应用数字技术所需的基础设施与人力资本,[21]这就使它们面临愈发远离制造业国际生产率前沿的风险。第三,近年来以俄乌冲突与新冠疫情为代表的国际政治经济格局变化,进一步为南方国家的制造业发展带来阻力与挑战,既包括需求端由滞胀与保护主义等因素带来的订单萎缩,也包括供给端因经济混乱与财政压力导致的生产性投资减少。

中国力量与中国声音有潜力为扭转全球南方国家的制造业颓势带来新的希望

在这些挑战之下,中国力量与中国声音有潜力为扭转全球南方国家的制造业颓势带来新的希望。首先,中国主导的跨国产业合作,为南方国家的制造业重振带来了新的机遇。在中国由高速发展转向高质量发展的过程中,随着人均收入水平的提高,一部分产业会不可避免地转移到南方国家。对南方国家来说,关键技术与资本的缺乏,是其被锁定在价值链中低端、不能实现制造业持续发展的重要原因。中国的收入水平与南方国家更为类似,有关技术更适合于南方国家的要素禀赋结构与经济发展阶段;中国企业也可以为南方国家提供基础设施建设与产业基础构建的必要资本。与此相反,西方发达国家对类似的产业合作兴趣不彰,其发展项目往往对上文所述的“草根”问题更为关注。

此外,在理论创新中加强对中国经验的解读,能够进一步呼唤南方国家的政策制定者关注制造业。中国经济在改革开放以来取得了巨大成就,却并未遵循“华盛顿共识”等基于主流经济学的政策建议。[22]在中国的发展历程中,结构转型与制造业的发展扮演着重要的作用。[23]加强基于中国经验的理论创新,离不开对制造业的重视与对结构转型政策的讨论,也离不开对政府在产业升级中重要性的关注。当然,政府主导的工业化模式可能会伴有腐败加剧、效率缺失和宏观不稳等问题,在理论与政策研究中也一样要警惕“穿着马甲的计划经济”以产业政策的名义出现,[24]因为由庇护主义所导致的寻租行为也是南方国家制造业进一步发展的重要障碍。尽管如此,吸纳中国发展经验、关注制造业重要地位的理论创新与方案设计,仍是可以帮助南方国家走出过早去工业化困境的重要思想资源。

对南方国家来说,关键技术与资本的缺乏,是其被锁定在价值链中低端、不能实现制造业持续发展的重要原因。

注释:

* 本文系2022 年国家社会科学基金重点项目“有关社会理论的南部学派建树研究”(项目编号:22ASH001)与北京宸星教育基金会“南部理论”研究项目(项目编号:2019-03-004)的阶段性成果。[1] Dani Rodrik, “Premature Deindustrialization,”Journal of Economic Growth, Vol. 21, No. 1,2016, pp. 1~33.

[2] 毛里求斯除外,该国的制造业产品出口颇为强劲。

[3] World Bank,China 2030: Building a Modern, Harmonious,and Creative Society, 2013.

[4] Richard Baldwin,The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization, The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.

[5] 在这一问题上指责中国抢走了其余南方国家的制造业发展机会是不合理的。首先, 各国工业化的进一步推进可以创造更多对制造业产品的需求, 从而使全球制造业份额有提高的可能。其次, 近年来中国已经出现低端制造业向境外转移的现象, 相较于西方, 中国也更积极地帮助南方国家解决制造业发展的基础设施等瓶颈问题, 是南方国家的合作者而非竞争者。可见郑宇:《全球化、工业化与经济追赶》,载《世界经济与政治》2019 年第11 期。

[6] Robert H. Wade,“Is Trump Wrong on Trade? A Partial Defense Based on Production and Employment,”Real World Economic Review, Vol. 79, 2017, pp. 43~63.

[7] Richard E. Itaman and Oluwafemi E. Awopegba,“Finance, Oil Rent and Premature Deindustrialisation in Nigeria,”Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 59, 2021, pp.149~161.

[8] Shubham Chaudhuri,Premature Deindustrialization in India and Re-Thinking the Role of Government(Fmsh Working Paper No. 91), FMSH, 2015.

[9] Dani Rodrik,“The Past, Present, and Future of Economic Growth,”in Franklin Allen,Jere Richard Behrman, Nancy Birdsall, Shahrokh Fardoust, Dani Rodrik, Andrew Steer and Arvind Subramanian, eds.,Towards a Better Global Economy: Policy Implications for Citizens Worldwide in the 21st Century, Oxford University Press, 2013, pp. 70~137.

[10] Andy Sumner,“Global Poverty and Inequality: Change and Continuity in Late Development,”Development and Change, Vol. 50, No. 2, 2019, pp. 410~425.

[11] 孙云霄:《自主抑或依附:印尼发展道路的三重陷阱》,载《文化纵横》2022 年第2 期。

[12] Robert Darko Osei and Rémi Jedwab,“Structural Change in aPoor African Country:New Historical Evidence from Ghana,”in Margaret S. McMillan, Dani Rodrik and Claudia Sepúlveda, eds.,Structural Change, Fundamentals, and Growth: A Framework and Case Studies, International Food Policy Research Institute, 2017, pp. 161~196.

[13] 秦北辰:《共享发展之难:菲律宾不平等的政治经济逻辑》,载《区域观察》2021 年第4 期。[14] Therese F. Azeng and Yogo Thierry,Youth Unemployment and Political Instability in Selected Developing Countries, African Development Bank, 2013.

[15] James Putzel,“The‘Populist’Right Challenge to Neoliberalism: Social Policy between a Rock and a Hard Place,”Development and Change, Vol. 51, No. 2, 2020, pp. 418~441.

[16] Thandika Mkandawire,“Neopatrimonialism and the Political Economy of Economic Performance in Africa: Critical Reflections,”World Politics, Vol. 67, No. 3, 2015, pp.563~612.

[17] Sanjaya Lall,“Reinventing Industrial Strategy: the Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness,”Annals of Economics and Finance,Vol. 14, No. 2, 2013,pp. 785~829.

[18] 秦北辰、石有为:《价值链分工的国内政治逻辑:以马来西亚、泰国、菲律宾汽车产业为例》,载《当代亚太》2022 年第4 期。

[19] 罗仪馥:《对外经济政策、产业扩张模式与经济发展——基于韩国与泰国的比较分析》,载《当代亚太》2020 年第4 期。

[20] Rajah Rasiah and Siu Hong Wong,“Industrial Upgrading in the Semiconductor Industry in East Asia,”Innovation and Development, Vol. 11, No. 2-3, 2021, pp. 413~440.

[21] Richard Heeks,Information and Communication Technology for Development,Routledge, 2017.

[22] 林毅夫:《中国经济改革的成就、经验与挑战》,载《人民周刊》2018 年第14 期。

[23] 中国社会科学院工业经济研究所课题组:《工业稳增长:国际经验、现实挑战与政策导向》,载《中国工业经济》2022 年第2 期。

[24] 张维迎、王勇:《企业家精神与中国经济》,中信出版社2019 年版。