圆形流散——古尔纳小说《博西》背后的流离失所

霍志红 王刚 尚雯婷

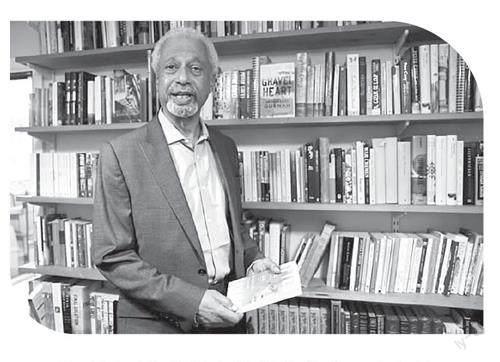

2021年,坦桑尼亚联合共和国阿卜杜勒拉扎克·古尔纳获得诺贝尔文学奖,受到全球文学界的广泛关注,他同奈保尔、石黑一雄一样,作为移民作家,其作品所呈现的对自我身份及家园的探寻、游走在现实与虚幻之间等,再一次让各界学者聚焦于流散这一文学主题。

坦桑尼亚作家阿卜杜勒拉扎克·古尔纳,其作品大多围绕难民问题、种族冲突,描述殖民地人民的生存现状,2021年被授予诺贝尔文学奖。古尔纳成功将世界文学界的目光吸引到非洲大陆,并掀起了非洲文学研究的热潮。古尔纳同奈保尔、石黑一雄一样,是典型的流散作家,从故乡到英国,他们有着极为相似的的流散经历。1967年古尔纳被迫离开故土桑给巴尔,以难民身份来到英国,深受其个人经历和文化背景的影响,古尔纳的作品表现出鲜明的流散文学特征。

在当今全球化的时代浪潮下,人们主动或被迫离开家乡向外寻求生活已成常态,永恒不变的家园不復存在,古尔纳笔下的人物同样无法逃离成为流散之民的命运,中国作家莫言曾说过:我们每个人都是离散之民,恒定不变的家园已经不存在了,我们的家园在想象中,也在我们追寻的道路上。

在此大背景之下,大量优秀流散作家出现,流散文学研究如今已然跻身文学研究主流,有关“流散”的研究正在进一步深入。对比各学者理论,王刚详细阐述流散、圆形流散、全球圆形流散概念,使其具有全球性的普遍性意义,其理论所涵盖的文学主题丰富,内涵深刻,多个关键词精准聚焦古尔纳短篇小说《博西》与《囚笼》。其中的“自我身份的模糊焦虑与寻根寻家之旅”和“现实与虚幻交织的混杂情形与对真实世界的探寻”,就是古尔纳短篇小说特征。

古尔纳《博西》中自我身份的模糊焦虑与寻根寻家之旅

解读古尔纳的作品首先要探讨古尔纳自身的流散经历,并研究其同全球圆形流散有着怎样的关系。阿卜杜勒拉扎克·古尔纳,出生于印度洋沿岸坦桑尼亚联合共和国的小岛桑给巴尔。上世纪60年代桑给巴尔革命爆发,阿拉伯裔遭受迫害,古尔纳被迫离开桑给巴尔,一度成为难民,后前往英国求学,至此踏上流散道路,成为终生漂游在现实与虚幻之间的流散者。对于流散的看法,古尔纳曾在访谈中提到,移民或客居他乡的故事是我们这个时代的主要故事之一。

恰恰是其流散经历带来的漂泊感和无依感,才有力推动古尔纳开始写作。尽管已经远离故乡很多年,但桑给巴尔的过往回忆仍然牢牢占据着古尔纳的生活与创作,成为他无法逃脱的流散圆心。他以过往的回忆为最初的写作源泉与题材,并加以构建描绘,形成其独特深刻的文学创作。古尔纳曾在访谈中表示:你的记忆并不总是准确的,你开始想起一些自己压根儿不知道会记得的事。有时记忆碎片拼接得严丝合缝,仿佛成为某种“真实”的存在,而非构建的结果。同为流散作家的石黑一雄有着同样的感受,他曾在小说《远山淡影》中写道,也许随着时间的推移,我对这些事情的记忆已经模糊,事情可能不是我记得的这个样子。两位作家皆以仅存的故乡记忆为创作源泉,再加以文学创造,建构出富有深刻意义的优秀文学作品。

自青年时期,古尔纳就妙笔生花,通过日记写下离开家园后流离失所、全球漂游的感受,这些内容后来变成对家的深深眷恋和切身感受,这种眷恋和感受让很多读者感同身受,在心中引起共鸣。

文学评论家古布鲁斯·金(BruceKing)认为古尔纳将小说的东非主人公置于更广阔的国际背景中,指出非洲人在他的小说中永远是变化中的大世界的一分子。我们可以看到,不管是在古尔纳的作品《赞美宁静》《海边故事》还是《遗弃》中,这些都有体现。尤其是这里选取的他的两个短篇小说《博西》与《囚笼》,这一点体现得淋漓尽致。从中我们可以看到古尔纳笔下的人物离群索居、备受冷落、默默无闻、离乡背井的栩栩如生的形象。

难民经历、流散状态是古尔纳真实的人生经历,同样也是他文学创作的立足点。古尔纳针对移民、难民问题发声,描述种族间的矛盾冲突,展现殖民地人民的生存现状。古尔纳作品的要旨并不仅仅是简单的描述历史、回忆过往,而是集中于书写殖民地人民的流散经历、身份认同上的困难、身心共同遭遇的困境,并试图寻求化解如此困境的道路。古尔纳的写作不是局限的服务于某一特定群体的,而是世界性的服务于全人类全社会的。文学最根本的是对人的命运和人生的意义的探讨。学者王刚特别指出全球圆形流散理论同人类命运共同体紧密联系,在面对人类共同境遇、共同挑战时,文学从审美层面转化为精神探索,当代世界文学所指的突围和救赎之路,就是指“人类命运共同体”所勾画的美好蓝图。古尔纳文学作品最终指向非洲族裔所遇困境的救赎,这不单单边缘人群和流散者群体的的生存困境,更大程度上是人类社会面临的共同难题。

《博西》——自我身份的模糊焦虑与寻根寻家之旅

古尔纳书写的人物角色都在不同程度上融入了流散经历。在《博西》中,古尔纳小说中描绘的人物同样处于一种圆形流散的状态。流散是身体与心理皆具的、是现实与虚幻相交织,必须历经新旧交替的痛苦与变化。

小说以第一人称视角,描写“我”对于过去的回忆,先是昔日伙伴卡里姆,告别故乡出发到西部去,在给“我”的来信中写道:知道吗,我很怀念以前我们之间的那些谈话。在这儿找不到人倾谈,跟他们无法讨论严肃的话题。空间上,卡里姆身体远离故乡桑给巴尔,漂泊在外;心理上,头脑中保留着美好的故乡记忆,怀念家乡朋友,但现实状况却是无法融入当地的社交圈,无法得到认同感和归属感,卡里姆作为流散者正在经历新旧环境的变化,无法弄清自己的身份,并漂浮于家乡和西部之间,无法落足,没有归属。

流散漂泊、寻根寻家同样发生在尤尼斯和父亲身上。热衷于研究轮船和航海的尤尼斯,寻根寻家的历程贯穿着他与父亲的生命历程。通过小说,我们可以清晰地观察到他们的流散圆形以及流散者的真实心理。回家心切的父亲,一直不辞劳苦地向人要钱,期望能攒够钱回家一趟,而尤尼斯的愿望则是建一艘轮船把一家人带回“家”——印度,但当尤尼斯沉浸在造船寻根的伟大理想中时,父亲却费尽心思地想要他找份工作,试图将尤尼斯带回现实,继续当下的生活。尽管一家人已经身在桑给巴尔,但是对远在大洋另一端的故土仍然思念不断,回家的思绪时时萦绕,最后却不得不被生活拉回现实。古尔纳对尤尼斯和父亲的描写正完全符合全球圆形流散特征,刻画出回不去的家园,从大洋一岸到另一岸的渴望,企图寻“根”却无法实现的现实,流散者漂泊在流散的路上,父子俩的生活围绕着“回家”这一主题被不断拉扯,呈现出上天不成、落地不能的漂浮状态。

“我”与博西从城镇逃离到监狱岛的回忆是该小说《博西》的核心,关于这部分的描述囊括了诸多背景知识以及写作用意。此处,只探讨“我”与博西逃离城镇这一行为。文中对于此次出逃,描述为“逃离了让人窒息的闷室”,显然监狱岛是完全不同于城镇的存在,这里没有恶劣的生活环境,不需要区分种族,不会被长辈羞辱,剩下的只有迎面吹来的海风,宁静自由的身心,享受在旷野中奔驰。即使是很短暂的逃离,博西心中仍然记挂母亲和妹妹阿米娜,一再表示不能抛下妈妈和阿米娜,无法离开她们到别处去,他的生活以母亲和妹妹为圆心,围绕她们来展开生活。似乎只有这样,这一切才是有意义的,母亲和妹妹是他心中无形的圈地,始终无法走出。

《博西》中的人物,都是生活在社會底层的普通人,他们一生劳作,默默无闻,一无所有地来到这个世界,又一无所有地离开这个世界,世人将对之纪念一天,然后就永远地忘记了。该小说平缓自然、娓娓道来、如泣如诉。这些人可能是坦桑尼亚人,可能是阿根廷人,可能是美国人,可能是英国人,可能是日本人,可能是男性,也可能是女性,很可能是世界上的任何人。从这一点来看,《博西》中的人物和事件打破了时间和空间的限制,跨越了现实和想象,具有典型的全球圆形流散特征,“博西走在前面,我跟在后……不管将来发生什么,我们已经肩负起了属于自己的那份种族的重负。”

《囚笼》——现实与虚幻交织的探寻

流散既可以是主动的,也可以是被动的,无论流散者怎样奋斗、挣扎,最终都无法逃离紧紧箍住他们的无形的圆。

现实与虚幻交织的混杂情形。相比于《博西》中各人物的流散,《囚笼》中哈米德的流散是更加被动且无奈的。结合小说的故事背景,我们可以得知,哈米德深受桑给巴尔奴隶制的影响,从小便被迫离开家乡小镇,被贩卖到杂货小店里,在无法获得身份认同的异乡里艰难生存,日复一日地做着枯燥的售货员工作。对哈米德,这个小商店就是他整个世界的核心,他长年累月在此劳作,几乎很少到外面看看,甚至附近的城镇也绝少去。这样一来,对哈米德来说,这个世界的颜色和内容都是一样的,他难以分清现实和虚幻。

对姑娘的朦胧感情让哈米德迷失自我。如上所述,分不清现实和虚幻的哈米德精神世界极度匮乏。当姑娘初次到来,犹如照进深渊的一束光,让他的生命有了光亮。尽管产生好感和爱慕,但由于哈米德的极度自卑,他无法张开口表达对姑娘的关心和爱意,甚至开始厌恶自己,犹如困在囚笼里的傻子,没精打采的度过一天又一天。随着爱意渐浓,哈米德滋生出改变生活现状的念头,也正是因为这份爱慕,他鼓起勇气走向陌生危险的外部世界,迈出第一步。那晚他闩上店门,走到街上,来到海岸。海水的气息瞬间勾起哈米德对父母故乡的回忆,回忆起孩童时的嬉戏时光,哈米德更是无比眷恋家乡,但他同样清楚的明白那也不再是他的归属、不再是他的家乡。而在哈米德心里圣洁如天使的姑娘的一番话让他彻底迷失,“你总在给我东西,我知道你也想得到回报。那样的话,光靠这些小恩小惠就不够喽。”

小说结尾,流散至此,往日的家园已经不复存在,记忆力里小镇再也回不去,失去家园的流散者犹如无根的浮萍一般漂浮在天地之间,处于无家可归的状态。

姑娘询问他是否打算攒钱回老家时,哈米德则表示他一无所有,这里没有属于他的东西。作为异乡人,身体上更是难以被接纳,精神上哈米德无法获得认同感和归属感。回不去的家园,融不进的异乡,二者皆不是归属,既没有从过去的回忆中完全脱离,又没有完全融入当下的生活境况,在二者之间反复横跳悬浮其间,他同这两种状态都是若即若离无法抵达的关系,无法扎根。

哈米德的流散圆心是杂货店——现实中无法逃离的场所,是对故乡的回忆——心中永恒的强烈思念,也是自我——难以突破且逃不出的自我局限性。三重无法逃离的圆,像无形的囚笼一般,将哈米德重重包围,即便使尽浑身解数去挣脱,结果也是注定失败的。尽管文中可以看出哈米德极度思念故乡,但其思想的局限性导致他从未产生攒钱回家的想法,被贩卖为奴的人注定无法重获自由,哈米德内心深知家乡是永远无法再次踏足的土地。当他尝试打破当下持续已久的囚笼困境时,却发现无论他如何挣扎,如何努力,还是逃不脱悲惨的命运。

纵观古尔纳的人生轨迹以及他的小说内容,我们不难发现,无论是古尔纳本人还是文本人物,皆是“无根”漂泊,古尔纳对人类有着终极的人文关怀,其文学作品书写历史,对坦桑尼亚桑给巴尔人民的生存状况进行描写,更是直面当下非裔流散者所面临的各类困境和难题。

本论文通过全球圆形流散的两个主题“自我身份的模糊焦虑与寻根寻家之旅”和“现实与虚幻交织的混杂情形与对真实世界的探寻”来研究分析古尔纳及其作品《博西》与《囚笼》中的主题特征,分析古尔纳及其笔下角色所处的难以找到真实自我的流散状态,分不清现实与虚幻,身体精神上陷入双重困境。全球化浪潮打破了空间界限,传统意义上的家园,人类自由地或被迫地向世界各地流散,普遍且频繁。这使得流散群体愈加庞大,流散文学走向世界文学中心场域。古尔纳向人们展示了全球化背景下的生存处境与融合多元素的文化以及人们的生存状态。

(作者单位:安徽农业大学生命科学学院、上海工程技术大学高等职业技术学院、上海工程技术大学外国语学院)