地方政府水环境治理的协同机制及实现条件

摘 要:水环境治理是对环境外部性偏差进行干预的一种方式,也是国家治理体系与治理能力现代化建设的重要内容。地方政府承担着区域水环境治理的基本职责,在应对复杂性环境问题与自我创新导向的协同变迁过程中,形成了常规协同与动员协同、专项协同与整体协同、纵横协同与内外协同、结构协同与程序协同等不同类型的协同治理机制。本文结合SX县水环境治理实践,具体研究水环境协同治理机制的生成条件、运行逻辑和基本特点。在此基础上,将水环境治理协同机制有效运转的基本条件归纳为价值引导、公众参与、制度统协和技术支持等方面。

关键词:水环境治理;地方政府;协同机制;协同条件

中图分类号:D922.6;F323.22 文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2023)02-0127-11

收稿日期:2022-08-26DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2023.02.14

基金项目:浙江省哲学社会科学重点项目(21WH70098-11Z)

作者简介:鲁先锋,男,浙江农林大学文法学院副教授,硕士生导师,浙江省“两山”理念(生态文明)研究智库联盟成员单位浙江农林大学浙江省乡村振兴研究院研究人员,主要研究方向为公共政策与公共管理。

引 言

环境治理问题是人们对生产生活过程中所产生的环境外部性偏差进行干预的一种方式。党的十九大报告提出,必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,要统筹山水林田湖草系统治理。我国“十四五”规划也提出,要打好污染防治攻坚战,加强大江大河和重要湖泊湿地生态保护治理。依据《水污染防治法》和《关于全面推行河长制的意见》等相关规定,县级以上地方政府以及职能部门在各自的职责范围内承担着水污染防治监督管理职责,包括制定标准与规划、监督管理、监测防治、事故处理等具体内容,也包括河流治理中的组织协调、信息共享和考核问责、跨行政区域的河湖管理、上下游和左右岸联防联控等基本要求。

基于“理念-职能-手段”的水环境治理的基本路径体现在两个方面。一方面,建立在科层体系和专业分工基础上的政府组织在执行政策的理念和保障政府各层次、各部门的认知和行为一致性方面具有引导和统筹功能。另一方面,水环境治理的复杂性和系统性又使政府治理合作存在着潜在的挑战,即使行政体系总体目标与环境治理目标一致也无法消除科层治理的统一性与碎片化治理之间的张力。希望通过等级制和各成员的职责安排使所需要的协调度在某种程度上得到改善,但除极少数成功外,大部分被视为不是令人满意的解决方案[1]。

依赖政府组织的水环境协同治理的前提在于需要考虑三点:一是面对水环境治理问题的复杂性与政府的“条块分割”所导致的治理困境,需要采取契合整体性政府目标的方式对治理过程的具体目标、政策工具和组织机构进行协作安排。从污染源看,需要以问题为导向,构建与农业、工业和生活等多种污染源相对应的多样化治理网络;从治理边界看,需要以整体性治理为导向,减少或消除水环境治理中跨区域、跨层次、跨部门的分割。二是水环境治理的主体协同有益于推动环境治理目标的实现,即相对于无协同而言,协同行为存在价值方面的比较优势,“通过一起工作而非独立行事来增加公共价值”[2]。尽管这种价值比较与评判还存在一定的模糊性,如增加粮食产量所带来的一定程度的化肥、农药的农业污染是否可以接受?但通过协同来解决问题或提高治理效果已逐渐成为一种共识。三是政府协同具备可实现的基本条件。在现有生产力水平下,通过技术变革和制度创新达到协同效果比单纯通过增加资源投入得以维持的一种良好状态更具有发展前景。技术变革是指通过大数据分享、检测反馈、智慧联动等方式实现多方参与水环境治理的便利性、有效性。制度创新是通过“河长制”、区域合作协定等制度设定来改变科层制固有的分界管理的不经济,消除区域政策壁垒,推进水环境治理的一体化。

组织层级之间、组织部门之间以及组织内外之间的多向度协同方式体现了水环境治理的多重逻辑,其研究需要关注三个方面问题:一是水环境治理协同机制的基本类型有哪些以及相互关系如何?二是在地方治理场域下水环境协同治理机制的运行过程和基本特点是什么?三是水环境治理协同机制有效运行需要哪些支持性条件?这些问题也是本文研究的主要内容。

一、水环境协同治理的理论依据及机制类型

(一)协同理论与水环境协同治理

早期协同理论的倡导者哈肯认为,系统中包含的大量子系统在序参量的影响下,经过非线性的相互作用,推动系统形成自组织结构和新的有序状态[3]。系统的复杂性决定了协同的必要性,認知和理解复杂社会网络系统所具有的小世界、无标度、择优连接、鲁棒性(稳健性)、脆弱性和社团结构等复杂性特征,是推进协同机制和制度创新的基础[4]。协同也是一种结构状态,即通过协同治理减少组织的冗余、断层、不连贯等问题,这里“冗余”是指两个以上组织或部门执行相同任务;“断层”是没有组织或部门来承担一个必要的任务;“不连贯”是相同客户的政策存在冲突的目标和要求[5]。从多主体间的不协同状态向协同状态的进阶变化,需要多种涉入因素,使得各主体摆脱自我为中心的行为惯性和价值认知,形成共同的行为逻辑和价值观。这些因素包括具有处理和协同的权威、能力的供给、知识的生产、共同利益框架、公民社会参与等五个方面[6]。詹宁斯认为成功的协作取决于领导能力、立法的批准、多个项目的价值、协作的努力程度[7]。这些观点的共同之处在于强调复杂系统的有序改进受到多方面因素的影响,且需要通过这些因素创造一个有益于协同的环境,并以此来影响主体行为,达到协同目标。

水环境协同治理是协同规律在特定领域的具体表现。以水环境治理为导向的协同不仅关注污染问题本身,还以此为牵引进行治理资源的配置、改善组织治理效果,实现整体性治理目标。有学者认为我国环境治理的困境是因为环境治理体制的不完善、跨部门治理主体间信息共享与协同性较差,从而导致上下协同失范、左右统协无力。同时也受到各种因素的影响,政府、企业、社会力量等主体并没有发挥应有的作用[8]。现有协同治理的路径仍强调科层体系的优化以及社会参与的必要性,突出政府层级的整合、政府部门的整合、政府与私人部门之间的整合[9]。基于此,水环境合作治理也应该关注科层型合作治理、契约型合作治理、网络型合作治理三种基本模式[10]。

(二)水环境协同治理机制的主要类型

综合学界的研究,水环境治理过程的协同机制主要有以下几种。

1.常规协同与动员协同。环境政策执行的常规模式与动员模式本质上仍属于政府应对不同情境问题的惯用工作方式,并不是明显的环境治理创新模式。在常态情境下,上下级环境主管部门之间可以依据一般程序来落实和推进环保政策,但由于时间资源和危机事件,上级可以通过高度动员压力使上下级部门紧密地捆绑在一起,上下级之间的谈判空间也被大大压缩了[11]。与中央政府非常态性集中治水方式不同,地方主官治水是政府执行公共职能的日常行为[12],政策执行者很少有机会去行使自由裁量权[13]。与常规协同不同,动员模式存在的前提是:这类问题对群体的利益产生重大影响,政府不得不作出回应,如果不处理或处理不当会出现人员伤亡、财产损失、秩序混乱等重大后果,或者这类问题不是频发的,不足以建立常设机构或无法维持动员状态下的庞大资源配置。动员模式向常规模式转化的客观条件在于频发的环境治理问题可以诱导形成长效的治理机制,如太湖领域的污染事件频频发生,一次次动员式的应对处理无法形成稳定的协同治理效果,最终推动了“河长制”治理模式的形成。20世纪70年代,水体污染导致的官厅水库死鱼事件引发了社会的广泛关注[14],应对此类环境治理问题的特殊治理行动逐渐向处理常态性任务的组织治理结构变迁。由此产生了跨省市河流协同管理的官厅水系水源保护领导小组和新中国第一个水库流域性地方性法规《官厅水系水源保护管理办法》,为后来区域协同治理环境问题提供了有益的借鉴。

2.专项协同与整体协同。在水环境治理中,“专项治理主体-专项治理任务”之间的互配逻辑存在冲突的可能。以组织为中心的专项治理方式强调由“组织”到“问题”的治理逻辑,通过机构设立、人员配备、资金支持、职能考核、规范运作来解决环境污染问题,但机构的扩张又造成了组织碎片化和职能交叉问题。《水污染防治法》规定,县级以上人民政府环境保护主管部门对水污染防治实施统一监督管理,具体治理职能分散在其他政府部门。例如:环境主管部门拥有水质监测、污染监督和处罚的职权;水利部门负责水利工程建设管理、水资源管理等事项;交通主管部门的海事管理机构涉及船舶污染水域的监督管理;而排污的工厂建设又涉及发改、国土、规划等部门的分工管理。在科层组织体系中,专项治理越到基层越具有明显的地域分割问题。一条河流经常流经多个行政区域,其中某段受到污染,就会导致整体治理的失败。相反,以问题为中心的治理方式强调整体性治理,需要政府内部各层级、部门之间围绕污染治理问题进行组织重塑以及政府与社会的治理网络构建。以“河长制”为例,包括三种途径。一是基于专项任务治理的地域范围,“河长制”赋予了科层体制环境治理的弹性空间。一个省域内的河流治理职责可以委任一个省级领导担任,各市县可以分设负责河段治理的下属河长,但受制于省级河长的统一协调。跨越数省的重要河流由国务院相关部门管理和监督,或者成立负责治理河流整体流域的专门委员会,以此协调各行政区之间关系。如黄河水利委员会是代表水利部在黄河流域九省区以及新疆、青海、甘肃、内蒙古四省区内陆河区域内行使组织、协调、监督、指导、管理、开发等职责。这种协同的逻辑是将相关的部门或组织置于单一的组织环境之中而获得整体治理效应[15]。二是基于专项治理的业务范围,扩大政府内部横向协同的综合性和权威性。面对专项治理的不完全性,设置跨越各职能部门之上的综合功能的“河长”,并由行政区域主要领导担任。三是基于专项任务治理的复杂性,强化政府与社会组织的合作。“河长制”本质上仍然发挥了政府环境治理中心的作用,但政府面对复杂的治理,也存在失灵的可能,如政府权力扩张、成本的增加、效率的降低等。此时,公众以某种形式参与可以弥补“河长制”实施的社会动员不足与治理成本偏高、短暂化与形式化、合法性与有效性不足等弊端[16]。

3.纵横协同与内外协同。依据水环境治理的主体类型和参与度,具体可以分为科层发包型协作、适应调整型协作、市场契约型协作和多元参与型协作四种治理类型[17]。总体上,以政府为中心的、以情境变迁为依据的水环境协同治理关系可以分为三个维度。一是科层体系内的纵向协同机制,强调中央与地方、上级与下级之间形成的合法性、权威性、强制性的协同关系,可以通过考核激励和人事任命等方式来强化上下协同的效果。二是科层体系内部的横向协同机制,包括政府组织内部各部门之间的横向协同和流域单元中的府际协作。前者一般是分管领导推动下政府部门合作,后者是在上级机关引导下或自主协商基础上所形成的政府之间的合作形式,需要建立一个跨部门委员会或其他多主体参与的平等协商平台。三是指政府与公众共同参与的协同机制。在公民治理的时代,需要重新界定公民的角色,并要求“公民对自己社区的未来承担更大的责任”,推动“从政府服务的被动消费者变为社区治理的主动参与者”[18]。公民参与水资源管理的直接效益在于提高决策效率、增加政策合法性、提高决策实施效率、增加决策过程的透明度、得到利益相关者的經验和知识帮助,间接效益在于调动公民积极性、鼓励社会各界相互学习、增强社会环保意识[19]。

4.结构协同与程序协同。结构性协同主要包括纵向的、以权威为基础的协调机构和分管领导的协同以及横向的、以共识为基础的跨部门协同组织;程序性协同主要包括“程序性安排”“配套技术”[20]。结构性协同偏重于组织体制、权责体系等安排,一般有清晰的结构性框架,包括组织设立、职能分工、组织关系以及职务关系等内容,也有相关的管理、考核等规范制度要求,具有明确性、规范性、稳定性等特点。有些松散的或非正式的组织,如“部际联席会议”“水污染治理指挥部”“水污染防治领导小组”,运作过程缺乏稳定性和规范性。程序性协同体现动态性、过程性、规则性的流程安排,由于程序是具体的、细琐的、变动的,甚至是隐形的,难以进行系统化分析,往往是协同创新优先突破的环节。水环境治理的结构性协同与程序性协同的良性互动是提升协同效果的必要保证,如“河长制”创新有待于建立治理体制与治理机制有效融合的“双向激活”机制[21](见表1)。

综上所述,水环境协同机制的多元类型体现了环境治理问题的复杂性,涉及不同区域、不同层级、不同时间的各种因素整合,需要组织之间或组织内部各部门之间建构某种合作联系。由于环境治理问题所依赖的情境因素是复杂的、多变的,组织之间的联结可以避免组织与制度陷入自身静止和模式化陷阱。我们承认,组织的适应性变革一直存在的,但这种变革的限度在于无法赶上实践情境的易变性。组织所面临的选择只能有两种。(1)以不变应对万变,保持组织自身的运行逻辑和惯性。在不突破组织界域的前提下,通过技术改进和治理方法更新,激发组织的潜在能量,提高治理效能。(2)以组织协同来适应环境变迁。这是在组织内部无法挖潜的情况下,只有通过组织之间的某种合作,实现组织的外延式扩张。无论是采用哪一种协同机制,其合理性的前提在于这种协同所带来的治理效果的增加。初始的组织设计都有明确的任务导向,不同部门负责不同的业务内容。如果这种专业化的分工解决了治理问题,就不再需要跨组织(部门)协同了。随着治理问题的复杂化,组织自身也出现了复杂化,有些事项被分配在不同的部门,不同部门的介入并没有发生1+1>1的效果,相反,往往陷入相互推诿的困境。协同治理就是解决这种张力,追求单一部门无法达到的治理效果。

二、SX县水环境协同治理的实践

本文选取安徽省SX县水环境治理的三个典型案例,分析水环境协同治理过程的类型和特点,在此基础上探究我国水环境协同治理的一般性规律。SX县地处平原地带,年降水量895.6毫米,域内河流广布,河流治理难度较大。SX县水环境治理的挑战主要表现在三个方面。一是域内跨界河流较多,有些河流污染物源于上游其他地区,增加了协调治理的難度。二是农村地区户用旱厕无序分布,村内臭水沟、汪塘等水体缺乏治理,污染源点分散广布,生活污水监管难度大。三是当地属于平原地带,海拔20米以下的平原面积占总面积的90.9%,是我国重要的商品粮基地。农业生产中存在山芋打粉、畜禽养殖等传统的生产方式,造成了生产污水问题。从经济发展看,2014年之前,SX县由于财政资金限制,农村地区人居环境建设相对滞后。2014-2018年,SX县积极利用脱贫攻坚机遇期,加大农村人居环境建设。SX县农村环境建设与治理得到中央和上级部门的肯定。2018年SX县人居环境整治工作经验在全国推广交流,获得全国畜禽粪污资源化利用试点县、全省农村人居环境整治三年行动示范县、全省美丽乡村整县推进试点县等荣誉称号。SX县水环境治理的协同机制创新主要体现在三个方面本文如无特殊注明,所引用材料均来自笔者在SX县的调研资料。。

(一)跨界河流联防联治

SX县地处两省五县交界地带,与本市的LB县、BA市的WH县以及江苏省的SH县、SN县接壤,L河、X河、B河、T河、O河等多条河流流经县域。SX县跨界河流治理的合作机制主要包括市、县两个层级,前者是SX县所在的SZ市与邻界的BA市之间的合作,后者是SX县与上下游的LB县、WH县、GZ县、SH县之间的合作,而邻省之间的跨界合作相对滞后。2016年SZ市与BA市签订了跨界河流水污染联防联控合作协议,具体内容涉及四个支持性机制。一是定期磋商机制。建立定期联席会商制度,市级政府每年召开两次联席会议,县区政府每年召开四次联席会议,实现跨界河流水质、闸坝运行、渔业养殖等交流协商。二是联合监测、预警与监督机制。每年两市组织环保、水利、渔业等部门进行联合检查,向社会公布检查结果和整治计划。三是跨界环境污染纠纷协调处理机制。开展应急联动、养殖水域区域划定、跨界水污染联合调查、侵权责任追究等活动。四是信息共享机制。包括重点河流监控和检测、信息共享等。

从治理特点看,由于河流污染的外源性导致污染地区与治理地区的错位,只能通过跨界协商合作机制来解决河流治理碎片化问题。这种横向合作机制体现了治理经验积累和共识提升的渐进过程。2009年,BA市与SZ市已经签署了跨界河流联防联控的框架协议。直到2016年签订跨界合作协议后,两地合作才取得了实质性的进展。2018年12月、2019年1月、2019年2月两市又开展了三次协商,进一步完善了合作内容。

为提升协商效果,在市级协商机制的基础上,两市沿着向上、向下的层级持续推进协商体系化建设。有些时候,地方政府之间因利益冲突而陷入协商无果的困境,这就需要更高层次政府的介入来提升跨界协同的效果。2021年6月,安徽省生态环境厅水生态环境处、生态环境监测处、生态环境保护综合行政执法局、生态环境监测中心等省级相关部门参加了SZ市、BA市、HB市的联防联控会议,以解决市县级跨界合作问题。

有些方面,跨界合作机制的下行和细化,增加了跨界合作的标准化、精细化和程序化,有利于推动动员协同向常规协同、结构协同和程序协同的变化。在我国,县级政府扮演着十分重要的角色,在环境治理方面具有较大自主权,没有县级政府的积极参与,市级协同机制难以产生实际效果。SZ市与BA市召开的跨界河流水污染联防联控联席会议均要求相关县市的分管领导和环保、水利、渔业等部门的负责人参加会议协商,并规定SX县、LB县、GZ县、WH县每年每季度至少召开一次联席会议,联合开展环保、水利、渔业部门检查,并向两市环委办报告。在县级以下,SX县建立了县、乡、村三级河长体系,县级总河长由县委县政府主要负责人担任,副总河长由县委副书记和县委常委、常务副县长担任,河流经过的乡镇、村组分别设立乡镇河长、村河段长。形成了以权威为基础的层级协调与以协商为基础的府际协调、部门协调相结合的河长会议制度(见图1)。

随着环境治理的推进,安徽省跨界联防联控的主体范围也从原来的SZ市、BA市扩展到HB市、BZ市、HN市和CZ市等相邻城市,区域内主要的干支流全部被纳入联防联控机制范围。在此基础上,2021年WH县、MG市和SH县共同建立了跨省河湖联防联控联治的“联合河长制”机制。SX县跨界河流治理有益启示有五点:一是科层体系内部的纵横协同机制发挥着积极作用,SX县跨界河流环境治理的协同主体主要存在安徽省下属的市、县级地方政府之间,遵循自上而下的逻辑。即使江苏省处于河流的下游,直接受到上级安徽省河流治理状况的影响,但两省以及下属市县之间的合作很少。二是协同机制既是理性设计过程,也是实践探究过程。如SZ市与BA市合作经过2009年、2016年、2018年和2019年多次磋商,逐渐趋于完善。这种平等的协商合作机制有利于发挥利益双赢、知识学习和共识达成的功能。三是跨界河流协商是由环境治理专项任务为导向的协作过程,沿河上下游地区围绕共同的治理问题进行合作,这种专项协同对整体协同的影响既依赖于原有的科层体制,又围绕治理任务重构了协同关系。如SZ市、BA市构建市际协同关系后,又向县级及以下层级延伸,使协同区域关系体系化。四是跨界河流协同以协议的形式明确主体之间合作的内容,更多地注重于程序性协同,而缺乏建立流域治理委员会之类的合作组织。五是这种协同机制依赖于政府的纵横体系,公众与市场参与的内外协同作用不够明显。尽管有些地方跨界水权交易[22]、生态补偿机制[23]等方面已经取得了实际成效,但区域之间的生态互补机制无法完全依赖于市场自主方式来实现。无论是下游对上游环保行为的补偿,还是上游因排污行为对下游经济损失的赔偿都不得不依赖于政府协商机制,且河流污染和生态补偿的识别、评估、补偿标准还存在模糊和争议,有时需要专业评估机构和上级政府的介入。

(二)农村生活污水治理

SX县采取了多种措施来应对农村生活污染问题。一是加强规划和资金投入,改善环境设施。制定县域农村生活污水治理规划、污水处理设施规划及配套管网系统建设规划。2018-2020年,每年完成1.8万户以上自然村卫生厕所改造。2019年以来共清理村内塘沟2 075个,14个乡镇污水处理厂全部投入运行,实现农村生活污水治理全覆盖。二是采用自上而下的行政动员模式,推动生态环境整体性变迁。行政动员依赖于庞大的动员体系,通过组建农村环境“三大革命”专业队,形成“横向到边、纵向到底”的压力传导机制和县、片、乡、村、组五级网格化管理,明确工作职责,实行绩效考核和奖惩机制。行政动员一般以专项任务为主,赋以简单明了的名称,如集中开展“三清四拆”“三大革命”“五清一改”“六注重六引领”“六化”“六覆盖”等运动式治理,并通过“大督查”“回头看”等活动来保障治理效果。

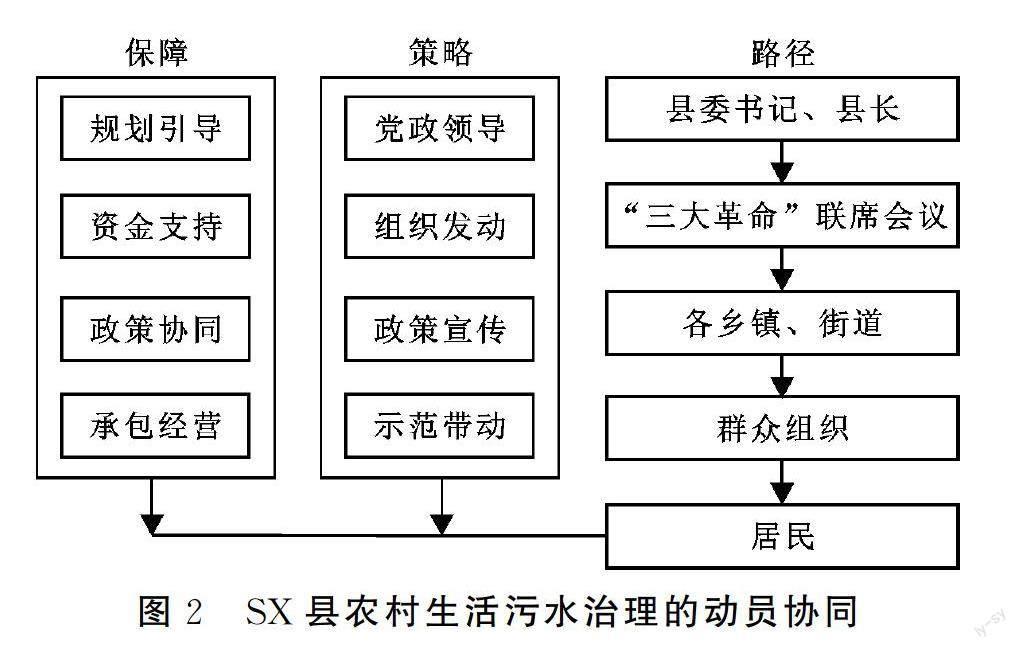

SX县行政动员的一个显著特点是将行政性整合与内外整合有机统一起来。在行政体制内部,成立了由书记、县长任组长的领导小组,建立农村环境“三大革命”联席会议制度,使政府各部门、各层级形成一个行动整体,统一行动步骤。在政府与社会之间,通过发动群众精英,形成带动效果。在日常治理中,每个村组建以“五老”“乡贤”“村民理事会”及热爱环境的志愿者为主体的环境治理突击队;在集中大规模整治中,以乡镇为单位,组织千人环境整治突击队,形成声势浩大的环境整治社会氛围。内外协同需要公众的主动参与,通过党政领导、组织发动、政策宣讲、媒体宣传、示范带动等方式来激发农民主体参与热情(见图2)。一位老大爷在旱厕改造初期,对厕所改造政策产生抵触情绪:“俺都活大半辈子了,‘一个土坑两块砖,三尺土墙围四边不是照样上茅厕吗?还改什么改啊!”后来,大爷目睹旱厕改造效果,主动要求政府去整改,“同志,能不能帮俺家的厕所也改成俺邻居家的那样,俺看那样的厕所怪好”[24]。

行政動员式协同的优点是在党和政府的统一领导下,通过群众组织发动居民,能够短期内调动群众积极性,可以对数量众多、治理反复的环境问题进行集中治理。其缺点是治理效果难以持久,需要强大的人力、物力资源支持,在结构协同和程序协同方面难以形成常规化的模式。此外,骤雨式的治理过程可能造成专项治理与整体治理的不恰配,如有些地方公共厕所改建与排污管网建设不配套,使公共厕所改造出现了“中看不中用”的窘态。动员协同的效果依赖于党政领导、示范带动等多种动员策略的采用,同时还需要规划、资金、政策协同、市场化经营等多种保障支持。如SX县以乡村规划为引领,加大资金支持,推进无害化厕所的规划、配建,与农民新建住房、危房改造、灾后重建、易地扶贫搬迁、美丽乡村建设等项目协同发展。通过契约和公私合作关系,推进政府与市场主体在改水改厕一体化治理、镇村污水处理厂运营管理等方面的合作。通过闲置汪塘发包等方式增加村集体经济收入,减少水体再污染。

(三)农业生产污水治理

SX县为解决山芋打粉的水污染问题,成立了山芋打粉污染治理工作指挥部,由县委书记、县长担任领导,县纪委监委、县委组织部、县委宣传部、县水利局、县农业农村局等18个政府部门为成员,各乡镇党委、政府按照“属地管理、源头管控”,承担山芋打粉监管的主体责任。为防止畜禽养殖重点流域水体的污染,SX县共关闭拆除畜禽规模养殖场572家,拆除养殖户16 400户,拆除养殖圈舍155.3万平米。

从治理特点看,SX县开展的山芋打粉和畜禽养殖等方面的治理仍然具有较强的动员性和专项协同的特点(见图3)。通过党政同责、一把手统协、属地管理、政策宣传,构建“1+X”的协同体系,突出政府整体性治理、政策执行权威和监督考核责任的特点。同时,根据每一种治理任务的需要,采用适当的差异化的治理策略,如山芋打粉强调行为监督为主,而畜禽养殖强调规范管理和程序理性。SX县依据河流治理实际,划定畜禽养殖禁养区、限养区,依法依规搬迁拆除禁养区内畜禽圈舍,由乡镇村统一组织实施拆除工作,县财政给予每村10万元补助。这种以“领导小组”“指挥部”形式的动员式协同具有明确的任务指向,当任务完成之后,协同组织便终止。这类协同也体现了较强的领导意志,如果地方主政官员发生职务变动,动员机制也会随之发生变化。与之不同,随着实践的推进,有些工作逐渐成为地方政府常态的工作范围,甚至成为政府基本职能内容,这时暂时的组织沟通机制便逐渐转化为相对稳定的结构协同和程序协同。专项协同可以通过设计,发挥整体协同的效果。SX县将山芋打粉污染防治与产业转型相结合,引导调整山芋品种结构,建设规模化、标准化专用型山芋生产基地。推进污水防治与畜禽粪污资源化利用有机结合,引导养殖户开展“退出散养、退出庭院、退出村庄,进入规模养殖场、进入标准化养殖小区、进入品牌企业”的“三退三进”活动,实现绿色养殖和转型发展。

三、水环境治理协同机制有效运行的条件

环境协同机制的价值在于协同治理手段比传统处理方法更具有环境治理的优替性。协同机制对于协同如何运转和达到什么样的后果具有一定的阐释力,但无论是学界的研究,还是实践的创新,很难寻求某一种能够适应各种情境的普适性模式。因此探究治理协同机制的有效性离不开具体的治理情境和支持条件。推进水环境治理协同机制的条件可归纳为价值因素、制度因素、公众因素和技术因素。其中价值引导主要为了消除协同主体之间的思想分歧,是形成一致性行为输出的共识基础。制度因素是通过政策寓含的规范、资金、考核、奖惩等资源配置对协同主体产生影响,推动其向理性的目标迈进。与价值的内在驱动不同,制度因素更多地强调协同行为的外部激励。公众参与是协同的主体条件,既是动员协同的显要特征,也是推动科层体系内部协同向内外协同转变的重要力量。技术因素是实现信息沟通、思想共识、合作行为的必要支撑,具有工具性特点。

(一)价值引导

不同于支撑组织活动的人、财、物等资源配置或者法律制度对组织行为的外在约束,价值引导是通过组织成员的认知和共识的内在机制使人的行为发生变化。一个组织之中,价值分歧越多,组织成员的行为偏差的可能性越大,协同效应就越低。反之,当组织被某一主流价值所驾驭,组织成员的目标和行为自然存在向心力,组织协同行为便具备了协同的基础。同样,在共同场域下的多元组织环境中,具有“代理型政权经营者”“谋利型政权经营者”双重角色的地方政府[25]与代表整体利益的中央政府之间的关系连接、地方政府“搭便车”心理与区域合作的“共利”目标之间的融合[26]都会产生生态治理的不确定性。影响协同的价值或源自于组织自身文化,或源于组织外部环境的影响。以水环境治理为责任的政府组织体系中,政府组织的协同行为受制于政府的价值文化体系,并成为政府内部协同和地方政府组织之间协同的价值基础。

在我国,党在社会主义核心价值观的培育和宣传方面发挥着主导作用,并以法定形式上升为国家层面的法律制度、文化和理念,这为地方政府组织活动提供了合法性依据,并使其受制于这种价值理念支配的考核机制的激励。党的十八大提出全面落实包括生态文明建设在内的“五位一体”总体布局,十九大报告进一步强调,“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化”,要“牢固树立社会主义生态文明观”。生态价值环境的变迁预示着协同的演进方向,但这一过程并不是自然发生的,需要发挥三个方面的作用。一是重视地方政府“一把手”在环境治理中的协同效应。不仅因为“一把手”拥有制度赋予其组织职位的支配权和领导权,也在于“一把手”发挥了价值引领和示范作用,“一把手”的表态和行为必然影响组织其他人员的行为趋向。有学者将这种示范行为概括为“理想信念的引领者、工作生活的带头者、危机时刻的奉献者与发展制度的革新者”[27]。二是重视新旧价值的冲突与纾解。绿色政治是经济结构和社会结构变迁所产生的政治观念和价值取向发生变化的结果,是“新的社会力量和新的政治要求与传统政治主题和政治制度发生冲突的结果”[28]。价值和文化的变迁一般是一个缓慢的潜移默化的过程,在价值理念发展重大转变的组织之中,组织与文化之间存在调适过程。如重污染和耗能严重的地方向绿色生态转型将承担着更大的压力,需要以更大的魄力来推动组织变革和绿色转型发展。同样,全流域生态治理需要克服地方保护主义带来的不合作倾向。在政府与公众之间,这种价值认知的差异仍然存在,政府的生态理念代表了全体人民的利益,但在局部领域和具体实践中可能与居民的利益产生冲突,如饮用水源地保护与牲畜饲养居民之间的冲突。这需要持续推动社会生态化与政治生态化,倡导绿色治理理念、完善现代化治理制度体系、创新基层绿色治理模式[29]。三是推进政府内部、政府与社会之间的价值培育。在政府组织内部和府际协同机制中,以绿色发展理念维系各组织的共性需求,并通过组织之间的沟通和协商扩大生态认知,促进价值共识。在政府与社会互动过程中,需要加大环境治理信息公开化、透明化,通过政府、公众等多主体合作治理实践,增加公民对环境治理的理解,培养公众生态环境理念。

(二)公众因素

水环境协同治理离不开公众的参与。亨廷顿将权威的合理化、结构的离异化以及大众的参政化看作为现代政体和传统政体的分水岭,尤其组织和扩大公众参与的范围体现了政治现代化最基本的方面[30]。单一的行政动员模式关注于政府组织之间的整合而忽视社会公众参与,从而弱化了环境治理的社会基础。“生态文明是人民群众共同参与共同建设共同享有的事业,要把建设美丽中国转化为全体人民自觉行动”[31],从而实现良好生态环境便是最普惠的民生福祉的目标。SX县环境治理成效很大程度上在于突破行政动员的组织限域,通过创新群众路线,支持群众参与村庄事务讨论,扩大政策共识,推进环境治理从传统模式向现代生态模式迁移,引导群众从“要我治理”到“我要治理”转变。

公众有效地参与水环境治理依赖于协同机制的创新。一是推动以科层组织为基础的“自上而下”协同路径向政府、市场、社会等多主体共治路径转变,发挥科层、契约和网络三元治理机制为基础的某类主导的融合型合作治理模式的作用[32]。这需要进一步完善相关的法律规章制度,保障公众参与环境治理的基本权利,完善多主体参与的结构协同。同时规范环境信息公开、公众诉求与建议、环境执法监督、公众举报与反馈、环境侵权补偿等具体过程,完善程序性协同。二是以公众环境参与为抓手,推动各类协同治理机制的融合发展。除行政动员与群众动员的融合外,公众参与在中央与地方政府环境协同治理方面也发挥着促进作用。影响两者之间协同效率的一个主要因素是地方政府与中央政府之间存在信息不对称和监督不力的困境,疏通公众反馈渠道可以规避科层信息传递的“漏斗”效应,使中央政府能够实施精准监督。2017年中央和省分别派遣环境保护督察组对SX县进行环境污染调查。收到中央环保督察组交办水环境污染信访问题16件,包括1家小型镀锌厂和1家造纸厂外,其余都属于养殖场水污染。这些污染问题发生在群众身边,容易被识别,这种公众参与环境监督形成了良好的倒逼機制。SX县依据“谁主管、谁负责”和“一岗双责”原则,对反馈问题逐一进行核对和整改,对19人进行水环境污染问责,包括县级国土、畜牧水产、环保等相关职能部门以及镇级负责人、村级干部、养殖企业等。与一般的群众举报不同,这些问题由中央环境保护督察组交付地方政府,成为中央对地方环境监督的重要内容,具有权威性。这种群众监督与中央监督的融合方式,有效地避免了群众监督“偏软”的缺陷。

(三)制度因素

相对于主体而言,协同动机受制于价值、理念、经历、资源、利益、晋升、声誉、压力、注意力等多种因素影响,但不同层级地方官员的环境治理激励存在差异性。例如,“河长制”中,一般由省市级政府官员负责推进,县长更多地扮演执行河长的角色。由于县级政府在经济增长目标的“层层加码”与中央政府监管效果逐层递减环境下,容易出现晋升激励与环境治理的“脱钩”[33]。从结构因素分析,流域机构和激励政策为代表的外部驱动与生态补偿和断面水质考核为代表的内部均衡决定了主体之间合作策略的选择[34]。这些激励因素大多与制度的价值分配密切相关。中国特色社会主义制度发挥了党对各项工作集中统一领导的政治优势,这就决定了党委和书记在协同中的权威型地位。国家制度的各个层级都存在党政双重权威且执政党发挥着统领和协调角色[35]。从纵向看,中国特色制度的“高位推动”和层级性、多属性治理方式有利于避免央地之间、部门之间公共政策执行的“碎片化”困境[36]。

在特定条件下,具体的某项政策制度也能够影响环境协同治理的效果。水环境治理之所以在经济相对落后的SX县取得很大进展,在于专项政策赋予的资源供给能力。SX县被定为贫困县后,中央和省级财政给予了很大政策支持。2018年全县加大涉农资金整合力度,计划调配6亿元用于全域农村环境“三大革命”整治,每个行政村环境整治列支经费200万元。2017年以来完成户用厕所改造4.21万户,建成农村公厕2 566个。全县建成垃圾中转站14座,建设户外垃圾收集点2 005处。政策的协同效应还在于政策子系统之间的共识与互动[37]。SX县将脱贫攻坚政策与环境治理政策有机结合起来,将农村人居环境整治作为脱贫摘帽的基础保障和乡村振兴的先导工程。通过小额贷款、补助等政策引导,推动河流污染防治与绿色产业转型相结合。制度还可以通过创新推动行政动员协同向常规协同和程序性协同转变,如形成流域联防联控合作协议、区域环境保护规划、农业面源污染治理规划等政策制度。从发展趋势看,跨界环境污染治理政策需要对合作主体之间的责任认定、协商行为等方面作出具体的、可操作的规定,才能切实发挥治理效果[38]。

(四)技术因素

影响水环境治理协同机制的技术因素可以分为两个方面。一是通过生物技术、工艺技术、工程技术等手段减低和分解水体污染成分,达到无害利用的目的。二是通过监控技术、检测技术、计价技术以及信息传递等管理技术应用,为水体污染的检测、監督和治理提供支持。本文着重分析后一种技术应用的影响。水污染环境治理是通过污染检测预警、信息共享、联防联控、部门合作、层级协作等多种机制减少组织之间的信息壁垒,形成府际整体治理和协同治理的信息管理支持系统[39]。信息技术应用有利于重塑组织结构和程序优化,推进组织的扁平化、网络化发展。

信息技术对组织协同的支撑最终依赖于组织对新技术的接纳程度。如果组织主体不重视信息技术的应用,不愿意投入资金改进信息管理系统,或者对环境信息系统反馈的问题置之不理,技术最终不能带来治理效能的提高。2018年9月,受台风强降雨影响,X河和B河流水位暴涨,SZ市为降低水患影响,对其控制的水坝进行泄洪,致使下游邻省的SH县内涝严重。泄洪的污水也造成HZ湖鱼蟹的大面积死亡,养殖户损失严重。但在长达6天的泄洪期间,下游地区没有收到任何通知。相反,在上游SZ市范围的各水利闸口之间建有信息沟通渠道,开闸时间等具体信息都会及时收到通知。实际上,2012年SZ市与江苏省SQ等8个地级市签订的《关于环境保护合作协议》已经明确提出上游提闸放水应提前24小时或汛期应急提闸放水应提前6小时的通报制度,但一直没有得到有效落实[40]。这种“信息孤岛”在我国跨界河流治理中并不少见,为什么市内、省内各地政府能够进行信息共享,而省际政府之间则不能呢?这不能仅仅从技术角度寻找答案,真正原因是碎片化治理机制造成了信息阻塞,这需要从结构化组织创新和权威领导支配的合作行为寻找动因。

协同的实践需求反过来也会推动信息技术的应用。有些地方实施“河长制”改革后,逐渐推广使用APP和信息管理系统。2018年SZ市泄洪事件后,SX县环保部门主动向SH县环保部门发函,商请共同推进跨界河流水污染防治工作。SZ市防汛防旱指挥部办公室也下发通知,要求SX县开闸防水要提前通知下游的WH县和SH县[41]。2021年SH县与WH县等县市已经达成跨界合作协议,希望通过建立“联合河长制”来推进上下游信息共享。

四、结 语

水环境协同机制是国家治理体系与治理能力现代化建设的重要内容。从本质上看,任何一种机制模式的形成和发展都离不开特定的社会环境。环境治理的共同性特质决定了协商机制模式的学习与迁移的可能性和适应性。中国特色社会主义制度条件下政府组织之间的纵向协同、横向协同具有独特的运行逻辑。受制于层级统协和严格考核机制,我国常态化地方治理中自上而下的层级压力超越了而自下而上的社会参与压力,使协同权威性具有层级递升的特点。与西方国家更多地依赖于市场机制和信息化手段不同,我国拥有执政党整合的制度优势[42],这种制度环境是分析和探讨中国水环境协同机制创新的基本立足点。

在中国语境下,社会治理日益强调党领导下的多元主体参与的治理机制建设。2019年,党的十九届四中全会提出“完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系”。但目前水环境治理中,公众环境治理参与作用有限。一方面,需要国家加强生态文明教育,提升国民素质,提高公民环境治理参与的能力和自主性,同时政府要倾听群众呼声,维护群众的合法利益。另一方面,推进制度创新,完善公民参与环境治理的法律制度,积极吸纳公众参与环境决策、环境影响评价和环境治理过程,推动水环境协同模式从政府单中心管理向政府为主导的多中心网络化治理转移。

水环境协同机制存在动态的发展过程,需要创造条件推动治理机制模式的有序变迁。关注价值引领,构建有益于环境治理的共识、信任的社会网络,扩大协同治理的认知共识;重视公众需求导向,推动行政动员协同与社会协同治理相融合,推进公民从治理对象转向治理主体转变;重视技术因素的支撑作用,推动以技术理性为导向的组织协同创新与以组织协同理性为导向的技术开发、利用与推广;重视制度因素的激励功能,彰显中国特色社会主义环境治理制度的特色与优势,吸纳人类生态文明建设的先进成果,实现我国水环境治理制度的完善与发展。

参考文献:

[1] 戈登·塔洛克.官僚体制的政治[M].柏克,郑景胜,译.北京:商务印书馆,2012:213-219.

[2] 尤金·巴达赫.跨部门合作:管理“巧匠”的理论与实践[M].周志忍,张弦,译.北京:北京大学出版社,2011:13.

[3] 赫尔曼·哈肯.协同学:大自然构成的奥秘[M].凌复华,译.上海:上海译文出版社,2001:7-8.

[4] 范如国.复杂网络结构范型下的社会治理协同创新[J].中国社会科学,2014(04):98-120.

[5] MULFORD C L,ROGERS D L.Definitions and Models[M]//ROGERS D L,WHETTEN D A,et al.Interorganizational Coordination:Theory,Research and Implementation.Ames:Iowa State University Press,1982:54-57.

[6] PETERS B G.Managing Horizontal Government:The Politics of Co-Ordination[J].Public Administration,1998,76(02):295-311.

[7] JENNINGS E T.Building Bridges in the Intergovernmental Arena:Coordinating Employment and Training Programs in the American States[J].Public Administration Review,1994,54(01):52-60.

[8] 詹国彬,陈健鹏.走向环境治理的多元共治模式:现实挑战与路径选择[J].政治学研究,2020(02):65-75.

[9] PERRI B,LEAT D,SELTZER K,et al.Towards Holistic Governance:The New Reform Agenda[M].New York:Palgrave,2002:29.

[10] 李胜,裘丽.基于“过程-结构” 视角的环境合作治理模式比较与选择[J].中国人口·资源与环境,2019,29(10):43-51.

[11] 周雪光,练宏.政府内部上下级部门间谈判的一个分析模型——以环境政策实施为例[J].中国社会科学,2011(05):80-96.

[12] 郝亚光.公共责任制:河长制产生与发展的历史逻辑[J].云南社会科学,2019(04):60-66.

[13] O'TOOLE L J,MONTJOY R S.Interorganizational Policy Implementation:A Theoretical Perspective[J].Public Administration Review,1984,44(06):491-503.

[14] 段蕾.新中國环保事业的起步:1970年代初官厅水库污染治理的历史考察[J].河北学刊,2015(05):61-65.

[15] TAMTIK M.Policy Coordination Challenges in GovernmentsInnovation Policy—the Case of Ontario,Canada[J].Science and Public Policy,2017,44(03):417-427.

[16] 王园妮,曹海林.“河长制”推行中的公众参与:何以可能与何以可为——以湘潭市“河长助手”为例[J].社会科学研究,2019(05):129-136.

[17] 崔晶,毕馨雨.跨域生态环境协作治理的策略选择与学习路径研究——基于跨案例的分析[J].经济社会体制比较,2020(03):76-86.

[18] 理查德·C.博克斯.公民治理:引领21世纪的美国社区[M].孙柏瑛,等,译.北京:中国人民大学出版社,2014:29.

[19] 林卡,吕浩然.环境保护公众参与的国际经验[M].北京:中国环境出版社,2015:185-187.

[20] 徐艳晴,周志忍.水环境治理中的跨部门协同机制探析——分析框架与未来研究方向[J].江苏行政学院学报,2014(06):110-115.

[21] 肖滨,郑凯.双向激活:“河长制”运行中体制与机制的连接——基于广州市治水实践的分析[J].社会科学研究,2021(06):10-18.

[22] 吴凤平,于倩雯,沈俊源,等.基于市场导向的水权交易价格形成机制理论框架研究[J].中国人口·资源与环境,2018,28(07):17-25.

[23] 沈满洪,谢慧明.跨界流域生态补偿的“新安江模式”及可持续制度安排[J].中国人口·资源与环境,2020,30(09):156-163.

[24] 郭伟,张海帝.以点探源 开启农民生活幸福模式[N].中国改革报,2018-01-02(04).

[25] 荀丽丽,包智明.政府动员型环境政策及其地方实践——关于内蒙古S旗生态移民的社会学分析[J].中国社会科学,2007(05):114-128.

[26] 高翔.跨行政区水污染治理中“公地的悲剧”——基于我国主要湖泊和水库的研究[J].中国经济问题,2014(04):21-29.

[27] 刘乐明.共同富裕的政治基础——“国家治理上海论坛”2018年会议综述[J].政治学研究,2019(01):120-124.

[28] 刘东国.绿党政治[M].上海:上海社会科学院出版社,2002:2.

[29] 陈平,封晓健.新时代我国绿色治理的结构性路径探析[J].中共天津市委党校学报,2020,22(04):47-54.

[30] 塞缪尔·P.亨廷顿.变化社会的政治秩序[M].王冠华,刘为,译.上海:上海人民出版社,2008:26-28.

[31] 习近平.习近平谈治国理政(第3卷)[M].北京:外文出版社,2020:362.

[32] 范永茂,殷玉敏.跨界环境问题的合作治理模式选择——理论讨论和三个案例[J].公共管理学报,2016(02):63-75.

[33] 沈坤荣,金刚.中国地方政府环境治理的政策效应——基于“河长制”演进的研究[J].中国社会科学,2018(05):92-115.

[34] 杨梦杰,杨凯,李根,等.博弈视角下跨界河流水资源保护协作机制——以太湖流域太浦河为例[J].自然资源学报,2019,34(06):1232-1244.

[35] 周雪光,艾云,葛建华,等.党政关系:一个人事制度视角与经验证据[J].社会,2020(02):137-167.

[36] 贺东航,孔繁斌.公共政策执行的中国经验[J].中国社会科学,2011(05):61-79.

[37] 鲁先锋,芮雯艳.土地增减挂钩与美丽乡村建设协同机制的构建[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(05):87-93.

[38] 李智超,于翔.中国跨界环境保护政策变迁研究——基于相关政策文本(1982-2020)的计量分析[J].上海行政学院学报,2021(06):15-26.

[39] 丘水林,靳乐山.整体性治理:流域生态环境善治的新旨向——以河长制改革为视角[J].经济体制改革,2020(03):18-23.

[40] 沈汝发,秦华江,夏鹏.HZ湖“黑水”:跨境而来,责不过界?[N].经济参考报,2018-09-25(05).

[41] 搜狐网.SZ市开闸泄洪下游毫不知情,直到SH县内涝洪泽湖鱼蟹死亡[EB/OL].(2018-09-25)[2022-02-12].https://www.sohu.com/a/256002234_260616.

[42] 李友梅.中国社会治理的新内涵与新作为[J].社会学研究,2017(06):27-28.

Coordinative Mechanism and Realization Condition of Local Government Water Environment Governance

——Based on the Analysis of Water Environment Governance in SX County

LU Xianfeng

(School of Humanities and Law,Zhejiang A&F University,Hangzhou 311300,China)

Abstract:Water environmental governance is a way to intervene the deviation of environmental externalities,and it is also an important content of the modernization of national governance system and governance capacity.Local governments assume the basic responsibility of regional water environment governance.In the process of coordinative change in response to complex environmental problems and self-innovation orientation,various types of environmental coordinative governance mechanisms have been formed,such as conventional coordination and mobilizing coordination,special coordination and overall coordination,vertical horizontal coordination and internal external coordination,structural coordination and procedural coordination.Based on the practice of water environment governance in SX County,this paper specifically studies the formation conditions,operation logic and basic characteristics of the coordinative water environment governance mechanism.On this basis,the basic conditions for the effective operation of the coordinative mechanism of water environment governance are summarized as value guidance,public participation,system integration and technical support.

Key words:water environment treatment;local government;coordinative mechanism;coordinative conditions

(責任编辑:董应才)