空地联合无人机群作战指控流程研究

张启瑞 张国雯 袁金余

空地联合作战体系及指控流程是作战中需要研究和探讨的重难点问题,完整的作战体系和合理的指控流程很大程度上能够决定战争的走向。虽然“兵无常法、战无常势”,对兵力的部署调用要随着战争的态势、战场环境、敌我信息等因素随时进行调整,但是对于作战双方中任意一方来讲,现有阶段空地联合作战的基本特征都是一样的,即多维信息综合主导、多层协同并行展开、多方联动整体作战。

联合作战的研究发展

“联合作战”概念的提出离不开美军超前战争军事理论的引导。2000年,为快速制胜战场并减少己方伤亡,美军基于“快速决定性作战”宗旨,相继出台了一系列联合作战有关文件(如《战役计划联合条令》《联合作战条令》等),从条令法规层面的底层军队管理办法,规范化了快速联合作战的指控流程。伊拉克战争期间,美军依据优化的联合作战指挥控制流程,以流程为主线、指挥为宗旨、控制为手段,初步实现了联合指控的统一,并在对伊战争中颇具成效。在之后的多次战争中,不断对快速联合作战进行总结和对指控流程体系进行改革优化,通过制定“周密计划”和“危机计划”,达到加快联合作战反应的目的。虽然其本质上还是“IF-THEN”结构的作战方式,但大量的计划和所规划的应对方法手段,极大缩短了联合作战指控流程的周期。在之后的战争中,通过对美军联合作战的研究,可以看出从海湾战争联合指控作战的数天缩短到了利比亚战争中的数分钟,联合作战系统的威力由此可见一斑。

目前,联合作战指控流程基本是以任务要求为主旨,以体制、装备、人员、能力等方面的影响因素为基础,面向战场提出联合作战指挥控制的方式方法。但总体模型算法多、可行操作少,理论研究多、实际运用少,使得作战更偏向于“技”而远离于“战”。随着战争中信息化越来越密集、智能化越来越高级,联合化越来越深入,作战指控已远远超过常规的“打击、防守、对峙”循环模型,而演变为作战对象多元、作战部署交叠、作战层次全维、作战流程多变、作战方式灵活的复杂联合作战模式,持续向着军令为主牵引作战、军政为次辅助作战的现代战争特点演变。

联合作战指控流程

与传统作战相比,联合作战的对象更加多元化,军兵种更加多样,指控层次更加多维,这也对指挥部的要求更高,对指控流程要求也更加灵活。

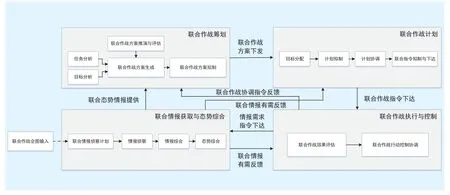

联合作战指控内容联合作战指挥控制的内容主要有:对于战场环境态势的整合分析、对于联合作战筹划的处置决断、对于联合作战方案的计划执行,以及对于协调联合行动的指挥控制。

联合情报获取与调试综合是根据联合作战企图开展的,依据联合作战企图有针对性地获取战场态势信息,主要包括联合情报侦察计划的获取/设计、情报侦察互动的执行、对所获取的情报进行综合研判分析、形成对战场态势的综合研判结果。情报信息是一切作战的基础,因此其不仅需要将联合态势情报提供到联合作战筹划部门,还需要将分类的信息有针对性地提供给联合作战计划模块以及联合作战执行与控制模块。例如空军所需更多的是气象、防空等空中态势信息;而陆军所需更多的是地形、对地打击能力等地面态势信息。因此需要贯彻“企图引导、情报先行、综合研判、按需反馈”的策略方针。

联合作战筹划是根据联合态势展开联合作战的筹划,主要包括联合作战方案的推演与评估、任务分析和目标分析的同步展开,之后通过对联合作战方案的拟制形成联合作战方案。其本质是基于联合态势情报,生成整体的作战方案,并将拟制好的联合作战方案进行下发。这里不仅需要考虑联合中各军兵种的特性、还要考虑任务完成过程中可能出现的紧急预案,对方案不断进行动态的调整、预演与评估,使得联合作战整体筹划能够“分析推演广大精微、联合作战如臂使指、方案生成万无一失”。

联合作战计划和联合作战方案相似,但不同的是其以联合作战方案为输入,将作战任务、作战目标等进行协调分配,不仅如此,联合作战计划还需要关注联合各军兵种之间的同步协调、协调支援、有序进退等计划,最后进行联合作战指令的拟制并下发指令。可以看出,联合作战筹划注重的是联合作战整体的方案筹划,而联合作战计划更注重各军兵种内部、系统之间的作战指令拟制。

联合作战指控内容

2014年美军《联合作战条令》封面

依据当前联合作战的指令,联合作战指挥与控制模块进行联合作战的行动控制协调和联合作战效果评估,行动控制协调是保证“联合”的基础,作战效果评估是保证“指控”的闭环,联合作战指挥与控制模块与联合情报获取和态势综合模块不断进行信息的交互,更新战场信息、动态研判态势,适时地调整作战指令来最大化指挥与控制各系统并行、分时复用战场等作战模式。

需要注意的是,各系统模块之间并不完全处于一种前后关系,联合作战执行与控制模块需要将指令及时地反馈给联合作战筹划模块,以改变作战筹划与当前作战形势的不符之处;联合情报获取与态势综合模块需要将联合情报有针对性地反馈给联合作战计划模块,以供各军兵种提取自身需要的战场情报信息,有一定自主权地改变自身作战计划。

空地联合无人机群作战系统要素空地联合无人机群作战系统要素主要包括“一群二种三环四层”。

一个无人机群:在空地联合作战体系中,主要负责空中对地打击的力量是无人机群体,因此需首先对机群作战战术战法、无人机群作战博弈进行探讨。在机群飞行过程中,要达到无人机的“群无定型”,即无人机群体可以有固定的编队模式,便于侦察监视、协同打击等;也可以忽略编队组成,互相保持联系即可,队形解散、队形重构,用来躲避防空火力或者扰乱敌方雷达探测等。

两个军兵种:包括空军和陆军,两者联合协同进行作战。空军主要执行空中侦查监视、对地支援攻击、敌方突防拦截等任务;陆军主要负责地面蚕食占领、消灭对地打击后的残余力量、固定重点区域防空等任务。在协同联合攻击时,空中对地打击,地面蚕食占领,两者交互协同互补;在协同联合防空时,空中游击防护,地面重点防空,两者动静多层结合;在协同联合对峙时,空中保持侦搜,地面听令而动,两者高低优势互补。

三个信息反馈回路:联合作战信息反馈回路主要负责在作战过程中,将军兵种的作战进度、作战信息、战场态势等信息反馈给战略战区目标层,以供上级机关部门及时对联合作战指控流程进行协调和管理;体系作战信息反馈回路主要是协调部门职责层和军种任务层之间的指控流程,部门职责层按照作战预案运行,并及时将信息反馈,以保证两层之间的快速稳定运转、指挥指令快速下达、控制流程闭环运行;运用作战信息反馈回路是将一线的人员与装备信息反馈到相关的负责部门中(如无人机故障问题无法执行任务,需迅速反馈,以供上级快速调整作战方案、行动计划等)。必要时,三个信息反馈回路可有一定权限的越级反馈,如在战训任务无人机失控飞向国界,运用作战信息反馈回路可直通战略战区目标层。

四个指挥控制层级:即战区目标层、军种任务层、部门职责层、系统应用层。需要注意的是,四个指挥控制层级是根据空地联合无人机群作战设计所构建的指控模型层级,自底至上仅存在信息流反馈,自顶向下既存在指挥流又存在信息流,用类似于美军OODA环的闭环控制在提高作战指控效率的同时,又保证作战系统的时效与稳定。

联合作战流程管理

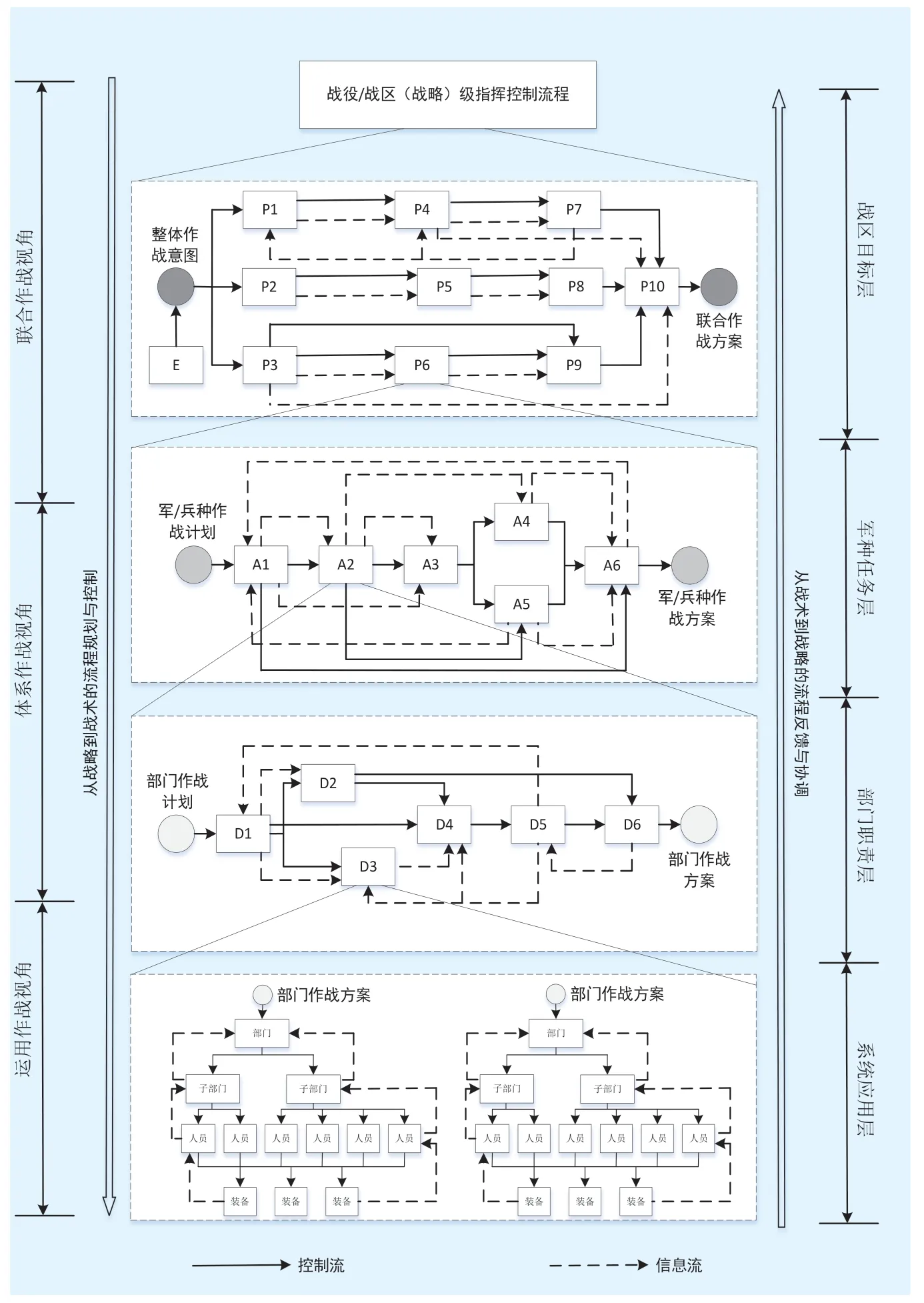

联合作战流程管理最重要的就是进行上下层级的信息/指令传递,以及同一层级之间的作战协调。对于一场战争,指控人员所处层级不同、所获取的信息不对称、视界和战略出发点的差异等因素,都决定了其需要对战争的认识以及判断不同;而同一层级中的指控人员,其所处岗位的不同、军兵种的差异等因素影响,考虑作战流程化的问题也千差万别。

联合作战流程管理模型

联合作战流程管理就是需要构建合理的联合作战指控流程模型,使得各层级各司其职又相互影响、各兵种独立运行又协同作战,在此基础上将联合作战的流程管理层级模型分为四个层级(战区目标层、军种任务层、部门职责层、系统应用层),以及三种视角(联合作战视角、体系作战视角、运用作战视角),从而构建细化的作战流程管理模型。

四个层级既存在上下指挥的关系、又存在下上反馈的环路。战区目标层是联合作战指控流程的最高层次抽象,是影响联合作战指控机构和指控流程的最重要因素;军种任务层是最高层次抽象的下一层次,从战区总体战略布局和整体目标消耗的能力出发,构建基于本军兵种能力作战的体系指控流程;部门职责层是对军种任务层的进一步细分,达到在军种内部指挥控制指令迅速下达,使各部门有机协调,指控清晰;系统应用层:系统应用层为指控流程管理的最底层,主要涉及部门内部各人员各司其职,装备物尽其用,按令行事、及时反馈。

结语

和传统的单兵种作战相比,空地联合无人机集群作战系统及其指挥控制无论是从作战力量还是从作战空间来讲,都极大拓宽了作战的维度。将传统的地面战争、空中战争不仅从空间上进行了综合,兵种上进行了联合,更是将作战方式从单维定向战转化为了全维超限战,其作战范围更广、作战环境更杂、作战方式更多、作战斗争更烈、作战支援更快。可以看出,空地联合无人机群作战系统指挥控制具备众多鲜明的特点。

作战力量多元,支援关系复杂。高精尖武器装备的发展,虽然极大地提高了各军种的作战能力,但是随之而来的是对指控人员的更高要求。在空地联合作战中,指控人员不仅需要懂本军兵种内部武器装备,还需要懂得联合作战其他体系的武器装备,这样各军种才能相互联合、协同支援作战。在联合作战多元的作战力量中,各军兵种从建制形式上独立,但从作战意图上相同,因此各军兵种不仅要完成本系统内的作战任务,还要支援其他军兵种的作战,支援关系复杂,作战网络密集,多元力量混合,联合作战指控人员、军兵种指控人员必须考虑众多因素,才能相互配合,形成合力。

作战空间多维,控制权争夺激烈。联合作战联合的不仅是军兵种体系使其成为合力,更是将作战空间从单维度拓展到了多维度,根据联合军兵种的不同,战场多层次、大纵深地向陆、海、空、天、电、网等领域综合延伸拓展,联合样式协同配合、指控模式互为依托,战场形式交互重叠,在各个领域展开多维斗争,全面化地争夺制空权、制海权、制天权、制信息权等战场控制权。在联合作战的作战空间中,对于多维控制权的争夺,完全贯彻了“木桶理论”,控制权的争夺极其激烈。

作战行动多样,战场协调困难。战场的制胜不仅靠着技术的高端前沿,更依靠着作战行动的诡谲多变。“小米加步枪”战胜“飞机大炮”从而扭转战局的案例数不胜数,从而衍生出“游击战”“地道战”“地雷战”等作战行动样式,试想在单军兵种作战行动中都能以多变的作战行动样式制胜,那么在联合作战更为复杂的战场环境中,其作战效能可见一斑。陆战、海战、空战、两栖战、空间战、信息战、火力战、特种战等互相结合可以形成无限多的作战行动,作战运用样式多、作战行动节奏快、作战联合网络密,联合作战行动不仅需要考虑外部遭到破坏的紧急预案,更要考虑内部指挥控制失调的补救措施,组织和保持作战的协同十分困难。

地道战遗址

作战指挥统一,保障任务艰巨。各军兵种组成的联合指挥机构,对于参战的各军兵种构成直接的指挥关系,由此形成了联合作战指挥体系,达到统一部署、协调行动、联合作战的目的。在联合作战中,作战参与力量众多、作战装备型号繁杂、作战保障人员海量、作战时效要求迅速,在尽可能短的时间内保障装备形成战斗状态并执行任务,对保障任务要求异常繁重,保障任务十分艰巨。并且作战过程中,保障系统又是敌方重点打击的目标,在完成保障的同时又要提高保障的抗摧毁能力、隐蔽能力、快速保障能力、抢修抢建能力等,这又对联合作战保障提出了更高的要求。

在联合作战指挥控制中,指挥员需要根据联合作战的指挥意图和各级作战单位的综合态势,对战场信息进行整合分析、处置决策、计划制定、流程执行、指挥控制等的闭环周期性活动。其形式在于“联合”、目的在于“作战”、手段在于“指挥”、标准在于“流程”、控制在于“闭环”、效率在于“周期”。其本质上离不开对联合作战指控内容的分析以及联合作战流程管理的设计。