阿利卡绘画艺术的真实表达

摘要:以色列画家阿维格多·阿利卡(Avigdor Arikha,1929—2010),在具象表现绘画没有被正式提出的20世纪,其以独特的观物方式和画面呈现对当时的西方绘画发展提出质疑。这是对世界和真实的思考,他沿着塞尚的道路,继续打破对前人客观模仿再现事物的实践。阿利卡的绘画创作经历了从抽象到写实的戏剧性转变,其转型后的作品都是着重描绘一些平凡的事物,而非宏大的场面,其中值得关注的是他画面中独特的呈现以及引申出来的背后同样独特的观物方式。本文试从“视野”入手来解读阿利卡独特的观物方式,分析他是如何将此观物方式表达在画面当中,进而探究这两者之间相辅相成的关系。

关键词:阿维格多·阿利卡;观物方式;画面呈现;视野

文艺复兴兴起之后的数百年光景里,艺术形式层出不穷,人们紧随其后不断追问。特别是20世纪以来出现的“实验派”美术,以全新的绘画形态令人耳目一新,也占据了当时绘画的主流地位。就在大部分艺术家放弃具象绘画甚至传统架上绘画时,阿维格多·阿利卡(以下简称阿利卡)却舍弃自己在抽象绘画上的成就,成功转向具象写实绘画领域。然而,笔者发现在这个现代主义和后现代主义流行的半个世纪里,阿利卡的成功之处就在于他将与众不同的观察方式和思维成功地应用到其绘画创作中。笔者在翻阅阿利卡大量资料文献后发现,这位富有独立精神的艺术家之所以会回归写实,找寻一种主观真实,其背后与其际遇是有着某种关联的,从而发现阿利卡这独特的画面呈现与其观物方式有着密切的联系。20世纪90年代,阿利卡跳脱出来,重新反思物质与空间、宇宙与自我的本质。

阿利卡独特画风的形成,直接因素是其画面呈现,包括色彩、构图、笔触、内容等,而间接因素便是其观物方式。阿利卡用自己独特的观物方式描绘他所观察到的一切,也可以说他在画自己眼中的事物,跟同样爱画静物的莫兰迪一样,莫兰迪也是画着自己眼中的事物。阿利卡萌生如此的观物方式与思维,是对16世纪以来出现的“架上绘画死亡论”的有力一击。

一、打破“先入为主”

1958年之后的七年时间里,作为一个现代主义者,阿利卡越来越成功,但他意识到自己的抽象艺术只是一直做重复运动,关于绘画的方向问题随之开始困扰他。笔者在偶然观片中,从法国著名摄影师布列松主持的纪录片《Just Plain Love(只是朴素的爱)》中发现了阿利卡的身影,他在访谈里这样说:“问题在于我们的观点,总是受认知的制约,我的意思是指我们经常会被我们的认知所束缚住。然而,当你去画一幅生动的画时,你必须去避免被束缚住,不是去认知,而是去感知,这样才能使自己处于一个初始状态。”他认为就是要让视野开阔,摒弃所有的意图、想法和成见去观看。

海德格尔提出了“视域”这个概念,而在没有“视域”这个现象学概念之前,千百年来人们探寻的都是如何将物体在视网膜上的成像忠实地表现在画面上。欧洲学院派要求掌握过去的伟大模型(古代雕像、文艺复兴时期大师们的绘画),他们认为只有能够理想化自然时,才懂得去面对自然。这种客观模仿事物的再现体系,使艺术家先入为主地将刻板印象带到画面上,这确实是传统绘画观察带来的一个弊端,让艺术家忽视了真正的观察是什么样的。阿利卡在“什么是真正的观察”这个问题上提出质疑,他试图超越古典概念和现代概念之间的“二分法”。在他眼里,一幅作品的内核不仅仅在于有多相像,更重要的是整个创作过程是如何产生的,這里的“创作过程”即观看的过程。阿利卡将观看放在首要的位置,对于眼前所要描绘的事物,条件反射似地先看到自己要画的。这样富有选择性的绘画思维,包含着其对这一事物在此刻最初、最纯粹的感受。这种观看的思维与方式,在1973年阿利卡重新返回到油画创作后愈发成熟,他作画时并没有打草稿的习惯,对他而言,享受的也正是即兴创作的过程。

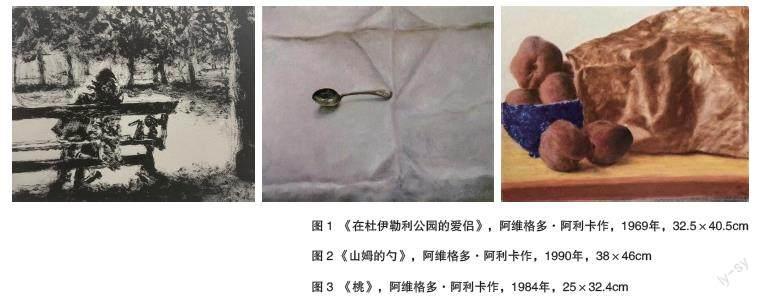

阿利卡后期的作品无不都是些平凡得不能再平凡的人和物,但若你造访阿利卡的家,便会知晓这平凡背后不平凡的力量。那是蒙帕纳斯七楼的朴素公寓,这所房子里的一切会让你觉得很熟悉,不仅仅是挂在墙上的阿利卡的作品,甚至是每一个物体、每一个角落都熟悉得像梦里见过一般,这就是画家每天乐此不疲描绘的事物。与古典油画那种栩栩如生不同,阿利卡的绘画并没有精美绝伦的相像感,但摆在那里你就会觉得这就是对象的本身。就拿肖像画来说,在阿利卡眼里,面容和姿势、僵硬和放松、亲密和疏远、温暖和淡漠都因人而异,才会使每一幅肖像与众不同,就像他自己说的那样——“我画一个苹果,它就必须是这个苹果,而不是任意的一个苹果”,这种宁静纯朴的力量归功于他打破“先入为主”的观察方式。在作品《在杜伊勒利公园的爱侣》(图1)中,我们仿佛能看到这位画家夹着一本速写本和一支笔刷在树荫遮径的杜伊勒利公园散步时,发现了画中这对正在接吻的情侣,也许正是被情侣间朴素的爱所吸引,他便当即绘制了这幅作品。抱着传递当下感触的信念,他这样说道:“忘记你所了解的是非常重要的,因此这是一种相当激烈的内心斗争,只有忘记才能看到事物的本质,这是可能实现的。”对于阿利卡来说,这就是创作的本身,不带有任何过往经验,就像沙随风舞,需要风,就是所谓的灵感。

透过表象看实质,是阿利卡艺术精华之所在。阿利卡这种打破“先入为主”的眼光,其实就是在不断质疑询问什么才是真实的以及接受所见并非所想之中反复横跳,尽管现在人们越来越普遍地接触到人文艺术,观看的需求也因此受到或多或少的限制,但这种打破对物质世界表象的先入之见的能力依然强大,就像我们每次看到其作品,都有像第一次看到那样的感觉。

二、俯视下的边角化

对于阿利卡这独特的观物方式,不得不加以提及的是其画面中看似随意实则精心设计的构图形式。画面中传递出来的是其带有“玩味”的取景模式,随机的局部边角化的截取思维让画面增添一种耐人寻味之感。

“阿利卡所谓的视线的‘歪斜,是他挖掘并接受对象的复杂性,甚至陌生感,以此来决定他作品中所表现的秩序。”翻阅大量画册,笔者透过画作发现阿利卡“歪斜”的视线大致分为三个方面:

首先,他的观察视线几乎高于事物的水平线,尤其是在静物和人物画中,这种高视点的视线尤为普遍。在其为好友贝克特创作的作品《山姆的勺》(图2)中,画面里一把小小的银匙,把手上刻有“山姆”的字样,放在一块白色亚麻布上,亚麻布上有风筝形状的褶皱。看似简单的画面布局,却有着令人惊讶的叙述性和伤感氛围,高视点下的表达在放大对主体物关注度的同时,也放大了对友人的敬意。因此,阿利卡认为俯视视角可以快速吸引观者的注意,将物体的存在感无限放大。

其次,“歪斜”还体现在画家并不爱将事物以垂直形态置放在画面中,似乎也没有确切的证据去证实这种倾斜看待事物的视角是有意识行为还是无意识行为,但是这种看似偶然的倾斜元素在阿利卡许多绘画中屡见不鲜。例如,在其早期的一幅静物画《桃》(图3)中,桌面、大面积的衬布、放在碗中以及散乱在桌面上零星的桃子相互平行,却都与画布边缘倾斜,这种点、线、面的倾斜营造了一股自然朴实的气息,这似乎不是巧合,是画家意图表达瞬间之感的用心设计,就好像目光不经意一瞥所见的景象。同样,在他的一些肖像畫中也出现“歪斜”,表现为肩膀与平面成一定角度,头部也向同一方向倾斜到接近扭曲的程度,这种倾斜显然偏离了正确的人体构造。对于阿利卡这位大师而言绝非偶然,但可以理解的是,阿利卡希望通过这种倾斜引导观者重新讨论关于事物真理的问题。

最后,边角化地处理客观事物也是“歪斜”的一大方面。阿利卡对于事物往往不采用其完整形态,只截取其中一角,这种偏离事物中心而定睛聚焦边缘的视野,赋予其画面一种难以言表的神秘和纵深感,在其作品《穿雨衣的自画像》(图4)中,映入眼帘的是硕大厚重的深色雨衣,本该处于画面主体位置的人脸,却被画在了近乎画面边缘的位置。他在偷看,又像是在凝视,右手遮掩保护自己的眼睛不受过多光线的照射。我们似乎能想象到那苍白而清澈的眼睛看得比每天呈现在他面前的事物更远,似乎越过那一刻,能够看得比那剧烈变化的生活更遥远。冲出画布外的右手臂,让人不禁联想其下一步的动作。就这样面对着,究竟是画中人在看着画外人,还是画外人在注视着画中人呢?凝视着,仿佛可以听到雨衣摩擦的干涩声。阿利卡对于目光所及之处都进行了大胆的取舍,如此这般,画作就像是有了它自己的生命。

边角化的构图占据了阿利卡作品的极大比重,这种从横向到纵向都和常规稍加偏离的视野成为阿利卡表达真实感触的一大手段。在如此独到目光下感受的是瞬息万变,“歪斜”视线表达出的无关过去与未来,不是关于空间的答案,也不是关于时间的答案,而是画家关注事物的个体,力图抓住转瞬即逝事物的生命意识。

三、固有色的归纳化

正常人的眼睛有5.76亿像素,视锥细胞决定人们可以看到约100万种颜色,艺术家们则能更敏锐地感受到事物丰富的色彩变化和明暗关系,古典画家们就将他们看见的所有色彩都画了出来。阿利卡不同于他们这种再现客观事物的表达方式,他对事物有着不同的眼光,依照自己的想法对现实中这些多样的色彩变化和明暗关系进行归纳。

如果把阿利卡的观看模式比作计算器,那么在他眼中的色彩都是经过画家精密计算的结果。为了满足自己的作画需求,同时能凸显自身感受的真实性,阿利卡在思维中构建了两个基本原则:第一个是对客体颜色进行主观重建。阿利卡在《绘画中品质标准的失败》中提出:“我们知道,人工光线会歪曲对色彩的感觉,因为其光谱狭窄、光线不匀,因此颜色只能通过色彩的重构才能得到辨识。”所以他会要求事物处在自然光的照射环境之中,即使在不同光照条件下也要努力看到物体相对恒定的颜色;第二个原则是调色板的限制性。阿利卡的调色板上总是使用四到五种有限的颜色,他认为最接近真实的色彩,便是事物的固有色,因此简化了许多复杂的颜色变化。阿利卡的这两个原则表现在画面上,主体物一定是纯度最高的,在大面积灰色背景的衬托下更加跃然纸上;此外,部分作品的黑白两色搭配则相得益彰,令画面更添沉稳朴实的气息。

这种简化和归纳也同样适用于阿利卡的其他画种,这符合他表达真实的需要,“他将自己的真实情感注入他的创作画面中,但又始终遵循画面的真实性,阿利卡始终尊重并遵循自己双眼所看到的事实,哪怕这事实是短暂的。”要知道他置身于自然中,将视野感知的色彩努力在画布上创造与之相符的和谐颜色,也因此为了能将自己的真实感触表达出来,画家的创作与感知几乎是同时进行的。

参考文献:

[1]许江,焦小健.具象表现绘画文选[M].杭州:中国美术学院出版社,2002.

[2]迟轲.西方美术理论文选:古希腊到20世纪[M].成都:四川美术出版社,2005.

[3]李倩.阿利卡绘画作品中简化秩序感[D].华中师范大学,2019.

[4]康乐.重塑现实:乔治·莫兰迪与阿维格多·阿利卡具象表现绘画的共性启示[D].中国艺术研究,2018.

[5][英]邓肯·汤姆森.世界当代艺术家丛书·阿利卡[M].罗祎菲译.长沙:湖南美术出版社,1999.

作者简介:

张银琳(1997—),女,汉族,福建福州人。硕士研究生学历,福州英华职业学院教师,研究方向:油画研究。