周代前期二层台葬仪历时性变化观察

摘要:根据周代前期46座姬姓男性高等级贵族墓葬资料显示,从西周成康昭穆时期至春秋早期,姬姓男性高等级贵族墓葬二层台结构存在两个明显的演变过程:从有二层台到无二层台,从熟土台到生土台。演变过程伴随着一系列的变化,积石积炭现象的发展、墓室与椁室之间空间的缩小、陶鬲摆放位置的变化、殉祭人牲规模扩大并转移至墓道及其附近、墓内拆车葬减少和车马坑规模扩大。这些变化可能说明西周晚期至春秋早期姬姓诸侯葬仪发生转变,且地区之间姬姓男性高等级贵族墓葬二层台葬仪的变化或消失是不同步的。

关键词:周代前期;葬仪的历时性变化;生土二层台;熟土二层台;姬姓男性高等级贵族墓葬

二层台,其指的是土坑竖穴墓中接近墓底四周的台阶,分为生土台和熟土台两种。周代前期,下入葬具后在葬具和墓圹四壁之间填土夯实所形成的土台,称“熟土台”;开挖墓室时预留出的土台,称“生土台”。二层台与墓葬的建造过程、棺椁的演变以及葬俗等问题息息相关。

一、男性姬姓高等级贵族墓葬二层台墓的发现情况

周代前期包括西周时期和春秋早期,笔者在此将周代前期进一步划分为两个阶段,以此来观察二层台的发现情况(表1)。

(一)第一阶段(西周成康昭穆时期)

西周成康昭穆时期,所发现的5处姬姓高等级贵族墓地12座诸侯墓葬中,墓葬结构都带有二层台。除曲村M9、平顶山应侯M230、浚县辛村M1这3座诸侯墓葬的二层台土质不明外,西周成康昭穆时期之前的诸侯墓葬中随葬二层台性质为熟土的墓葬数量占总数的75%。

(二)第二阶段(西周恭懿时期至春秋早期)

在西周恭懿时期至春秋早期,共发现13处姬姓高等级贵族墓地、37座诸侯及太子墓葬。除平頂山应侯M87和平顶山应侯M104的详细墓葬资料尚未公布外,笔者对其他35座男性姬姓高等级贵族墓葬随葬二层台的性质情况进行统计。从数量来看,无二层台的墓葬很少,仅有4座,皆出自晋侯墓地,包括北赵晋侯M8、北赵晋侯M64、北赵晋侯M93和曲沃羊舌M1,年代在宣王之世至春秋早期。男性姬姓高等级贵族墓葬中,有28座男性姬姓高等级贵族墓葬结构中带有二层台。如表1所示,在男性姬姓高等级贵族墓葬中,有11座的发掘报告或简报缺少对二层台土质的辨别。西周恭懿时期至春秋早期,带有熟土二层台的男性姬姓高等级贵族墓葬数量为14座,占墓葬总数的44%;带有生土台结构的男性姬姓高等级贵族墓葬仅1座,为平顶山M8,年代在春秋早期;二层台形制结构复杂、表现形式为生土台+熟土台墓葬者有2座,出自黎城西关墓地,年代集中于春秋早期。

从整体上看,迄今为止所发现、发掘的44座西周时期至春秋早期男性姬姓高等级贵族墓葬中,熟土台墓占上述两个阶段墓葬总数的比例很高。西周成康昭穆时期的诸侯墓葬中带有熟土二层台男性姬姓高等级贵族墓葬数量占墓葬总数的44%,熟土台墓葬占两阶段墓葬总数的比例下降。

西周时期至春秋早期,男性姬姓高等级贵族墓葬二层台结构存在两个明显的演变过程:从有二层台到无二层台,从熟土台到生土台。西周成康昭穆时期至厉王时期,北赵晋侯墓地发现、发掘的男性姬姓高等级贵族墓葬二层台结构多为熟土台,从北赵晋侯M8开始,晋侯墓葬内不再营建二层台。

除M87和M104详细资料尚未公开外,河南平顶山应国墓地迄今为止发现、发掘的男性姬姓高等级贵族墓葬有6座,西周成康昭穆时期有1座墓二层台土质不明,其中2座为熟土台墓;第二阶段中,恭王后期M84为熟土台墓,平顶山应侯M8年代最晚,为生土台墓。

黎城西关黎侯墓二层台形制特殊,可能为营建生土台时为葬具的预留空间过大所致,也视为熟土台向生土台的演变。

二、二层台与积石积炭的关系

随着时代发展,晋侯墓葬墓室中延续自西周早期的二层台逐步消失,积石积炭出现并发展。山西晋侯墓地发现、发掘西周时期至春秋早期姬姓男性高等级贵族墓葬10座,带有二层台墓葬有6座,分别是北赵晋侯M114、M9、M6、M33、M91和M1。北赵晋侯M1之前的晋侯墓葬墓室内的二层台内均填土,且未发现男性姬姓高等级贵族墓葬中有积炭现象。M1椁顶处施一层木炭,南部侵入墓道底面。墓底部遍施一层木炭,厚4—6厘米,椁室直接放在木炭上。椁室周围用土和木炭分层填实,土多炭少,分布无规律。椁周近底处有自然石7块。从北赵晋侯M8开始,椁室四周积石,上下积炭,晋侯墓葬中的熟土台消失,北赵晋侯M93墓葬椁室四角外有8垛石块砌成的石墩,高约3.2米,大体和椁室高度相当。椁室四周除积石外,均为木炭所围。羊舌M1墓葬在椁室四周有积炭,墓室内有4个高2米不等的石垛,直接置于木炭上。

积石积炭现象表现形式有积石现象、积炭现象和积石+积炭现象三种,非仅见于晋侯墓地。平顶山应侯M232墓室内有12层红色积石,11层石块与填土层层相间依次放置于椁盖板上,直达墓口。最下面的一层为铺底石,木质棺椁放置于该层石板上面。墓室内有熟土台,上面摆放随葬物。张家坡M170井叔墓在墓室的底部铺了一层木炭块,其上摆放棺椁葬具,墓室内有二层台,上面摆放有轮舆。

晋侯墓室内积石+积炭现象逐步发展成熟,代替二层台起到支撑椁室、防止潮湿的作用。二层台从有到无,深究其原因还应追溯到葬仪的变化。

三、二层台与墓室结构的关系

墓室结构中,二层台的营建与椁室的搭建息息相关,二层台的高度即椁室高度。尽管周代前期姬姓男性高等级贵族墓葬中绝大多数的椁室均已腐朽,我们仍可以从遗留痕迹中对其形制进行判断。西周时期至春秋早期男性姬姓高等级贵族墓葬中的椁室平面呈中空长方形,一般分为底板、挡板、壁板与盖板四部分,椁室底部支垫有东西向放置的枕木或石块,木椁底板由南北向放置的木板平铺而成,木椁的南北挡板与东西壁板均以方木相围垒筑而成,椁盖板也由南北向放置的木板平铺而成。16座可以测得二层台高度的姬姓男性高等级贵族墓葬,二层台的高度均与椁室高度相当。根据发掘简报或考古报告中的文字描述,浚县辛村M21、琉璃河ⅡM202、上村岭M2001、上村岭M2011、平顶山应侯M8、浚县辛村M42和梁带村M502底板和盖板的范围大于挡板和壁板的范围,椁底板两端伸入二层台底部,椁顶板整齐地东西向横置于东西两侧的二层台上。

男性姬姓高等级贵族墓葬墓室中四周的二层台宽窄不一,熟土二层台的营建性质使得二层台的宽度受到墓室宽度(长度)和椁室宽度(长度)两种因素影响,二层台宽度的计算方式应为:

墓室宽度(长度)-椁室宽度(长度)=二层台宽度

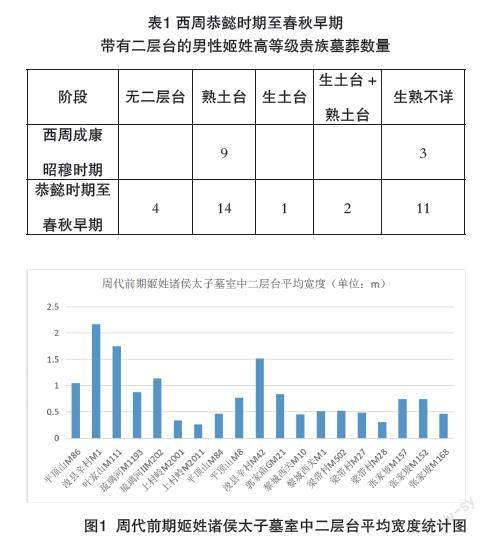

在二层台宽度的历时性变化上,从第一阶段到第二阶段,宽度变窄。从西周时期至春秋早期男性姬姓高等级贵族墓葬墓室中的二层台平均宽度柱状统计图可以看出(图1),第一阶段,墓室内二层台平均宽度大于0.87米,均在0.875—2.167米的范围内;第二阶段,姬姓高等级贵族墓葬中二层台平均宽度,除浚县辛村M42外,二层台平均宽度均窄于0.87米。

姬姓诸侯墓室结构中二层台的高度即为椁室高度。墓道底部远高于二层台的墓道为特殊现象,仅出现在西周早期。此种墓道不具有运送棺椁的作用,推测其棺椁运送方式另有其他。西周时期至春秋早期的诸侯墓葬墓室中普遍发现椁盖板两端置于二层台之上的现象,说明姬姓男性高等级贵族墓葬所带二层台具有营造墓室、稳定支撑椁室的功能。

除晋侯墓地姬姓诸侯墓葬外,姬姓男性高等级贵族墓葬经历了从西周成康昭穆时期至春秋早期二层台宽度逐渐变窄的过程,说明墓室与椁室之间的空间逐渐变小。

四、二层台的墓葬功能变化

男性姬姓高等级贵族墓葬二层台的独有功能是支撑椁室,使其牢固。从相关发掘报告简报文字和图表观察,二层台与其他墓室空间如墓道、椁顶等一起承担随葬车子部件和殉祭人牲的作用。春秋早期,姬姓男性高等级贵族墓葬墓室内拆车葬减少走向消失,墓葬随葬车马坑数量增多且面积扩大,墓葬殉祭人牲规模逐步扩大且集中于墓道和墓道两侧。而梁带村芮侯M27发掘发现其二层台上有青灰色踩踏面,可能具有特殊含义。

随着时代的变化,二层台随葬器物功能也发生变化,表现有二:

其一,墓葬中出现草席,其上一般放置随葬品。西周成康昭穆时期,12座姬姓男性高等级贵族墓葬二层台上发现盖有草席痕的有6座;第二阶段恭懿时期至春秋早期,28座带有二层台的姬姓男性高等级贵族墓葬二层台上发现盖有草席痕的仅发现2座,盖有草席的墓葬数量比例明显减少。

其二,姬姓男性高等级贵族墓葬二层台上的随葬品种类有陶器、漆木器和骨器,以陶鬲为主;青铜器以青铜车马器为主,其次为青铜兵器等。其中,湖北随州叶家山墓地姬姓男性高等级贵族墓葬二层台上摆放的随葬品众多,包括大量精美的青铜礼器。笔者在整理姬姓男性高等级贵族墓葬随葬陶鬲情况时,发现西周早期到春秋早期的各诸侯墓葬中陶鬲的摆放位置发生了变化,西周早期到西周晚期墓葬中随葬陶鬲摆放在墓主人头端二层台处,春秋早期墓葬中随葬陶鬲移到棺椁之间(表2)。各诸侯墓地二层台陶鬲摆放的位置、时间变化不同步,但都有相同的趋势,说明最早在宣王之世,晋侯墓葬葬俗在姬姓高等级贵族统治集团内部率先发生改革。春秋早期,应侯墓地也发生变化,而梁带村芮侯墓葬仍然遵循旧制。

五、二层台葬仪历时性变化总结

周代前期姬姓男性高等级贵族墓葬中二层台葬仪的变化具有一定规律,有共性也有个性,且地区之间男性姬姓高等级贵族墓葬二层台葬仪的变化或消失是不同步的。从西周成康昭穆时期至春秋早期,姬姓男性高等级贵族墓葬二层台结构存在两个明显的演变过程:从有二层台到无二层台,从熟土台到生土台。演变过程伴随着一系列的变化,积石积炭现象的发展、墓室与椁室之间空间的缩小、陶鬲摆放位置的变化、殉祭人牲规模扩大并转移至墓道及其附近、墓内拆车葬减少和车马坑规模扩大。这些变化可能说明西周晚期至春秋早期姬姓诸侯葬仪发生了变化,且地区之间姬姓男性高等级贵族墓葬二层台葬仪的变化或消失是不同步的。深入了解,其原因或是祭祀仪式渐渐从墓内转移到墓外,以及车马埋葬方式从墓室内拆车葬转变为更注重墓葬外车马葬坑。

参考文献:

[1]秦博.黄河中下游地区史前二层台墓研究[J].四川文物,2020(02):23-35.

[2]杨林中,张欣,张崇宁,韩炳华,畅红霞.山西黎城西关墓地M1与M10发掘报告[J].中国国家博物馆馆刊,2021(04):6-52.

[3]种建荣,张天宇,雷兴山.晚商与西周时期墓道形制初识[J].江汉考古,2018(01):54-62.

[4]姜涛,王龙正,王胜利,廖佳行,冯陆平,娄金山,王同绪,鲁红卫,杨青龙,陈英,陈素英.河南平顶山应国墓地八号墓发掘简报[J].华夏考古,2007(01):20-49+153-169+2.

[5]山西省考古研究所,曲沃县文物局.山西曲沃羊舌晋侯墓地发掘简报[J].文物,2009(01):4-14+26+1.

[6]郭宝钧.濬县辛村[M].北京:文物出版社,1964.

[7]钱益汇,朱雪峰.山东平阴县周河遺址东周遗存发掘简报[J].考古,2018(12):3-16.

[8]中国社会科学院考古研究所.张家坡西周墓地[M].北京:中国大百科全书出版社,1999.

作者简介:

刘文华(1996—),女,汉族,山西晋中人。郑州大学历史学院在读硕士研究生,文物与博物馆专业,研究方向:考古学。