命运天定还是逆天改命:探索劣势者成见的“傀儡效应”与“黑马效应”*

马 君 朱梦霆

命运天定还是逆天改命:探索劣势者成见的“傀儡效应”与“黑马效应”*

马 君 朱梦霆

(上海大学管理学院, 上海 200444)

职场中总有一些员工被视为前景黯淡, 赋予劣势者成见。现有研究关注到它作为社会情境线索对员工行为的影响, 但忽视了它与个体特质的交互作用, 因而形成截然不同的结论。为弥合上述矛盾, 文章基于特质激活理论, 沿着“特质×情境→行为/意图→绩效”主线, 探讨了不同心态特质被劣势者成见激活时对任务绩效的影响, 尝试回答“不被看好的员工因何沦为被命运摆布的傀儡又何时逆袭成为职场黑马”。两项问卷研究和一项现场研究的数据分析揭示:(1)劣势者成见与固定心态的交互作用正向影响反馈回避行为进而降低任务绩效; (2)劣势者成见与成长心态的交互作用正向影响证明他人错误进而增强任务绩效; (3)聚焦任务抑制劣势者成见对固定心态员工行为的激活作用, 聚焦未来增强劣势者成见对成长心态员工行为的激活作用。研究揭示了职场中“傀儡效应”与“黑马效应”的成因及其干预条件, 表明心态特质在加工“不被看好”这类负面信息上存在不同的影响路径, 从而为整合“劣势者员工”和“领头羊员工”研究奠定基础, 也为当前“躺平”、“佛系”等丧文化的产生和流行提供了理论解释和转化思路。

心态特质, 劣势者成见, 反馈回避行为, 证明他人错误, 聚焦任务, 聚焦未来

1 问题提出

职场中的“躺平” “内卷” “摸鱼”等流行语, 是当下年轻人对现实困境的调侃, 变相地表达了他们渴望关注却不得的心理状态。诚然, 在组织中总有一些员工被领导视作明日之星, 另一些则被认为前景黯淡。不被看好的员工是甘愿平躺在工作的“舒适区”还是逆境崛起?在应对新的百年挑战、实现科技自强自立的时代背景下, 其背后的社会心理机制值得探索。个体感到自己不被看好抑或被周围人预期不太可能取得成功, 被定义为“劣势者成见(underdog expectations)” (Nurmohamed, 2020)。部分研究基于自我实现预言理论, 认为劣势者成见危及自我效能感, 引发焦虑, 降低绩效(Schmader et al., 2008; Shapiro & Neuberg, 2007; Chang et al., 2014; Binyamin, 2020), 与“说你行你就行”的皮格马利翁效应相对, 这种“说不行真不行”的现象又被称为“傀儡效应” (Loi et al., 2021)。正如赛场上弱者战胜宠儿的实例不在少数, 部分研究基于心理逆反理论指出“黑马效应”的存在, 即不被看好也可能激发心理抗拒动机, 通过积极的行动证明他人眼光的错误(Nurmohamed, 2020; 卢海陵等, 2021)。对立的观点表明, 我们对理论生效的边界条件尚未充分把握。

事实上, 行为唤醒是情境与特质交互作用的结果(Tett & Burnett, 2003), 遗憾的是, 现有研究忽视了劣势者成见作为人际层面的情境线索对于不同心态特质员工的影响差异, 因而无法全面揭示个体在不被看好的条件下, 因何沦为被命运摆布的“傀儡”, 又如何逆袭为“黑马”。我们有必要从特质激活理论视角构建一个整合模型。根据该理论, 潜藏在个体内部的心态特质在适宜的情境下会被激活, 促使个体表达出与之匹配的特定行为或意图, 进而影响个体绩效, 即“特质×情境→行为/意图→绩效” (Kim et al., 2016; Liu et al., 2017)。该理论涵盖特质、情境、功能三个要点。

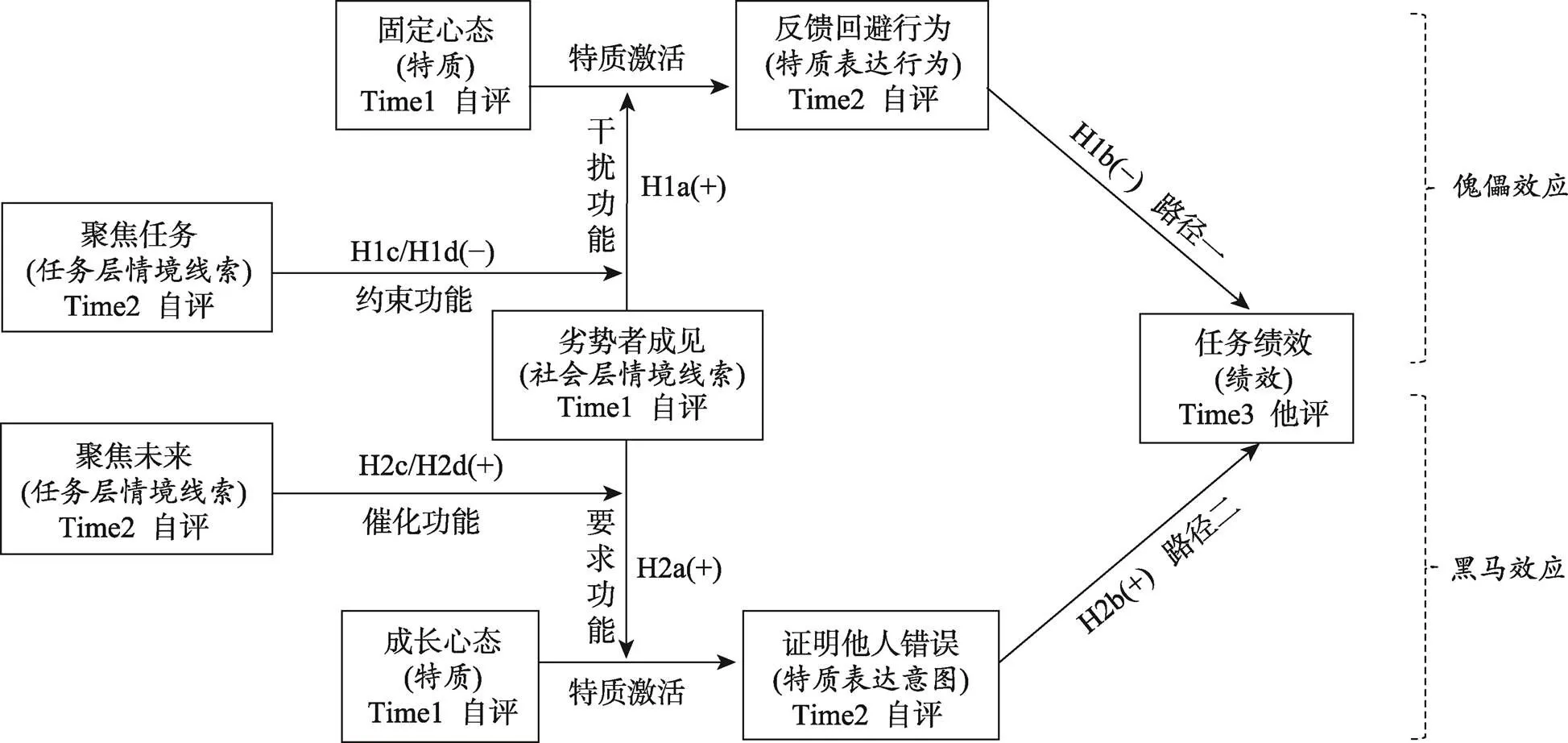

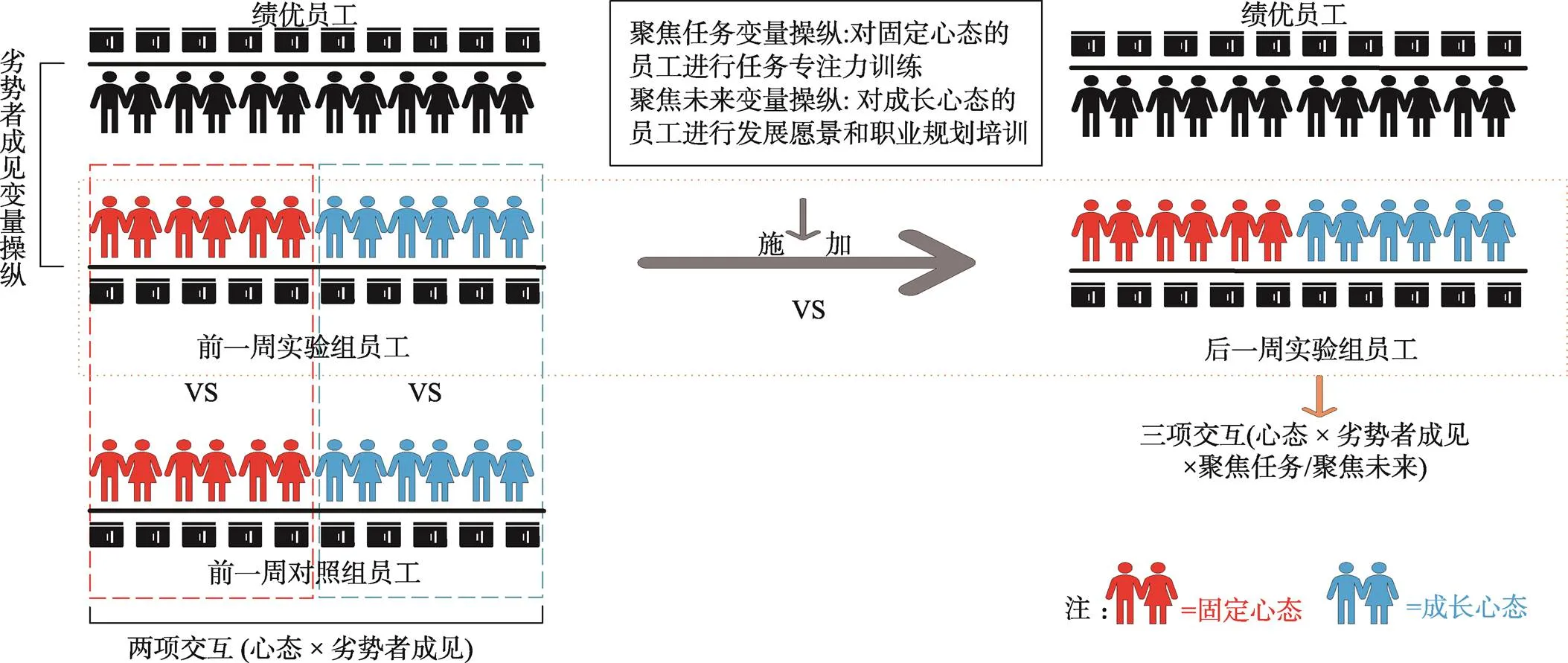

从特质角度看, 内隐理论强调人们对于能力、人格发展等基本特性是固定的还是可塑的会形成自己的心态模式(Dweck, 2006)。认为能力如同石头上的刻痕一般无法改变的称为固定心态, 认为能力经过不懈努力可以改变的称为成长心态。二者的核心差异在于“如何看待能力与失败” (Williams & Lewis, 2021), 前者认为失败是因为能力差且难以改变, 倾向于回避反馈以隐藏自我缺陷; 后者认为失败是短暂窘境且可以改变, 倾向于积极面对不断改进。作为指导员工应对外界情境的心理倾向, 固定与成长心态决定了员工应对劣势者成见的反应模式。从情境及其功能角度看, 劣势者成见作为社会情境线索, 暗藏“你是一个失败者”的信息(Nurmohamed, 2020), 显然符合固定心态“回避”特质被激活的条件:相对于主动改变更倾向于回避反馈来保全自我, 即劣势者成见发挥“干扰”功能, 因分心刺激而增强“特质—绩效”负向关系、放大消极影响, 产生傀儡效应(如图1路径一所示)。同时, 劣势者成见蕴含的负面反馈, 也符合成长心态“改变”特质被激活的条件:相对于逃避负面评价更可能产生抗拒心理, 激发证明他人错误动机, 即劣势者成见发挥“要求”功能, 按照工作要求以积极方式增强“特质—绩效”正向关系, 产生黑马效应(如图1路径二所示)。

本文还探索了如何抑制傀儡效应、放大黑马效应。聚焦任务和聚焦未来源于对工作本身的认知与处理, 是无法绕开的情境线索(Judge & Zapata, 2015; 刘玉新等, 2020), 根据心态特质差异, 我们引入专注当下的“聚焦任务”作为限制“傀儡效应”的边界条件, 引入着眼长远的“聚焦未来”作为放大“黑马效应”的边界条件。聚焦任务有助于引导固定心态的员工将注意力从警惕失败发生的“牢笼”中转移到完成手头任务中(马君等, 2021), 因而发挥“约束”功能, 限制固定心态被劣势者成见激活的程度, 缓解傀儡效应。“聚焦未来”引导个体展望未来以激励自己精进业务(Shipp et al., 2009), 从而发挥“催化”功能, 加强劣势者成见对成长心态的激活程度, 强化“黑马效应”。

综上, 本文提出一个三项交互模型, 如图1所示, 尝试揭示傀儡效应、黑马效应的不同形成机制, 为解释“躺平”等丧文化背后的社会心理机制提供一个思路。

1.1 傀儡效应:固定心态、反馈回避行为与任务绩效

反馈回避行为是指员工回避领导同事或转移周围注意力以避免得到负面反馈信息的行为(Moss et al., 2003)。固定心态的员工天生具有“回避”特质, 只要情境适宜, 很大程度上会从“休眠”的状态下被激活, 产生反馈回避行为。

首先, 固定心态的个体将自身能力视作稳定难以改变的特性, 认为做不到是缺乏能力的表现, 会不断质疑自己未来成功的可能性, 导致无助感并伴有自尊的下降(Dweck, 2006), 其情绪调节方式以避免消极评价为基础(Ehrlinger et al., 2016; Hoyt et al., 2012), 且对情绪调节能力也持有实体论, 不愿意重塑情绪(King & dela Rosa, 2019), 因而具有天然的回避特质, 在适宜的条件下会被激活。其次, 劣势者成见作为情境线索, 蕴含了能力不被看好和预期可能失败的信息, 符合唤醒固定心态回避特质表达的先决条件。面对这种不利信息, 固定心态的个体会认为当前窘境是因为自己能力不足所致, 此时他们的工作注意力被干扰打乱, 从关注工作优先项转移到解读内心的恐惧和自身的能力不足上, 担心若努力尝试后依旧不能改变结果, 则会再次证实自我能力差的现实, 因而相比于通过努力工作来挽救败局, 更可能产生反馈回避行为以保全积极自我形象, 减少与组织中的他人互动反馈, 以降低负面信息的“摄入”。据此, 劣势者成见发挥情境“干扰”功能,加固固定心态与反馈回避行为的关系, 本文假设:

图1 基于特质激活理论的概念模型

H1a:劣势者成见与固定心态的交互作用正向预测反馈回避行为。劣势者成见越高, 固定心态与反馈回避行为的正向关系越牢靠。

相对于表现优异时会主动寻求反馈信息以实现自我提升(张建平等, 2020), 当员工被视作绩效不佳时, 他们并不愿意主动寻求反馈甚至产生回避行为, 以免暴露挫伤自我的负面信息(Moss et al., 2020), 此时员工难以获得绩效改进所需的信息支持, 造成任务绩效下降(聂琦等, 2022)。当固定心态特质的员工任由“失败意味着自身能力差”的念头在自我脑海中发酵时, 他们会将更多的时间精力浪费在回避行为上以保护自我, 降低再次“丢面子”的可能性。而回避特质表达被激活的个体, 倾向于尽量避开含有较高错误和失败可能性的挑战(马君等, 2015), 工作中患得患失, 缩手缩脚, 损害其任务绩效。同时, 反馈回避是一种消极的人际交往行为, 不仅减少与领导和同事间的交流互动, 难以获取有用的知识经验和工作反馈信息以改进绩效, 而且还会给领导留下糟糕的“不思进取、不愿改进”的负面印象, 实现对其不看好的自我验证, 进一步减少对此类员工的关注和支持。因此, 反馈回避行为会降低员工任务绩效。

综上, 劣势者成见激活固定心态“沉睡”的回避型特质表达。劣势者成见越高, 被激活的程度越高, 经由“固定心态(+)→反馈回避行为(−)→任务绩效”的间接路径一越强, “傀儡效应”被激化的程度越强。本文据此假设:

H1b:劣势者成见与固定心态的交互作用激活反馈回避行为进而负向影响任务绩效。

1.2 聚焦任务对傀儡效应的调节作用

根据特质激活理论, 抑制傀儡效应, 关键在于要约束或限制劣势者成见激活固定心态的特质表达程度, 进而弱化“特质—行为/绩效”间的关系。聚焦任务指个体在面对困难或挑战时表现出专注于手头上的任务或问题的适应性行为(Malmberg et al., 2015)。高聚焦任务的员工会专注于完成任务, 在困难和挑战面前保持良好的情绪平衡, 调动更多的身心资源投入到任务的执行中(Christian et al., 2011); 低聚焦任务的员工容易受到外界环境中消极因素的侵扰而在工作中分心。本文认为, 作为任务情境, 聚焦任务发挥“约束”功能, 有助于降低固定心态特质被激活的程度。

首先, 从注意力资源的有限性来看, 聚焦任务使员工没有多余的时间和注意力关注劣势者成见传递的消极信息, 从而限制了劣势者成见激发固定心态回避特质表达的情境强度, 削弱反馈回避行为及其对任务绩效的影响; 其次, 聚焦任务更容易促使员工产生心流体验, 以便密集进行信息处理和加工来达成任务; 再次, 聚焦任务本身是一种化被动为主动、化威胁为契机, 聚集精力关注手边任务、期待在任务竞技场上证明自我能力的过程(马君等, 2021)。在这个过程中, 员工不仅知识和技能得以提升, 而且任何一项任务的成功都会给员工带来自我激励, 提升自我效能感(Jundt et al., 2015), 获得更多的积极心理资源补给增强自我调节能力, 这样他们对消极信息的反馈不再那么敏感和回避, 这些都有助于提升任务绩效。相反, 低聚焦任务不足以帮助员工摆脱内心自我怀疑等负面情绪的威胁感知, 对劣势者成见的“傀儡效应”约束作用有限。本文据此假设:

H1c:聚焦任务调节劣势者成见对固定心态与反馈回避行为的调节作用, 即越聚焦任务, 越能缓解劣势者成见对固定心态员工反馈回避行为的激活。

H1d:聚焦任务对劣势者成见调节反馈回避行为对固定心态和任务绩效的中介作用起到调节作用, 即越聚焦任务, 越能缓解劣势者成见对“固定心态(+)→反馈回避行为(−)→任务绩效”路径的激活。

1.3 黑马效应:成长心态、证明他人错误与任务绩效

证明他人错误指个体想要证明他人的观点或看法是错误的动机, 旨在改变他人原先观点并承认自我价值所在, 而非仅仅期望证明自己能力优于他人(Nurmohamed, 2020)。成长心态天生具有“改变”特质, 在逆境或者不被看好的情境下更容易从“休眠”的状态下被激活(Dweck, 2006), 产生心理抗拒力。

首先, 成长心态的个体认为能力可以经后天积累而提升, 将当前的失败现实视为短暂的窘境并以此作为发展的起点(Dweck, 2006), 倾向于通过学习获得新知识、探索新对策, 形成完备的认知能力结构和应对棘手问题的深层次处理策略(Elliot & McGregor, 2001)。当个体受到环境中诸如劣势者成见等潜在自我威胁的影响时, 成长心态特质不像固定心态那样由外而内地将注意力放在自我检讨和对能力的怀疑上, 相反它会促使员工视线外转, 对事件本身的是非曲直进行系统性认知加工, 从发展的角度评估事物价值进而做出改善行为, 因而具有天然的改变的特质, 在适应条件下会被激活(Aronson et al., 2002; Burnette et al., 2010)。其次, 劣势者成见作为情境线索, 尽管更多地体现一种负面反馈, 但也包含了能力不足、亟待改进的建设性反馈信息, 符合唤醒成长心态“改变”特质表达的条件。根据心理逆反理论, 面对这种周围人认为自己未达成工作职责和绩效价值的低预期, 成长心态的个体会将劣势者成见这类负面评价视为能力竞技场上吹响的“号角”, 以挑战自我潜能的眼光来看待现实并抱着“越难, 我就越需要去尝试”的心态, 通过证明他人错误来改变他人观点, 并期待获得领导同事对自身能力的肯定和认可, 进而重新控制局势使得自身的发展环境趋向稳定和自我可控(Swann et al., 2009)。据此, 劣势者成见发挥情境“要求”功能, 以积极的方式增强成长心态与证明他人错误意图的关系, 本文假设:

H2a:劣势者成见与成长心态的交互作用正向预测证明他人错误意图。劣势者成见越高, 成长心态与证明他人错误意图的正向关系越牢靠。

进一步, 证明他人错误可以激励员工重新确立对环境的控制感从而更努力工作以提升绩效表现(Nurmohamed, 2020)。首先, 证明他人错误具有“保护自我”的防御功能, 它不仅可以降低员工对组织中负面评价的敏感度, 维持积极的自我价值, 还会影响员工对劣势者成见的认知方式, 将其视作建设性反馈来源以便重新审视自我能力, 开启自我学习和修炼模式, 改进工作中的问题与不足。其次, 当员工专注于证明他人错误以期改变他人对自我价值的评判时, 会增加认知、情感和行为的投入, 尽可能动用可用资源到工作中去, 寻找更多的路径和方法来解决眼下问题, 这有助于员工更好地履行角色内职责并有效达成组织分配的任务要求(Porath & Bateman, 2006)。再次, “黑马效应”的相关研究表明, 一旦组织中的“劣势者”展现出强烈改进的决心时, 往往会获得他人更多的同情和资源倾注(Davis et al., 2011), 这有助于员工获取更多的资源来提升个人绩效。

综上, 劣势者成见激活成长心态员工“改变”的特质表达, 劣势者成见越高, 被激活的程度越高, 经由“成长心态(+)→证明他人错误(+)→任务绩效”的间接路径二越强, “黑马效应”被激发的程度越强。本文据此假设:

H2b:劣势者成见与成长心态的交互作用激活证明他人错误进而正向影响任务绩效。

1.4 聚焦未来对黑马效应的调节效应

与关注当下的聚焦任务相比, 聚焦未来体现了个体对未来自我发展的关注, 善于洞察他人难以察觉的未来趋势, 以更好地规避不确定性和风险(Szpunar & Mcdermott, 2008)。本文认为, 聚焦未来发挥“催化”功能, 间接影响成长心态特质的激活状态, 使特定情况下已经存在的与特质相关的信息更加突出。

首先, 聚焦未来的员工眼光更为长远, 尤其关注自己的成长路径、未来在组织中的声誉和形象(Sevincer et al., 2014), 不在乎当下的利益得失, 这对成长心态与劣势者成见的交互作用产生积极的影响。尽管劣势者成见意味着不被看好, 资源获取受限, 但是聚焦未来会使得秉持成长心态特质的个体更看中未来的资源机会和收益, 愈发激发努力去证明他人错误从而提升个人绩效, 增加逆袭成“黑马”的机率, 为未来争取更多的资源和机遇, 从而形成自我提升的效能螺旋。其次, 高聚焦未来的员工具有更强的自我调节能力, 会自发将未来预期与眼前失败窘境进行向前比较(Kappes et al., 2012)——即看到问题中蕴含的自我提升契机, 而非向后比较而产生自我辩护, 掩盖问题的改进机会, 这样帮助他们更清晰地定位自己与未来的差距, 产生更强烈的改变现实的动机。

综上, 聚焦未来对劣势者成见与成长心态的交互效应起到促进作用, 在更高水平上触发他们付出更多的努力来证明他人错误, 提升任务绩效, 实现自我验证。据此假设:

H2c:聚焦未来调节劣势者成见对成长心态与证明他人错误关系的调节作用, 即越聚焦未来, 越能增强劣势者成见对成长心态员工证明他人错误的激活。

H2d:聚焦未来对劣势者成见调节证明他人错误对成长心态和任务绩效的中介作用起到调节作用, 即越聚焦未来, 越能增强劣势者成见对“成长心态(+)→证明他人错误(+)→任务绩效”路径的激活。

2 研究1 (问卷调查)

2.1 样本收集

我们首先在上海、浙江5家企业实地采集数据, 涉及金融、国际贸易、仓储智能等行业。考虑到因果滞后和同源偏差的影响, 在企业高层领导的支持下, 我们采取员工−上司配对的方式分三阶段收集数据, 间隔1个月。第一阶段收集自变量(心态特质)、调节变量(劣势者成见)以及控制变量数据。第二阶段收集中介变量(反馈回避行为、证明他人错误)和调节变量(聚焦任务、聚焦未来)数据。第三阶段收集上司对被试任务绩效的评分数据。共计426名员工参与, 有效问卷341份, 回收率为80.05%。流失样本与最终样本在各变量上的独立样本检验发现, 不存在显著差异。最终样本中, 男性占59.52%, 女性占40.48%; 高中及以下学历占3.52%, 专科学历占比10.26%, 本科学历和研究生学历分别占比69.50%和16.13%, 博士学历占0.59%; 年龄分布上18~25岁的员工占23.46%, 26~35岁占58.36%, 36~45岁有16.13%, 46~55岁有1.76%, 56岁以上占0.29%; 工作时间上, 1年以内的人员占13.49%, 1~2年的人数占比7.92%, 3~5年的人员占总样本的33.72%, 6~10年的人员占比为29.91%, 14.96%的人员为10年及以上。

2.2 测量工具

量表按照本土习惯进行改编, 采用从1 (非常不符合)到5 (非常符合)的5级尺度, 并请专家评定其适用性。同时, 我们控制了性别、学历、年龄和工龄等人口统计特征的影响。

心态特质。借鉴Makel等(2015)的做法, 将Hong等人(1999)编制量表中的“天赋”修改为“能力”。两种心态各包含3个题项。固定心态示例题项如“你有一定的能力, 然而你没有什么办法来改变它”、“你可以学习新的知识, 但无论如何都不能真正改变你的能力”。成长心态示例题项如“你总能使自己的能力发生改变”、“不管你的能力如何, 你都可能或多或少地改变它”。量表的克伦巴赫α系数分别为0.81和0.85。

劣势者成见。采用Nurmohamed (2020)编制的3题项量表, 示例题项为“我被团队中其他人视为做这项工作的失败者”、“与同事相比, 团队中其他人认为我不太可能获得成功”。克伦巴赫α系数为0.83。

聚焦任务。采用Malmberg等(2015)的6题项量表。示例题项如“完成新任务即使很困难, 我也会努力尝试”、“我倾向于找别的事情做, 不能专注于手头的任务” (反向题)。克伦巴赫α系数为0.92。

聚焦未来。采用Shipp等(2009)编制的4题项量表。示例题项为“我主动思考我的未来会怎样变化”、“我专注于我未来的工作生活规划”。克伦巴赫α系数为0.93。

反馈回避行为。采用Moss等(2003)编制的6题项量表, 示范题项为“如果我表现不好或者没有完成任务, 我会躲着我的领导”、“我尽量避免和领导有眼神接触, 这样他就不会和我谈论我的工作表现”。克伦巴赫α系数为0.94。

证明他人错误。采用Nurmohamed (2020)编制的6题项量表, 示范题项为“我想向别人证明他们对我的看法是错误的”、“我完成任务的目的之一就是向别人证明我的能力”。克伦巴赫α系数为0.91。

任务绩效。采用Williams和Anderson(1991)的5题项变量。示范题项如“该员工能够完成领导期望完成的任务”、“该员工能够很好地达到绩效标准要求”。克伦巴赫α系数为0.84。

2.3 研究结果

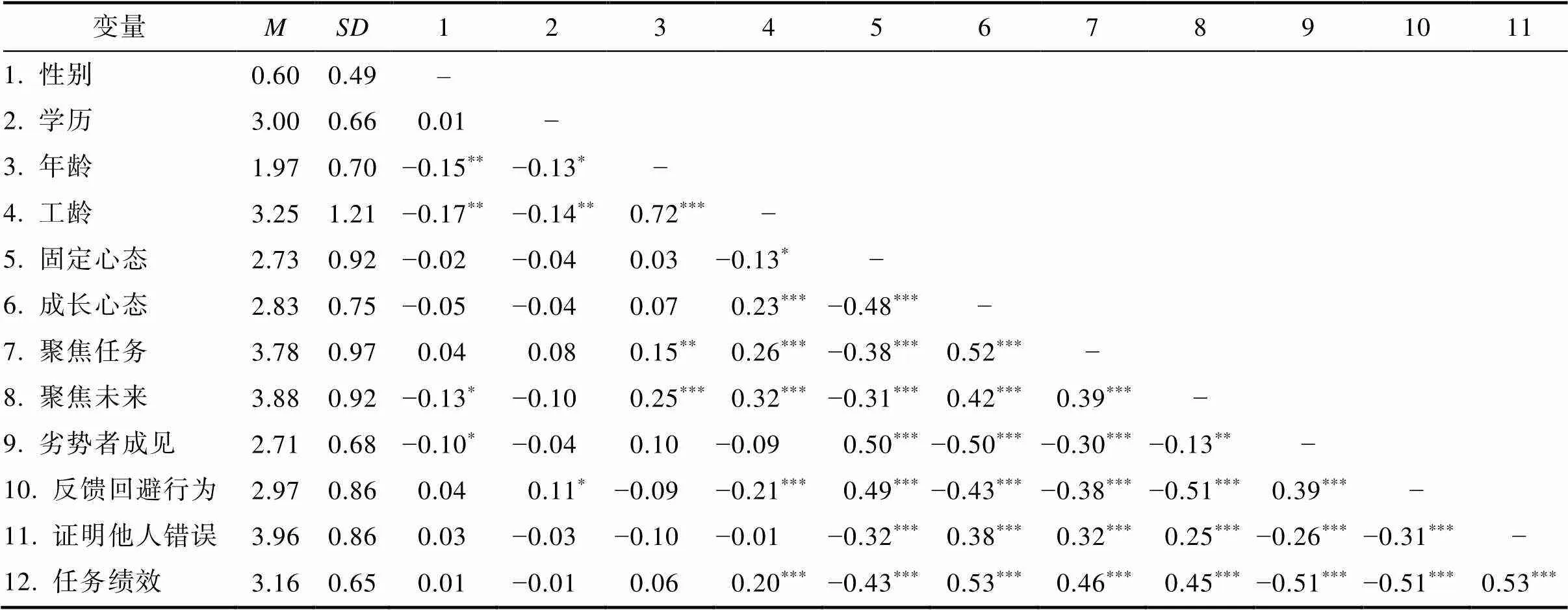

2.3.1 描述性统计及相关系数

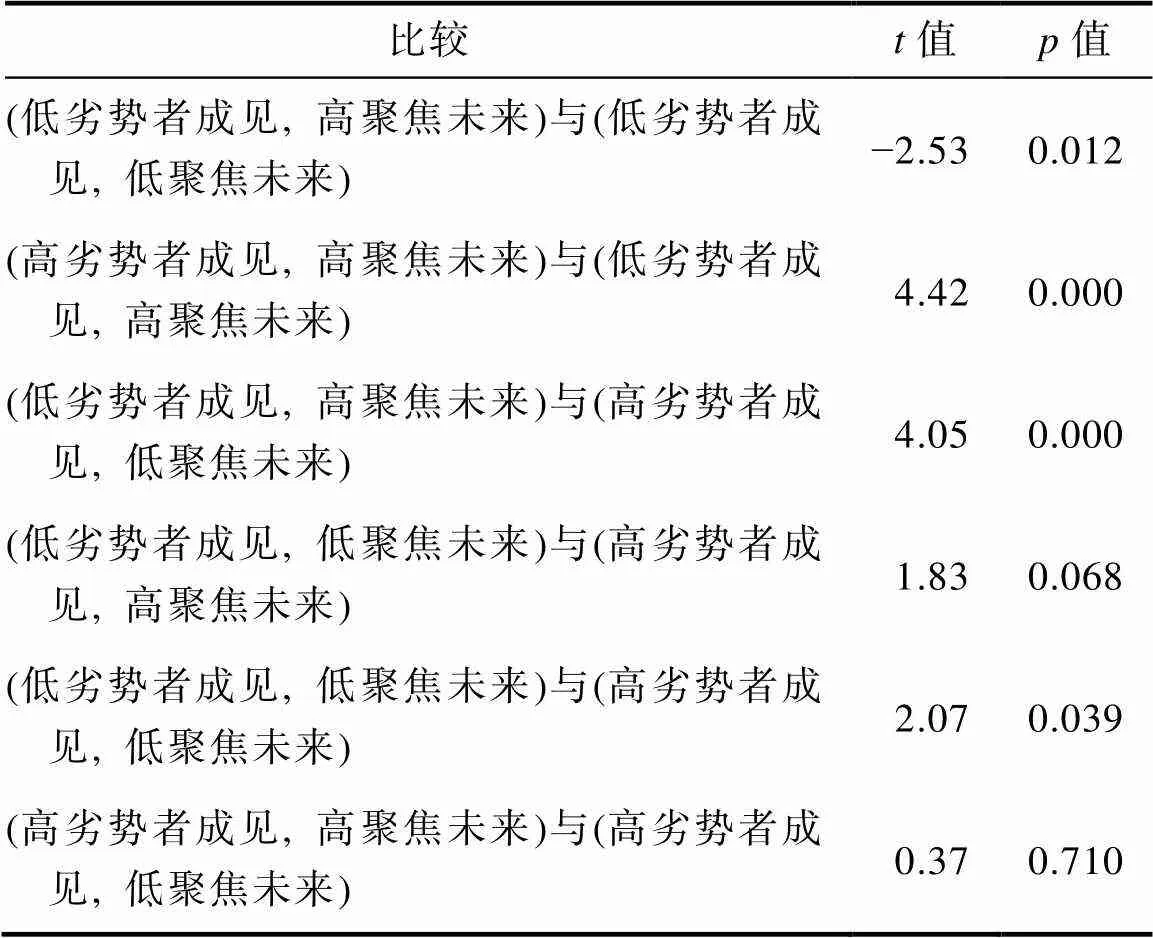

表1显示, 固定心态与反馈回避行为正相关(= 0.49,< 0.001), 反馈回避行为与任务绩效负相关(= −0.51,< 0.001); 成长心态与证明他人错误正相关(= 0.38,< 0.001), 证明他人错误与任务绩效正相关(= 0.53< 0.001), 与研究的预想一致。

2.3.2 数据结构的合理性

本文运用验证性因子分析检验各变量间的区分效度。以斜交八因子模型(所有变量独立分开)为基准模型, 构建七个竞争模型。表2显示, 八因子模型各项拟合指数(χ2= 1054.88,= 566, RMSEA = 0.05, TLI = 0.94, CFI = 0.94)满足标准要求且优于其他备择模型, 说明变量间具备良好的区分效度。此外, 尽管我们采取了配对时滞、反向题等控制手段, 共同方法偏差仍在所难免。我们在八因子结构基础上增加共同方法因子构建一个九因子模型来评估其潜在影响。结果发现九因子模型的RMSEA、CFI等指标的改善程度有限, 均不超过0.02, 表明共同方法偏差不会构成威胁。

表1 描述性统计及变量间的相关系数

注:= 341; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验。

表2 验证性因子分析结果

注:= 341; 聚焦未来 = FF, 聚焦任务 = TF, 劣势者成见 = UE, 固定心态 = FM, 成长心态 = GM, 反馈回避行为 = FB, 证明他人错误 = PW, 任务绩效 = TP。

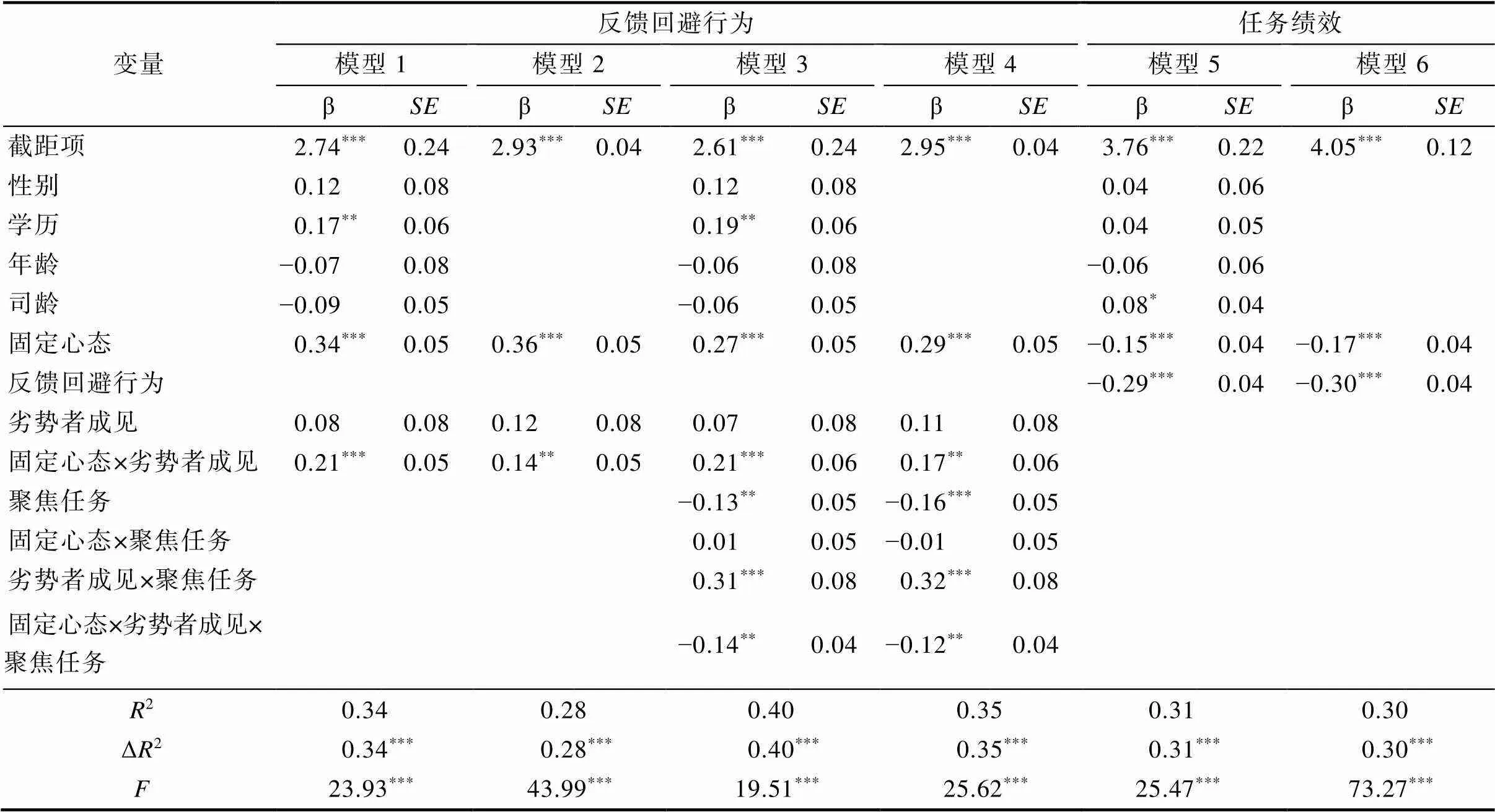

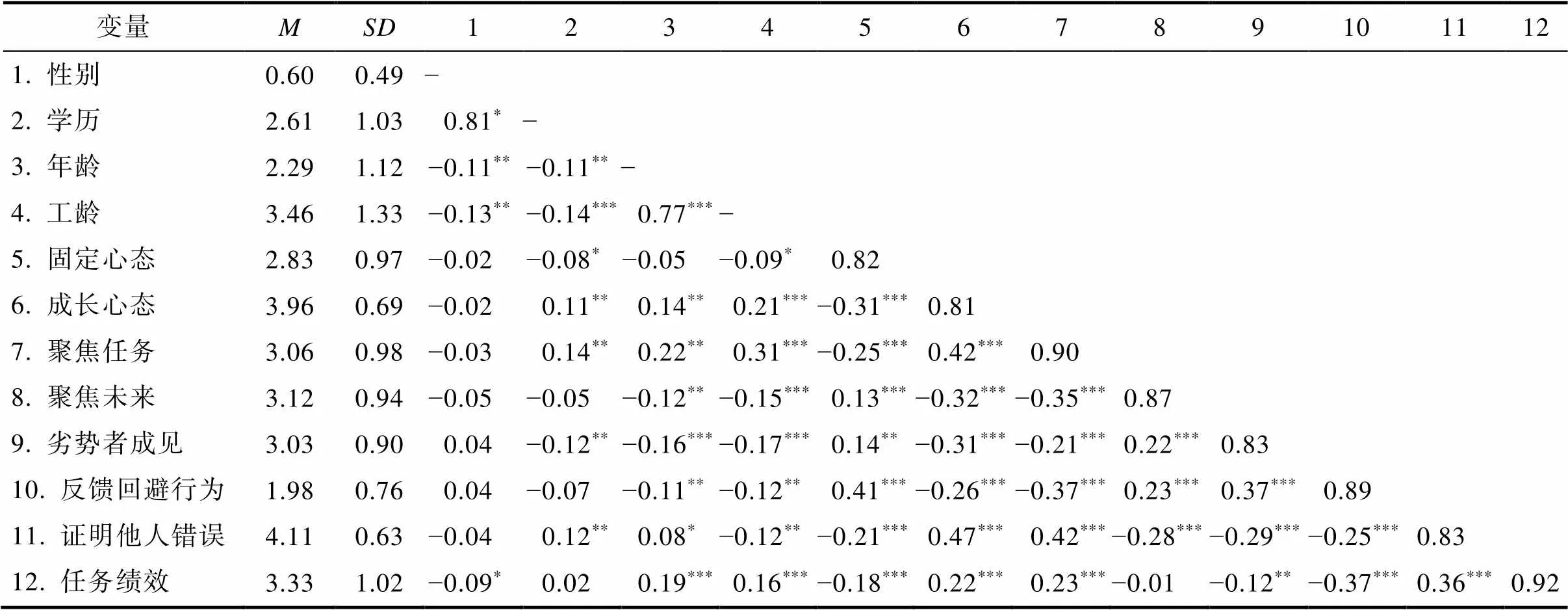

2.3.3 傀儡效应假设检验

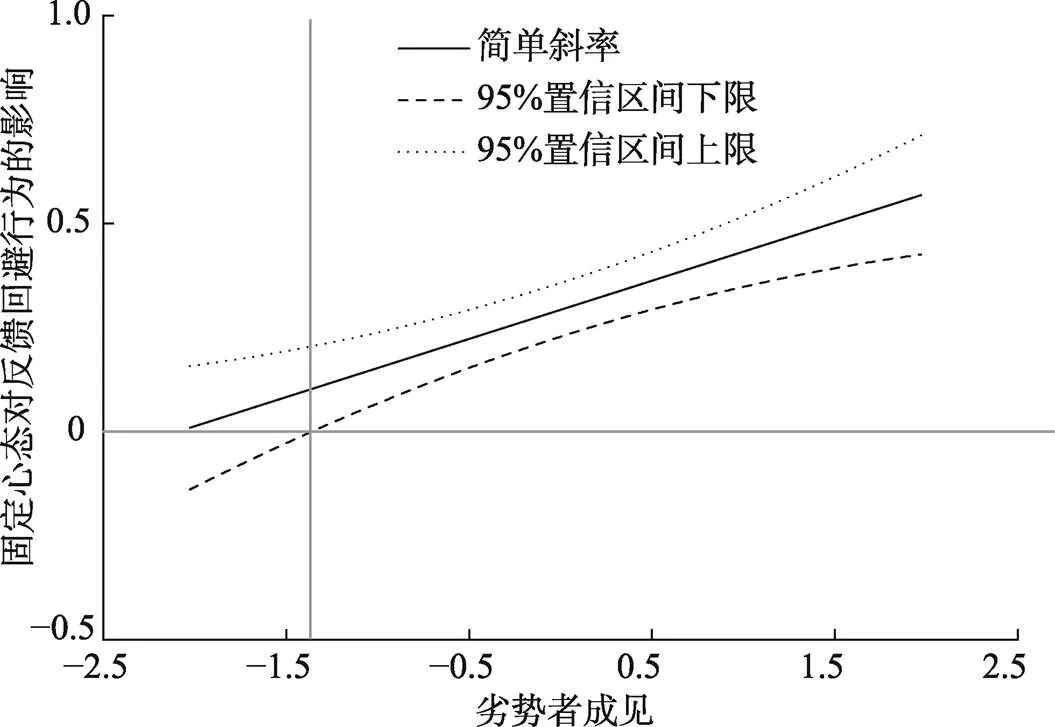

第一步, 检验H1a:固定心态×劣势者成见→反馈回避行为。回归分析结果如表3所示。模型1显示, 固定心态与劣势者成见的交互项显著(β = 0.21,< 0.001), 表明调节效应存在。根据Becker (2005)的建议, 为了保证控制变量纳入的严谨性, 本文检验了将所有控制变量移除时研究结果是否稳健, 模型2显示, 交互项仍显著(β = 0.14,= 0.007), 可以排除控制变量带来的潜在影响。进一步, 运用J−N图(图2)显示, 简单斜率线的置信带均排除0, 斜率线始终在X轴以上, 表明劣势者成见正向调节固定心态与反馈回避行为间的关系, 故H1a成立。

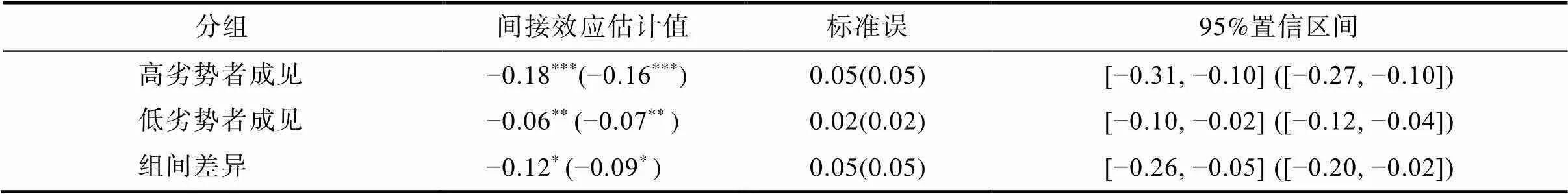

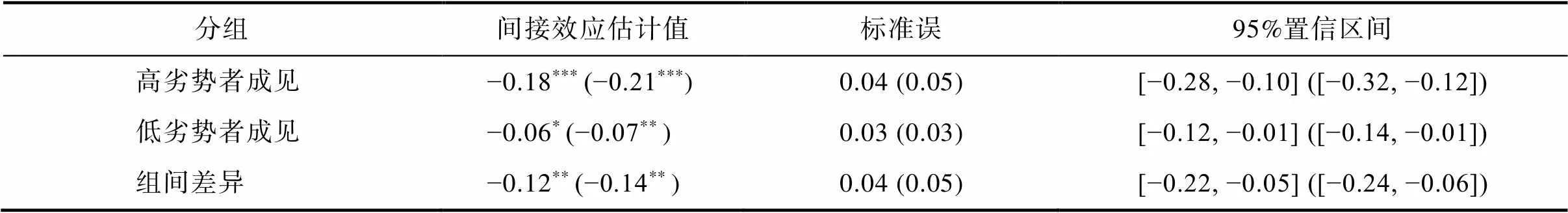

第二步检验H1b:固定心态×劣势者成见→反馈回避行为→任务绩效。表4显示, 间接效应在劣势者成见高低两组存在显著差异(差异值 = −0.12, 95% CI [−0.26, −0.05]), 表明被调节中介效应存在, 且高(中介效应值 = −0.18, 95% CI [−0.31, −0.10])相对于低(中介效应值 = −0.06, 95% CI [−0.10, −0.02])负向影响程度更高。另外, 如表4括号内数据显示, 不加控制变量的结果依旧成立, 表明结果较稳健, 故H1b成立。

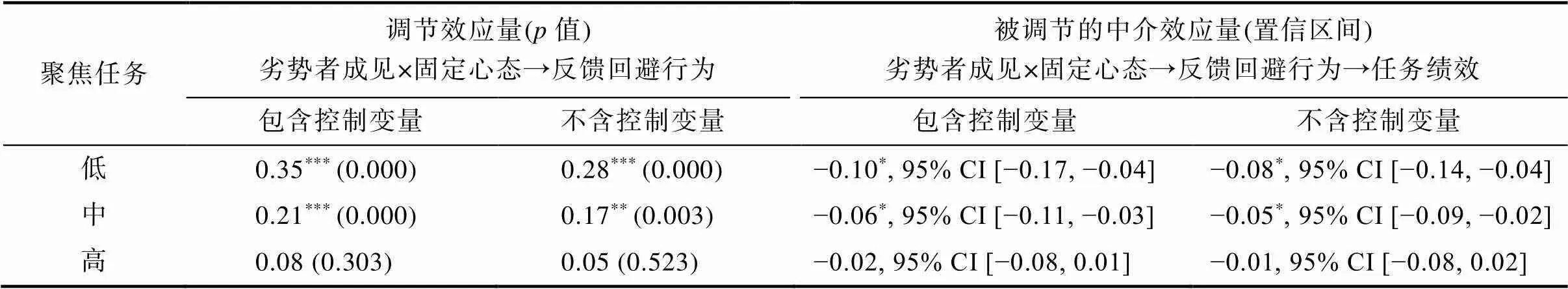

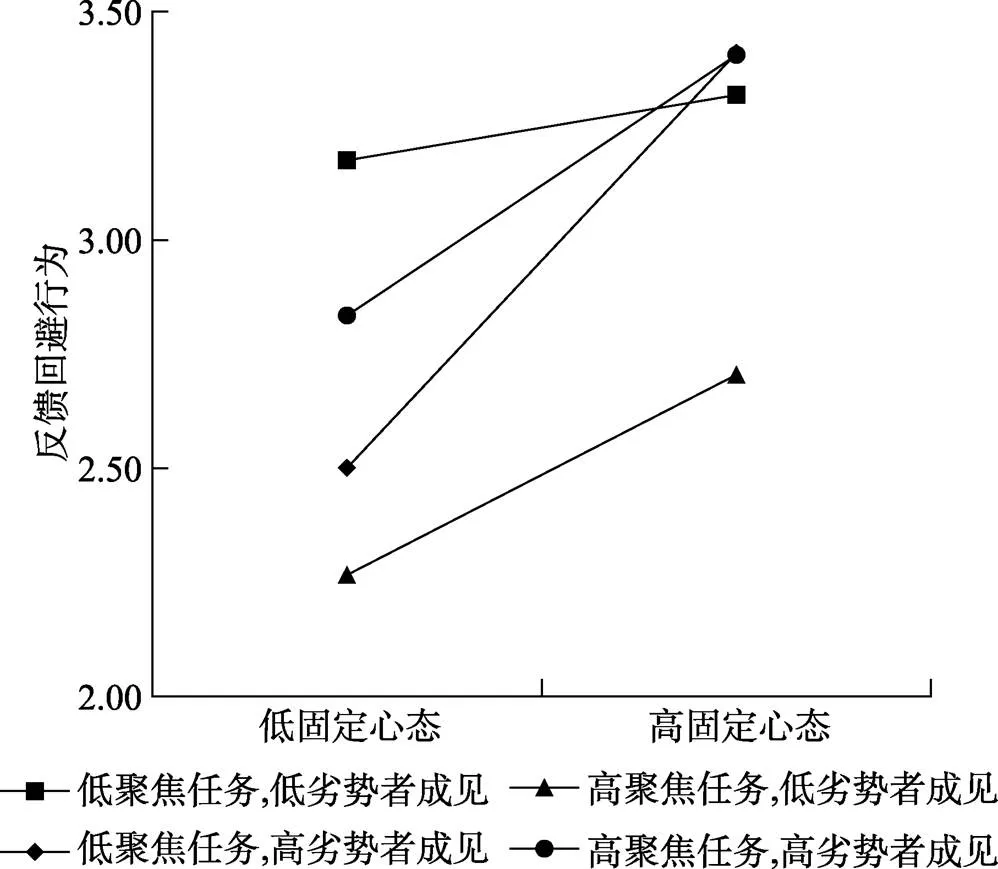

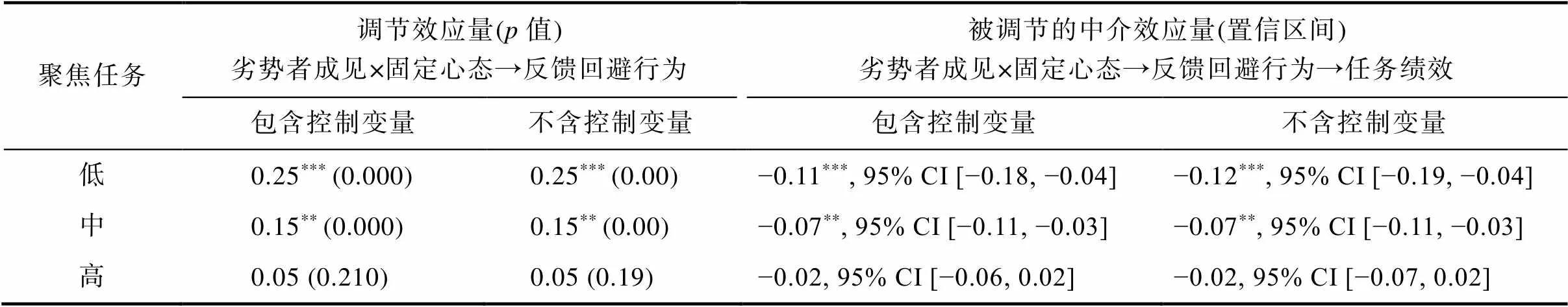

第三步检验H1c:固定心态×劣势者成见×聚焦任务→反馈回避行为。三项交互效应检验采用Dawson和Richter (2006)提出的四步法:(1)在包括所有三种双向交互项组合的模型中, 根据统计显著性评估三方交互项; (2)如果三方交互项在统计上显著, 可以使用交互图来直观地比较不同的简单斜率; (3)检验简单斜率是否显著; (4)比较简单斜率是否存在差异。表3模型3显示, 固定心态×劣势者成见×聚焦任务的估计值β = −0.14,= 0.001, 95% CI [−0.23, −0.06], 表明三项交互显著。不加控制变量时模型4显示仍显著(β = −0.12,= 0.006)。调节效应量的变化也显示(见表5), 无论是否包含控制变量, 随着聚焦任务程度的增加(低→高), 劣势者成见对固定心态与反馈回避行为关系的调节效应量(effect of moderation)在降低, 直至不显著(高聚焦任务下劣势者成见的调节效应量 = 0.08,)。

表3 回归分析结果摘要表(傀儡效应检验)

注:= 341; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验。

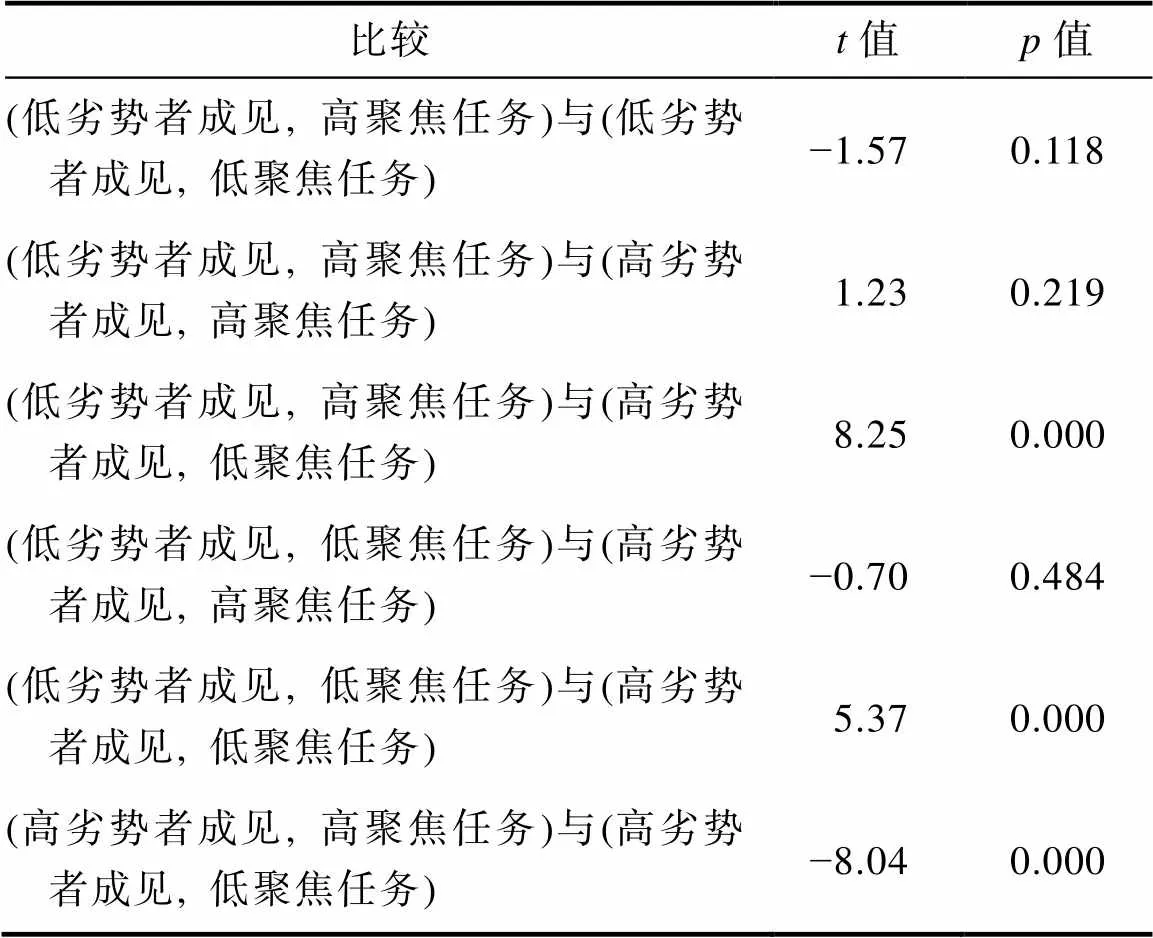

三项交互图如图3所示, 表6各组简单斜率显示, 在高劣势者成见与高聚焦任务, 以及高劣势者成见与低聚焦任务条件下, 固定心态对反馈回避行为影响显著, 且前者的斜率(0.32,< 0.001)小于后者(0.51,< 0.001), 表明聚焦任务有助于抑制傀儡效应, 缓解劣势者成见对固定心态员工反馈回避行为的激活。

表4 劣质者成见对间接路径一的调节

注:= 341; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验; Bootstrap = 5000; 括号内数据为无控制变量的检验结果。

表5 聚焦任务对劣势者成见调节作用的影响

注:= 341; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验; Bootstrap = 5000。

图3 固定心态、劣势者成见、聚焦任务三项交互图

表6 聚焦任务、劣势者成见与固定心态的三项交互图的简单斜率估计

斜率差异的蒙特卡洛模拟结果(见表7)表明, (高劣势者成见, 低聚焦任务)组合的斜率与其他情况存在显著差异, 表明H1c不仅得到支持, 且具有结果上的稳健性。

第四步检验H1d:固定心态×劣势者成见×聚焦任务→反馈回避行为→任务绩效。表3模型5显示, 反馈回避行为对任务绩效的效应量β = −0.29 (< 0.001), 结合模型3可知, 三项交互间接效应量为−0.14 × (−0.29) ≈ 0.04, 95% CI [0.004, 0.077]排除0, 故显著(另根据模型4和模型6, 不加控制变量时三项交互间接效应量为−0.12 × (−0.30) ≈ 0.04, 95% CI [0.002, 0.069]排除0, 结果依旧成立)。另根据表5结果, 随着聚焦任务强度由低→中→高, 反馈回避行为的被调节的中介效应量也在降低, 直至不显著(高聚焦任务的被调节的中介效应量 = −0.02,), 表明, 聚焦任务有效地降低劣势者成见对“固定心态(+)→反馈回避行为(−)→任务绩效”路径的激活, H1d成立。

表7 斜率差异检验结果

2.3.4 黑马效应假设检验

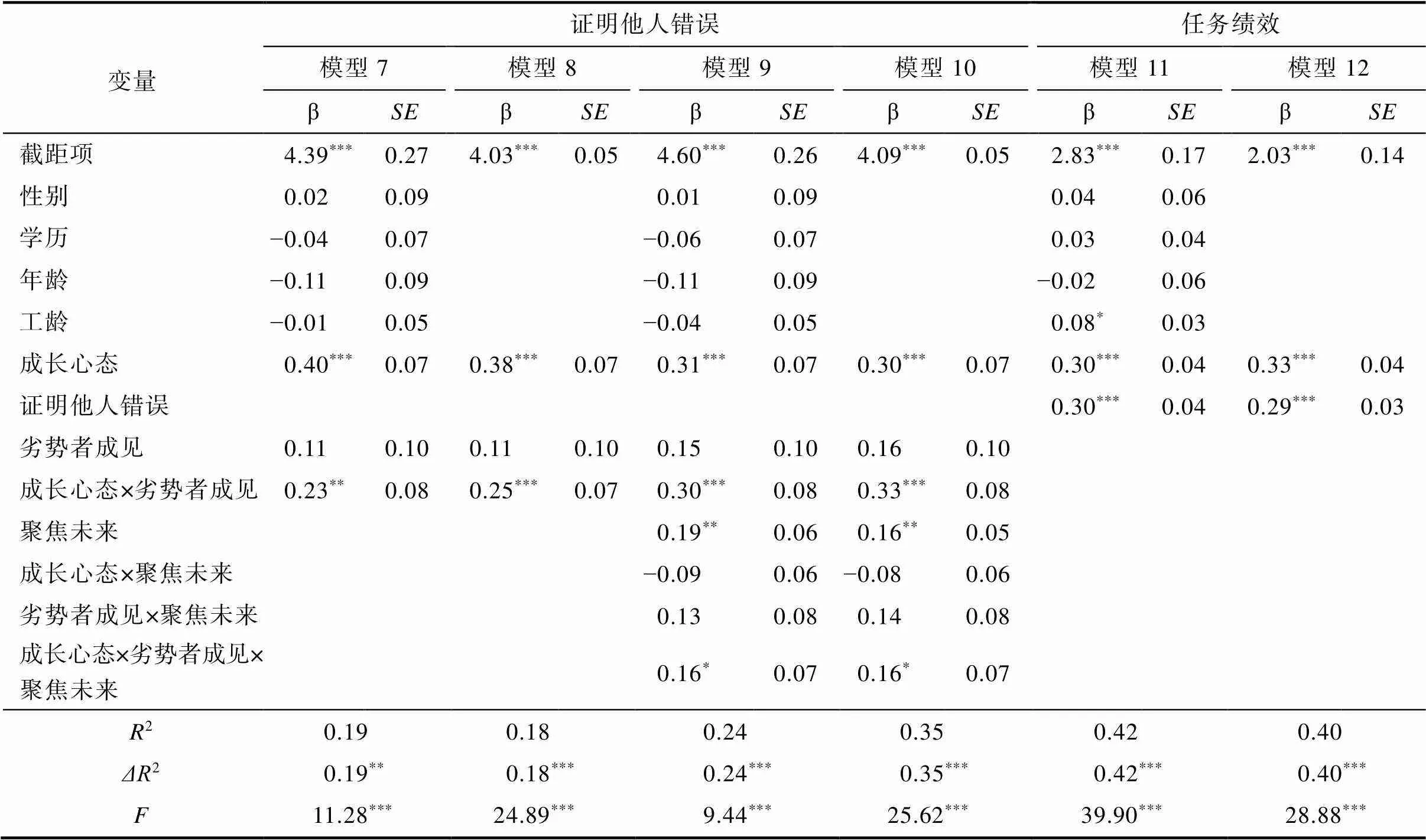

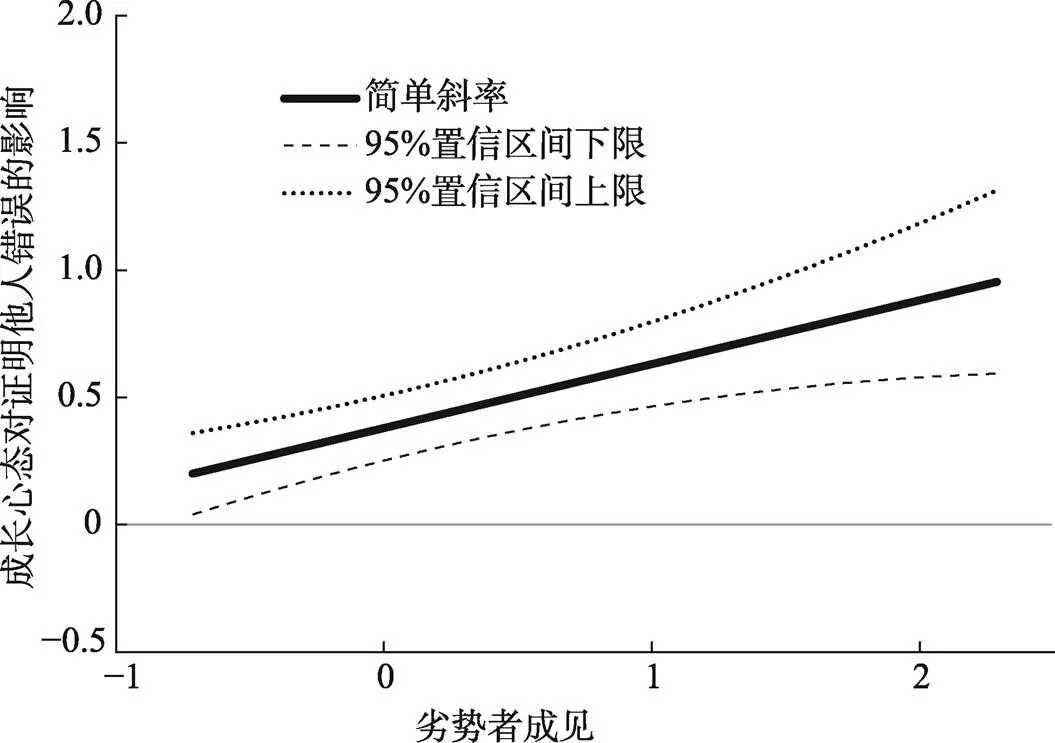

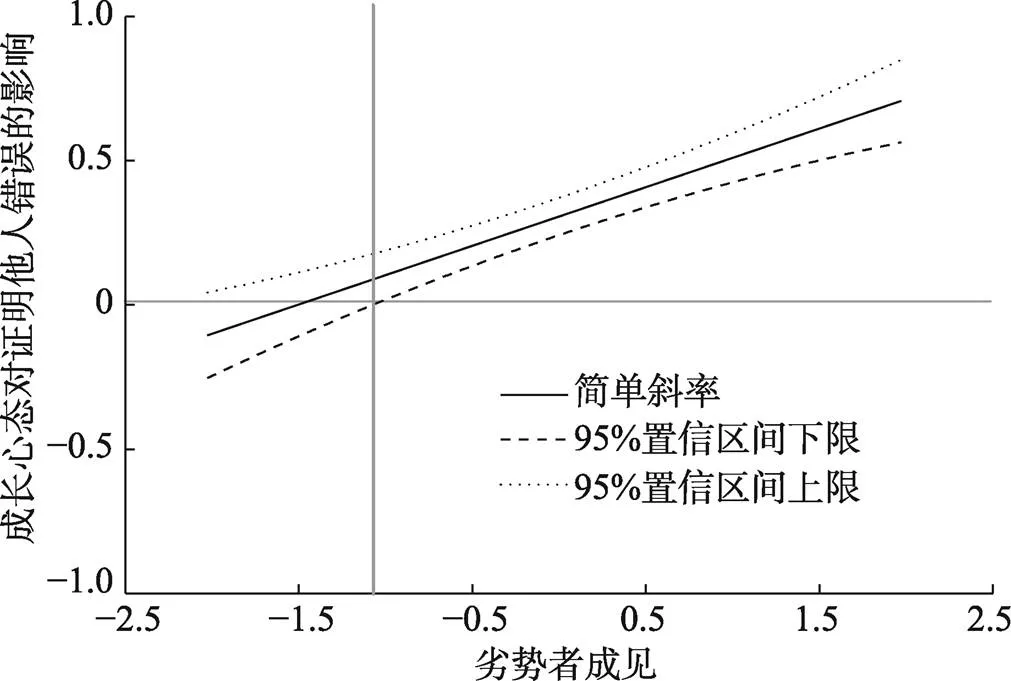

第一步检验H2a:成长心态×劣势者成见→证明他人错误。表8模型7显示, 成长心态与劣势者成见的交互项显著(β = 0.23,= 0.003, 95% CI [0.08, 0.38]), 调节效应存在。移除控制变量后, 模型8显示交互项依旧显著(β = 0.25,< 0.001), 可排除控制变量的影响。J−N图(图4)显示, 简单斜率线始终在X轴以上且置信带均排除0, 因此劣势者成见正向调节成长心态与证明他人错误的正向关系, H2a成立。

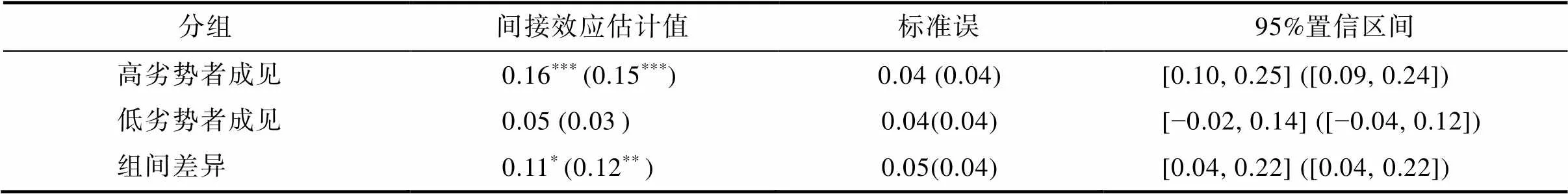

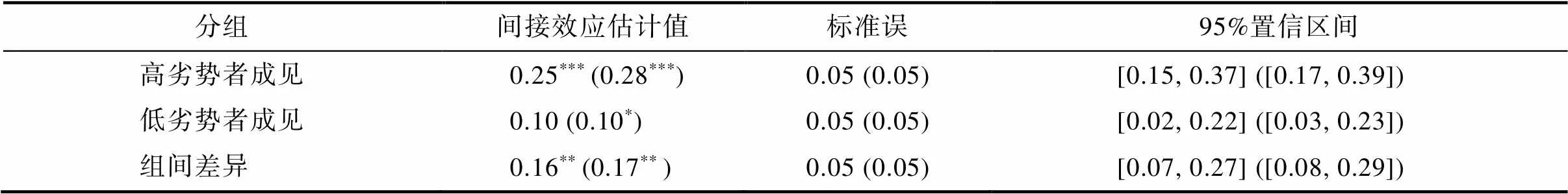

第二步检验H2b:成长心态×劣势者成见→证明他人错误→任务绩效。表9显示, 间接效应在劣势者成见高低两组存在显著差异(差异值 = 0.11, 95% CI [0.04, 0.22]), 表明被调节中介效应存在, 且劣势者成见越高, 间接效应越强, 即劣势者成见加强成长心态通过证明他人错误对任务绩效的正向作用, 表明H2b成立。此外, 不加控制变量的结果如表9右所示, 结果较为稳健。

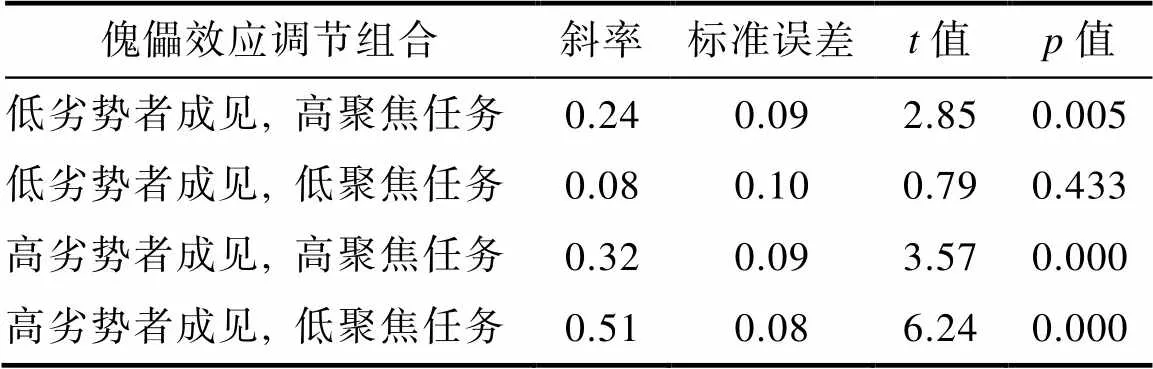

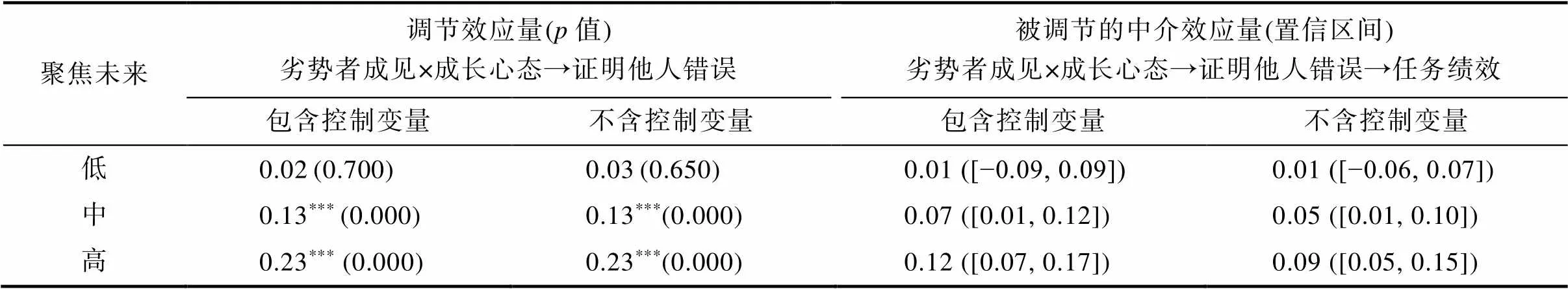

第三步检验H2c:成长心态×劣势者成见×聚焦未来→证明他人错误。表8模型9显示, 三项交互的估计值β = 0.16,= 0.018, 95% CI [−0.23, −0.06], 显著。不加控制变量时, 模型10显示三项交互系数仍显著(β = 0.16,= 0.016)。表10调节效应量的变化也显示, 无论是否包含控制变量, 随着聚焦未来程度的增加(低→高), 劣势者成见对成长心态与反馈回避行为关系的调节效应量从0.15(= 0.080)到0.45 (< 0.001)逐渐增强, 故H2c成立。

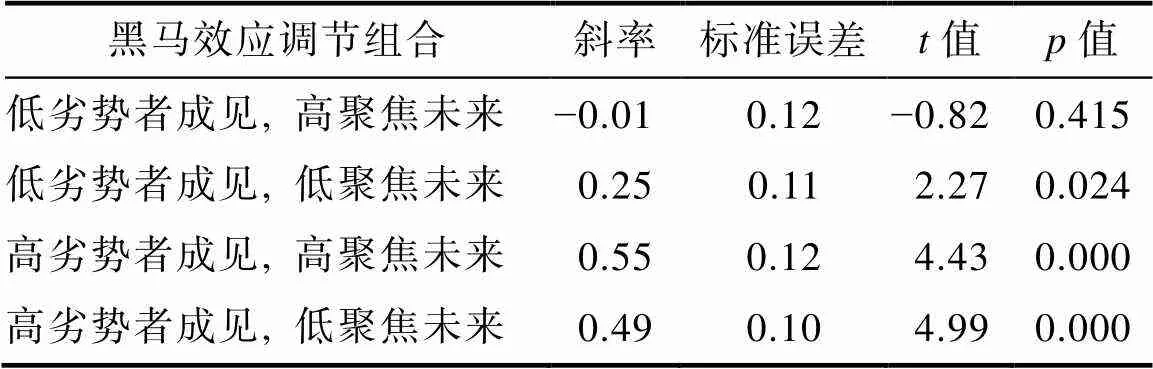

结合图5三项交互图和表11简单斜率结果可知, 在高劣势者成见与高聚焦未来, 以及高劣势者成见与低聚焦未来条件下, 成长心态对证明他人错误的影响显著, 且前者的斜率(0.55,< 0.001)大于后者(0.49,< 0.001), 表明聚焦未来有助于放大黑马效应, 即增强劣势者成见对成长心态员工致力于证明他人错误意图的激活, 进一步支持H2c。

表8 回归分析结果摘要表(黑马效应检验)

注:= 341; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验。

图4 劣势者成见对黑马效应的调节作用(J−N图)

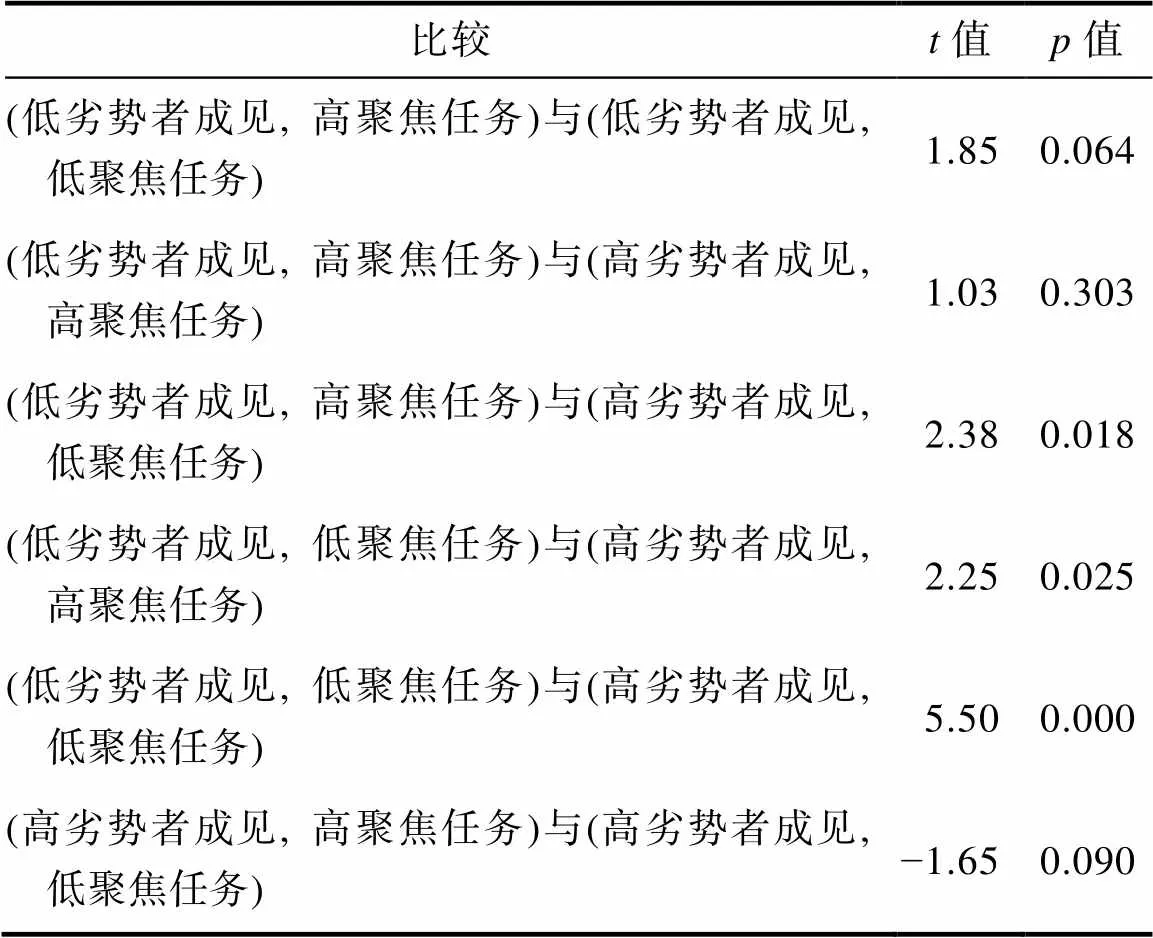

斜率差异的蒙特卡洛模拟结果如表12所示, 高劣势者成见相对于低劣势者成见斜率差异显著, 进一步表明劣势者成见具有特质激活功能。但是在高劣势者成见下, 高聚焦未来与低聚焦未来的差异不显著, 这表明, 尽管三项交互是显著的, 但是这一结论的稳健性尚待提高(Dawson & Richter, 2006; Gray et al., 2022)。

第四步检验H2d:成长心态×劣势者成见×聚焦未来→证明他人错误→任务绩效。表8模型11显示, 证明他人错误对任务绩效的效应量β = 0.30 (< 0.001), 结合模型9可知, 三项交互间接效应量为0.16 × 0.30 ≈ 0.05, 95% CI [0.002, 0.094]排除0, 故显著。模型10显示, 当不加控制变量时, 三项交互系数β = 0.16,= 0.018, 三项交互间接效应量为0.16 × 0.29 ≈ 0.05, 95% CI [0.002, 0.096], 结果依旧成立。另根据表10所示, 随着聚焦未来程度增加(低→高), 证明他人错误的被调节的中介效应量也在升高, 从不显著直至显著(高聚焦未来的被调节的中介效应量 = 0.13,< 0.001), 表明聚焦未来增强了劣势者成见对证明他人错误中介成长心态与任务绩效关系的调节效应。当不加控制变量时, 结果一致, 故H2d成立。

表9 劣质者成见对间接路径二的调节

注:= 341; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验; Bootstrap = 5000; 括号内数据为无控制变量的检验结果。

注:= 341; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验; Bootstrap = 5000。

图5 成长心态、劣势者成见、聚焦未来三项交互图

表11 聚焦未来、劣势者成见与成长心态的三项交互图的简单斜率估计

表12 斜率差异检验结果

2.4 结果分析

研究1检验结果支持了我们的假设, 但尚存在以下问题。

首先, 尽管检验结果显示“成长心态×劣势者成见×聚焦未来”的三项交互显著, 但是斜率差异检验显示这一结论的稳健性尚需提高。主要是聚焦未来与成长心态二项交互的参数估计值与三项交互参数估计值之和除以参数估计值的误差之和减去2倍协方差后的二次方根(Dawson & Richter, 2006), 尚未达到显著水平的临界值, 揭示了在高劣势者成见下, 高聚焦未来与低聚焦未来的差异不显著。此外, 在表6中, 在低劣势者成见下, 随着聚焦任务程度加深, 固定心态个体的反馈回避行为却显著增强, 这是否意味着固定心态个体过于聚焦任务时, 会沉浸于获得他人认可的愿景中而拒绝他人的反馈?表11中, 在低劣势者成见下, 随着聚焦未来程度加深, 成长心态个体证明他人错误的意图显著减少, 这是否说明聚焦未来本身包含了证明他人错误的动机, 从而发挥情境强度理论所强调的替代作用, 弱化了成长心态自身蕴含的这种动机?这些结论与已有的研究相悖, 需要进一步澄清。

其次, 鉴于研究模型复杂, 341份有效样本数量不够多, 会造成一定的样本偏差。事实上, 随着随机抽取的样本越大, 其对事件总体特征分布的描述会越准确。此外, 样本也存在一定的选择偏差, 研究1的样本主要分布在金融、国际贸易、仓储智能等对专业水平要求较高的行业, 学历主要集中于本科及硕士层次, 普遍年龄集中于26~45岁, 研究结论是否适用于文化相对较低、年龄分布更广泛的群体, 还需进一步展开检验。

据此, 我们补充了一项问卷研究和一项旨在提高外部效度的基于准实验的现场研究, 期望通过交叉验证进一步提高假设检验的可重复性以及结论的稳健性。

3 研究2 (问卷调查)

3.1 程序与测量

我们在浙江和广东的5家劳动密集型企业中随机抽取700名员工, 力争在年龄、学历上分布更均匀, 数据收集过程与研究1相同, 共获得有效问卷650份, 回收率为92.86%。男性占59.54%, 女性占40.46%; 高中及以下学历占17.85%, 专科学历占比23.69%, 本科学历占比40.00%, 研究生学历占比16.15%, 博士研究生占2.31%; 18~25岁的员工占25.69%, 26~35岁占41.38%, 36~45岁占15.54%, 46~55岁占12.92%, 56岁以上占4.47%; 工龄1年以内的人员占11.85%, 1~2年的人数占比11.38%, 3~5年的人员占总样本的24.77%, 6~10年的人员占比为22.46%, 29.54%的人员为10年及以上。

变量的测量同研究1, 克伦巴赫α系数见表13的对角线。

3.2 研究结果

3.2.1 描述性统计及相关系数

表13显示, 固定心态与反馈回避行为正相关(0.41,< 0.001), 反馈回避行为与任务绩效负相关(−0.37,< 0.001); 成长心态与证明他人错误正相关(0.47,< 0.001), 证明他人错误与任务绩效正相关(= 0.36,< 0.001), 与研究的预想一致。

3.2.2 数据结构的合理性

以斜交八因子模型(所有变量独立分开)为基准模型, 构建7个竞争模型。结果显示, 八因子模型各项拟合指数(χ2= 1146.00= 566RMSEA = 0.04, TLI = 0.95, CFI = 0.95)满足标准要求且优于其他备择模型, 说明变量间具备良好的区分效度。在八因子结构基础上增加共同方法因子构建一个九因子模型来评估其潜在影响。结果发现九因子模型的RMSEA、CFI等指标的改善程度有限(χ2= 887.77= 530RMSEA = 0.03, TLI = 0.97, CFI = 0.97), 均不超过0.02, 表明共同方法偏差不会构成威胁。

3.2.3 傀儡效应假设检验

我们运用同样的方法再次检验了傀儡效应的存在。

第一步, 检验H1a:固定心态×劣势者成见→反馈回避行为。运用Process程序(bootstrap = 5000)检验表明, 固定心态与劣势者成见的交互项β = 0.14, 95%置信区间[0.08, 0.20]不包含0, 显著, 表明调节效应存在。J−N图(见图6)显示, 在劣势者成见大于−1.35部分, 简单斜率线的置信带均排除0, 斜率线始终在X轴以上, 表明随着劣势者成见的程度加深, 固定心态对反馈回避行为的正向作用不断增强, 故H1a再次得到验证。

第二步检验H1b:固定心态×劣势者成见→反馈回避行为→任务绩效。Mplus 7.4分析结果如表14所示, 间接效应在高低劣势者成见两组存在显著差异(差异值 = −0.12, 95% CI [−0.22, −0.05]不包含0), 表明被调节的中介效应存在。且劣势者成见越高, 负向的间接效应越高, 表14括号内数据显示, 不加控制变量的结果依旧成立, 故H1b再次得到验证。

第三步检验H1c:固定心态×劣势者成见×聚焦任务→反馈回避行为。Process程序检验(Bootstrap = 5000)显示, 三项交互项的估计值显著(β = −0.11, 95% CI [−0.17, −0.04]), 且如表15所示, 随着聚焦任务程度的增加(低→高), 劣势者成见的调节效应量在降低, 直至不显著(高聚焦任务下劣势者成见的调节效应量 = 0.05,)。图7三项交互图显示, 在低聚焦任务与高劣势者成见条件下, 固定心态与反馈回避行为之间关系的斜率最大(0.68,< 0.001), 即二者的正向关系最强。斜率差异的蒙特卡洛模拟结果(见表16)表明, (高劣势者成见, 低聚焦任务)组合的斜率与其他三种情况存在显著差异, 表明H1c不仅得到支持, 且具有结果上的稳健性。

表13 描述性统计及变量间的相关系数

注:= 650; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验; 对角线为变量的克伦巴赫α系数。

图6 劣势者成见对傀儡效应的调节作用(J−N图)

第四步检验H1d:固定心态×劣势者成见×聚焦任务→反馈回避行为→任务绩效。根据表15结果, 随着聚焦任务强度由低→中→高, 反馈回避行为的被调节的中介效应量也在降低, 直至不显著(被调节的中介效应量 = −0.02,), 表明, H1d再次得到验证。

3.2.4 黑马效应假设检验

第一步检验H2a:成长心态×劣势者成见→证明他人错误。Process程序检验(Bootstrap = 5000)显示, 交互项显著(β = 0.20,< 0.001, 95% CI [0.14, 0.26]), 且根据J−N图(见图8), 在劣势者成见大于−1.06部分, 简单斜率线始终在X轴以上且置信带均排除0, 因此劣势者成见的正向调节作用存在, 故H2a再次得到验证。

表14 劣质者成见对间接路径一的调节

注:= 650; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验; Bootstrap = 5000; 括号内数据为无控制变量的检验结果。

表15 聚焦任务对劣势者成见调节作用的影响

注:= 650; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验; Bootstrap = 5000。

图7 固定心态、劣势者成见、聚焦任务三项交互图

表16 斜率差异检验结果

图8 劣势者成见对黑马效应的调节作用(J−N图)

第二步检验H2b:成长心态×劣势者成见→证明他人错误→任务绩效。表17显示, 无论是否包含控制变量, 间接效应都在高低两组存在显著差异, 且劣势者成见越高, 间接效应越强, 表明H2b再次得到验证。

第三步检验H2c:成长心态×劣势者成见×聚焦未来→证明他人错误。表18显示, 随着聚焦未来程度的增加(低→高), 劣势者成见的调节效应量从0.02 (= 0.70)到0.23 (< 0.001)逐渐增强, 不包含控制变量的结果亦然。三项交互图进一步显示(见图9), 在高劣势者成见与高聚焦未来条件下, 成长心态对证明他人错误影响显著且斜率最大(0.54,< 0.001), 斜率差异的蒙特卡洛模拟结果(见表19)表明, 高劣势者成见和高聚焦未来组合的斜率与其他三种情况存在显著差异, 表明H2c不仅得到支持, 且具有结果上的稳健性。

第四步检验H2d:成长心态×劣势者成见×聚焦未来→证明他人错误→任务绩效。根据表18结果(控制变量包含与否两种情况), 随着聚焦未来程度增加(低→高), 证明他人错误的被调节中介效应量也在升高, 从不显著直至显著(高聚焦未来的被调节的中介效应量 = 0.12,< 0.001), 表明聚焦未来增强了劣势者成见对证明他人错误中介成长心态与任务绩效关系的调节效应。故H2d再次得到验证。

表17 劣质者成见对间接路径二的调节

注:= 650; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验; Bootstrap = 5000; 括号内数据为无控制变量的检验结果。

表18 聚焦未来对劣势者成见调节作用的影响

注:= 650; *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001; 双尾检验; Bootstrap = 5000。

图9 成长心态、劣势者成见、聚焦未来三项交互图

表19 斜率差异检验结果

3.3 结果分析

通过样本量扩充使样本来源更均匀, 研究2进一步验证了本文的假设, 特别是“成长心态×劣势者成见×聚焦未来”的三项交互的斜率差异检验显著, 进一步表明检验结果具有稳健性。

4 研究3 (现场研究)

4.1 参与者和设计

基于准实验的现场研究旨在探索劣势者成见(高vs低)、心态特质(固定心态vs成长心态)以及任务情境线索(聚焦任务vs聚焦未来)的交互作用是否影响任务绩效。

我们在浙江义乌某仓储物流公司开展现场研究, 研究对象为自动化分拣线上的打包工, 任务是根据客户下单需求快速准确拣货打包成箱, 放置到正确的出货台位。在公司CEO的支持下, 分三阶段进行。

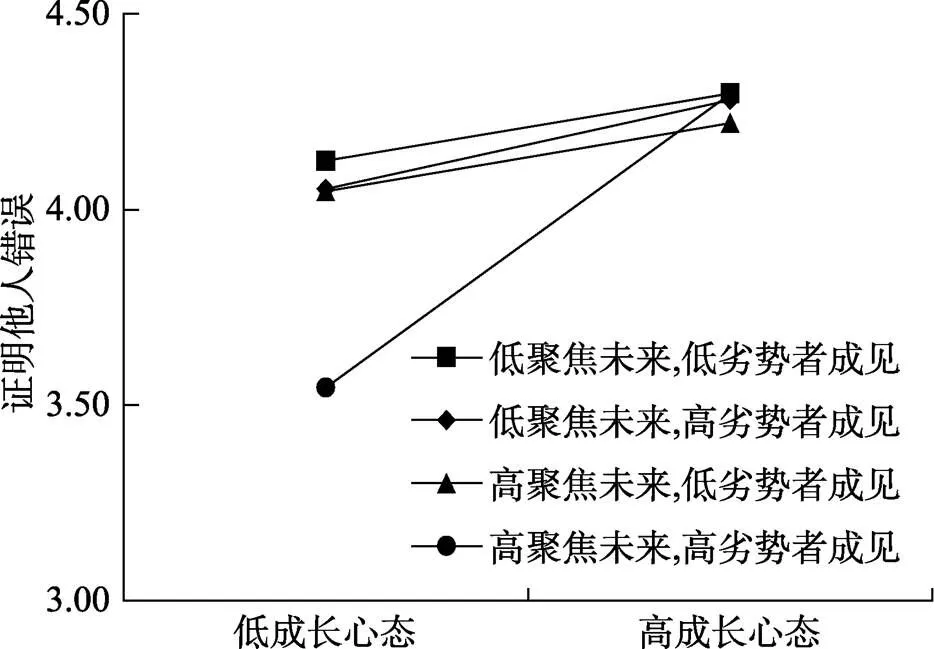

第一阶段甄选样本。在仓库经理的组织下, 我们利用班前会、班组培训会开展心态特质测评。为满足基本的样本要求, 与公司及劳务派遣公司协商, 共召集391名员工参与调查(包括日结工), 问卷甄选出固定心态员工101名, 成长心态276名, 不确定类型14名。这其中不包括我们用来操作变量的那些公认的绩优员工。我们从中挑选出固定心态和成长心态员工各100名参与研究(其中女性占52.00%, 平均年龄34.4岁,= 9.63)。他们被严格编号并随机分配到两组, 每组中两种心态样本各半。第二阶段采取2×2设计, 检验劣势者成见与心态特质的交互作用。我们把实验组安排在绩优员工工作的最佳分拣线的旁边, 并明确告知他们的表现远不如优秀组。对照组则不做任何处理, 示意图如图10所示。随后比较两组中不同心态特质员工绩效的差异。第三阶段采取2×2×2设计, 检验劣势者成见、心态特质和任务情境的三项交互效应。在接下来的一周, 利用班前会对实验组中的两种心态样本分别进行培训。固定心态员工进行任务专注力训练, 成长心态员工进行发展愿景和职业规划培训。随后比较被试前后一周的绩效水平变化。

4.2 变量测量与操纵

心态模式的操作。借鉴已有的研究, 本文通过测量个体对事物的价值推断来区分心态特质, 因为这种判断归因于固定的还是可塑(成长)的心态观(Burkley et al., 2017; Murphy & Dweck, 2016)。我们请参与者在以下两个说法中选择最符合其价值推断的一项:

A.我认为能力不是一朝一夕可以改变的, 因而在工作中我会充分利用现有的能力, 设法提升绩效水平以超过我的同事或者避免比他们落后。

B.我认为能力通过学习和锻炼是可以改变的, 因而相对于绩效目标达成我更愿意挖掘潜能, 挑战自我, 力求不断进步。

选择A为固定心态, 选择B为成长心态。考虑到在日益强调长期主义价值观的环境下人们更可能认为成长心态优于固定心态, 在一定程度上影响了被试作答, 我们又引入一个情景作答题:

现有两个致力于山村支教的志愿者团队, 为了尽快提高学生的升学能力, 他们有不同的教育观, 你更愿意加入哪一个?

图10 现场实验设计图

A.坚持“因材施教”, 认为“学生的能力是天生的, 能力的差异短期难以改变, 因而将学生划成提高班和普通班, 针对性地授课”。

B.坚持“有教无类”, 认为“学生的能力是后天培养的, 能力的差异可以通过自主学习来改变, 因而应鼓励并指导他们自我改进”。

选择A为固定心态, 选择B为成长心态。最终排除以上两题作答不一致的样本, 选择AA被定义为固定心态, 选择BB的为成长心态。

任务绩效的测量。打包工的任务是根据客户订单需求进行多种商品的分拣然后打包成箱。为保证测量的稳定性, 我们安排被试完成同一批量的商品订单, 确保整个研究期间每天的工作内容保持一致。被试执行“966”工作制(早上9点上班, 晚上6点下班, 每周工作6天), 为避免随机因素引发绩效不稳定, 以被试员工每周6天的平均绩效水平作为任务绩效, 以箱为计量单位, 由射频系统自动记录。如果随机抽查发现打包错误, 需返工并处罚金50元/天, 根据每箱获得0.85元报酬, 我们换算成扣除58箱(50/0.85)。

劣势者成见的操纵。Davis等(2011)在一项研究中, 以一所小型文科大学的学生志愿者为研究对象, 通过告知他们将与全球顶尖大学麻省理工学院(MIT)的学生一起参加数学竞赛, 来操纵劣势者地位。借鉴这种做法, 我们把实验组安排在绩优员工工作的最佳分拣线旁边, 并在每天的班前会告知他们表现远不如优秀组, 借以操作高劣势者成见。作为对照的低劣势者成见组则不做处理。

任务情境的操纵。在完成第一轮实验后的一周, 我们利用每天班前会对实验组中的两种心态样本分别进行培训。固定心态员工按照Kiili等(2012)提出的方法进行任务专注力训练, 内容包括以提高工作控制感为主的技能辅导(如播种演示)和以提高工作体验感为主的心态训练, 用以操作聚焦任务变量。成长心态员工进行发展愿景和职业规划培训, 培训结束后让员工在小纸条上写下对自己未来半年生活的美好预期及加油打气的话, 并贴在公司的愿景墙上, 用以操作聚焦未来变量。

4.3 操纵检验

劣势者成见。我们在正式实验前用Nurmohamed (2020)编制的3题项量表测量了被试员工的劣势者成见感知水平。在正式实验即变量操纵后(第一轮实验结束时), 我们又进行了量表测量。样本T检验结果显示, 变量操纵后实验组的劣势者成见水平(= 2.53,= 0.61)显著高于实验前的水平(= 2.22,= 0.59,= −6.18,< 0.001,= 100,= 99), 以及对照组的水平(= 2.29,= 0.70,= 2.595,= 0.010,= 200,= 198); 同时, 对照组变量操纵前(= 2.31,= 0.61)和操纵后(= 2.29,= 0.70)的水平差异不显著(= 0.657,= 0.513,= 100,= 99)。在进行三项交互检验时, 我们对实验组第一周(= 2.53,= 0.61)和第二周(= 2.59,= 0.65)的劣势者成见水平差异进行了检验, 结果显示并没有显著的差异(= −1.499,= 0.137,= 100,= 99), 由此本文对劣势者成见的操纵是成功的。

任务情境。同理, 我们在操纵前后对实验组中固定心态员工的聚焦任务水平分别运用Malmberg等(2015)的6题项量表进行了问卷测量, 结果显示, 操纵后的水平(= 3.24,= 0.95)显著高于操纵前的水平(= 2.97,= 0.63;= −3.249,= 0.002,= 50,= 49), 因而对聚焦任务的操纵是成功的。我们采用Shipp等(2009)编制的4题项量表对操纵前后实验组中成长心态员工的聚焦未来水平分别进行了测量。结果显示, 操纵后的水平(= 3.13,= 0.71)显著高于操纵前的水平(= 2.86,= 0.48;= −5.378,< 0.001,= 50,= 49), 因而对聚焦未来的操纵是成功的。

4.4 实验结果

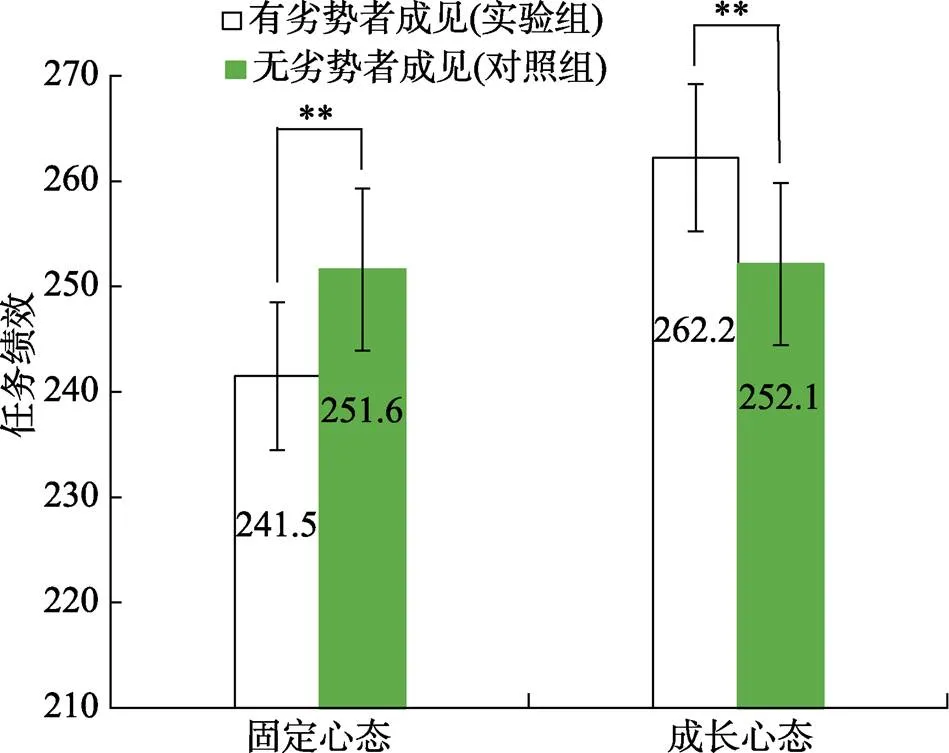

独立样本检验显示, 对于秉持固定心态的员工(如图11左), 在实验组劣势者成见高的情况下的任务绩效(= 241.50,= 13.67), 显著比对照组中劣势者成见低的情况下(= 251.60,= 15.36)更低, 且方差齐性下= −3.48,= 0.001,= 100,= 98。对于秉持成长心态的员工(如图11右), 在实验组劣势者成见高的情况下的任务绩效(=262.20,= 14.15), 显著比对照组中劣势者成见低的情况下(= 252.10,= 15.60)更高, 且方差齐性下= 3.37,= 0.001,= 100,= 98。说明劣势者成见介入后, 影响了不同心态特质员工的任务绩效。

图11 劣势者成见与心态的交互效应图

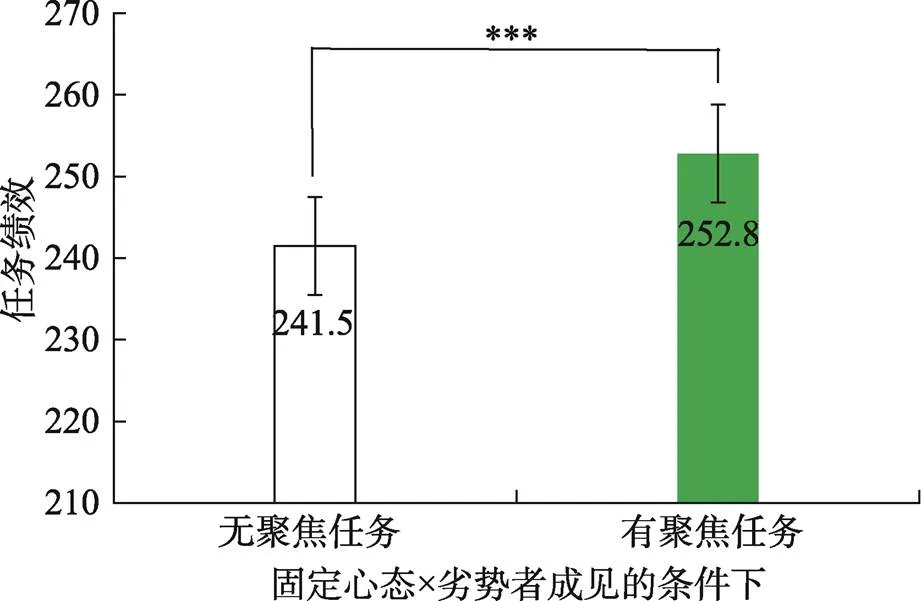

在检验聚焦任务与“固定心态×劣势者成见”的交互作用中(如图12), 没有聚焦任务条件下的任务绩效(= 241.50,= 13.67), 显著比有聚焦任务条件下的任务绩效(= 252.80,= 11.00)更低(= −9.895,< 0.001,= 50,= 49)。说明聚焦任务介入后, 改变了“固定心态×劣势者成见”对任务绩效的影响。

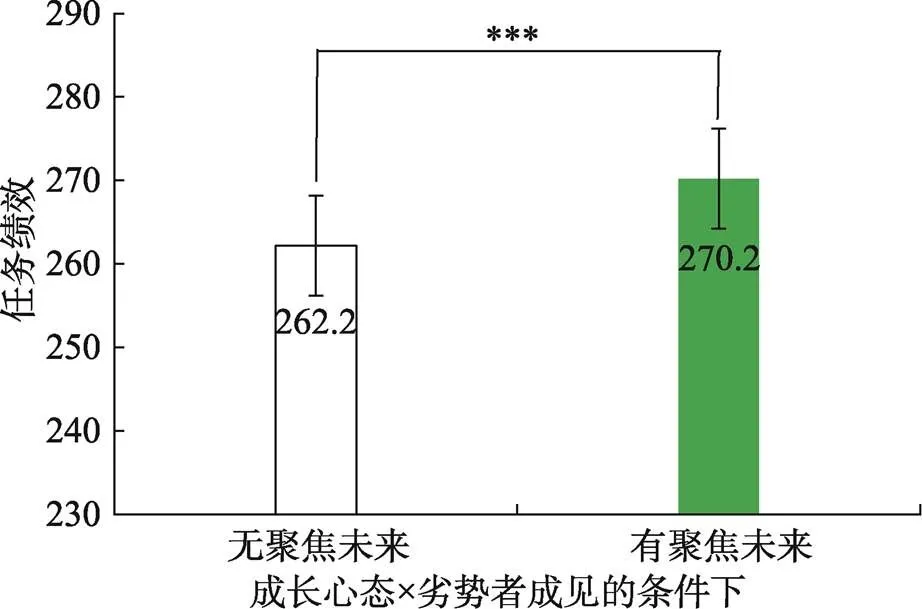

在检验聚焦未来与“成长心态×劣势者成见”的交互作用中(如图13), 有聚焦未来条件下的任务绩效(= 270.20,= 9.56), 显著比没有聚焦未来条件下的任务绩效(= 262.20,= 14.15)更高(= −5.977,< 0.001,= 50,= 49)。说明聚焦未来介入后, 改变了“成长心态×劣势者成见”对任务绩效的影响。

4.5 结果分析

上述结果表明, 对于不同心智模式的员工而言, 劣势者成见作为社会情境线索具有不同的特质激活功能, 二者的交互作用有助于我们预测员工的任务绩效, 这在一定程度上验证了“傀儡效应”和“黑马效应”的存在。同时, 聚焦任务(聚焦未来)作为任务情境线索对二者的交互效应起到抑制(加强)作用, 说明三项交互作用存在。

图12 聚焦任务对“固定心态×劣势者成见”与任务绩效的调节作用

图13 聚焦未来对“成长心态×劣势者成见”与任务绩效的调节作用

5 讨论

5.1 理论启示

第一, 揭示了劣势者成见具有激活特质表达的情境线索功能。与情境强度理论强调情境与特质是此强彼弱的替代关系不同(Meyer et al., 2014), 鉴于劣势者成见传递的“失败预期”信息线索与内隐理论强调的“如何加工失败信息形成不同心态”具有天然的逻辑接口, 本文从特质激活视角展开研究:形同劣势者成见是“导火索”, 心态特质是“火药桶”, 二者交互时擦出的“火花”, 点燃了潜藏或处于“休眠”状态的特质表达行为。基于此, 本研究沿着“特质×情境→行为/意图→绩效”的逻辑, 整合两种对立的研究发现, 对于固定心态而言, 劣势者成见发挥“干扰”功能, 激活“保全面子”的特质表达, 而对于成长心态而言, 则发挥“要求”功能, 激活“改变处境”的特质表达, 分别呈现“傀儡效应”和“黑马效应”。这一研究结论有助于打通从领头羊员工(topdog)研究到劣势者员工(underdog)研究的界限。在人才贡献越来越呈现幂率分布(Aguinis et al., 2012)的形势下, 现有研究愈加关注明星员工(Asgari et al., 2021), 本研究则关注了潜藏在幂率分布长尾之处大量不被看好的员工, 通过对“傀儡效应”的揭示, 解释了普通员工何以沉淀为尾部平庸的绝大多数, 通过对“黑马效应”的揭示, 又为如何才能逆袭成“头部”新星提供了路径参考。

第二, 揭示了不同心智模式被劣势者成见激活的内在机理。本研究发现, 固定心态与成长心态作为指导员工应对外界情境的心理倾向, 在一定程度上决定了员工对劣势者成见的不同反应模式。换言之, 劣势者成见究竟激发“黑马效应”还是“傀儡效应”, 要依据个体不同的心态特质被激活时引发的不同特质表达行为而定。更深层的理论内涵在于, 同样的情境线索刺激引发员工不同的行为反应, 权变性源于个体在加工“劣势者”信息时不同的心智模式作出不同的反应。这一结论整合了Tett和Burnett (2003)的特质激活理论与Dweck (2006)的内隐理论, 揭示两种心态在加工不被看好这类负面信息上存在显著差异(Pettit et al., 2013; Datu & Buenconsejo, 2021)。本研究还拓展了内隐理论本身, 指出心智模式不仅仅是对自身应对困难挑战能力的看法, 还包括对别人如何看待自己能力的看法, 二者存在交互影响, 如果别人存在劣势者成见或不看好自己的能力, 固定心态的个体会视之为威胁而采取反馈回避行为以保全面子, 成长心态的个体会视之为挑战而采取积极的行动来证明他人错误。同时, 成长心态与固定心态是两个独立的构念, 不是非此即彼的两个极端, 它们既可能是一种长期特质也可能是一种状态特质, 不仅可以共存还可以转化(Dweck, 2006), 意味着员工们有机会转向成长心态。这就为我们解释和进一步研究“躺平”等丧文化现象提供了理论接口。员工在职场中往往因不被看好无法获取足够的自我提升机会和资源, 容易产生“防御型悲观主义”, 选择逃离现实、回避反馈。如何引导他们打破固定心态, 培养成长心态, 摆脱“傀儡效应”的钳制, 成为逆袭的黑马, 本文提供了一个新的研究思路。

第三, 构建了不同心智特质的员工如何应对劣势者成见的自我调节框架。基于特质激活理论, 本研究不仅考虑了社会层面的情境线索与心智特质的交互作用, 还研究了任务情境线索如何通过“约束”和“催化”两种情境功能削弱或增强情境强度, 从情境干预作用角度寻找影响不同心态特质员工进行自我调节的策略。任务层情境系统通常源于工作本身, 聚焦任务、聚焦未来本身就是员工在工作过程中常见的情境因素。对于固定心态的员工, 通过聚焦任务的调节作用, 促使员工专注于任务竞技场来证明自我能力以获得技能积累和自我满足感, 从而抑制“傀儡效应”; 对于成长心态的员工, 通过聚焦未来的调节作用, 产生对美好预期的向往, 激励他们努力改变来实现目标, 从而增强“黑马效应”。自我调节框架不仅揭示了聚焦任务、聚焦未来是影响特质激活过程的两个重要因素, 也为后续进一步探讨如何抑制傀儡效应、增强黑马效应提供了理论基础和启示。

5.2 实践启示

第一, 不被看好是一种组织常态, 管理者要重视“平躺”在人才幂率分布长尾处的这类员工。职场丧文化的产生和流行, 反映出青年一代的集体焦虑。管理者必须清醒地意识到, 不被看好意味着资源有限、前景不明, 他们并非先天缺乏强烈的成就动机, 相反, 主观上回避日益内卷化的社会竞争、甘愿沦为命运的“提线木偶”, 是他们无奈的“抗争”。一者, 管理者要多关心固定心态的员工, 多给予正面激励和积极期望, 不随意轻视或通过刻板印象来评价一个人的价值; 二者, 企业要健全职位职级并行制度, 疏通职位通道, 完善任职资格体系, 让每一名员工都有清晰的自我发展路径, 降低员工的劣势者成见感知; 三者, 当员工出现“傀儡效应”征兆时, 管理者要注意通过沟通辅导、制度宣导、模范引导、文化熏陶等手段, 激励他们以发展的眼光来看待眼前的困境, 努力打破固定心态, 将注意力转移到任务执行中去, 在展现自我能力的任务竞技场中实现自我价值。

第二, 增强人才厚度, 驱赶“平庸”, 催生更多“黑马”, 关键在于鼓励员工转向成长心态。正如Dweck (2006)所言, 拥有正确的心态是成功的第一步。本文揭示, 成长心态是逆袭为“黑马”的关键特质, 要激活成长心态, 企业需从制度和文化层面多法并举。首先, 要在绩效考核、激励制度设计上坚持以学习和发展为导向, 一者激励员工通过学习和探索增强应对困难和挑战的深层次策略(马君等, 2015); 二者对于逆袭的“黑马”要予以重奖, 强化标杆作用。其次, 加大对员工自我调节能力的培养, 加强对不同心态特质的“劣势者”员工进行相应的自我调节训练, 激励固定心态的员工聚焦任务, 将自我价值投射在工作中而非别人的期望里; 激励成长心态的员工聚焦未来, 将自我期望投射到未来工作计划中。再次, 加强企业文化建设, 在组织内灌输“风物长宜放眼量”的理念, 引导员工面对困难、面对不被看好的消极期望时保持平常心态, “莫望浮云遮望眼”。

5.3 研究不足与未来展望

第一, 从测量看, 本研究源自对当下管理热点的关切, 但测量改编自西方情境下的量表, 存在测量误差, 后续应结合本土实践的特点开发合适的量表。同时, 测量的缺陷在于缺乏一个具体的观察参考点, 未来可以考察特定观察者(例如领导、同事、客户、家人等)的劣势者成见对个体感知的影响差异。

第二, 从方法看, 现场研究没有检验三重交互作用对中介变量的影响, 后续应进一步完善情境实验或现场研究。同时, 本研究缺乏纵向研究。根据特质激活理论, 特质激活过程会使员工产生内部报偿感(即愉悦感、满足感、自豪感和成就感), 它们和外部报偿(如奖励、晋升等)共同重塑个体工作行为, 而重塑后的工作行为又会影响特质激活的类别和程度(Tett & Burnett, 2003), 形成一个“情境唤醒特质→工作绩效→情境唤醒特质”的动态循环过程, 未来可以运用交叉滞后法进一步探索劣势者成见的动态影响。

第三, 从理论看, 未来可以引入更多的视角丰富这一主题的研究。如工作压力理论认为, 劣势者成见是一种独特的工作压力源; 如自我决定理论认为, 劣势者成见会使员工的自主、胜任、关系三大基本需求受到抑制(Loi et al., 2021); 如参照认知理论认为, 在劣势者成见下, 个体会通过心理模拟推断改进的预期(Hoyt et al., 2012)。

第四, 从模型看, 未来应考虑心态特质的状态性, 特别是部分个体的心态模式介于固定心态与成长心态之间, 他们不习惯生活在别人的期望之中, 劣势者成见反而为他们提供了自由空间, 回避反馈正是满意的工作方式, 因而绩效未必受到影响。此外, 本研究提到的劣势者成见主要指员工感知到他人对自己低预期的事实, 没有区分寄予的主体是领导、同事、家人还是其他人。不同的主体可能会引起不同的心理机制, 产生不同的行为反应, 未来的研究应控制这些差异。本研究也没有考虑劣势者成见来源背后的动机(如忽视、漠视、激将法等), 以及被寄以劣势者成见的员工是如何进行归因的(如主观VS客观、如敌意VS善意), 未来研究可以引入这些情境因素来完善研究模型。

Aguinis, H., Gottfredson, R. K., & Joo, H. (2012). Using performance management to win the talent war.(6), 609−616.

Aronson, J., Fried, C. B., & Good, C. (2002). Reducing the effects of stereotype threat on African American college students by shaping theories of intelligence.(2), 113−125.

Asgari, E., Hunt, R. A., Lerner, D. A., Townsend, D. M., Hayward, M. L., & Kiefer, K. (2021). Red giants or black holes? The antecedent conditions and multilevel impacts of star performers.(1), 223−265.

Becker, T. E. (2005). Potential problems in the statistical control of variables in organizational research: A qualitative analysis with recommendations.(3), 274−289.

Binyamin, G. (2020). Do leader expectations shape employee service performance? Enhancing self-expectations and internalization in employee role identity.(4), 536−554.

Burkley, E., Curtis, J., & Hatvany, T. (2017). The social contagion of incremental and entity trait beliefs.(4), 45−49.

Burnette, J. L., Pollack, J. M., & Hoyt, C. L. (2010). Individual differences in implicit theories of leadership ability and self‐efficacy: Predicting responses to stereotype threat.(4), 46−56.

Chang, E., Chin, H., & Ye, J. (2014). Organizational work- family culture and working mothers’ affective commitment: How career expectations matter.(5), 683−700.

Christian, M. S., Garza, A. S., & Slaughter, J. E. (2011). Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance.(1), 89−136.

Datu, J. A. D., & Buenconsejo, J. U. (2021). Academic engagement and achievement predict career adaptability.(1), 34−48.

Davis, J. L., Burnette, J. L., Allison, S. T., & Stone, H. (2011). Against the odds: Academic underdogs benefit from incremental theories.(3), 331−346.

Dawson, J. F., & Richter, A. W. (2006). Probing three-way interactions in moderated multiple regression: Development and application of a slope difference test.,(4), 917−926.

Dweck, C. S. (Ed). (2006).. Random House.

Ehrlinger, J., Mitchum, A. L., & Dweck, C. S. (2016). Understanding overconfidence: Theories of intelligence, preferential attention, and distorted self-assessment.(1), 94−100.

Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2× 2 achievement goal framework.(3), 501−519.

Gray, S. M., Bunderson, J. S., van der Vegt, G. S., Rink, F., & Gedik, Y. (2022). Leveraging knowledge diversity in hierarchically differentiated teams: The critical role of hierarchy stability., in press.

Hong, Y.-Y., Chiu, C.-Y., Dweck, C. S., Lin, D. M.-S., & Wan, W. (1999). Implicit theories, attributions, and coping: A meaning system approach.(3), 588−599.

Hoyt, C. L., Burnette, J. L., & Innella, A. N. (2012). I can do that: The impact of implicit theories on leadership role model effectiveness.(2), 257−268.

Judge, T. A., & Zapata, C. P. (2015). The person-situation debate revisited: Effect of situation strength and trait activation on the validity of the Big Five personality traits in predicting job performance.(4), 1149−1179.

Jundt, D. K., Shoss, M. K., & Huang, J. L. (2015). Individual adaptive performance in organizations: A review.(S1), 53−71.

Kappes, A., Oettingen, G., & Pak, H. (2012). Mental contrasting and the self-regulation of responding to negative feedback.(7), 845−857.

Kiili, K., de Freitas, S., Arnab, S., & Lainema, T. (2012). The design principles for flow experience in educational games.(1), 78−91.

Kim, K., del Carmen Triana, M., Chung, K., & Oh, N. (2016). When do employees cyberloaf? An interactionist perspective examining personality, justice, and empowerment.(6), 1041−1058.

King, R. B., & dela Rosa, E. D. (2019). Are your emotions under your control or not? Implicit theories of emotion predict well-being via cognitive reappraisal.(2), 177−182.

Liu, H., Chiang, J. T.-J., Fehr, R., Xu, M., & Wang, S. (2017). How do leaders react when treated unfairly? Leader narcissism and self-interested behavior in response to unfair treatment.(11), 1590−1599.

Liu, Y. X., Chen, C., Zhu, N., Zhang, J. W., & Wang, S. (2020). How does “one takes on the attributes of one's assoates”? The past, present, and future of trait activation theory.(1), 161−177.

[刘玉新, 陈晨, 朱楠, 张建卫, 王帅. (2020). 何以近朱者赤、近墨者黑?特质激活理论的缘起、现状和未来.(1), 161−177.]

Loi, T. I., Feng, Z., Kuhn, K. M., & Tripp, T. M. (2021). When and how underdog expectations promote cheating behavior: The roles of need fulfillment and general self-efficacy.(2), 1−21.

Lu, H. L., Yang, Y., Wang, Y. L., Zhang, X., & Tan, L. (2021). Does distrust motivate or discourage employees? The double- edged sword of feeling ability-distrusted by supervisors.(12), 1376−1392.

[卢海陵, 杨洋, 王永丽, 张昕, 谭玲. (2021). “激将法”会激发还是打击员工? 感知能力不被领导信任的“双刃剑”效应.(12), 1376−1392.]

Ma, J., Fan, Z. L., & Yang, Q. (2021). Performance adaptation mechanism under the performance dynamism.(7), 1828−1839.

[马君, 樊子立, 杨青. (2021). 绩效标准变动下的自我调节机制.(7), 1828−1839.]

Ma, J., Zhang, H. M., & Yang, T. (2015). A cross-level analysis of achievement goal orientation and performance control on teammember’s creativity,,(1), 79−92.

[马君, 张昊民, 杨涛. (2015). 成就目标导向、团队绩效控制对员工创造力的跨层次影响.(1), 79−92.]

Makel, M. C., Snyder, K. E., Thomas, C., Malone, P. S., & Putallaz, M. (2015). Gifted students’ implicit beliefs about intelligence and giftedness.(4), 203−212.

Malmberg, L.-E., Pakarinen, E., Vasalampi, K., & Nurmi, J.-E. (2015). Students' school performance, task-focus, and situation-specific motivation.(1), 158−167.

Meyer, R. D., Dalal, R. S., José, I. J., Hermida, R., Chen, T. R., Vega, R. P., ... & Khare, V. P. (2014). Measuring job-related situational strength and assessing its interactive effects with personality on voluntary work behavior.(4), 1010−1041.

Moss, S. E., Song, M., Hannah, S. T., Wang, Z., & Sumanth, J. J. (2020). The duty to improve oneself: How duty orientation mediates the relationship between ethical leadership and followers’ feedback-seeking and feedback-avoiding behavior.(4), 615−631.

Moss, S. E., Valenzi, E. R., & Taggart, W. (2003). Are you hiding from your boss? The development of a taxonomy and instrument to assess the feedback management behaviors of good and bad performers.(4), 487−510.

Murphy, M. C., & Dweck, C. S. (2016). Mindsets shape consumer behavior.(1), 127−136.

Nie, Q., Zhang, J., Lu, Y., & Bi, Y. Z. (2022). The paradoxical effects of leaders’ high performance expectations: An approach-avoidance framework perspective.(1), 53−63.

[聂琦, 张捷, 陆渊, 毕砚昭. (2022). 领导高绩效期望的双面性:趋近-回避理论视角.(1), 53−63.]

Nurmohamed, S. (2020). The underdog effect: When low expectations increase performance.(4), 1106−1133.

Pettit, N. C., Sivanathan, N., Gladstone, E., & Marr, J. C. (2013). Rising stars and sinking ships: Consequences of status momentum.(8), 1579−1584.

Porath, C. L., & Bateman, T. S. (2006). Self-regulation: From goal orientation to job performance.(1), 185−192.

Schmader, T., Johns, M., & Forbes, C. (2008). An integrated process model of stereotype threat effects on performance.,(2), 336−356.

Sevincer, A. T., Kluge, L., & Oettingen, G. (2014). Implicit theories and motivational focus: Desired future versus present reality.(1), 36−46.

Shapiro, J. R., & Neuberg, S. L. (2007). From stereotype threat to stereotype threats: Implications of a multi-threat framework for causes, moderators, mediators, consequences, and interventions.(2), 107−130.

Shipp, A. J., Edwards, J. R., & Lambert, L. S. (2009). Conceptualization and measurement of temporal focus: The subjective experience of the past, present, and future.(1), 1−22.

Swann Jr, W. B., Johnson, R. E., & Bosson, J. K. (2009). Identity negotiation at work.(1), 81−109.

Szpunar, K. K., & McDermott, K. B. (2008). Episodic future thought and its relation to remembering: Evidence from ratings of subjective experience.(1), 330−334.

Tett, R. P., & Burnett, D. D. (2003). A personality trait-based interactionist model of job performance.(3), 500−517.

Williams, C. A., & Lewis, L. (2021). Mindsets in health professions education: A scoping review.(3), 104863.

Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors.(3), 601−617.

Zhang, J. P., Qin, C. Y., & Liu, S. S. (2020). Does seek feedback improve performance? A meta-analytic review about feedback-seeking behavior and individual performance.(4), 549−565.

[张建平, 秦传燕, 刘善仕. (2020). 寻求反馈能改善绩效吗?——反馈寻求行为与个体绩效关系的元分析.(4), 549−565.]

Accept or change your fate: Exploring the Golem effect and underdog effect of underdog expectations

MA Jun, ZHU Mengting

(School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

In organisations, some employees are heralded as rising stars, whilst others are considered underdogs with no prospects. Scholars define individuals’ perceptions that others view them as unlikely to succeed as underdog expectation. The traditional view indicates that when individuals experience underdog expectations from others, they will reduce their subsequent performance through a sense of self-efficacy. This phenomenon, in which one’s performance is manipulated by someone else’s negative assessment, is also known as the Golem effect. Indeed, some studies have suggested that underdog expectations can enhance their desire to prove others wrong to improve performance. However, such studies have only focused on the influence of underdog expectations on employee behavior as social-situation cues but have disregarded its interaction with individuals’ traits. By integrating the preceding arguments, we proposed a comprehensive model based on trait activation theory, which examines the Golem and underdog effects. Specifically, under the moderating effect of underdog expectations, employees with fixed mindsets have a negative impact on subsequent task performance through feedback- avoiding behavior. Meanwhile, employees with growth mindsets have a positive impact on subsequent task performance by proving others wrong. The task context (task focus vs. future focus) plays a role in inhibiting and amplifying the two interactions.

This study aimed to explore the reasons why employees who are trapped in underdog expectations become a Golem manipulated by fate and how to counter strike and become an underdog in the workplace. This study constructed a three-term interaction model of nested moderated mediation model. Three studies were designed to explore the internal and intervention mechanisms of the Golem and underdog effects activated by underdog expectations. In the first study, the existence of three interactions was initially examined through a multi-source, multi-point questionnaire of 341 employees. To test the stability of the three interactions and the extensibility of the research conclusions in different groups, a second multi-source and multi-time questionnaire survey involving 650 employees and a field study based on a quasi-experiment were designed for retesting. Regression analysis, bootstrap method and Johnson−Neyman (J−N) technology were used to analyse the questionnaire data to examine the moderated mediation effects of the three-term interaction. T-tests were used to analyse data from the field study.

The analyses of the study showed the following results. (1) The interaction between underdog expectations and fixed mindsets positively affects subsequent task performance through feedback-avoiding behavior. (2) The interaction between underdog expectations and growth mindsets positively affects subsequent task performance through the desire to prove others wrong. (3) Lastly, task focus reduces the positive moderating effect of underdog expectations on fixed mindsets, and future focus strengthens the positive moderating effect of underdog expectations on growth mindsets.

Findings of our research have several theoretical and practical implications. This study revealed the causes of the Golem and underdog effects, thereby enriching and expanding the research on implicit theory. It showed that fixed and growth mindsets have different paths in processing negative information, which is helpful in integrating the research on underdog and topdog employees. It also provided a theoretical explanation and transformation idea for the emergence and popularity of the depressed culture represented by the lie down and Buddha-like mindsets.

mental traits, underdog expectations, feedback-avoiding behavior, desire to prove others wrong, task focus; future focus

2021-12-28

* 国家自然科学基金项目(71872111)、教育部人文社会科学研究规划基金(16YJA630036)资助

朱梦霆, E-mail: jocelemy@163.com

B849: C93