记忆对话及身份标识对集体记忆的影响*

郭倩琳 管 健

记忆对话及身份标识对集体记忆的影响*

郭倩琳1管 健2

(1广东警官学院公共管理系, 广州 510230) (2南开大学周恩来政府管理学院社会心理学系, 天津 300350)

以往集体记忆的心理学研究侧重于理解集体记忆机制而忽视了记忆对话及身份变量的作用。本研究通过实验1操作记忆激活方式(对话、非对话)、实验2在实验1记忆对话基础上操作信息一致性(一致、不一致)、实验3进一步在信息不一致情况下操作身份标识(内群体、外群体), 逐步考察对话和身份标识对集体记忆的作用, 并分别在个体记忆和集体记忆指标上进行考察。结果显示: (1)对话作为单独变量可使集体记忆共同忘记的部分显著减少; (2)在对话基础上, 一致性信息可使集体记忆共同记住的部分显著增加; (3)在对话基础上, 当不一致信息来自外群体成员时可使人们集体记忆共同记住的部分显著增加, 不一致信息来自内群体成员则不会产生显著影响。这表明, 对话作为单独变量主要是通过影响集体记忆中共同忘记部分、而对话过程中的信息一致性和群体身份标识则主要通过影响人们集体记忆中共同记住部分来影响集体记忆。

集体记忆, 记忆对话, 群体身份, 共同记住项目, 共同忘记项目

1 引言

差别化的个人记忆在社会交往与对话互动中相互融合, 通过这种融合逐步形成集体记忆(Collective Memory), 进而建立起群体身份(Brown et al., 2012)。对话互动和群体身份是集体记忆研究中不可忽视的变量。一方面, 心理学研究领域之外的研究者更关注群体身份的作用。例如, 哈布瓦赫在其著作《论集体记忆》中指出“尽管集体记忆是在一个由人们构成的聚合体中存续着, 并且从其基础中汲取力量, 但也只是作为群体成员的个体才进行记忆” (哈布瓦赫, 2002. p.40)。他们更强调集体记忆的群体属性, 倾向于认为集体记忆是特定的社会群体成员共享往事的过程和结果(Nicolas, 2006)。另一方面, 心理学研究者通常把集体记忆操作化定义为: 小组成员合作之后, 个人记忆中记得或忘记的重叠项目数量(Congleton & Rajaram, 2014; Cue et al., 2006; Stone et al., 2010)。虽然通过这种定义方式研究者触及到了小组合作的互动方式, 但是后来研究却趋向于探究集体记忆发展的心理机制, 未能进一步深入到对话互动过程中。至此, 集体记忆的心理学研究也逐渐脱离了群体身份变量, 同样未能体现出集体记忆的群体属性。

1.1 记忆对话对集体记忆的影响

既往理论研究提出采用社会互动主义(Social- Interactionist Approach)视角研究集体记忆的必要性(Vlasceanu et al., 2018), 建议将集体记忆视为一种互动行为, 而非一种单纯的静态记忆表征(de Saint- Laurent, 2017)。目前心理学集体记忆研究较多采用经典的社会共享提取诱发遗忘范式(socially-shared retrieval-induced forgetting, SS-RIF; Cuc et al., 2007; Koppel et al., 2014; 白鹭等, 2016), 即首先采用类别−样例词对学习记忆材料, 然后将参与者在记忆的选择性提取练习阶段分为说话者与倾听者, 最后同样进行记忆测验。这类研究发现对话中的所有参与者都会发生类似的选择性遗忘, 对话参与者之间的记忆重叠度也比对话前更大(Coman & Hirst, 2012; Coman & Hirst, 2015)。记忆对话是社会互动的重要方式之一, 但此类研究中对话形式只有一个人单方面输出记忆内容, 而非真正的记忆对话互动。同样值得注意的是, 人们在日常生活中对过去公共事件的记忆对话并非简单概括化为类别−样例词对, 而是更趋近于一种共同叙述表征, 因此采用类别−样例词对学习来研究集体记忆具有局限。例如, 在一个家庭中, 父母之间的对话会导致家庭成员对“过去”产生共同的叙述表征, 这种表征是孩子内化父母自传体经验的各个方面、并借此组织成一个有凝聚力的整体叙述方法的结果(Nelson & Fivush, 2004; Wang & Fivush, 2005)。因此, 探究记忆对话如何影响集体记忆, 采用长文本这种整体叙述材料更佳。

综合既有记忆对话对集体记忆影响的研究, 大多从集体记忆的检索过程、认知机制、记忆内容和结构出发进行探讨。有研究从记忆对话的检索过程出发, 发现记忆对话期间的检索中断(retrieval disruption)是理解如何形成集体记忆的关键, 并认为检索中断在集体记忆的形成中起中介作用(Stone et al., 2010); 有研究从记忆对话的认知机制出发, 认为集体记忆的形成与参与者一起回忆其初次讨论后各自形成的记忆和特殊组织的记忆时, 认知机制变得活跃起来有关(Rajaram, 2011; Rajaram & Pereira-Pasarin, 2010); 近来, 又有研究从记忆对话的时间和频率出发, 发现在早期合作、晚期合作和多重合作条件下的被试与对照组的被试相比, 都产生了明显更好的集体记忆(Congleton & Rajaram, 2014)。另外, 以往关于记忆对话作用的研究大都采用单独的说者和听者模式(Coman & Hirst, 2012; Coman & Hirst, 2015), 或记忆对话总在熟人之间进行(Cuc et al., 2006)。这些研究更关注集体记忆的认知结构和机制, 忽略了集体记忆概念包含的“社会”属性——集体记忆是社会共享的话语、个人经历、社会文化等相互交织的多重过程的产物。而这种社会属性体现在集体记忆很大程度上依赖于动态的社会过程, 它既可以被群体成员共享, 又可以被群体成员挪用。

研究者Wertsch (1997, 2008)曾提出集体回忆(remembering)的概念, 主张不仅要关注静态记忆(memory), 而且要关注回忆过程(remember)。人们在文化图式的帮助下积极重构发生过的事, 将记忆作为一种重要的重建过程。集体记忆在被转化为没有主体的静态表征后就成为了活跃的记忆过程, 群体成员可以在这个过程中对过去进行叙述(de Saint- Laurent, 2017)。Cuc等(2006)也发现, 对话可以把人们心目中不同版本的过去融合成更统一的记忆内容。他们提出, 对话对集体记忆产生影响需要满足至少两个条件: (1) 非共享的对话前回忆出现在对话中; (2) 这些非共享的对话前回忆“污染”了其他群体成员的对话后回忆。因此, 本研究的实验1将人们置于线上模拟记忆对话情景(每个人都是说者与听者, 且彼此陌生), 并以单独组为对照(即记忆内容不受对话“污染”组), 初步探讨对话对集体记忆的作用。据此提出假设1: 相比于非对话情境组, 对话组的集体记忆内容将保留更多。

集体记忆在认知层面更像是一种动态的共享信息系统, 这个系统有赖于对信息的沟通与交流。那么在记忆对话过程中, 信息内容本身的特征就十分重要。Moores等(2003)研究发现, 信息内容一致性能够促进人们记忆过程中的注意捕获; 也有研究发现, 信息编码与文化中主导的阅读方向信息相一致, 也会影响人们与环境信息的日常互动和记忆(McCrink & Shaki, 2016)。这类研究提示我们信息一致性会影响人们在记忆任务上的表现。类似于现实生活中人们讨论关于某事件的相似记忆, 对话交流也常伴随不断被重复的信息, 这种重复意味着一致性信息被多次强化, 也更可能让人们倾向于认为不断被重复的一致性信息是更真实的, 进而又巩固了这类记忆。集体记忆在这个过程中变得更加概括、抽象化、符号化。然而, 另有研究指出不一致信息的非典型特征与已建立的脚本或模式相一致的信息相比, 更容易被记住(Berthold et al., 2019)。但是, 长时记忆研究也发现, 其记忆保留更依赖于既定的刻板知识结构(Schmidt & Sherman, 1984), 因此不一致信息最初的记忆优势可能随着时间的推移而消失。考虑到集体记忆常与人们既有的文化图式、叙事模板相关联, 记忆优势则更有可能依赖于与已建立的“脚本”相一致的信息, 据此认为信息一致性对其的作用可能是更为显著的。综上, 实验2将在实验1基础上探讨在对话的条件下, 一致性信息能否成为一个影响集体记忆结果的重要变量。据此提出假设2: 相比于不一致信息组, 对话中的一致性信息会使集体记忆得到更多保留。

1.2 记忆对话中的身份特征对集体记忆的影响

目前以实验为基础的心理学研究者普遍认为集体记忆的操作与身份无关, 应侧重于理解共享记忆发展的机制(Barnier & Sutton, 2008; Brown et al., 2009; Cuc et al., 2006; Cuc et al., 2007; Stone et al., 2010)。集体记忆的结果不仅取决于信息能否在一个沟通场合被人讨论和接收, 还取决于讲述集体记忆者的身份标识。Wertsch和Roediger (2008)提出, 集体记忆定义的核心就是群体认同, 如果集体成员共有的某个记忆与集体成员自身的身份认同无关, 则只能算作共享记忆。集体记忆帮助群体成员构建了对其过去的理解, 以告知成员他们是谁(例如群体的价值观、信仰和规范等), 他们来自哪里(例如群体共同的历史), 以及他们要去哪里(例如成员共同的命运) (Hirst & Manier, 2008; Liu & Hilton, 2005; Wohl et al., 2012)。集体记忆不仅是被共享并存在于某个共同体中的个人记忆, 亦是允许被社会成员所获取的符号系统(管健, 郭倩琳, 2020)。它被用作一种资源, 帮助和指导人们当下的生活。人们在群体中构建关于对过去的理解, 作为群体成员又无时不刻受到群体对记忆的建构作用, 因此群体层面的记忆必须考虑群体身份的作用。

以往研究已表明记忆对话过程中听者和说话者之间的身份关系会影响谈话中所传递的内容(Brown et al., 2012)。例如, Coman和Hirst (2015)让被试阅读一个海外学习计划, 发现当听众与播报人属于同一所大学时, 产生了共同遗忘, 若播报者是其他学校学生时, 则未出现该现象, 甚至仅让听众假设自己与播报者是同一所学校, 也会产生这种现象。可知身份标识对集体记忆的影响不是只存在于上位群体层面的内、外群体(如国家、民族), 也存在于亚群体、小群体层面的内、外群体(如学校、社团)。本研究则认为应从最还原的内、外群体出发, 采用最小群体范式来区分内、外群体标识, 考察其对集体记忆的最初影响。记忆对话中, 相比于来自于内群体的不一致信息, 来自于外群体的不一致信息是否对人们来说更是意料之中, 从而影响集体记忆结果?已有研究发现, 与预期相一致的信息是对预期的确认, 而与预期或先前知识相冲突的信息可能会刺激更深层次的认知加工, 并且更有可能在以后被人们回忆起来(Rojahn & Pettigrew, 1992)。考虑到人们的内群体偏好, 来自内群体的不一致信息对人们来说更是意料之外, 而来自外群体的不一致信息则是意料之中, 与预期的冲突可能会使得集体记忆结果更好。综上, 提出假设3: 对话中不一致信息来自内群体的被试集体记忆水平高于不一致信息来自外群体的情况。

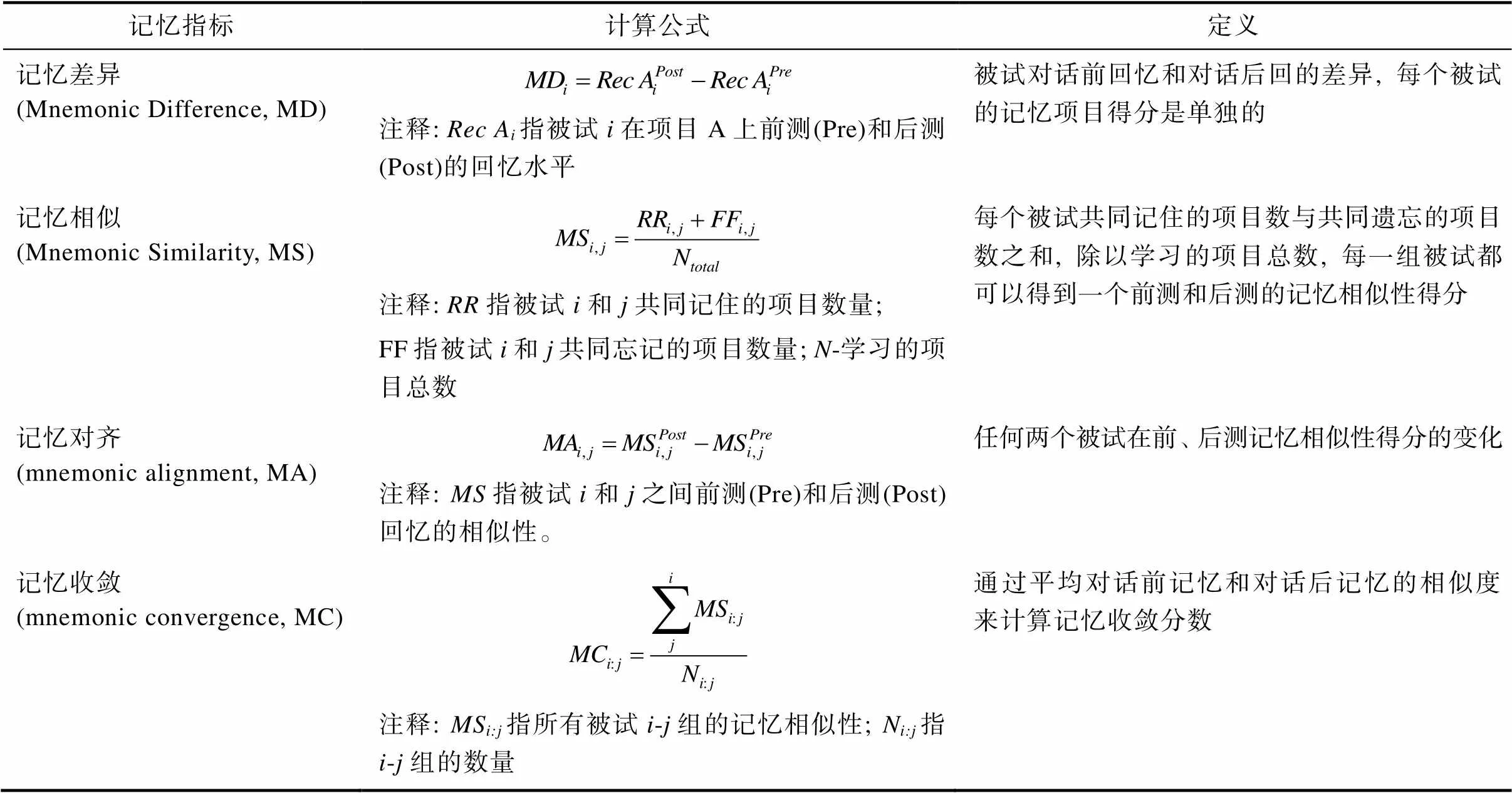

集体记忆的形成有赖于记忆的可塑性, 它使个体记忆有可能被转化为共享记忆, 进而形成集体记忆。集体记忆的可塑性不可避免的与记忆的社会属性息息相关, 也关系着人们如何把孤立的个体记忆转化为集体记忆。有研究者认为, 个体记忆向集体记忆的转化可以看作是一个突发的循环系统, 而引导记忆趋同的机制本身就是社会中介。记忆的多孔性有助于个人在一个由自传记忆聚合而成的社会世界中穿梭自如, 在此过程中个人也会产生集体记忆(Brown et al., 2012)。国内学者麻国庆(2017)提出, 记忆研究的一个核心问题就是个体对过去的诠释如何被转换成为群体对过去的集体记忆。集体记忆的形成取决于对话如何塑造个人的记忆。群体成员之间的记忆重叠程度既受个体层面信息加工现象的影响, 也受对话过程中产生的社会网络结构的影响(Coman et al., 2016)。这提示微观层面的个体记忆和群体层面的集体记忆之间具有不可忽视的相互作用。Coman等(2016)对如何利用个体记忆计算指标来获得集体记忆结果进行了汇总(如表1所示), 从操作定义上对个体记忆和集体记忆的关系进行了量化阐释。综上认为, 将个体层面的记忆结果作为一种参照能有助于考察集体记忆如何受记忆对话和身份标识的影响。

综上所述, 本文通过采用长文本材料学习, 将参与者置于更真实的对话过程来验证记忆对话和对话中的身份标识如何对集体记忆产生影响。实验1操作记忆激活的方式(对话、非对话)、实验2在实验1记忆对话的基础上操作信息一致性(一致、不一致)、实验3进一步在对话中信息不一致的情况下操作群体身份标识(内群体、外群体), 逐步考察对话和身份标识对集体记忆的作用, 并分别在个体记忆和集体记忆指标上进行结果探讨。

2 实验1: 通过记忆对话激活信息内容对集体记忆的影响

2.1 实验方法

2.1.1 被试

实验采用单因素(激活方式: 对话回忆 vs 单独回忆)前后测实验设计。根据G*Power 3.1软件(Faul et al., 2007), 在统计检验力1 − β = 0.95, α = 0.05的前提下对实验计划样本量进行估算。根据既往研究效应量大小(Cohen’s= 1.01, Congleton & Rajaram, 2014), 又考虑到前人研究采用的实验设计与本文并非完全一致, 设置= 0.4作为先验效应量, 检验需要样本量达到16人。在大学招募在校大学生42名(女生27名), 平均年龄22.93岁(年龄范围在19~29岁之间,= 2.57)。2名被试在实验结束后报告并不认为线上对话是与真实的小组成员交流, 考虑其可能对数据质量造成影响, 未将其数据纳入后续分析。所有被试在实验结束后获得一定报酬。

表1 集体记忆各类指标定义及计算公式

注: 引自Coman et al., 2016; 因文章需要, 选取原文图表中的部分集体记忆指标及内容。

2.1.2 实验材料与仪器

通过前期问卷调查, 44名大学生(平均年龄24.77岁, 男生11人, 女生33人)列出10件在其人生中发生的重要的关于集体的大事件, 该事件可以是当地的、国家的、国际的, 不要求是其出生之后才发生的事件, 只要求简单列出所想到的公共(非私人)事件的简短标题, 无需详细描述。剔除只被提到1次的事件, 筛选出34个事件。再由材料测评人员21人(平均年龄20.48岁, 男生15人)对事件的熟悉程度进行5分制打分, 最终选取熟悉度在平均值(= 4.34)正负1个标准差(= 0.36)之间的6个事件, 并编制字数为219~229字之间的事件叙述内容文本作为最终实验材料。实验材料的记忆点为20~22个, 该记忆点作为后续记忆项目数来考察。6个事件分别为: 英国脱欧、苏联解体、中国加入世贸组织、上海世博会、青海玉树地震、澳大利亚森林大火。参与者在每个实验结束后都对材料内容的熟悉度、重要性、情绪感受(积极、消极)进行5级评定。结果发现, 在实验1中针对材料的熟悉性((40) = 0.95,= 0.347, 95% CI = [−0.21, 0.58])、情绪((40) = −0.55,= 0.583, 95% CI = [−0.85, 0.48])、重要性((40) = −1.31,= 0.197, 95% CI = [−0.75, 0.16]), 参与者之间差异均不显著。实验材料还包含一份实验手册, 其中对两个实验助手如何对被试进行言语反馈给予了详细的指导说明, 以此来控制实验助手带来的误差。

实验过程由E-Prime 2.0程序控制, 同时专门为这个项目设计了一个软件平台Chat Room用于实现被试之间的线上互动交流与记录。该匿名线上交流程序采用javafx实现了类微信UI的匿名聊天程序, 由远端服务器进行控制和消息处理。可以实现多用户匿名聊天、某一用户的定时发言、分组匿名发言等功能。每个用户聊天发言的时间精确到毫秒。最终实验程序的服务器端部署在系统为windows server 2012, 处理器为Intel Core Processor (Broadwell) 2.39 GHz (2处理器)的远端服务器上。聊天室的客户端分别部署在4台系统为Windows 10 64位教育版, 处理器为Intel Core i3-6100的电脑上。实验保持被试的数量(4人一组), 每个被试参与对话的数量, 以及对话的顺序进行平衡处理, 每次发言在150秒之内(Coman et al., 2016)。

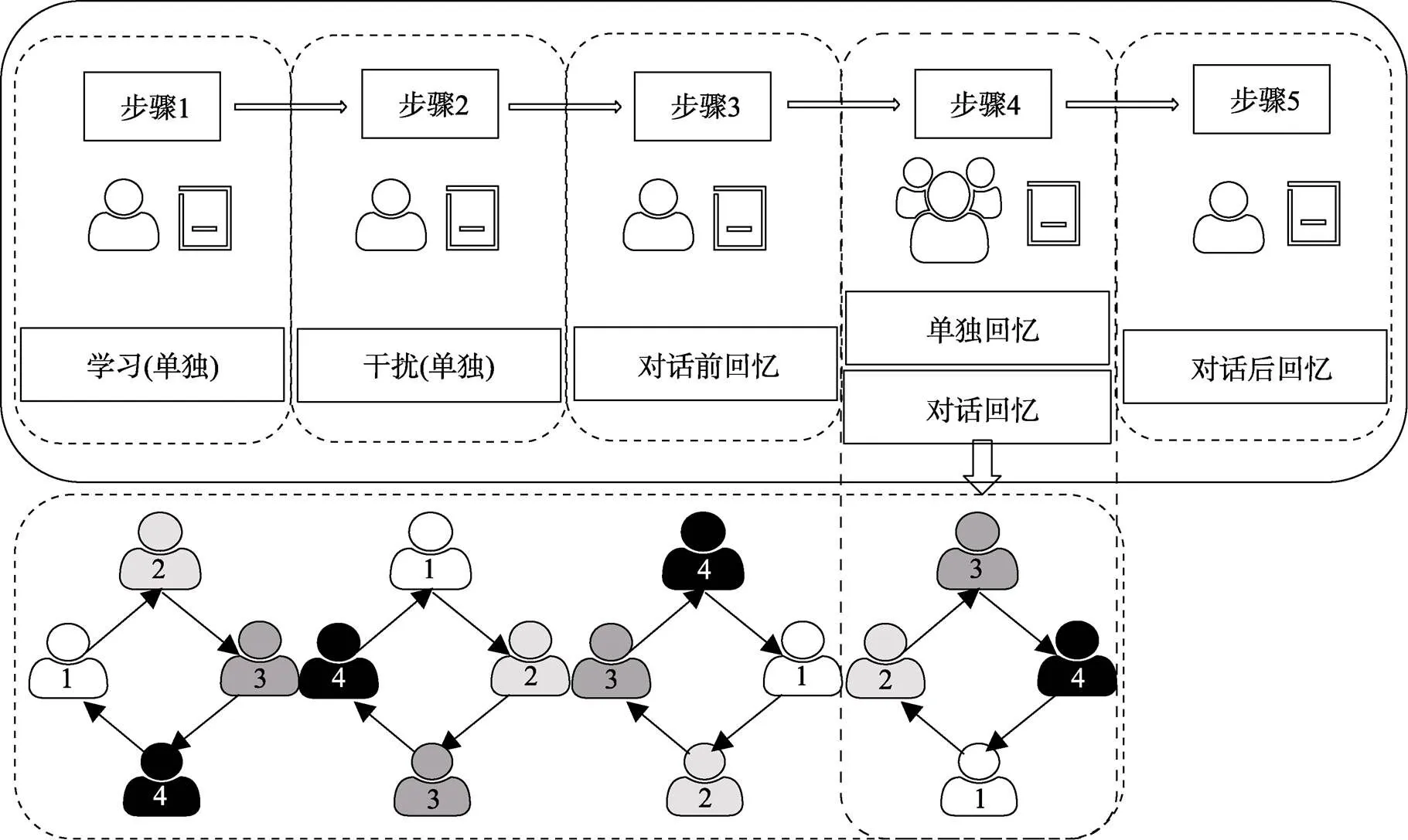

2.1.3 实验程序

步骤1: 学习编码阶段, 屏幕中央首先呈现一个提示信号“+”, 持续时间1000 ms。随后呈现需要学习的记忆材料, 持续时间1分钟。并提醒被试其任务是尽可能记住材料所叙述的内容及细节, 每个被试随机学习6篇内容中的1篇。

图1 实验编码阶段和干扰阶段流程图

步骤2: 干扰阶段, 屏幕中央将呈现三位数与三位数的加减法运算, 要求被试输入计算结果, 该过程持续时间3~5分钟, 以防止被试对学习过的内容进行复述(学习编码阶段和干扰阶段流程如图1所示)。

步骤3: 对话前回忆(记忆基线测量), 要求被试在2分钟内在计算机上尽可能细节的复述出之前的学习材料(在预实验中对这个书写时间进行了评估)。

步骤4: 回忆反馈阶段, 被试随机被分入对话回忆或单独回忆的组。对话回忆组由4名被试组成(包括2名阅读同样材料的真被试和2名假装成被试的实验助手, 两名真被试之间互不认识)。以往研究表明一个个体的集合被视为一个单一的、统一的群体的数量是5个( ± 1)人, 在这个范围内, 一群人被认为不太像独立的个体, 而更像一个单一的、统一的群体(Stocks et al., 2019), 因此选择4人小组。对话内容是将步骤1学习的材料复述给他人, 所有被试的发言顺序进行平衡。在对话记忆阶段, 被试被要求在讨论中尽可能多地传递最初学习的材料信息给其他三个成员, 而两名假装为小组成员的实验助手按照实验手册内容与其他两名真实被试进行记忆对话。非对话回忆组被试在此步骤两两随机组成名义小组, 并在相同时间内自行回忆。

步骤5: 对话后回忆, 要求被试在2分钟内在计算机上尽可能细节的再一次复述出之前的学习材料。正式实验开始之前进行1组练习, 帮助理解实验流程, 无需记忆负担(实验1总流程图如图2所示)。

2.2 结果

数据分析采用SPSS 22.0软件。首先, 根据材料的6个文本内容, 已划分出每个文本包含的总记忆项目数(20~22个)。然后, 根据每个被试对话前回忆和对话后回忆的文本材料, 判定被试记住的记忆项目数(对话前记作“M-Pre”, 对话后记作“M- Post”)。研究采用个体和集体两种水平的记忆结果作为因变量, 其中个体水平记忆结果为自由回忆项目数, 同时为了量化集体记忆的结果, 参考已有研究, 采用记忆收敛度(MC-Pre、MC-Post)、共同记住(RR-Pre、RR-Post)和共同忘记(FF-Pre、FF-Post)项目数的计算方式来代表集体记忆分数(Stone et al., 2010; Coman et al., 2016)。

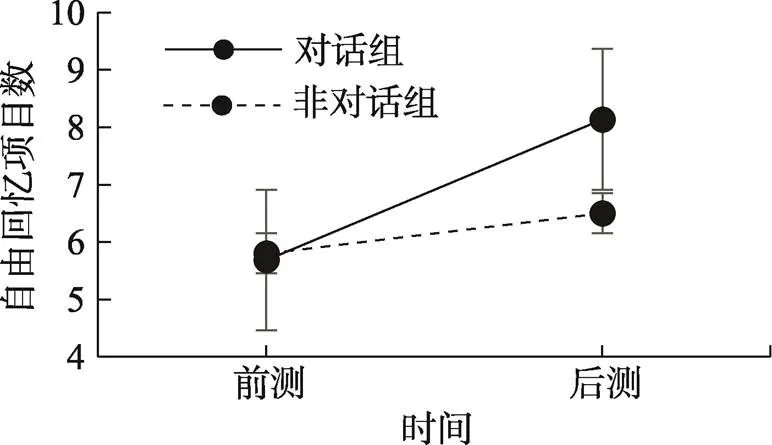

2.2.1 自由回忆结果

针对对话组和非对话组条件下的前测、后测自由回忆成绩进行统计。发现针对因变量自由回忆项目数, 时间与激活方式的交互作用显著,(1, 40) = 5.01,= 0.031, ηp2= 0.111 (如图3所示)。进一步简单效应分析表明, 对话组条件下, 被试后测的自由回忆成绩(= 8.14,= 2.10)显著高于前测(= 5.68,= 2.10),(1, 40) = 20.56,< 0.001; 非对话组条件下被试后测(= 6.50,= 3.05)和前测(= 5.80,= 3.11)自由回忆项目数差异不显著,(1, 40) = 1.52,= 0.225。该结果在个体记忆差异上初步体现出对话的作用。

2.2.2 集体记忆结果

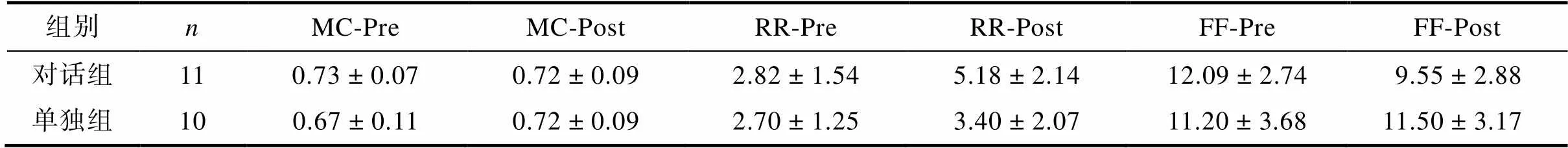

针对对话组和非对话组条件下的前测、后测记忆的收敛度进行统计, 结果如表2所示, 针对因变量记忆收敛度, 时间的主效应不显著,(1, 19) = 0.87,= 0.363, 激活方式的主效应也不显著,(1, 19) = 0.83,= 0.375, 时间与激活方式的交互作用不显著,(1, 19) = 1.13,= 0.301。

图2 实验1总流程图(数字代表对话顺序)

图3 对话、非对话组自由回忆成绩在前后测的差异

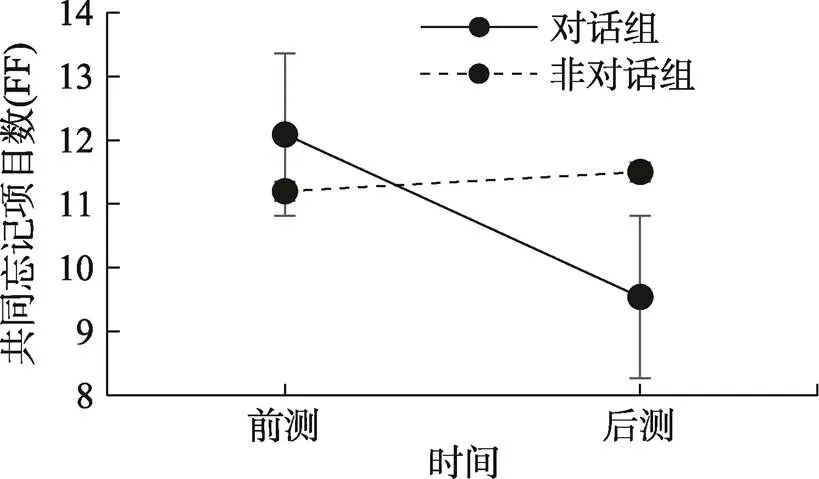

由于以上集体记忆的指标均不存在显著差异, 根据集体记忆的操作定义, 应进一步考察对话是否在共同记住和共同忘记项目数的前、后测上存在影响, 因此针对这两个指标进行对话组和非对话组条件下的前测、后测记忆结果统计, 结果如表2所示。针对因变量共同记住项目数, 时间的主效应显著,(1, 19) = 9.28,= 0.007, ηp2= 0.328, 激活方式的主效应不显著,(1, 19) = 2.51,= 0.129, 时间与激活方式的交互作用不显著,(1, 19) = 2.74,= 0.114。而针对因变量共同忘记项目数, 时间和激活方式的交互作用边缘显著,(1, 19) = 3.90,= 0.063, ηp2= 0.170 (如图4所示)。进一步简单效应分析发现, 只有在对话组条件下, 被试后测的共同忘记项目数显著低于前测,(1, 19) = 6.55,= 0.019; 在非对话组条件下被试前后测的共同忘记项目数差异不显著,(1, 19) = 0.08,= 0.777。该结果部分证实了假设1: 对话作为单独变量可使集体记忆共同忘记的部分显著减少。

3 实验2: 记忆对话中激活信息一致性对集体记忆的影响

3.1 实验方法

3.1.1 被试

实验采用单因素(信息一致性: 一致 vs 不一致)前−后测实验设计。根据实验1在集体记忆任务上的效应量(ηp2= 0.170, 用G*Power转换得到= 0.453), 并用G*Power在统计检验力1 − β = 0.95, α = 0.05的前提下对实验计划样本量进行估算, 检验需要样本量为12人。招募在校大学生30名(女生21名), 平均年龄22.93岁(年龄范围19~28岁,= 1.96)。其中一组被试中有一名被试因在实验结束后报告并不认为线上对话是在与真实的小组成员交流, 可能对数据质量造成影响, 因此未将同组的2名被试结果纳入后续分析。所有被试在实验结束后获得一定报酬。

表2 对话组和单独组条件下的记忆收敛、共同记住、共同忘记成绩(M ± SD)

图4 对话、非对话组共同忘记项目在前后测的差异

3.1.2 实验材料与仪器

选取与实验1相同实验材料中的4个事件: 苏联解体、中国加入世贸组织、青海玉树地震、澳大利亚森林大火作为最终实验材料(国内、国外事件各2个)。同时对应4个故事的原材料生成内容信息一致和不一致版本实验手册, 一致版本的对话信息与实验1一致, 不一致版本在事件叙述内容中有一句话的文本含义与原材料不一致。例如, 原材料内容中包含信息“会议通过了这项议程”, 则不匹配版本内容包含信息“会议未通过这项议程”。在实验2中参与者最后同样针对材料的熟悉性、情绪和重要性进行5级评分, 结果发现被试之间熟悉性((28) = −0.95,= 0.350, 95% CI = [−1.07, 0.39])、情绪((28) = 0.66,= 0.516, 95% CI = [−0.42, 0.81])、重要性((28) = −1.36,= 0.186, 95% CI = [−1.41, 0.29])差异均不显著。实验仪器和设备与实验1一致。

3.1.3 实验程序

实验程序取消非对话回忆小组, 专门探讨对话过程中激活信息一致性如何影响集体记忆。实验2在步骤4分别将被试划分到一致对话组和不一致对话组, 其中一致对话组的两个实验助手均反馈一致信息, 不一致对话组则反馈不一致信息。

3.2 结果

采用与实验1一致的个体层面和集体层面的因变量记忆指标来进行探讨。

3.2.1 自由回忆结果

针对信息一致、不一致条件下的前、后测自由回忆成绩结果进行统计, 结果如表3所示。针对因变量自由回忆项目数, 时间与信息匹配的交互作用显著,(1, 28) = 4.84,= 0.036, ηp2= 0.147 (如图5所示)。进一步简单效应分析表明, 信息不一致条件下, 被试后测回忆项目数(= 6.25,= 2.70)显著高于前测自由回忆项目数(= 4.94,= 2.44),(1, 28) = 7.48,= 0.011; 在信息一致条件下, 被试后测回忆项目数量(= 7.86,= 2.71)显著高于前测回忆项目数量(= 5.00,= 2.32),(1, 28) = 31.02,< 0.001。

3.2.2 集体记忆结果

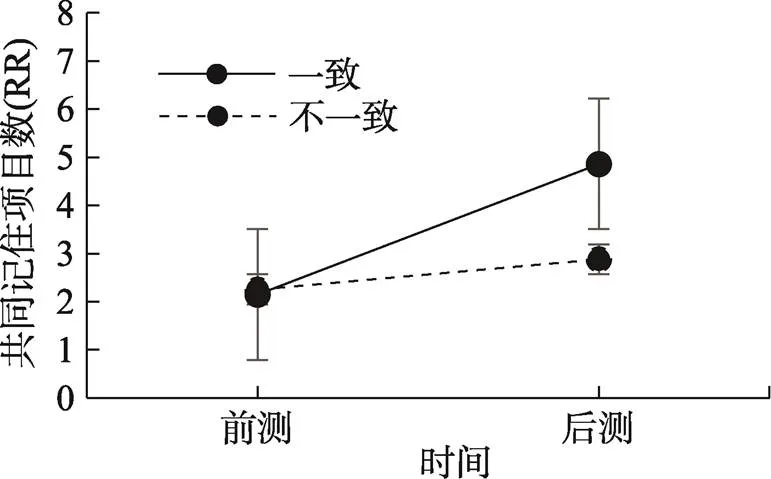

针对因变量记忆收敛度, 时间的主效应不显著,(1, 13) = 2.33,= 0.151, 信息一致性的主效应也不显著,(1, 13) =0.04,= 0.848, 时间与信息一致性的交互作用不显著,(1, 13) =2.10,= 0.171。同样进一步考察共同记住和共同忘记前、后测结果, 如表3所示。

针对因变量共同记住项目数, 时间与信息一致性的交互作用边缘显著,(1, 13) = 8.15,= 0.059, ηp2= 0.248 (如图6所示)。而针对因变量共同忘记项目数, 时间和信息一致性的交互作用不显著,(1, 13) = 0.29,= 0.600。进一步简单效应分析发现, 只有在信息一致条件下, 被试后测的共同记住项目数显著高于前测,(1, 13) = 13.60,= 0.003; 在信息不一致条件下被试前后测的共同记住项目数差异不显著,(1, 13) = 0.82,= 0.381。该结果同样部分证实了研究假设2: 在对话基础上, 一致性信息可使集体记忆共同记住的部分显著增加。

图5 不一致、一致组自由回忆成绩在前后测的差异

表3 一致和不一致条件下的各类回忆成绩(M ± SD)

图6 不一致、一致组共同记住项目在前后测的差异

4 实验3: 记忆对话中激活内群体和外群体身份标识的作用

4.1 实验方法

4.1.1 被试

根据实验2在集体记忆任务上的效应量(ηp2= 0.248, 用G*Power 转换得到= 0.574), 并用G*Power在统计检验力1 − β = 0.95, α = 0.05的前提下对实验计划样本量进行估算, 检验需要样本量为10人。在校大学生30名(女生22名), 平均年龄22.87岁(年龄范围19~28岁,= 2.26)。所有被试在实验结束后获得一定报酬。

4.1.2 实验材料与仪器

实验材料、仪器和设备与实验2一致。在实验3中, 参与者同样针对材料的熟悉性、情绪和重要性进行5级评定, 结果显示熟悉性((28) = 0.37,= 0.714, 95% CI = [−0.61, 0.87])、情绪((28) = −1.13,= 0.266, 95% CI = [−0.94, 0.27])、重要性((28) = 0.79,= 0.437, 95% CI = [−0.53, 1.20])差异均不显著。

4.1.3 实验设计

采用单因素(群体身份: 内群体 vs 外群体)前−后测实验设计, 其中群体身份变量是指不一致信息来自于内群体身份成员还是外群体身份成员, 激活内群体身份是指不一致信息来自于与被试相同颜色分组的成员, 激活外群体身份是指不一致信息来自于与被试不同颜色分组的成员。

4.1.4 实验程序

主要程序与实验1、2均一致(实验程序如图7所示)。其中, 主试在登记被试基本信息后通过让被试抛硬币的方式随机分为红组和蓝组。记忆对话交流阶段, 被试随机被分入群体身份标识一致或群体身份标识不一致的组别。对于每个小组里真正的两个被试来说, 对于其中的一个被试, 不一致信息如果来自与自己身份一致的成员, 那么对于另一个真实的被试, 则不一致信息则来自于与自己身份不一致的小组成员。

4.2 结果

由于在实验1、2中采用的记忆收敛度结果并不理想, 因此在实验3中, 根据集体记忆的操作定义, 只采用共同记住的项目数量和共同忘记的项目数量作为集体记忆指标。

图7 实验3总流程图

4.2.1 自由回忆结果

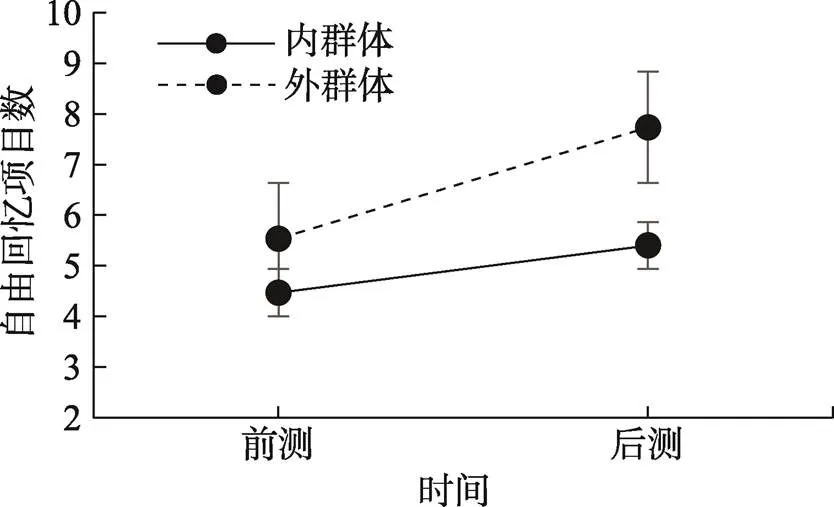

针对内群体和外群体条件下的前测、后测自由回忆成绩及记忆差异进行统计, 结果显示: 时间与群体身份的交互作用边缘显著,(1, 28) = 3.69,= 0.065, ηp2= 0.116 (如图8所示)。进一步简单效应分析表明, 在内群体条件下, 后测自由回忆成绩(= 5.40,= 1.60), 比前测自由回忆成绩好(= 4.47,= 2.50), 差异边缘显著,(1, 28) = 4.01,= 0.055; 在外群体件下, 被试的后测记忆成绩(= 7.73,= 3.06), 显著高于前测自由回忆成绩(= 5.53,= 2.45),(1, 28) = 22.26,< 0.001。

图8 内群体组和外群体组自由回忆成绩在前后测差异

4.2.2 集体记忆(共同记住和共同忘记)结果

针对不一致信息来自内群体和外群体条件下的前测、后测共同记住项目数及前测、后测共同忘记项目数进行统计, 结果显示: 针对因变量共同记住项目数, 时间与群体身份的交互作用显著,(1, 13) = 5.37,= 0.037, ηp2= 0.292 (如图9所示)。进一步的简单效应分析表明, 在内群体条件下, 后测共同记住项目数(= 3.00,= 0.89)与前测共同记住项目数(= 2.67,= 1.21)差异不显著,(1, 13) = 1.26,= 0.536; 在外群体件下, 被试的后测共同记住项目数(= 3.44,= 2.01), 显著的高于前测共同记住项目数(= 2.22,= 1.39),(1, 13) = 25.37,< 0.001。针对因变量共同忘记项目数, 时间的主效应显著,(1, 13) = 9.03,= 0.010, ηp2= 0.410; 群体身份的主效应不显著,(1, 13) = 0.09,= 0.771; 时间与群体身份的交互作用也不显著,(1, 13) = 1.34,= 0.269。该结果与假设3并不一致, 反而证实了在对话基础上, 当不一致信息来自外群体成员时可使人们集体记忆共同记住的部分显著增加, 不一致信息来自内群体成员则不会产生显著影响。

图9 内群体和外群体组共同记住项目在前后测差异

5 讨论

5.1 记忆对话有助于减少人们集体记忆中共同忘记的部分

实验1发现, 记忆对话单独作为一个变量可使集体记忆共同忘记的部分显著减少。以往研究表明, 当记忆已有固定的组织时, 协作抑制就有可能被消除(Finlay et al., 2000), 原因是实验为被试提供的组织框架会破坏名义成员和协作成员的组织策略, 从而消除协作抑制(Barber et al., 2012)。这也是该结果的可能性解释之一, 即记忆对话为被试提供了一个完整的记忆组织框架, 为被试的记忆激活提供了一整套关于文本信息的记忆关注点。对于集体记忆来说, 人们暴露在复杂的信息池当中, 很难在短时间内整理出一种完整的记忆策略, 因而记忆对话中反馈的内容和框架很容易在被试原本碎片化的记忆内容中占据上风, 反而使被试记住了比对话前更多的信息。换句话说, 对话互动促进了共享表征的形成。研究者曾指出, 语言是建构社会现实最重要的工具, 通过对话, 一个社会意义上的世界得以形成并且继续运转(阿斯曼, 2015)。该结果也提示: 在最初学习材料过后的基线回忆阶段, 被试通过自身学习提取出的内容十分有限, 对话之后被试重新补充和纠正了原本只有些许印象的内容, 证实了记忆对话在人们集体记忆建构过程中扮演着重要角色。集体记忆研究从个体主义取向转向社会互动的话语取向是一种趋势, 部分研究者也更强调回忆的过程, 将集体记忆重新定义为集体回忆(collective remembering; Wertsch, 2008)。该研究结果对集体记忆话语取向的研究也有所补充。

5.2 对话中的信息一致性有助于增加人们集体记忆中共同记住的部分

实验2发现话中反馈一致信息可使人们集体记忆的共同记住部分显著增加, 其可能性解释有两个: (1)记忆对话中的一致性信息增加了人们集体记忆的可达性, 使得集体记忆信息更易被获取; (2)支持了Schmidt和Sherman (1984)提出的随着时间的推移最初不一致信息的新异性带来的优势消失, 与已有信息更一致的记忆信息被保留的更多的观点。以往研究提出, 个体通常会依赖于认知原型和图式作为信息基础来替换已经丢失的记忆痕迹(Macrae & Bodenhausen, 2000, 2001), 因此当人们记不住信息内容时, 很可能会根据信息的主题来回答相符合的内容, 而这样类似记忆重建过程增加了一致性信息之间的相容性, 从而使记忆对话中的一致性信息更容易被保留下来。而对于集体记忆来说, 不一致信息在人们记忆对话的过程中更加不具备这种形成共同记忆表征的信息相容性。我们的日常生活围绕着与他人分享记忆的过程, 该结果对人们共享表征在集体记忆形成过程中的作用也有所启示。

5.3 对话中不一致信息来自外群体有助于增加人们集体记忆中共同记住的部分

实验3未能证明假设3, 反而发现当不一致信息来自于外群体成员时集体记忆共同记住部分显著增加。内群体身份标识并没有更有助于集体记忆的保持, 与已有研究结论“与预期相冲突的信息可能会刺激更深层次的认知加工, 并且更有可能在未来被回忆起来” (Rojahn & Pettigrew, 1992)的结论并不一致。这也提示在集体记忆的形成过程中, 人们或许不是依据预期的一致与否来形成共同的记忆表征。在现有文献中, 有研究提供了一种可能性解释: 因为信息本身比传递信息的来源更受关注, 所以人们容易混淆信息的来源(Schacter, 2001), 研究者也曾将这些记忆来源混淆作为研究分类过程的一种方法, 并成功地证明了源混淆更多地发生在社会类别内部(内群体), 而不是社会类别之间(外群体; Taylor et al., 1978)。来自于内群体身份成员的不一致信息使人们产生了更大的混淆, 人们可能相信了内群体身份成员带来的错误信息, 从而使得回忆结果变差; 而来自于外群体的不一致信息并没有造成这样的影响。来自于外群体身份的不一致信息对被试来说是一个高记忆效价的信息来源。被试不仅被实验助手激活了记忆内容, 甚至注意到了错误信息并在后来的回忆过程中加以纠正, 从而保留了更多的集体记忆内容。这也提示, 往往来自于内群体成员的错误信息会很容易被其他成员接受, 从而造成系统性的错误记忆。

事实上也有研究者提出, 外群体成员不再只是被评价的对象, 而是已经成为我们的互动伙伴, “我们”和“他们”总是谈论各种各样的事情(Richeson & Trawalter, 2005; de Dreu, 2014)。在大多数情况下, 这些主题与它们的小组内成员关系或组间关系本身并不直接相关, 我们也经常试图避免去跟外群体成员讨论与身份相关的这些话题(Johnson et al., 2009), 而是更多的去谈论曾经看过的某一部电影, 我们的新朋友如何, 或者我们的同事怎么样等等更日常生活的话题。现实生活中的记忆任务往往是更复杂的, 从对信息的编码到激活和提取, 他人都有可能参与其中。处于庞大社会背景信息下的人们如何能更高效的获取记忆信息并巩固集体记忆信息, 沟通交流无疑成为非常重要的手段之一。这也是为什么人们会自发的与别人共享集体记忆的原因之一。

5.4 研究不足及展望

研究还有许多局限之处。首先, 研究将记忆对话作为一种整体过程, 更关注集体记忆结果的变化,未能体现出真正贴近现实的记忆对话过程。未来研究可以细化集体记忆在社会网络中的沟通过程, 这将有助于阐明微观层面的记忆现象如何导致更大规模的集体记忆结果。为了控制诸多因素, 研究同样也只体现出了一种既是倾听者又是讲述者的单线传递模式, 但这种有序的对话模式只是记忆对话的其中一条途径。未来研究可以再进一步去实现四个人之间分别两两都有交流的双向甚至多向互动模式, 也要逐步突破倾听者和讲述者的二元互动, 延伸至动态的社会网络互动, 将网络中的每个个体都看作集体记忆的微观节点, 或许能够有助于在集体记忆的结果层面体现出记忆对话过程带来的影响。

其次, 从记忆对话和身份标识去靠近集体记忆的“社会”属性仍难以对标真实社会带来的作用, 未来集体记忆研究需要以更大规模的社会网络为基础。最近有关身份的记忆研究从社会网络特征出发, 发现一个人对另一个人施加的影响可以通过网络传播, 并影响群体对经历过的事件的相似记忆的收敛程度。例如, 以彼此高度连接的集群为特征的网络比由稀疏连接的集群组成的网络, 形成更为收敛的集体记忆。因为集群之间的连接允许信息通过网络传播, 从而同步整个社区成员的记忆(Vlasceanu et al., 2018)。同时, 并非所有的个体成员在影响更大网络的集体记忆的潜力方面都具有同等的影响力, 集群之间负责连接的个体在网络中有重要的作用, 他们能促进记忆在网络中的广泛收敛; 相反, 每个群体内个体之间的早期记忆对话会减少集体记忆收敛(Momennejad et al., 2019)。

再次, 集体记忆是一种从大脑和外部世界中重建过去的行为。体现集体记忆是基于当下对过去的重构而非单纯的重现, 就不能缺少文化对集体记忆作用方面的探讨。虽然人类的记忆作为心灵和大脑的产物, 本质上是私人的和个体的, 但人类记忆又是在系统发生和个体发生的过程中, 由于机体与生态的相互作用而产生的, 具有深刻的集体性和文化性(Wang, 2021)。在记忆研究领域, 相当多的研究者认为记忆是一种超越社会背景和文化的个人内在心理体验。与社会学更加看重作为集体属性的记忆所不同, 心理学更加重视集体记忆为所有个体共同拥有的特点(汪新建, 艾娟, 2009)。近来有研究调查了关于衰老和记忆的刻板印象和归因的文化差异, 通过比较同属于意大利的两个亚文化群体对记忆的普遍看法, 发现了在记忆改善的归因中出现了文化差异(Bottiroli et al., 2013)。未来研究如若从心理学角度出发, 仍可以探讨微观与宏观的相互作用机制, 关注社会变迁中不同代际的集体记忆传递机制和作用机制。这也有助于思考个体记忆和集体记忆的关系如何进行整合与分离。

最后, 集体记忆是一种活跃的、不间断的过程, 它发生在社会环境中, 不可避免地受到社会环境的影响。对社会来说, 集体记忆是每个社会的一项重要功能, 它保存和转移社会的文化资本, 它塑造和保持社会成员的身份, 并确保社会的连贯性(Stratigoula, 2009)。对个体来说, 人们在心理−社会认同阶段的重要任务之一就是形成了对一代人的认同(Holmes & Conway, 1999; Sahdra & Ross, 2007), 人们早期的记忆许多与个人正在经历一个与社会建立外部或世代认同的过程相对应(Conway & Haque, 1999; Conway & Plyedell-Pearce, 2000)。未来, 集体记忆研究可以继续关注群体身份认同的作用, 及其与代际记忆和认同之间的关系。

6 结论

研究主要得到以下结论: (1)对话对集体记忆水平产生显著影响, 表现为对话使集体记忆的共同忘记内容显著少于非对话情境; (2)对话中的信息一致性对集体记忆产生显著影响, 表现为反馈一致信息可使集体记忆的共同记住部分显著高于信息不一致的情况; (3)对话中来自内群体成员的不一致信息对集体记忆结果影响不显著, 但来自外群体成员的不一致信息可使参与者之间共同记住部分显著增加。记忆对话和群体身份标识从共同忘记和共同记住两种不同的方面体现着对人们集体记忆的影响。

Assmann, J. (2015).(Jin, S. F., & Huang, X. C., Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 2011)

[阿斯曼. (2015).. (金寿福, 黄晓晨译). 北京: 北京大学出版社.]

Bai, L., Mao, W. B., & Li, Z. Y. (2016). A new field of social memory: Socially shared retrieval-induced forgetting.(5), 707–715.

[白鹭, 毛伟宾, 李治亚. (2016). 社会性记忆的新领域: 社会性共同提取诱发遗忘.(5), 707–715.]

Barber, S. J., Rajaram, S., & Fox, E. B. (2012). Learning and remembering with others: The key role of retrieval in shaping group recall and collective memory.(1), 121–132.

Barnier, A. J., & Sutton, J. (2008). From individual to collective memory: Theoretical and empirical perspectives.(3), 177–182.

Berthold, A., Steffens, M. C., & Mummendey, A. (2019). What did they say? How subgroup stereotypes influence memory for superordinate groups.(1), 23–36.

Bottiroli, S., Cavallini, E., Fastame, M. C., & Hertzog, C. (2013). Cultural differences in rated typicality and perceived causes of memory changes in adulthood.(3), 271–281.

Brown, A. D., Coman, A., & Hirst, W. (2009). The role of narratorship and expertise in social remembering.(3), 119–129.

Brown, A. D., Kouri, N., & Hirst, W. (2012). Memory’s malleability: Its role in shaping collective memory and social identity., 257.

Coman, A., & Hirst, W. (2012). Cognition through a social network: The propagation of induced forgetting and practice effects.(2), 321–336.

Coman, A., & Hirst, W. (2015). Social identity and socially shared retrieval-induced forgetting: The effects of group membership.(4), 717–722.

Coman, A., Momennejad, I., Drach, R. D., & Geana, A. (2016). Mnemonic convergence in social networks: The emergent properties of cognition at a collective level.(29), 8171–8176.

Congleton, A. R., & Rajaram, S. (2014). Collaboration changes both the content and the structure of memory: Building the architecture of shared representations.(4), 1570–1584.

Conway, M. A., & Haque, S. (1999). Overshadowing the reminiscence bump: Memories of a struggle for independence.(1), 35–44.

Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system.(2), 261–288.

Cuc, A., Koppel, J., & Hirst, W. (2007). Silence is not golden: A case for socially-shared retrieval-induced forgetting.(8), 727–737.

Cuc, A., Ozuru, Y., Manier, D., & Hirst, W. (2006). On the formation of collective memories: The role of a dominant narrator.(4), 752–762.

de Dreu, C. K. W. (2014).New York, NY: Psychology Press.

de Saint-Laurent, C. (2017). Memory acts: A theory for the study of collective memory in everyday life.(2), 148–162.

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences.(2), 175–191.

Finlay, F., Hitch, G. J., & Meudell, P. R. (2000). Mutual inhibition in collaborative recall: Evidence for a retrieval- based account.(6), 1556–1567.

Guan, J. & Guo, Q. L. (2020). The psychosocial logic of collective memory transmission: Sharing, reshaping and identification.(05), 69–79.

[管健, 郭倩琳. (2020). 共享、重塑与认同: 集体记忆传递的社会心理逻辑.(05), 69–79.]

Halbwachs, M. (2002).(Bi, R., & Guo, J. H., Trans.). Shanghai: People’s Publishing House.

[哈布瓦赫. (2002).(毕然, 郭金华译). 上海: 上海人民出版社.]

Hirst, W., & Manier, D. (2008). Towards a psychology of collective memory.(3), 183–200.

Holmes, A., & Conway, M. A. (1999). Generation identity and the reminiscence bump: Memory for public and private events.(1), 21−34.

Johnson, C. S., Olson, M. A., & Fazio, R. H. (2009). Getting acquainted in interracial interactions: Avoiding intimacy but approaching race.(5), 557–571.

Koppel, J., Wohl, D., Meksin, R., & Hirst, W. (2014). The effect of listening to others remember on subsequent memory: The roles of expertise and trust in socially shared retrieval-induced forgetting and social contagion.(2), 148–180.

Liu, J. H., & Hilton, D. J. (2005). How the past weighs on the present: Social representations of history and their role in identity politics.(Pt 4), 537–556.

Ma, G. Q. (2017). Multi-laminarity of memory and identity of Chinese nation community.(6), 47–57.

[麻国庆. (2017). 记忆的多层性与中华民族共同体认同.(6), 47–57.]

Macrae, C. N., & Bodenhausen, G. V. (2000). Social cognition: Thinking categorically about others.,(1), 93–120.

Macrae, C. N., & Bodenhausen, G. V. (2001). Social cognition: Categorical person perception.(1), 239–255.

McCrink, K., & Shaki, S. (2016). Culturally inconsistent spatial structure reduces learning., 20–26.

Momennejad, I., Duker, A., & Coman, A. (2019). Bridge ties bind collective memories.(1), 1578.

Moores, E., Laiti, L., & Chelazzi, L. (2003). Associative knowledge controls deployment of visual selective attention.(2), 182–189.

Nelson, K., & Fivush, R. (2004). The emergence of autobiographical memory: A social cultural developmental theory.(2), 486–511.

Nicolas, R. (2006). Collective memory before and after Halbwachs.(4), 792–804.

Rajaram, S. (2011). Collaboration both hurts and helps memory.(2), 76−81.

Rajaram, S., & Pereira-Pasarin, L. P. (2010). Collaborative memory: Cognitive research and theory.(6), 649−663.

Richeson, J. A., & Trawalter, S. (2005). Why do interracial interactions impair executive function? A resource depletion account.(6), 934–947.

Rojahn, K., & Pettigrew, T. F. (1992). Memory for schema- relevant information: A meta-analytic resolution.(2)81–109.

Sahdra, B., & Ross, M. (2007). Group identification and historical memory.(3), 384–395.

Schacter, D. L. (2001).Boston, MA: Houghton Mufflin.

Schmidt, D. F., & Sherman, R. C. (1984). Memory for persuasive messages: A test of a schema-copy-plus-tag model.(1), 17–25.

Stocks, E. L., Lopez-Perez, B., Oceja, L. V., & Evans, T. (2019). Five (plus or minus one): The point at which an assemblage of individuals is perceived as a single, unified group.(1), 117–130.

Stone, C. B., Barnier, A. J., Sutton, J., & Hirst, W. (2010). Building consensus about the past: Schema consistency and convergence in socially shared retrieval-induced forgetting.(2), 170–184.

Stratigoula, P. (2009, June.).The Euro-Mediterranean Student Research Multi-conference, Unity and Diversity of Euro- Mediterranean Identities.

Taylor, S. E., Fiske, S. T., Etcoff, N. L., & Ruderman, A. J. (1978). Categorical and contextual bases of person memory and stereotyping.(7), 778–793.

Vlasceanu, M., Enz, K., & Coman, A. (2018). Cognition in a social context: A social-interactionist approach to emergent phenomena.(5), 369–377.

Wang, Q. (2021). The cultural foundation of human memory.(1), 151–179.

Wang, Q., & Fivush, R. (2005). Mother-child conversations of emotionally salient events: Exploring the functions of emotional reminiscing in European-American and Chinese families.(3), 473–495.

Wang, X. J. & Ai, J. (2009). On collective memory studies in psychology.(3), 112–116.

[汪新建, 艾娟. (2009). 心理学视域的集体记忆研究.(3), 112–116.]

Wertsch, J. (1997). Narrative tools of history and identity.(1), 5–20.

Wertsch, J. (2008). The narrative organization of collective memory.(1), 120–135.

Wertsch, J. V. & Roediger, H. L. (2008). Collective memory: Conceptual foundations and theoretical approaches.(3), 318–326.

Wohl, M. J. A., Squires, E. C., & Caouette, J. (2012). We were, we are, will we be? The social psychology of collective angst.(5), 379–391.

Effects of memory conversation and group identity on collective memory

GUO Qianlin1, GUAN Jian2

(1Department of Public Administration, Guangdong Police College, Guangzhou 510230, China)(2Zhou Enlai School of Government, Nankai University, Tianjin 300350, China)

Collective memory often appears in everyday conversations. Communicating with others about what happened to the past inevitably affects our collective memory by social context. In recent years, several studies have believed that the formation of collective memory depends on a dynamic system of communication, but few research has started from dialogue and interaction backgrounds and used empirical methods to explore factors that may affect collective memory at the group level. On the basis of existing studies, this research thus explores factors that may influence collective memory in an interactive way (i.e., memory conversation). It investigates how memory outcomes under this framework are affected by the interaction social context, which includes memory conversation, information matching, and group identity.

First, the effect of conversation on collective memory was investigated. Specifically, Experiment 1 explored the effect of activating information content through memory conversation and adopted a single factor (activation mode: conversation vs. individual) pretest-posttest experimental design. Second, the effect of information matching on collective memory was determined. Experiment 2 adopted a single factor (information matching: matching vs. mismatching) pretest-posttest experimental design. Third, the effect of group identity on collective memory in memory conversation was investigated. Experiment 3 adopted a single factor (group identity: in-group vs. out-group) pretest-posttest experimental design.

The results of the three experiments are as follows: (1) Conversation improved participants’ free recall scores at the individual level, whereas the nominal group did not. At the collective level, the conversation did not affect the group’s collective memory convergence. However, the conversation reduced the number of items forgotten by participants in common. (2) Given matching information on memory conversation, individuals can perform better in free recall. Information matching does not affect collective memory convergence, but information matching can increase the number of items remembered in common among participants. (3) When inconsistent information comes from the outgroup, individuals’ free recall performance is better. Only if the inconsistent information comes from the outgroup can make the collective memory among participants have more parts to remember in common. Meanwhile, inconsistent information from the ingroup and outgroup did not affect the number of items forgotten by participants in common.

In conclusion, these findings have important implications for understanding the mechanism underlying the effects of memory conversation and group identity on collective memory. Moreover, the function of communication is not to make the memory content close to facts, but to abstract our memories and remember things effectively. Our findings confirm that collective memory is not only recognized as an individual psychological phenomenon but also likely involves a kind of social property. Therefore, given the significant role of communication with collective remembering, placing people in a conversational background is a direct way to investigate collective memory.

collective memory, memory conversation, group identity, item remembered in common, item forgotten in common

2021-09-18

* 国家社会科学基金重点项目(21ASH011)资助。

管健, E-mail: nkguanjian@nankai.edu.cn

B849: C91