IV 级穿支血管与网状血管供血皮瓣成活关系的研究

宋荷花,张其,吴必华,陈伟,张天华,聂开瑜 常树森,邓呈亮,李海,周健,李书俊,魏在荣

1.遵义医科大学烧伤整形外科,贵州 遵义 563003;2.贵州省人民医院医学美容科,贵阳 550002

皮瓣移植手术(滑车动脉皮瓣)最早见于公元前600 年古印度记录[1,2]。近年随着游离皮瓣、穿支皮瓣临床应用快速发展,皮瓣移植已成为各种原因导致的皮肤组织缺损修复不可替代的重要方法[3~5]。临床切取跨区皮瓣常发生皮瓣边缘坏死,通过外科延迟术和非手术方法可提高移植皮瓣的成活率,作用原理在于皮瓣内部微血管新生、血流量增加、微循坏得以重建[6~9]。笔者前期在标本解剖、造影解剖中发现,知名动脉(0 级血管)走形中发出I~IV 级穿分支血管营养周围组织,I 级穿支位于0 级血管与深筋膜之间,II 级穿支位于深筋膜与浅筋膜深层之间,即皮神经营养血管,III 级穿支位于浅筋膜深层,IV 级穿支位于浅筋膜浅层,以及真皮下血管网;如果皮瓣内仅包含III 级、IV 级穿支,则形成网状血管供血皮瓣[10~12]。IV 级穿支形成的网状血管结构与新生血管关系密切[13],是皮肤组织营养代谢的主要场所,其在网状供血皮瓣中发挥重要作用。目前关于IV 级穿支与网状供血皮瓣的相关研究鲜有报道。本研究建立SD 大鼠不同部位的网状供血皮瓣模型,比较皮瓣成活率,并通过组织染色比较大鼠模型、人体全身多个部位皮肤的IV 级穿支血管分布情况,探讨IV 级穿支血管的血流特性及其与网状供血皮瓣成活的关系,期为临床切取设计皮瓣、减少坏死率提供理论基础,促进应用。

1 材料与方法

1.1 实验材料

1.1.1 实验动物 健康SPF 级SD 大鼠18 只,雌雄不限,体重200~250 g(平均230 g),由重庆陆军军医大学动物中心提供,通过随机数字表法分为3 组:正常皮肤组(对照组),腹部两侧网状供血皮瓣组,背部两侧网状供血皮瓣组,每组6 只。

1.1.2 人体组织 经患者知情同意及遵义医科大学伦理委员会批准,收集2017 年12 月~2018 年12 月本院烧伤整形外科住院患者身体不同部位皮肤软组织缺损皮瓣供区缝合时形成的“猫耳”畸形多余皮肤组织。

1.1.3 主要仪器 Leica IM2245 半自动切片机、倒置相差相差显微镜(IX-71-S8F,Olympus,日本)、倒置荧光显微镜(DMIRB,Leica,德国)、光学显微镜(CH20,Olympus,日本)、4 ℃/-20 ℃冰箱(Haier,中国)、pH 测试仪(LP-115,Metter-Toledo,德国)、超纯水制备系统(MILLI-Q Biocel,MILLIPORE,美国)、外科手术器械(HC-A801,中国成和)、动物手术台(兴华市同昌不锈钢制品厂)、全自动高压消毒柜(ES-315,Tomy,日本)、普通吸头(1 mL/200 μL/10 μL,Thermo Scientific,美国)。

1.1.4 试剂 兔抗人CD31 单克隆抗体(Abcam 公司)、HRP 二抗(联科,杭州生物技术公司)、PBS(北京奥博莱科技公司)、无水乙醇(中国国药集团化学试剂有限公司)、封闭液、抗体稀释液(大连宝生物公司)、HE 染色试剂盒(北京索来宝公司)。

1.2 实验方法

1.2.1 动物模型制备及取材 实验组大鼠术前常规禁食8 h,予氯胺酮(50 mg/kg)+甲苯噻嗪(7 mg/kg)腹腔注射麻醉,固定于手术操作台,背部、腹部皮肤备皮,按分组情况进行手术。①腹部两侧网状供血皮瓣组:以剑突上1 cm 与腹部正中线垂直线为蒂部,以腹部正中线为对称线,两侧以距腹部正中线各0.5 cm 处为皮瓣内侧缘,平行设计2 块8 cm×2 cm 的矩形皮瓣,用标记笔标记。常规消毒,先切开一侧皮瓣蒂部对侧界皮肤,再切开左、右侧界皮肤,于肉膜层从皮瓣远端向蒂部解剖掀起皮瓣,直至皮瓣蒂部,穿支均予结扎止血并离断,皮瓣内可见胸外侧动脉,呈链状血管,予以结扎,术中按1.5 mL(GS)/50 g 补液量于腹腔内注射补总量一半,将皮瓣复位、缝合,予金霉素眼膏涂抹创面预防感染,然后腹腔内注射剩余一半补液量;按相同步骤切取另一侧皮瓣。②背部两侧网状供血皮瓣组:以双侧肩胛下角连线为蒂部,以背部正中线为对称线,两侧以距背部正中线各0.5 cm 处为皮瓣内侧缘,平行设计2 块8 cm×2 cm 的矩形皮瓣,用标记笔标记。常规消毒,先切取一侧皮瓣,先切开皮瓣蒂部对侧界皮肤,切开左、右侧界皮肤,于肉膜层从皮瓣远端向蒂部解剖掀起皮瓣,直至皮瓣蒂部,穿支均予结扎止血并离断,并按1.5 mL(GS)/50 g 补液量于腹腔内注射补液总量一半,将皮瓣复位、缝合,外用金霉素眼膏涂抹创面,腹腔注射剩余一半补液量;按相同步骤切取、复位、缝合另一侧皮瓣。术后继续饲养大鼠并观察7 d;术后7 d 于皮瓣成活交界(远端)、皮瓣近端分别取相同大小组织块,予以石蜡包埋切片。对照组大鼠不设计皮瓣,仅于实验组大鼠相应皮瓣位置取相同大小组织块,石蜡包埋切片。

1.2.2 临床标本取材 患者皮瓣转移成功供区缝合时,收集供区缝合时形成的“猫耳”畸形多余皮肤组织,修剪后予以石蜡包埋切片。

1.2.3 HE 染色 将脱蜡复水后的切片放入苏木素染液浸染5 min,流水冲洗,盐酸酒精分化,流水冲洗15 min,放入伊红染液浸染2 min,冲洗5 min,脱水、透明、封片,显微镜下拍照。

1.2.4 人体标本CD31 免疫组化染色 将脱蜡复水后的切片浸泡于3%过氧化氢10 min,PBS 清洗,放入枸橼酸盐缓冲液并加热12 min,冷却,PBS 清洗,免疫组化标记笔标记组织范围,予山羊血清室温封闭60 min,甩干血清,滴加CD31 一抗4 ℃孵育过夜,次日取出复温,PBS 清洗,予二抗工作液孵育30 min,PBS 清洗,滴加DAB 液显色,清洗后加入苏木素复染3 min,流水冲洗,盐酸酒精分化,最后脱水、透明、封片并在显微镜下拍照。

1.2.5 观察指标 ①皮瓣存活情况。术后7 d,对各组皮瓣观察并拍照,使用Image J 软件分析图像中的皮瓣成活率。②血管密度测量。每个标本随机选择2 个切片,在100 倍镜下拍摄所有含血管的视野,选取10 个血管密集区进行血管计数[14]。③血管直径测量。每个标本随机选择2 个切片,在100 倍镜下拍摄所有含血管的视野,利用Image J 软件测量较大的血管直径并记录、排序,将最大的20 个血管直径数据纳入统计[15,16]。

1.3 统计学方法

采用SPSS 22.0 软件进行处理,所有数据以()表示,两组间比较采用t检验,多组间比较采用方差分析,P<0.05 为有统计学差异。

2 结果

2.1 大鼠腹部、背部网状供血皮瓣存活率

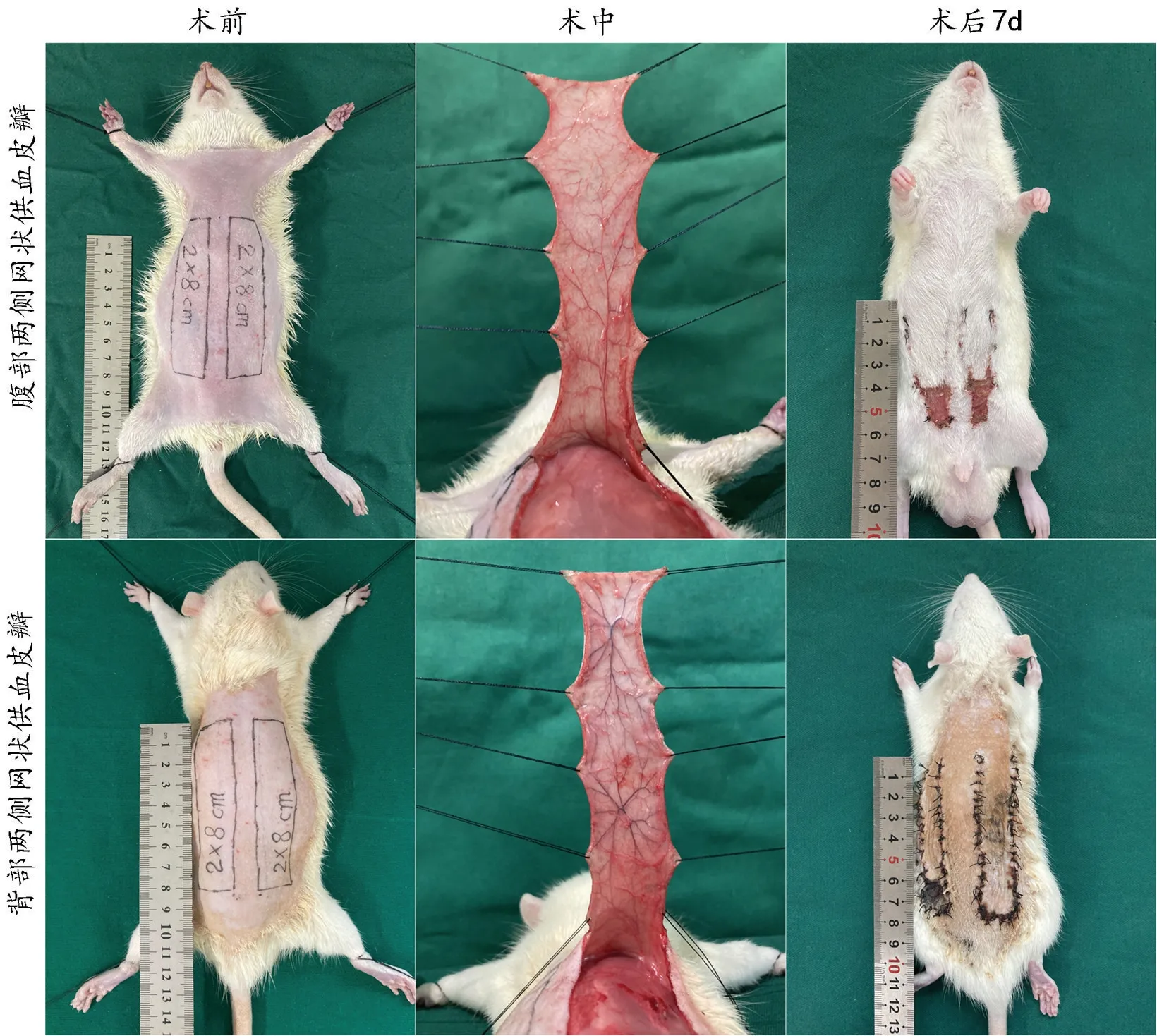

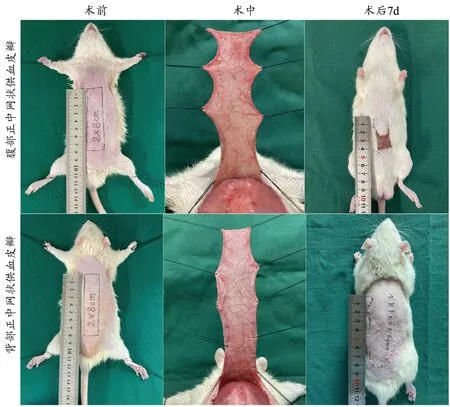

术后第7 d,SD 大鼠腹、背部网状供血皮瓣于坏死边界明显,坏死组织收缩、质硬,黑色痂壳形成;背部网状供血皮瓣成活率75%~85%,高于腹部网状血管供血皮瓣(50%~62%),P<0.05,见图1~3。

图1 大鼠腹部、背部两侧网状供血皮瓣Fig.1 Reticular blood supply flaps on both sides of the abdomen and back of the rat

图2 大鼠腹部、背部正中网状供血皮瓣Fig.2 Median reticular blood supply flaps on abdominal and back of the rats

图3 背部、腹部皮瓣皮瓣成活率统计图*P<0.05Fig.3 Statistical diagram of survival rate of dorsal and abdominal flaps Note: *P<0.05

2.2 SD 大鼠腹、背部皮肤组织HE 染色

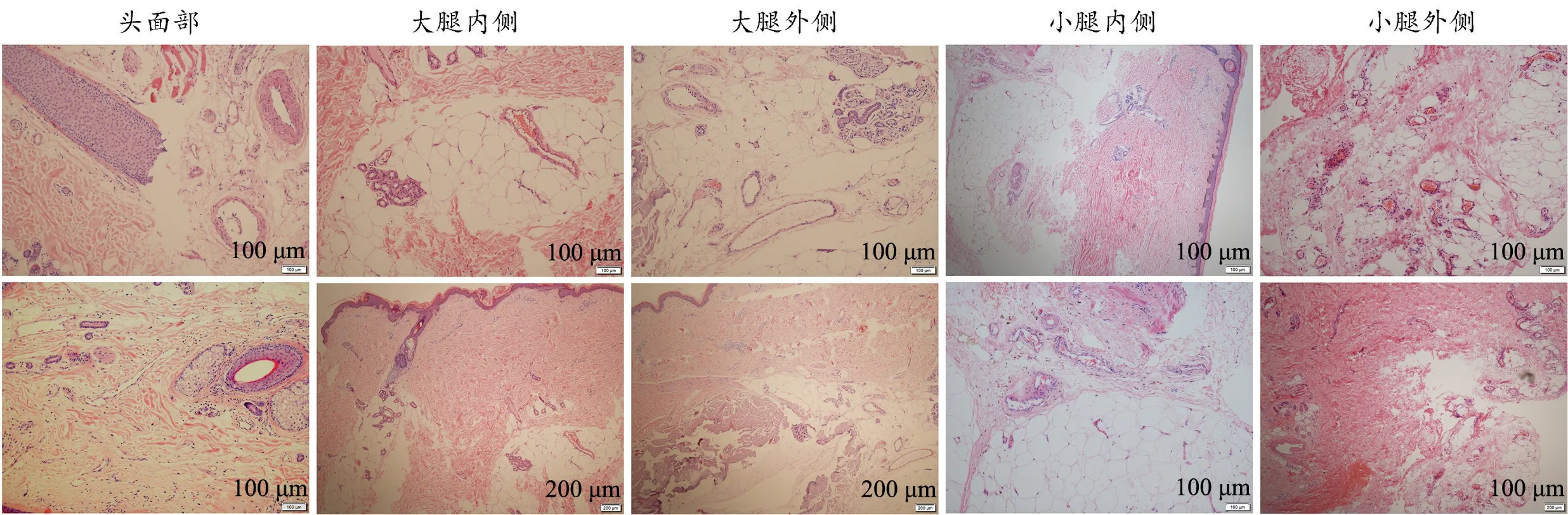

正常大鼠组背部皮肤IV 级穿支血管密度高于腹部皮肤(P<0.05),直径无显著差异(P>0.05)。术后7 d,腹、背部皮瓣组远端IV 级穿支血管直径较近端明显减小(P<0.05),两组皮瓣远端IV 级穿支血管直径比较无明显差异(P>0.05);术后7 d,腹、背部皮瓣组远端IV 级穿支血管密度较近端明显增大(P<0.05)。腹部、背部网状血管供血皮瓣组远端可见许多新生毛细血管形成,部分可见“出芽”现象(图4,5,表1)。

表1 SD 大鼠皮瓣组与正常皮肤组腹、背部IV 级穿支血管分布情况(±s)Tab.1 Distribution of grade IV perforators in the abdomen and back of the SD rat skin flap group and the normal skin group (Mean±SD)

表1 SD 大鼠皮瓣组与正常皮肤组腹、背部IV 级穿支血管分布情况(±s)Tab.1 Distribution of grade IV perforators in the abdomen and back of the SD rat skin flap group and the normal skin group (Mean±SD)

注:aP<0.05,与正常背部皮肤组比较 bP<0.05,与正常腹部皮肤组比较 cP<0.05,与背部皮瓣近端组比较 dP<0.05,与背部皮瓣远端组比较 eP<0.05,与腹部皮瓣近端组比较Note: aP<0.05,compared with the normal back skin group;bP<0.05,compared with the normal abdominal skin group;cP<0.05,compared with the proximal back flap group;dP<0.05,compared with the distal back flap group;eP<0.05,compared with the proximal abdominal flap group

图4 大鼠腹部、背部正常皮肤组织HE 染色Fig.4 HE staining of normal skin tissue in the abdomen and back of rats

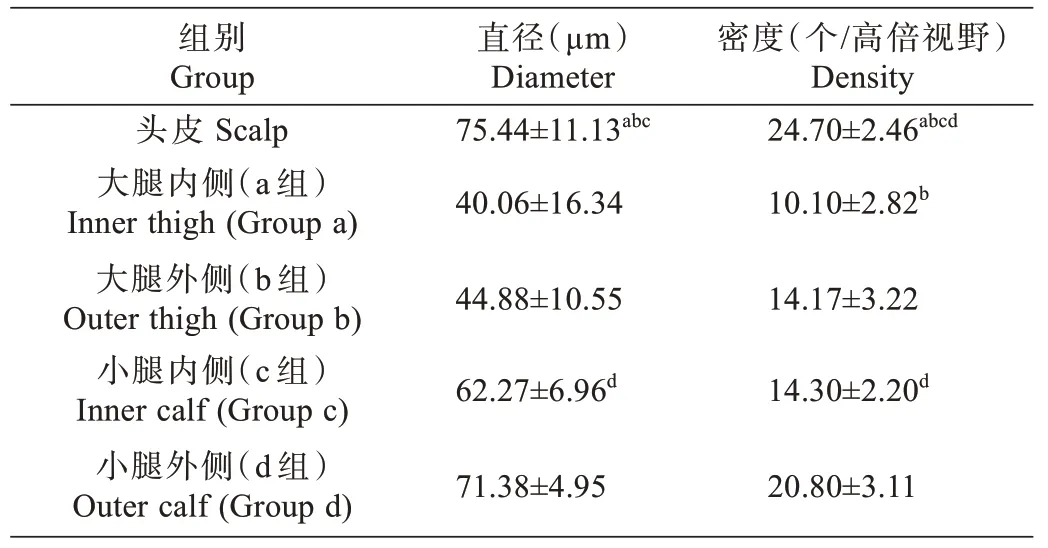

2.3 人体各部位皮肤组织IV 级穿支血管分布情况

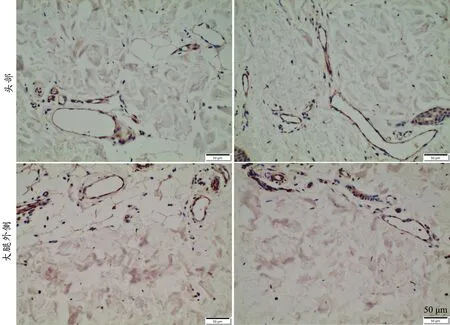

头部皮肤组织内可见许多毛囊、皮脂腺形成,毛囊周围较多毛细血管,头部微动脉数量较大。大腿皮肤、皮下组织厚于小腿。IV 级穿支血管直径比较:头部>大腿内外侧、小腿内侧,小腿外侧>小腿内侧,差异有统计学意义(P<0.05),大腿外侧大于大腿内侧,差异无统计学意义;头部与小腿外侧相比、大腿内侧与外侧相比,无显著差异(P>0.05)。血管密度比较:头部>大腿内外侧、小腿内外侧,大腿外侧>大腿内侧,小腿外侧>小腿内侧,差异有统计学意义(P<0.05)。(图6~7,表2)。

表2 人体不同部位IV 穿支血管分布情况(±s)Tab.2 Distribution of grade IV perforators in different parts of the human body (Mean±SD)

表2 人体不同部位IV 穿支血管分布情况(±s)Tab.2 Distribution of grade IV perforators in different parts of the human body (Mean±SD)

注:aP<0.05,与大腿内侧组(a 组)比较 bP<0.05,与大腿外侧组(b 组)比较 cP<0.05,与小腿内侧组(c 组)比较 dP<0.05,与小腿外侧组(d组)比较Note: aP<0.05,compared with the inner thigh group (group a);bP<0.05,compared with the outer thigh group (group b);cP<0.05,compared with the inner calf group (group c);dP<0.05,compared with the outer calf group (group d)

图6 人体多部位皮肤组织HE 染色情况Fig.6 HE staining of skin tissue in multiple parts of human body

图7 人体皮肤真皮下血管网免疫组化染色(CD31)Fig.7 Immunohistochemical staining of subdermal vascular network in human skin (CD31)

3 讨论

皮瓣移植是修复各种因素导致的皮肤软组织缺损的重要方法。轴型血管有明确的供血范围,其与相邻穿支的分支间形成血管网,即choke 血管区,两端的血流灌注压保持一致,处于功能性闭锁状态,当相邻血管体区的动脉被阻断或进行皮瓣切取时,皮肤组织内的血流动力学产生变化,血流将随着压力梯度流动,通过choke 血管区流至相邻穿支区域。因此,临床为获取超比例皮瓣,常采用外科延迟术[5],术后choke 血管扩张、新生,皮瓣轴线得以延长,增大了可切取的范围[17]。但皮瓣延迟术需多次手术,增加患者的痛苦,费用高、耗时长。于是学者们寻求非手术方法的研究,既往研究表明扩血管药物、创面负压治疗技术、血管内皮生长因子、高压氧等多种方法可使皮瓣内微血管密度增加,微循坏得以改善,提高皮瓣存活率[7~9,18]。无论采取何种方法,扩大皮瓣切取面积、提高皮瓣成活率的内核是微循坏重建。

源动脉在深部走形过程中逐渐发出穿支支配浅部组织,穿支从源动脉发出进入真皮将经过以下几个层次:深筋膜下、深筋膜与浅筋膜间隙、浅筋膜深层、浅筋膜浅层(即真皮下)。根据穿支穿过的解剖部位,分为I~IV 级穿支血管。I 级穿支具有轴性,切取穿支皮瓣可行游离移植;II 级穿支具有链性,具有链状血管体区,瓣部设计时需考虑皮神经长度与走形,不受长宽比例限制,可切取岛状皮瓣,亦可带蒂转移;特殊部位的III 级穿支可切取岛状皮瓣,但大部分区域与IV 级穿支共同构成的网状血管,设计切取网状血管供血皮瓣,只能带蒂转移,其在人体各部位切取的长宽比例有不同限制。

本研究主要探讨网状供血皮瓣与微血管直径、密度的关系。组织染色结果提示:正常大鼠背部IV 级穿支血管密度较腹侧高,直径无明显差异;术后第7 d皮瓣远端血管密度与正常皮肤相比明显增高、直径明显缩小,而皮瓣近端血管密度、直径无明显变化。根据泊肃叶定律(R=8ηL/πr4),R 为阻力,η 为粘滞系数,L 为管腔长度,r 为半径,在血流灌注压一定的情况下,血流阻力与管腔半径成负4 次方倍数关系。因此,网状血管供血皮瓣远端易受到IV 级穿支血管构筑影响,在血液灌注不足的情况下,皮瓣远端血运灌注不足,为维持血压恒定,血管管腔适应性收缩,因此在动物模型皮瓣术后第7 d 可见皮瓣远端微血管直径减小。

Wang 等[15]研究发现,在血流灌注压不足,血流无法通过动力学供区与潜力学供区间choke 血管区时,主要通过新生血管形成、微血管扩张代偿皮瓣组织缺血缺氧。本研究中大鼠背部皮肤组织IV 级穿支血管密度高于腹部,术后背部皮瓣远端血管密度仍高于腹部皮瓣远端,与背部网状供血皮瓣成活率高相一致。因此背部网状血管供血皮瓣成活率较腹部高与微血管密度呈正相关。

设计切取腹、背部正中网状供血皮瓣模型,结果看出腹、背皮瓣仅组织边缘有穿支血管穿入,且IV 级穿支间成横向分布,无纵向走行,肉眼观无明显真性吻合,术后第7 d 腹部皮瓣远端即出现缺血坏死,而背部网状供血皮瓣远端血运可,进一步说明IV 级穿支血管在网状皮瓣供血模型中的意义。

临床切取的跨区穿支皮瓣坏死常发生于潜力学供区[19],由于潜力学供区血管灌注力急剧下降,其供血主要靠网状血管供应,因此,跨区穿支皮瓣可归于轴心血管-网状血管混合供血皮瓣[12]。本实验研究结果,人体小腿外侧皮肤IV 级穿支血管密度较内侧高,大腿外侧皮肤血管密度较大腿内侧高,与陈明锐[20]研究结果一致,脂肪组织较厚的部位,血管比较细小稀疏,而在脂肪较少的部位,动、静脉网较密集。本实验结果可为上述临床现象提供一定理论支持。头皮IV级穿支血管密度较四肢皮肤血管密度高,头皮网状血管供血皮瓣长宽比无严格限制,可达到3:1~5:1[21],除了与头皮内血管真性吻合丰富有关,其本身丰富的血管网密度也起重要作用。临床上大腿外侧作为供瓣区较大腿内侧更加广泛,是和大腿外侧皮肤自身IV 级穿支血管分布有关,直径和密度高,皮瓣可切取范围更大[22,23];同样,小腿外侧切取的腓动脉/腓动脉穿支皮瓣较胫后动脉穿支皮瓣更加广泛应用[24,25]。有学者对游离皮瓣吻合后发生血管危象不进行外科手术干预皮瓣的转归进行荟萃分析,结果显示,不同位置发生皮瓣血管危象在超过一定时间点后予保守治疗后皮瓣可以成活,其中头面部位置最短可在4 d 后建立新的血液循环并供给皮瓣营养,无需行手术探查即可成活,而上肢至少需要7 d,下肢为9 d,胸部为4 d[26]。皮瓣自身微血管可与皮瓣周围组织建立新的血液循环,为皮瓣组织供给营养物质[27]。由此可知,皮肤自身III、IV 级穿支血管分布情况对皮瓣的成活起着重要作用,了解全身多部位IV 级穿支血管分布情况可优化临床工作中对跨区皮瓣的设计与切取。

本研究选取的临床标本为患者皮瓣手术时所产生的废弃组织,无正常人的组织标本,不能控制取材部位及数量,因此具有一定的局限性,需进一步研究。

综上,全身各部位皮肤组织IV 级穿支血管分布不同,IV 级穿支血管密度对于皮瓣成活有重要意义。网状血管供血皮瓣成活的长宽比例与该处皮肤真皮下血管网密度或/和血管直径相关。