晋西黄土区不同林分类型和密度条件下林下灌草组成及多样性特征

云慧雅,毕华兴,2,3,4,5,焦振寰,王 宁,崔艳红,赵丹阳,王珊珊,兰道云,刘泽晖

(1.北京林业大学 水土保持学院,北京 100083;2.北京林业大学 山西吉县森林生态系统国家野外科学观测研究站,北京 100083;3.北京林业大学 水土保持国家林业和草原局重点实验室,北京 100083;4.北京林业大学 北京市水土保持工程技术研究中心,北京 100083;5.北京林业大学 林业生态工程教育部工程研究中心,北京 100083;6.北京市昌平区水文水质监测中心,北京 102200)

黄河流域作为具有复杂内部结构的整体系统,兼有黄土高原、青藏高原等生态屏障的综合优势,发挥着水土保持、涵养水源等功能[1]。但黄土高原生态环境脆弱,水土流失严重[2],是黄河流域需要解决的重要问题之一。晋西黄土区因其水土流失、植被恢复困难,成为了黄土高原水土保持与植被建设工程的重点区域。为恢复和改善生态环境、控制水土流失,晋西黄土区营造了大量以刺槐Robinia pseudoacacia、油松Pinustabulaeformis纯林为主的人工林[3-4],在改善林下灌草植物多样性方面发挥关键作用。但是由于造林密度或树种选择不合理,造成树木生长缓慢和林下植被匮乏等问题[5-6],进而影响植被稳定以及林地灌草植物多样性。

林下灌草作为森林生态系统的重要组成部分,在提高生物多样性、改善立地环境、提升水土保持功能、维持森林生态系统功能稳定等方面发挥着至关重要的作用[7-8]。林分密度是林分结构的重要指标之一,影响着林内光照、湿度以及土壤等条件,进而对林下植物种类与多样性产生影响[9]。林分密度可操作性较强[10],合理的林分密度对改善林下灌草植物多样性、提高林地水土保持功能具有重要作用,因此,已有较多关于林分密度对云杉Picea[11]、杉木Cunninghamialanceolata[12]、马尾松Pinusmassoniana[13]、油松[14]等人工纯林林下植物多样性影响方面的研究,并探寻合理的造林密度。当林分密度相同,林分类型不同,同样会对植物多样性产生影响。闫玮明等[15]对亚热带地区深山含笑Micheliamaudiae、乐昌含笑M.chapensis、红锥Castanopsishystrix等人工林和天然次生林植物多样性进行研究,得出科红锥与含笑人工林林下灌木Shannon-Wiener 指数低于天然次生林,其林下草本Shannon-Wiener 指数高于天然次生林的结论;宋霞等[16]对广东化州3 种不同林龄人工林植物多样性的研究表明:营造人工混交林对提高林下植物多样性更加有利;赵耀等[17]、张桐等[18]在晋西黄土区对人工林、天然林的灌草植物多样性也进行了相关研究。然而以上研究是基于相同的密度条件,并未考虑各林分类型在不同林分密度条件下灌草植物多样性特点,缺乏关于晋西黄土区不同林分类型在不同密度下林下灌草组成和植物多样性的深入研究。本研究以晋西黄土区刺槐林人工林、油松林人工林、刺槐-油松人工混交林以及山杨Populus davidiana-栎类Quercusspp.天然次生林为研究对象,研究4 种林分在低密度(800~1 200 株·hm-2)、中密度(1 200~1 600 株·hm-2)以及高密度(1 600~2 000 株·hm-2)条件下灌草组成和植物多样性特征,以期为晋西黄土区植被建设和水土保持功能提升提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于山西省吉县蔡家川流域(36°14′27″~36°18′23″N,110°39′45″~110°47′45″E),面积约40.15 km2,海拔为897~1 515 m。属于温带大陆性季风气候,该流域年均降水量约579.2 mm,且降水集中在6—9月,约占全年降水的80.6%。具有典型黄土残塬沟壑地貌,水土流失严重,主要土壤类型为褐土,黄土母质,呈弱碱性。该地区乔木以刺槐、油松、侧柏Platycladusorientalis等人工林和山杨-辽东栎Quercuswutaishansea等天然次生林为主。灌木以黄刺玫Rosaxanthine、杠柳Periplocasepium和丁香Syringaoblata等为主。草本主要有薹草Carexspp.、茜草Rubiacordifolia等。

1.2 样地选择与调查方法

于2020年7—8月在山西省吉县蔡家川流域进行全面的野外调查,以不同林分类型和林分密度为依据,选择具有典型性和代表性的刺槐人工林、油松人工林、刺槐-油松人工混交林、山杨-栎类天然次生林。4 种林分均为22~25年生的中幼龄林,将每种林分划分为低密度(800~1 200 株·hm-2)、中密度(1 200~1 600 株·hm-2)、高密度(1 600~2 000 株·hm-2)等3 种密度,每种密度设置3 块20 m × 20 m 的样地,共计36 块(表1)。每个样地四角及中心设置5 个灌木样方(5 m × 5 m)和5 个草本样方(1 m × 1 m),调查每个样方内植物种类、株数、盖度等,将藤本植物及树高<2 m 的乔木幼苗记录在灌木层。

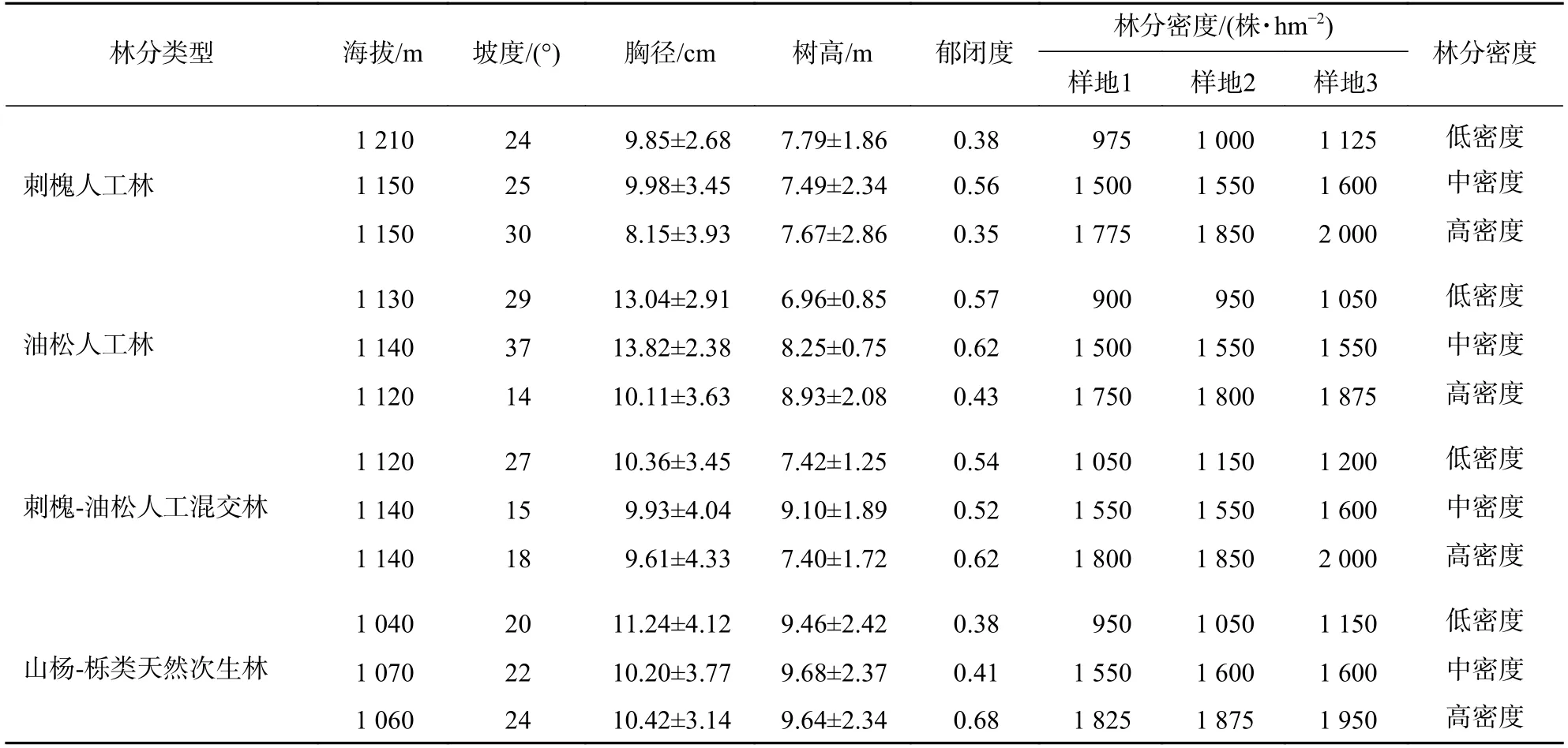

表1 样地基本情况Table 1 Basic information of the sample plot

1.3 植物多样性分析方法

采用丰富度指数[Patrick 丰富度指数(S′)]、多样性指数[Simpson 指数(D)、Shannon-Wiener 指数(H′)]以及均匀度指数[Pielou 均匀度指数(JSW)]表征各林分类型林下灌草的植物多样性[19]。

1.4 数据处理与分析

采用Excel 2019 统计数据,采用SPSS 25.0 中的单因素方差分析(one-way ANOVA)和最小显著性差异法(LSD)对不同林分类型在不同密度条件下灌草植物多样性进行显著性检验(P<0.05),采用双因素方差分析(two-way ANOVA)分析林分类型、林分密度及其交互作用下的林下灌草植物多样性特征。利用Origin 2021 软件绘图。

2 结果与分析

2.1 不同林分类型和密度条件下林下灌草植物组成及优势种

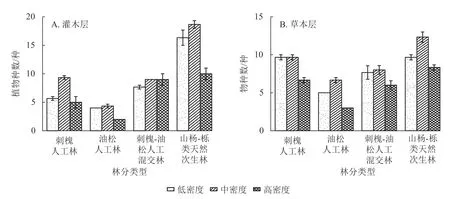

经调查,4 种林分中共有灌草植物87 种,隶属36 科69 属,其中灌木层植物46 种,隶属22 科36 属(图1A),草本层植物41 种,隶属17 科33 属(图1B)。从整体上看,山杨-栎类天然次生林中灌木层和草本层植物种数最多,油松人工林最少,且刺槐-油松人工混交林的灌木层植物种数处于较高水平,刺槐人工林草本层植物种数较刺槐-油松人工混交林丰富。不同林分类型林下灌草组成随密度变化呈现一定规律,均在中密度时植物种数最多。综合来看,4 种林分灌草植物组成表现为山杨-栎类天然次生林和刺槐-油松人工混交林在中密度时较为丰富。

图1 不同林分类型和林分密度下灌草植物种数Figure 1 Number of shrub and grass species under different stand types and densities

4 种林分灌木层主要优势种具有相似性,但也存在一定差别。由表2可知:在灌木层中,黄刺玫在3 种人工林中均占较大优势,连翘Forsythiasuspensa在山杨-栎类天然次生林中优势较大。可以看出:刺槐人工林在低密度时,杠柳Periplocasepium、沙棘Hippophaerhamnoides占有较大优势;在中密度时,山莓Rubuscorchorifolius、杠柳优势较大;在高密度时,茅莓R.parvifolius、乌头叶蛇葡萄Ampelopsis aconitifolia比中密度林占有较大优势。油松人工林在低密度时,黄刺玫占有绝对优势,重要值达到71.87,且杠柳优势较大;在中密度时,沙棘Hippophaerhamnoides、杠柳占有较大优势,有暴马丁香Syringareticulatavar.amurensis零星分布;在高密度时,暴马丁香已占有较大优势。刺槐-油松人工混交林在低密度时,茅莓、杠柳的优势较大;在中密度时茅莓、山莓占有较大优势,此时乌头叶蛇葡萄稍占优势;高密度时,乌头叶蛇葡萄、茅莓成为主要优势种。山杨-栎类天然次生林在低密度时,榆叶梅Amygdalustriloba和黄栌Cotinuscoggygria占有较大优势,有辽东栎零星分布;在中密度时,六道木Abeliabiflora和鼠李Rhamnusdavurica占有较大优势;在高密度时,出现了胡颓子Elaeagnuspungens等耐阴性植物。可见,不同林分类型在不同密度条件下灌木层植物呈现阳生—中生—阴生的变化规律。

表2 主要灌草植物重要值Table 2 Important values of main shrub and grass plants

4 种林分草本层主要优势种具有一定规律并存在一定差异。由表2可知:在草本层中,刺槐人工林在低密度时,以铁杆蒿Artemisiagmelinii、马唐Digitariasanguinalis和风毛菊Saussureajaponica为主;中密度时,铁杆蒿较低密度林的优势有所减小,虉草Phalarisarundinacea、沿阶草Ophiopogon bodinieri占有较大优势;高密度时,沿阶草、虉草所占优势增大,薹草成为优势种之一。油松人工林在低、中、高密度时,败酱Patriniascabiosifolia均占有较大优势,且随密度增大出现了薹草、沿阶草等优势种;刺槐-油松混交林在低密度时,以白莲蒿Artemisiastechmanniana、风毛菊和麻花头Aristolochia debilis为主;中密度时,败酱、马唐、沿阶草所占优势较大;高密度时,败酱、沿阶草较中密度林时重要值增大,且薹草也占较大优势。山杨-栎类天然次生林在不同密度时,薹草均占有较大优势。低密度山杨-栎类天然次生林中天名精Carpesiumabrotanoides和龙芽草Agrimoniapilosa优势较大;中密度时,山罗花Melampyrumroseum和假地豆Desmodiumheterocarpon占有较大优势;高密度时,蜻蜓兰Tulotis fuscescens成为主要优势种之一,且零星分布川续断Dipsacusasper、龙芽草等喜湿耐阴性植物。可见,不同林分类型在低密度时草本层主要优势种以阳生植物为主,中密度和高密度时,草本层主要优势种以对生长环境没有较高要求、耐阴及喜湿的植物为主。

2.2 不同林分类型和密度条件下林下灌草植物多样性特征

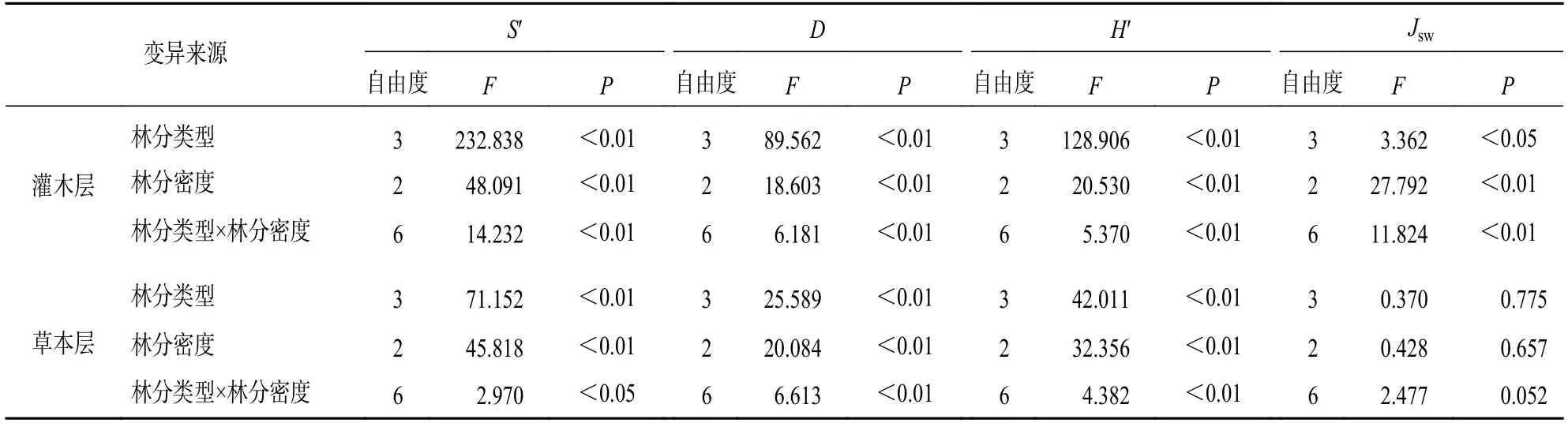

对不同林分类型和不同密度条件下的林下灌草植物多样性进行双因素方差分析,在林分类型和密度的单一因素作用下,林下灌木层和草本层的S′、D、H′有极显著差异(P<0.01),灌木层Jsw在林分类型作用下有显著差异(P<0.05),在林分密度作用下差异极显著(P<0.01)。在林分类型与密度条件的交互作用下,林下灌草的D、H′有极显著差异(P<0.01),灌木层的S′有极显著差异(P<0.01),该指数在草本层有显著差异(P<0.05)。草本层Jsw在林分类型、林分密度及其交互作用下均不显著(表3)。

表3 不同林分类型和密度条件下林下灌草植物多样性的双因素方差分析Table 3 Two-factor variance analysis of stand type and stand density on understory shrub and grass plant diversity

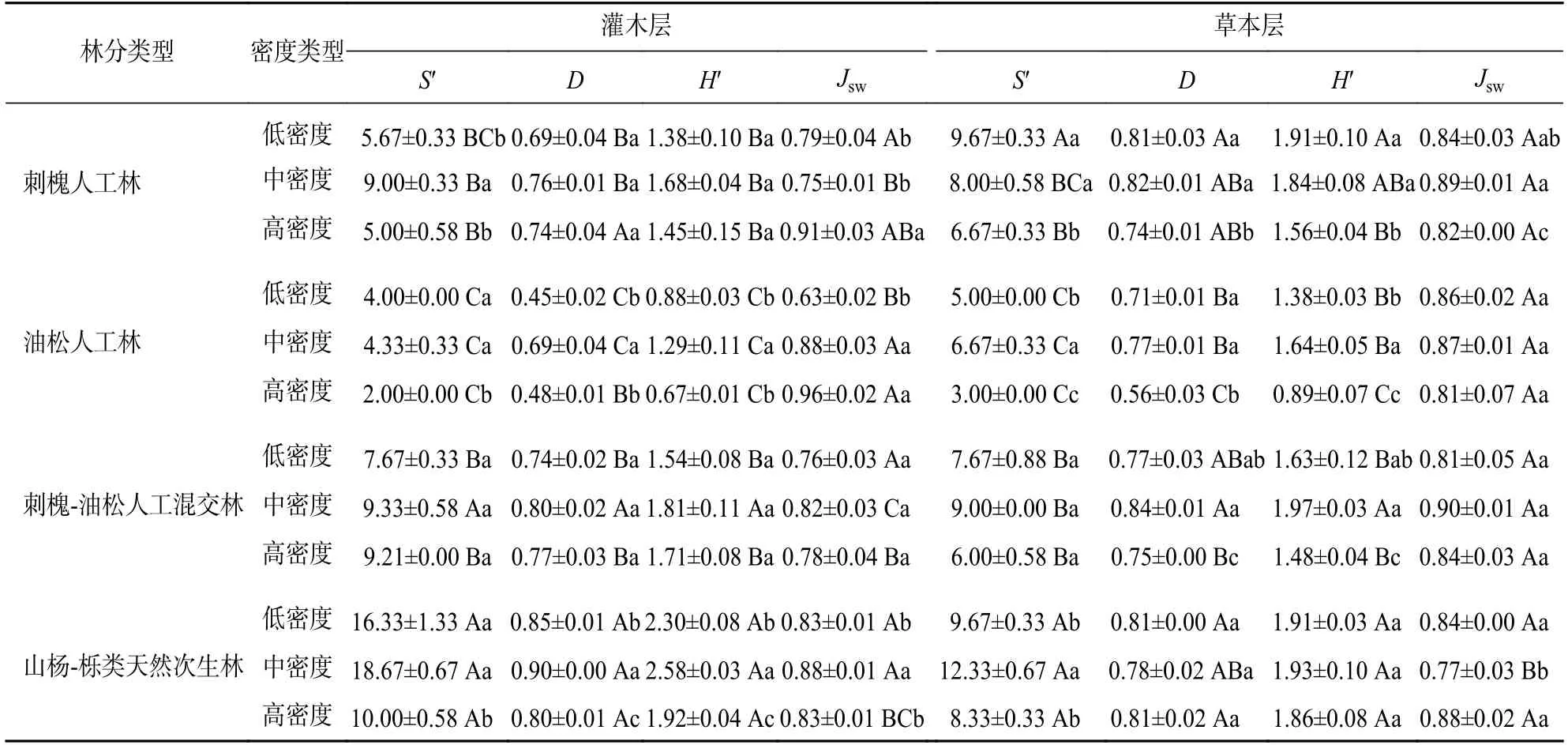

不同林分类型在相同密度条件下的S′、D、H′以及Jsw表现出相似的变化规律,但也有所不同(表4)。不同林分类型灌木层S′、H′从大到小依次为山杨-栎类天然次生林、刺槐-油松人工混交林、刺槐人工林、油松人工林,且山杨-栎类天然次生林与人工纯林均存在显著差异(P<0.05),不同林分类型草本层S′、H′最高的均为山杨-栎类天然次生林,最低的均为油松人工林。不同林分类型灌木层和草本层的D、Jsw不存在明显规律,且3 种人工林草本层的Jsw差异均不显著。不同林分类型灌木层与草本层多样性指数具有明显差异,人工纯林灌木层多样性指数低于草本层,而山杨-栎类天然次生林灌木层多样性指数高于草本层。

表4 典型林分类型灌草植物多样性Table 4 Bush-grass plant diversity index of typical stand types

同一林分类型不同密度条件下,随着密度增大,4 种林分林下灌木层和草本层植物多样性指数大多呈现先增大后减小的趋势。其中刺槐人工林灌木层D、H′在中密度最大,其次为高密度、低密度,其Jsw在高密度时最大;而刺槐人工林草本层各指数随密度的增大不存在明显规律,但D、Jsw在中密度时最大。油松人工林灌木层D、H′与刺槐人工林表现规律一致,且Jsw在高密度时最大;油松人工林草本层S′、H′从大到小依次为中密度、低密度、高密度,且在不同密度间差异显著(P<0.05)。刺槐-油松人工混交林灌木层S′、D、H′从大到小依次为中密度、高密度、低密度,且在中密度时均匀度指数JSW最大;草本层多样性指数从大到小依次为中密度、低密度、高密度,在中密度时均匀度最好。山杨-栎类天然次生林灌木层和草本层D、H′均表现为中密度最大,低密度次之,高密度最小。综上所述,山杨-栎类天然次生林和刺槐-油松人工混交林在中密度时的植物多样性较好。

3 讨论

3.1 林分类型对其林下灌草植物组成、结构及多样性的影响

植物组成和结构是植物群落的基本特征,并反映灌木层及草本层的植物种类和分布情况。不同林分类型林下植物组成存在一定规律。本研究中,4 种林分灌木层植物种数在不同密度下整体表现为山杨-栎类天然次生林多于人工林,刺槐-油松人工混交林较人工纯林丰富。可能与山杨-栎类天然次生林及刺槐-油松人工混交林的生态位较宽有关,其林内环境复杂,具有较高的空间异质性,更适于不同需求植物的生长。这与赵耀等[17]对晋西黄土区不同林地植物多样性的研究结果近似。本研究中,草本层植物数量表现为山杨-栎类天然次生林处于较高水平,油松人工林草本植物种数最少,说明天然林较人工纯林更有利于草本植物的发育。这与张桐等[18]得出的人工纯林的植物种数高于天然林的研究结果有所差别,可能与立地条件、气候等因素有关。可见,山杨-栎类天然次生林、刺槐-油松人工混交林在各密度下植物组成和结构较好,灌木和草本植物种数量充足。在因地制宜的原则下,可通过相应的林草措施,提升林地植被稳定性[20],对控制水土流失具有较好的效果。

植物多样性可以通过植物丰富度与植物分布均匀度进行体现,在维持生态系统稳定方面发挥基础性作用[21]。本研究中不同林分类型灌木层的S′、H′在不同密度条件下从大到小均依次为山杨-栎类天然次生林、刺槐-油松人工混交林、刺槐人工林、油松人工林,究其原因是天然次生林是自然封育生长,灌木层受外界条件影响较小。刺槐-油松人工混交林植物组成较人工纯林丰富,与武文娟等[22]的研究结果一致。油松人工林不仅在各密度下灌木层多样性指数最低,在草本层也是如此,可能是油松人工林下难以分解的油性枯枝落叶较多,降低了土壤结构稳定性,造成林下植物多样性较小,不利于发挥水土保持功能[23]。综合来看,在造林时,刺槐-油松人工混交林较人工纯林更具优势。

3.2 林分密度对其林下灌草植物组成、结构及多样性的影响

本研究结果表明:4 种林分的灌草植物随林分密度增大呈现由阳生向中生、阴生植物过渡的变化规律,且山杨-栎类天然次生林与人工林的植物种类差别较大。黄刺玫在3 种人工林不同密度条件下均有分布,并且是主要优势种,表明黄刺玫是研究区林分灌草的主要适生种,对干旱少雨、土壤瘠薄的环境适应性较强。连翘在山杨-栎类天然次生林不同密度条件下均占有较大优势,不仅喜光,同时具有耐阴性,能更好地适应天然次生林的林下环境,由于低密度时有辽东栎零星分布,说明该林分可能存在自然更新的现象。薹草、沿阶草在各林分中均有分布,说明它们对不同林分类型生态环境适应性较强,是研究区的重要组成植物。山杨-栎类天然次生林在高密度时的优势种出现了蜻蜓兰,该植物对生长环境要求非常严格[18],说明山杨-栎类天然次生林的生长环境优良。因此,今后的植被建设应当加强对天然林的保护,充分发挥其水土保持功能。

本研究中不同林分类型灌木层和草本层在不同密度条件下存在差异性和规律性,由低密度到中密度时S′及H′增大,而由中密度到高密度时丰富度指数和多样性指数变小。可见,中密度林分的林下灌草种类更加丰富,多样性更高,并且分布较为均匀。这与丁继伟等[24]的研究结果近似。原因可能是林分密度过低或者过高可能都会对林下灌草的植物多样性产生抑制作用。当林分密度较低时,若光照充足,对阳生、耐旱植物的萌发有促进作用,但是阳光照射至土地上导致土壤内水分蒸发限制了林下其他类型植物的生长,导致植物多样性水平较低;随着密度的增加,中生和阴生植物逐渐增多,丰富了林下灌草组成,植物多样性处于较高水平;但密度达到一定峰值,林木直接竞争愈发激烈,且郁闭度随之也会增加,从而破坏了林下植被的生长条件,造成植物多样性降低[25]。这可能是导致刺槐人工林和油松人工林灌木层在高密度时均匀度指数最高,其丰富度指数与多样性指数处于较低水平的原因。不同林分类型灌木层与草本层多样性指数也具有明显差异。王芸等[26]研究表明:人工林和天然次生林林下植物多样性从大到小均为灌木层、草本层,但是本研究得出在人工纯林中林下植物多样性从小到大为灌木层、草本层,而山杨-栎类天然次生林中植物多样性从大到小为灌木层、草本层,与赵耀等[17]的研究结果一致。这可能与海拔、坡向、林分类型、林分密度等因素有关。综合来看,中等密度的刺槐-油松人工混交林林下植物种类较为丰富,植物多样性更高且分布较为均匀,有利于改善土壤质地,控制水土流失,可以将刺槐人工林、油松人工林向混交模式改进,扩大中等密度刺槐-油松人工混交林的造林面积。然而,人工造林与土壤条件、立地条件、混交比例等关系密切,因此有必要研究不同林分类型在不同密度下植物多样性的影响因子,制定合理的刺槐-油松混交林造林方式,以充分发挥林地的水土保持功能。

4 结论

①不同林分类型中灌草植物组成存在一定差异。4 种林分灌草植物共87 种,隶属36 科69 属,其中灌木植物46 种,隶属22 科36 属,草本植物41 种,隶属17 科33 属。4 种林分灌草植物组成表现为中密度山杨-栎类天然次生林和刺槐-油松人工混交林较为丰富。②4 种林分灌草植物随密度增大呈现由阳生向中生、阴生植物过渡的变化规律。人工林、山杨-栎类天然次生林灌木层主要优势种分别为黄刺玫、连翘,草本层主要优势种是薹草、沿阶草等植物。③不同林分类型灌木层和草本层植物多样性指数存在一定差异。山杨-栎类天然次生林和刺槐-油松人工混交林在中密度时的植物多样性优于人工纯林,且随林分密度的增加,灌木层和草本层植物多样性指数大多呈现先增大后减小的变化趋势。研究区中密度林分更有利于林下植物多样性的维持和改善。

建议通过人工抚育调整林分密度,并向中密度刺槐-油松人工混交林或近自然林进行改造,为黄刺玫、连翘等灌木植物及薹草、沿阶草等草本植物建立良好生长条件,同时保护研究区的山杨-栎类天然次生林,以促进植被恢复建设和强化其水土保持功能。