不确定时代反家庭暴力法哲学观的疗愈法理学之维

摘 要: 人类生活正在从理性、秩序、确定、稳定、均衡等理念的“确定性时代”,越来越趋向于非理性、复杂性、脆弱性、失序性、流动性、变动性、风险性等为特征的“不确定性时代”。不确定性是当代社会的一个核心特征,并成为当代世界思想界的基本共识。将新型疗愈部门法理学理念应用在《反家庭暴力法》法哲学理念的分析上,是对该种思想的初步尝试。当下公权力对家庭暴力问题的介入,总体而言呈现出惩罚性法哲学观和疗愈性法哲学观两种理念。一般而言,惩罚性法哲学观面相下的家庭暴力治理,惩戒功能值得肯定,但其着眼于一时家庭秩序的恢复,无法从根本上解决家庭暴力的恶性循环问题。在特定情况下,有时还会发生民转刑等严重的暴力伤害事件乃至命案。而疗愈性法哲学观面相下的家庭暴力治理,着眼于社会疗愈,治理时间虽跨度较大,但往往能使家庭秩序恢复圆满和谐。但在恶性案件中,因其过于柔和,欠缺严厉的惩戒功能,故而有时也会失去功效,效果不彰。因此,在个案中或择惩戒,辅之以疗愈;或选疗愈,辅之于惩戒。个案处理,刚柔相济,灵活机动,阴阳和合,威猛与阴柔共存,惩戒和疗愈并举,“和合”治理家庭暴力之社会顽疾,不失为家庭暴力法律—社会治理之明哲之道。

关键词: 不确定时代;疗愈法理学;疗愈法学;家庭暴力;反家庭暴力法哲学

中图分类号:D923.9 文献标识码:A DOI:10.13677/j.cnki.cn65-1285/c.2023.02.07

不确定性是当代社会的一个核心特征,并成为当代世界思想界的基本共识。从德国社会学家乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)的“风险社会”,①到齐亚乌丁·萨达尔(Ziauddin Sardar)的“后常态”,再到齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)的“流动时代”,以至于安东尼·吉登斯(Anthony Giddens, Baron Giddens)“失控的世界”,[1]人类生活正在从理性、秩序,确定、稳定、均衡等理念的“确定性时代”,越来越趋向于非理性、复杂性、脆弱性、失序性、流动性、变动性、风险性等为特征的“不确定性时代”。

新冠(COVID-19)疫情的发生,更是加重了这种不确定性。在此背景下,各种不确定性的发生,完全超出了社会个体认知和预测范围。传统的社会治理机制,对此捉襟见肘、难以有效应对,并可能因极微事件而引发山呼海啸般的舆论影响,进而影响社会治理效能,甚至引发社会治理失灵。

在此背景下,“算法法理学”“人工智能法理学”“大地法理学”“法律地理学”“德性法理学”“身份法理学”“疗愈法理学”等新型的部门法理学[2]层出不穷,以应对此“不确定时代”。传统监护法、老年法、儿童法、妇女法、残疾人法、婚姻家庭法、继承法、反家庭暴力法等法域具有明显的部门法理学的共性——“倾斜保护”,而“倾斜保护”的传统法理是基于对“实质正义”法价值的追求。但这种实质正义的追求是一种应然式的法哲学思辨,并不能检验法律实践中针对具体个人的法律效果。在法律的王国,当自然人或公民成为这种“倾斜保护”的对象后,一种在法律实践中广泛存在并应用,但从来没有提升为法哲学理念层面的功能——疗愈——正在成为越来越多思想者的智识资源。一种不再将法律人为割裂为“立法、执法、守法、司法”四阶段的“融合法律”理念时代,正在酝酿。融合而非分裂、联通而非隔绝的新疗愈部门法理学时代,正在萌发、创生。

将疗愈法理学理念应用在《反家庭暴力法》法哲学理念的分析上,就是这种思想的初步尝试。本文认为,当下公权力对家庭暴力问题的介入,总体而言呈现出惩罚性法哲学观和疗愈性法哲学观两种理念。当前,惩罚性法哲学观占据主要及主导地位,疗愈性法哲学观占据次要及辅助地位。这种理念需要在不确定时代背景下,实现理念迭代更新,根据具体情况灵活选择,而不能默守陈规。

一、反家庭暴力法哲学观的两种理念

(一)惩罚性法哲学观面相下的反家庭暴力治理

惩罚性法哲学观下的反家庭暴力治理,重点关注的是加害人,其根本逻辑是——之所以发生家庭暴力民转刑案件,根本原因是由于加害人的施暴。加害人的施暴和受害人的受暴之间存在着必然的、直接的因果关系。因此,通过惩罚加害人,就足以对家庭暴力现象形成有效的震慑,进而认为可以从该领域入手解决家庭暴力问题。

秉持惩罚性法哲学观面相的家庭暴力治理,倾向于以积极性的、带有公权力色彩的、强制性的介入,来限制家庭暴力的发生。如果家庭暴力达到法律所认定的严重情节,国家公权力机关就可以通过民事保护令等司法措施对严重暴力行为施予处罚。该法哲学观面相下的家庭暴力法律治理,认同家庭暴力的交換理论解释模式。该模式假定:人类的互动受到追求报偿和避免处罚引导。施暴者之所以施暴,是因为他/她所受到的惩罚较小。如果加大对施暴者的惩罚力度,使其受到与施暴行为所追求的内容不相等、乃至更为严重的惩罚时,施暴者必然会停止施暴。“警力的介入、刑事控诉、坐牢、损失社会地位、损失收入等都是社会控制的形式,可以提高暴力行为所要付出的代价,并且降低暴力行为所得到的酬偿”[3]。

如果运用法经济学的分析框架对该理论进行解析,我们就会发现,该理论模式所秉持理念的基本逻辑是:施暴者之所以施暴,是因为其在施暴时所付出的成本较小,而收益巨大。如果对施暴者加大惩罚力度,使其付出巨大成本,则施暴者必然不会施暴,或者最起码其施暴可能性亦会降低,从而减少乃至杜绝家庭暴力尤其是民转刑等严重家庭暴力问题的出现。

现行我国《反家庭暴力法》的诸多典型制度,诸如强制报告制度、紧急安置制度、告诫制度、人身安全保护令制度等,实际上都是惩罚性哲学观面相下的理念对家庭暴力进行法律治理的反映。

(二)疗愈法哲学观面相下的反家庭暴力治理

疗愈法理学(Therapeutic Jurisprudence)是1980年代兴起的非常小众的部门法理学,起初兴起于精神卫生法领域,后来则影响到整个法学领域,是部门法理学的典范。其基本理念是:如果不把法律仅仅视为规则,而是把它看作不同的法律安排和愈疗的结果,那么法律就不仅是一种国内的学问。从疗愈结果的角度考虑问题,使得结果更加开放,也因此更加强了立法、执法及司法之间的互动关系,更好地促进法律实践,故而萌发了国际上对疗愈法理学的兴趣。[2]“疗愈法理学关注法律作为一种疗愈的动因方面扮演的角色,以及其所具有的巨大的疗愈潜能、疗愈法理学不仅是书面上的法律,也是行动中的法律。”[2]

秉持疗愈性法哲学观面相的家庭暴力治理,倾向于以充分的慈善和非刑罚观点来介入家庭暴力。该哲学面相认为,加害主体自己实际上是加害的受害者,加害的发生可能是社会文化或是经济发展的缘由所致,也可能是自己的特殊人格所致,而非加害者自身的原因。对家庭暴力的解释并非单一的社会控制论,精神病学论、社会情景论、社会习得模式论、资源论、社会生态论、父权论、女性主义论、社会性别论等理论和模式都可以用来解释家庭暴力的发生原理。

实际上,这些加害主体“不是被视为冷血的、残酷的怪物,便是被认为是沮丧的、被剥夺的以及贫困的人们”。[3]从当代法律所保护的最高价值诸如人的尊严、人性尊严、人权的角度而言,只要一个生命体在生物属性上是灵长类高等动物——人,那么他/她就应该享有人道主义的法律对待,享有人的尊严、人性尊严以及人所应该享有的权利——人权。显然,将实施家庭暴力的加害人视为“冷血的、残酷的怪物”或者“沮丧的、被剥夺的以及贫困的”人,都是违背现代人类社会,尤其是二战后痛定思痛达成高度共识的当代法律的最高价值理念——人道、人权、人的尊严、人性尊严。将加害人标签化为上述负面形象,是对二战以来形成的现代人类社会法律最高价值理念的反动和背叛。

在秉持疗愈性法哲学观面相的立法者及执法者看来,加害人之所以施暴,根本原因是社会结构带来的压力以及相关资源的欠缺。加害人自身原因只是其中的原因之一。换言之,加害人也是需要被“疗愈”的人,也是受害者。加害人是否有结构性压力,如单亲家庭、目睹儿童、习得性无助、失业、低收入、疾病、社会资源匮乏等原因,以及加害人是否有心智疾病、性格缺陷、精神性病态、反社会行为、滥用酒精和药物以及其他个人内在的非常态行为,是疗愈性法哲学观面相下反家庭暴力治理所关注的内容。

疗愈性哲学观面相下的家庭暴力治理,着眼于社会疗愈,治理时间跨度一般较大,需要大量细致入微的工作,往往针对不同类型的加害人采取个性化的疗愈方案,对症下药。一般通过社会服务、社会政策、社会改革、社会保障等公共政策和措施来缓解加害人的社会结构压力,通过个性化的疗愈方案来为加害人进行有针对性的疗愈。

二、家庭法领域的疗愈性法哲学观

鉴于学界对惩罚性法哲学观视野下的家庭暴力治理已多有述及,在此不赘。本文拟重点讨论疗愈性法哲学观视野下的家庭暴力治理。

疗愈,通常意义上主要作为医学、心理学词汇存在。但新近出现了诸多以文化疗愈、音乐疗愈、美术疗愈、艺术疗愈、伦理疗愈等为研究视域的文化现象。这说明,“疗愈”并不独为医学和心理学术语,更有其深厚的意蕴。

(一)中西方“疗愈”的哲学维度

整个中华传统文化其实就是一个疗愈性的文化体系。儒家的“修身、齐家、治国、平天下”②的哲学主张首先是从自我修养、自我诊疗开始,要修身、正心、诚意、致知、格物。老庄的哲学更是主张人生应当不断做“减法”,无为之为,方为大为,无用之用,方为大用,③净化、简化自己、自我诊疗才能逍遥游于世间。禅宗则主张“明心见性”,认知自我“本来面目”——“本来无一物、何处惹尘埃”,[4]忏悔、诊疗,发露菩提心,自度度他。在具体的治国理政方面,则主张“凡牧民者,必知其疾,而忧之以德,勿惧以罪,勿止于力”。[5]必须知道“其疾”,即社会症结所在,才能以“德”之疗愈方案,治国理政。

这种中国古代的疗愈文化体系,薪火相传,延续至今,依然是一种基本的思考方法。王亚南先生在《中国官僚政治研究》中就如何改革和铲除官僚政治进行论述时提出“最先、最重要的是要依据正确的社会科学来诊断它的病源”,然后“参证当前世界各落后国对于根绝那种病源所施行的最有效的内外科方术”[6]进行社会改革,从而改革和铲除官僚政治。

在西方哲学发展史上,除了“爱智慧”“理性”这一哲学维度外,“疗愈”是另外一个维度。“在西方哲学自古至今的发展中存在着一种‘疗愈型哲学,‘疗愈始终是哲学的一个重大功能”。[7]实际上,“疗愈”作为西方哲学关注的对象,深受弗洛伊德精神分析方法的影响。这种“疗愈型哲学”所关注的对象不仅是人的主体性外在存在,更关注作为个体的人的主体价值诉求及生存意义。荷尔德林所言并被海德格尔广为传播的“人,诗意地栖居在大地之上”[8]说的就是这种疗愈性哲学的意蕴。

但在西方哲学发展历程中,由于过度强调主客二分——人与自然是主體和客体的关系,人与他人(扩展而为社会)也是相对的,甚至人自身的肉体与灵魂也是对立的,故而西方哲学很难理解中华古典文化中“天人合一”主客融为一体的宇宙精神。在笔者的阅读范围内,西方伟大的哲学家罗素先生对此有着清醒的认识。他认为通过“哲学冥想”的方法就可以超越这种主客二分的对立,“哲学冥想在其最广阔的视野上并不把宇宙分为两个相互对立的阵营……它廓然大公,纵观整体”。[9]而“哲学冥想”的思维是典型的东方思维。东方思维的典型特征是“折衷融合”。[10]尤其是以老庄为代表的阴性哲学,即疗愈哲学,在东方文化中蔚为大观,为西方文化所不及。

可见,中西方哲学自古以来就存在着“疗愈”这一哲学维度,只是因为在今天,“现代性的疗愈主题被科学主义话语所垄断,传统的精神医疗资源遭到废弃”,[11]这不能不说是一个极其悲哀的文化现象。好在有识之士已经体认到,所谓现代化、科学主义这种单向度的物质主义“加法哲学”已经走到穷途末路,④需要适时做做“减法哲学”,以挽救身心俱疲的西方文化。无怪乎梁漱溟先生在《中国文化要义》中断言:中国的文化是人类文化的早熟。[12]

(二)家庭法的疗愈面相

2009年第九版的《布莱克法律词典》将疗愈法理学定义为:“一种研究法律和司法制度在人的行为、感情以及精神健康方面如何发生影响的学科。它采用多学科的方法研究法律和精神健康间的相互作用。这门学科作为研究精神卫生法的学术途径起源于20世纪80年代后期”。⑤疗愈法理学虽然最早是在精神卫生法领域,但很快家庭法、侵权法、未成年法、老年法、妇女法、残疾人法等相关法域敏锐捕捉到这个新部门法理学理念,在法律实践中广泛应用。

在当代西方影响力较大的法国哲学家福柯(Foucault, Michel,1948—1988)关于法律和权力“规训”的解读,实际上就是疗愈法理学的一种面向。福柯描述现代社会为知识与权力型塑的规训社会。[13]福柯采取的研究进路是典型的社会疗愈进路。他认为,规训一般都在法律之外存在,规训的机构如拘留所、监狱、精神疗养院,甚至扩而大之至工厂和学校,其操作和运行在于把法律的惩处权力“自然化”,也“法律化”技术性的权力,使之变成规训。[14]家庭场所内部也是权力行使进行规训的一个场域,家庭中的掌权者通过对权力的控制实现对家庭成员的规训,家庭暴力就是权力规训的典型。由于以“希腊—罗马—基督教”为核心要素的西方文明当前正处于全球文明的主导地位,故而作为以解构为能事的后现代主义哲学的代表,福柯的“规训”理论,对全球的学术界或多或少产生了影响。

在中国传统社会,自秦汉以来,国家法就确立了以谦抑态度对待家庭问题的基本思路,注重家庭这种社会初级关系和自然亲密关系的自我修复和疗愈。但自新文化运动以来的近百年中,国家法对待家庭的态度也发生了巨大的变化,家庭法无一例外表现出“去家庭化”的倾向。[15]在现代依法治国理念下,除非发生了侵害人权的事由,国家一般不过多介入家庭。虽然在晚近,公私领域绝对分割、国家公权力和家庭自治绝对二分的现象随着福利国家、“法律父爱主义”理念的深入,而出现了碰撞、融合的趋势,在世界范围内出现了宪法对“家庭自治”的深入介入,[16]但国家在介入时依然要遵循比例、程序等原则,依然尊重家庭这种社会初级关系中的自我修复和疗愈面相。

实际上,司法节制是一种美德。“面对爱情和家庭,法律应当采取适度的回避,以克服司法扩权的内在利益冲动,避免法律全能主义的僭妄”。[17]“作为私人领域传统意义上的家庭,国家在介入时应是谦抑的,包括亲属法领域在内的民法应当具有谦抑的品格”。[18]“法律只对家庭犯罪做出禁止性或惩罚性规定,民事方面仅被动因应家庭习惯做出适应性规定,司法则克制自己避免深度介入到家庭纠纷中,为家庭矛盾的自我化解留出充裕空间。”[19]之所以要通过家庭内部的自我修复和疗愈而非积极的司法能动,其主要原因在于以家庭为核心所衍生的亲属身份关系,是先于法律与典章而存在的,法律的制定不能无视于既有的人伦秩序而不当介入。对于家庭这一高度私密性的生活关系,法规本应谨守尊重既有伦常、道德规范的分际,以尊重人民之自律为原则,不过度介入婚姻及家庭秩序,其目的不仅在于确保缔结家庭生活关系的基础,更在彰显所有权利的基础——人格自主的价值。[20]

可见,基于人伦之于法律这一基本事实,法律尤其是家庭法应该对人类的亲密关系,采取区别于一般民法的基本规则——诚信、公平,而采取同情、疗愈、利他、奉献、合作等人类亲密领域特有的价值。⑥《民法典》应以此为指导,在监护、人格权、婚姻家庭、继承等领域充分践行“疗愈家事法”理念。

三、通过疗愈法理的反家暴理念更新:以《反家庭暴力法》第22条的未来修正为中心

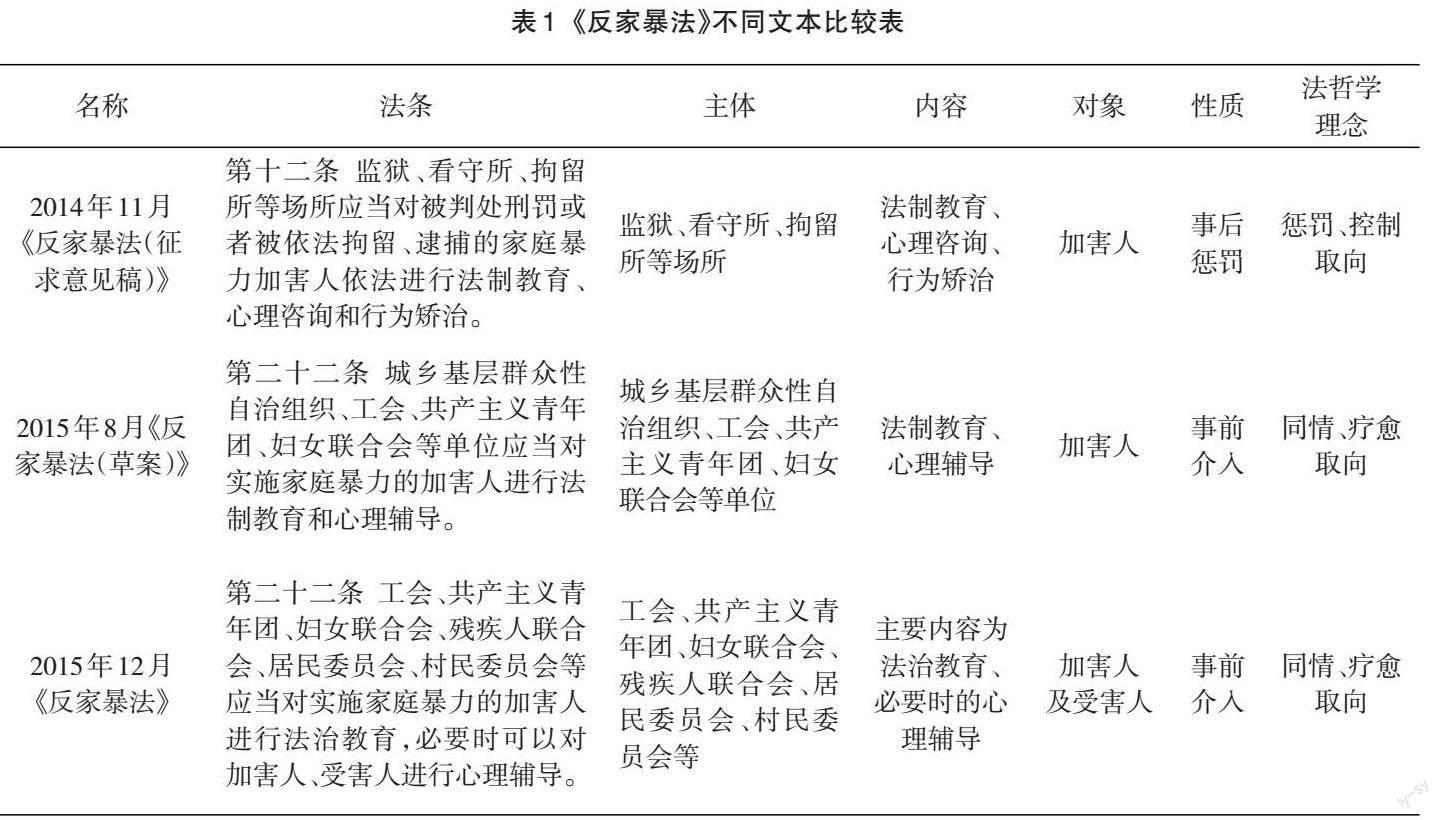

前文述及,我国《反家庭暴力法》(以下简称《反家暴法》)关于疗愈性法哲学观的法律—社会治理主要体现在该法第22条。该条规定:“工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会、居民委员会、村民委员会等应当对实施家庭暴力的加害人进行法治教育,必要时可以对加害人、受害人进行心理辅导。”该条最终正式文本的确定,经过了从《反家暴法(征求意见稿)》到《反家暴法(草案)》,再到《反家暴法》正式立法文本的嬗变(见表1)。

通过该表,可直观发现,该条文本内容的最终确定经过了两次大的修订。在这两次大的修订中,主体、内容、对象、性质和理念均发生了较大变化。

法律现象背后是法律制度,法律制度背后是法律思想,法律思想背后是法的灵魂。法的灵魂就是法哲学。这说明,立法者对家庭暴力的法哲学理念发生了质的变化,即从事后介入、惩罚性法哲学的价值取向转变为事前介入、疗愈性法哲学观的价值取向。

(一)法哲学理念的重大转向:从惩罚性法哲学观到疗愈性法哲学观

1.“惩罚性法哲学观”主导:2014年《反家暴法(征求意见稿)》第12条。通过该表,我们发现,2014年《反家暴法(征求意见稿)》第12条所秉持的法哲学理念是惩罚性法哲学观。

惩罚性法哲学观强调,应该加强公权力介入家庭暴力的力度,或者对施暴人严加惩处,使其不敢再犯或无力再犯,借助传统司法体系的力量实现对家庭暴力的法律治理。一般而言,惩罚性法哲学观面相下的家庭暴力治理,关注重点是受害人,往往着眼于一时的家庭秩序恢复。但实际上,家庭暴力都有暴力周期规律,重复性极强,施暴者往往屡悔屡犯,屡教不改。一些情况下,加害人甚至对暴力行为无法自控。在特定情况下,往往还会发生民转刑等严重的暴力伤害事件,有的案件甚至引发命案。

这在该条用词中的主体、内容、对象及性质上表现的非常清楚。由于立法者秉持惩罚性法哲学观的立法理念,故而该条认为家庭暴力主要惩罚的对象是“对被判处刑罚或者被依法拘留、逮捕的加害人”,其中实施主体是国家司法权力的象征机关“监狱、看守所、拘留所等场所”,内容是“依法进行法制教育、心理咨询和行为矫治”。这说明,在立法者看来,家庭暴力主要应该采取事后的惩戒机制,运用法律尤其是具有刑事司法性质的公法的惩戒功能,对加害人进行惩罚,即可解决家庭暴力问题。

2.迈向“疗愈性法哲学观”:2015年《反家暴法》正式文本第22条。在2015年8月《反家暴法(草案)》以及2015年12月《反家暴法》的正式颁行文本中,立法者对待家庭暴力的法哲学理念发生了质的改变,即从原来的惩罚性法哲学观迈向了疗愈性法哲学观。

疗愈性法哲學观主张,应通过一系列社会服务、社会工作、社会政策等措施来解决加害人的社会结构性压力,通过社会疗愈的方案对加害人、受害人进行精细化的疗愈、辅助,希望通过法律规范系统来逐步推动社会建设。其治理理念是典型的法社会学观点,即认为法律是社会的一部分,法律问题必须放在宏观的社会大背景下解决。最好的社会政策就是最好的司法政策,而同样的,最好的司法政策也是最好的社会政策,社会和司法之间有着千丝万缕、须臾不可分离的关联。不可只见树木不见森林,要用“法律-社会”的整体思维应对解决“社会-法律”的具体问题。上述理念实际上是对家庭暴力发生规律的深层次理解,也是对家庭暴力法律治理的社会学观点的回应,更是立法者观念意识上的重大进步,值得肯定。

研究家庭暴力的学者和实务工作者都非常清楚,所有的家庭暴力都有暴力周期性规律,而家庭暴力问题的发生也远非惩戒性法哲学观所想象的那样,通过惩戒加害人就可以解决。家庭暴力的发生更多地具有心理学、医学、社会学等领域的原因,这在心理学、医学等领域的诸多研究[21]中已多次证实。

实际上,鉴于法院受理的婚姻暴力案件越来越多地涉及到施暴者严重的心理疾患问题,在国际社会上,一些国家和地区己经开始将心理疾患处理的方法,融入到司法的常规管理方案中。[22]美国各州在社会及健康方面制订了大量的法规,其中就规定,施暴配偶服务计划强制施暴者必须接受疗愈辅导。[23]我国台湾省则专门制定了“家庭暴力加害人处遇计划规范”。[24]

这些司法方案均说明,对于人类社会亲密关系领域的家庭内部,采取针对陌生人的惩罚性规则及惩罚性法哲学观,不但效果不彰,而且极有可能事与愿违。本文认为,解决该问题的最好方法,即尊重家庭暴力的发生学规律,通过社会政策、社会服务、社会工作的方法“精细化”“人性化”对待家庭暴力,进而从根本上解决家庭暴力问题,使得我们的社会和国家越来越好,和谐而有秩序,从而真正实现中华圣贤所提出的社会理想——“家齐而后国治,国治而后天下平”[24]的“大同”世界。

(二)主体“变脸”、错位及正位

1.主体“变脸”。“惩戒”或“疗愈”家庭暴力的权力主体,从原来《反家暴法(征求意见稿)》的刑罚执行机关如“监狱、看守所、拘留所等场所”,转向了《反家暴法(草案)》的“城乡基层群众性自治组织、工会、共产主义青年团、妇女联合会等”具有明显“软法”治理色彩的相关组织和单位,再到最后《反家庭暴力法》正式文本中明确确定的“工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会、居民委员会、村民委员会等”社会组织。

这说明,立法者已经认识到,具有国家公权力色彩的“监狱、看守所、拘留所等场所”并非解决家庭暴力问题的好办法。惩罚性、惩戒性法哲学观适用于陌生人社会,并不适用于具有亲密关系的家庭内部。家庭内部的“爱的法哲学”,需要更为人性化、更为柔情、更具有同情色彩的“疗愈性法哲学观”的介入。因此,立法者通过对草案的讨论,最终在正式文本中,明确赋予了六个社会性组织即工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会、居民委员会、村民委员会实施对家庭暴力加害人“法治教育”的权利,以及“必要时”“对加害人、受害人进行心理辅导”的权力。

同时,立法者通过立法技术,对“等”字进行涵射,以利于在不同时空背景下对该条进行法律的扩大解释。该条最终正式文本稿的确定,反映了立法者对家庭这一特殊亲密关系领域认知上的重大进步——从惩罚、控制取向的“惩罚性法哲学观”迈向了同情、疗愈取向的“疗愈性法哲学观”,值得肯定。

2.主体错位。但该条在具体实践操作中,有重大缺陷,是典型的“花瓶条款”,中看不中用。该条的最大缺陷是主体错位。虽然《工会法》《妇女权益保障法》《残疾人保障法》《村民委员会组织法》《城市居民委员会组织法》《中国共产主义青年团章程》等法律、章程中规定了这些机构和组织相应的权利和义务,但在这些法律和章程中并未明示這些组织和机构具有对家庭暴力加害人进行“法治教育”以及“必要时”对家庭暴力加害人和受害人进行“心理辅导”的义务。从这个角度而言,这些主体行使上述权力,于法无据。

更为重要的是,这些组织和机构实际上并不具备对家庭暴力加害人进行矫治⑧的能力。实际上,对家庭暴力加害人进行矫治更多地是医疗卫生主管机关的责任和义务,一般的主体并不具备这样的专业能力。所以,在内容部分要求这六大社会组织在“必要时可以对加害人、受害人进行心理辅导”的条款,在现实生活中,根本无法落实。

3.主体正位。笔者曾有幸亲到祖国宝岛台湾中正大学交流学习,实地考察了我国台湾省家庭暴力问题的法律-社会治理现状。台湾省授权卫生主管机关制定有关“家庭暴力加害人处遇计划规范”,其“家庭暴力防治法(2015年修正)”第54条规定:“‘中央卫生主管机关应订定家庭暴力加害人处遇计划规范。”“‘中央卫生主管机关应会同相关机关负责家庭暴力加害人处遇计划之推动、发展、协调、督导及其他相关事宜”。同时,我国台湾省针对加害人问题,专门制定了“家庭暴力加害人处遇计划规范”,共4章24条。[24]我国台湾省学术界普遍认为:“家庭暴力的发生有复杂的原因,往往与心理疾病等有重要关系,并且如果不能使施暴者终结暴力,那么受暴者回到施暴者身边,将继续处于危险状况,或者施暴者将继续对下一位伴侣使用暴力。”[25]可见,对家庭暴力加害人和受害人进行心理辅导的主体并非我国《反家暴法》第22条规定的六大主体,而是卫生主管部门。

未来我国《反家暴法》的修正亦应明确:“工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会、居民委员会、村民委员会等组织”仅具有辅助或协助的义务,可以协同处理,但绝非主管机关。主管机关应该明确确定为卫生主管部门。当然,这需要最高人民法院、最高人民检察院、司法部、公安部、全国妇联、财政部、卫生部等部门协同合作。

(三)内容嬗变、缺位及补位

1.内容嬗变。对加害人及受害人进行何种形式的惩罚或者疗愈,这是《反家暴法》第22条要解决的重要问题。通过上表,我们发现,这些惩罚或者疗愈的内容发生了明显的变化,从原来《反家暴法(征求意见稿)》的“法制教育、心理咨询和行为矫治”,修正为《反家暴法(草案)》的“法制教育和心理辅导”,删除了具有明显“惩罚性法哲学观”理念的司法强制行为——“行为矫治”,再到最后《反家庭暴力法》正式文本中最终确定的“法治教育”以及“必要时”“可以”进行的“心理辅导”。

在措辞以及严谨性的表述上,最终的立法文本显然有重大进步。尤其是提出“必要时”这一限定性的修饰语,更是有着立法精细化的意蕴。但问题是,立法文件为何会发生这样的改变?什么情况下是“必要时”?谁来认定“必要时”?显然,在更为精细化的“精准”理解上,上述法条依然不能“精准”解答上述设问。

对上述问题的一个可能回答是,立法者显然已经认识到“行为矫治”这种“惩罚性法哲学观”理念下的司法强制行为并不能解决亲密关系内部的家庭暴力问题,故而《反家暴法(草案)》以及最终正式文本《反家庭暴力法》中删除了“行为矫治”这样的表述方式,最终只认同具有明显的“疗愈性法哲学观”理念指导下的“法制教育”“法治教育”以及“心理辅导”。换言之,其最终的解决方法是“教育”和“辅导”,而非“行为矫治”。这表明,立法者已经彻底放弃了“惩罚性法哲学观”而转向“疗愈性法哲学观”。只不过这一转向只是初步尝试,还处于“试水”阶段,尚不彻底,有着“犹抱琵琶半遮面”之娇羞。

2.内容缺位及补位。那么,只进行“法治教育”及“必要时”的“心理辅导”是否能满足对家庭暴力受害人及加害人的“法律-社会”治理呢?答案显然是否定的。实际上,根据国际上成熟的做法,对加害人和受害人的法律-社会治理,按照加害人和受害人的人格特质及严重程度,依次最少应该包括认知教育辅导、心理辅导、精神疗愈、戒瘾疗愈及其他辅导、疗愈。

至于具体方法,则可参见世界上较为成熟的社工介入疗愈方法。家暴介入方案(Domestic Abuse Intervention Project,DAIP)就是非常典型的成熟经验。该方案由民间发起,现有机构也是民间机构,一般采取性别及女性主义路线,致力于整合资源,训练警察、法官及民众,现在美国在处理家庭暴力相关案件时多以此为基础。其特色是:第一,社工、警察及司法系统之迅速处理,以快速及密集之反应使施暴者知所节制;第二,处遇上强调施暴者之心理教育,教导其了解并认出自己在家庭中病态之权力与控制(power and control)的行为反应,并示范如何才是平等及非暴力(equality and nonviolence)之行为反应。疗愈课程为二十六周的心理教育课程,每周一次,分八个子课程——无暴力、无威胁、尊重、信任支持、诚实负责、对性之尊重、建立伴侣关系及协调暨公平。让当事人在社会工作人员的辅助下最终学会有效的两性沟通与互动方案。[26]

另外,对“必要时”这一法学上的“不确定概念”如何释明?本文认为,可以结合家庭暴力发生的社会学规律,对其释明。这些参考的标准包括:加害人对被害人经常实施家庭暴力;加害人对被害人施加严重家庭暴力;加害人患有精神病或者疑似患有精神病;加害人有酗酒行为;加害人有滥用药物(可将药物解释为具有迷幻作用之毒品类精神性控制药物)之情形;加害人人格异常及行为偏差,等等。

(四)对象认知变迁:从受害人独行到加害人、受害人并举

在对谁进行“法治教育”及“必要时”进行“心理辅导”这一关键问题上,立法者经历了从原来《反家暴法(征求意见稿)》《反家暴法(草案)》的“加害人”,到《反家暴法》正式文本中对“加害人”进行法治教育,以及必要时可以对“加害人、受害人”进行心理辅导的变迁。换言之,立法者在认知对象上经历了从惩罚性法哲学观视野下的“加害人”独行到疗愈性法哲学观视野下的“加害人”和“受害人”并举的变迁。

这说明,立法者最终认识到通过惩罚性法哲学观,单向度惩罚“加害人”并不能最终解决家庭暴力问题。家庭暴力问题法律治理的根本思路还是要回到社会治理。法律治理是表,社会治理是里。二者互为表里,相得益彰。

实际上,具体到对家庭暴力对象的認知上,惩罚性法哲学观和疗愈性法哲学观的主要分歧之一即在对待家庭暴力加害人的态度。惩罚性法哲学观认为,加害人是导致家庭暴力发生的根本原因,必须通过对法律惩戒功能的强调来加强对加害人的威慑,使其不敢再犯或者无力再犯。疗愈性法哲学观⑨则认为,家庭暴力的发生是一系列因素综合作用的结果,应通过社会服务、社会政策等措施来解决加害人的社会结构性压力,对家庭暴力加害人应进行认知教育辅导、心理辅导、精神疗愈、戒瘾疗愈或其他辅导及疗愈,恢复加害人对自己社会责任尤其是家庭责任的认知,最终恢复失衡的家庭秩序。

扩而充之,从更基本的原因上分析,疗愈性治理才是家庭暴力法律治理的核心。实际上,单纯的惩罚性治理方案,效果不彰,这已被历年来不同类型的司法实践,尤其是一些家庭暴力民转刑的大案要案所证实。2021年9月最高人民法院公布的十起涉及家庭暴力典型案例;2016年江苏邳州杀童案;⑩2013年宁夏七口灭门案11等案件,已经一再证明:单纯通过加大公权力介入家庭暴力的力度,或者对施暴人严加惩处的单向度惩罚性法哲学观导向下的家庭暴力治理,甚至是广受学界好评的“人身安全保护令”,其作用也仅仅是使得受害人暂时脱离危险环境,这种方法有可能治标,但不可能治本。

在这方面,祖国宝岛台湾依然为我们提供了可资借鉴的样本。台湾省运用一系列社会政策,通过对受害者、加害者的处置实施“法律—社会”建设,同时建立了社会工作者、心理医生等社会群体介入法律系统,从而促进法律系统社会建设功能的制度。有学者通过研究台湾省“家庭暴力防治法”认为,台湾省所建构的家庭暴力防治网络提供了一个将社会科学观点转化为法制构建、法制构建与社会建设双向互动的范例。[27]这个结论,意义重大,值得重视。

因此,尊重家庭暴力发生的社会学规律,找到家庭暴力发生的根本原因,从而有的放矢,“精准疗愈”,不失为家庭暴力法律治理领域的良策。

四、代结语——和合:惩罚性和疗愈性法哲学观之交融互通

和合理念是中华文化的精髓。“和”是“中和”、“祥和”,“合”是“融合”“合作”。万经之首《周易》之“易”,本意就是“日月交融”。整个《周易》就是讲“融合”“中和”之道。在家庭暴力的治理思路中,亟需综合惩罚性和疗愈性两种法哲学观的立场和方法,运用《周易》之道,“和合”治理。

一般而言,惩罚性哲学观面相下的家庭暴力治理,惩戒功能值得肯定,但其着眼于一时的家庭秩序恢复,无法从根本上解决家庭暴力的恶性循环。在特定情况下,有时还会发生民转刑等严重的暴力伤害事件乃至命案。而疗愈性哲学观面相下的家庭暴力治理,着眼于社会疗愈,治理时间虽跨度较大,但往往能使家庭秩序恢复圆满和谐。但在恶性案件中,因其过于柔和,欠缺严厉之惩戒功能,故而有时也会失去功效,效果不彰。因此,在个案中或择惩戒,辅之以疗愈;或选疗愈,辅之于惩戒。个案处理,刚柔相济,灵活机动,阴阳和合,威猛与阴柔共存,惩戒并疗愈共举,“和合”治理家庭暴力这一社会顽疾,不失为家庭暴力法律-社会治理之明哲之道。

致谢:辽宁师范大学法学院2022级硕士研究生丛新爽在法条资料收集及初稿校对上有贡献。

注释:

①1986年,德国社会学家乌尔里希·贝克就社会危机研究著文《风险社会》,并指出人类社会正在经历着从传统工业社会向现代风险社会的转变。具体而言,“风险社会”可以描述为:现代社会发展过程中产生的副作用,而这种副作用在通过经年累月的积淀后,会以风险的形式威胁着现代化本身,从而进入反思性现代化的发展阶段。“风险社会理论形象地描绘了现代化环境的偶然性、矛盾性,以及对政治的重新安排的敏感性”。参见[德]乌尔里希·贝克:《风险社会再思考》,郗卫东编译,载《马克思主义与现实》 2002年第4期,第49页。

②《大学》开篇第一章,宋代大儒朱熹称之为“经一章”,系孔子之言,而曾子述之。其中朱熹先生将“经一章”,分解为“三纲领”和“八条目”。“修身、齐家、治国、平天下”就是“八条目”中的其中“四条目”。这八条目分别为:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。《大学》原文为:“古之欲明明德于天下者,先治其國;欲治其国者,先齐其家; 欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者, 先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。 物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身 修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。”参见(宋)朱熹集注:《论语·大学·中庸》,上海:上海古籍出版社,2013年版,第249-250页;王国轩译注:《大学·中庸》,北京:中华书局,2007年版,第4-5页。

③《老子》中多次提到“无为之为,方为大为”之思想。《老子·第三章》说:“为无为,则无不治”,《老子·第十章》说:“生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德”,《老子·第十一章》说:“有之以为利,无之以为用”,《老子·第三十七章》说:“道常无为,而无不为”,《老子·第四十章》说:“天下万物生于有,有生于无”,《老子·第四十三章》说:“吾是以知无为之有益”,《老子·第四十七章》说:“是以圣人不行而知,不见而名,不为而成”,《老子·第四十八章》说:“为学日益,为道日损。损之又损,以至于无为,无为而无不为”,《老子·第四十八章》说:“故圣人云,我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴”,《老子·第六十三章》说:“为无为,事无事,味无味”,《老子·第六十四章》说:“是以圣人无为,故无败”,《老子·第八十一章》说:“圣人之道,为而不争”。参见(魏)王弼注:《老子道德经注》,楼宇烈校释,北京:中华书局,2011年版,第9、26、29、95、113、123、130、132、154、169、170、200页。

④在笔者的阅读范围内,以下作品对现代主义都有精深的反思:[英]雷蒙德·威廉斯:《现代主义的政治》,阎嘉译,北京:商务印书馆,2002年;[英]雷蒙德·威廉斯:《关键词:文化和社会的词汇》,刘建基译,北京:三联书店,2005年;[德]斯宾格勒:《西方的没落》,吴琼译,上海:三联书店,2006年;[美]丹尼尔·贝尔:《资本主义文化矛盾》,严蓓雯译,南京:江苏人民出版社,2012年。

⑤参见Blacks Law Dictionary,9 th Edition,Thomson Reuters,2013,转引自於兴中:《法理学前沿》,北京:中国民主法制出版社,2014年版,第155页。

⑥民法典是市民社会中家庭生活和经济生活的基本规则,而二者的运行规则是不同的:家庭生活基于血缘、亲情、感情、利他、奉献、责任、伦理,而经济生活则基于利益、财产、算计。婚姻家庭的基本伦理是牺牲、利他、奉献、责任。在婚姻家庭法领域,整体稳定、安全的价值要大于个体自由的价值。维护家的整体性秩序的价值要大于个体自由的价值。家天生具有利他、牺牲、责任、义务的属性,选择了“成家”就选择了家的天然属性。一个不具备上述精神的人其实还没有做好“成家”的准备。参见李春斌:《家庭法律化:民法典编纂中婚姻家庭编的重大使命——基于中国家庭法百年变革的反思》,《辽宁师范大学学报(社会科学版)》2017年第4期,第39页。

⑦康有为所著之《大同书》对中国近代政治产生重大影响,其所提出的“大同”社会理想是无数中华圣贤所追求的中国理想政治形态。康氏该书分十章对“大同”社会理想进行述论:“入世界观众苦,去国界合大地,去级界平民族,去种界同人类,去形界保独立,去家界为天民,去产界公生业,去乱界治太平,去类界爱众生,去苦界至极乐”。参见康有为:《大同书》,邝柏林选注,沈阳:辽宁人民出版社,1994年版。梁启超在《清代学术概论》中认为,“有为所谓改制者,则一种政治革命、社会改造的意味也,故喜言‘通三统。‘三统者,谓夏商周三代不同,当随时因革也。喜言‘张三世,‘三世者,谓居乱世、升平世、太平世,愈改而愈进也。有为政治上之‘变法维新之主张,实本于此。”参见梁启超:《清代学术概论》,朱维铮导读,上海:上海古籍出版社,1998年版,第79页。

⑧在2014年的《反家暴法(征求意见稿)》第十二条用词为“矫治”,2015年8月《反家庭暴力法(草案)》第22条中已不复现“矫治”二字,代之以“教育”、“辅导”,到2015年12月《反家庭暴力法》正式文本中最终确定用“教育”“辅导”,不再使用“矫治”。而“教育”“辅导”其背后的法哲学理念是“疗愈性法哲学观”。

⑨对疗愈性哲学观的研究主要集中在心理学界、医学界。参见赵幸福、张亚林,等:《家庭暴力男性躯体施暴者的人格研究》,载《中国临床心理学杂志》2007年第5期,第544页;毋螺、洪炜:《婚姻中严重躯体施暴者人格类型及特征分析》,载《中国公共卫生》2012年第12期,第1620页;柳娜、陈琛、曹玉萍、张亚林:《家庭暴力严重躯体施暴行为的代际传递一一目睹家庭暴力》,载《中国临床心理学杂志》2015年第1期,第87页。法学界鲜见。截至笔者撰写论文时止,在笔者的阅读范围内,最直接的相关研究,只有一篇,即林少菊、谢晴:《质性研究视角下的家庭暴力施暴者影响因素分析》,载《湖南警察学院学报》2014年第4期,第32-38页。以“法律疗愈”为关键词在“中国知网”检索,只有2篇文章。参见范忠信:《国民冷漠、怠责与怯懦的法律疗愈——欧美刑法强化精神文明的作法与启示》,载《中国法学》1997年第4期;白雨、李静:《叙事实践:文学艺术作品中法律故事的疗愈作用》,《西南大学学报(社会科学版)》2023年第1期。

⑩该案的基本过程为:犯罪嫌疑人徐增志,为邳州市运河街道张楼徐口村人,行凶时年龄为47岁,长期对妻儿实施家庭暴力,因其妻不堪忍受家庭暴力,带孩子离家出走。徐某怀疑妻儿离家出走的行为系邻居挑拨所致。于是,在2016年4月24日,将正在玩耍的同村邻居的孩子徐某等6名儿童诱骗至家中,使用铁锤击等工具伤害6名无辜儿童,最终导致2名儿童死亡,4名儿童伤情严重。被其杀伤的6名儿童中,最大的11岁,最小的只有3岁。犯罪嫌疑人行凶后,当晚又窜至宿迁市黄墩镇马桥村,将其岳父、岳母宋某及妻侄用钝器打伤,岳父经抢救无效后死亡,岳母与1岁多的妻侄受伤。参见谷岳飞、吴江:《江苏邳州杀童疑犯作案后到岳父家行凶 致1死2伤》,《新京报》2016年4月27日,第A01版。

? 该案的基本过程为:2013年10月14日晚,宁夏回族自治区固原市彭阳县红河乡发生7尸8命杀人案,一名24岁男子杀死其怀孕半年的妻子、其父母、祖父母及一对年幼的女童。凶徒手段凶残,每名死者均被割喉,两名幼童更身中多刀,警方曾悬红10万元追缉。警方介绍,麻永东和妻子兰秀英产生婚姻纠纷,进而与其岳父母发生矛盾。2013年10月14日雙方矛盾激化,麻永东进入岳父兰油布家将其一家7口杀害后潜逃。彭阳县红河乡多名村民也证实,麻永东因婚姻问题多次与妻子和岳父母发生矛盾。2013年10月14日案发当天,麻永东和妻子还发生了争吵,后经调解后兰秀英回到父母家,当晚麻永东就实施了犯罪。2013年10月18日晚20时30分,经过公安机关80小时的奋战,宁夏彭阳“10·14”命案在逃犯罪嫌疑人麻永东,在吴忠市利通区南门凯悦建材城被公安机关抓获。2013年10月19日中午,宁夏彭阳“10·14”特大杀人案犯罪嫌疑人麻永东被押解回案发地彭阳县,进行现场指认。2014年10月16日,宁夏回族自治区固原市中级人民法院遵照最高人民法院的执行死刑命令,对宁夏彭阳灭门案罪犯麻永东执行死刑。参见《女婿刀杀岳父一家七口》,《法制晚报》2013年10月18日,第A29版。

参考文献:

[1][美]阿方索·蒙托里.心态的冲突—动荡时代中的不确定性、创造力和复杂性[J].张大川,译.国际社会科学杂志(中文版),2017(2):40.

[2]於兴中.法理学前沿[M].北京:中国民主法制出版社,2014:100-171、155-157、157.

[3]Richard J. Gelles&Claire Pedrick Cornell.家庭暴力[M].刘秀娟,译.中国台北:扬智文化事业股份有限公司,1996:159-160、173.

[4]陈秋平,尚荣译注.金刚经·心经·坛经[M].北京:中华书局,2016:182.

[5]李山译注.管子[M].北京:中华书局,2016:285-286.

[6]王亚南.中国官僚政治研究[M].北京:商务印书馆,2010:202.

[7]包利民.西方哲学中的疗愈型智慧[J].中国社会科学,1997(2):42-46.

[8][德]海德格尔.诗·语言·思[M].彭富春,译.北京:文化艺术出版社,1991:185.

[9][英]罗素.哲学问题[M].何兆武,译.北京:商务印书馆,2007:130-133.

[10][日]中村元氏.中国人之思维方法[M].徐复观,译.北京:九州出版社,2013:147-159.

[11]叶舒宪.大传统理论的文化疗愈意义初探[J].中国比较文学,2015(4):107.

[12]梁漱溟.中国文化要义[M].上海:上海世纪出版股份有限公司,2011:46.

[13]洪镰德.法律社会学[M].中国台北:扬智文化事业股份有限公司,2004:547.

[14]Foucault,Michel,Discipline and Punish:The Birth of the Prison[M].New York:Pantheon,1991:303.

[15]李春斌.家庭法律化:民法典编纂中婚姻家庭编的重大使命——基于中国家庭法百年变革的反思[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2017(4):40.

[16]李春斌.论性暴力是家庭暴力的行为类型——以<反家庭暴力法(草案)>为例[J].妇女研究论丛,2015(5):62.

[17]强世功.司法能动下的中国家庭——从最高法院关于<婚姻法》的司法解释谈起[J].文化纵横,2011(1):30.

[18]李春斌.挑战与回应:性别正义视域下的家庭暴力与正当防卫——兼论<反家庭暴力法>的家庭法哲学[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2015(2):173.

[19]俞江.中国亟宜确立新型的家制和家产制——婚姻法解释(三)评议[M]//高鸿钧、聂鑫主编.清华法治论衡(第14辑),北京:清华大学出版社,2011:440-450.

[20]葛克昌.人性尊严、人格发展:赋税人权之底线[M]//葛克昌.行政程序与纳税人基木权——税捐稽征法之新思维.中国台北:翰芦图书出版公司,2012:41-46.

[21]赵幸福,张亚林,付文青,李龙飞,周云飞,鹤展,袁国桢.家庭暴力男性躯体施暴者的人格研究[J].中国临床心理学杂志,2007(5):544;毋螺,洪炜.婚姻中严重躯体施暴者人格类型及特征分析[J].中国公共卫生,2012(12):1620;柳娜,陈琛,曹玉萍,张亚林.家庭暴力严重躯体施暴行为的代际传递一一目睹家庭暴力[J].中国临床心理学杂志,2015(1):87.

[22]Bruce ,JW,Richard W,Antliony C, et al. Dealing with mentally ill domestic violence perpetrators: a therapeutic jurisprudence judicial model.lnternational[J].Journal of Law and Psychiatry,2010,33(5-6):428-439.

[23]高凤仙.家庭暴力防治法规专论[M].中国台北:五南图书出版公司,1998:35-39.

[24]柯丽评,王佩玲,张锦丽.家庭暴力:理论政策与实务[M].中国台北:巨流图书有限公司,2005:378-381.

[25]成蒂.婚姻暴力加害人处遇与司法体系之连结[J].(中国台湾)应用心理研究,2006(32):65.

[26]林明杰,沈胜昂.婚姻暴力加害人分类之研究[J].(中国台湾)“中华”心理卫生学刊.2004(2):108.

[27]王启梁.法律新范式:通过法制建设社会——台湾家庭暴力防治立法的文本与体系分析[J].思想战线,2015(3):100-111.